郭熙《早春圖》,大宋王朝的早春之夢

郭熙的《早春圖》是中國臺北故宮博物院書畫類中三件被大家公認畫得最好的巨型山水畫之一,另外兩件分別是范寬的《溪山行旅圖》和李唐的《萬壑松風圖》。

宋代的繪畫有八九成都是畫在絹上的,因為當時紙張的制造技術還沒那么成熟,要找大尺寸的紙相當困難,而紡織機織出的布要織多長有多長,但寬度有限,所以當畫家要繪制大型繪畫時,有時候要將兩塊或三塊布橫向拼接起來。將兩塊布拼接起來稱為“雙拼”或“雙縑”。《早春圖》和《溪山行旅圖》一樣,都是畫在雙拼絹布上,淡設色的大幅山水。

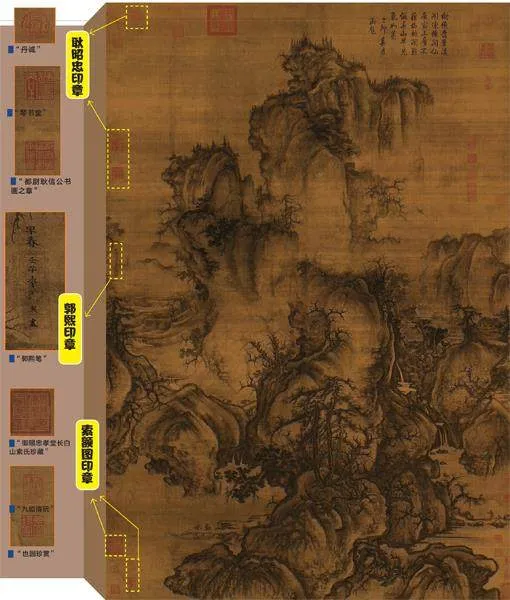

《早春圖》的畫幅左側中間,有一行小字隸書款:“早春。壬子年郭熙畫。”小字的上方壓蓋有“郭熙筆”之印文。在這行落款內,包含了畫題、畫作年代、畫家名,以及畫家自己的印章,彌足珍貴。以郭熙活動的年代推算,“壬子”年是北宋神宗熙寧五年(1072)。

《早春圖》上有郭熙的簽名,顯得突兀,因為宮廷畫家原則上是不會在畫作上簽名的。而郭熙能在畫作上簽名,可見得郭熙對自己的作品很有把握,也足以證明郭熙有多么受到宋神宗的重用,更重要的是這開啟了畫家在自己作品上簽名落款的先聲。

從郭熙本人題跋可知,此畫被郭熙命名為“早春”,畫的是河南、陜西一帶剛開春的景致。即便三月開始回春,但氣候依然嚴寒。《早春圖》中樹枝上的樹葉都還未長齊。

《早春圖》上蓋的印章與《溪山行旅圖》相較而言完整得多。《溪山行旅圖》上的印章與題跋都很少,而《早春圖》完全是另一回事。從郭熙本人,到金代的印章,再后來進入清代皇室收藏,可從歷代的印章推算這張畫的輾轉流傳。

《早春圖》有兩組有趣的印章,第一組的第一枚印章為“御賜忠孝堂長白山索氏珍藏”,第二枚印章是“九如清玩”,第三枚印章是“也園珍賞”,三枚印章為一組,是索額圖的印章。索額圖,是清代開國功臣索尼的兒子,在平定三藩(指清初吳三桂、耿精忠、尚可喜三支割據勢力)之亂中戰功卓著。

而另一組蓋在《早春圖》上的印章,包含了“丹誠”“琴書堂”“都尉耿信公書畫之章”“公”“信公珍賞”,都是清初“三藩”之一耿昭忠的個人印章。誓不兩立的索額圖與耿昭忠的兩組印章為何會出現在同一張畫上?難道是當初耿昭忠收到了這幅《早春圖》,興奮地跑去找索額圖在畫上簽名蓋章寫題跋?這當然不可能!比較可能的是:平定三藩后,耿昭忠的畢生收藏之精品都歸了康熙皇帝,《早春圖》就這樣進入了紫禁城,后來康熙又將此畫賞賜給了索rDp1HpqJmtVqdHgSgl/dQgXnwb5zKRVm0K4ZjycBXYc=額圖。

“寒林蟹爪”畫龍脈

北宋時期山水畫盛行,但相對而言發展時間較短,所以范寬、郭熙都面臨一樣的課題:沒有太多前輩大師的畫作范本可參考,山水畫還未真正定型,之前的大師各自有其風格技法,所以范寬、郭熙即便臨摹過李成的作品,但畫法都可算是獨創的。

郭熙死后,南宋高宗皇帝雅好李唐的畫,郭熙的作品自此被打入“冷宮”。高宗趙構贊譽李唐可比唐朝李思訓,一時畫人爭相效仿,其后南宋畫院中的畫風盡皆為李唐及馬遠、夏圭風格的延續。

到了元初一波新畫風興起,稱為“李郭畫風”“李郭畫派”或是“李郭風格”。“李”指的是李成,“郭”就是郭熙。但李成的畫作,幾乎沒人確定見過真跡,而郭熙至少還有作品傳世,所以李郭畫派學的并不是李成,或者說是“透過郭熙來學李成”,可見郭熙影響力之大。趙孟頫倡復古,越過南宋而學北宋李郭、五代董巨及唐人青綠。趙孟頫廣學前賢的作風,對元代畫家有非常重要的影響。

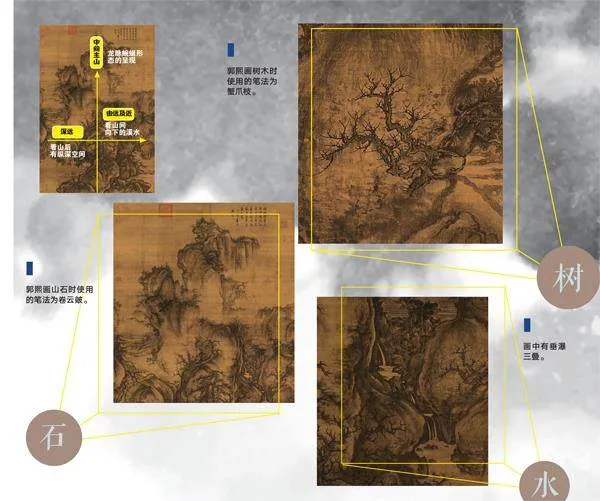

有種說法是,郭熙這件《早春圖》是以龍脈的形象來構圖的,山勢如一條龍盤旋而上。中間主山堂堂,左右兩邊各有小山,一眼看去就像畫面里有個“十”字,“十”字中間那一豎,就像龍脈一樣整體往上升的氣勢,使畫作呈現出強大的氣場。

郭熙畫山石時使用的筆法為卷云皴,剛好極佳地配合了龍脈蜿蜒形態的呈現。而后人學郭熙筆法最多的是畫樹木時使用的筆法蟹爪枝,蟹爪枝現在有個綽號為“寒林蟹爪”,是郭熙的標記。“寒林”指秋冬時期樹葉凋零,只余樹枝的蕭索樣貌。“蟹爪”則是畫小樹枝的畫法,小樹枝從上往下延伸,極似螃蟹腳,相當有特色。

整張《早春圖》呈現出來的效果非常驚人,氣勢磅礴!同樣是主山堂堂,范寬《溪山行旅圖》的主山堂堂畫得像石碑一樣,但郭熙《早春圖》的主山堂堂是運用卷云皴,采用龍脈一樣蜿蜒而上的構圖方式,使畫面仿佛處于晃動中,山不再是巋然不動的物體,細節還處處透露出許多盡在不言中的意境,技巧絕佳。

以詩意入畫

翰林圖畫院,是宋代宮廷繪畫機構。其名稱諸史籍記載不一,或稱“翰林圖畫局”,總屬于翰林院,由內侍省管理。翰林圖畫院里名手濟濟,郭熙就是翰林圖畫院中的關鍵人物。

宋代考選畫家的制度相當嚴格,雖然大部分的畫家都是經過考試才進入翰林圖畫院的,但也有一小部分,比如郭熙,就是被推舉進入的。考試怎么考呢?北宋徽宗于科舉考試增設畫藝科,畫藝科自此從非常規的考試,成為正式常設性的考試科目。

那么,何謂“畫藝科”?《宋史·選舉志》中記載:“畫學之業,曰佛道,曰人物,曰山水,曰鳥獸,曰花竹,曰屋木。”為何要特別提到“佛道”“人物”“山水”“鳥獸”“花竹”“屋木”?因為每個畫家都有自己擅長的強項,擅長風景的,可能不擅長畫人物,鳥獸畫得精彩的,讓他畫佛道類未必知道該如何下手。要畫家樣樣精通,那是強人所難,也未必能達到好的效果,所以考試采取分科進行,于徽宗時代分類確立為“十畫科”。

考完試后,怎樣評定考生的分數高低呢?《宋史·選舉志》中說:“考畫之等,以不仿前人而物之情態形色俱若自然,筆韻高簡為工。”說的是畫藝科考試評分的標準——好的畫不能抄襲別人,而是將自己的情感力量灌注其中,要畫得流暢自然、氣韻佳。

畫藝科的考試怎么考?怎樣命題?郭熙在《林泉高致》一文中記載了自己備受皇帝寵愛的那幾年,被任命為畫藝科舉考試命題官時出考題的事:“中間吾(郭熙)為試官,出‘堯民擊壤’題,其間人物卻作今人巾幘,此不學之弊,不知古人學畫之本意也。”古代典籍中多處可見“堯民擊壤”的記載。堯是史上重德愛民的明君,為政時四海升平,百姓日出而作,日落而息,一片和樂安康的景象。“堯民擊壤”四個字,便是歌頌太平盛世時人民安居樂業的景象,也是當年郭熙的考試命題。考生就根據這四字來作畫答題,但考生們畫中的人物“今人巾幘”。郭熙指出“堯民”自然該作古裝打扮,考生卻都畫了時裝。郭熙認為“此不學之弊”。郭熙的主張,也是宋代對藝術家的要求:畫家不能只是畫藝精湛,也要飽讀詩書,將豐富的人文涵養呈現在作品中才合乎標準。

在宋代畫藝科考試中,其他試題,比如:“亂山藏古寺”“踏花歸去馬蹄香”“竹鎖橋邊賣酒家”,都是以意境為上。以詩意入畫的宮廷鑒賞品味,開啟了中國詩書畫三者合一的濫觴。

(責編:馬南迪)