平臺經濟推動產業鏈高質量發展的機制與路徑研究

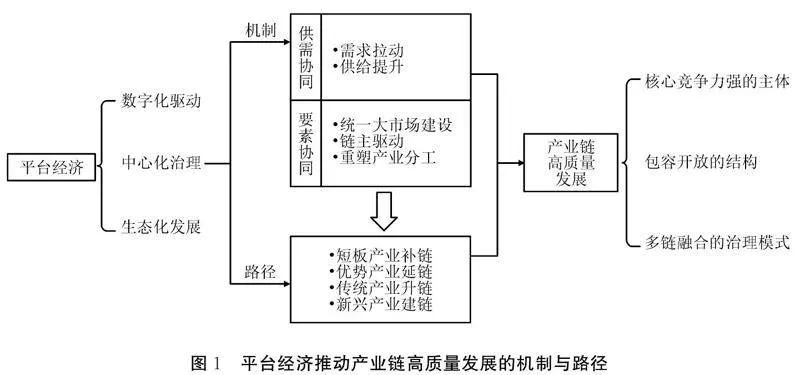

摘要:產業鏈的高質量發展是經濟高質量發展和建設現代化產業體系的核心內容,平臺經濟作為一種全新的生產組織方式,對優化資源配置和加快產業升級的重要作用愈發凸顯。平臺經濟數字化驅動、中心化治理與生態化發展的三大特點,使其能夠通過供需協同和要素協同這兩大核心機制來推動有效治理,實現產業鏈主體的賦能培育、結構的優化平衡以及治理的高效有序。在具體實現路徑上,平臺經濟主要通過短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈以及新興產業建鏈來發揮作用。平臺經濟更好地推動產業鏈高質量發展,關鍵在于兩點:在對平臺企業的監管思路上,注意發展和規范的平衡;充分利用產業政策引導平臺發揮好“鏈主”作用。

關鍵詞:平臺經濟;產業鏈;高質量發展;現代化產業體系;數字化驅動;中心化治理;生態化發展

文獻標識碼:A文章編號:1002-2848-2024(05)-0075-14

黨的二十大報告中明確提出高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,而產業鏈的高質量發展既是經濟高質量發展和建設現代化產業體系的核心內容,也是加速新舊動能轉換的重要推動力。打造具有現代化水平的高質量產業鏈,對于深化供給側結構性改革,強化國內大循環的內生動力,提升國際循環的質量水平,進而形成國內國際雙循環的新發展格局具有重要意義。當前全球正面臨百年未有之大變局,隨著貿易保護主義在世界范圍的抬頭,歐美發達國家和地區為了減少對中國產業鏈的依賴,在全球范圍內大力推行產業鏈再布局,而新冠病毒感染疫情和俄烏沖突等事件給全球經濟帶來了巨大的不確定性,這就意味著產品內分工框架下的原有產業鏈協調機制失靈與崩潰,企業愈加重視產業鏈的自主性、可控性和安全性。在全球產業鏈調整的背景下,中國制造業“大而不強”日益凸顯,部分關鍵核心技術和產業環節受制于人,“卡脖子”問題嚴重制約了產業升級和經濟發展。持續推動中國產業鏈高質量發展,是有效化解產業發展風險、提升產業全球競爭力、順利推進現代化產業體系建設的重要抓手。

平臺經濟作為一種全新的生產組織方式,對于優化資源配置,加快產業升級和促進經濟循環的重要作用愈發凸顯,已經成為推動中國經濟高質量發展的新動能和新引擎。根據中國信息通信研究院發布的《平臺經濟發展觀察(2023)》,中國平臺經濟保持平穩較快增長,2022年中國共有167家平臺企業市場價值超過10億美元,總價值規模為2.37萬億美元。頭部平臺企業的研發投入持續加大,平均研發強度持續提升,一方面平臺經濟領域成為生成式人工智能下人工智能(AI)大模型競爭的重要戰場,另一方面國內平臺企業也越發重視先進制造等“硬科技”領域的產業投資。經過多年的高速發展,中國的平臺經濟發展正處在關鍵轉型期,平臺企業從簡單追求流量和橫向擴張的粗放發展,轉向利用自身的生態優勢和“鏈主”地位,加快推動產業鏈的數字化轉型,通過信息賦能實現產業鏈高質量發展,進而加快與實體經濟的融合發展。

2022年12月召開的中央經濟工作會議提出,支持平臺企業在引領發展、創造就業和國際競爭中大顯身手。要更好地發揮平臺經濟的賦能潛力,擴展平臺經濟與傳統產業的融合深度和廣度,強化中國企業的國際化發展能力,就必須要深入理解平臺經濟推動產業鏈高質量發展的內在機理。本文將在探討產業鏈高質量發展的內涵基礎上,結合平臺經濟的運行特點,分析平臺經濟推動產業鏈高質量發展的作用機制與實現路徑,并在此基礎上提出相應的政策建議。

一、產業鏈高質量發展的內涵界定

(一)產業鏈的概念界定

在界定產業鏈高質量發展的內涵之前,本文首先對產業鏈的內涵與特點進行分析。產業鏈的核心在于“連接”,它是企業在生產流程中根據分工形成的一種組織形式,既可以是線性的鏈條,也可以是更加復雜的網絡。從投入產出角度來分析,產業鏈就是國民經濟各個產業部門之間客觀形成的某種技術經濟聯系[1],它覆蓋產品或者服務的完整生產過程,包括原材料生產、技術研發、產品設計、中間品制造、終端產品組裝以及后續的流通、消費甚至回收循環等一系列環節[2]。產業鏈可以看成是一種特殊形式的社會分工協作網絡,其典型形態就是模組化的縱向網絡,各個分工“片段”需通過鏈式集合后才能形成最終產品。除了不同環節之間的時間順序之外,它們在不同區域的分布狀況也反映了產業鏈重要的空間結構特點[3]。從更加宏觀的視角來看,產業鏈反映的是存在有機關聯的經濟部門之間所形成的網絡關系[4],它包含多個產業層級[5],體現了產業之間的關聯和協同關系,既包括上下游的縱向分工關系,也包括競爭和互補的橫向分工關系。從本質上來說,產業鏈體現了跨主體、跨產業和跨區域的社會資源的整合與配置能力,是形成產業競爭力的重要組織形式[6]。產業鏈的形成事實上也是一個產業整體價值持續提升以及結構不斷優化的過程[7]。

綜上所述,產業鏈從本質上來說就是在生產過程中不同經濟主體基于技術和經濟聯系所形成的模塊化的分工協作網絡,其目的是實現包括資本、勞動和知識在內的要素資源的有效配置。產業鏈中的各經濟主體之間事實上會形成相互嵌套的創新鏈、資金鏈、人才鏈,并通過一定的協同機制實現融合發展。根據上述定義,本文從三個方面來理解產業鏈的運行邏輯:

第一,參與主體的特點與能力。產業鏈構成的主體從微觀層面來看是企業或組織,從中觀層面來看是產業,從宏觀層面來看是國家或地區。無論是傳統的線性鏈條,還是現代化的復雜網絡,它們本質上都是分工網絡中的節點。節點研發能力或者價值創造能力的高低,將直接決定整個產業鏈創新能力或者價值創造的下限。以圓珠筆產業為例,中國圓珠筆產量長期位居世界第一,但是由于筆頭部分需要很高的精加工能力,中國無法自主研發和生產,大量依靠進口。這也導致中國的制筆行業長期處于產業鏈最低端,直到“十二五”期間太原鋼鐵集團和中國科學院以及眾多制筆企業聯合研發攻關成功后,才扭轉了上述局面。

第二,結構特征。產業鏈中的參與主體基于技術和經濟聯系形成了一個復雜的分工網絡,彼此之間既有競爭也有合作。各主體根據自身的技術和市場能力,形成了相應的互動機制和利益分配關系,這種互動性的關聯決定了產業鏈競爭力的上限。合理的網絡結構,意味著主體之間能夠以合作的方式更好地享受技術與經濟外溢,一方面可以實現較高的產業鏈韌性,抵抗和化解外部風險,另一方面可以在有效協調各方利益的基礎上,讓所有參與者更加公平地享受產業鏈的發展紅利,進一步培育各主體的發展潛力。產業鏈的結構特征從根本上決定了產業鏈發展的可持續性。

第三,要素協同水平。產業鏈表面上看是不同主體之間形成的技術經濟連接,本質上則是不同生產要素在各主體之間的配置與協同。生產效率的提升依賴要素資源的有效配置,隨著分工的廣度和深度不斷發展,勢必要求在一個復雜的分工系統中實現多種要素在多主體間的合理配置和相互協調,在滿足不同層級不同目標的前提下,最終使整體系統能夠高效且順暢地進行生產活動。具體來說,要素協同發展要求技術、勞動和資本等生產要素所形成的創新鏈、人才鏈和資金鏈,以產業鏈作為核心支撐,實現高度協同的有機融合發展。

(二)產業鏈高質量發展的內涵界定

產業鏈對于高質量發展和全面建設社會主義現代化國家具有重要意義,國內學者主要從現代化的角度對產業鏈高質量發展進行了廣泛的討論[8-10]。其中,代表性觀點主要有三類。第一類觀點認為產業鏈現代化的本質就是價值鏈提升,例如黃群慧等[11]認為產業鏈的現代化就是要一個國家推進其產業在全球價值鏈的攀升,通過產業鏈的高附加值延伸,不斷提高產業鏈各環節的增值能力。第二類觀點則認為產業鏈現代化事實上就是產業現代化內涵的延伸[12],是建設現代化產業體系的一個重要組成部分[13]。盛朝迅[14]則進一步指出這就是一個包括產業基礎能力提升、運行模式優化、產業鏈控制力增強和治理能力提升等方面內容的現代化過程。第三類觀點則指出要從多個層面和維度來界定產業鏈的現代化水平。劉志彪[15]認為產業鏈的現代化應該包括核心技術自主可控、產業鏈韌性高且融合創新能力強、附加值高且國際競爭力強、多種要素高度協同這四大特征。中國社會科學院工業經濟研究所課題組等[16]提出產業鏈的現代化包括主體和結構兩方面的現代化,前者要求主體對象的強創新能力、高附加值、高水平數字化,后者則要求結構維度上可靠、公平、順暢循環。

科學界定產業鏈高質量發展的內涵,除了要準確把握產業鏈的本質特點以外,更需要深入理解當前的時代背景。黨的二十大報告明確提出,要堅持以推動高質量發展為主題,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。與此同時,逆全球化和數字技術革命使全球產業鏈的分工邏輯和形態發生了巨大的變化,日益呈現出內向化和區域化的趨勢。因此,產業鏈的高質量發展必須能夠滿足以下兩方面的要求:一是落實高質量發展理念,將擴大內需和深化供給側改革有機結合,在增強國內大循環內生動力和可靠性的同時,提升國際循環質量和水平;二是提升產業鏈韌性和安全水平,積極應對國際環境的不確定性,持續增強國際競爭優勢的同時,在全球產業鏈中發揮更重要的作用。

1.競爭力強的高質量產業鏈主體

高質量發展的一個核心理念就是要轉變發展方式,培育新的增長動能,上述發展理念的實現關鍵在于參與主體自身能力的不斷發展。產業鏈參與主體的高質量發展應當具備以下三個特點:

第一,自主創新能力強。各國的發展經驗表明,創新驅動才能實現一個國家和地區的可持續發展。尤其是發展中國家在逐步邁向發達國家的過程中,自主創新能力扮演著至關重要的角色,而企業則是創新活動的最重要主體。改革開放后的四十多年,中國不僅建立了完整的產業體系,并且也成為世界第一大制造業國家。但是,中國企業“大而不強”,研發投入意愿不足,自主創新能力偏弱,關鍵核心技術依然依賴國外引進,這極大地制約了中國企業提供高質量產品和服務的供給能力。企業自主創新能力的提升主要體現在:一方面,以中央企業和龍頭企業為代表,持續提升基礎研發能力,在重大科研項目和核心技術突破上發揮領軍作用;另一方面,以“專精特新”中小型企業為代表,在細分技術領域成為“隱形冠軍”,掌握自主關鍵技術。

第二,產品與服務的附加值更高。中國制造企業通過低端切入全球價值鏈的方式深度參與國際分工,因此長期處于“微笑曲線”的底部。隨著人口紅利的逐漸消失,以及其他發展中國家低成本勞動力的競爭加劇,圍繞加工制造和產品組裝等低端環節獲取微薄利潤的發展模式難以為繼。中國企業要想擺脫低端鎖定,轉型進入產業鏈中以設計、研發和營銷等為代表的高附加值環節,關鍵在于:一方面,積極提升企業的“硬實力”,通過創新能力的持續提升來掌握核心技術,通過技術門檻和質量壁壘來獲取競爭優勢;另一方面,大力培育企業的“軟實力”,充分利用文化、制度、數據等高級要素資源,以建立品牌和標準等方式擴大自身影響力。

第三,數字化轉型程度更深。以數字技術為核心的新一輪技術革命,為中國發揮后發優勢,在部分領域實現“彎道超車”提供了千載難逢的機遇。中國企業擁抱數字革命的浪潮,就能夠抓住新技術的先發機遇,提升企業的供給柔性和經營韌性,用數字化手段來“強身健體”。中國超大規模的內需優勢,決定了企業的數字化轉型有著良好的外部環境,客觀上降低了轉型的風險和摩擦成本,同時也提供了豐富的數字化運用場景。企業通過數字化轉型,使用大數據、云計算和人工智能等信息技術,通過隱性知識顯性化來更好地挖掘數據的信息價值,不僅讓企業更加迅速有效地了解市場的需求情況,還能不斷優化自身的生產流程,降低生產成本,提高與關聯企業的溝通效率,在更高的水平上實現供需的動態平衡。

2.包容開放的高質量產業鏈結構

高質量的產業鏈結構意味著參與主體之間的互動更加協調,關系越發牢固,進而可以更好地發揮每個主體的創新潛能,充分利用產業鏈中的技術外溢,在合理分配利益的基礎上共擔風險與多方共贏。高質量的產業鏈結構應該具備以下三個特征:

第一,兼顧效率與安全的均衡發展。作為一種分工網絡,產業鏈的結構優化必然是效率導向的,基于技術和商業模式的持續創新,通過更加細化的分工和專業化,產品與服務的供給質量和效率不斷提高。這反映在結構上就是產業鏈的不斷延長,或者分工網絡的持續擴張。生產性服務業的持續繁榮,或者制造業服務化的趨勢就是典型的例子,制造型企業通過將研發、設計以及銷售等環節從自身剝離,以專業外包的形式,用更低代價獲得更高質量的中間品或服務。與此同時,在復雜的分工網絡中,一旦部分重要節點受到外部沖擊,極有可能導致整個產業鏈癱瘓和斷裂。為了在產業鏈結構上提升韌性,強化抗風險能力和自我修復能力,就要在核心節點和關鍵環節上做到自主可控,避免“卡脖子”引發的風險擴散,并且在某些情況下要求存在一定的技術備份和供給冗余。

第二,以公平分配實現可持續發展。產業鏈的本質也是價值鏈,分工合作的最終目的是實現更高的價值,而利益在產業鏈各主體中如何進行分配將從根本上決定產業鏈結構的穩定性和可持續性。盡管不同主體由于創新能力、生產效率以及市場勢力等因素貢獻了不同的附加值,但是利益分配鏈條絕不能簡單地遵從“弱肉強食”原則,否則從長期來看弱勢主體的低水平發展必然會拖累整個產業鏈的成長,嚴重的木桶效應也會阻礙產業鏈的高端化升級。不公平的分配機制不僅會使產業鏈各主體之間難以形成利益聯盟來對抗外部沖擊,而且會加速風險傳播導致產業鏈的整體崩潰。因此,合理的產業鏈結構必須要形成兼顧效率和公平的利益分配機制,在多贏和共同發展的基礎上形成堅實的利益聯盟。

第三,以高水平開放構建主場優勢。開放的產業鏈意味著允許更多的主體參與,并且通過“新陳代謝”的方式維持產業鏈的活力。新發展格局下國內國際雙循環之間的良性互動,必須以高度開放的產業鏈作為支撐。開放的產業鏈包含兩層含義:對內開放與對外開放。前者是在平等的市場規則和法律規定下,允許各種所有制企業公平地參與產業鏈,在充分的市場競爭中發揮各類經濟主體的優勢。后者則是指充分利用超大規模的內需市場,鼓勵國外經濟主體加入“以我為主”的產業鏈,虹吸全球高級生產要素向國內市場集聚。高水平的開放型產業鏈,事實上是在產業層面實現了從客場全球化向主場全球化的戰略轉型,一方面能夠依托中國強大的內需實現國內外經濟主體之間的深度合作與利益綁定,避免和緩解“脫鉤”趨勢,另一方面還能讓全世界的創新與生產能力為我所用,并提高中國在全球產業鏈中的影響力和話語權。

3.協同發展的高質量產業鏈治理模式

產業鏈高質量發展的根本目的是實現資源的有效配置,這就要求產業鏈在治理模式上讓政府的“有形之手”和市場的“無形之手”都發揮作用,讓多種要素協同發展。高質量的治理模式包含以下三大特征:

第一,充分發揮市場機制在產業鏈資源配置中的決定性作用。在產業鏈發展過程中,隨著內外部環境的不斷變化,資源在企業內部以及產業鏈中不同企業之間必然出現錯配的情況。高質量的治理模式意味著資源錯配可以迅速被糾正,讓資源重新從低效率用途轉向高效率用途,或者從低效率主體流向高效率主體。上述糾錯機制的核心在于市場機制的建立,在平等競爭規則之下,競爭壓力會倒逼企業不斷提高自身的生產經營效率,通過持續的內部改革優化資源使用效率。如果產業鏈中的部分企業無法提升效率,那么就會通過破產重組或者兼并收購的方式,讓資源向效率更高的產業鏈主體轉移。進一步來說,產業鏈治理模式的關鍵就是要消除阻礙要素流動的各種障礙和堵點,確保資源在產業鏈內部自由快速流動。

第二,讓政府的產業政策更好地發揮補充作用。中國在趕超戰略下取得的發展成就,尤其在部分戰略性新興產業中產業政策所發揮的巨大作用,都顯示出高質量的制度供給能力對于產業鏈的健康發展至關重要。有為政府的“有形之手”和有效市場的“無形之手”并不是相互排斥或彼此替代的,合理的產業政策在糾正市場失靈、推動發展中國家的產業鏈高端化轉型中發揮著不可替代的作用,例如在知識經濟條件下通過補貼和產學研合作來促進產業鏈中知識溢出,以及在數字經濟條件下通過法規和標準制定來更好地實現數據價值,等等。高質量的產業鏈治理模式,需要在明確政府和市場邊界的前提下,不斷探索市場機制與產業政策之間的承接性和適配性,例如在新型舉國體制下建立多主體參與的創新聯合體與研發聯盟等。

第三,圍繞產業鏈實現創新鏈、人才鏈和資金鏈的融合發展。產業鏈的發展離不開人才和資金的支持,尤其是創新資源的支撐。高質量的產業鏈治理模式需要讓原本彼此分離的各類資源要素相互協調和支撐。首先是產業鏈與創新鏈的相互融合。兩者相互脫節與自我循環是導致中國產業核心競爭力不足與關鍵技術被“卡脖子”的重要原因。產業鏈與創新鏈的融合發展意味著科技成果能夠真正以產業發展為導向,為產業發展中的核心技術環節提供智力支持。與此同時,豐富的產業生態也能夠為科技成果迅速地轉換為真實的生產力提供多樣化的商業載體和市場空間。這種融合發展的關鍵就在于產業鏈中存在大量的高水平服務性市場中介,為科技活動與產業發展提供有效的信息溝通。其次是產業鏈與人才鏈融合發展。人才是落實一切發展的根本,而人才的趨利性意味著產業鏈中收入和待遇較低的產業部門或者經濟主體難以吸引到足夠多的優秀人力資源,進而導致產業鏈的不均衡發展。兩者之間的協同發展意味著一方面產業鏈治理中要能夠使用市場和政府雙重手段,以收入提升為中心來引導優秀人才向實體經濟中的重要部門和關鍵環節就業,另一方面則是要讓高等教育和職業教育以產業發展為指引,培養未來產業需要的高質量人才。最后是產業鏈與資金鏈的融合。中國經濟發展中的“脫實向虛”現象,就是兩者分離發展、資金難以從金融體系進入實體產業的集中表現。產業鏈和資金鏈融合發展的關鍵在于,資金進入產業鏈后可以獲得足夠高的投資回報,換言之就是高附加值的產業鏈中形成了優質的資產。這一方面要求資本市場能夠有效地引導全社會資金進入產業鏈的核心環節,支持其創新能力和生產效率的持續提升,另一方面則需要通過金融工具的創新讓產業鏈中的高附加值資產在形成過程中得到更多的資金支持。

二、產業鏈視角下平臺經濟的內涵與特點

(一)平臺經濟的內涵

平臺具有兩個顯著的特征。第一個特征是網絡外部性,在雙邊市場中一邊用戶在市場交易中獲得的效用會隨著另一邊用戶數量的增加而增大[17-18],即交叉網絡外部性。與此同時,在某一類用戶內部也可能存在著直接的網絡外部性,例如微信所提供的通信連接服務,會在用戶之間形成具有強烈分享動機的“社交圈”,隨著用戶的不斷增多,社交圈中的每個用戶獲得的效用和收益都會顯著提升。這種直接的外部性又會和交叉外部性形成互相強化的互動機制,進一步提高平臺的吸引力。第二個特征是規模經濟和范圍經濟。網絡外部性的存在意味著平臺具有很強的成長性,它能夠在正向的反饋機制下大量吸引雙邊用戶的加入,這就必然導致平臺有著很強的規模擴張意愿。平臺在成本結構上往往又表現為巨大的固定成本和極低的可變成本,因此隨著用戶數量的增多,平臺成本會趨近零,并且隨著服務和產品種類的增加,平臺還能實現范圍經濟。

傳統的集市、大賣場或者購物中心都可以看成是平臺,事實上平臺是一個相當古老的商業模式。但是,包括谷歌、亞馬遜和臉書等巨型平臺在20世紀90年代的不斷崛起,以及今天平臺經濟在世界各國的普及與快速發展,都意味著要想科學地理解平臺經濟,就必須結合時代與技術背景。以互聯網為代表的數字技術革命,是平臺經濟興起的根本原因。數字技術的發展選擇了平臺作為核心的商業模式與產業組織形式,而平臺經濟的浪潮又加速推動了數字技術的持續進步和應用落地。因此,平臺經濟是信息時代數字技術發展到一定階段的必然產物和市場載體。

平臺經濟的核心內涵就是以數據作為關鍵生產要素,以數字技術為支撐,以網絡平臺作為載體,通過信息效率的提升和商業模式創新來整合與優化資源配置的經濟形式。平臺依托其在不同參與者之間進行相互連接的特點,充分利用數字技術來提升信息的生產和傳播效率,根據交易的特點來推動商業創新,通過經濟效率的不斷提升,為市場參與者持續地創造價值。平臺之所以能夠在信息時代成為數字紅利的重要創造者,關鍵在于它通過數據集聚實現了信息的規模效應,并在此基礎上依托數據整合與加工,優化了資源配置效率。

(二)產業鏈視角下平臺經濟的核心特征

平臺經濟的實質就是在雙邊市場中,以互聯網平臺作為核心載體,通過數字技術和商業模式的深度融合,以數據作為核心要素實現多方參與者之間的高效連接與互動,最終實現效率提升和價值創造。從產業鏈視角來看,平臺經濟具有三個核心特征。

1.數字化驅動

平臺經濟的數字化驅動特征,首先表現在數字技術在平臺及其產業鏈合作者之間的廣泛運用。平臺作為市場交易的撮合者,需要同時服務于買賣雙方的大量用戶,規模經濟和范圍經濟的存在,讓平臺有意愿使用最前沿的技術,推動先進技術在產業鏈中的快速普及,進而提高交易效率。美團在2023年發布了第四代無人機以及全新的城市低空物流解決方案,其龐大的即時配送場景,天然適合扮演推動無人機技術持續升級的“超級甲方”。截至2022年底,美團無人機項目已經實現配送訂單超過12萬單,相較于傳統的配送方式效率提升120%。第四代無人機更是能夠實現3千米半徑內的外賣配送時間低于15分鐘的驚人效率。物流效率的極致提升,不僅可以吸引更多的商家和消費者選擇美團平臺,更能為平臺及其產業鏈合作者帶來更高的利潤空間和更強的市場競爭力。

數字化驅動特征的第二個表現就是數據的深度挖掘與賦能。平臺經濟的連接性質決定了雙邊客戶的大量數據會在平臺中集聚,這些海量數據一方面對平臺的數據處理能力提出了很高的技術要求,另一方面他們也蘊含著巨大的市場價值資產,是平臺競爭優勢的核心來源。平臺的經濟活動高度依賴數據[19],這些經濟活動的核心任務就是為市場主體提供信息匹配,實現供需協同[20]。平臺需要通過高效率收集、整理、清洗、加工和分析數據,不斷挖掘信息價值,提高信息匹配的精度,通過數字化賦能實現多方參與者的共贏。淘寶從2008年開始實行“云計算”戰略,逐步形成了強大的云計算能力,不僅可以從容應對“雙十一”的峰值流量沖擊,同時還能夠向平臺中的企業提供高質量的云計算服務。與此同時,淘寶還充分挖掘數據價值,通過搜索指數來預測消費者的偏好趨勢變化,幫助賣家更好地進行庫存調整,并通過“菜鳥”物流部門的數據共享為快遞公司規劃最優的送貨時間和路線。淘寶在2018年的“雙十一”期間2.8天成功交付約1億個包裹,極大地提升了消費者的購物體驗。

2.中心化治理

平臺在雙邊市場中居于中心位置,在其連接的互動網絡中它既是最重要的核心關鍵節點,又是信息聚集的中心。它根據掌握的數據來決定各種要素資源在網絡中的分配,因此平臺經濟顯現出強烈的中心化治理特征。

第一,以平臺為中心來整合、協調各種要素和資源。信息上的巨大優勢以及連接的核心功能,決定了平臺相較于雙邊市場的參與者,對市場環境和所有主體的特點有著更加全面和準確的理解,因此在總體的資源配置上也更有效率。數據要素在平臺的集聚,意味著平臺能夠迅速發現并糾正市場和產業鏈中資源錯配的節點,并且結合自身利益的需要推動多種要素融合發展。針對中國汽車養護和維修市場“散亂小”的發展亂象,淘寶利用自身的信息資源優勢,推出了天貓養車服務,以線上到線下(O2O)模式來整合行業資源,不僅從智慧運營、供應鏈管理等多個方面提高門店服務質量,并且在發展過程中持續進行價值鏈延伸,與本地公交公司以及中國石油化工集團有限公司等企業開展合作,進一步擴充和整合資源。

第二,以平臺為中心分配利益。平臺在市場交易中的核心地位,賦予它極高的市場勢力,它能夠調整價格結構,結合多種非價格機制來決定利益在不同市場主體間的分配。以收費和補貼為代表的傳統價格機制,讓平臺可以針對不同類型的客戶提供差異化服務,而以排名和推薦為代表的非價格機制也能調節不同用戶在市場交易中的收益能力。中心性的特點結合多樣化的治理方式,一方面意味著平臺能夠有效地通過利益調整來實現不同市場主體之間關系的動態調整,激勵市場主體調整自身行為,引導要素和資源的重新配置;另一方面,平臺也很有可能濫用手中的壟斷勢力,對市場主體進行剝削,損害社會福利。平臺在治理機制上的兩面性,決定了監管的必要性和重要性,但是現實中正負兩面性之間并沒有清晰的界線,因此有效監管也存在很大困難。

3. 生態化發展

平臺可以被看作一個依托互聯網建立的開放式的生態系統,平臺作為生態的建設者、管理者和協調者,其核心任務就是連接眾多類型的用戶,讓他們通過平臺交流、互動與融合,最終成為生態系統中的一部分。平臺所構建的生態多樣性和規模性,直接決定了它的成長和競爭潛力。平臺的這種生態化發展特點,具體來說包含如下三方面內容:

第一,平臺是基礎設施的提供者。生態建設離不開基礎設施,為了更好解決“雞蛋相生”問題,平臺需要在生態培育的早期主動承擔起基礎設施建設的任務,以此來降低用戶的使用成本與風險,進而迅速跨過“關鍵數量”的門檻限制。移動支付在中國的快速發展,離不開支付寶和微信在生態建設中的巨大作用,例如大力推廣二維碼技術、構建支付場景和推動與傳統金融機構的合作等。

第二,開放性生態建設。開放性是獲得生態多樣性和成長性的基本保障。平臺的開放性絕不等價于平臺對于所有主體都保持開放且不做任何限制,事實上根據用戶接入、退出以及互動的難易程度,平臺的開放性程度也存在差別。平臺開放性生態的本質是基于規則的開放,用戶在遵守規則的前提下能夠自由進出,并且得到平等的對待,既接受平臺的管理也享受平臺提供的服務。開放性生態的建設,主要就是要不斷完善規則,并基于規則來培育一個公平競爭的市場環境,因此不同平臺之間生態競爭的實質,就是規則與制度競爭。開放、包容和共享的生態才能保證用戶都獲得更好的發展機會,分享平臺的成長紅利。平臺在維持規則性開放的同時,也在創建和維護良好的競爭與合作秩序,這對于市場和產業鏈的健康發展至關重要。

第三,商業模式的不斷豐富與持續創新。平臺的核心任務是給用戶提供有效鏈接,通過提供多種類型的互動服務來為用戶創造價值。而這種價值創造過程必須依賴一定的商業模式為載體才能順利實現,豐富的商業模式既是平臺生態健康發展的重要表現,也是平臺實現數字驅動和有效治理的場景支撐。通過商業模式的不斷豐富與優化,一方面平臺能夠以多元化和綜合化的服務滿足現有用戶的多樣化需求,不斷強化用戶黏性;另一方面還能創造更多的互動場景,吸引更多新用戶加入,進一步擴大平臺規模。在現實中,平臺總是會有很高的意愿來豐富自己“做市商”角色外延,在可能的情況下不斷擴大自己的客戶范圍,持續構建商業場景,以此來提高平臺生態的成長性。與此同時,隨著用戶和市場的不斷變化,商業模式也需要因時而變,抓住用戶的核心需求,與技術創新深度融合,在破壞性創造的環境中實現新陳代謝,這也是平臺建立可持續性發展生態的必然要求。

三、平臺經濟推動產業鏈高質量發展的機制和路徑

(一)平臺經濟推動產業鏈高質量發展的核心機制

平臺經濟數字性、中心性和生態性的三大特點,能夠讓其充分發揮其資源集聚的優勢,通過供需協同和要素協同兩個核心機制來推動有效治理,實現產業鏈主體的賦能培育、結構的優化平衡以及治理的高效有序。

1.供需協同

平臺作為市場中連接供需雙方的關鍵,能夠在拉動需求和提升供給的同時,提高供需匹配效率,同時擴大交易的范圍和規模。

第一,需求側的拉動效應。首先,平臺通過技術和商業模式創新,能夠有效降低消費者的交易成本,從而擴大需求規模。平臺充分利用移動互聯網的各種新技術,不斷優化服務模式,不僅能夠為消費者節省大量的交易時間與精力,還能降低信息不對稱帶來的交易風險,事實上激發了消費者的潛在需求。需求規模的擴大會對生產企業產生創新激勵,同時還會提高市場的競爭強度,激勵企業開展高質量的創新活動。例如,包括小米和京東在內的很多平臺通過眾籌和預售制度,事前形成穩定的大規模需求,為初創企業的產品創新緩解了資金約束,降低了創新風險。除了需求規模之外,平臺還能夠更好地發揮需求互補效應。當消費者的多樣化需求在平臺中集聚時,不同需求之間的互補效應除了能夠促成不同企業之間的合作,還可以擴展現有產品或服務的形態與模式。其次,平臺能夠將消費者的需求偏好信息更好地傳遞給供給側。消費者的需求偏好零散且多樣,準確獲取需求信息一直以來都是企業的核心難題。平臺通過集聚效應,能夠基于海量消費數據將消費者偏好精確地傳遞給供給者,更好地發揮需求側對供給能力優化的“指揮棒”效應。在消費升級的背景下,市場需求中對于高質量產品與服務的增加,必然通過產品相對價格的變動反映給供給者,平臺中的價格傳導機制不僅速度更快,而且信號清晰。不僅如此,平臺還可以通過搜索、推薦和反饋等非價格機制來更加全面地獲取需求信息。

第二,供給側的提升效應。首先,GVknP7rPM2yLJm85rPwljw==平臺通過基礎設施建設和數據共享實現企業的降本增效。平臺的搜索、交易和支付等系統,作為基礎設施可以為單個企業節省巨大的成本支出,而平臺則可以通過規模擴張實現攤銷。與此同時,平臺幫助生產者準確預測消費需求的規模、特點和變化趨勢,不僅能夠減少浪費和降低庫存,推動企業向柔性化生產轉型,同時還能更好地提升消費者滿意度。其次,平臺通過商業模式創新來提升供給能力與需求的適配性。商業模式的本質是需求和供給相互匹配的實現形式,需求性質和供給能力的變化都會導致商業模式的變化。當消費者產生了一定規模的新需求時,平臺就會通過商業模式創新來引導供給者提供相應的產品和服務。反之,當生產者由于技術創新推出了新產品和新服務,或者是改進了現有的供給能力時,平臺也會通過商業模式的調整引導消費者與之匹配。因此,平臺的商業模式創新,客觀上能夠幫助企業的供給能力與市場需求在動態變化中實現更好匹配。最后,平臺作為新質生產力的提供者,持續為供給主體提供創新賦能。平臺在規模和資源上的巨大優勢,使其擁有很強的創新能力,眾多平臺企業都擁有數量巨大的知識產權和專利技術,包括微軟和谷歌等在內的巨型平臺企業甚至已經開始在基礎科學研究上投入大量資源,并且在很多領域取得了突破性的成果。在開放的生態中,平臺的創新成果會通過知識的溢出效應為其他中小企業提供創新賦能。隨著以ChatGPT為代表的人工智能的迅猛發展,微軟通過與OpenAI公司的長期深度合作,迅速將ChatGPT引入到它的核心產品和服務中,并且以開放接口的方式鼓勵各類商業運用,極大地推動人工智能的普及以及各類衍生開發。基于人工智能的“算力”已經成為數字化時代新質生產力的代表,而各類平臺也事實上成為新質生產力的提供者。

2.要素協同

平臺在撮合交易和連接用戶的過程中,事實上扮演著市場建設者和培育者的角色。它以提升信息傳播效率為抓手,努力實現各種要素在市場中的自由流動。不僅如此,平臺還可以利用自己的“鏈主”身份,使用多種協調機制和治理方式,推動多要素的融合發展,并且根據市場與技術環境的變化動態調整和優化產業鏈結構。

第一,培育統一大市場來推動資源要素的充分自由流動。區域和市場分割導致經濟循環存在堵點,這是中國無法充分發揮超大市場規模優勢的核心原因。連接是平臺的本質特點,平臺一方面有很高的意愿打破一切制約資源自由流動的障礙,另一方面也有能力借助數字技術突破時空約束來實現互聯互通。平臺建設和培育統一大市場的功能主要體現在以下幾個方面。首先,平臺依托現代通信網絡實現了數據要素的自由流動,構建了市場主體之間高效的無形連接。平臺互聯網、第五代移動通信技術和區塊鏈等現代信息技術,突破了線下傳統交易與互動方式的時空限制,建立了一個基于信息和數據的虛擬統一大市場。信息的自由流動極大地緩解了市場中的信息不對稱問題,也為市場中各主體間的有效溝通和相互協作奠定了信息基礎。其次,平臺通過構建現代化物流網絡疏通市場堵點,實現市場主體間高效的有形連接。在信息傳播效率提升的基礎上,平臺能夠讓各類資源和要素的供需信息在市場主體間傳播,結合相應的商業模式,有效突破區域限制、城鄉壁壘和國際分割,引導勞動和資本等要素跨區域、跨產業和跨部門的流動與配置。例如,以淘寶為代表的網絡購物平臺的發展,依托互聯網讓供求信息在最大的時空范圍內交互,并逐步打造了高效的現代化物流網絡,實現了商品資源在全國范圍的高效流動。在此基礎上,通過引入直播帶貨或者供應鏈金融等新技術和新模式,平臺進一步實現了勞動和資本等要素的自由流動,客觀上重塑了當前的勞動力和資本市場。隨著這些電子商務平臺不斷開拓國際市場,最終可以打通國內國際兩個市場,理順倉儲、物流、通關和結匯等一系列環節,實現資源要素的全球化流動與配置。

第二,以“鏈主”身份推動產業鏈、創新鏈、資金鏈和人才鏈的融合發展。平臺在資本、技術和商業模式上的絕對優勢,使其在所處的分工網絡中往往處于“鏈主”地位,因此平臺能夠使用多種方式推動要素資源的融合發展。首先是產業鏈和創新鏈的融合。平臺企業往往自身就是重要的創新主體,在基礎科研和核心技術上取得相應突破后,平臺會迅速通過商業模式的創新推動技術成果落地,組織平臺中相關的產業鏈企業以分工合作的形式參與產品生產或者衍生開發。平臺還會針對產業鏈中的研發薄弱環節,引導創新資源的定向集聚,以培育“專精特新”企業等方式彌補短板。其次是產業鏈與資金鏈的融合。兩者發展脫節的一個根本原因是資金無法在產業發展過程中獲得足夠高的回報,導致低回報的重要影響因素包括信息不對稱、市場失靈以及虛實經濟發展失衡等。平臺可以利用自身的信息優勢和非價格機制進行有效調節,例如螞蟻金服利用阿里平臺的信息優勢,通過供應鏈金融為那些信用資質較差但是經營狀況良好的中小微企業提供資金支持,既能為實體企業提供足夠的資金支持,同時還在低風險的前提下獲得比傳統金融更高的投資回報。與此同時,平臺還可以利用自身在利益分配中的主導地位,以補貼等非價格機制向產業鏈中部分低附加值環節轉移支付,以此維持生態的可持續性發展。再次是創新鏈和資金鏈的融合。創新活動既包括基礎科學研究,也包括技術和產業研究,兩者分別依賴公共資金和市場金融。但是,兩種創新之間并沒有嚴格的分界線,甚至還有不斷模糊和融合的趨勢,這就意味著單純依靠政府和市場都無法有效解決創新活動的資金支持問題。平臺自身的“鏈主”身份一方面讓其能夠重視創新活動的市場導向與商業回報,另一方面還能夠克服市場機制的短視性,愿意扶持那些長期具有戰略意義但是短期難以獲得回報的初創型企業。例如,微軟從2019年至今向OpenAI公司累計注資130億美元,盡管后者依然沒有盈利,但是它在人工智能領域的巨大領先優勢,對微軟今后的發展具有極其重要的戰略意義。最后是人才鏈與產業鏈、創新鏈以及資金鏈的融合。高素質的人力資源是一切研發活動和產業發展的基礎,平臺在促進人才資源和其他要素協同發展的作用主要體現在以下兩個方面:一是利用信息優勢,在充分了解產業發展和創新活動人才需求的基礎上,以多種金融方式結合多元化薪酬水平,引導不同類型的人力資源向合適的產業部門、生產與研發環節以及市場主體集聚;二是平臺以政產學研等合作形式,培養高質量的人才隊伍,以適應持續變化的市場環境與創新活動。平臺在多元化的商業模式創新中,輔之以良好的職業培訓,讓勞動者更快適應全新的生產與消費場景,不斷提高自身素質和勞動效率。

第三,重塑產業鏈分工與革新治理網絡。首先,在產品和服務愈加復雜的背景下,平臺的開放性和數字性推動了模塊化治理網絡的快速發展。根據交易復雜性、信息可編譯性、供應基礎的能力這三大標準,按照市場協調程度和權力不平等程度排序,全球價值鏈的治理可以分為層級型、俘獲型、關系型、模塊型和市場型[21]。模塊型的生產網絡相較于前三種網絡,能夠更好地適應產品內分工帶來的生產環節的極致細分。平臺經濟中數字技術的大量使用以及開放性特點,能夠形成一個開放式的產業創新生態,以模塊化的方式讓消費者、供應商、企業與研究機構進行協同創新,縮短研發周期的同時提高研發效率。其次,平臺的雙向連接功能使其成為“混合型”鏈主,同時以“緊鏈”和“擴鏈”的方式來提高產業鏈的治理效率。與以傳統大賣場為代表的購買者“驅動型”鏈主相比,平臺通過數據要素的大量使用,以及信息技術的持續迭代更新,讓消費者的需求信息通過更少的環節,以更快的速度傳遞給生產企業,拉近了供需雙方的信息距離,消除了其中的低效率環節,從而使產業鏈在收縮的過程中更加“緊致”。與以品牌生產者或技術供應商為代表的生產者“驅動型”鏈主相比,平臺提供了更加綜合化的服務,在平臺與企業、企業與企業之間形成了更多的聯系與互動,從而使分工結構從單一序貫型的“98fed29ee8e780bdd5c05c485bc2ce5b54c77cd3b9c1d9e3dabd719025e21095蛇型”轉變為多元互動的“蛛網型”。這一過程使產業鏈的分工愈發細化,形成了更多的分工環節,以擴充產業鏈的方式提高了效率。最后,在全球產業鏈區域化和本土化的趨勢下,平臺通過標準化治理培育自主可控的產業鏈。近年來,以中美產業鏈脫鉤為代表的產業鏈重構現象,既反映了大國博弈與安全問題,客觀上也是數字技術革命重塑產業鏈的一種表現。Ponte等[22]提出了標準化治理模式,強調標準和規則在全球產業鏈治理中的重要性。由于市場與技術優勢,平臺是天然的標準和規則的制定者,進而能夠以“鏈主”身份來構建和培育區域化的產業鏈。一方面,平臺通過統一市場培育和整合市場需求的方式為產業鏈提供足夠的需求驅動力;另一方面,平臺的數據要素優勢和技術研發優勢,能夠更好地為企業研發進行知識和信息賦能。綜合上述兩方面特點,平臺最終以標準化治理方式,依托本土和區域市場需求,以本地供應能力為主,構建自主、安全且可控的全新產業鏈。

平臺經濟推動產業鏈高質量發展的機制與路徑如圖1所示。

(二)平臺經濟推動產業鏈高質量發展的具體路徑

1.短板產業補鏈

中國在某些產業鏈中的部分產業環節和關鍵領域存在瓶頸和短板,不僅給整個產業鏈的正常平穩運作帶來很大的風險,同時還會被國外的技術掌控方“卡脖子”,嚴重影響中國產業的自主發展。短板產業補鏈的本質就要針對產業鏈中的薄弱環節和關鍵技術進行補充和強化。平臺經濟的作用主要體現在以下兩個方面:

第一,在新型舉國體制下平臺企業成為基礎與應用研究的重要主體。“卡脖子”問題的根本原因是中國的基礎研究相對薄弱,芯片、操作系統以及核心算法等領域落后,反映出中國在數學、物理和化學等基礎領域的投入不足以及重大原創性成果的缺乏。在新型舉國體制下,中國基礎科學領域的追趕,需要同時發揮市場引導和集中力量辦大事的雙重優勢,平臺恰恰能夠滿足上述兩方面的要求,是最重要的創新主體之一。騰訊在2022年成立“新基石研究員項目”,準備10年投入100億元,長期穩定地支持一批杰出科學家潛心基礎研究,聚焦數學與物質科學、生物與醫學科學兩大領域,鼓勵學科交叉研究,努力推動“從0到1”的原始創新。除了基礎研究之外,平臺還能利用自身對市場需求和前沿技術的敏感性,在應用研究的供給與擴散方面扮演重要角色。騰訊會議的快速崛起,反映了騰訊在第五代移動通信技術(5G)時代對于在線協作市場的高度敏感性,并且騰訊充分發揮研發實力強與技術資源豐富的優勢,疊加豐富的商業生態支撐,使騰訊會議成為一個重要的云協作平臺。

第二,平臺通過培育“專精特新”企業為產業鏈短板提供“隱形冠軍”。在產業鏈中很多關鍵產品、重要環節與核心技術的提供者都是一些“小而美”的企業。消除這些環節上的軟肋和痛點,很難通過國有大型企業的大規模投資和并購來實現,培育本土的“專精特新”企業才是關鍵。平臺企業可以同時從供需兩個方面提供有效驅動,培育產業鏈上的“隱形冠軍”。在需求方面,平臺能夠充分發揮超大規模的市場需求優勢,通過采購和外包等方式提供實現產業技術的規模經濟,并且在構建的生產網絡中傳遞需求信息,推動相關“專精特新”企業的成長發育。在供給方面,平臺可以利用自己掌握的部分專利技術和研發資源,與中小企業聯合技術攻關,提供相應的資金和人員支持。根據工業和信息化部2022年的統計數據,在產業投資領域最活躍的25家龍頭企業,通過產業投資的方式培育了近400家“專精特新”企業。小米從2017年開始通過產業基金的形式支持小米生態鏈的業務擴展,針對人工智能、射頻器件和半導體等中小企業進行投資,這些“專精特新”企業除了得到資金支持外,還能在小米創新資源支持下加速研發進程,并獲得關聯企業的大量訂單。例如,小米和華星光電聯合建立實驗室攻關顯示技術,后者迅速成為小米高端旗艦手機的屏幕供貨商,并且質量位于行業第一陣營。

2.優勢產業延鏈

對于中國部分在國際上占據領先地位的優勢產業,一方面需要進一步推動技術提升和分工細化,持續提升產業鏈效率和國際競爭力,另一方面還需要擴大上述產業的全產業鏈優勢,在全球產業鏈分工與合作中發揮更大的作用。平臺在優勢產業延鏈的過程中,主要可以發揮兩方面的作用:

第一,平臺通過技術供給實現內向化的產業延鏈。中國的優勢產業往往具備市場規模大、研發制造能力強等特征,例如軌道交通和電力裝備產業等。但是,在這些優勢產業中依然存在部分相對薄弱的環節。平臺可以通過技術賦能并構建相應的場景,或者推動產業鏈中的主體以協同合作的方式,將原有的分工形式進一步細化,在產業鏈內部延伸出更多的分工環節或者合作節點。以北斗平臺為例,通過“北斗+”形式,在電力、通信和金融等領域通過技術融合創新來實現規模化推廣,推動了相關領域的產業鏈不斷細分。在電力行業中的輸電環節,傳統的線路巡檢依賴人工實現,不僅工作時間長、效果差,而且工作環境惡劣,存在嚴重的安全隱患。國家電網通過與中國電信和華為合作,推出無人機智能巡檢項目,通過融合5G網絡與北斗定位服務,工人遠程操作無人機拍攝,圖像實時上傳,后臺利用圖像智能識別技術與智能輔助決策,工作效率實現了百倍提升。從單純的人工巡檢到無人機巡檢,實質上就是通過多種技術的融合發展,將某個低效的工作環節用高效協同的多個技術環節替代,實現效率提升。

第二,平臺通過市場需求推動外向化的產業延鏈。平臺能夠更好地了解市場需求的變化,并將上述信息及時反饋給產業鏈中的各參與主體,讓它們能夠更好地把握新的需求機會,推出新產品和新服務,讓產業鏈向上下游延伸。以喜馬拉雅為代表的音頻綜合平臺,極大地推動了網絡音頻使用場景日益多元化,從原本簡單的音樂與廣播需求,拓展到包括睡前助眠、運動健身、知識學習等多種場景,并在這一過程中持續推動產業鏈向上下游擴展。從上游來看,為了滿足消費者的多樣化需求,橫向上產生了多元化的內容提供方,包括有聲書、廣播劇、播客、知識付費課程等。與此同時,平臺通過大數據反饋以及商業模式創新,在利益分配上更加傾向于高質量的內容生產者,客觀上加速了內容生產團隊的專業化分工,在縱向上拉長了內容生產鏈條。早期的個人音頻創作,也逐步被專業化的音頻制作團隊所取代,從劇本、音效、播音以及后期制作進行了細化分工。從下游來看,更多的硬件企業也進入在線音頻市場,包括智能穿戴、智能家居以及車載系統等多樣化的終端不斷引入。為了更好地響應多樣化的音頻消費場景以及智能化的趨勢,芯片和人工智能企業也逐步進入在線音頻產業,產業鏈隨之不斷延伸和擴展。

3.傳統產業升鏈

中國傳統產業體量很大,在制造業中占比超過80%,在以實體經濟為支撐的現代化產業體系中舉足輕重。傳統產業的改造升級也是產業鏈高質量發展的一個重要任務,其目標就是要推動傳統產業的高端化、智能化和綠色化發展。平臺經濟的發展,能夠為傳統產業提供更好的技術和市場支撐,在傳統產業升鏈的過程中培育更強的發展動能。

第一,平臺以數字化為抓手,推動傳統產業鏈的高端化和智能化轉型。傳統產業面臨的主要矛盾一方面是自身的生產成本居高不下,產能過剩現象嚴重,另一方面則是囿于對技術開發和市場需求的把握能力不足,難以提供高質量和高附加值的產品與服務來滿足消費者需求。解決上述問題的關鍵就在于加快自身的數字化轉型與智能化改造,持續提升高質量供給能力。平臺經濟在發展過程中能夠為企業數字化轉型提供大量的共性技術和基礎設施,減少企業的轉型成本,并且能夠深度挖掘數據要素的潛在價值,為產業鏈中的企業提供更好的市場需求信號。針對傳統農業“小而散”和質量低的痛點,盒馬推出的“盒馬村”模式,就是平臺引領農業數字化升級的一個代表性案例。盒馬與農戶形成穩定的供應關系,依托自身對需求的精準把握,推動農產品的精細化、標準化和數字化。盒馬利用自身掌握的大數據可以精準識別消費者的偏好與需求,并將相關數據反饋給合作農戶,一方面有助于他們根據市場需求的波動實時調整產量,降低庫存和風險,另一方面還有助于引導農戶聚焦高附加值產品,持續提升農戶的利潤。盒馬根據大數據需求確定了農產品的生產和供應標準,通過技術和資金支持等方式,反向推動相關農產品生產的標準化與數字化,不斷引入智能大棚、自動噴灌以及水肥一體化等新技術。最后,盒馬還通過“產供銷一體化”的數字化供應鏈管理,持續提升物流效率,有效解決農產品運輸過程中的損耗問題,不僅實現了農產品的全程可追溯,同時還降低了供應鏈成本。

第二,平臺通過加速新舊融合,為傳統產業的升鏈提供產業支撐。傳統產業在轉型升級中需要在新技術的加持下與新興產業實現融合式發展,才能更好地獲得產業支撐,保證轉型升級的順利進行,形成更加穩定的發展動能。平臺可以準確把握需求和技術的變動趨勢,發現產業之間的融合路徑與方式,利用自身的規模優勢推動新舊產業的融合發展。共享單車行業的蓬勃發展,就是平臺經濟催化下新興數字信息產業和傳統自行車產業融合發展的典型案例。共享單車有效解決了公共出行的“最后一公里”問題,不僅將消費者的出行痛點轉化為巨大的市場需求,并且還推動了自行車行業的智能化與高端化升級。共享單車對自行車的耐用性、舒適性和智能性提出了很高的要求,包括智能車鎖以及定位系統都在持續地更新升級。不僅如此,各大出行平臺還敏感地捕捉到了自行車電動化的趨勢,適時推出了共享電單車服務,加速推動自行車行業的電動化趨勢。共享電單車不僅要求車型小巧,續航里程還必須能滿足大部分人的出行需求,并且車輛在各種惡劣天氣條件下保證足夠的安全性和可靠性。包括滴滴和哈啰在內的平臺為了滿足上述條件,都為行業中的生產企業提供了足夠的資金和研發支持,并且充分利用自身的品牌優勢,推動共享單車向“一帶一路”國家出海,在傳統產業升鏈的同時進一步擴大產業鏈的外向延伸。

4.新興產業建鏈

戰略性新興產業是國家經濟發展的新支柱,也是形成發展新動能的主要產業支撐。新興產業的成長和壯大不僅需要基礎科學研究領域取得突破性的成果,同時還要能讓科研成果迅速轉變為生產力。平臺經濟的發展可以在以下兩個方面推動新興產業建鏈,加速新興產業的培育:

第一,平臺作為重要的創新主體,成為新興產業發展的高水平創新引擎。大型平臺企業不僅在資金和研發上存在著很強的優勢,同時對市場需求有著很高的敏感性。從全球范圍來看,他們已經成為數字技術等領域的主要創新來源,并且還在眾多前沿技術領域成為重要的創新力量。隨著電池技術以及人工智能等新技術的不斷興起和成熟普及,汽車產業的電動化、智能化、網聯化與共享化發展趨勢已經成為業界共識,而智能駕駛技術更是形成核心競爭力的最重要技術。華為在2020年發布了智能駕駛計算平臺的白皮書,并且正式公布了智能駕駛的移動數據中心計算平臺,包含了標準化的系列硬件產品以及智能駕駛操作系統。華為作為業界唯一同時擁有中央處理器和人工智能芯片研發能力的企業,通過搭載智能駕駛系統,支持L2到L5級別的智能駕駛的平滑演進,結合完善的配套工具鏈及車路云協同服務,能夠為客戶以及合作伙伴針對不同場景靈活高效地開發智能駕駛應用。華為與產業鏈上下游的企業積極合作,打造了開放式的產業生態,不斷提升智能駕駛方案的開發效率,降低開發成本,持續完善智能駕駛解決方案,為中國電動汽車行業的智能化發展提供了重要的技術支持。

第二,平臺作為資源整合的“鏈主”,通過商業化的持續推動加快新興產業鏈的形成。新興產業鏈的形成本質上也是技術創新的商業化與產業化過程,需要多種資源的整合與串聯。平臺作為“鏈主”,能夠更好地調動與整合資源,尤其是通過不斷創新商業模式,引導不同環節上的各類企業分工合作,消除研發、生產與流通等環節上的各種障礙。2021年“元宇宙”概念迅速成為科技領域的重要風口,眾多科技巨頭紛紛布局相關產業。業界關注元宇宙可能引發的商業顛覆與市場發展機會,而元宇宙的產業化一直以來都是核心難題。字節跳動作為一家平臺企業從2021年就開始重點關注元宇宙,通過“自研+收購”的方式布局元宇宙,積極推動元宇宙產業鏈的形成。在硬件領域,字節跳動先后收購了國內虛擬現實行業的頭部廠商Pico以及增強現實硬件廠商光舟半導體,為實現元宇宙中的高沉浸體驗提供了底層硬件支持。在軟件方面,字節跳動還針對元宇宙的內容生態進行開發布局,重點圍繞游戲、社交和娛樂展開,例如推出虛擬社交軟件,允許用戶在虛擬世界中使用AI特效設計虛擬人物形象,與好友聊天、逛街、看電影,享受沉浸式社交體驗。與此同時,字節跳動還充分發揮自己的流量優勢,將Pico內容平臺與抖音打通,允許用戶在虛擬現實設備上觀看抖音視頻。字節跳動正是通過硬件與軟件資源的深度整合,以及相關的商業模式創新,推動元宇宙產業鏈逐步形成。

四、平臺經濟推動產業鏈高質量發展的政策建議

平臺經濟對于產業鏈的高質量發展具有重要意義,推動平臺經濟的健康發展,充分發揮供需協同與要素協同的兩大核心機制,持續優化實現路徑,關鍵要做到以下兩點:

第一,對平臺企業的監管要注意發展和規范的平衡。平臺企業在產業鏈中的核心壟斷地位,尤其是在資源配置中的巨大作用,決定了針對平臺的監管既要限制它利用自身的壟斷地位來損害公共利益,同時也要發揮好平臺在產業發展中的關鍵作用。平臺監管過程中發展與規范的平衡,主要體現在三個方面。首先是保持平臺的開放性。平臺企業應當實行基于規則的開放,即通過事前清晰而透明的規則設立,允許市場主體在滿足規則的情況下自由地接入、退出、交易和轉移。鼓勵市場中各平臺之間互聯互通,禁止大平臺利用市場地位實施的標準隔離以及用戶“二選一”行為。其次是保持平臺的競爭性。政府應當禁止大平臺以消滅競爭為目的的并購行為,鼓勵平臺之間基于技術和創新相互競爭。嚴格限制平臺的自我優待行為,保持平臺內各主體之間的公平競爭,禁止平臺濫用市場支配地位的行為。最后是保持平臺的創新性。創新是平臺的核心競爭力,但是平臺的發展特點決定了市場勢力與創新之間的關系更加復雜。在審慎性的監管原則下,平臺通過創新來獲得市場勢力的過程中,政府應當將事后監管和事前監督綜合使用。

第二,充分利用產業政策引導平臺發揮好“鏈主”作用。首先是要進一步激發平臺企業的創新能力,在關鍵技術攻關中發揮更大的作用。政府應當鼓勵平臺企業與國家重點實驗室和科研機構合作科研,允許平臺企業承接國家大型的科研攻關項目。完善相關的激勵機制,對平臺企業在新技術和新業態等方面的探索給予更大政策支持,提高平臺的創新預期。其次是要激勵平臺企業在產業鏈中發揮更大的“長臂創新”作用。鼓勵平臺企業積極參與中小企業的數字化轉型,充分發揮平臺自身的資本與技術優勢,成為科技初創企業的“孵化器”。鼓勵平臺企業在產業鏈中發揮好信息優勢,為其他企業信息賦能,減少供需錯配。最后是要引導平臺企業更加主動地參與國際競爭,發揮好自己的“頭雁”作用,成為中國企業走出去的“出海載體”。鼓勵平臺企業建立高水平的國際化服務生態,整合國內和國際兩種資源,一方面引導國際高端生產要素向國內產業鏈集聚,另一方面幫助國內產業鏈向海外延伸。鼓勵中國平臺企業積極參與國際平臺經濟與數字經濟的規則制定,不斷提高國際話語權。

參考文獻:

[1]劉志彪,姚志勇. 中國產業經濟學的發展與創新:以產業鏈分析為主線[J]. 南京財經大學學報,2021(5):1-10.

[2]劉志迎,趙倩. 產業鏈概念、分類及形成機理研究述評[J]. 工業技術經濟,2009(10):51-55.

[3]劉貴富,趙英才. 產業鏈:內涵、特性及其表現形式[J]. 財經理論與實踐,2006(3): 114-117.

[4]龔勤林. 論產業鏈構建與城鄉統籌發展[J]. 經濟學家,2004(3):121-123.

[5]郁義鴻. 產業鏈類型與產業鏈效率基準[J]. 中國工業經濟,2005(11): 35-42.

[6]宋華,楊雨東. 中國產業鏈供應鏈現代化的內涵與發展路徑探析[J]. 中國人民大學學報,2022(1):120-134.

[7]吳金明,邵昶. 產業鏈形成機制研究:“4+4+4”模型[J]. 中國工業經濟,2006(4):36-43.

[8]邢光遠,李怡欣,張遠.重塑價值鏈增值活動次序對產品成本的影響機理研究[J].當代經濟科學,2023(4):84-96.

[9]苗圩. 提升產業鏈供應鏈現代化水平[N]. 經濟日報,2020-12-09(11).

[10]張其仔,許明. 中國參與全球價值鏈與創新鏈、產業鏈的協同升級[J]. 改革,2020(6):58-70.

[11]黃群慧,倪紅福. 基于價值鏈理論的產業基礎能力與產業鏈水平提升研究[J]. 經濟體制改革,2020(5):11-21.

[12]羅仲偉,孟艷華. “十四五”時期區域產業基礎高級化和產業鏈現代化[J]. 區域經濟評論,2020(1):32-38.

[13]芮明杰. 加快構建現代產業體系[N]. 中國社會科學報,2020-12-22(11).

[14]盛朝迅. 推進我國產業鏈現代化的思路與方略[J]. 改革,2019(10):45-56.

[15]劉志彪. 產業鏈現代化的產業經濟學分析[J]. 經濟學家,2019(12):5-13.

[16]中國社會科學院工業經濟研究所課題組,張其仔. 提升產業鏈供應鏈現代化水平路徑研究[J]. 中國工業經濟,2021(2):80-97.

[17]RYSMAN M. Competition between networks: a study of the market for yellow pages[J]. Review of Economic Studies, 2004, 71(2): 483-512.

[18]ARMSTRONG M. Competition in two-sided market[J]. The RAND Journal of Economics, 2006, 37(3): 668-691.

[19]李勇堅,夏杰長. 數字經濟背景下超級平臺雙輪壟斷的潛在風險與防范策略[J]. 改革,2020(8):58-67.

[20]徐翔, 趙墨非. 數據資本與經濟增長路徑[J]. 經濟研究,2020(10):38-54.

[21]GEREFFI G, HUMPHREY J, STURGEON T. The governance of global value chains[J]. Review of International Political Economy, 2005, 12(1): 78-104.

[22]PONTE S, STURGEON T. Explaining governance in global value chains: a modular theory-building effort[J]. Review of International Political Economy, 2014, 21(1): 195-223.

編輯:鄭雅妮,高原Vol. 46No. 5Sep. 2024

Research on Mechanism and Path of Platform Economy Promoting High-

Quality Development of Industrial Chain

WANG Yu SHU Rongyu

1. Yangtze River Delta Economics and Social Development Research Center, Nanjing University, Nanjing 210093, China

2. School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China

SummaryHigh-quality development is a fundamental goal in building a modern socialist country. Central to this effort is the high-quality development of industrial chains, which is not only crucial for economic growth and the establishment of a modern industrial system but also serves as a key driver in transitioning from traditional to new growth models. The platform economy, as an innovative organizational method for production, plays a vital role in optimizing resource allocation, accelerating industrial upgrading, and enhancing economic circulation. It has become a new engine for driving high-quality economic development in China. To fully harness the potential of the platform economy, we must deepen its integration with traditional industries and strengthen Chinese enterprises’ international competitiveness. This requires a comprehensive understanding of the platform economy’s mechanisms in promoting industrial chain development.An industrial chain represents a modular division of labor and cooperation among economic entities, built on technological and economic connections during the production of goods or services. Through this process, resources such as capital, labor, and knowledge are allocated efficiently. As a result, economic entities within the chain form interconnected innovation, capital, and talent networks, achieving integrated development through synergistic mechanisms. High-quality industrial chain development encompasses three key dimensions: (1) continuous enhancement of core competitiveness, driven by innovation and the emergence of new growth drivers; (2) the establishment of an inclusive, open, and resilient structure that balances efficiency, safety, and fairness; and (3) a governance model that leverages both market effectiveness and government support to foster multi-chain integration.The platform economy is defined by its ability to optimize resource allocation through improvements in information efficiency and business model innovation, with data as a central production factor, digital technology as the foundation, and network platforms as the operational framework. Its three main characteristics—digitalization, centralized governance, and ecological development—allow it to foster effective governance through two core mechanisms: supply-demand coordination and factor coordination. These mechanisms empower key players within the industrial chain, optimize the chain’s structure, and promote efficient governance, driving the high-quality development of the chain.The supply-demand coordination mechanism enables platforms to enhance the matching efficiency between supply and demand, stimulating demand and improving supply while expanding the scale and scope of transactions. Meanwhile, the factor coordination mechanism facilitates the free flow of resources by fostering a unified market, encouraging the integrated development of the industrial, innovation, capital, and talent chains. As a “chain leader,” platforms reshape labor division within the industrial chain, influencing reform and governance structures. The platform economy contributes to industrial development by addressing shortcomings in weak industries,extending value chains in competitive sectors, upgrading traditional industries, and building chains for emerging industries.To enhance the platform economy’s role in promoting high-quality industrial chain development, we propose two policy recommendations. First, regulatory oversight of platform enterprises should strike a balance between fostering development and ensuring compliance. Second, industrial policies should guide platforms to effectively serve as “chain leaders.”

Keywordsplatform economy; industrial chain; high-quality development; modernization of the industrial system; digital-driven; centralized governance; ecological development