黃河國家文化公園建設視域下黃河三角洲歷史文化資源的開發研究

建設國家文化公園是國家在新形勢下實施的一項重大文化工程,其主要目標是以公園化管理運營促進重大文化資源的保護傳承、開發利用、文旅服務、科學研究等。在 2020年 10月 29日中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二 0三五年遠景目標的建議》中,明確提出要大力建設包括黃河國家文化公園在內的 5個國家文化公園。國家文化公園建設是一個跨區域的重大系統性工程,需要各地區協同推進。黃河國家文化公園涉及黃河沿線的 9個省(區),其建設目標是要構建黃河文化價值體系、地標體系,以沿黃古都文化、黃河山水文化和黃河治理文化為主軸,促進中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展,講好中國共產黨治黃故事,弘揚和踐行社會主義核心價值觀。黃河三角洲地區作為黃河國家文化公園的最后一環,具有黃河入海的重要地理位置意義和獨特的區位優勢,對黃河三角洲歷史文化資源的進一步建設開發,不僅能夠通過文旅融合等方式助力以東營市為主體的黃河三角洲經濟社會發展,而且對于整個黃河國家文化公園的建設完善、提升黃河流域的文化軟實力和旅游吸引力都具有重要意義。

黃河三角洲歷史文化淵源及其在黃河文化中的地位

歷史上黃河決口改道頻繁,其入海位置發生過多次明顯變化,因此,黃河三角洲在不同時期的位置和沖積扇規模也呈現出一個變化的過程。目前,學界公認的關于不同時代黃河三角洲的界定主要分為:古代黃河三角洲、近代黃河三角洲和現代黃河三角洲。對黃河三角洲歷史文化的發掘和利用,應以涵蓋古代、近代、現代黃河三角洲范圍的廣義黃河三角洲為立足點和出發點,以近、現代黃河三角洲,即以墾利縣寧海為頂點的近代三角洲和以墾利縣漁洼為頂點的現代三角洲為主要區域,不斷推動黃河三角洲地帶文化廊道建設,將黃河三角洲視為一個整體文化區域進行開發利用。歷史上,古代黃河三角洲地域跨度很大,黃河三角洲在漫長的歷史發展過程中逐漸結合成一個獨具特色的文化單元。

黃河三角洲擁有光輝燦爛的史前文化,其文化起源是伴隨著黃河下游優越自然環境下形成的農業文化,由于所在地理位置相對獨立偏僻,該地文化沒有受到來自中原地區的文化影響,而是基于本地東夷人創造的原始農業文化。隨著人口遷移和文化交流,大汶口文化、龍山文化、北辛文化在黃河三角洲區域都有明顯的發展。到西周、春秋戰國時期,原始的黃河三角洲文化逐漸融入齊文化當中。隨著制鹽業、漁業、工商業的發展,黃河三角洲文化逐漸形成一種靈活務實的文化特征,對經濟文化的發展產生了深遠影響。兵圣孫武就是齊文化影響下的典型英杰,其所著的《孫子兵法》是中國乃至全世界最早的一部軍事著作,被譽為“兵學圣典”,在中國乃至世界軍事史上占有重要地位。步入封建社會,尤其是秦漢以來,齊文化日益衰微,由于行政區劃的變動和大量外來移民的涌入,以儒學為主的多元文化在黃河三角洲不斷融合發展,涌現出諸如文學家東方朔、一代賢相范仲淹等一批文化名士。

近代以來,黃河三角洲地區更成為哺育紅色文化和革命志士的沃土,在新民主主義革命時期,黃河口地區的人民群眾在中國共產黨的領導下不屈不撓、奮勇抗爭。早在 1926年,廣饒籍女共產黨員劉雨輝將一本《共產黨宣言》帶到廣饒縣劉集村,成為黃河口地區早期黨組織的重要學習資料。1941年 1月,抗日戰爭時期,八路軍山東縱隊第三旅挺進墾利永安,在黃河與小清河之間開辟了墾區抗日根據地。根據地軍民為粉碎日偽頑的經濟封鎖,開展反“掃蕩”、反“蠶食”斗爭,在墾區建立紅色通訊社、兵工廠、被服廠、醫院、學校等機構,各路英才齊聚黃河口,為黃河三角洲地區帶來了團結抗戰求解放的紅色新文化,有魯北“小延安”的美名。

到了現代,在長期開采石油資源的生產實踐中形成了石油文化,即勝利文化。勝利油田廣大干部職工在惡劣環境中艱苦奮斗、開拓創新,“從創業走向創新,從勝利走向勝利”,在石油工業化發展進程中,形成了以拼搏創新的精神文化為核心,以代表現代石油工業設施的工業景觀為外在物質表現,以黨領導下的現代企業制度行為文化為支撐的石油文化,成為現代黃河三角洲地區的文化印記。

黃河三角洲歷史文化資源的 地理分布與開發建設現狀

黃河三角洲歷史文化資源的分布受到地理環境、歷史發展和現實因素等多方面影響,從南至北大概形成了 3個特色鮮明而又相輔相成的文化區。

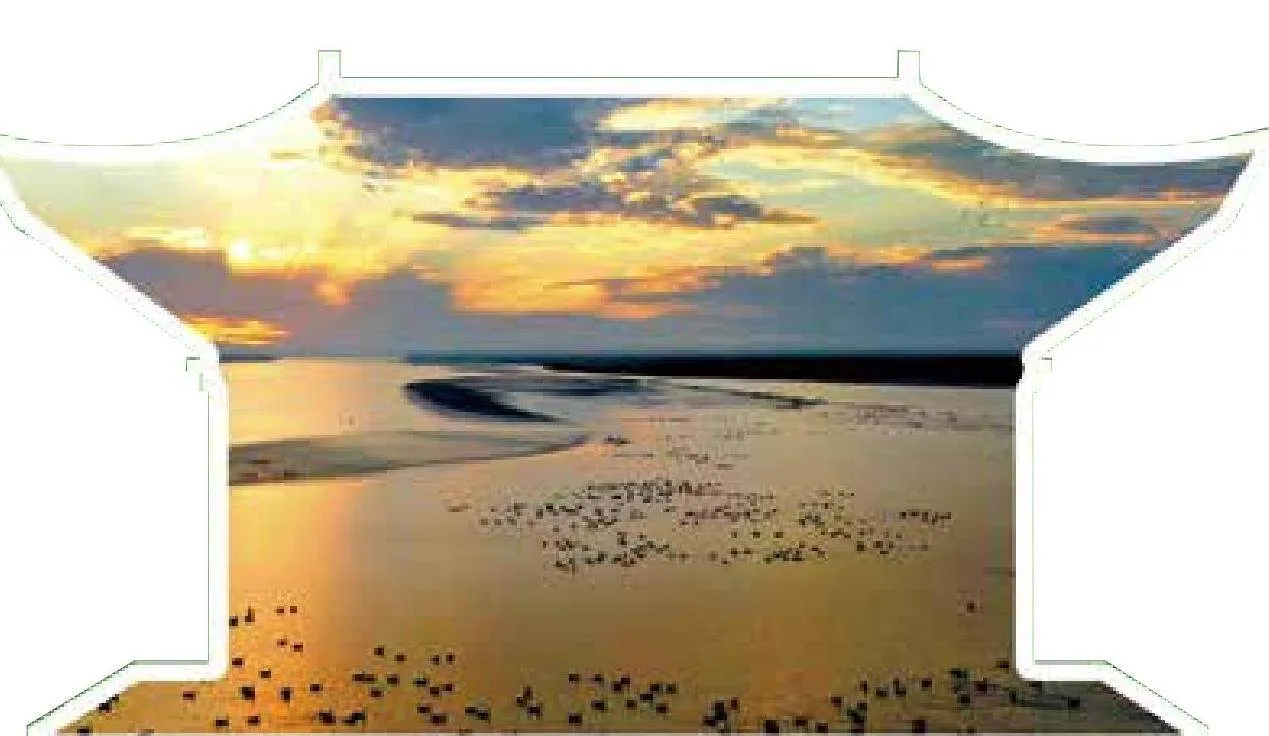

在三角洲東北部的黃河口地區,以黃河口濕地文化為主軸,以濕地的獨特地理環境下發展起來的民俗文化、農墾文化、鹽業文化為人文特色,發展形成了黃河口濕地文化區。近年來,東營市在黃河口大力推動建設黃河國家文化公園風景道和重點文旅融合區,深化黃河口生態旅游區建設,規劃完善自駕車營地、公路驛站,建設黃河河口河務局治河文化園、黃河三角洲漁洼頂點公園,改善縣區道路交通,全方位、多層次推進濕地文化開發和文旅融合發展。

黃河三角洲中部是以東營市主城區東營區為主體的現代城市文化區,也是黃河口文化發展、向外輻射的大本營。對黃河三角洲地區歷史文化資源的保護開發,不僅需要政策法規的支持,更要優化主體城市的產業結構,大力發展以文化旅游產業為核心的第三產業,以經濟發展帶動文化開發。東營市作為傳統的資源型和資源加工型城市,積極發展文化產業、戰略性新興產業和商貿服務業。2022年 6月,東營市出臺《東營市促進文旅消費激勵措施》,通過舉辦東營旅游發展大會,加快度假綜合體、綜合商業體建設等方式,加快推進第三產業發展,并將文化資源開發、利用、保護相結合,努力形成規模效應。

黃河三角洲南部地區,由于黃河淤積和海陸變遷形成陸地的時間相對較早,該地區是黃河三角洲地區重要的傳統文化區。經過考古發掘工作,目前已發現了數十處從新石器時代到商周時期的原始文化遺址。在古建筑方面,廣饒縣城西北方遺存的關帝廟大殿,始建于南宋建炎二年(1128年),是山東省最早也是唯一現存的宋代木結構殿堂式建筑;濱州市惠民縣的魏氏莊園,建于清代晚期,濃縮了中國封建社會幾千年的民間民俗,是中國古代北方民居建筑的杰出代表。此外,這里還有五村遺址(俗稱普救寺)、孫武祠等傳統文化遺址。在新民主主義革命時期,山東最早的農村黨支部——劉集黨支部也建設于此。

黃河三角洲歷史文化品牌建設 及未來開發的路徑

當前,黃河三角洲建設歷史文化品牌,應以濕地生態文化、非物質文化遺產、紅色革命歷史文化和石油文化為代表,著力打造富有地區特色的黃河三角洲文化品牌。

第一,打造濕地生態文化。濕地生態文化是最具有黃河口地域特點的文化品牌,也是與黃河文化公園建設相契合的文化標志。2021年 10月,習近平總書記視察黃河入海口時指出,黃河三角洲自然保護區生態地位十分重要,要抓緊謀劃創建黃河口國家公園,科學論證、扎實推進。要統籌協調推進黃河口生態文化建設。一方面,各級政府不斷加大對黃河口國家公園的投資力度和建設力度,大力推動文化旅游開發,建設濕地博物館、“生態之盒”,實施恢復濕地調水工程等。另一方面,加快濕地創意文化開發,打造黃河口大閘蟹、利津水煎包等黃河口地域特產品牌,建設文創超市,打造具有黃河口特色的文化符號產品,不斷拓展黃河口生態文化知名度。

第二,將傳統非物質文化遺產轉化為文化產業的發展力。非物質文化遺產是黃河三角洲歷史文化資源的典型代表,僅濱州市和東營市就有國家級非物質文化遺產 9項,省級非物質文化遺產 11項。黃河三角洲非物質文化遺產包括以呂劇為代表的傳統戲劇,以利津水煎包制作技藝、黃河口民間草編技藝為代表的傳統手工技藝,以陳官短穗花鼓、虎斗牛、鼓子秧歌為代表的傳統民間舞蹈,以董永傳說、蒲姑城傳說等為代表的民間文學傳說以及大量民間美術、民間音樂、民俗等,共同組成了豐富多彩的黃河三角洲非物質文化遺產寶庫。要將豐富的傳統非物質文化遺產轉化為文化產業的發展力,發揮傳統文化的精神價值。

第三,打造紅色革命歷史文化基地。依托革命老區,講好紅色文化故事,是黃河三角洲地區紅色歷史文化開發的重點。通過活用本地文化資源,整合地域內蘊含紅色元素的展覽館、舊址、紀念館等革命文化陣地,打造集宣傳、教育、保護、研學等于一體的革命文化基地,對于拓展黃河文化的內涵、建設當代文化具有重要意義。

第四,打造石油文化品牌。多年來,以“勝利精神”和“勝利文化”為核心的石油文化品牌已然成為黃河三角洲歷史文化的一部分。要以勝利油田為創新主體,依靠地方政府全方位支持,將石油文化融入生產生活,努力打造勝利文化品牌。從勝利油田的歷史發展、重要節點事件和相關文化內涵中挖掘符合新時代特色的創意文化,打造一批有意義、有歷史、有文化、有產品力的代表性文創產品。不斷提高黃河口人民對石油文化的認同感、歸屬感,促進油地融合發展,增強石油文化的延展性。

黃河三角洲文化資源創新融入 黃河國家文化公園建設思考

如何將黃河三角洲豐富的歷史文化資源與黃河國家文化公園建設結合起來,推動歷史文化、生態文化在保護中利用、在保護中開發,促進黃河入海口文旅知名度的提升和經濟社會發展,進一步激活“黃河文化基因”,是黃河國家文化公園建設中需要深入思考的重要議題。

第一,深挖黃河文化三角洲歷史文化的淵源,形成文化發展合力。黃河三角洲歷史文化是與黃河文化緊密相連、不可分割的整體。但早年的文旅開發中,往往將黃河三角洲文化孤立地進行開發利用,忽視了其作為黃河文化整體中的價值。隨著黃河國家文化公園概念的提出和建設腳步的加快,應當充分挖掘黃河三角洲歷史文化的淵源,以黃河三角洲地區的文物古跡、紅色文化、非遺文化等為依托,加快推進文化保護傳承、文化交流創新,保護傳承弘揚黃河文化,在歷史文化的傳承保護中筑牢以愛國主義為核心的中華民族精神之基,將黃河流域空間范圍內的文化有機結合起來,形成文化發展合力,連接中華民族的過去、現在和將來。

第二,利用網絡廣泛宣傳,講好黃河入海故事。2023年,東營市政府編制了《黃河國家文化公園(東營段)建設實施方案》《東營市全域旅游提升規劃(2020—2035年)》,以政策支持切實講好黃河故事,保護傳統弘揚黃河文化。拍攝了一系列諸如《黃河入海流》《大河之洲》《大地油魂》等優秀影視作品;利用新媒體平臺,通過融媒體直播,建構城市IP等方式,進一步提升黃河口文化的傳播力,吸引更多外地游客,培育旅游發展新業態。

第三,將黃河三角洲文化的發掘、保護、傳承、利用納入黃河國家文化公園建設中。黃河三角洲作為千里黃河奔流入海的最后一步,見證了黃河流域的發展變遷和中華民族的悠久歷史,在黃河文化廊道中具有特殊的地理意義和文化意義。因此,未來要進一步推動黃河三角洲地區打造黃河文化保護利用先行區、示范區,對于整合黃河流域文化資源,推動沿黃城市文旅發展意義重大。

(作者單位 聊城大學歷史文化與旅游學院)