面向數字化轉型的新質生產力:問題與路徑

摘 要:加快發展新質生產力是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策,而數字化轉型作為新一輪科技革命和產業變革深入發展的必然趨勢,能夠推動傳統生產力向新質生產力過渡,為新質生產力發展增添強勁動能。為此,要加快數字化發展,建設數字中國。在當前全面數字化轉型的戰略要求下,新質生產力作為一種新生事物,不可避免會面臨技術創新基礎薄弱、體制機制動能不夠、高端科技人才儲備不足等現實挑戰。為此,必須厘清現實之困,加快形成新質生產力的路徑探析,持續提升關鍵核心技術創新能力,擺脫傳統生產力束縛,推動數字化轉型與新質生產力雙向賦能,為建設數字強國提供有力支撐。

關鍵詞:數字化轉型;新質生產力;科技創新

中圖分類號:F124.3 文獻標識碼:A 文章編號:1674-5450(2024)05-0017-06

生產力作為衡量社會發展的根本性標準,是推動人類社會實現現代化最活躍、最革命的要素。新質生產力立足科技創新,以戰略性新興產業為核心載體,能夠推動生產關系適應性改進與經濟發展模式變革。當前,全球發展和安全形勢錯綜復雜,世界經濟發展整體態勢逐漸走入慢車道,我國戰略性新興產業發展面臨原創性技術研究不足、產業鏈供應鏈循環不暢、新領域知識產權保護效率不高等瓶頸問題。與此同時,全球范圍內新一輪科技革命正加速進行,數字技術日益滲透到傳統生產的各個環節,數字經濟正成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量[1]。面對歷史之變和時代之變,發展與數字化轉型相適配的新質生產力,不僅是推動我國走出結構調整陣痛期的根本舉措,更是實現我國經濟社會發展從傳統要素驅動向創新驅動轉型,構筑新競爭優勢、贏得發展主動權的必然選擇。

一、數字經濟視域下新質生產力發展的稟賦優勢

數字經濟作為數字化轉型的基礎和前提,在助力企業關鍵性技術實現突破、發生質變,促進全要素生產率大幅提升等方面發揮著獨特作用,這與新質生產力高質量發展的內在要求高度契合。現階段,新質生產力正處于理論到實踐的起步期,合理利用數字經濟中所蘊含的發展契機與政策紅利,能夠為新一輪產業變革“變道超車”“換道領跑”,以及為經濟、社會、生態可持續發展提供可能。

(一)技術高端便捷

新質生產力的作用范圍涉及各類數字技術,發展高端數字技術就是為新質生產力布局,搶占先機、贏得優勢。近年來,我國在量子通信、大數據、云計算、物聯網等高端數字技術領域取得突破性進展,這對推動新型勞動分工、實現跨時空協同,以及技術創新與產業化應用雙輪驅動的意義不言而喻。與此同時,數字技術的滲透使得我國數字服務朝著普惠化、高效化、便攜化趨勢發展。在移動支付領域,2023年我國移動支付年交易規模達555.33萬億元,穩居全球第一[2];在人工智能領域,我國人工智能核心產業規模已達5 000億,人工智能企業數量超4 500多家,居全球第二[3];在5G通信技術方面,截至2023年底,我國已建成337.7萬個5G基站,總量占全球60%以上[4]。總體來看,高端、便攜的數字技術將為新質生產力發展帶來新動能。

(二)產業綠色低碳

保護生態環境就是保護生產力,改善生態環境就是發展生產力。在“雙碳”戰略決策部署下,數字技術立足打破傳統經濟發展和資源約束之間的矛盾命題,以生態保護為基礎,堅持綠色底色,催生出一批以綠色低碳為特征的新產業。同時,新興產業綜合運用標準、資金、人才培養、試點示范等政策工具,加快釋放數字技術節能降碳潛力,全方位深化各領域數字化減碳應用。在制造業領域,新興產業通過數字孿生技術實現設備綠色低碳轉型,提高資源利用效率,推動數字化綠色化協同發展。此外,綠色新興產業的發展能夠為勞動者提供優良的工作環境,提升勞動力積累質量,為勞動力的再生產提供更充足的條件。隨著“雙碳”工作深入推進,新質生產力的綠色基底將更加牢固。

(三)政策驅動力強

數字經濟時代,各種先進技術快速迭代,生產體系內部相關技術之間互通性增強、技能邊界趨向模糊,生產過程需要更多的復合型技術人才。《提升全民數字素養與技能行動綱要》中提出,“數字素養是數字社會公民學習工作生活應具備的數字獲取、制作、使用、評價、交互、分享、創新、安全保障、倫理道德等一系列素質與能力的集合”[5]。未來更需要以提升全民數字素養與技能為路徑,引導未來勞動者隊伍掌握數字素養,適應勞動力市場需求,向著復雜勞動或更具創新意義的勞動方向發展。不僅如此,我國還先后出臺《“十四五”數字經濟發展規劃》《“十四五”國家信息化規劃》《數字中國建設整體布局規劃》等多項數字政策,涉及數字經濟、人才、產業等多領域,全方位引領傳統生產力改革,加快新質生產力形成。

二、面向數字化轉型的新質生產力的問題所在

發展新質生產力不是“百米跑”,而是“馬拉松”。當前,世界主要經濟體“逆全球化”現象愈演愈烈,基于傳統比較優勢的全球生產結構正在發生深刻變化,我國經濟高質量發展目標面臨內部矛盾與外部風險并存的一系列結構性挑戰。我國數字化轉型發揮產業格局重塑優勢時遭遇的現實制約,已然成為新質生產力必須面對的問題。

(一) 戰略性新興產業發展存在痛點難點

我國關鍵核心技術受制于人是戰略性新興產業發展的痛點之一。由于高端芯片、操作系統、傳感器等關鍵領域“卡脖子”環節難以突破,長期以來我國戰略性新興產業對原創性技術研究投入缺乏動力,主要以模仿創新為主,部分企業呈現“輕技術創新、重規模擴張”的產業低端化發展趨勢。此外,技術難題還存在于戰略性新興產業細分領域中,我國自動控制與感知、核心軟硬件等數字化基礎研發環節的空白,致使基礎研究、技術研發、工程應用、產業化協同的創新全鏈阻點重重。戰略性新興產業技術突破需要應用產業鏈各主體技術合力,才能形成依托大企業帶動、中小企業配套的良性協同模式,但我國戰略性新興產業的技術創新主要呈點狀式發展,即各企業習慣于獨立開展技術創新,缺乏對產業鏈整體技術水平的帶動。

在國際知識產權領域,我國企業核心專利積累不足,國際專利布局不完善,在國際化過程中時常遭遇知識產權貿易壁壘。在國內知識產權領域,涉及戰略性新興產業的知識產權侵權案件持續增長,2022年新收涉戰略性新興產業案件1 338件,占全部新收案件的30.4%,其中,涉及新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備制造等新產業、新領域案件明顯增多[6]。盡管當前我國戰略性新興產業大多處于技術成長期,知識產權壁壘尚未形成,但以知識產權為代表的“跑馬圈地”早已開始,發達國家試圖通過新興產業的知識產權布局控制國際市場戰略制高點的意圖十分明顯。在深度全球化背景下,如何在共享經濟中平衡知識產權保護和公共利益之間的關系,是戰略性新興產業需要面對的新問題。

(二)國際經濟話語權缺失

隨著數字技術的發展帶來新秩序和新利益格局重塑的契機,我國有望與發達經濟體縮小科技差距,提升競爭力。然而,話語即權力,近年來,美國聯合日本、加拿大和歐盟等盟友以國家安全、技術風險、法律合規性和意識形態等名義,日趨強化對新興國家特別是我國的數字技術封鎖,試圖遏制新興國家在數字領域發展勢頭,獨占、獨享數字經濟紅利[7]。當前,數字經濟已成為全球競爭主賽道。全球各國均結合本土優勢,加強戰略部署和持續發力,進而對我國數字產業化和產業數字化形成遏制之勢。總體而言,我國數字經濟發展面臨不進則退、慢進亦退的嚴峻考驗。國際話語權的缺失對我國全球經濟的參與、技術創新的可持續發展與意識形態安全構成嚴峻挑戰。

(三)科技人才儲備不足

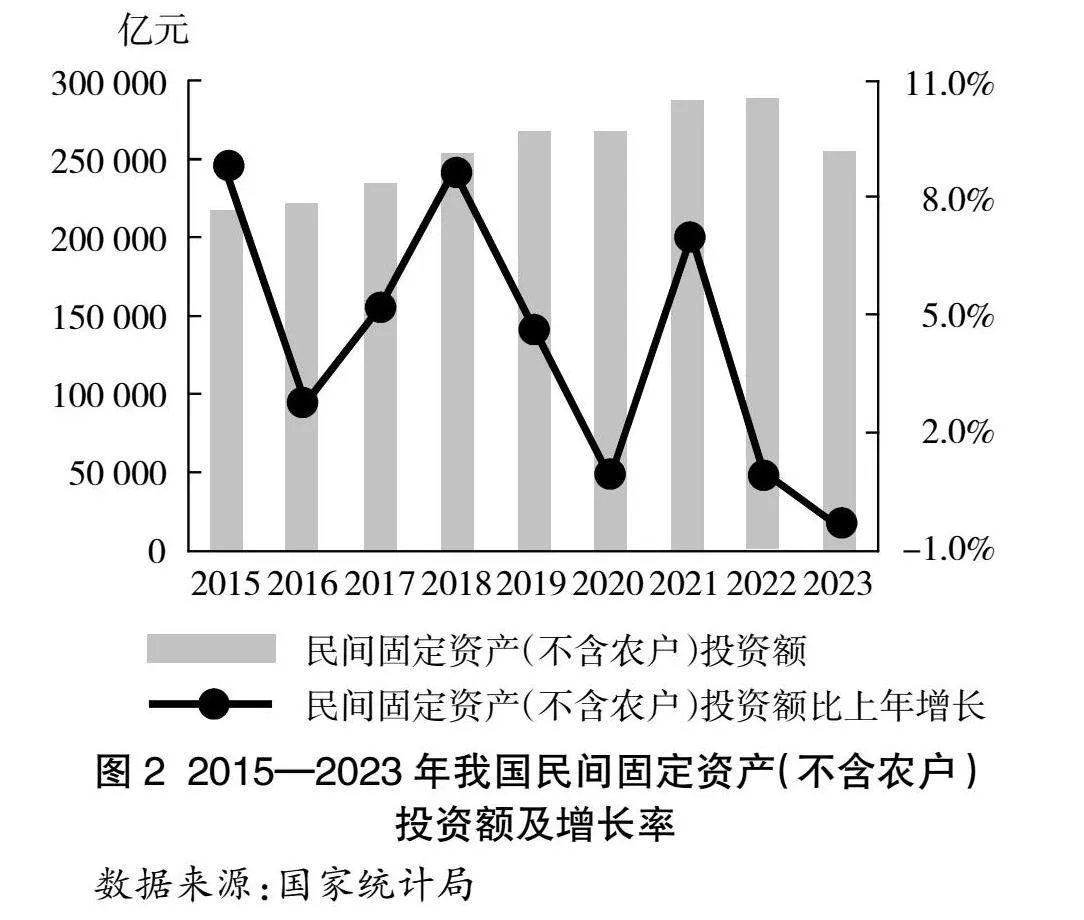

數字產業發展“百舸爭流”,歸根結底要靠數字人才“千帆競發”。數字經濟時代,人才儲備更具戰略意義。《2023全球數字科技發展研究報告》對全球數字人才流動情況展開分析,發現美國人工智能人才數量最多,其次是我國,但與美國相比尚有一定差距[8]。由此可見,我國高端人才儲備不足,這不利于新質生產力發展,同時也是我國迎接新一輪科技革命發展機遇的阻礙之一(見圖1)。

從頂尖科研院所來看,人工智能核心層全球100的排名機構中,美國占據55所并且高校實力強勁。我國以14所排名第二,德國和英國分列第三和第四位(見圖1)。我國在人工智能領域高校數量與質量上與美國差距較大。與此同時,高校作為我國人才“蓄水池”,其傳統人才培養模式正嚴重限制戰略性新興產業競爭力和發展潛力。

(四)民間資本投資活力不足

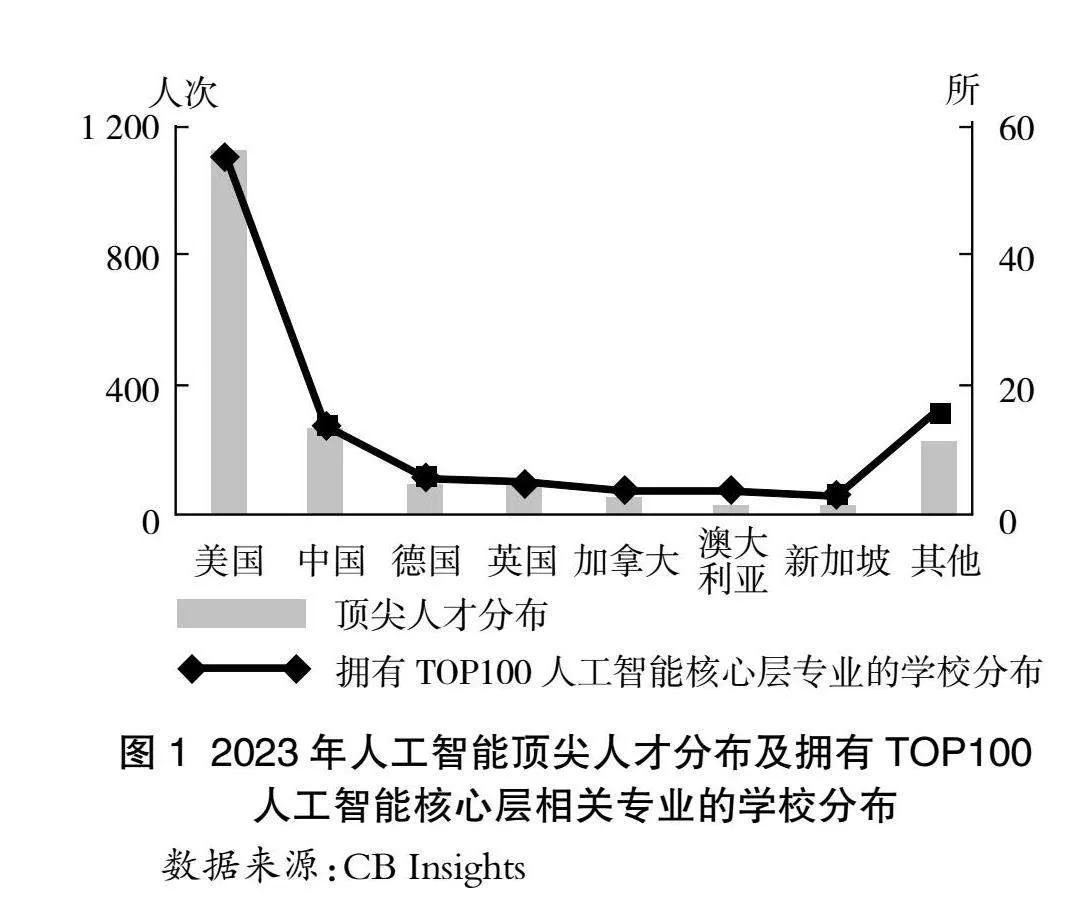

民營經濟作為我國經濟制度的內在要素,是國民經濟的活力所在。而民間投資作為民營經濟的重要組成部分,能夠將更多基金集中到發展新質生產力亟須的方向和領域。從我國民間固定資產(不含農戶)投資額來看,近幾年民間固定資產(不含農戶)投資增長率一直處于低位徘徊的態勢,2023年首次呈現負增長(見圖2)。

由此可見,當前我國民間資本投資行為比較謹慎且投資不足。在未來新興產業轉型發展的過程中,一旦民間投資活力釋放不足,高端產業發展與傳統產業升級的壓力將不容忽視。

三、向數字化轉型的新質生產力發展路徑

新質生產力是不同于傳統經濟增長方式和發展路徑的先進生產力質態。加快發展新質生產力,就要在加強對相關理論學習理解基礎上,堅持人才至上、科技自立自強、問題導向,以數字化轉型發展為主線,從勞動者、生產資料、勞動對象及其優化組合等維度加快變革,逐步勾勒出新質生產力不斷涌現的行動“路線圖”。

(一) 用好數字“資源”,助推生產力躍遷

《“十四五”規劃綱要》指出,要“以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革”[9]。數字化轉型為傳統產業升級提供了全新思路,能夠充分釋放其內在動力。

強化數字化轉型賦能技術創新的深度應用。運用5G、云計算、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術構建數字技術平臺,建設敏捷高效的數據中心和內網,優化數據中心布局,強化數據的安全性和完整性,促進數據合規高效流通使用。聚焦傳統產業高質量發展的中長期路線圖,針對行業需求和特點,開展戰略性通用技術攻關,打開核心技術研發的突破口,依靠數字化生產模式,放大資源循環利用的價值,探索形成綠色產業創新發展與數字能源高效利用相匹配的自主創新發展模式。

發揮“數據”要素的跨時空性與共享性,培育數據驅動下的新業態和新模式。通過節點布局的方式,實現數據中心、云平臺、網絡之間的協同聯動,提高資源利用率,同時加強對基礎網絡、數據中心和應用的一體化安全保障,提高大數據安全可靠水平。為實現傳統產業高端化、信息化、一體化,產業技術創新水平較高的企業要起帶頭作用,開展數據協作與共享,實現數字化轉型的跨界合作和共贏發展。

(二)以科技創新為主導,引領戰略性新興產業發展

培育原創性創新。積極抓住新技術革命的機遇,增強政府“從0到1”創新性技術投入,加快人工智能、物聯網、工業互聯網等信息基礎設施建設[10],著力開發大數據、云計算、區塊鏈等前沿技術,將互聯網、大數據、云計算等信息技術應用于產品和裝備的研發、生產、銷售等各個環節之中,建立健全互聯網產業體系。全面推進各行業各領域集體合作、集智攻關開展基礎研究和應用研究,涌現更多原創性、顛覆性、實用性科技成果,減少對美國及其他國家的技術依存度,爭取在國際競爭中取得話語權和主動權。

筑牢產業鏈與供應鏈安全。在堅持守正創新原則基礎上,鼓勵對外開放把先進技術“引進來”,聚焦自力更生把核心技術“立起來”。堅持開放創新與科技自立自強相結合,積極學習和借鑒發達國家的先進經驗,集中優質資源合力攻關,著力提升自主創新實力;支持科技企業在全球產業鏈中的布局,特別培育“專精特新”企業,并深耕產業鏈具體環節。同時,發揮我國超大規模市場優勢,為新產品、新技術、新業態迭代提供應用場景,提高產業鏈的穩定性。

以科技成果轉化為抓手,讓更多科技創新迸發涌流。一方面,要強化需求導向。在開展科技創新時進行充分的市場調研,摒棄“為創新而創新”的形式主義作風,瞄準經濟市場需求,在政府把握創新方向的基礎上,引導企業結合自身實際開展行之有效的創新實踐[11]。另一方面,要建立并逐步完善科技創新與戰略性新興產業對接的發展模式,加強科技成果宣傳和推廣,主動開拓市場,促進科技成果走出象牙塔,真正用功于我國的科技創造。

(三)“新質”與“舊質”互動,推動多重產業共同發展

新質生產力在提高新興產業發展速度方面展現了其深遠的影響力。但從戰略性新興產業產值與其在GDP總量占比來看,“舊質”生產力仍然是我國經濟發展的基本盤。只有“先立后破”,才能防止“邯鄲學步,失其故行”,實現二者的高質量轉化與發展。國家在創新驅動發展過程中扮演著關鍵角色,通過創新政策的引導,激發技術創新主體的活力,為企業和個人在知識產權保護和價值實現上提供支持,從而促進創新的持續性。優化政策實施,促進更多科技、人才、數據等優質要素融入實體經濟,發揮“數實融合”在構建現代化產業體系中的重要作用[12]。

以新發展理念為引導,充分發揮傳統生產力體系中名牌企業的優勢地位,率先引入新質生產力要素,進行企業設備更新換代,以此帶動全社會企業升級改造與消費品更新換代。同時,充分發揮社會主義市場經濟的制度優勢,通過政府引導市場發展,打好政策組合拳,推動先進產能比重持續提升,高品質產品更多進入居民生活,實現舊質生產力體系的改造與創新,化解社會對舊質生產力的路徑依賴。對于發展新質生產力而言,短期內應當以防為主,要在包容審慎原則下推進數字經濟等新樣態發展,注重用新技術來解決老問題;未來應當攻防兼備,下好數字中國“先手棋”,加強包括數字政府、數字社會、數字生態等在內的全域建設。例如,在做好防護基礎上拓展算力網絡等新業態分布,實現數字空間里的產業協作和產業鏈上下游合作,更好地推動數字經濟高質量發展和高水平安全良性互動。

多重產業共同發展,需要構建以實體經濟為核心的多元化產業體系,進而優化產業結構,引導稀缺資源向高技術產業集中。轉型傳統產業并提升對戰略性新興產業的培育,以促進傳統優勢產業通過數字化、信息化、智能化改造向智能制造轉型。加快形成優勢互補的區域產業鏈布局,從地方治理責任制、考核評價體系、人才供需等方面出發,引導西部欠發達地區借鑒學習我國發達地區的先進技術,培育壯大具有帶動作用的龍頭企業與民營企業集團,建立創新聯盟,形成擁有核心競爭力的企業集群或產業集群,為技術創新與產業模式轉變提供重要推動力。

(四)“引進”“留住”和“用好”人才

以更加開放、更加便利的人才引進政策,爭取在全球人才競爭中的主動權。聚焦新興科技領域緊缺的各類人才,構建起系統化的人才引進機制。在薪酬獎勵制度方面,提高科技獎勵金額,完善對高水平人才引進工作杰出成果的激勵措施;在配套政策方面,要切實解決高層次人才的“后顧之憂”,特別是在海外人才的家屬工作、教育、醫療等問題上實行專項政策,推動高層次人才聚集。在人才引進過程中,充分適應數字化轉型機遇,增強人才工作大數據技術應用,明確重點引才目標,實施精準引才[13]。

多主體共同發力,以精細服務留住高端人才。不斷完善和健全科學技術創新體系,為科技創新領軍人才創新工作開辟支持渠道,配置具有國際競爭力的事業發展平臺,健全人才及其團隊的社會保障,讓人才靜心做學問、搞研究;加快建立以創新價值、能力、貢獻為導向的人才評價體系,促進企業、高校與科研機構的產學研深度融合,強化企業科技創新的主體地位,突出高校與科研機構的智庫作用,使人才開發與科技創新有效匹配。

在人才培養方面,提升數字人才培養前瞻性和長期性,發揮各行業各領域各類型人才的橋梁紐帶作用,以培養創新領軍人物和優秀科技人才為目標,帶動院校創新、企業改革、產業變革,加快推進教育現代化進程。建立職普融通、產教融合、科教融匯的功能型平臺和機制,健全人才培養使用、繼續教育、再就業和創新創業互通渠道,大力消除身份歧視、學歷歧視和性別歧視,堅持不唯名、只唯實,優化人才發展生態,讓人才脫穎而出。

總之,新質生產力是經濟發展的新起點、新動能,其規模和速度取決于當下,決定著未來。在數字化轉型驅動下,發展新質生產力要以科技自立自強突破現實之困,立足產業優勢,吸引人才、留住人才,堅持頂層設計與發展需求相結合,將部署變為藍圖,搶得發展先機。實現戰略性新興產業核心競爭力全面提升、加速崛起,形成更高水平的新質生產力。

參考文獻:

[1] 牛建國,張世賢.數字生產方式“出場”與中國式現代化理論和實踐創新的回應[J].改革與戰略,2023(6):36-50.

[2] 一線調研:支付服務優化 便利性提升[EB/OL].(2024-04-08)[2024-05-01].https://www.gov.cn/yaowen/liebi

ao/202404/content_6944697.htm.

[3] 我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5 000億元[EB/OL].(2023-07-07)[2024-05-01].https://www.gov.cn/

yaowen/liebiao/202307/content_6890391.htm.

[4] 工信部:我國累計建成5G基站337.7萬個[EB/OL].(2024-02-18)[2024-05-01].https://baijiahao.baidu.com/

s?id=1791201196788545155&wfr=spider&for=pc.

[5] 中央網絡安全和信息化委員會印發《提升全民數字素養與技能行動綱要》[EB/OL].(2021-11-05)[2024-05-

01].https://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867754305.htm?eqid=86114d350000b3b300000006644b49f0.

[6] 最高法發布知識產權法庭年度報告(2022)[EB/OL].(2023-03-31)[2024-05-01].http://paper.people.com.cn/

rmrb/html/2023-03/31/nw.D110000renmrb_20230331_3-11.htm.

[7] 董青嶺.警惕數字時代的西方話語霸權[J].人民論壇,2021(29):28-32.

[8] 2023全球數字科技發展研究報告PART 2:科技人才儲備實力[EB/OL].(2023-04-08)[2024-05-01].https://

roll.sohu.com/a/664451865_121101099.

[9] 以數字化轉型,驅動生產方式、生活方式和治理方式變革[EB/OL].(2022-08-19)[2024-05-01].https://www.

sohu.com/a/578104123_121432699.

[10] 張夏恒.數字經濟加速新質生產力生成的內在邏輯與實現路徑[J].西南大學學報(社會科學版),2024(2):1-15.

[11] 房志敏.新質生產力與綠色經濟:內在契合與實踐結合[J].中國礦業大學學報(社會科學版),2024(2):1-11.

[12] 郭棟,尤帥,劉云.數字化改革賦能新質生產力:理論內涵、動力機制、關鍵主體及提升路徑[J].社會科學家,2024(4):1-7.

[13] 石建勛,徐玲.加快形成新質生產力的重大戰略意義及實現路徑研究[J].財經問題研究,2024(1):3-12.

New Quality Productivity for Digital Transformation: Problems and Solutions

Lin Jianhua, Zhang Qian

(College of Marxism, Liaoning Normal University, Dalian Liaoning 116081)

Abstract:Accelerating the development of new quality productivity is a major strategic decision made by the CPC Central Committee in considering both domestic and international situations. As an inevitable trend of the in-depth development of a new round of scientific and technological revolution and industrial transformation, digital transformation can promote the transition from traditional productivity to new quality productivity and add strong momentum to the development of new quality productivity. Under the current strategic requirements of comprehensive digital transformation, the new quality productivity will inevitably face realistic challenges such as weak foundation of technological innovation, insufficient momentum of institutional mechanisms, insufficient reserve of high-end scientific and technological talents. To this end, it is necessary to clarify the difficulties of reality, accelerate the path analysis of the formation of new quality productivity, continue to improve the innovation capacity of key core technologies, get rid of the shackling of traditional productivity, promote the two-way empowerment of digital transformation and new quality productivity and provide strong support for the construction of digital power.

Key words:digital transformation; new quality productivity; scientific and technological innovation