風險溝通悖論視域下風險治理“共同體”網絡的構建

摘 要:風險溝通悖論的形成機制十分復雜,由多種內外約束因素在心理機制的基礎上耦合而成。風險事件的緊急性與不確定性并存,復雜性與多變性交織,政府的“封閉傾向”與專家的“欠缺模型”仍然占據主導地位,公眾主體的異質性特點制約著公眾參與的有序性。為此,有必要基于風險溝通的困境根源回歸風險溝通悖論視域,重新勾勒和界定多元主體的權利與義務,在達成共識的基礎上促進多元主體協同合作,培養以實現集體行動為目標的風險治理“共同體”網絡。

關鍵詞:風險溝通悖論;內外約束機制;風險治理;“共同體”網絡

中圖分類號:D630 文獻標識碼:A 文章編號:1674-5450(2024)05-0052-08

隨著技術快速發展與社會轉型的推進,各類社會風險事件頻繁涌現,風險及其治理成為現代社會不可回避的主題。風險溝通作為一種適應風險社會需求而發展起來的治理工具,已經成為個體、群體乃至多元社會主體有效應對各種風險的重要方式,同時也是推動秩序建設和社會和諧的有效策略[1]。風險溝通涵蓋不同利益相關者之間關于風險的本質特征、重要程度及管控措施等方面信息的共享和互動交流。但是,在現實中風險溝通并未實現理想的高效狀態,存在著信息傳遞單向性、溝通模式消極被動與缺乏平等對話等問題。此類問題會在公眾自身風險感知的基礎上產生心理放大效應,這種放大是對原有風險的新一輪內部疊加,形成以點概面或以偏概全的主觀印象,加劇公眾對風險的主觀判斷和評估強度,最終導致風險的再生產現象,形成了所謂的“風險溝通悖論效應”。

一、問題的提出

風險事件是客觀存在的,但并不一定存在“真實的”或“客觀的”風險感受。參照貝克(Beck)的風險競技場理論,風險生產的本質是一種定義關系,每個人都可以依據自己所擁有的知識對風險賦予不同的理解和解釋[2]。“知識”的差異性導致了對風險本質屬性的不同解讀,兩大主流學術流派對此一直存在爭議。一是制度主義學派,代表性人物如貝克和吉登(Giddens)等,他們堅持風險是一種客觀實在,“科學知識”是他們的風險認知基礎,而公眾對于風險的質疑與抵制常常會被定義為“無知”而引起的風險認知偏差[3]。制度主義的信奉者通常是政府、環評機構及運營方。二是文化主義學派,他們主張風險的強弱取決于人們對于風險事件潛在危害的認知、理解和想象,是一種“作為文化的風險”。社會風險從根本上說是現實存在的,一旦嵌入社會結構,便呈現出建構的特點。鑒于現代社會環境快速變遷的特性,綜合考慮制度主義和文化主義兩種視角,有助于我們更全面、準確地理解社會風險的本質。鑒于此,本研究從梳理風險溝通悖論效應的形成機制入手,探尋風險溝通的現狀及困境的根源,將造成風險溝通悖論效應的約束機制與心理反應機制耦合起來,對各利益相關主體的風險溝通合作態度及協同合作能力進行系統分析,探討風險溝通重塑問題,以提升抵御風險溝通悖論效應的有效性和系統性,同時嘗試構建新階段公共治理視角下的風險溝通網絡協同框架,促進多主體協同合作,以培養風險治理的合作群體。

二、風險溝通悖論形成的內外約束機制

風險溝通悖論的形成十分復雜,是由多種因素疊加推進的。

(一)風險信息的“不確定性”與“知識依賴性”的矛盾

在風險溝通中,對風險的解釋具有“知識依賴性”。一方面,由于風險自身的災難性、不確定性、復雜性和隱蔽性特點,我們不得不依賴專家的專業知識及新聞媒體的報道、解釋、傳播和生動化呈現手段,使潛在性風險變得可預測或可識別;另一方面,正如貝克所提出的,風險社會只能從“它同時也是知識、媒體與科學的社會”這個前提來認知[3]。由于科學知識和技術在社會生產中具有核心地位,使得能夠熟練掌握這些知識的主體在很大程度上擁有定義風險的主導權,從而削弱了普通民眾對風險的直觀感知能力。與此同時,由于風險管理的高度專業化,風險相關的專業知識被視為只有經過專門教育和培訓的科技專家才能掌握,所以他們在風險管理中扮演著核心角色,而公眾則處于從屬地位,傾向于被動接受和遵循專家的意見。然而,“風險的不確定性”已成為現代社會的一大特征,對專家的理性與權威提出了挑戰。公眾對專家甚至媒體的各類質疑和批評頻出,恰好反映了風險的“不確定性”特質與風險認知的“知識依賴性”之間的沖突[4]。這種沖突引發的恐慌并非源自生理層面,而是由于公眾在面對風險時喪失了自主判斷能力,即作為公眾的我們難以分辨何為危險、何為安全,大家仿佛盲目跟隨著相互矛盾的專家意見和公共機構的指導。此外,現代社會呈現出兩種矛盾并存的發展趨勢,即知識與信息的快速拓展與廣泛傳播,既在一定程度上消除了傳統的“不確定性”,卻又在快速催生出新的“不確定性”。風險溝通正是在這種“不確定性”與“知識依賴性”的交織糾結中持續展開[5]。

(二)政府主體的“功能失靈”困境

政府的“功能失靈”體現在“封閉傾向”。一是政府對公眾參與溝通的實質性封閉。在風險溝通過程中,包括政府在內的風險責任主體手握話語傳遞和風險溝通渠道的開關,其為了避免公眾等利益相關者“在場”而帶來困擾,限制利益公眾的話語表達機會。二是政府對專家參與溝通的主導性封閉。政府官員遵循行政邏輯,而專家學者依據專業邏輯行事,二者雖不處于截然對立狀態,但也并未達成完全的平等與一致[6]。很多時候,行政邏輯容易主導專業邏輯,使科學問題行政化。為找到解決風險問題的有效途徑,必須準確認識行政邏輯的不足之處,并對其進行矯正。三是風險溝通過程中決策的封閉。當前政策制訂流程顯示,風險議題的設定、風險信息的公布、風險評估方法及評估方式的選擇等環節,大多還是在公共行政機構內部閉門進行,對外界公眾的開放度尚顯不足。盡管已經有一些事前的“聽證會”“政策社會穩定風險評估”等舉措,但從整體上看政策制定依然呈現出“閉環”形態。

(三)專家知識往往預設一套強加于公眾知識的“欠缺模型”

專家知識體系通常建立在一個假設公眾知識存在“欠缺”的模型上。即使現今許多風險溝通嘗試納入公眾參與,但“欠缺模型”的框架仍然在很大程度上左右著風險溝通模式。在專家掌控定義風險權力的同時,他們的專業知識處于社會知識生產鏈的最頂端,知識從專家單向流向公眾,并且專家還是風險決策的重要主體之一。在這種以專家為核心的管理模式中,專家的任務主要是運用科學手段對風險的性質、發生概率及可能帶來的損失進行量化評估,一旦得出數據或結論,專家的角色似乎就告一段落。

(四)泛媒體化信息開放的“關聯風險”

媒體天然具有“放大”潛能,媒體之“社會風險放大效應”理論即為最明顯的例證。相較于傳統媒體,新媒體技術在重構文化生態的同時,對風險的社會放大效應更加顯著。一方面,新媒體技術與風險擴散之間具有技術協同效應,新媒體技術加速風險擴散速度、擴大風險覆蓋范圍、降低社會的風險承受能力、誘發和增加風險的不確定性,從而大幅提升風險發生的可能性和嚴重程度;另一方面,新媒體技術催生新的文化模式,進一步增強風險情境中的信息傳播機理和社會反饋機制,導致風險在某種程度上非理性加劇,由此產生的新風險還會蔓延出更多社會問題[7]。尤其是一些易觸動社會敏感神經、事關廣大公眾切身利益的風險事件,因其符合媒體新聞價值判定,往往會激發媒體追求轟動效應的心理,其中包括部分媒體出于吸引關注的目的,可能發布一些真偽難辨或具有一定煽動性的信息。這種做法極易誤導部分公眾,煽動公眾情緒,短時間內將公眾引向偏激立場,且這種偏激通常以負面情緒為主。由于網絡信息傳播的便捷性,這種負面情緒容易通過社交網絡迅速感染其他用戶,在社會上引發一系列對應的震蕩效應,進一步加大風險治理難度。于是,媒體的風險報道,經受眾的“風險想象”,使溝通背離了原初的構想[8]。

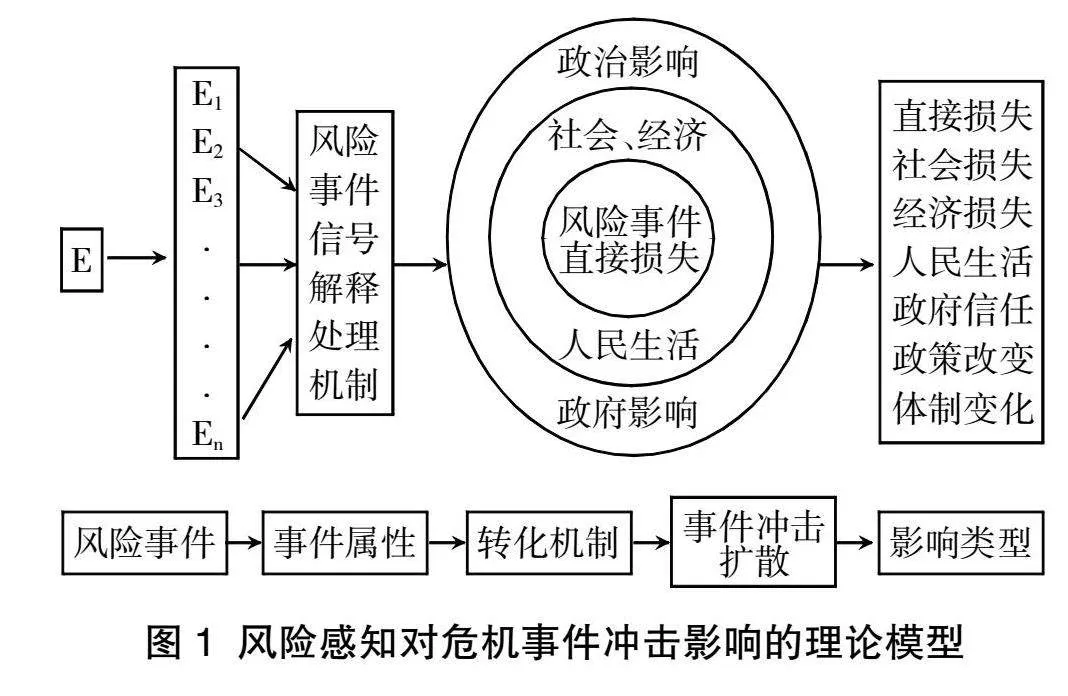

三、風險感知的心理機制是內外約束因素的耦合節點

風險感知的心理機制被看作是風險溝通的內外部約束機制的耦合節點。個體對于風險溝通具有更加直觀的感受,但這種感知受到了所在制度文化背景的放大效應的影響,使人們意識到包括經濟利益風險、人身安全風險、公正公平風險在內的多種風險形式,并因此滋生不信任、被排斥的情感及焦慮、憤怒等消極情緒。基于危機擴散的機理和現有學術研究成果,可以構建反映風險感知對危機事件沖擊影響的理論模型,如圖1所示。

隨著心理學領域雙重加工理論的發展,風險管理研究者日益重視將“認知”與“情感”雙維度因素整合,進行風險評估工作。這意味著公眾在對待風險時,不僅在進行理智的“思考”,也在進行感性的“感知”,由此區分出認知型風險感知和情感型風險感知兩類不同表現。

認知型風險感知是一種需要較多認知投入、進程相對較慢、審慎細致、系統有序的信息分析模式。相比之下,情感型風險感知消耗的認知資源較少,它更傾向于快速直覺、并行處理、自然引導的信息處理手段。

基于多樣化的認知模式,利益相關公眾與責任主體在對風險的理解和認識上存在顯著的不對稱性。責任主體憑借“科學知識”形成的認知結構,傾向于理性地評估風險,強調風險的可控性和技術的可靠性,以期獲得公眾對風險接納的認可。相反,利益公眾則是基于“常民知識”去認知風險,對風險可能帶來的負面影響極度警覺,通常會積極要求政府確保風險的“絕對安全性”。由于這兩類風險認知模式固有的對立性,風險溝通過程往往陷入“自說自話”的困境,甚至可能導致責任主體指責利益公眾的“無知”或“無端抗議”[9]。在這種不對稱的溝通情景下,利益公眾易受情緒驅使,產生應激反應和非理性憤怒,進而加劇沖突的發生頻率和強度。

根據情感型風險感知理論,公眾的情感來源于某種刺激反應。一旦風險事件發生,公眾通常依賴于直覺性的啟發式認知系統來初步判斷風險,此時由風險事件引發的情感狀態將在這一判斷過程中起主導作用,表現出憤怒、焦慮或恐懼等情緒,進而導致風險感知“個體放大”。如果發生溝通渠道堵塞、責任主體隱匿相關信息或拖延風險事件處理進程,以及與風險密切相關的公眾缺少決策權及媒體轟炸等社會、制度和文化因素,公眾還會在他人判斷的基礎上進行“解讀”和“聯想”,產生“錨定效應”,導致個體決策偏差,進一步加大社會風險管理難度,風險發生“社會放大”。研究表明,具有正向情緒的公眾對風險溝通效果評價的滿意度是負向情緒(主要表現為恐懼、焦慮、緊張和憤怒)公眾的1.369倍[9]。

四、回歸與重構:構建風險治理的“共同體”網絡

只有對風險挑戰有共同理解,風險主體才能一起有效地應對風險。針對那些復雜且充滿不確定性的低效或無效風險溝通問題,傳統的治理模式已顯得力不從心。因此,亟待建構一個囊括多方利益相關者的“共同體”網絡治理體系。如同貝塔·朗菲所闡述的觀念,隨著現代社會和技術的復雜化程度加深,采用整體論或系統論方法,以及跨學科和普適性的解決方案成為不可或缺的要素[10]2-10。

(一)多元主體在“共同體”網絡中的行為邊界

1.公眾的有效參與

公眾參與,泛指在實際活動中,普通民眾作為主體參與、推動社會決策和活動實施的行動。在風險溝通的深層價值訴求中,倡導將公眾視為合作方,始終堅持信息分享、信息透明、公正公平及真誠溝通的原則,通過平等、自由且開放的對話,增進各方對風險問題的共識和信任。風險溝通本質上是關于安全與利益博弈的一種決策與行動,公眾有權參與那些與其生命、財產密切相關的風險決策。公共治理模式倡導積極的公民精神,鼓勵公民參與,要求多元社會主體共同承擔責任以實現社會的協同共治[11]。國際學術界有觀點認為,公眾在風險溝通中扮演著至關重要的角色,主張通過民主化手段解決與風險相關的議題。公眾擁有知情權、參與權、表達權和監督權,所有公眾都應該積極投身到風險溝通進程中,參與者之間有必要交換各自的主觀認知元素,如價值觀、知識、信念和情感體驗等[12]。

2.政府的合法與有效性主導

政府職責的清晰劃分、專家權威的確立及決策科學的完善是實現風險管理專業化的重要前提。隨著現代民族國家的成長與發展,國家承擔起了保護國民不受各種風險威脅的重任,因此,各國紛紛建立起涵蓋醫療衛生、環境保護、公共安全等多個領域的部門,來應對健康、環境、安全等方面的挑戰。

審視政府的職能履行方式,傳統的公共行政手段長期在風險溝通中占據主導位置,而更具包容性和多元參與性的公共治理模式在風險溝通中的應用相對有限。為此,在“服務型政府”理念的指導下,政府部門有必要改進在風險溝通方面的執行方式,構建一種更能適應高科技社會復雜風險狀況的“吸納型”風險溝通管理模式。這種“吸納型”風險溝通著重關注在重構風險溝通體系時,政府應保持開放和接納的姿態,鼓勵包括公眾在內的多元主體積極參與到風險溝通對話之中,而不是維持封閉架構,無形中排除公眾等主體在溝通過程中的介入。在實現包容性溝通的過程中,政府應注重提升風險溝通的透明度和靈活性[13]。透明度旨在打破風險溝通中的信息壁壘,確保決策、執行等全流程公開透明;靈活性則要求政府在面對具體情況變化時,靈活調整風險溝通治理策略,避免機械地沿用固定不變的管理模式。

3.專家的“誠實代理人”使命

作為風險信息源之一的專家,承載著信息發布的公正、權威的使命,影響著公眾作為風險信息接收者對政府的政策、法律制度等治理措施的評價,進而影響風險溝通的效果。獲得了參與機會的外行公眾何以能夠跨越專業門檻實質性地參與所謂的專業之爭,是現代社會中公眾參與風險溝通面臨的現實障礙。因此,專家的專業性(專業能力)和中立性(利益無涉)等因素對于公眾對專家系統的信任而言是至關重要的。在探討風險溝通的有效性時,有效的風險溝通并不著重于讓非專業人士完全理解專業知識,而是在于構建和維系公眾對于專家體系的信任。當公眾能夠信任專家作為“誠實代理人”時,即使公眾不具備專業知識,也能通過專家見解跨越專業知識的壁壘,對涉及切身利益的問題做出判斷,并基于這些判斷進行實質性的風險信息交流,從而積極參與到相關風險決策過程中。

4.媒體的“建設性”話語框架

對于突發風險事件的報道,媒體可以借鑒積極心理學的進展理念,采用“建設性”新聞報道策略,構筑有利于公共對話的建設性話語框架,向公眾傳達正面、積極的態度和建設性立場,有助于在積極的社會敘事中塑造與引導公眾心理與情緒。按照恩特曼的研究理論,話語框架主要包括界定問題、因果解釋、道德評價、處理建議等四個方面[14]。媒體在言語表達和修辭中,應該主動融入積極的情緒情感、群體利益及社會和諧主要相關因素,既要提高重大突發風險事件處置保障能力,又要著眼制度的改革和完善、心態的成長進步及長期的健康發展趨勢[15]。在面對突發事件時,媒體對風險的界定、建構或形塑、呈現方式,在某種程度上培育或塑造了一個社會對風險文化的認知形態、評估及應對方式。在新聞報道上,媒體應避免使用模糊不清、前后矛盾或模棱兩可、易導致輿論混亂的表達方式,同時在信息源頭上杜絕虛假信息的產生,從而在整體與個體、宏觀與微觀、結構與行動、事實與價值等多個維度中,兼顧公共精神與公共利益,尋求個人價值共識和社會價值共識的均衡協調[15]。

(二)在共識基礎上達成“共同體”網絡的集體行動

無論是風險溝通發展的階段差異,還是風險溝通的各種分類,實踐中所有風險溝通工作的終極目的都是相同的,即通過多元主體互動過程,以構建多元主體P9ClDQqb8gDvIFg6vCkeDKayqM6xduQSq8terqT6i6A=共識和價值認同、達成集體行動為目標。通過前述對風險溝通悖論形成機制的論述,我們發現風險溝通悖論的實質是多元主體間缺乏共識,導致集體行動難以形成。奧爾森認為,共識是集體行動的前提[16]3-6。共識是在一個社會中,大多數成員對某個問題或觀點達成一致的共同認同和共同行動的情況。風險事件中技術的不確定性及專業知識門檻,會造成不同群體在風險感知中的差異。所以,推動風險信息在專家、風險管理機構、利益集團和公眾之間的有效流動至關重要,而達成共識則是決定這一信息交流能否促成良性對話的關鍵因素。

1.對風險狀態達成共識

有效的風險溝通是在各個利益主體風險信息對等的基礎上開展的。由于現代風險的高度不確定性、不可預測性、時間滯后性、發生的突發性和超常規性,超出專家認知的范圍,導致專家也可能發布錯誤的風險信息。風險溝通的核心過程就是從缺乏共識到形成共識,首要任務是在公眾、專家、投資者、建設者和管理機構等多方利益相關者之間,就風險的程度、級別、可控性及防控措施等方面形成共識。

2.對利益協調達成共識

風險治理是多元主體間利益的較量,目標是通過有效的風險溝通實現各主體間的利益平衡,將原本可能的零和博弈轉變為共贏的正和博弈[17]。在風險事件的處理過程中,公眾的利益必須被置于優先地位,公眾對生命安全和經濟利益的關注遠超過風險數據的準確性。那些缺乏對公眾利益的關注和情感關懷的風險溝通,其效果必然有限。

3.對行動方案達成共識

風險溝通對于風險治理效果具有直接影響,其目的在于讓利益相關者共同參與到風險決策中,共同決定如何治理風險,這一過程的關鍵在于多主體通過高效的對話、競爭、妥協與合作等機制由分歧到達成共識,最后采取集體行動,形成集體決策結果。SPICE模型是對行動方案達成共識的一種有效方法,是一種用于幫助達成行動方案共識的有效工具,可用于指導突發事件背景下的風險溝通。具體來說,在面對突發事件進行風險溝通時不能脫離風險事件的背景(Setting),要從全方位的視角進行溝通(Perspective),關注各方的利益所在(Phenom-

enon of Interest),對不同主體的利益訴求進行有效比較以便于公平的分配,各主體間要有效合作(Comparison),進行有效的風險評估進而實現風險溝通的科學性和持續性(Effectiveness)[18]。應用SPICE模型時,需要超越單一問題解決框架,不能僅僅關注經濟效益的經濟框架、聚焦于健康影響的健康框架、關注責任歸屬的歸因框架、依據公眾心理和行為差異的認知框架等,而應在將各種框架進行策略性融合的基礎上,提出風險評估及行動方案框架,精確地告知風險的危害程度與風險治理的策略。

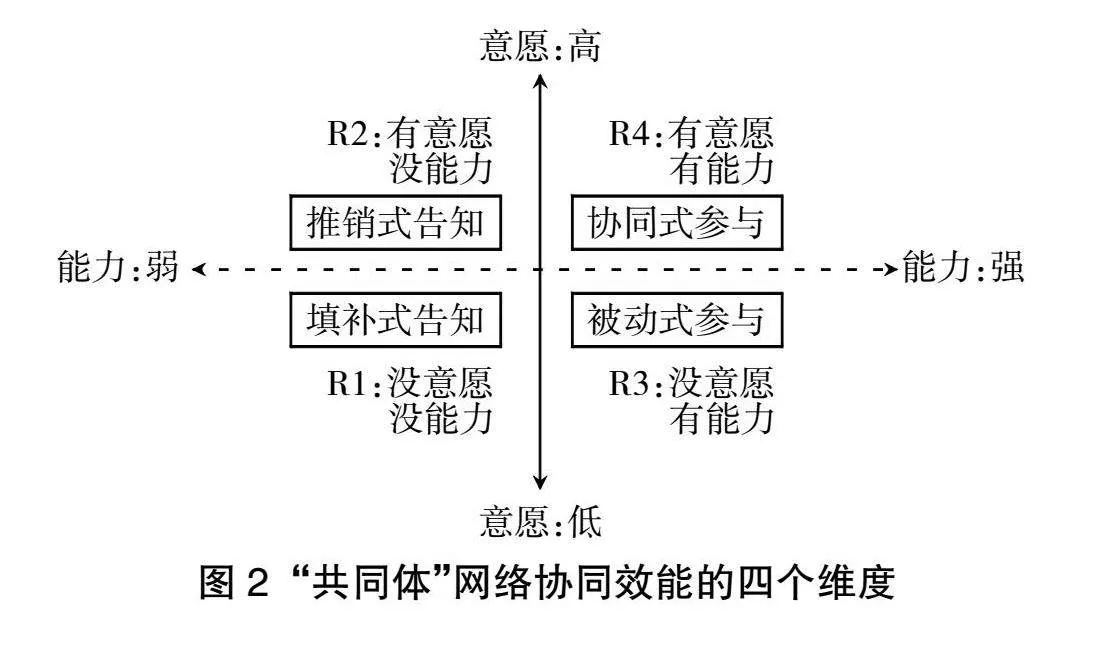

(三)提高“共同體”網絡的合作意愿和合作能力

“共同體”網絡是多元主體之間關于風險信息的提供與接受、對風險問題的辨認與評價,以及建議和意見交換的共同參與、共同建設、共同治理網絡。其協同效能受到兩個因素的影響,即合作意愿與合作能力。“共同體”網絡的協同效能=合作意愿×合作能力。

其一,主體的協作意愿是成功合作的關鍵因素。這一意愿可以從三個層面理解:一是對協作內容的興趣程度。通常來說,對某項合作內容越感興趣,協作的效果和質量就越好。二是合作風格,它反映了主體對于不同類型合作方式的看法和態度,對合作進程與合作能否日益深入會產生影響。三是合作支持,包括尊重支持、實物或工具支持、情感支持、信息支持、評價支持等,均對合作效果產生積極作用[17]。在風險溝通的情境下,冷漠、拒絕權力分享、資源匱乏或悲觀看待風險的態度不利于風險溝通的成功進行。

其二,主體的協作能力也是決定合作成功與否的重要組成部分。盡管這一能力的具體構成具有一定的隨機性和逐步積累性,但它大致涵蓋了主體識別和管理合作伙伴的能力、培養互動交流的能力、提升整合與利用資源的能力、學習并掌握技能與知識的能力及適應風險變化的能力。一個擁有較高協作能力的主體,能顯著提升網絡治理結構的協作效率。一方面,此類主體往往具有扎實的專業素養,能夠更好地建立和維護高質量的合作伙伴關系;另一方面,隨著時間的推移,高度協作的主體通過與其他主體的頻繁互動,易于達成高度互信機制和共識,善于自覺進行信息互換和化解沖突;更有可能制定協同創新與合作的目標和計劃,找到突破性的解決方案,從而推動合作目標的實現。

以合作能力為橫坐標,以合作意愿為縱坐標,形成“共同體”網絡協同效能的四個維度,如圖2所示。

四個維度分別具有如下特征:

R1維度:沒意愿,沒能力。這時的風險溝通是“填補式告知”,呈現出“形式化”“碎片化”“表演化”效果。

R2維度:有意愿,沒能力。這時的風險溝通是“推銷式告知”,呈現出“單向化”效果。

R3維度:沒意愿,有能力。這時的風險溝通是“被動式參與”,呈現出“單向傳播”效果。

R4維度:有意愿,有能力。這時的風險溝通是“協同式參與”,呈現出“雙向互動”效果。

當前,負責風險溝通的主體在合作積極性方面普遍存在消極和懈怠的現象。從政府層面觀察,其風險溝通活動通常以被動方式進行,溝通誠意不足、責任意識欠缺、應對輿情不積極等現象屢見不鮮,這反映出政府被動“回應式”風險管理的弊端;科技專家在風險溝通時,通常是以科學理性的姿態參與,傾向基于實證的科學風險評估來構建主流的風險討論,并認為公眾對于風險的認知缺乏科學性[19];企業則主要從經濟利益的角度出發進行風險溝通;從媒體的角度觀察,其往往通過單向的信息傳播渠道來傳遞風險信息。上述主體的消極和懈怠行為導致公眾并未真正融入風險溝通全過程,每當重大事件觸動了各方利益和情感,公眾會短暫地活躍起來,猶如被熱點事件激起的泡沫,但隨著事件熱度減退,公眾的關注度也隨之下降,回歸到對風險信息接收和參與的消極、遲滯狀態,表現出一種被動的風險溝通模式[20]。

(四)保障公眾充分參與風險溝通全程

一個健全的公眾參與體系至少應包含三個基本要素。首先,政府需要具備尊重民意的品質,唯有持續接受公眾監督的政府才可能真正做到尊重和傾聽大眾的聲音。其次,政府信息的公開透明是必不可少的,缺乏透明度的公眾參與只會流于表面,不僅缺乏實質意義,而且無法發揮實質性作用。最后,一個成熟的公民社會是構建有效公眾參與制度的理想狀態,要達到這種理想狀態,需要付出不懈努力。

誠然,某些決策領域的專業壁壘仍然較高,短期內徹底轉變政府和專家主導的決策模式尚有困難。然而,風險溝通正在轉向雙向互動,公眾不再輕易接受僅由“科學界定”的風險。在有效管理風險的過程中,必須讓公眾提前參與決策過程,“他們需要更早地參與,而要想讓他們的參與有意義,必須使他們對風險知情”[21]。政府部門應該對風險溝通的法律法規政策等進行系統的規劃和編制,從制度層面保障多元主體的風險溝通能力建設。

雖然提供主體參與的機會是至關重要的一步,其為普通公眾有效參與和溝通奠定了基礎,但更為關鍵的問題在于,即便獲得參與機會,不具備專業知識的公眾如何能夠跨越專業的屏障,實質性地參與到專業風險溝通之中?我們期待專家能夠扮演“誠實代理人”的角色,公眾不斷改善風險信息素養,提高正確解讀風險信息的水平,積極參與風險決策,這才是增進風險溝通效果和公共決策民主化的重要因素。

五、結語

面對風險的不確定性與不可預見性,想要完全規避風險的發生是不切實際的,然而借助科學且行之有效的風險溝通,可以使公眾對風險形成科學的認知和冷靜的態度,從而最大限度地預防風險的發生,或在風險實際發生時減少其帶來的損害。不管采取哪種風險溝通形式,其最終目標都是借助互動交流的形式達成對風險治理的共識,并培育各主體對風險的客觀、理性認知,這是風險溝通的根本所在。隨著風險溝通實踐在深度與廣度層面上的發展,對風險溝通有效性的研究重心已經從最初的側重如何提高風險認知和接受度轉變到采取系統化的方法,將風險治理的多元主體有機地整合在一起,發揮協同效應,從而提升風險治理的水平和成效。隨著風險溝通實踐的不斷發展,公眾參與方式和互動程度是增進風險溝通效果及實現公共決策科學化、民主化的重要影響因素。通過不斷加強制度建設,風險溝通被作為民主決策的過程,能夠越來越充分地保障公眾以主體性的姿態參與到風險治理的各個環節中,不斷提升公眾參與治理的有序性、有效性。

參考文獻:

[1] 李穎.風險溝通視角下重大民生政策風險評估公眾參與研究[J].重慶理工大學學報(社會科學版),2017(5):53-58.

[2] 張海柱.風險分配與認知正義:理解鄰避沖突的新視角[J].江海學刊,2019(3):129-136.

[3] Giddens. The Consequences of Modernity Cambridge[J].UK: Polity, 1990(42): 125-162.

[4] Veikko Eranti. Revisiting NIMBY: From Conflicting Interests to Conflicting Valuations[J].The Sociological Review,2016(65): 285-301.

[5] 錢亞梅.論大眾傳媒的風險傳播責任[J].南都學壇,2014(1):88-93.

[6] 張志安,冉楨.“風險的社會放大”視角下危機事件的風險溝通研究:以新冠疫情中的政府新聞發布為例[J].新聞界,2020(6):12-14.

[7] 蔣曉麗,鄒霞.新媒體:社會風險放大的新型場域——基于技術與文化的視角[J].上海行政學院學報,2015(3):88-95.

[8] 樊凱.風險溝通視角下的社交媒體網絡輿情的治理策略[J].公關世界,2022(22):39-41.

[9] 秦德君,高琳琳.網絡社群與民間話語:一種影響公共決策的域場[J].新聞記者,2017(6):91-96.

[10] 貝塔·朗菲.一般系統論[M].秋同,袁嘉新,譯.北京:社會科學文獻出版社,1987.

[11] 賴先進.論城市公共危機協同治理能力的構建與優化[J].中共浙江省委黨校學報,2021(1):60-66.

[12] 孔祥濤,陳琛.重大決策社會穩定風險評估與應對的風險溝通模式[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2023(2):122-133.

[13] 肖夢黎,陳肇新.突發公共危機治理中的風險溝通模式:基于專家知識與民眾認知差異的視角[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2021(6):115-125.

[14] 李艷紅,陳鵬.“商業主義”統合與“專業主義”離場:數字化背景下中國新聞業轉型的話語形構及其構成作用[J].國際新聞界,2016(9):135-153.

[15] 喻國明,馬慧.關系賦權:社會資本配置的新范式——網絡重構社會連接之下的社會治理邏輯變革[J].編輯之友,2016(9):5-8.

[16] 曼瑟爾·奧爾森.集體行動的邏輯[M].陳郁,郭宇峰,李崇新,譯.上海:格致出版社,2011.

[17] 劉波,楊芮,王彬.“多元協o1Nz6eFEcKm8GTivJK8Z5/0venQ8H+sTLPNWRUAbQak=同”如何實現有效的風險溝通:態度、能力和關系質量的影響[J].公共行政評論,2019(5):133-153.

[18] 朱志萍.論突發公共衛生事件的有效風險溝通[J].上海公安學院學報,2021(4):23-31.

[19] 吳長劍.后遲滯型風險溝通及其精準治理[J].吉首大學學報(社會科學版),2019(6):99-107.

[20] 吳長劍,劉曉蘇.高科技社會我國風險溝通重塑:一個全球本地化新分析框架[J].科技進步與對策,2018(17):1-6.

[21] 華智亞.風險溝通概念、演進與原則[J].自然辯證法通訊,2017(3):97-103.

Construction of a“Community”Network Governance System from the Perspective

of Risk Communication Paradox

Liu Li

(College of International Business, Shenyang Normal University, Shenyang Liaoning 110034)

Abstract:The formation mechanism of the paradox of risk communication is very complex, which is a coupling of various internal and external constraints on the basis of psychological mechanisms. The urgency and uncertainty of risk events coexist, complexity and variability interweave, and the governments“closed tendency”and experts“lack of models” still dominate. The heterogeneity of public subjects leads to the coexistence of multiple risk perceptions, which restricts the orderly participation of the public. It is necessary to return the current situation and root causes of risk communication to the analytical perspective of the“community”network governance system, redefine and define the rights and obligations boundaries of multiple subjects, promote collaborative cooperation among multiple subjects on the basis of consensus, and cultivate cooperative groups with the goal of solving risk problems and achieving collective action.

Key words:risk communication paradox; internal and external constraint mechanisms; risk perception; “community”network