為寒士,讓樂府豪邁而彌新

在南朝文壇上,鮑照與謝靈運、顏延之并稱為“元嘉三大家”。然而,與謝靈運等不同的是,鮑照是妥妥的寒門。士族瞧不起寒門,魏晉時期尤甚。正因出身寒門,讓鮑照“才秀人微,故取湮當代”(鐘嶸《詩品》);當然,也正因為是寒士,讓鮑照的詩作有了不同于時代的“鼓與呼”。

寒士的豪邁

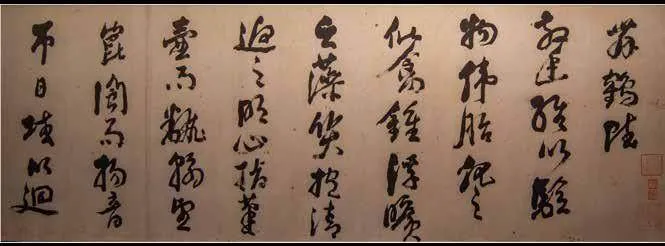

這是一位天才少年。20歲左右時,鮑照即寫下《擬行路難》組詩,一展與年齡不符的豪邁。北宋詩人許顓在其著作《彥周詩話》中如此評價這組詩:“明遠(鮑照字明遠)《行路難》,壯麗豪放,若決江河……大似賈誼《過秦論》。”

《擬行路難》到底是什么風格呢?以組詩其六為例。

《擬行路難(其六)》

對案不能食,拔劍擊柱長嘆息。

丈夫生世會幾時,安能蹀躞垂羽翼?

棄置罷官去,還家自休息。

朝出與親辭,暮還在親側。

弄兒床前戲,看婦機中織。

自古圣賢盡貧賤,何況我輩孤且直!

這是我們太熟悉的風格。“對案不能食,拔劍擊柱長嘆息”,分明就是李白的“停杯投箸不能食,拔劍四顧心茫然”。全詩讀來無須過多咀嚼,一個悲憤失意的士人形象躍然紙上。

與同代詩人相比,鮑照的表達無疑是“大而夸張”的。在門閥極為森嚴的兩晉南北朝時期,或許只有出身寒門、心懷壯志又才華橫溢的鮑照才會如此大聲呼喊。同樣是去雕飾、率性情,對李白來說,在開放包容的唐代,他是極為浪漫的“謫仙人”;但,對南朝的鮑照來說,便是許多文人所理解不了的“俗”:“棄置罷官去,還家自休息。朝出與親辭,暮還在親側。弄兒床前戲,看婦機中織。”如此幾近白話,又怎能入南朝文人們的眼?

在20多歲時,鮑照步入仕途。士族為官易,寒門入仕卻只能自薦。他初向臨川王劉義慶自薦,卻未得重視,之后繼續獻詩言志,才被其欣賞而得到官職,但多年也只任國侍郎這樣的低職。自此他在劉宋王朝諸王間多次易主,顛沛而艱難,最后也死于混亂的政治斗爭中,這又如何不是鮑照一生的“行路難”?

鮑照的“行路難”里,有徘徊,有奮發,亦有憤慨,這些皆為真性情。遺憾的是,即使那么大聲地呼喊,他依然“取湮當代”,亦似乎湮沒于現在。明代文學家張溥在其編著的《漢魏六朝百三家集》中說:“鮑明遠才秀人微,史不立傳。”“才秀人微”仿佛成了鮑照的標簽,以致他在史書上連單獨立傳的資格都沒有。

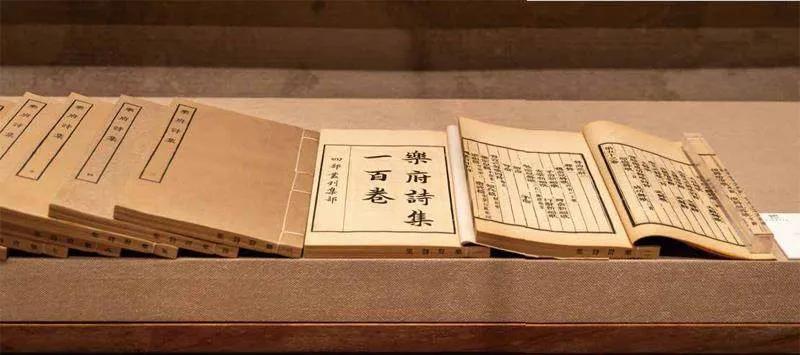

鮑照一生創作詩歌約200首,其中近一半為樂府詩。樂府詩是復古詩,是歌謠,是不受詞句限制,是敢于抒發志向與情感——仿佛更自由,但也更難出彩。

鮑照的豪邁影響了一批后起的偉大詩人。兩百多年后,陳子昂的“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”;李白的“君不見高堂明鏡悲白發,朝如青絲暮成雪”,皆是接過鮑照的慷慨豪邁,成了中國詩歌的文藝風骨、審美高峰。

寒士的超越

鮑照是典型的儒家士子,所思所想皆為立德、立功、立言;同時他也是典型的寒門才子,內心之中總有股不服輸的勁兒。前者指向的是家國,后者指向的是自我。因著這樣的志向,鮑照多有孤寂、艱難時刻。也是這些時刻讓他生出不一樣的深刻感慨,創作出許多超越時代的詩篇。

《梅花落》

中庭雜樹多,偏為梅咨嗟。

問君何獨然?

念其霜中能作花,露中能作實。

搖蕩春風媚春日,念爾零落逐寒風,

徒有霜華無霜質。

何以跳出時代?我們可從《梅花落》中窺見一二。

一是跳出文學正統。每個時代都有文壇正統。而南朝時的文學正統,是華麗奇崛的景致、是雕飾繁復的宮廷、是抽象玄虛的玄言,可想而知,內容常乏味、形式多呆板、言語多晦澀。就連別出一派的謝靈運,其山水詩也是極盡用典且工于技巧。鮑照則跳出了這樣的“正統”。

鮑照筆下的“梅花”,不會是梅花本身。庭院中有許許多多的雜樹,“我”卻唯獨對梅花贊嘆不已。為何會有如此偏愛?因為想到她能在嚴寒下開花,又能在寒露中結果。而雜樹呢?只能在春風中搖蕩獻媚。雜樹啊,你們禁不起寒風的侵襲,只能隨風零落,你們徒有外表而沒有耐寒的品質啊!毫無疑問,這是一首諷刺詩,是以梅花來比喻如自己一樣高潔的寒門士子,以庭中雜樹象征士族中那些無品德、無才能的士大夫。

諷刺多出現于一個人遭遇不公時。如今司空見慣,畢竟,后世有太多詩人詠梅以明志。但放在士族掌控的晉宋文壇,這當是“開人士所未有”(沈德潛《古詩源》)——士族沒有諷刺以明志的需要,同時,他們也從來認為,寒士只能依附他人。

詩“窮而后工”,從這個角度看,我們是不是又該慶幸鮑照是寒士呢?這不禁讓我們想起陶淵明的詩:“雖留身后名,一生亦枯槁。”一個人的成就需要時間來驗證。文字不囿于時代,人卻始終在時代中。

因家世不好而受到士族門閥制度的壓制;因才高見忌,常常受到小人的誹謗;在為官過程中,他又屢次因過失而受到譴責與處分……一生中,鮑照絕大多數時間都在四方漂泊。于是,當他歷經風霜,偶見一樹梅時,就注定了眼中的梅花不可能只是梅花,筆下的景致也不可能只是景致。

二是跳出創作范式。建安時,曹丕寫出了我國歷史上最早的七言詩。但此后,七言詩的發展一直停滯不前。仿佛是意外,又似乎是必然,七言詩在鮑照筆下有了新的創造,更可說是縱橫自如。《梅花落》已然音節鏗鏘、富于變化,聲音只隨詩意轉,用韻上突破前人。《梅花落》全詩共八句,前三句為五言,后三句為七言,中間二句則是五言、七言相間,長短參差,這在當時人看來,簡直是奇章奇法。而這奇章奇法,卻毫無矯揉痕跡,“問君”“念其”“念而”的對話體,更像隨手而得。它來自民間,更來自這位貧賤文人的嘆息:“才之多少,不如勢之多少遠矣!”

寒士的反思

無論是顯貴高門,還是蹭蹬寒門,都有屬于自己的人生困境。謝靈運一生未實現自己的“政治美夢”,于是,他消極避世,隱遁山林,一心投入清虛無為的老莊中,卻終身未能走出內心的困境。

鮑照“身地孤賤”(鮑照《拜侍郎上疏》),一生在窮愁潦倒中度過,卻滿腔熱忱地投入現實社會,將郁郁不平化而為詩,或許,只有草根才能真正看到現實。當南朝高座的文人們在研究詞句如何雕欄玉砌時,鮑照直接將觸角伸向了掙扎在底層的百姓,以現實主義的精神對社會進行了廣泛又深刻的描述。

《代東武吟》

主人且勿喧,賤子歌一言。

仆本寒鄉士,出身蒙漢恩。

始隨張校尉,召募到河源。

后逐李輕車,追虜出塞垣。

密途亙萬里,寧歲猶七奔。

肌力盡鞍甲,心思歷涼溫。

將軍既下世,部曲亦罕存。

時事一朝異,孤績誰復論。

少壯辭家去,窮老還入門。

腰鐮刈葵藿,倚杖牧雞豚。

昔如鞲上鷹,今似檻中猿。

徒結千載恨,空負百年怨。

棄席思君幄,疲馬戀君軒。

愿垂晉主惠,不愧田子魂。

這是一個打仗歸家、無依無靠的老兵在講述自己的故事——請主人暫且不要喧嘩,聽小人我借歌聲說幾句真心話。我本來自寒鄉,蒙受恩典、獻身國家。一開始,我追隨張校尉,應召從軍來到黃河源頭。后來我又追隨李輕車,追逐敵寇越過邊關到天涯。就算最近的行程也有萬里,即使在安寧的年歲還得四處拼殺。征戰中,體力心思都被耗盡。如今將軍已經去世,部將們也大都長眠地下。時移事易,誰還能來評價我的功績呢?我年少時就辭家遠去,如今拖著孤品老弱的身軀回到家。腰上別著鐮刀去田里收割葵藿,手中拄著拐杖放牧雞豚。從前的我似臂上雄鷹,如今我似棚中的猿猴。我徒懷深深的遺憾與怨恨無人理解。希望君主能像晉文公那樣,不棄舊物;也希望君主能像田子方那樣,不讓舊人淪落天涯。

幾百年后,偉大的現實主義詩人杜甫作《出塞》詩,里面是如鮑照筆下“老兵”一樣的底層人物的直白控訴,也是一場文人對社會現實深沉的觀照與反思。杜甫與鮑照相隔甚遠。百年春秋變幻,敢于為百姓吶喊、敢于反思現實,可以說,鮑照更為艱難地突破了時代,亦突破了自我。

而我們認識鮑照,大多源于杜甫對李白的評價“俊逸鮑參軍”,這不得不讓人感慨。如今,我們再來走進鮑照的文字與風骨,會驚嘆其詩歌如此膾炙人口且直擊人心。兩晉、南朝諸多大家文字是美的,但那樣的繁典、那樣的奇崛能讓人記住的又有幾何呢?這也不禁讓我們思考,那些可以永恒的,到底是什么。

(責編:常凱)