笛福歷史小說《瘟疫年紀事》中的數據倫理與真實書寫

[摘 要] 笛福生活在一個數學與統計計算發展的年代,他受到17世紀統計學家佩蒂和格朗特的影響,在《瘟疫年紀事》中借用死亡統計數據描述了1665年倫敦爆發的黑死病及其給英國帶來的巨大人口損失,為描述大瘟疫的歷史原貌提供了一個完整而準確的視角。笛福引用死亡統計數據的動機在于增強大瘟疫事實記錄的可靠性,以及基于這些事實敘述的準確性和權威性,讓讀者認可笛福筆下的倫敦大瘟疫是真實的。

[關鍵詞] 丹尼爾·笛福 《瘟疫年紀事》 數據倫理 真實書寫

[中圖分類號] I06 [文獻標識碼] A [文章編號] 2097-2881(2024)29-0061-05

1665年—1666年,英國倫敦爆發了一場大瘟疫——腺鼠疫和肺鼠疫,這場瘟疫導致近10萬人殞命[1]。大規模的死亡讓英國人口大幅下降,倫敦瞬間成為一座“死亡之城”。1722年,現實主義小說家丹尼爾·笛福(Daniel Defoe)以倫敦大瘟疫為題材創作了紀實小說《瘟疫年紀事》,他在小說中借助大量的死亡統計數據,描述了倫敦人對當時這座城市“完全陷入絕望”的想象。

笛福在《瘟疫年紀事》中對死亡數據的準確引用與英國皇家學會統計學領域的兩位人物約翰·格朗特(John Graunt)和威廉·佩蒂(William Petty)有關。芭芭拉·夏皮羅(Barbara Shapiro)在對17世紀的知識概率方法的研究中得出結論:笛福在《瘟疫年紀事》中對倫敦大瘟疫的真實歷史記錄源自英國皇家學會“對自然資源、經濟和社會生活的精確描述”[2]。因此,對笛福歷史小說《瘟疫年紀事》中死亡統計數據可靠性的探究,需要聯系笛福生活時代數學概率學與統計學的發展背景,以及笛福在創作過程中形成的數據倫理觀念來加以闡釋。

一、格朗特、佩蒂與笛福的數據意識

格朗特是17世紀英國皇家學會的會員,他被視為人口統計學、流行病學和生命統計學的奠基人[3]。1662年,格朗特發表了著名的《對死亡統計表的自然與政治觀察》(Natural and Political Observation Made Upon the Bill of Mortality)[4]。同年,這本書由皇家學會的印刷商約翰·馬丁(John Martyn)出版,并在皇家學會的支持下出版了所有后續版本,格朗特的統計學方法得到廣泛的推廣[5]。這本書記錄了倫敦流行病期間大量人口死亡的現象,為人口和健康數據的數值分析提供了模板,并提出了統計關聯、統計推斷和人口抽樣的概念,使一種全新的知識成為醫生、人口統計學家和數學家的思想[6]。

1650年,格朗特的好友、皇家學會會員、解剖學家兼經濟學家佩蒂提出了“政治算術”(Political Arithmetic)[7]的概念。他通過類比“解剖學”和“算術”,讓人們相信社會可以被科學地研究,并且每一個部分都可以被理解。佩蒂將格朗特的死亡率統計方法與數學概率學相結合,用于流行病學的調查。他提出要為流行病學建立準確而充足的數據庫[3],并將其運用于社會、經濟和政治問題的分析。

笛福生活在英國的啟蒙時期,對信息科學技術的發展,尤其是數學概率學和統計學的發展抱著肯定的態度。笛福一生的活動也是多方面的,他涉足經濟、政治、文學和歷史多個領域,對格朗特、佩蒂的統計學和政治算術科學也非常了解。他在早期創作的作品《英國商業計劃論》(A Plan of the English Commerce)、《論開發》(An Essay Upon Project)及《評論》雜志上均借用過佩蒂的政治算術觀點來支撐其相關論述。笛福在其早期創作的作品中對數據的關注,說明了當時英國與歐洲的作家對定量分析和概率研究表現出濃厚的興趣。笛福在創作《瘟疫年紀事》時,定量分析已經被用于流行病統計和預防之中,尤其是在天花的防治方面得到廣泛運用。笛福在《瘟疫年紀事》中使用統計數據顯然受到格朗特和佩蒂所提倡的使用數學來研究醫學問題的影響。

早在1712年,笛福在《評論》雜志上發表有關瘟疫的文章時就翻印過一張1665年9月的《死亡數據統計表》(Bills of Mortality)來證實瘟疫帶給人們的“苦難和恐懼是無法用語言表達的”[8]。他在《瘟疫年紀事》中對死亡統計數據的大量引用說明其十分了解英國皇家學會的科學活動。英國皇家學會追求科學知識的指導方針是客觀、準確和質疑,認為科學研究應該直接觀察自然和人類,并系統地記錄數據,相信科學是“拯救人類的財富”[9]。科學數據是決定研究結論可信度的重要因素,笛福在其文學創作中受到格朗特和佩蒂定量分析、概率研究的影響,在《瘟疫年紀事》中引用了詳細、準確的死亡統計數據和表格,以保證其書寫的真實性。

二、《瘟疫年紀事》死亡統計數據的可靠性與不可靠性

《瘟疫年紀事》的敘事存在一種悖逆的矛盾現象。一方面,敘事者不厭其煩地使用大量數據來證明其敘事的可靠性,另一方面,敘事者H.F又宣稱“每周《死亡統計數據表》從未有過完整的記錄……有些地方根本就沒有做出任何記錄……”“那些教區公務員沒有呈報完整的記錄……”以至于敘事者“無從相信他們給出的記錄是正確的,或者說事實上,他們處在我見到的這樣一種混亂之中,無論如何都不能保持精確的記錄”[10]。科學技術的發展讓數據記錄的準確性成為一種可能,但受現實因素的限制又不完全可靠。笛福在《瘟疫年紀事》中為讀者提供大量數據的同時,也透露出對數據不完全可靠的矛盾看法。

一方面,笛福對佩蒂“政治算術”的方法論表達出不信任,他認為用數據對政治進行思辨只能產生與修辭的不穩定性相分離的真實,進而否定了統計數據在瘟疫來襲時可以幫助人們做出明智決定的看法。笛福在《英國商業計劃》(A Plan of the English Commerce)一書中曾評論過,佩蒂提供的有關房屋、家庭和倫敦及其他人口稠密城市居民數量的計算結果不僅錯誤百出,而且荒謬可笑。笛福認為“計算死人而不是活人得到的人口數據是不準確的”,“死亡統計數據表以及死亡和埋葬的統計如果是錯誤的,那么,基于這些數據的統計也就是錯誤的”[11]。笛福對格朗特在《對死亡統計表的自然與政治觀察》一書中涉及的數據以及由錯誤數據得來的統計分析持懷疑態度,也質疑統計數據能夠在瘟疫襲來時幫助人們做出正確決定,因為這些統計數據通常是建構在笨拙而不可靠的數據收集基礎上的。笛福在文中不厭其煩地表達了對《死亡統計數據表》的不信任,認為《瘟疫年紀事》中的死亡統計數據不可靠。

另一方面,笛福認同佩蒂和格朗特的觀點并受其影響,他利用格朗特對倫敦大瘟疫人口死亡數據的分析來探討《死亡統計數據表》不準確的緣由。格朗特強調數據收集的準確性和一致性,認識到對信息可靠性進行批判性評估的重要性,并在可能的情況下糾正錯誤。格蘭特分析了倫敦大瘟疫死亡統計數據不準確的三個原因:

其一,搜查者沒有受過訓練和教育,甚至是文盲,因而收集準確數據和對疾病的分類在不同教區存在差異。格朗特在《對倫敦、威斯敏斯特及其鄰近城市每周死亡統計數據表的反思》(Reflections on the weekly bills of mortality for the cities of London and Westminster)一書中羅列了人們死亡的種種典型病因,其中包括老死、流產、各種熱病、天花、中風、咳嗽、疝氣、脾臟、壞血病、齒齦病、嘔吐、腸蟲、恐懼、悲慟和事故[12]。笛福引用了格朗特的分析結果,他在文中寫道:

從瘟疫最初在圣加爾斯教區開始那個時候起,有人注意到,普通葬禮的數目是大大增加了,1664年12月20日到(1665年)2月9日為止,就再也沒有聽說有人死于瘟疫。大概七周以后,有一個人被掩埋。之后很長一段時間里沒有人因死于瘟疫而被記入每周的《死亡統計統計表》:

……從二月到十四日 圣迦爾斯 24

那里只有一起是瘟疫。

……至于那些被記錄在每周《統計表》里的人,其實他們是寥寥無幾,也無法知曉那些人當中有誰究竟是否出于意外而溺斃。但我相信我可以統計出來,在我了解和觀察的范圍內那一年里他們確實是自己淹死的那些人,比《死亡統計數據表》上的人全部加起來還要多,因為有很多尸體根本找不到了。可人們知道,那些人就是那樣失蹤的,還有那些用其他辦法自我毀滅的人。在懷特克勞斯街或那兒附近還有一個人,在床上把自己給燒死了……[10]

除了溺斃、燒死等意外事故造成死亡統計數據不準確之外,笛福還列出了死于其他瘟病的人。

如果他們屋子里有人死了,他們便以死于其他瘟病的名目,通過搜查員,向檢查員呈報死者:

若干被查明的瘟病的名目,如下所示:

其他都有好幾項的人數與此相當,讓人不容易察覺,是基于同樣的理由而增長,諸如老死、肺病、嘔吐、膿瘡、疝氣,等等之類,其中很多人毫無疑問都是傳染病。[10]

其二,“在喝了一杯淡啤酒之后,在收取了賄賂費之后”,那些收入微薄的搜索者可能會被誘使將死亡歸咎于“潰瘍”或“瘡”,而不是“法國痘”(梅毒)[5]。笛福在《瘟疫年紀事》中呼應了格朗特的這種觀點:

……我有充分的理由認為,弄虛作假的行為存在于教區公務員、搜查員和奉命匯報死者及死于何種疾病的那些人,由于他們起先非常討厭讓鄰居知道他們自己的房屋遭到了感染,他們就通過塞錢或者其他辦法,用死于瘟疫的其他名目將死者呈報……現在勿容置疑的是,這些數目的最大一部分,或者說它們很大一部分,全都是死于瘟疫……[10]

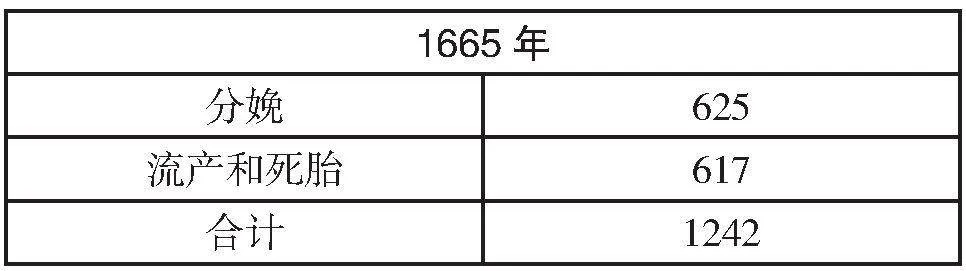

其三,洗禮被低估了,因為只有英國國教牧師主持的洗禮被記錄了下來,而那些反對國教的基督徒沒有被記錄下來。格朗特通過監測產婦死亡率糾正了這一錯誤。與死胎和墮胎不同,產婦死亡率得到了準確的記錄,并且與人口變化的比例保持不變。笛福認為,在瘟疫中因為分娩、流產、死胎、夭折而導致的嬰兒死亡人數在《死亡統計數據表》中沒有給出任何詳細記錄,因此造成的數據差異要加以考慮和斟酌,根據當時的一般看法:

……八月到九月期間,正如一月到二月間,城里連三分之一的人口都沒有。總之,通常死于這三項的常數。還有照我聽說的,此前一年確實死于這三項的數目,如下:

這樣一種不均等,我是說,一旦考慮到人口數量,就被特別放大了:我不敢說要對人口數量,這一期間城市里的人口數量做出任何精確的計算,但我很快對這個方面做出可能的推測:眼下我要說的話,是對上述那些可憐的人的悲慘不幸做出解釋。[10]

笛福在《瘟疫年紀事》中對格朗特提出的這些原因都有過描述,這說明笛福已經意識到統計表的不完善之處,笛福從數據的搜集整理方式以及佩蒂基于“數字、重量或度量”的社會研究方法對《死亡數據統計表》的可靠性做了全面的判斷和分析,由此糾正了人為因素導致的《死亡統計數據表》的不準確,并修補、矯正了其中的一些錯誤,讓數據變得更為真實可靠。

三、歷史和文學想象相結合的文本真實

笛福是18世紀現實主義小說的代表人物,他的文學創作強調真實書寫,《瘟疫年紀事》中運用可靠的數據體現了現實主義小說的創作技巧。笛福在創作《瘟疫年紀事》時通過敘事人H.F對死亡統計數據提出質疑,又通過敘事人在整個大瘟疫期間的觀察和記錄,找出數據不準確的原因,對數據的不可靠性加以糾正和補充,使讀者更加相信書寫的真實性。

在最初對倫敦大瘟疫的描述中,為了找到更為可靠的歷史證據,笛福使用了大量的死亡統計數據表來描述倫敦大瘟疫的慘象:

一周內《死亡統計數據表》中包含的葬禮通常數目,大概是240起到300起。后面這個統計數據讓人覺得是相當高了。但是在這之后我們發現統計數據接連不斷地在增長,如下:

最近的這個統計數據著實讓嚇人一跳,高于前次1656年的天災以來一周內埋葬的已知數目。[10]

笛福在《瘟疫年紀事》中引用死亡統計數據還原了倫敦大瘟疫這段黑暗恐怖的歷史,這些數據使得這部小說讀起來像是一場深入現場的新聞報道,讓1665年瘟疫肆虐的倫敦城得以在時空中復現。

但隨著時間的推移和敘事的進展,敘事人H.F發現這些數據并不準確。笛福在小說中質疑過數據的不可靠。為了還原更為真實的歷史場景,笛福認為,數據統計資料和文獻對建構歷史起到非常重要的作用,但人們在瘟疫中所經歷的情感和痛苦也同樣重要[13]。

由于統計數據在再現歷史和建構歷史的真實性方面存在著一些局限性,因而敘事人的主觀敘述便成為這種局限性的恰當補充。有別于歷史書寫,歷史小說的創作除了基于事實尊重歷史外,主觀的、有情感的敘述更能反映人們在瘟疫中遭受的最真切的痛苦和恐懼。因而,《瘟疫年紀事》中敘事人H.F的親歷故事和敘述對建構小說的文本真實性顯得尤為重要。主觀的個人瘟疫經驗通常要比客觀的統計數據更能讓讀者看到瘟疫中最為真實的一面。

笛福在《瘟疫年紀事》中描述了埃爾德蓋特教區墓地的一個40英尺長,15或16英尺寬、9英尺深的“大坑”,由于尸體從最初的50~60具猛增到1114具,這個“大坑”便變成了一個“大口”:

那些被傳染上的人,大限將至,還極度興奮狂亂,會裹著毯子和粗絨布,沖到那些坑邊,縱身跳進坑里,然后像他們說的那樣將自己埋葬……還沒等到他們將泥土扔到他們身上,有的人就在那里斷氣了,而在他們過來掩埋其他人的時候,發現他們在那里,他們完全是死掉了,雖說還沒有冷卻。

這或許是稍稍有助于描述那天的可怕狀況,雖說要做到與此處的描述不同,能給那些沒有見過的人以一種真實的印象,這個說什么也是不可能的,而那確實是非常、非常、非常的可怕,此類情形非語言可以表達。[10]

在這段描述中,笛福將墓坑非同尋常的尺寸,以及令人吃驚的尸體數量與瘟疫中人們的痛苦和恐怖情緒融合在一起,讓瘟疫變得更加可感可觸,將主觀敘述作為對客觀數據的有力補充。統計數據是冰冷的,有時甚至是不可信的,而主觀的敘事則反映了日常生活中人性的真實狀態。因而,笛福關注數據的同時,也重視主觀情感的真實表達。

笛福在創作《瘟疫年紀事》的過程中并沒有對統計數據不加分辨地照搬照抄,而是對相關數據進行必要的倫理預判,體現了笛福的數據倫理思想。笛福是倫敦大瘟疫的幸存者,但大瘟疫發生時笛福尚在幼年,對大瘟疫的記憶是模糊的。笛福在創作該小說時需要從各種文獻獲得有用的數據,也要從其他幸存者的敘述中獲得主觀的感受,運用現實主義的創作手法將統計數據和承載悲傷、絕望和恐懼的感性故事融為一體,書寫一部更為真實的歷史小說,為讀者建構一個客觀數據和主觀敘述穿插、交織在一起的瘟疫場景,雖然主觀敘述中可能含有虛構的成分,但表達的是一種歷史和文學想象相結合的文本真實。

參考文獻

[1] Moote L A,Moote C D.The Great Plague:The Story of London’s Most Deadly Year[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,2006.

[2] Shapiro J B.Probability and Certainty in Seventeenth-Century England[M].Princeton:N.J,1983.

[3] Glass D V. John Graunt and his natural and political observations[J]. Proceedings of the Royal Society of London.Series B,Biological Sciences,1963(159).

[4] Pelling M.John Graunt.the Hartlib circle and child mortality in mid-seventeenth-century London[J].Continuity and Change,2016(31).

[5] Graunt J. Natural and political observations mentioned in a following index,and made upon the bills of mortality[M].London:John Martin,1662.

[6] Connor H.John Graunt F.R.S.(1620-1674):The founding father of human demography,epidemiology and vital statistics[M]. J Med Biogr,2022.

[7] Mullett C F. Sir William Petty on the Plague[J]. Isis 1938(28).

[8] Nicholson W.The historical sources of Defoe’s Journal of the plague year[M].Boston:Stratford Co,1919.

[9] Vickers R L. The influence of the new sciences on Daniel Defoe’s habit of mind and literary method[D]. London:The Open University,1988.

[10] Defoe D.A Journal of the Plague Year:Being Observations or Memorials of the Most Remarkable Occurrences,as Well Public as Private,Which Happened in London During the Last Great Visitation in 1665[M].London:George Routledge&Sons,1886.

[11] Lee W. Danial Defoe:His Life and Recently Discovered Writings[M]. London:1869.

[12] Graunt J. Reflections on the weekly bills of mortality for the cities of London and Westminster,and the Places Adjacent[M]. London:Printed for Samuel Steed,1665.

[13] Emmanuelle P.Telling Figures and Telling Feelings:The Geography of Emotions in the London of Defoe’s Journal of the Plague Year[J]. Sociétéd’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles,2012(69).