湖泊流域鄉村聚落時空演變、影響因素及空間重構

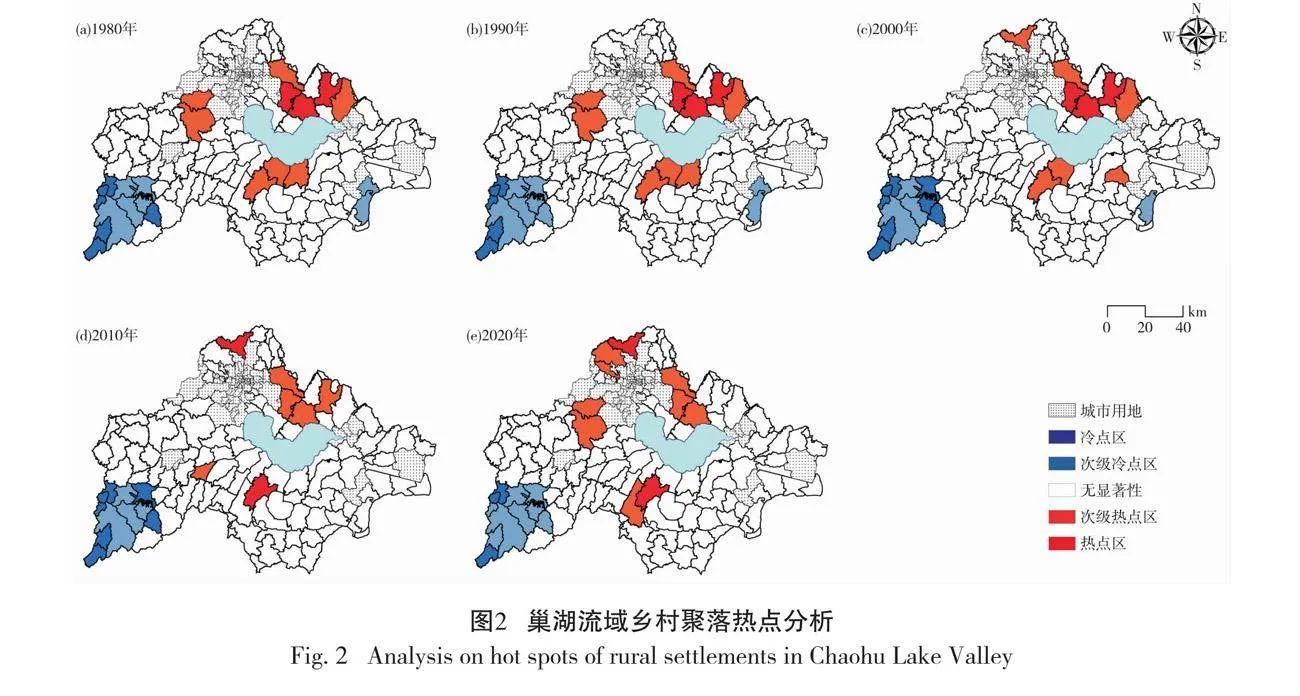

摘 要:鄉村聚落時空演變過程與影響因素研究是鄉村聚落空間優化的基礎,是落實當地鄉村振興戰略的重要依據。以巢湖流域為研究區域,運用景觀格局指數、空間自相關和地理探測器等方法,研究近40年巢湖流域鄉村聚落的時空演變特征,揭示鄉村聚落時空演變的影響因素,以主體功能區為視角,對巢湖流域鄉村聚落地域類型進行劃分,進而提出相應的重構模式和途徑。結果表明:(1)巢湖流域鄉村聚落的數量和面積總體穩步增長,用地規模不斷擴大,整體呈外部擴張和內部填充趨勢,聚落形狀逐漸規整,由原來的粗放擴張向內涵提升階段轉變。(2)巢湖流域鄉村聚落空間擴張存在正相關,但擴張的空間關聯性逐步降低,一定程度上呈空間低值集聚態勢,局部空間分異性增強;鄉村聚落熱點區主要分布在巢湖北岸柘皋河流域,呈團狀集聚分布,冷點區主要分布于西南部大別山區,分布零散且規模較小。(3)巢湖流域鄉村聚落的時空演變受多種因素共同影響,隨著經濟發展和人民生活水平提高,鄉村聚落對自然環境依賴性逐漸降低,受到社會經濟發展、規劃政策的影響越來越顯著。為優化巢湖流域鄉村聚落空間格局,在主體功能區的視角下,通過對鄉村地域空間適宜性評價,將巢湖流域鄉村聚落地域類型劃分為優先重構區、鼓勵重構區、適度重構區、引導重構區和限制重構區,針對各類型區提出相應的重構模式和途徑,助力當地鄉村振興戰略的穩步推進。

關鍵詞:地理探測器;主體功能區;空間重構;巢湖流域

中圖分類號:K921 文獻標志碼:A 文章編號:1673-5072(2024)06-0639-10

鄉村聚落是鄉村人類活動中心,也是鄉村產業、居住、治理、生態環境協調的主要載體[1],包括村莊和集鎮[2]。鄉村聚落空間作為鄉村振興戰略落地實施的平臺,其空間變化特征與機理研究是分類分級推進鄉村穩步發展的依據。國外關于鄉村聚落的研究,經歷了早期對鄉村聚落形成和分布[3-4]的研究后,開始向人文社會學科方向發展,研究內容聚焦鄉村多功能性[5]、脆弱性[6]、社區恢復力[7]以及景觀格局[8]等方面,為中國的鄉村聚落研究方向提供了思路。面對服務城鄉統籌、鄉村振興等重大戰略需求,國內學者針對鄉村聚落空間演變與影響因素[9]、村莊空心化與空廢化[10]、鄉村聚落空間優化模式[11]、鄉村聚落系統與城鄉一體化發展[12]、鄉村人居環境治理及景觀保護[13]、多情景模擬下的鄉村聚落空間結構優化[14]等方面,展開了多尺度的理論思辨和方法探討,研究區域多在經濟發達區[15]、平原地區[16]或特殊地貌區(黃土高原區[17]、西部區[18]、巖溶山地[19]),研究方法融入大量遙感、地理信息系統、數理模型等新方法[20-22]。總體來看,國內外針對鄉村聚落時空演變的研究涵蓋各個尺度,但多數研究僅針對單一年份的聚落格局,即使存在長時序的鄉村聚落研究,也只選取前后兩個時間節點,不利于解釋聚落的空間演變過程;對鄉村聚落時空演變影響因素的選擇上多考慮自然環境因素與經濟社會因素,對政策因素的探究較少;以鄉村地域系統為視角,鄉村聚落空間重構的研究較為薄弱,在主體功能區視角下的鄉村聚落空間重構的地域類型劃分及定量重構的研究較少。

自古以來,人類擇水而憩,文明依水而生,聚落產生和發展與河流有著密切關系,流域作為一個完整的地理單元,承載并連接自然生態系統和人類社會系統,人類聚居呈現以流域為基本單元的發展模式。目前以流域為單元進行鄉村聚落的研究多集中在長江[23]、黃河[24]、塔里木河[25]等較大流域或西部生態脆弱流域[26],對中部流域的鄉村聚落演變關注較少。作為中國五大淡水湖之一的巢湖,位于安徽省江淮丘陵的中部,自然風光鐘靈毓秀,人文景觀底蘊深厚,農耕文明歷史悠久,是當地人口的主要聚集區。2014年巢湖流域被批準為第一批國家生態文明先行示范區,其鄉村聚落的空間演變既具有傳統平原農區的一般性規律,又具有區別于傳統的特殊性規律,巢湖流域的發展關系到全域生態環境的安全,同時也制約著安徽省經濟社會的可持續發展。鑒于此,以巢湖流域為研究區域,以鎮域為基本研究單元,運用景觀格局指數、空間自相關和地理探測器等方法,分析長時間序列(1980—2020年)鄉村聚落時空演變規律,揭示鄉村聚落時空演變的影響因素;以主體功能區為視角,通過劃分巢湖流域鄉村聚落的地域類型,進而提出重構模式和途徑,對豐富流域鄉村聚落研究體系具有一定的學術價值,同時對優化巢湖流域聚落時空演變、落實鄉村振興戰略具有實踐指導意義。

1 研究區概況

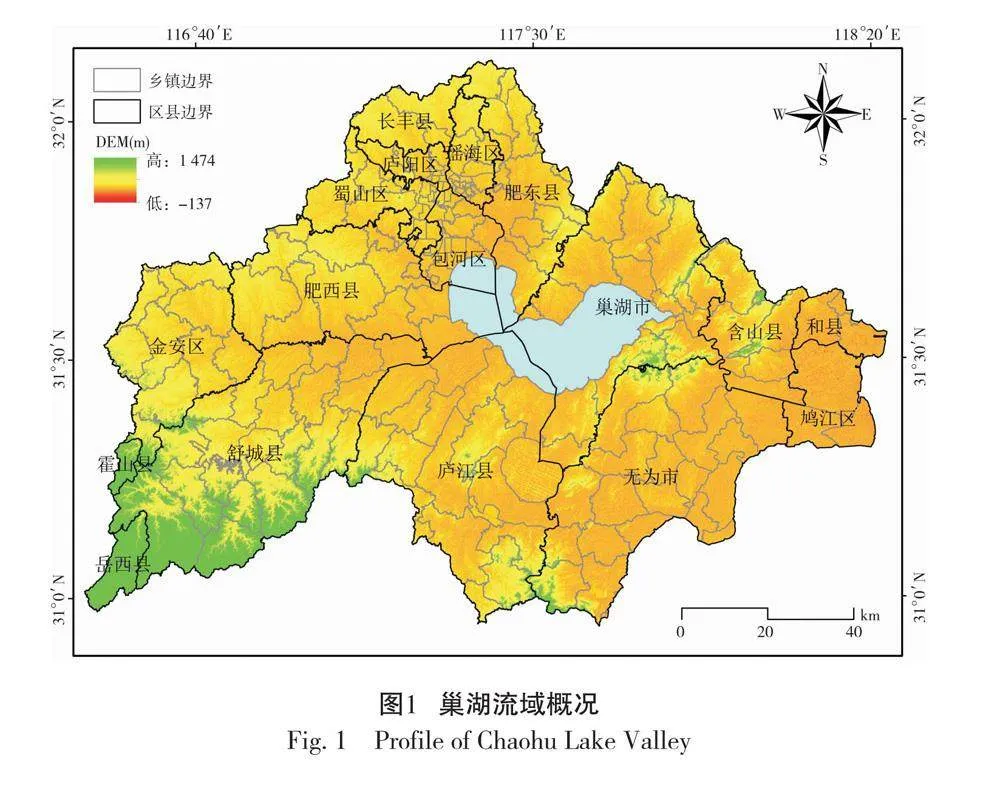

巢湖流域位于江淮丘陵中部,流域西北以江淮分水嶺為界,東瀕長江,南與菜子湖、白蕩湖、陳瑤湖及皖河流域毗鄰,呈東西長、南北窄狀分布,介于116°24′—118°00′E,30°58′—32°06′N,地勢西南高東北低,總體上向巢湖傾斜,地貌類型具有湖體-平原-丘陵-山地的分布特征。流域總面積約為13 486 km2(含銅城閘以下牛屯河流域),沿湖共33條河流,呈向心狀分布匯入巢湖,在巢湖市區出湖,經裕溪口注入長江,其中南淝河、杭埠-豐樂河、白石山河和派河占流域徑流量90%以上。行政區域包含合肥市4個轄區、縣級巢湖市、肥西縣、肥東縣、廬江縣和長豐縣一部分,蕪湖市鳩江區、縣級無為市,馬鞍山市含山縣、和縣,六安市金安區、舒城縣、霍山縣以及安慶市岳西縣等17個縣區,共轄239個鄉鎮(圖1)。巢湖流域自然條件優越,農業發展歷史悠久,鄉村聚落是當地人口主要聚集區,在土地利用時空演變過程、模式和機制方面具有典型性,是安徽省推進鄉村振興戰略的重點地區。

2 研究方法與數據來源

以巢湖流域為研究區域,以鎮域為基本研究單元,運用景觀格局指數、空間自相關和地理探測器等方法,分析長時間序列(1980—2020年)鄉村聚落時空演變規律,揭示鄉村聚落時空演變的影響因素,以主體功能區為視角,劃分巢湖流域鄉村聚落的空間重構類型,進而提出重構模式和途徑。

2.1 景觀格局指數

景觀格局指數是高度濃縮景觀格局信息,反映其結構組成和空間配置某些方面特征的簡單定量指標[27]。通過景觀格局指數能夠了解巢湖流域鄉村聚落空間分布特征及其變化。基于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn/)提供的“中國土地利用現狀遙感監測數據集”的遙感影像,將1980、1990、2000、2010和2020年巢湖流域鎮域聚落斑塊圖像轉換為“.tif”格式,通過ArcGIS、Fragstats軟件,統計斑塊數量、斑塊密度、斑塊總面積、景觀形狀指數和分離度指數,對各時期巢湖流域鄉村聚落的數量、規模和形態等進行分析。

2.2 空間自相關

全局自相關是根據地理要素位置和要素屬性值來檢驗空間鄰接研究對象的相似程度[28]。以聚落斑塊面積為變量,采用ArcGIS10.6的全局自相關分析工具,計算巢湖流域鄉村聚落全局Moran’s I指數,分析巢湖流域鄉村聚落全局空間分布模式;Moran’s I是對空間自相關的全局評估,難以對其空間集聚特征進行可視化表達,因此,進一步以鄉鎮為研究單元,通過空間熱點探測工具對聚落斑塊的空間分布模式和局部地區的高低值簇進行識別[29],用可視化表達為“熱點”和“冷點”區。

2.3 地理探測器

地理探測器是探測多因子在不同空間單元下的影響作用及其相互關系的一種統計學方法[30],包括因子探測、交互探測、風險探測的解釋力大小,以此揭示巢湖流域鄉村聚落時空演變的影響因素。其中,高程數據來源于地理空間數據云(http://www.gscloud.cn/)ASTER GDEM 30 m分辨率數字高程數據,通過ArcGIS軟件與巢湖流域縣域行政區劃進行疊加并統計,以200 m為間隔創建5級緩沖區;坡度數據是運用ArcGIS中的3D分析,由DEM數據生成坡度柵格圖,并與各縣域行政區疊加,以8°為間隔創建5級緩沖區;道路及河流數據由OpenStreetMap網站(http://www.openstreetmap.org)的OSM數據提取,以500 m為間隔分別創建道路及河流的5級緩沖區;社會經濟數據來源于1980、1990、2000、2010、2020年的《巢湖統計年鑒》和《中國縣域統計年鑒(鄉鎮卷)》,統計口徑聚焦到各個縣級行政區。

3 巢湖流域鄉村聚落時空演變特征

3.1 時空演變特征

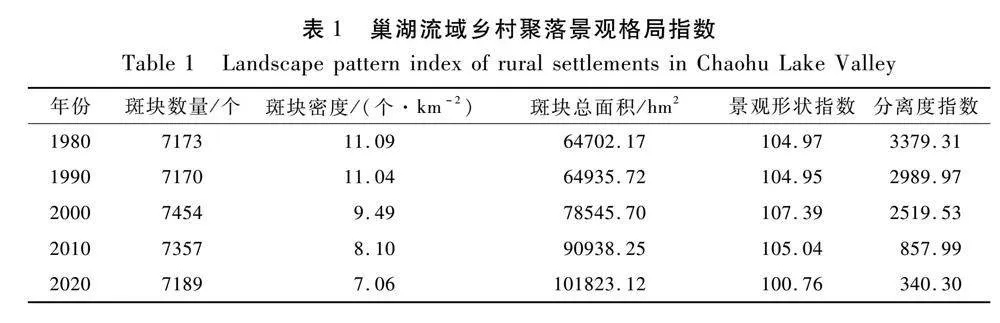

研究表明(表1),1980—2020年巢湖流域鄉村聚落斑塊數量和景觀形狀指數呈現先增長后下降的發展趨勢,斑塊總面積穩步增長,分離度指數不斷下降。總體來看,巢湖流域用地規模不斷擴大,呈外部擴張和內部填充趨勢,聚落形狀逐漸規整。變化分為兩大階段:(1)1980—2000年,巢湖流域鄉村聚落斑塊數量、斑塊面積和景觀形狀指數持續增長,年均增長率分別為0.19%、0.88%和0.11%,斑塊密度和分離度指數下降,鄉村聚落的空間外部擴張特征明顯。1980年開始,巢湖流域各鄉鎮落實改革開放政策,社會經濟發展迅速,鄉村聚落有了擴張的經濟基礎,鄉村人口聚集。傳統以耕作半徑為范圍的聚落規模難以滿足人們的居住需要,因此鄉村聚落空間快速擴張,但當時缺乏必要的政策規劃,聚落發展隨意且形狀不規則,斑塊破碎化程度較高,發展模式較為粗放。(2)2000—2020年,斑塊數量、斑塊密度和景觀形狀指數不斷下降,年均減少率為0.18%、1.72%和0.33%,斑塊總面積穩步增長,同時分離度指數呈驟減趨勢,年均下降32%,說明巢湖流域鄉村聚落數量雖有所減少,但空間規模不斷擴大且逐漸規整。隨著國家鄉村振興戰略和城鄉空間一體化戰略提出,原本零星分布的鄉村聚落不斷遷并融合,新建鄉村聚落按規劃集中建設。2005年以來,安徽省大規模開展農村區劃調整,通過撤鄉改鎮、鄉鎮合并、鎮鎮合并等進行資源整合。巢湖流域實行鄉村土地整改和聚落“空廢化”治理,大量鄉村土地變為城市建設用地,土地利用類型發生轉變,城鄉一體化進程加快。隨著鄉村地區耕地保護政策、生態保護政策的不斷完善,鄉村聚落擴張勢頭減弱,鄉村聚落的邊緣形態逐漸向規整化方向發展,由原來粗放外擴向內涵提升階段轉變。

3.2 空間擴張特征

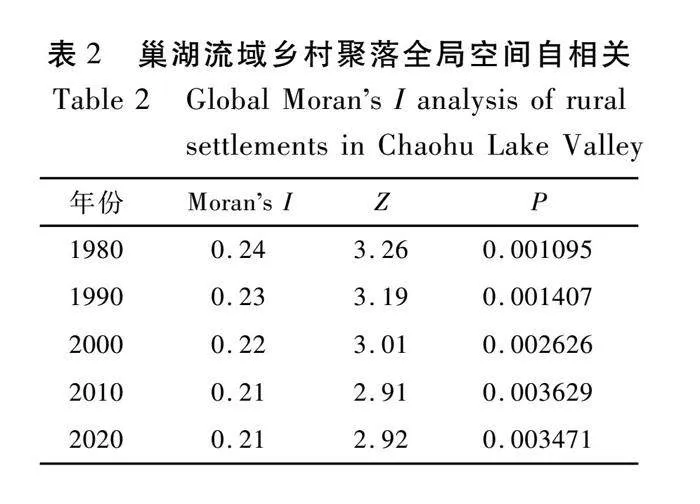

從表2可以看出,1980和1990年,Moran’s I分別為0.24和0.23,Z值得分為3.26和3.19;2000、2010、2020年Moran’s I為0.22、0.21、0.21,Z值得分為3.01、2.91和2.92。5個年份均在99%置信度下存在顯著的空間正相關性,Moran’s I指數和Z值整體呈降低趨勢,P值增大。結果表明,巢湖流域鄉村聚落空間擴張存在空間正相關,但空間擴張的關聯性逐步降低,空間集聚呈現弱化態勢。

通過空間熱點分析法對巢湖流域鄉村聚落用地規模進行分析,得到熱點區(高值簇群)與冷點區(低值簇群)的空間位置,利用自然斷點法重分類,形成巢湖流域鄉村聚落用地規模的熱點分布圖(圖2)。根據置信度99%和95%,將區域劃分為熱點區和次級熱點區、冷點區和次級冷點區。結果表明:巢湖流域鄉村聚落用地規模集聚性與差異性特征顯著,熱點區主要分布在巢湖北岸柘皋河流域,呈團狀集聚分布,該區域地勢平坦,水源充足,耕地面積廣闊,距城市主城區距離近,有利的自然與區位條件為鄉村聚落集聚創造了便利,鄉村聚落發展快、規模較大;冷點區主要分布于西南部大別山區,地勢較崎嶇、地表破碎、交通不便,鄉村聚落分布零散且規模較小。1980—1990年,巢湖東北部的橋頭集鎮、烔煬鎮、柘皋鎮為熱點區,次級熱點區包括巢湖南部及合肥蜀山區的紫蓬鎮、花崗鎮、冶父山鎮等7個鄉鎮,這些鄉鎮農業生產條件好、交通便利,鄉村擴展速度快,規模大且較為集中;冷點區集中在巢湖流域西南的主簿鎮、河棚鎮等鄉鎮,流域西南、東南部的泥汊鎮、福渡鎮等6個鄉鎮形成次級冷點區,規模較小且布局分散,主要分布在冷點區周圍;2000年,鄉村聚落熱點區基本維持不變,原不顯著區無為市紅廟鎮、長豐縣雙墩鎮轉變為次級熱點區,肥西縣花崗鎮在內的3個次級熱點區轉變為不顯著區;2010年,巢湖東北部原熱點區橋頭集鎮、烔煬鎮、柘皋鎮轉變為次級熱點區,流域北部長豐縣雙墩鎮及南部廬江縣冶父山鎮由于政府規劃變為新的熱點區;2020年,肥西縣崗集鎮、杭埠鎮及廬江縣萬山鎮等增長為新次級熱點區,無為縣紅廟鎮和廬江縣盛橋鎮轉為不顯著區,原西南部冷點區萬佛湖鎮和河棚鎮變為次級冷點區。40年間,隨著城鄉一體化和鄉村振興戰略的實施推進,安徽省對各地區鄉村土地和聚落“空廢化”進行整改,大量鄉村土地變為城市建設用地,土地利用類型發生轉變,巢湖流域城鄉融合進程加快。

4 巢湖流域鄉村聚落時空演變的影響因素

4.1 指標選取

鄉村聚落規模影響因素可以分為自然(地貌、地質、水文和氣候等)和社會(交通、土地利用、城鎮化和城鄉關系等)兩大類[31],基于巢湖流域鄉村聚落時空演變特征分析的基礎上,進一步定量識別鄉村聚落時空演變分布的影響因素及影響程度。由于數據可獲得性的限制,研究主要關注鄉村聚落空間分布的自然因子、區位因子及社會經濟因子,選取高程(X1)、坡度(X2)、距河流距離(X3)、距道路距離(X4)、農業人口數量(X5)、農業總產值(X6)、農民人均收入(X7)、第三產業生產總值(X8)、城鎮化率(X9)共計9個自變量,結合全國土地調查分級標準與研究區自身情況,將數值自變量X1—X4按傳統分類方法轉化為類型量[32],X5—X9按自然間斷點分類。

4.2 影響因素分析

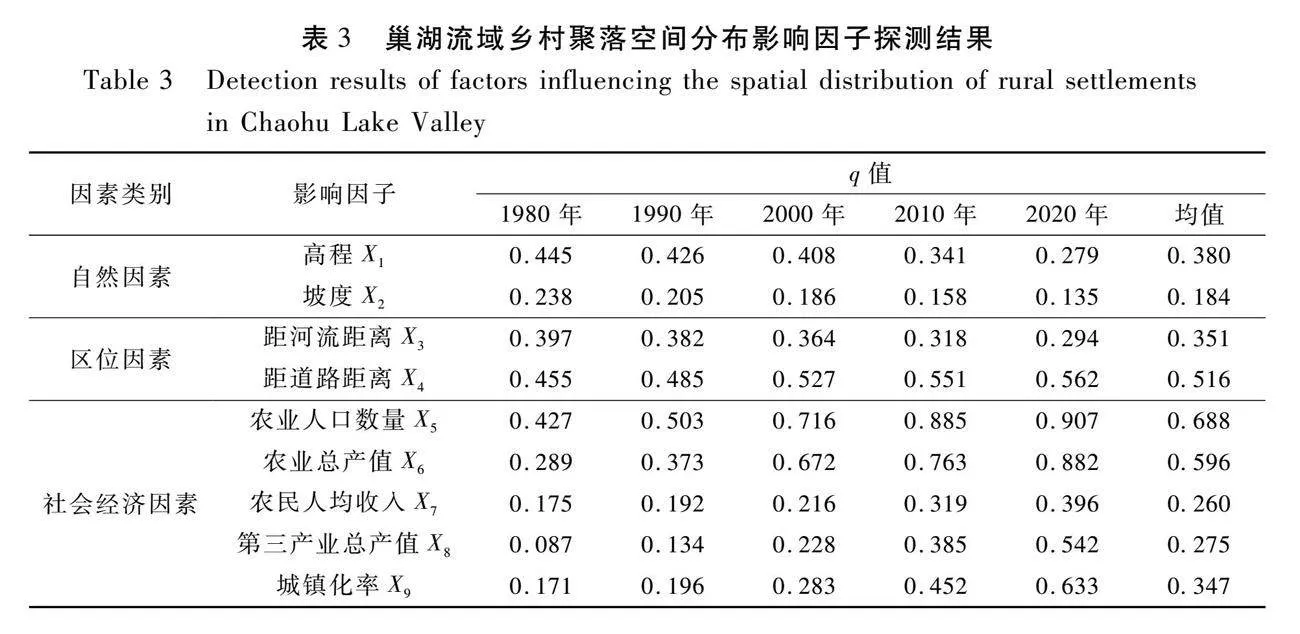

通過地理探測器中的因子探測計算各因子的q值(表3)。由表3可知,社會經濟因素的解釋力最強,其次是區位因素,最后是自然因素。隨著經濟社會發展,巢湖流域鄉村聚落對自然環境的依賴性逐漸降低,受到人類活動的影響越來越顯著。

4.2.1 自然因素

自然因素作為鄉村聚落形成和發展的基礎,為鄉村聚落的形成和發展提供了空間,同時對聚落的空間布局又有制約作用[33],高程和坡度是影響鄉村聚落時空演變的兩個重要因素。結合表3可知,影響巢湖流域鄉村聚落空間分布的自然因素中,高程、坡度的解釋力逐年降低。長期以來,人們多選擇地形平坦,易于耕作的地區聚居。在城市發展水平較低時,坡度、高程通過影響區域氣溫、降水等條件影響鄉村聚落的選址。隨著經濟社會的不斷發展,坡度、高程等自然因子通過影響交通線路、產業發展等基礎設施建設的選址來影響鄉村居民的生產生活,推動鄉村聚落的變遷。巢湖是區域內鄉村聚落賴以生存發展之依托,根據人類擇水而憩的傳統觀念,區域內鄉村聚落圍繞巢湖及沿巢湖支流線性分布,西南山區人口分布較少,自然因素是形成巢湖流域初期鄉村聚落基本時空演變的基礎和重要因素。巢湖流域位于江淮丘陵,整體地勢不高,自然因素對聚落的形成及人口遷移的后期影響不大,隨著技術進步、人口流動、農村產業結構轉變等,自然因素對巢湖流域鄉村聚落時空演變的影響力總體下降。

4.2.2 區位因素

近40年間,距河流距離的解釋力逐年降低,但距道路距離的解釋力不斷增加,距道路距離的解釋力高于距河流距離。河流是人們賴以生存的重要資源[34],聚落發展選址之初就緊密結合當地山水,巢湖流域面積廣闊,生態環境良好,各時期的鄉村聚落均呈現出明顯的沿河流分布指向性,但由于農業技術水平現代化逐步提升,聚落生產生活對河流的依賴性逐漸降低。道路承擔著城鄉之間生產生活要素互聯互通的重要職責[34],巢湖流域鄉村聚落分布對道路的依賴度較高,具有強烈的道路指向性。寧西線、合九線、312國道、合寧高速、滬成高速等橫穿全境,道路在建設過程中會考慮村莊分布情況就近建設。河流在自然環境下形成,在較長一段時間內不會發生較大變化,部分沿河聚落會因道路的發展帶動而不斷擴大規模,因此距道路距離已成為影響巢湖流域鄉村聚落空間分布的主要區位因素。隨著村鎮道路體系建設的完善和居民生活水平的提高,部分鄉村聚落沿著新修的村路分布,巢湖流域沿路分布的鄉村聚落較為穩定。在交通便捷的現代社會,道路擴建與聚落規模擴張相輔相成,共同形成區域協調發展的良性循環。

4.2.3 社會經濟因素

由表3可知,社會經濟因素對鄉村聚落時空演變的總體影響力逐漸上升,其中解釋力由大到小依次為農業人口數量、農業總產值、城鎮化率、第三產業總產值和農民人均收入,社會經濟因素在新環境背景下影響著新時代人地關系進而影響著鄉村聚落的時空演變。隨著農業產業現代化進程加劇,農業總產值的提升實現鄉村人均收入水平的提高,鄉村地區居民改造環境能力進一步提升,鄉村聚落時空演變隨之變化。隨著美麗鄉村建設的持續推進,鄉村發展更加注重產業融合,第三產業在鄉村地區生產總值中所占比重逐漸上升,鄉村人均收入水平進一步提高,鄉村聚落的時空演變進一步發生變化。規劃政策因素是新時期鄉村聚落時空演變的重要因素,通過對現狀空間無序、居民點散布的鄉村聚落空間體系進行科學合理且有效的整改,以保證全域國土空間資源高效的整合。2000年,安徽省政府提出把推動城鎮化進程作為拉動經濟社會增長的發展戰略之一,規劃政策調整也帶動了城鎮化進程。2005年以來,安徽省大規模開展農村區劃調整,通過撤鄉改鎮、鄉鎮合并等,整合資源,進一步發揮中心城鎮對區域發展的集聚作用,促進人口遷移。2011年安徽省撤銷地級巢湖市并對部分行政區劃進行調整,在合肥市帶動及政策幫助下,巢湖市發展建設進程加快,隨著中心城區對下屬鄉鎮的集聚力加強,村鎮人口不斷遷移,進一步導致鄉村建設重心偏移。

5 主體功能區視角下巢湖流域鄉村聚落空間重構

在美麗鄉村建設和鄉村振興戰略的大力推動下,社會經濟因素對巢湖流域鄉村聚落空間重構的影響越來越顯著,城鎮化和工業化快速發展,未來巢湖流域鄉村聚落的空間轉型與重構劇烈而典型。在市場機制的驅動下,鄉村地域功能多樣性、潛力價值多元化日益彰顯,迫切需要從地域系統的角度,突出區域主體的功能導向,選擇鄉村聚落差異化的重構模式,才能優化鄉村聚落的空間布局,合理重構鄉村聚落的空間秩序[35]。

5.1 類型劃分

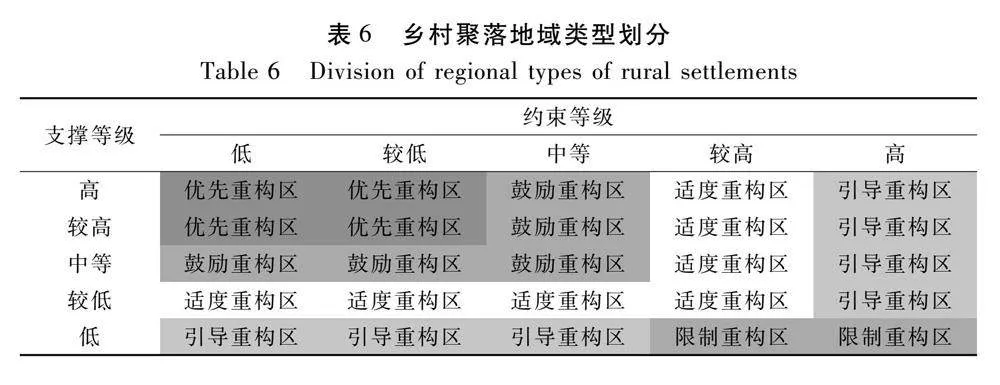

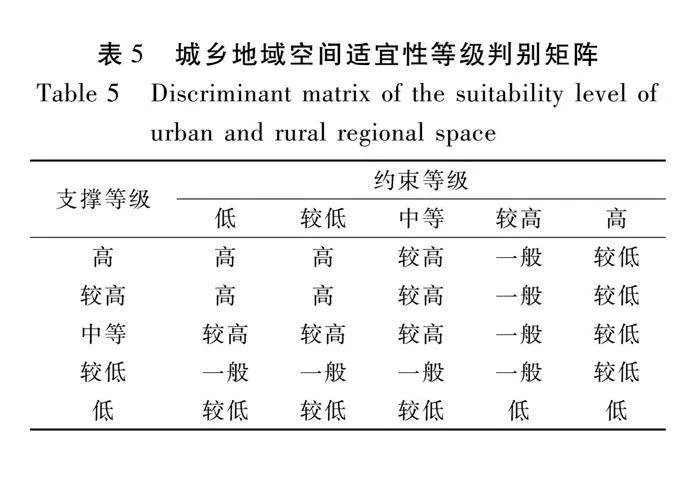

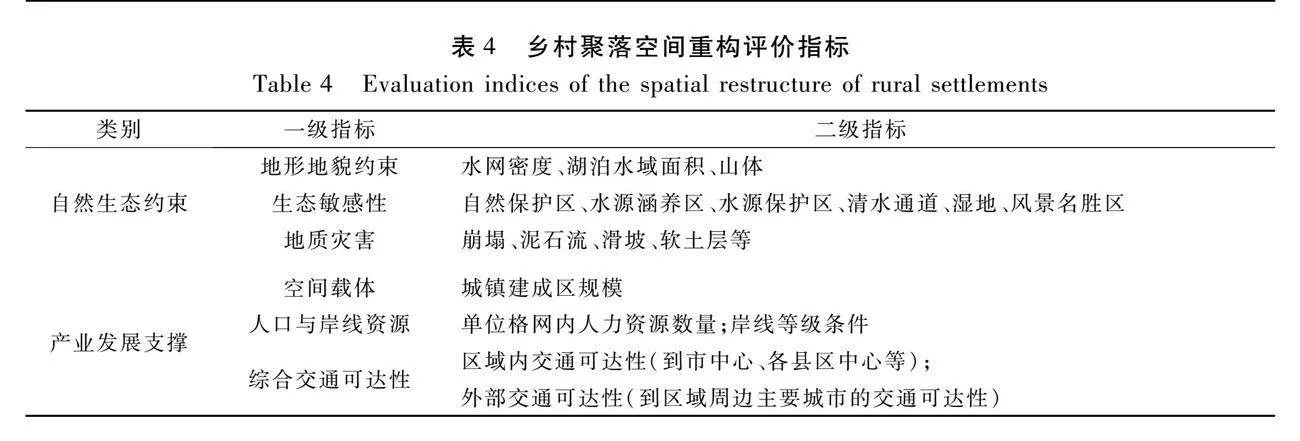

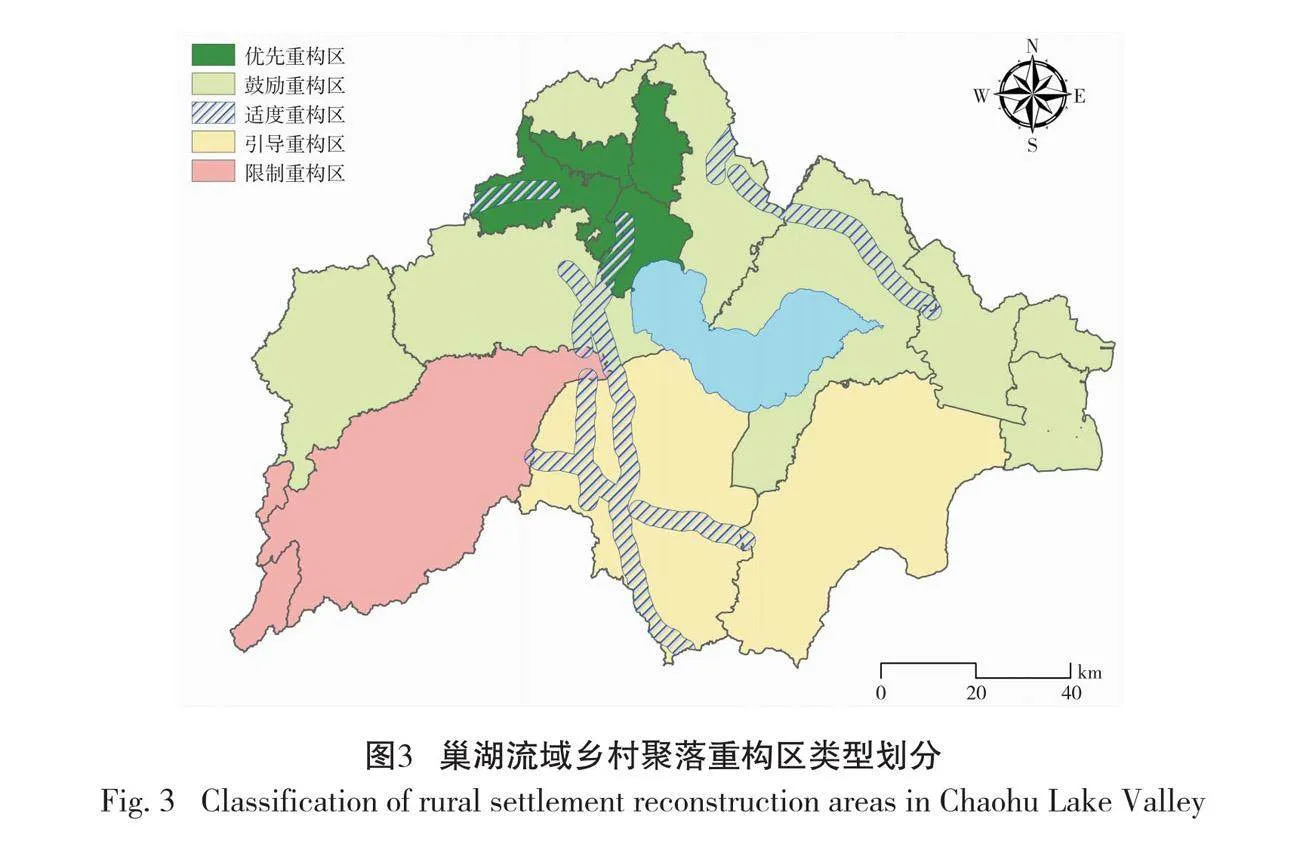

在自然生態約束等級和產業發展支撐等級劃分的基礎上,采用二維矩陣判別方法,建立二維判別矩陣,相關指標見表4。以1 km×1 km空間格網為基本評價單元,根據格網在二維矩陣中的位置,確定城鄉地域空間適宜性等級(表5),在此基礎上對巢湖流域鄉村聚落地域類型進行劃分[35]。結果顯示(表6),巢湖流域鄉村聚落地域類型劃分為優先重構區、鼓勵重構區、適度重構區、引導重構區和限制重構區。根據表6及圖3可知,巢湖流域鄉村聚落優先重構區主要分布在合肥市廬陽區、包河區、瑤海區、蜀山區及高新區等城市建成區附近,承擔著社會經濟發展和城鎮建設的重要任務;鼓勵重構區主要分布于六安市金安區、合肥市肥西縣、肥東縣、長豐縣、巢湖市、蕪湖鳩江區、馬鞍山和縣和含山縣等縣城地區;適度重構區分布在巢湖周邊、合巢蕪高速沿線、合寧高速沿線及101、103、319省道沿線,集中于主要道路沿線和沿湖地區,呈軸狀分布;引導重構區主要分布在廬江縣和無為縣交界地區及無為縣南部地區,農業基礎好;限制重構區集中分布在舒城縣西南、無為縣西北部和霍山縣、岳西縣等西南山區,聚落數量少、面積小且布局分散。

5.2 重構策略

巢湖流域鄉村聚落優先重構區主要分布在城市建成區附近,承擔著社會經濟發展和城鎮建設的重要任務,應優先保障城市建設用地,增強服務業的產業能力,引導工業向開發區轉移,可采用“中心-邊緣”圈層結構,充分發揮區域城鎮中心的集聚能力和輻射效應,帶動周邊中小城鎮發展,促進農村人口和產業轉移;鼓勵重構區主要分布于縣城地區,縣城的社會經濟發展水平有限,通過完善縣城的基礎設施建設和生產環境,增強縣城經濟活力,構建合理的村鎮等級體系,帶動周邊局部地區發展,促進縣域鄉村人口轉移;適度重構區集中于主要道路沿線和沿湖地區,應充分依托交通線和環巢湖的區位優勢,引導發展潛力較大的鄉鎮向重點鎮發展,促進農村人口就地轉化,可采用“點-軸”空間結構,逐步形成帶狀的“道路-鄉村-縣城”體系;引導重構區應優先加強農業基礎設施建設,保障農田用地,確保農業生產,為城鎮穩定提供農產品;限制重構區集中分布在西南山區,在保護生態環境的前提下,挖掘鄉村地域特色,以巢湖風景名勝區、中廟姥山島景區、三河古鎮景區、長臨河古鎮、巢湖半島國家濕地公園、濱湖國家濕地公園、棲風州濕地公園、槐林濕地公園、柘皋河濕地公園等具有重要生態功能的古鎮景區和濕地為生態節點和生態廊道,保護鄉村現有的景觀風貌,采用“核

心村莊+點狀分散村莊”的空間結構,構筑生態良好、結構合理的鄉村聚落空間,一定程度上控制鄉村聚落空間的重構。

6 結論與展望

以巢湖流域鄉村聚落斑塊數據為基礎,運用景觀格局指數、空間自相關法對1980—2020年巢湖流域鄉村聚落時空演變特征進行了研究,并采用地理探測器探討了巢湖流域鄉村聚落時空演變的影響因素,在主體功能區的視角下劃分巢湖流域鄉村聚落地域類型,進而提出相應的重構模式和途徑,主要結論如下:

第一,巢湖流域用地規模不斷擴大,呈外部擴張和內部填充趨勢,聚落形狀逐漸規整。1980—2000年,巢湖流域鄉村聚落的空間外部擴張特征明顯,聚落發展隨意且形狀不規則,發展模式較為粗放;2000年后,隨著城鄉空間一體化戰略提出和美麗鄉村建設的推進,鄉村聚落擴張勢頭減弱,邊緣形態逐漸規整,由原來粗放外擴向內涵提升階段轉變。

第二,巢湖流域鄉村聚落空間擴張存在空間相關性,但空間擴張的關聯性逐步降低,鄉村聚落空間分異性加劇。鄉村聚落的熱點區主要分布在巢湖北岸柘皋河流域,冷點區主要位于西南部的大別山區,聚落分布零散且規模較小。隨著城鄉一體化和鄉村振興戰略的實施推進,安徽省對各地鄉村土地和聚落“空廢化”進行整改,巢湖流域城鄉融合進程加快。

第三,巢湖流域鄉村聚落空間分布受自然、區位和社會經濟因素的共同影響,其中自然因素奠定巢湖流域鄉村聚落的基本格局,但對巢湖流域鄉村聚落時空演變的影響力總體下降。在鄉村振興、脫貧攻堅等一系列國家政策的大力推動下,社會經濟因素對鄉村聚落空間格局的形成發揮重要作用。

第四,在主體功能區的視角下,將巢湖流域鄉村聚落地域類型劃分為優先重構區、鼓勵重構區、適度重構區、引導重構區和限制重構區,針對各類型區所處的位置,進而提出相應的重構模式和實施路徑。

研究結果對巢湖流域鄉村聚落空間優化及鄉村振興有一定借鑒意義,但由于數據獲取受限,缺少更高分辨率的社會經濟數據,在定量分析時精度略有不足,后續研究可通過社會經濟調查,結合相應統計年鑒獲得高分辨率社會經濟數據;對巢湖流域鄉村聚落空間重構策略的研究仍不夠具體,后續考慮構建鄉村聚落空間重構測度指數,從經濟、社會和空間3大維度評價鄉村聚落空間重構的水平,識別鄉村重構的問題區域,從自然因素、經濟社會因素和政策因素三方面,探討相應的優化措施。

參考文獻:

[1] 李小建.欠發達區鄉村聚落空間演變[M].北京:科學出版社,2019.

[2] 金其銘.農村聚落地理[M].北京:科學出版社,1988.

[3] DOXIADIS C A.Ekistics:an introduction to the science of human settlements[M].Athens Publishing Center,1968.

[4] PACIONE M.Rural geography[M].London:Methuen,1961.

[5] BASKI J,STOLA W.Transformation of the spatial and functional structure of rural areas in Poland[J].Rural Studies,2002(3):1-12.

[6] SEVENANT M, ANTROP M.Settlement models,land use and visibility in rural landscapes:two case studies in Greece[J].Landscape and Urban Planning, 2007,80(4):362-374.

[7] IMPERIALE A J,VANCLAY F.Experiencing local community resilience in action:learning from post-disaster communities [J].Journal of Rural Studies,2016 (Part A):204-219.

[8] CARRION-FLORES C,IRWIN E G.Determinants of residential land-use conversion and sprawl at the rural-urban fringe[J].American Journal of Agricultural Economics,2004,86(4):889-904.

[9] 馮應斌,龍花樓.中國山區鄉村聚落空間重構研究進展與展望[J].地理科學進展,2020,39(5):866-879.

[10]關小克,王秀麗,張鳳榮,等.生態剛性約束下的山區農村居民點整治與調控:以北京市門頭溝區為例[J].資源科學,2017,39(2):220-230.

[11]TU S S,LONG H L,ZHANG Y N,et al.Rural restructuring at village level under rapid urbanization in metropolitan suburbs of China and its implications for innovations in land use policy[J].Habitat International,2018(77):143-152.

[12]金利霞,文志敏,范建紅,等.鄉村空間重構的理論研究進展與理論框架構建[J].熱帶地理,2020,40(5):765-774.

[13]YIN J B,LI H,WANG D Y,et al.Optimization of rural settlement distributions based on the ecological security pattern:a case study of Da’an city in Jilin province of China[J].Chinese Geographical Science,2020,30(5):824-838.

[14]HUANG Q,SONG W,SONG C.Consolidating the layout of rural settlements using system dynamics and the multi-agent system[J].Journal of Cleaner Production,2020,274:123150.

[15]李紅波,張小林,吳啟焰,等.發達地區鄉村聚落空間重構的特征與機理研究:以蘇南地區為例[J].自然資源學報,2015,30(4):591-603.

[16]邵楠.南陽市鄉村聚落空間分布特征及驅動力分析[J].中國農業資源與區劃,2020,41(2):220-225.

[17]楊凱悅,宋永永,薛東前.黃土高原鄉村聚落用地時空演變與影響因素[J].資源科學,2020,42(7):1311-1324.

[18]談宇翔,向明順,邢路歌,等.川西北高原鄉村聚落空間分布特征及影響因素分析[J].湖北大學學報(自然科學版),2024,46(4):9-14.

[19]謝顯奇,甘淑,余莉.巖溶山地鄉村聚落時空演變特征分析:以廣南縣為例[J].地球科學(中國地質大學學報),2013,38(S1):183-189.

[20]范佳琦.人地協調視角下榆樹地區鄉村聚落空間形態演變研究[D].吉林:吉林建筑大學,2023.

[21]朱思陽.鄉村聚落空間結構韌性與聚落演化生態擾動的關聯研究[D].武漢:武漢大學,2022.

[22]張政.產業變革型鄉村聚落空間重構規律解析與規劃優化研究[D].重慶:重慶大學,2022.

[23]陳茹.基于“語境-文本”理論視野的長江中游傳統聚落及鄉村公共建筑研究[D].武漢:華中科技大學,2018.

[24]蘇雅.黃河流域典型區域鄉村聚落形態演變及影響因素研究[D].開封:河南大學,2020.

[25]王正偉,馬利剛,王宏衛,等.干旱內流區綠洲鄉村聚落時空演變及影響因素分析:以塔里木河流域為例[J].長江流域資源與環境,2020,29(12):2637-2646.

[26]劉香云,王宏衛,楊勝天.艾比湖流域綠洲鄉村聚落時空演變及其驅動力分析[J].干旱區地理,2018,41(4):859-866.

[27]梁發超,劉詩苑,起曉星,等.近30年閩南沿海鄉村聚落用地空間演化過程研究[J].農業工程學報,2019,35(22):18-26.

[28]海貝貝,李小建,許家偉.鞏義市農村居民點時空演變演變及其影響因素[J].地理研究,2013,32(12):2257-2269.

[29]紀惠文,查小春.秦嶺東部鄉村聚落空間演變特征及其影響因素研究:以商洛市丹鳳縣為例[J].生態與農村環境學報,2022,38(1):32-42.

[30]王勁峰,徐成東.地理探測器:原理與展望[J].地理學報,2017,72(1):116-134.

[31]胡航簫,戴文遠,徐乙文,等.福州山區鄉村聚落空間格局及其與水土資源的耦合態勢[J].生態與農村環境學報2021,37(2):164-171.

[32]SONG Y,WANG J,GE Y,et al.An optimal parameters-based geographical detector model enhances geographic characteristics of explanatory variables for spatial heterogeneity analysis:cases with different types of spatial data[J].GIScience & Remote Sensing,2020,57(5):593-610.

[33]李智,張小林,李紅波.縣域城鄉聚落規模體系的演化特征及驅動機理:以江蘇省張家港市為例[J].自然資源學報,2019,34(1):140-152.

[34]宋偉,程葉青,林丹,等.快速城鎮化背景下鄉村居民點時空演變及其驅動因素:以海口市為例[J].經濟地理,2020,40(10):183-190.

[35]李傳武,梁雙波,車前進.主體功能區視角下蕪湖市鄉村聚落空間分類與重構[J].長江流域資源與環境,2015,24(10):1736-1743.

Spatio-temporal Evolution,Influencing Factorsand Spatial Reconstruction of Rural Settlements in the Lake Valley:A Case Study of Chaohu Lake Valley

YANG Qian1,WU Lei2

(1.a.Division of Developing and Planing,b.Research Center for Culture and Economic Development around Chaohu Lake,Hefei University,Hefei Anhui 230601,China;2.School of Resources and Environment,Anhui Agricultural University,Hefei Anhui 230036,China)

Abstract:The study of spatio-temporal evolution process and influencing factors of rural settlements is the foundation for optimizing rural settlement space and the important basis for implementing local rural revitalization strategies.Taking Chaohu Lake Valley as the research area,this study employs the methods of landscape pattern index,spatial autocorrelation and geographic detector to investigate the spatio-temporal evolution characteristics of rural settlements in Chaohu Lake Valley in the past 40 years and reveal the influencing factors of the spatio-temporal evolution of rural settlements.The types of rural settlements in Chaohu Lake Valley is classified from the perspective of the main functional areas,and corresponding reconstruction models and approaches are proposed.The results are as follows:(1) The total number and area of rural settlements in Chaohu Lake Valley have steadily increased and the scale of land use has continued to expand,presenting an overall trend towards external expansion and internal filling;the shape of settlements has gradually become normalized,transitioning from the original extensive expansion to the stage of connotation enhancement;(2) There is a positive correlation between the spatial expansion of rural settlements in Chaohu Lake Valley,but the spatial correlation of the expansion has gradually decreased,and to some extent,it has shown a trend of low spatial value agglomeration with increased local spatial differentiation;the hot spot areas of rural settlements are mainly distributed in the Zhegao River Basin on the north bank of Chaohu Lake,forming a clustered distribution while the cold spot areas are mostly concentrated in the southwestern Dabie Mountain area,with scattered and small-scale distribution;(3) The spatio-temporal evolution of rural settlements in Chaohu Lake Valley is formed by multiple factors;following the development of economy and the improvement of people’s living standards,the dependence of rural settlements on the natural environment is gradually decreasing whereas the impact of socio-economic development and planning policies is becoming increasingly significant.The types of rural settlements in Chaohu Lake Valley are divided into priority reconstruction areas,encouraged reconstruction areas,moderate reconstruction areas,guided reconstruction areas,and restricted reconstruction areas by evaluating the spatial suitability of rural areas from the perspective of main functional areas in order to optimize the spatial pattern of rural settlements in Chaohu Lake Valley.Corresponding reconstruction models and approaches are proposed for each type of area to support the steady advancement of the local rural revitalization strategy.

Keywords:geographic detector;main functional areas;spatial restructure;Chaohu Lake Valley