協同與重塑:AIGC時代中華傳統書畫藝術的傳播策略

[摘 要]生成式人工智能的異軍突起為中華傳統書畫藝術的傳播帶來了新契機,其內容生成能力協同參與并重塑了書畫藝術傳播的表達方式,由此也成為后者在新技術語境下創新、重組的強勁動力。基于此,可從傳播的方式、內容、技術、美育、內在價值等方面提出創新策略,并思考其中潛藏的隱患與危機,以期有助于提升中華傳統書畫藝術的傳播力。

[關鍵詞]AIGC 中華傳統書畫藝術 人工智能生成藝術 美術傳播

自2023年(被稱作“AI大模型元年”)以來,AI模型及其應用軟件呈現出爆發式增長趨勢。據國際知名咨詢機構“國際數據公司”(IDC)預測,2024年全球將涌現超5億個AIGC(AI generated content,人工智能生成內容)類的新應用。 葉子:《2024 AIGC應用十大趨勢發布——智能化應用將出現爆發式增長(AI前沿觀察)》,《人民日報(海外版)》2024年1月19日第8版。AIGC正在融入人們生活與工作的各式場景,使其從“+AI”走向“AI+”,重新定義著這些場景虛實融合的新范式,使知識的生產、研究,以及文化藝術傳播的方式等發生了突破人們過往認知的變革。面對如此態勢,于我國歷史悠久、光芒璀璨的傳統書畫藝術而言,其在AIGC時代的傳播所面臨的既有需要緊抓的新機遇,也有前所未遇的新挑戰。

一、“AIGC+”:人機協同賦能中華傳統書畫藝術傳播的新契機

我國傳統書畫藝術源遠流長,在延續幾千年的發展歷程中,涌現出無數書畫大家和傳世名作——這些名家或開山立派,或獨樹一幟,相關作品亦因藝術造詣高超而引得海內外無數人競相追捧。隨著科技的進階,傳統書畫藝術如今也衍生出許多新的傳播樣式。而人機協同的AIGC技術的問世及應用,必將助推傳統書畫藝術傳播迎來新契機。我們至少可預見其在以下這些方面將有所作為:

首先,AIGC可帶來優質的私人定制服務體驗。例如,AI繪畫軟件/圖像生成模型Stable Diffusion(直譯為“穩定擴散”)在模型層面的創新、良好開源社區 開源,即開放源代碼,指任何人都可以學習其源代碼并在此基礎上修改與擴充。開源社區又稱開放源代碼社區,一般由擁有共同興趣愛好的人組成,是根據相應的開源軟件許可證協議公布軟件源代碼的網絡平臺,同時也為社區成員提供一個自由學習交流的空間。氛圍的形成、模型開源后為訓練AIGC模型投喂的規模龐大的原材料數據集,以及在此基礎上的大量二次開發,為之后“文生圖”領域的應用軟件、插件的拓展提供了技術保障。至2022年,AIGC技術已具備將文本轉為圖像的能力。也就是說,無論是書法還是國畫,其創作和傳播皆已被AIGC全面覆蓋,系統可依循用戶輸入的文本提示詞智能地生成不同主題、不同風格的具有“中國風”的定制字體和繪畫,且其最終智能“創作”的作品在筆觸、布局、抓形、配色、表現力等方面皆可達到中等偏上水平。這一情況已不再僅出于想象、科幻或實驗,而是已切切實實被應用到了日常工作、學習中,讓用戶真正體驗到了專業、豐富的優質服務。

其次,AIGC可為跨文化的無障礙交流提供有力支持。對AIGC繪圖技術及工具的使用并不局限于特定國家和地區,也不僅限于特定人群——不只是藝術家,任何對書畫藝術的生產、傳播有需要的組織或個人都已有了機會。這種開放的態度既保證了“投喂”給相應AIGC軟件的開源跨模態數據庫的書畫藝術作品的多樣性和豐富性,也是各文化相互交流合作的基礎。以AI繪畫工具“中道”(Midjourney)為例,國內已有各類專業或非專業人員運用此平臺的智能技術,立足文化本位,融合海外文化元素,生成充滿“國風”色彩的書畫作品,引來大量外國網友的關注與收藏,提升了中華傳統書畫藝術的國際感召力。

再者,AIGC可助推傳播方式上的創新型交互。互聯網的飛速發展帶來了內容消費量的激增和數字世界內容的巨大缺口,僅靠工程師、藝術工作者等原本擁有書畫創作能力的專業人士進行“生產”與傳播的渠道已不盡合時宜;AIGC對使用人員要求的低門檻,及其在提示詞作用下數秒鐘內快速生產多幅作品的高效率,有效緩解了傳統書畫藝術在網絡上傳播時數量“短缺”的問題。另外,給AI參與創作、傳播傳統書畫藝術(風格)作品發出指令的,正在從專業的書畫家轉變為非專業的參觀者或用戶,即從作者變為觀者。與錄入模型中的已知、可控的書畫作品不同,經過AIGC二次“發散”的書畫作品被觀者施加了更多不可預測的個人影響——這種允許觀者深度參與的傳播方式當更能增加眾人的好感度和作品的流傳度。

二、守正創新:AIGC融入中華傳統書畫藝術的傳播策略

在過去的一百多年里,西方文化的強勢介入與新技術的猛烈沖擊使傳統書畫藝術“生態”遭受重創,中華傳統書畫藝術品在全球市場上的價值似乎僅體現在拍賣會上一年高過一年的成交價格。如今,隨著我國國力日漸強盛,在AIGC技術的“加持”下,作為中華文化最具代表性的形式之一的傳統書畫藝術的從業者應實時洞悉這項技術促成的各種變化,在堅持中華傳統書畫藝術美學原則和特色的“守正”前提下,力促其在新環境下的傳播創新。筆者認為,這至少可涉及或說須留意到以下幾個方面。

(一)沉浸體驗的黏性互動

對傳統書畫藝術而言,過去很長一段時間內的傳播是以一種單向的簡單陳列方式為代表的,其間很少會產生如人與人之間日常社交般的無障礙互動交流——被展陳的書法、國畫等類別的藝術品是“沉默”的,需要觀者花費一定的時間獨自慢慢品味其中的細節,揣摩其所蘊含的情感與意境,而無法與它們直接“對話”。AIGC技術的加入則完全改變了這種單一、“乏味”的傳播方式,增強了觀者與傳統書畫作品之間的互動性,也提升了觀者的體驗水平。在這方面,目前已可見一些有代表性的“互動”的產品/服務案例。

例如,2024年1月在蘇州高新區進行的“AI黑科技體驗展”中設置的“書法機器人”受到了觀眾的高度關注,“AI書法家”的現場揮毫潑墨贏得了眾多觀展者的喜愛。體驗者只要在特定的AI學習機上選擇自己喜歡的賀詞,AI書法機器人就會在系統的控制下,依從指令提筆蘸墨、書寫祝福,完成用戶的“定制作品”。 張冰晶:《年味滿滿!AI書法機器人喊你來接龍年“福”氣》,百度“百家號”之“揚子晚報”,2024年1月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789343364285941708,訪問日期:2024年6月28日。這種互動性打破了前述的“靜態”,在滿足使用者個性化追求的同時,還可巧妙地調動其學習傳統書法的主觀能動性,從情感上加強用戶黏性,將用戶與傳統書法技藝緊密聯結起來。

又如,2023年11月,廣州畫院主辦的“AIài”藝術作品展中也包含了AIGC 與傳統書畫藝術交融的嘗試。四個月后在上海寶龍美術館開展的“花俊:他山我山”則進一步展開與AIGC的“對畫”。該展覽并非傳統意義上的個人國畫展,其展出作品不乏藝術家借用AIGC技術創作的,且可以與觀眾互動,所以是一次藝術實驗展。在該展覽開幕之前,主創者還利用文生視頻模型Sora預先建立了一個包含該展覽中所有作品數據的“花俊特色山石畫作數據庫”。這樣,當觀眾將觀展所感的相關聯想詞匯作為提示詞輸入命令欄后,AIGC就會仿佛“化身”為“花俊分身”,對下達指令者進行回應并開始“創作”,即按照設定好的算法和生成路徑對已存儲的數據加以計算、提取,然后生成新的、富有花俊個人風格的筆墨繪畫作品。 劉玉涵等:《當傳統水墨遇上人工智能:花俊“對畫”生成式AI》,百度“百家號”之“潮新聞客戶端”,2024年3月6日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792735147379682176,訪問日期:2024年6月28日。

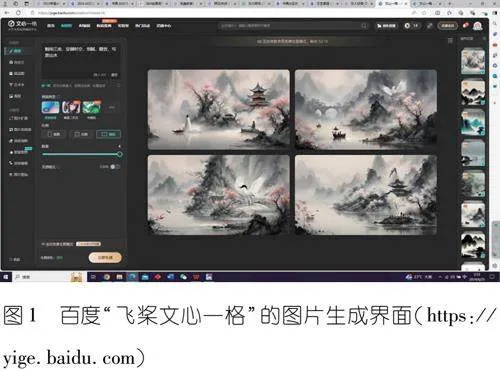

再如,百度旗下的“飛槳文心一格”同樣是一款頗有代表性的AI繪畫應用軟件或說工具。位于其“底座”的文心跨模態大模型ERNIEViLG2.0是目前全球參數規模最大的AI繪畫大模型,可輔助有設計需求和有創意的人完成多種風格的創意繪畫。即使是沒有美術功底的人,也只要將想要創作的圖畫的提示詞輸入界面創意欄,如輸入“煙雨江南,穿越時空,細膩,精致,寫意山水”之類,繪畫風格選擇“智能推薦”,再點擊“立即生成”,即可獲得若干“中國風”繪畫作品,并可進一步對其中一幅作更為詳細的編輯——這些編輯工作也都有AI介入,包括藝術字使用、圖片擴展、圖片高清化、涂抹清除、智能摳出、圖片疊加等功能(見圖1)。而在作品輸出界面,系統還給出了應用場景,可將最終作品“落地”于各種周邊產品的定制,例如:高清玻璃質感手機殼、內彩馬克杯、純棉環保帆布包、水晶絨抱枕,等等——雖然這些產品都是需要用戶付費的,但它的確可以將與AIGC互動所得的國風繪畫藝術作品浸入現代日常生活,在無形中強化用戶黏性。

(二)跨界思維的多維發散

在當今快節奏的生活中,讓人們專門騰出一整段時間去欣賞、品味字畫可能并不容易,其中還涉及個人的興趣愛好、知識積累與文化修養等因素,所以傳統書畫藝術的傳播,特別是在年輕群體中的傳播,與各種風格的漫畫、藝術字體等相比,受歡迎程度并不太高。而AIGC可將傳統書畫藝術與廣受當代大眾歡迎的文學故事、動畫、影視、短視頻、文創用品等進行跨界融合,這顯然可以讓傳統書畫藝術提升“曝光率”,從而更容易有機融入當代大眾的生活世界。

例如,《千秋詩頌》是我國首部由AI生成的水墨“國風”動畫片(見圖2),它將傳統水墨繪畫、書法藝術與文學典故、動畫思維融為一體。該片由AI數據大模型來支持每一幀畫面的生成——這些依托“央視聽媒體”大模型、基于海量的相關精準數據生成的畫面,能夠準確把握水墨、工筆等技法的傳統風格和意蘊,令整部動畫片在宣傳中國古詩詞的同時,還能讓故事中展現的建筑、酒具器皿、擺件、人物、山水以及書法配字都飽含華夏韻味,由此能夠潛移默化中影響觀者對傳統書畫藝術的理解和審美。

又如,2023年獲得第三屆巴西Tietê國際電影獎實驗短片單元最佳影片提名的《龍門》(Dragon Gate)是一部由中國傳媒大學動畫與數字藝術學院DigiLab實驗室使用原創生成式人工智能技術創作的動畫短片(見下頁圖3)。該片以傳統“水墨為媒,以紙、筆、墨的極致簡約、濃淡轉化的輕靈飄逸契合‘俠’所代表的自由無束的精神意象” 《中傳創作國內首部AIGC水墨動畫〈龍門〉獲巴西Tietê國際電影獎提名》,中國傳媒大學網站,2023年11月23日,https://xuanchuanbu.cuc.edu.cn/2023/1124/c770a214140/pagem.htm,訪問日期:2024年6月30日。,為此,創作團隊訓練了人工智能模型“墨池”(Inkstone)用以豐富、補充筆墨細節,最終生成敘事動畫的效果。

同年,國家大劇院在建院16周年之際,組織了“藝·境——國家大劇院數字藝術展”,展區內布置的VR一體機亦搭載了VR播控引擎和AIGC視頻生成技術。展覽通過全息技術的運用,將晚清畫師沈蓉圃的工筆寫生戲畫像《同光十三絕》作了生動展現;現場還設置了一種新型動態海報,每當攝像頭捕捉到人臉時,海報上的人物就會“復活”,再現小說中的經典片段。由此,科技與書畫藝術得以靈動地結合。 《亮相國家大劇院數字藝術展 新壹科技AIGC為藝術“煥新”》,網易新聞,2023年12月26日,https://m.163.com/news/article/IMT3TEDJ00019UD6.html,訪問日期:2024年6月29日。

(三)技術驅動的先鋒嘗試

世人皆愛嘗“鮮”,而AIGC即是近兩年最為熱門也最能激發人們獵奇心態的技術應用之一。可以說,借此東風,與AIGC的聯動,拉開了中華傳統書畫藝術在這個新技術時代傳播的序幕。經過長期學習和訓練而生成的AIGC,對傳統書畫藝術之繼承、創新與傳播而言是協助和反哺,亦是提升藝術生產效率的一種可行手段。比如,“2023中國光谷人工智能AI藝術展”上發布的6米長卷《光谷十景》便是由AI創作的——在40天時間內,借由輸入系統的北宋屈鼎《夏山圖》、唐代李思訓《江帆樓閣圖》等多位唐宋水墨大家的作品素材,AI自主創作、生成了這幅“國風版”的科技新城水墨畫像。 《國內首個AI科技新城畫像——〈光谷十景〉發布》,湖北日報網站,2023年9月1日,https://news.hubeidaily.net/pc/c_1767639.html,訪問日期:2024年6月29日。

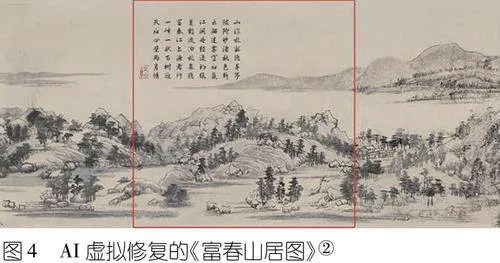

AIGC技術的魅力還體現在了書畫作品修復領域。例如,不同于以往基于紙本的工序繁復、用時漫長的人工修復和現代常見的圖片、視頻、音頻等資料的簡單數字修復,百度文心大模型可將《富春山居圖》損毀的部分進行AI虛擬修復,其間還可以接受用戶的各種想法和修復指令,據此創作出屬于每個普通人的“私人定制”的修復版《富春山居圖》(如圖4)。從其修復的效果看,有行家評價道“與現存真跡風格一致,光線風格統一,山水脈絡和諧,不僅符合原畫審美特點,視覺上還同樣具有觀賞價值” 參見楊銘:《AI復原600年傳世名畫,李彥宏要用AIGC顛覆內容行業》,百度“百家號”之“極點商業評論”,2022年7月22日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739062321431561673,訪問日期:2024年6月30日。

AIGC技術在展覽傳播上也取得了很好的效果。例如,在2023年第30屆中國國際廣告節上,“氣韻再生”互動裝置以中國古典繪畫為表現內容,高度體現出當代新媒體和參觀者行為之間的互動,顛覆了人們對參觀古老書畫藝術展覽之方式的固有認知,使其得以生動體味傳統書畫藝術的獨到之處和AIGC時代的前沿藝術創造力。名稱富有中華美學意蘊的多個不同板塊 如“三生萬物”“幻境之紗”“指尖靈犀”“藝道啟才”“青韻繪世”“茶韻悠然”“丹青墨語”“審美書頁”“笑傲江湖”“氣韻再生”“羽跡回歸”等。見《AI濃度100%的中國古典繪畫AI模型“氣韻再生”亮相中國國際廣告節》,“投石科技”搜狐賬號,2023年11月20日,https://www.sohu.com/a/737798780_100134427,訪問日期:2024年6月30日。的AIGC裝置展示,打破了各感官的體驗隔閡,使受眾感受到傳統書畫藝術精髓在被注入AIGC的活力之后煥發的新時代光彩。

另外,深圳“創業之星”項目團隊訓練的“AI書法家”,經過8萬多張圖片、6千多個漢字 《AI智能科技,如此簡單的操作就讓你有機會成為王羲之》,百度“百家號”之“深圳市設計藝術與聯盟”,2018年9月21日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1612179116243545776,訪問日期:2024年6月30日。 的數據投喂,建立了520個漢字模型,其構建的算法模型、服務器架構、字庫云調用和識別功能等,為AI創作或輔助書法家創作、開展AI書法教育培訓等提供了技術保障。該AIGC應用在為使用者提供優質的字體素材、為書法家激發創作靈感的同時,也為書法的傳承與推廣拓寬了道路。

(四)融合AIGC的美育傳承

傳統書畫藝術的傳承是其傳播事象當中極為重要的領域,而AIGC的介入也為美育的與時俱進和書畫藝術的健康承續開拓了嶄新的通道。目前,傳統書畫藝術結合AIGC方面的美育實驗和實踐對大部分人來說似乎還較為陌生、遙遠,但這無疑是傳統書畫藝術在新一輪產業和技術革命中實現復興,能被大眾廣泛接納、喜愛的一個關鍵所在,更是傳統書畫藝術傳播方面當前亟需補足的短板。

關于AI書法美育,有的地方已經開展了相關實踐。例如,廣州就“從娃娃抓起”,在南沙區內12所中小學試點“AI+書法”“AI+美術”“AI+勞動教育”等方面的課程。就相關的教育場景展示活動來看,在南沙區蓮塘小學低年級硬筆書法教學展示現場,AI決策、多模態交互等技術的應用可以配合教師進行課堂書法講解、訓練指導和綜合評估,演示某個漢字的發展演化、作為單字和偏旁時的不同寫法,擴展對以該字為偏旁的若干漢字的認識,并借助課桌上的寫字板,對學生書寫文字作一對一的教學、分析,對比前后書寫結果的進步和不足,幫助學生直觀認識并糾正書法練習過程中的各種問題。 《聚焦現場:AI為教學插上“智慧”翅膀》,原載“東方網”,轉自“中國日報網”,2023年4月26日,https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202304/26/WS6448ee45a310537989371ced.html,訪問日期:2024年6月29日。AIGC“內化”傳統書法藝術美育教學的類似案例還有很多,如:北京通用人工智能研究院開發的通用智能人“通通”(Little Girl,直譯“小女孩”)在硬筆書法等形式的素質教育上落地應用;北京還有高新技術企業打造AIGC中小學書法教室裝備,將線上教學與現場教學有機結合;還有的企業開發出新一代AI練字筆,將AI書法應用加載于電子產品上,“針灸式”解決書法訓練中的各種疑難雜癥;中央美術學院召開的“AIGC:數字世界的未來”論壇上,有嘉賓分享AIGC與書法藝術融合的實驗性成果《水曰》作為作品案例;使用AI生成書法字體的競賽也已出現(如AI社區平臺TinyMind策劃的“GAN實戰”);等等。可見,書法教育的各層面都在極力引入AIGC的應用,幫助師生更精準地掌握知識和技能,提升傳統書法藝術人才的素養。

此外,還有各種話題涉及傳統書畫傳播、美育與AIGC相融合的論壇、峰會。誠然,關于AIGC與藝術傳播綁定的程度,當前人們的看法見仁見智,不過可以肯定的是,各企業、高校在AI數據大模型基礎上創作的各種實驗作品,AIGC教學應用方面的實踐案例,以及在該技術視角下對藝術傳播未來發展新趨勢、新路徑的展望等,已足以使人們更深刻地認識到AIGC在傳統書畫藝術傳播中的應用方式、作用和價值,也令相關人才儲備和技能施用不斷加強。

(五)內在價值意蘊的挖掘

信息傳播技術及其應用方式發展迅猛,未來甚至可能在視覺、聽覺基礎上添加嗅覺、味覺、觸覺等感官維度形成多項疊加的刺激。但傳播要想真正走入人心,僅有技術層面的手段還不夠。就今日AIGC賦能的各應用領域而言,我們仍需要作為內在情感價值創造者的人在保持形式新穎的基礎上,努力創作出集藝術個性與思想深度于一體的、充滿感染力的特色書畫藝術作品。

于國人而言,傳統書畫藝術凝結了文化氣韻的精華與刻進國人基因中的自豪感,其一筆一畫皆源于內心的熱愛,這種信仰的力量是難以捉摸但又真實存在的。墨線運筆、干濕轉化間,既可以是一氣呵成、直抒胸臆的詩書撰寫,也可以是對山水、花鳥、草木、蟲魚、人物、房屋、陳設、器物的生動畫卷之細膩勾勒;既有文人墨客的情趣品位,也有世俗生活的煙火氣息;既能展現作者的復雜內心與真實情感,又能引發觀者的同頻共振乃至明心見性;既崇尚百家爭鳴的恣意表現,也會隨時代變遷不斷自我革新,萌發新的令人著迷的芬芳,觸動廣大受眾的心弦……或許傳統書畫藝術的價值意蘊正在于此。值此AIGC加速滲入文化創意各領域之際,傳統書畫藝術的創新傳播當恰逢其時。比如,AI在與觀眾互動時,會接收到反映觀者內心需求和情感意趣的相關數據,并通過對預先輸入的傳統書畫藝術作品數據進行分析、計算,挖掘出其價值意蘊,然后與接收到的需求信息相匹配,從而一鍵生成“定制書畫作品”——這由此實現對體驗者的有針對性的信息傳遞,增加了傳播的趣味性和共情效應,進而激起觀者的好奇心,促使其不斷探索傳統書畫藝術世界。

三、洞察及反思:AIGC時代中華傳統書畫藝術傳播面臨的隱患與危機

從某種意義上說,本輪AIGC技術革命浪潮較之以往任何一波技術革命都更具顛覆性:它不僅體現在技術與生產層面,更滲透到創意思維層面,對內容的創新和藝術的傳播產生強烈影響。兼具“客體”(作品)與“主體”(作者)雙重屬性的AIGC,在缺乏倫理、政策等約束的情況下,很可能會帶來深層的憂患與潛藏的危機,需要我們予以警惕、洞察與反思。具體說來,包括以下幾個方面。

(一)關于內容侵權的爭議

AIGC技術離不開基于龐大數據庫建立的多模態大模型,這種經過專門訓練的特定領域“最強大腦”,雖然體現出信息的豐富度和全面性,但更具體地看,其所“創作”的藝術作品,是根據輸入的提示詞,對海量數據進行集中篩選、分解、雜糅、拼湊的產物,因此其間難免會產生一些問題。在此“創作”過程中,首先會遇到所選用的素材資料是否受到版權保護的問題。從全球范圍內看,目前已知的AIGC模型訓練所用的數據庫中,有一定規模的訓練素材在部分西方國家的司法實踐中被認定是可以合理使用的,但是其間仍會存在與我國著作權法相違背的情況,因此仍容易產生版權糾紛。第二,AIGC工具是人機協同的,即由人主動發出指令,再由系統算法對現有素材做二次“攪拌”、重組——但此類操作大概率會造成“作品”雷同,如在造型、配色、特效、配樂等方面表現得與原創作品素材“實質性相似”。對傳統書畫藝術及相關演繹作品而言,這些忽略出處和原創者以完成“創作”的做法,在國際傳播過程中也容易導致關于版權歸屬問題的爭議。如果涉及商業化使用,甚至必然會產生一系列侵權問題,乃至“反噬”到對AI發出創作指令、具有獨立法律人格的人身上。第三,由AI通過拼湊式“創作生產”生成的“作品”嚴格來說只是AI算法對現有若干作品在形式上的復雜調整,并不具有絕對的原創性,更缺乏獨立思考與情感表達,因此AI的“藝術創作”能否被定義為“作品”也尚無定論。

(二)藝術個性的消解

據《2024 AIGC應用層十大趨勢白皮書》所示,生成式人工智能本質上是一個被用戶使用的算法服務, 參見歐陽宏宇:《數據缺陷、受人蠱惑讓AIGC變“壞”了?專家:可用模型監督模型》,百度“百家號”之“封面新聞”,2023年12月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1786491886535139442&wfr=spider&for=pc,訪問日期:2024年6月30日。 它以大模型驅動,需要經歷模型訓練才可上線服務。構成算法服務的條件包括算力、數據、算法、生態和人才等方面。其中,除了人的因素,數據和算法顯然也比較容易成為“誘發”生成內容品質問題的環節。對有關傳統書畫的內容生成來說,AIGC的運算方法與數據生成方式決定了其書畫藝術“作品”必然會將業內專業人士追求的個性化美學表達轉譯為一般化的藝術審美標準。顯然,固化的模板、似曾相識的拼搭容易滋生內容同質化的危害——雖然這或許看似為用戶提供了無限豐富的可供選擇的“作品”,還能進行互動,給予貼心、專門的“定制服務”,不過,就筆者觀察到的AIGC技術發展現階段情況而言,很多AIGC“作品”實際上早已背離了傳承、發揚傳統書畫藝術的真諦。當創作者的真情實感這個核心內容被剝離,只剩下空洞的形式和無限套用的公式時,傳統書畫藝術傳播的根本意義恐怕也將隨之煙消云散。

(三)對書畫人才的取代?

AIGC在繪畫領域的矚目成就與對該技術可能引發的不良后果的擔憂形影不離,有悲觀者認為,書畫藝術領域的大批從業者,尤其是從事書法和國畫創作的人恐怕將逐漸被AI所替代,而就業市場的萎縮也將帶來其上游學校相關學科和專業的削減、淘汰。但回望歷史,技術與書畫藝術的融合從未缺席——不同于西方的鵝毛硬筆,我國的毛筆正是基于“以枯木為管,鹿毛為柱,羊毛為被” 桂馥《義證》:“古之筆,不論以竹以木,但能染墨成字,即謂之筆。秦吞六國,滅前代之美,故蒙恬得稱于時。蒙恬造筆,即秦筆耳。以枯木為管,鹿毛為柱,羊毛為被,所謂蒼毫也。彤管赤漆耳,史官記事用之。”參見湯可敬:《說文解字今釋》(一),上海古籍出版社2018年版,第417頁。的工藝技術制作,進而衍生出獨具特色的中華傳統書畫藝術的。即使后來出現了可拷貝真實場景的照相技術,傳統書畫藝術依然以其獨有的藝術韻味被傳承至今,更傳播至海外,廣受大眾歡迎。AIGC同樣也是一項技術和一種工具,只是較之從前更富智能:無論是筆還是照相機,從某種意義上說,都僅是在為留下影像提供便利,而AIGC只需用戶發出指令即可,大大降低了使用難度。

由此看來,真正有想法、有創新思維的書畫藝術傳承人或傳播者是很難被AI完全取代的,而正是他們推動著書畫藝術持續前進。從目前各種AI作圖軟件的原理來看,AI尚不具有感知力,要靠對被大量投喂的人類作品的學習、復制才能輸出傳統書畫風格的作品;對用戶輸入的創作提示詞,AI也會因為其描述的詳細與否而在圖像生成的水平方面有所差異——指令越清晰,描述越詳細,生成的圖像才越有生動自然感。而這種依托數學公式和對輸入數據的重組被“創作”出來的“作品”,仍是由人來最終作出選擇的——這充分說明,AIGC只要還是人的創作輔助工具,無法如人一般具有獨立的思考能力和情感,只能根據人的意志“亦步亦趨”,就并無實際的創造力,更乏藝術的張力。因此,我們認為,至少在今后相當長一段時間內,AIGC難以完全占據傳統書畫創作中的主導地位。

結 語

中華傳統書畫藝術自誕生起就注重與當時的先進工具、材料和技術的融合,并且不斷改革自身以適應環境的變化。如今,AIGC的異軍突起再次為傳統書畫藝術的傳播送來了契機,如:將傳統的傳播方式從單線靜態領域延伸至定制交互體驗領域,大膽地將創作的主動權移交到觀者手中,增強觀者參與創作的體驗感和深入探索傳統書畫藝術的興趣;與各種計算機動態編輯技術、動態媒介顯示技術等相互搭載,將書畫藝術傳播拓展至互動媒體和影視媒體領域;舉辦各類“AI+”書畫藝術課程、成果展覽和會議,在新的智能化的教學/培訓氛圍中,培養年輕一代對傳統書畫藝術的審美能力,從而協同重塑書畫藝術傳播的具體表達方式;等等。傳統書畫藝術傳播只要在AIGC的新技術語境下善于應對挑戰、規避風險,則必將獲得創新、重組的強勁動力。

作者簡介:王璇,常州大學美術與設計學院副教授,校聘學科教授,藝術學博士,主要研究方向為設計藝術歷史及理論、環境藝術設計。

Collaboration and Reshaping:Communication Strategies for Traditional Chinese Calligraphy and Painting Art in the AIGC Era

Wang Xuan

Abstract:The sudden rise of AI generated content(AIGC)has brought new opportunities for the dissemination of traditional Chinese calligraphy and painting art.AIGC has collaborated and reshaped the dissemination and expression of calligraphy and painting art,thus becoming a powerful driving force for innovation and recombination in the context of new technologies.Based on this,innovative strategies can be proposed from several aspects such as dissemination methods,content,technology,aesthetic education,and intrinsic value,and the hidden dangers and crises can be considered,in order to help to enhance the dissemination power of traditional Chinese calligraphy and painting art.

Keywords:AIGC;traditional Chinese calligraphy and painting;artificial intelligence generative art;fine arts communication