再思平臺:概念旅行與范疇拓展

【摘要】Web2.0技術的發展,推動了平臺概念的興起,國外各大互聯網公司紛紛以平臺自居,將平臺設計成一個開放的、平等的表達工具,刻意回避了平臺的商業屬性以及其與政治的關系,引發了西方學界對于平臺公司的強烈批判。在國內,隨著“三網融合”進程的開啟,新聞媒體紛紛開始平臺化建設的實踐,并生發了一系列與平臺相關的概念叢,在這些新概念中,既有對于平臺概念旅行的解讀,也有平臺相關理論的發展,但大部分研究是在媒介融合的框架下進行的。近年來,隨著大眾傳播范式向數字傳播范式轉型,平臺研究的范疇擴大,雖然給平臺研究帶來了新的議題,但其多將平臺約化為具體的研究對象。隨著平臺社會的到來,平臺并不是一種純客觀的對象,而是成為一種全新的生活環境并影響著人們的生存方式。

【關鍵詞】平臺 媒體融合 數字基礎設施 平臺生態系統

【中圖分類號】G206 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)10-015-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.10.002

平臺是目前中國傳播學研究中一個備受關注的話題。平臺這一概念早已有之,但仍沒有一個統一的定義。由于不同的學者對平臺的理解存在差異,致使一些研究對于平臺概念的使用成了“新瓶裝舊酒”,不僅無法提出“真問題”,也難以回應新媒介實踐中的新需求。近年來,關于平臺的研究成果數量直線上升,但并不意味著平臺研究領域知識總量和理論貢獻的提升。[1]本文依循“元分析”[2]的方法邏輯,以平臺為基點,審視國內外關于平臺研究的學術文獻,探討的核心問題是:平臺是經由怎樣的路徑進入新聞傳播學科話語體系的?在概念旅行的過程中,平臺的核心內涵又產生了怎樣的演變與拓展?借此觀照新聞傳播學研究中平臺研究的進路以及未來的走向。

一、研究方法與樣本選擇

本研究在中國知網以“平臺”為主題詞,檢索2009年1月1日至2024年9月1日的CSSCI核心期刊文獻共1.1萬篇。通過初步分析發現:2009年伊始,國內學者試圖用關系理論和平臺理論來分析當下媒介融合的現象;2010年,伴隨著媒介融合的進程開啟,平臺模式成為融合產業中最具競爭力的發展模式,并推動了平臺研究的蓬勃發展。在此背景下,不僅媒介組織紛紛開始平臺化建設的實踐,學界也開始嘗試對平臺進行理論化的建設以及概念的生發。2020年,新聞傳播學科關于平臺的發文量達到了峰值。

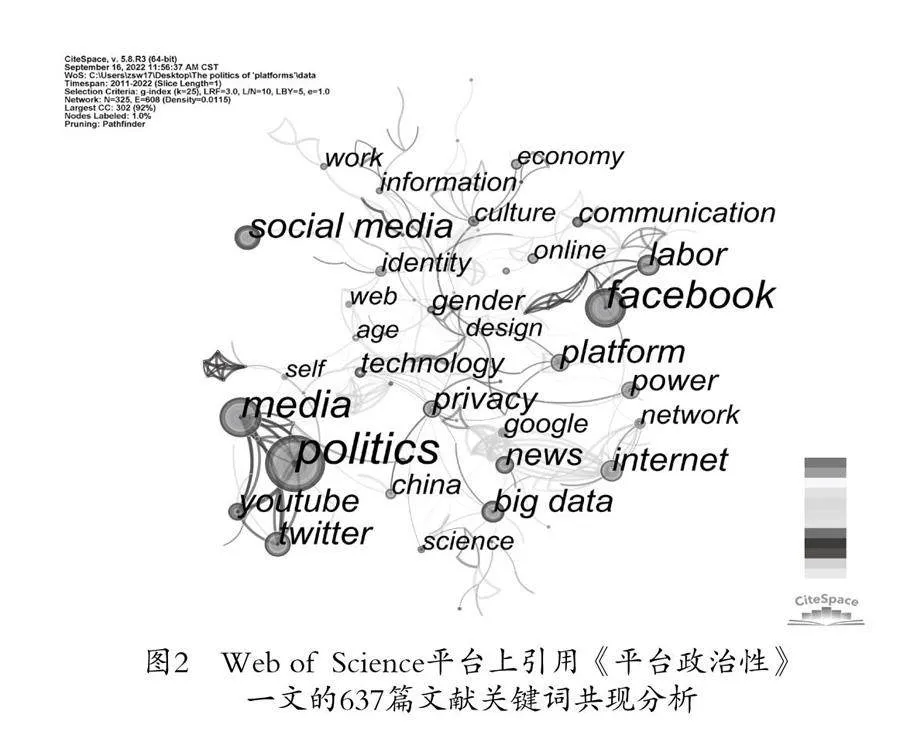

基于此,筆者通過專業檢索,以“平臺”為題,選定新聞傳播領域,共獲得2576篇文獻,再輔之以人工過濾,剔除了與平臺無直接關聯的文章與重復的文獻,最終得到327篇文獻。通過文本細讀,筆者對這327篇文獻進行關鍵詞、主題、文章作者的可視化分析。分析結果顯示,國內新聞傳播學領域有關平臺研究中,提及最高頻次的概念分別是:平臺化(166次)、新媒體平臺(89次)、平臺社會(55次)、社交媒體平臺(47次)、媒體平臺(43次)、媒體融合(36次)、平臺型媒體(28次)等(見圖1)。那么,平臺概念何以被引入新聞傳播領域?學術界又是如何采納、使用這一概念的?圍繞平臺所生發、拓展的概念叢能否為新聞傳播學科打開新的研究視角乃至實現新的理論建構?

二、平臺概念的溯源與批判話語的建構

平臺是作為計算機操作系統的術語而為人們所熟悉的。在計算機科學領域,平臺由一系列硬件和軟件組成,為特定應用程序設計和使用提供進一步支撐,這突出了平臺的技術屬性。但關于平臺第一個也是最古老的定義產生于建筑學,其含義為“人或物可以站立的高水平表面,通常是用于特定活動或操作的離散結構”,[3]建筑學意義上的平臺,是作為一種實體存在的,強調的是其功用性。2004年,在法國舉辦的“雙邊市場經濟學”會議上,經濟學者將平臺視為一個可以盈利的第三方市場——通過提供一定的產品或服務來促成雙方交易的實現。換言之,經濟學凸顯平臺的多邊性特征,由此進一步拓展了平臺的內涵與外延。同年,在第一屆全球Web2.0大會上,提姆·奧萊理指出,“Web即平臺”,主張去中心化、開放、共享,力圖打破生產和消費之間的界限,更加重視用戶在平臺上的參與作用。[4]在此理念的推動下,微軟、谷歌等互聯網公司迅速以平臺自居。2006年10月,Google宣布并購YouTube,兩家公司均表示不再使用網站、論壇、社區和應用服務等概念,并宣稱“要為全球媒體服務創建下一代平臺”。2010年,Facebook首席執行官扎克伯格被評為《時代》周刊年度風云人物,其在發言中表示,Facebook希望人們可以在平臺上找到他們想要的東西,并承諾要讓這個世界更加開放和透明。平臺公司孜孜不倦地強調平臺的使命是為了共同的利益,也熱切地在各自的企業宣傳中采用諸如“不作惡”(Google)、“讓網絡更具社交性”(Facebook)、“分享你的照片,觀看世界”(Flickr-Yahoo)等類似的口號。

臉書(Facebook)、推特(Twitter)、谷歌(Google)等社交媒體和互聯網公司紛紛以平臺作為自身新的屬性定位,一個直接的后果是,平臺逐漸成為一個無所不包的“口袋概念”。有鑒于此,安德森指出,對于平臺的使用應該放在計算領域,可編程性是衡量是否為平臺的唯一標準,[5]這種從技術維度展開平臺研究的新視角,在突出平臺中介性的同時,忽略了對于平臺背后的權力和資本的觀照。

2010年,吉萊斯皮在《新媒體與社會》(New Media&

Society)上發表了《平臺政治性》一文,推進了平臺研究與傳播學的對話。他指出,當下互聯網公司對于平臺話語的挪用,實質是為了掩蓋其背后的權力問題。因此,平臺除了計算機科學和建筑學等現實層面的意涵外,還具政治意義和隱喻意義。作為一個帶有中立姿態的術語,平臺似乎是“扁平的、沒有特色的、對所有人開放的”,但政治視域下的平臺,首先為候選人向觀眾演講提供了平臺,具有了政治意義。基于此,學術界進一步將平臺引申為機會、行動和洞察力的形而上學的場域,從而形成了隱喻意義上的平臺。盡管學術界對平臺內涵進行了多角度、多層次的闡釋,但商業性平臺公司則著力從技術和物的維度宣示自身的定位,遮蔽了意識形態層面的問題。

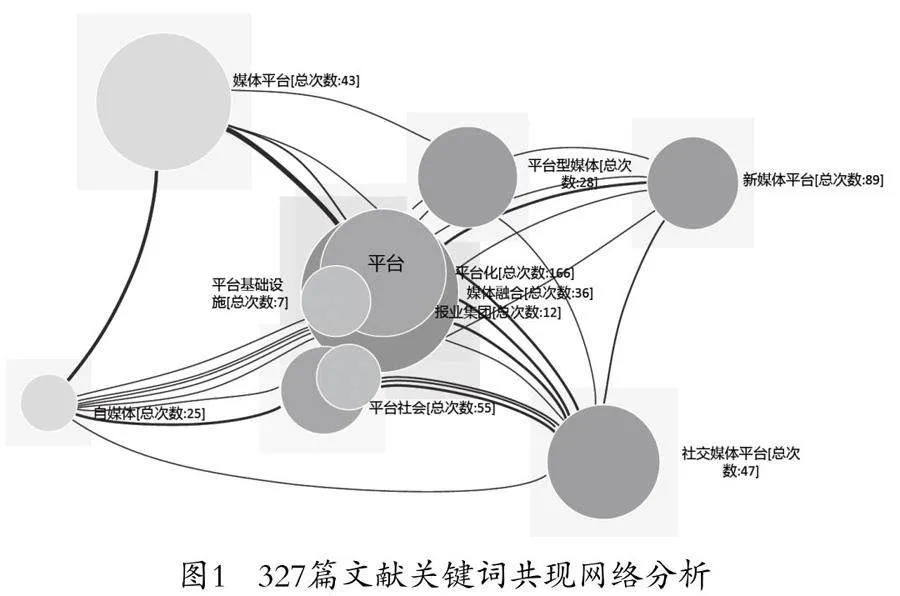

為驗證這一觀點,本研究又通過對Web of Science上發表的637篇引用《平臺政治性》一文的文獻進行了分析(見下頁圖2),發現后續對于平臺的研究,已經將一些主要的社交媒體,如Facebook、Twitter、Youtube等,視為平臺,同時對于平臺的關注已經從平臺的政治性拓展到平臺權力、平臺經濟、平臺勞動、平臺隱私等相關性問題。這些研究進一步說明,互聯網公司自稱平臺的做法通過凸顯中間性與中立性,遮蔽了其商業屬性和權力屬性。[6]誠然,上述平臺公司塑造了新的生產方式與勞動方式,但平臺勞動仍植根于由資本主義價值形式創造的世界。[7]隨著平臺發展到一定規模,其數據采集范圍涵蓋人們衣食住行的方方面面,平臺社會中的個人隱私問題也日益凸顯。[8]

三、我國新聞傳播學術界對于平臺概念的接納與拓展

應該看到,西方傳播學界對平臺研究的邏輯起點是對互聯網公司使用平臺話語的批判。與之相反,我國對于平臺概念的使用,一開始就奠定了濃重的實踐底色。2010年,隨著國家開始大力推進“三網融合”的進程,以開放、對等、協作、共享為特征的平臺模式,因滿足受眾對多方位、多層次、多渠道下的融合產品的需要,被視為融合產業中最具競爭力的發展模式。由此,對于媒體平臺化建設的研究逐漸成為一個熱點。

2010年以后,黃升民、谷虹、譚天、范以錦、喻國明、張志安等學者先后在平臺領域展開卓有成效的研究,拓展了平臺的內涵與外延,由此也搭建了平臺的概念叢,生成一批新的概念,探索了平臺研究的新視角,也帶來了一些新的問題。

1. 實用主義取向的平臺

在“三網融合”的背景下,學界對于平臺的研究大多是從業務視角出發,帶有明顯的實用主義取向。這是因為,平臺本身所具備的多邊性和互動性契合了傳統媒體轉型發展的需要,契合了傳媒數字化平臺建設的訴求。實用主義取向將平臺視為一個匯集和整合多方力量的舞臺,平臺建設則對于傳媒工作的高效運轉、資源利用和節約成本等具有積極作用。但這種認知不僅沒有從根本上厘清平臺的內涵,還帶來了平臺概念使用的泛化問題。這方面的一個極端的做法是將那些依靠網絡平臺所提供技術支持的服務(如個人博客、社交賬戶、微信公眾號、自媒體賬號等)統稱為平臺。事實上,這些更多屬于一個產品、一項服務,甚至只是一種新的傳播渠道或營銷手段,與平臺的概念相去甚遠。[9]還有研究將平臺視為終端的匯合,認為傳統媒體的平臺化戰略就是實現電腦端、移動端和電視端三個終端的融合。更有甚者,將網絡報紙、手機報、電子紙也納入數字平臺的類目之下。

概言之,這一時期出現的與平臺相關的論文,雖然數量較多,但是在概念厘定和理論發展維度卻收效甚微,大部分文章并沒有明確設定平臺概念的內涵與外延,而是在媒介融合的特定場景中,將平臺作為一種修辭上的后綴加以使用,從而造就大量諸如“新媒體平臺”“新聞平臺”“網絡平臺”“手機平臺”等新表達,很多研究看上去很“新”,其實質則是將平臺視為一個不證自明的概念。誠如有學者指出的那樣,將平臺看作單一媒體或者把平臺視為一個無所不包的“口袋概念”,都沒有抓住平臺的核心特征。[10]

2. 理論化建構的探索

雖然國內對于媒介融合中的平臺建設的熱點式研究始終不斷,但那種去粗存精、披沙揀金式梳理和歸納的理論建構型研究較少。2009年后,國內一些學者試圖用關系理論和平臺理論來分析當下媒介融合的現象。

黃升民是國內較早嘗試對平臺進行理論化探索的學者。他初步歸納出平臺的基本內涵和功能,指出平臺是通過一定的通用介質,使雙邊或多邊主體實現互融互通,因此平臺最核心的功能是實現互融互通。[11]此外,他還較早關注平臺的類型化研究,將平臺分為基礎型和應用型兩類,從而拓展了平臺的層級。

2011年,譚天跳脫傳統單一渠道視角,從關系視角出發提出了“媒介平臺”的概念。他認為,媒介平臺是一種中間組織,它集成了傳媒產業鏈中的各個模塊,通過超級鏈接使這些模塊不斷發生交互,從而不斷對社會關系進行挖掘和建構,最終實現注意力的聚合和影響力的擴散。[12]亦即媒介平臺的本質是用超級鏈接來建構關系,通過對某一空間或場所的資源聚合和關系轉換,為傳媒經濟提供意義服務。關系視角下的媒介平臺,從技術架構層面研究平臺運行的三大要素(即界面、接口、規則),不僅有利于平臺自身資源的積累,還有利于平臺上用戶資源的價值轉換,從而引發學術界對于媒介平臺功能和優勢的探討。此后的研究逐漸從功能性平臺轉向作為技術物的平臺。

3. 作為新概念的平臺型媒體

隨著媒介融合的進程不斷加快,學界對于平臺的研究也日漸深入。2014年2月7日,美國媒體人Jonathan Glick發表了Rise of the Platisher(《平臺型媒體的崛起》)一文,該文創造性地將“平臺”(platform)和“出版商”(publisher)合并為一個新詞——platisher。[13]意指“既擁有媒體的專業編輯權威性,又擁有面向用戶平臺所特有開放性的數字內容實體”。[14]西方新聞界對于platisher這一概念的提出,迅速引起國內學界的關注,學者們開始圍繞platisher(國內譯為平臺型媒體),進行概念的移譯與生發。

西方新聞界在提出platisher的時候,對于平臺的界定,更多是將其視為數字空間,利用平臺的多邊性特征服務龐大的受眾群體,出版商通過為平臺提供內容,以換取內容傳播的速度、影響以及用戶的反饋,進而通過這些“額外”內容增加收入。例如,BuzzFeeds和《赫芬頓郵報》等在數字出版商的推動下,制定了平臺化戰略,從平臺網絡效應中獲利,實現用戶流量和廣告收入的最大化。[10]平臺概念似乎為處于數字化轉型中的西方新聞業覓得了一條新的發展進路。但是,由于platisher概念將典型出版商(《紐約時報》)和典型平臺(Facebook等)排除在外,因此其影響范圍有限,并未能得到西方新聞界的集體認同,導致這一概念“高開低走”,很快被棄用。

與之形成鮮明對比的是,platisher在2015年被譯作平臺型媒體引入國內后,迅速獲得國內學界的廣泛關注,越來越多的學者經由平臺型媒體這一概念探討新聞業與新型平臺的融合。在國內學者的闡釋中,平臺型媒體被視為資源整合型、功能型、生態型平臺,其組織架構涵蓋內容、渠道和營銷三個部分,[15]這種既寬泛又籠統的描述,不僅涵蓋百度、阿里、騰訊這樣的互聯網平臺公司,而且包括微博、微信等具有媒體屬性的社交平臺,還包括一點資訊、今日頭條等一些聚合平臺。從這個意義上說,平臺型媒體比之前的平臺概念更具包容性,對實踐也更具概括力和解釋力。

不僅如此,平臺型媒體還作為一種新的存在,被賦予更深的內涵,亦即傳統媒體(尤指主流媒體)進行平臺化建設之后的高階形態。對此,喻國明則持相反看法,他認為,由于平臺和主流媒體不管是在生產方式、傳播方式或組織架構上都存在著極大的不同,主流媒體難以成為平臺型媒體,這不僅體現為品性上的不合適,在實踐操作上也無法實現。[16]

4. 再生發:平臺媒體與媒體平臺

學術研究中對于新概念的引入與反思,常常有助于知識創新和理論生長。隨著平臺型媒體的內涵不斷豐富,為了更好地廓清當下新聞業與平臺發展的融合之勢,更好地區別平臺公司的媒體化與新型主流媒體的平臺化建設,張志安從數字化語境出發,指出“平臺媒體化和媒體平臺化,已成為當下媒介融合的典型特征和趨勢之一”。[17]基于此,平臺媒體和媒體平臺成為一個新概念組合,被廣泛地運用于中國媒介融合、數字新聞業、平臺新聞業等研究中。

平臺媒體的核心是平臺,科技公司是平臺運作的技術支撐,因此平臺媒體在信息傳播過程中扮演聚合器的角色。平臺媒體包括但不限于Facebook、Google、Twitter、YouTube以及國內的今日頭條、微信、微博、抖音、快手等。這些平臺公司為了更好地觸達公眾,采取與新聞媒體合作的方式,但并不參與媒體內容的生產與制作,其成功的關鍵在于通過打造開drIANixIP7DgP4AityO8FIBjKTWqF05PwIvoHr31cH4=放式平臺,引入用戶和數據流量,建立大型的數據庫,并依據算法技術,自動推送消息,分發內容。[18]平臺媒體將平臺視為信息聚合和運轉的工具臺,往往淡化媒體概念,強調作為平臺的多邊屬性。學界對于平臺媒體的討論更多是基于其運營方式與變現途徑兩個層面,注重平臺聚合社會資源和配置市場資源的效能。

隨著平臺媒體的蓬勃發展,傳統的媒體機構雖積極介入社交平臺的內容生產,但其通過社交平臺獲得的收入極其有限,更無法從平臺上積累有效的用戶數據。在平臺算法推薦下,媒體機構還需要遵守平臺的編輯和法律規則,為了滿足用戶閱讀的個性化需求,其內容生產的專業性被平臺的個性化替代,只能生產內容,卻無法掌握內容的分發。為了減少對于社交平臺的依賴,大部分主流媒體走向了媒體平臺化建設的道路。2018年,國內傳統媒體著力平臺布局,《人民日報》建設“人民號”項目,致力于搭建起一個分眾化、個性化的優質平臺。[19]作為當下主流媒體的媒介融合嘗試,媒體平臺不再是一個普通的技術平臺,不僅要做內容的提供者,還要做平臺的建構者。同時,媒體平臺還強調對于產品平臺、內容平臺、用戶平臺的打造與融合。媒體平臺概念的出現,不僅具有極強的本土特色,也契合了當下主流媒體的融合之路。

作為在platisher這一概念上生發出的一對新概念組合,平臺媒體和媒體平臺在某種程度上糾正了概念使用的含混問題,但是學者們的關注點仍是媒體與平臺的互動,很少討論平臺自身內生的技術、文化和經濟邏輯。對于平臺概念的發展,是在傳統媒體發展遭遇危機過程中,將平臺視為轉型的技術手段,尚未展現出平臺研究應有的張力。

5. 再拓展:平臺研究的新范疇

2010—2018年,對于平臺概念的接納和拓展基本是在傳統大眾傳播領域內,對于平臺的使用也帶有明顯的實用主義和功能主義取向。近年來,隨著人工智能、大數據、云計算等數字技術的發展,社會的連接程度日益加深,數字化進程日漸加快,這些均助推了新聞傳播范式的演進與變革。

互聯網平臺對日常與公共生活全方位的滲透,推動了平臺研究視角與路徑的轉向,在媒體中心主義的研究框架之外,平臺研究的范疇已從技術范疇、經濟范疇轉向公共性范疇、方法論范疇、平臺生態系統范疇,并發展出“平臺社會”“平臺基礎設施化”“平臺邏輯”等新概念體系。2018年,何塞·范·迪克在《平臺社會:互聯網世界中的公共價值》一書中,提出“平臺社會”這一概念,意指一種新的社會生活,即由算法驅動、數據推動的全球化在線平臺生態系統,越來越多地充當社會調節的紐帶,以此引發對平臺公共性的思考。[20]孫萍、邱林川等學者將平臺視為一種方法,從媒介、技術和資本三個視角,拓展平臺研究的新路徑。[21]易前良則將當下平臺研究分為三種議題(“平臺的技術—經濟邏輯”“平臺的文化—社會邏輯”“平臺的基礎設施化”),分析平臺經由技術、經濟轉向文化、社會與日常生活。[22]姬德強提出從發展型大國的平臺發展主義和能動型國家的平臺化治理兩個角度,探討數字平臺在我國的發展。[23]這些新的研究轉向,很大程度上凸顯了平臺研究的張力。

四、從功能范式到存在范式:平臺研究再出發

自2010年以來,基于媒介融合的大背景,平臺逐漸成為新聞傳播學科的關鍵概念,豐富多元的研究成果為人們提供了理解平臺價值、反思學術研究的基礎。反觀新聞傳播學領域對于平臺概念的使用以及展開的平臺研究,國內學術界對平臺的調用與拓展,主要聚焦在平臺的功能性作用上,具有濃厚的實用主義取向。事實上,作為一種社會存在,平臺實質是一種連接當下乃至未來社會、經濟、文化和交往形態的新方式。從這個意義上說,再思平臺就是要洞察經由平臺所展開的媒介與文化新實踐,激發新聞傳播研究應有的學術想象力,反哺、助力平臺社會中的新媒介實踐與媒介新實踐。具體來說,我們既要跳脫出以往將平臺視為信息的組織者和發布者的功能主義研究范式,又需立足平臺的存在范式,探尋平臺與社會、技術、文化與人之間的互構共生關系。

1. 超越作為中介的平臺

通俗意義上的平臺,是指“我們進行在線活動的一種技術工具”。[24]學術層面的平臺,則是指“通過數字化技術,連接各個參與方,使其通過平臺聚合,實現信息的獲取、分享以及資源的再分配的中介場所”。[21]然而大部分研究將平臺視為一個不證自明的概念,對于平臺概念的使用,也只是對網絡、渠道、組織等類似概念的置換,強調平臺的技術性與中介屬性,將平臺視為處于中間位置的調節機構。[25]從而忽略了平臺的初始內涵和適用范疇,導致平臺主題下的諸多研究指向各不相同,難以形成有效的學術對話。

此外,數字平臺集信息的存儲、加工、傳輸、呈現等于一體,既聚集了所有媒介形態,又拓展了媒介的功能,其特性契合了遭遇互聯網沖擊的傳統媒體轉型訴求。因此,在此種意義下開展的平臺研究,仍是在功能主義研究范式之下,過度重視平臺的功能性和功用性,其實質更多是在應用層面上討論平臺,“對于平臺、平臺屬性對公共利益的復雜影響及其規范機制的討論依然不足”,[24]因此無法為傳播研究帶來實質的創新,束縛了平臺研究的想象力。有鑒于此,未來的平臺研究的邏輯起點,應該超越功能主義范式,從源頭上聚焦兩個核心問題:平臺何以型構為人類的一種存在方式?平臺運行過程中如何生成一整套與之相匹配的制度與文化,并與人類的日常生活相互嵌套、融為一體?由此出發,展開對平臺勞動、數字勞工、多元數字文化等領域的理論想象與研究創新。

2. 發現作為生存方式的平臺

伴隨信息技術的高速發展與迭代,數字平臺正深刻影響著社會、政治、經濟和文化生活,成為現代經濟和社會系統運行的基礎技術架構。基于此,平臺研究也從大眾傳播范式轉向數字傳播范式,關注重點也逐漸從平臺功能轉向平臺基礎技術架構。范疇的拓展雖給平臺研究帶來了新的議題,但其實質仍是將平臺化作為具體的研究對象。伴隨平臺社會的來臨,平臺已不再是一種純客觀的對象,而是一種與人類傳播活動和交往實踐共生的現象。[26]

當下,平臺已構成一種全新的生活環境并影響著人們的生存方式。作為一種社會存在,平臺構成并形塑著人們的棲居環境,是實現公共利益和制度安排的重要方式。因此,要理解數字語境下的平臺,就不能簡單地將其視為信息傳遞的載體或中介組織,而應將其視為人類社會的基礎設施、人們生活的“座架”。

近年來,西方學界開始關注媒介研究的基礎設施轉向,平臺概念產生時就有基礎設施的意涵。[21]但在現實生活中,平臺逐漸以一種數字基礎設施的方式嵌入人們日常生活,[27]作為數字基礎設施的平臺不僅服務于龐大的用戶客群,也有機融入國家的新型基礎設施建設計劃中,進而獲得了自身服務的合法性,且在重組社會部門功能與社會交往機制等方面發揮著重要作用。由此,平臺數字基礎設施化的過程如何展演,經由哪些路徑,形成哪些不同模式?政治、經濟、文化、技術等多元力量以怎樣的方式,如何進行互動與博弈,參與并完成平臺的數字基礎設施化?平臺的數字基礎設施化對社會、公眾產生怎樣的影響?……這些問題構成了未來平臺研究的問題域。

3. 聚焦作為新生存環境的平臺生態系統

誠如何塞·范·迪克在《平臺社會:互聯網世界中的公共價值》一書中指出的那樣,平臺不是孤立的站點或簡單的服務商,而是彼此緊密相連、相互作用和依存的,并在其自身邏輯構建的線上環境中逐漸演化為平臺生態系統,亦即“一系列網絡平臺的聯合體,該聯合體受到一組特定機制的管理,這些機制塑造了改變社會秩序和社會組織方式的日常實踐”。[28]從某種意義上說,平臺生態系統實質上構成了數字時代的新生存環境,也型構了平臺社會的基本特征——“社會經濟流動越來越多地受到由算法和數據驅動的全球化在線平臺生態系統的調節”。[28]

有鑒于此,未來的平臺研究,既要關注阿里、百度、騰訊、字節跳動等獨立平臺的運行邏輯,更要聚焦由這些平臺搭建出的平臺生態系統的運行機制與規則理路,探尋該系統對人們日常生活實踐的重構、對社會秩序與社會組織方式的影響,繼而探討平臺生態系統與其他社會子系統之間的共生、互動關系,尋找平臺社會中人的定位與歸屬。

結語

基于對研究文獻與研究歷程的爬梳,我們發現,國內平臺研究經歷了從新概念的引入與調用到理論化的探索與建構這一顯著過程,并展現出從功能范式到存在范式的新轉向。從這個意義上說,“再思平臺”的應有之義在于,新聞傳播研究經由作為新領域的平臺與作為新概念的平臺,不斷生成新的問題域,借此拓展學術研究的想象力,進而反哺新聞傳播的基礎理論。

參考文獻:

[1] 潘忠黨,劉于思. 以何為“新”? “新媒體”話語中的權力陷阱與研究者的理論自省——潘忠黨教授訪談錄[J].新聞與傳播評論,2017(1):2-19.

[2] 於紅梅,潘忠黨. 審視關于“后真相”的文獻——一個“認知的反身性”的視角[J]. 新聞與傳播研究,2021(10):57-75,127.

[3] Platform[EB/OL].[2024-09-02]. Oxford English Dictionary, http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50181067.

[4] Steinberg M, Li J. Introduction: Regional Platforms[J]. Asiascape Digital Asia, 2017, 4(3): 173-183.

[5] Andreessen M. The Three Kinds of Platforms You Meet on The Internet[EB/OL].[2007-10-02]. https://web.archive.org/web/http://blog,pmarea.com/2007/09/the-three-kinds. html.

[6] Gillespie Tarleton. The politics of "platforms"[J]. New Media & Society, 2010, 12(3): 347-364.

[7] Doorn N V . Platform labor: on the gendered and racialized exploitation of low-income service work in the "on-demand" economy[J]. Information Communication and Society, 2017(6): 898-914.

[8] Langlois G, Elmer G. Impersonal subjectivation from platforms to infrastructures[J]. Media Culture & Society, 2019, 41(1): 236-251.

[9] 譚天. 媒介平臺論:新興媒體的組織形態研究[M]. 北京:中國人民大學出版社,2016:237.

[10] Nieborg D, PoellThe T. platformization of cultural production:

Theorizing the contingent cultural commodity[J]. New Media & Society, 2018(20): 4275-4292.

[11] 黃升民,谷虹. 數字媒體時代的平臺建構與競爭[J]. 現代傳播,2009(5):20-27.

[12] 鄭爽. 媒介平臺理論初探[D]. 廣州:暨南大學,2011.

[13] Click J. Rise of the Platisher: It's something in between a publisher and a platform[EB/OL].[2014-02-07].https://www.recode.net/2014/2/7/11623214/rise-of-the-Platishers.

[14] 杰羅姆. 平臺型新媒體(Platisher)是有效的商業模式嗎?[J]. 中國傳媒科技,2014(Z1):71-75.

[15] 喻國明,何健,葉子. 平臺型媒體的生成路徑與發展戰略——基于Web3.0邏輯視角的分析與考察[J]. 新聞與寫作,2016(4):19-23.

[16] 喻國明. 新型主流媒體:不做平臺型媒體做什么?——關于媒體融合實踐中一個頂級問題的探討[J]. 編輯之友,2021(5):5-11.

[17] 張志安,曾勵. 媒體融合再觀察:媒體平臺化和平臺媒體化[J]. 新聞與寫作,2018(8):86-89.

[18] Bell E, Owen T Brown P. et al. The platform press: how Silicon Valley reengineered journalism[EB/OL].[2017-03-30].https://api.semanticscholar.org/CorpusID:114584414.

[19] 丁偉,劉曉鵬,張世懸.“人民號”:推進深度融合 搭建自主平臺[J]. 新聞與寫作,2018(10):19-23.

[20] Van Dijck J, Poell T, De Waal M. The platform society: Public values in a connective world[M]. New York: Cambridge University Press, 2018: 9.

[21] 孫萍,邱林川,于海青. 平臺作為方法:勞動、技術與傳播[J]. 新聞與傳播研究,2021(S1):8-24,126.

[22] 易前良. 平臺研究:數字媒介研究新領域——基于傳播學與STS對話的學術考察[J]. 新聞與傳播研究,2021(12):58-75,127.

[23] 姬德強.“困在系統”之外:一個數字平臺研究的國家理論[J]. 編輯之友,2022(10):15-21.

[24] 席志武,李輝. 平臺化社會重建公共價值的可能與可為——兼評《平臺社會:連接世界中的公共價值》[J]. 國際新聞界,2021(6):165-176.

[25] 黃旦. 理解媒介的威力——重識媒介與歷史[J]. 探索與爭鳴,2022(1):142-148,180.

[26] 芮必峰,孫爽. 理解媒介:從對象到現象[J]. 新聞大學,2021(12):24-37,121.

[27] 段世昌. 從“寄生”到“共棲”——淘寶平臺如何走向基礎設施化[J]. 新聞記者,2021(7):86-96.

[28] 何塞·范·迪克,孫少晶,陶禹舟. 平臺化邏輯與平臺社會——對話前荷蘭皇家藝術和科學院主席何塞·范·迪克[J]. 國際新聞界,2021(9):49-59.

Rethinking the Platform: Concept Traveling and Scope Expansion

——Also, a Discussion on the New Dimension of Platform Research

LIU Yong1, NI Xiao-fan2(1.School of Journalism, Fudan University, Shanghai 200433, China; 2.School of Journalism and Communication, Anhui University, Hefei 230026, China)

Abstract: The development of Web2.0 technology has led to the rise of the concept of platform, and foreign Internet companies have designed their platforms as open and equal tools for expressing ideas, deliberately avoiding the business attributes of platforms and their subtle relationship with political power, which has triggered a strong criticism from the western academic community. In China, with the launch of the integration process of the "three networks", news media have begun to construct platforms and have developed a series of concept clusters related to platforms. Among these new concepts, there are both misunderstandings of platform concept traveling and the development of platform related theories, but most research has fallen into the framework of media integration. In recent years, with the paradigm shift from mass communication to digital communication, the scope of platform research has also expanded. Although it has brought new issues to platform research, it has reduced platforms to specific research objects. With the advent of platform society, platforms are not purely objective objects, but have become our new living environment and affect our way of survival.

Key words: platform; media integration; digital infrastructure; platform ecosystem