畫中尋荔影 雅趣知多少

荔枝,玉雪肌膚罩絳紗,一種天然好滋味。但是,荔枝保鮮是個難題,西漢司馬相如在《上林賦》中稱之“離支”,意為其果需要連枝裁下,才耐于保存。明代李時珍《本草綱目》亦描述荔枝“若離本枝,一日色變,三日味變,則離枝之名,又或取此義也。”荔枝色艷、味美、果香,卻不易得。自古以來,上至達官貴人,下至黎民百姓,無不視其為珍物,因此也常常成為文人雅士詠嘆的對象,如蘇東坡的詩詞“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人。”讓荔枝成為困窘生活中的蘇東坡傳遞樂觀主義精神之物,也使未嘗其味的人垂涎三尺,念念不忘。文人將荔枝入詩,吟詠其形、其質、其典故等。畫家也不例外,筆下多有表現,得自然之形,寫其美趣,以詩詞典故入畫,傳其意境,揚州畫派畫家華嵒就是其中之一。

繪出家鄉情思

華嵒(1682年至1756年),字德嵩,更字秋岳,號白沙道人、新羅山人等,福建上杭人,詩、書、畫兼善。其畫,花鳥、人物、山水無所不工,且在題材、表現手法、題畫詩上打開了雅俗共賞的新思路,讓傳統繪畫呈現出新的表現形式,是一位富于創造性的畫家,對后世影響深遠。

華嵒的繪畫表現題材很寬廣,其中,荔枝是他關注的對象之一。在現存作品里,與其相關的作品有《啖荔圖》《荔枝鸚鵡圖》《荔枝天牛圖》《金屋春深圖》等,這幾件均具代表性,涉及花鳥、人物等,本文將嘗試從該題材切入,通過作品的圖像、題跋及其背后傳遞的信息,以點帶面,窺探華嵒生平、創作表現題材、手法及其風格特點。

《啖荔圖》是華嵒存世不多的早期作品里的精品力作,現藏于遼寧省博物館,絹本設色,畫心縱27.8厘米,橫79.7厘米,裝裱成卷,其后有多家題跋。關于此卷的創作背景,可以從畫中左上方的題款得到答案:

“錢唐周子念修,嘗愛東坡居士‘日啖荔支三百顆,不妨長作嶺南人’之句,以為荔支佳品,嶺南僻地,生于吳越者多終身不得一至。即至,亦未必適遇其時。東坡之言良不為過。余閩產荔不下嶺南,周子以余生長其地者,象形維肖,且以三十年想慕不可得之物,一旦箕距其間,羅列而進,四時之春不皆在吾盆盎間乎!味其言,蓋亦雅人之深致也,因樂為之圖。”

正是因為錢塘周念修對蘇軾詩句的喜愛,對荔枝慕而不得的遺憾,于是有了請家鄉盛產荔枝的華嵒作畫,以解心頭之愿。而華嵒對于周念修的請求也表示理解并樂為作畫,17 0 7年此畫完成,華嵒時年26歲。

華嵒家鄉福建,如題中所述,產荔枝不下嶺南。記載福建種植荔枝的重要文獻宋朝《荔枝譜》在開篇記“荔枝之于天下,唯閩粵、南粵、巴蜀有之。”該書是第一部系統介紹荔枝的文獻,作者蔡襄為福建莆田人,可知此時福建種植荔枝已久。荔枝的培養技術在明朝時成熟,荔枝被大面積種植,也從皇家貢品逐漸走向了民間。

華嵒生活的清康、雍、乾時期,福建的荔枝依然是當地朝貢皇家的重要品類,這在康熙五十三年(1714年)正月二十六日,福建巡撫滿保奏請每年進荔枝到京城折中可以得見:“福建地方唯有荔枝一種,尚屬土產美味之物,故每年購買良種栽養于署內。四月結果,遂雇船由水路送進京城,未勞旱路民力。今欽遵圣旨,五十三年荔枝停,現仍于衙內備養,以候圣主降旨。唯卑奴昏愚,其土產美昧之物,尚不能進獻圣主,不勝憂急之至。卑奴叩請圣主施恩降旨,仍準每年將荔枝送往京城,卑奴不勝翹望之至。為此謹具奏請。”康熙皇帝其后朱批,表示自己極不好荔枝是決定停送新鮮荔枝的原因之一。與康熙皇帝相反,雍正、乾隆兩位皇帝卻對荔枝甚是喜好,福建地方官員為了荔枝保鮮可謂竭盡全力,想盡辦法。在當時,福建荔枝稱得上是當地的名片,聲名遠揚。因此,周念修選擇華嵒作畫也在情理之中。

華嵒創作此畫的時間距離他2 2歲離開家鄉赴錢塘發展已有4年之久。畫中,他表現了兩種不同狀態的荔枝,盤中荔與樹上荔,果實紅郁,果香誘人,果正當季,可見家鄉的荔枝已深深地印在他的腦海之中。雖說創作此畫是因為被“雅人之深致”所打動,但或許還含有他對故鄉那份難以啟齒的情思。

回到畫面本身,這件作品也反映出華嵒早期繪畫風格的特點,及在錢塘四年師學技法的蹤跡。畫面的視覺中心是濃蔭下坐在長榻上的主人翁——周念修,他神情自若,刻畫精微,右手持扇,左手自然地垂放在榻面,一腳曲彎搭于榻上,一腳平放著地,坐姿自然休閑。身旁擺放荔枝一盤、古籍一摞,這是喜好與身份的象征。

后側侍童,手捧荔枝數顆,露出垂涎的表情。作者將周念修安置在戶外山水之間,近景除了點題的荔枝樹,還有三株古木、淙淙清泉;遠天空濛,重山隱現,水域廣袤,天水交融。這種注重通過環境描寫來烘托人物性格特點的手法,是明清以來人物畫像的典型特征,也被華嵒運用到此后的人物故事畫創作之中,形成相對固定的個人風格。該畫中采用大量的斧劈皴法表現山石,明顯可見華嵒早期深受南宋院體與明代浙派畫法的影響,這與他當時的居住地錢塘的畫壇發展史、古畫收藏有著密切的關系。從華嵒現存作品來看,他離開家鄉之后到杭州發展的前階段,題款中寫仿前人的作品數量明顯較多,這是他師古人的重要階段,為后面形成個人風格奠定了扎實的基礎。

布局剪裁藏巧思

《荔枝鸚鵡圖》是華嵒典型的花鳥畫作,現藏于廣東省博物館,絹本設色,縱1 2 7. 5厘米,橫4 0 . 5厘米。此畫描寫荔枝與鸚鵡,左側題詩:

“茜紅衫子玉肌香,南國風流十八娘。若得青禽傳早信,不教鼙鼓動漁陽。”

抄錄自明代陳昌的七言絕句《荔枝山鳥》,詩意與楊貴妃有關。前兩句既是對荔枝的描述,也影射楊貴妃,后兩句借鸚鵡,直指當年安祿山反叛一事。詩中提及的“十八娘”,是華嵒家鄉閩地的荔枝名種。蘇軾在《減字木蘭花·荔枝》中有提及:“閩溪珍獻,過海云帆來似箭。玉座金盤,不貢奇葩四百年。輕紅釀白,雅稱佳人纖手擘,骨細肌香,恰是當年十八娘。”“ 十八娘”是當時閩地上供的珍品。據《荔枝譜》載,宋代荔枝已有三十多個品種,華嵒選其入畫,可以感受到他對家鄉的情思。

該作品色墨結合,布局剪裁頗具巧思。畫中,作者抓取了被荔枝吸引而來的鸚鵡的瞬間動態,倒掛的姿勢生趣有加。被壓彎的枝椏末端,荔枝似乎也隨枝條抖動。筆法上,鸚鵡運用沒骨寫意手法,細致蓬松的毫毛用干筆層層疊加寫就,目似點漆,筆墨老到,格調清雅,神形俱備,情趣饒足。荔枝刻畫精微,多層疊加暈染,形成嬌艷欲滴的質感和視覺效果。華嵒將小青綠引入花鳥畫設色中,畫中石以赭石烘染,石綠點苔,格調溫和清潤。在整體的表現上,華嵒刪繁就簡,精工描寫畫面主體,極力烘托主角,突出重點,襯景以寫意為主,取材簡單,構圖簡潔,這也是華嵒花鳥畫的風格特點,形成了相對固定的模式。此畫未署年款,但從風格判斷,應當屬于成熟期畫作。

作品鈐蓋多方印章,有華嵒本人印與他人收藏印。其中,右下華嵒用章“枝隱”(白文方印),是他經歷了仕途不順、喪失妻兒等不幸之后的心之所向,表明他決意仕途、安貧樂道、潛心詩畫的人生追求。此外,作品歷經李恩慶、韓泰華、謝稚柳等名家收藏,流傳有緒。

與《荔枝鸚鵡圖》有異曲同工之妙的《荔枝天牛圖》,華嵒抓住了天牛在荔枝上貪婪地吮吸漿液的情景,它忘我而投入,以至于無暇顧及旁枝上的異類。這件收藏于上海博物館的作品,尺幅不大,縱53. 5厘米,橫42 .1厘米。顯然,相比之下,華嵒在這件荔枝圖的細節處理上更加工致。畫面的視覺中心是鮮艷的荔枝,果實無多,但朝向、形態不雷同,果殼紋路清晰可見,枝葉的表現更接近惲壽平的沒骨寫意法。天牛刻畫精妙,動態描寫充滿生趣。一旁的附石采用了慣常的寫意手法,墨色淋漓,烘托場景也突出主角。

華嵒之所以選擇荔枝與天牛作畫,是因為兩者具有吉祥的寓意。荔枝,因其生命周期長,又諧音“利”,故有健康長壽、大吉大利之寓意;天牛,形象威風,被視為神蟲,被賦予了吉祥的象征。兩者合為一圖,除了展示自然天趣以外,背后還飽含了對美好生活的向往和追求。華嵒對選材的重視在其作品里可見一斑,例如代表長壽的綬帶鳥、仙鶴、松樹、靈芝,代表吉祥的畫眉鳥、八哥、梧桐等出現頻率頗高,這與傳統觀念及當時的市場對這類題材的需求有著直接的關系,也可見華嵒作品商業化的一面。畫中,華嵒行書自作詩“絳紗囊里甜漿厚,盡教牛郎一飽餐。”詩、書、畫、印相結合,又體現了他作為傳統文人的一面,這也是揚州畫派畫家的共性。

師古而不泥古

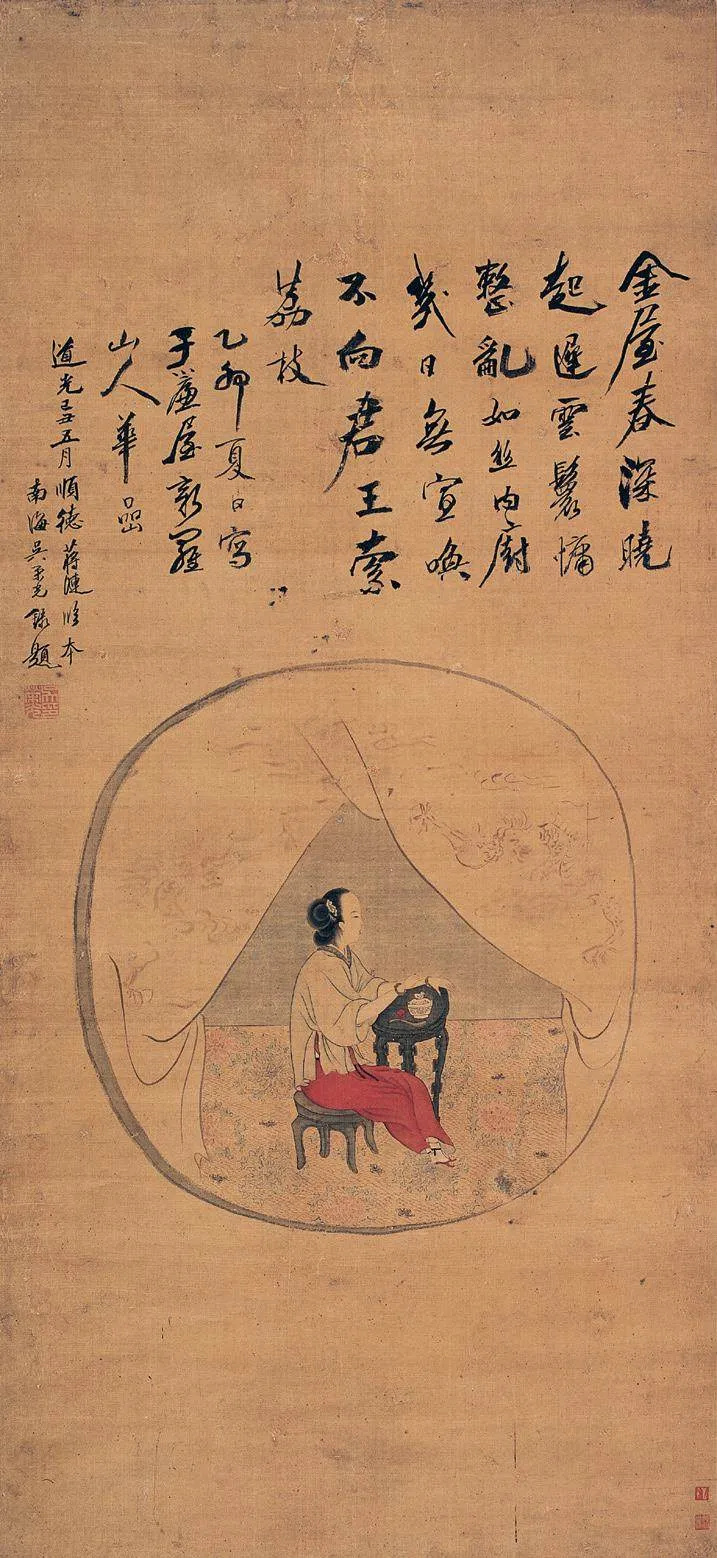

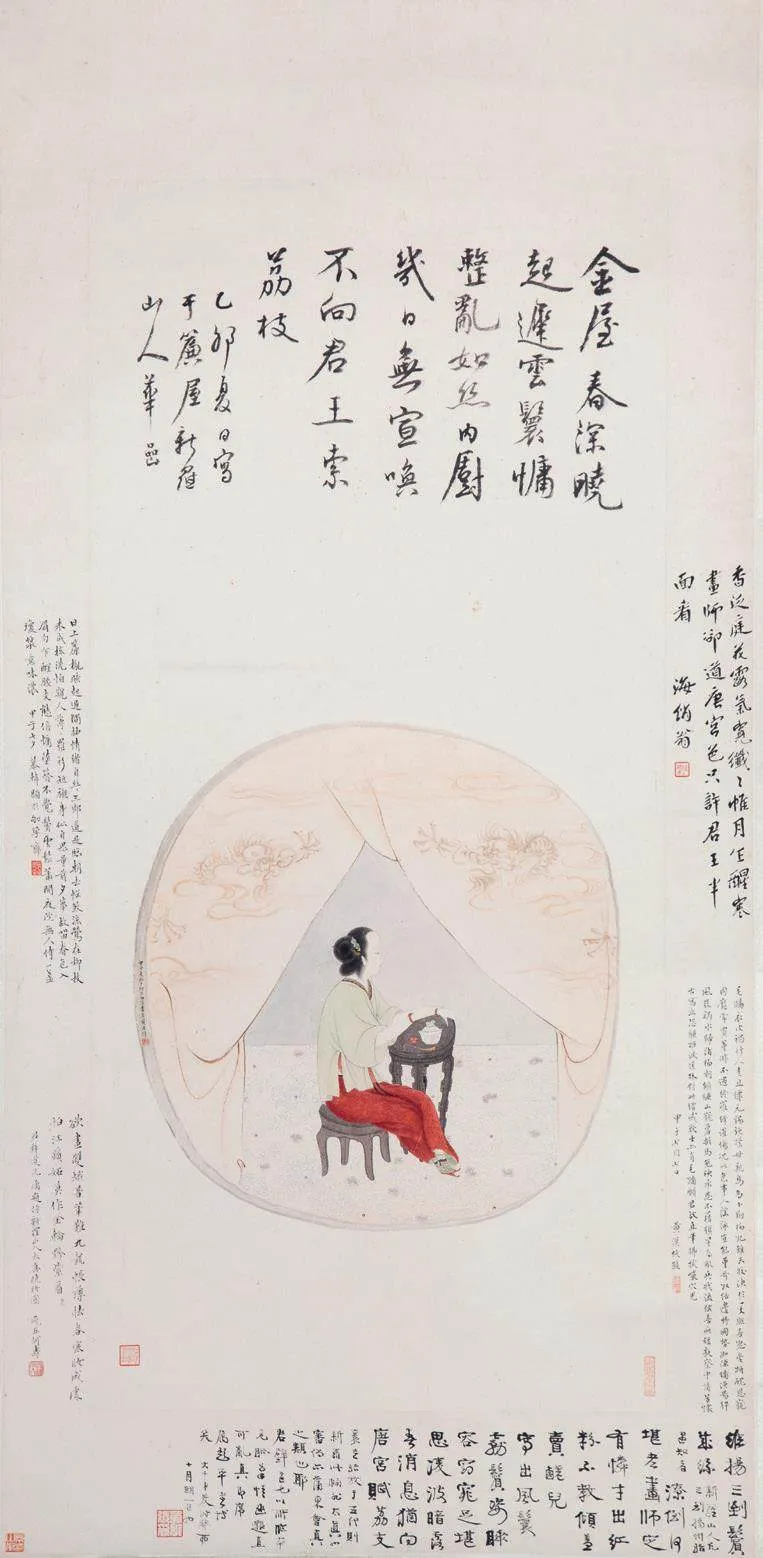

華嵒的人物畫大多取材于歷史故事、文學題材、民間風俗、民間神話、現實題材等。唐代杜牧耳熟能詳的名句“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”,讓楊貴妃與荔枝的典故流傳千古,也被華嵒收入畫中。廣東省博物館所藏《金屋春深圖》,以楊貴妃為主角,表現其病齒的故事。畫作紙本設色,縱11 9厘米,橫5 7厘米,作者采用工筆的繪畫手法,精細刻畫人物的表情、動態、發飾、衣服及旁邊的家具、屋飾等,運筆更接近于李公麟。畫中,楊貴妃無精打采,受到牙疼困擾的她已經幾日寢食難安,無暇顧及妝容,更提不起興致索取最愛的荔枝。畫面雖然未見荔枝,但通過對楊貴妃這個歷史人物的傳神描寫,結合題畫詩“金屋春深曉起遲,云鬟慵整亂如絲。內廚幾日無宣喚,不向君王索荔枝。”間接勾起觀畫者對荔枝的無限聯想。

病齒圖是楊貴妃題材繪畫中獨特且不多見的主題,此題材繪畫最早可推至唐代,宋末元初王惲有題畫詩《周昉畫楊妃禁齒圖》,可惜該圖已不見傳世。宋元之際,題畫詩、文跋、曲藝等對此題多有關注,明、清漸息。華嵒作此圖,足見其廣博的知識儲備和極強的藝術表現力。

《金屋春深圖》作于1735年,華嵒時年5 4歲,屬于風格定型期的作品。根據畫面印鑒可知,作品自完成以來,曾經華嵒好友、揚州畫派畫家鄭燮鑒賞,其后被項源、張元曾、吳榮光、何冠五、何曼庵、朱光等清乾隆以來直到2 0世紀上半葉的書畫家、收藏家所鑒藏。更為難得的是,此畫在流傳的過程中,經藏家吳榮光、何冠五等助推,先后有順德畫家蔣漣、近代畫家黃君璧對原作進行傳移摹寫,且臨摹畫作流傳至今。這個特別的案例,反映了華嵒繪畫藝術對后世畫壇之影響,亦可見后世對華嵒藝術的認同。

荔枝主題的繪畫雖然只是華嵒諸多創作題材中的一類,但是精心創作的每一件作品都飽含了豐富的信息量。不遇于時的清貧生活沒有磨滅華嵒對藝術的追求,他師古人、師造化、師本心,始于傳統,又不止于傳統,逐漸形成了獨具一格的風格。同時,他也是一位非常全面的畫家,其兼工帶寫的小寫意花鳥畫充滿機趣,個性鮮明的人物畫富有情境,收放自如的山水不拘一格。他著眼于當時的社會需要,著眼于市井階層的精神文化需求,讓傳統繪畫呈現出新的表現形式,從高雅的上層落入民間,依然閃爍著耀眼的光。他對后世的影響不是轟轟烈烈,而是細水長流,從古至今,由近及遠,潤澤四方。他是中國繪畫史上一位值得被關注和重視的畫家。(注:本文作者系廣東省博物館藏品管理部主任、副研究員)