“熙朝”新尚胭脂紅

以琺瑯彩、粉彩、洋彩為代表的彩瓷是清代瓷器發展中最具特色的創新之作,都屬于廣義的瓷胎畫琺瑯制品,而由歐洲引進的胭脂紅則是畫琺瑯體系中最具代表性的顏色。

胭脂紅為傳統中國彩瓷中所不見,其在康熙晚期引入、試制、應用的過程,既見證了清代在彩瓷技藝方面的探索,又關聯起廣州、北京、景德鎮三地的制瓷事務,成為康熙皇帝引導下的畫琺瑯事業中的關鍵因素。本文將從廣州、北京、景德鎮三地對胭脂紅彩使用的情況來聊聊康熙晚期彩瓷的發展。

廣州率先成為國內的畫琺瑯重鎮

康熙二十二年(1683年)開放海禁,西方新奇的工藝制品一時涌入國門。康熙二十三年,康熙帝首次南巡,在南京接觸到了精美的歐洲畫琺瑯制品,并對此一見傾心。自此,作為中外重要貿易口岸的廣州,便承擔起為康熙畫琺瑯事業尋覓人才、儲備技術力量的任務。

在所有的國產畫琺瑯制品中,最早獲得突破的應是銅胎畫琺瑯,顯然是受到舶來品的形式影響。帶有紀年款的傳世實物表明,最遲在康熙五十年,廣州就已經能夠生產銅胎畫琺瑯制品了。目前可見康熙時期的廣州銅胎畫琺瑯特征較為一致,均采用銅胎填白料然后加繪彩色琺瑯的工藝,所用琺瑯料應是廣州自行煉制,畫法以傳統的中國工筆和小寫意為主。比較有意思的是,制品多數為帶有中國風的西洋人物和教會題材,表明最初的用戶可能是前來貿易和傳教的歐洲人。而在此時,對于國內用戶來說,銅胎畫琺瑯還是陌生的事物,人們不太清楚這究竟屬于一種什么材質,于是略帶懷疑地稱其為“洋瓷”,這一“洋”字正說明了銅胎畫琺瑯工藝的外來性。

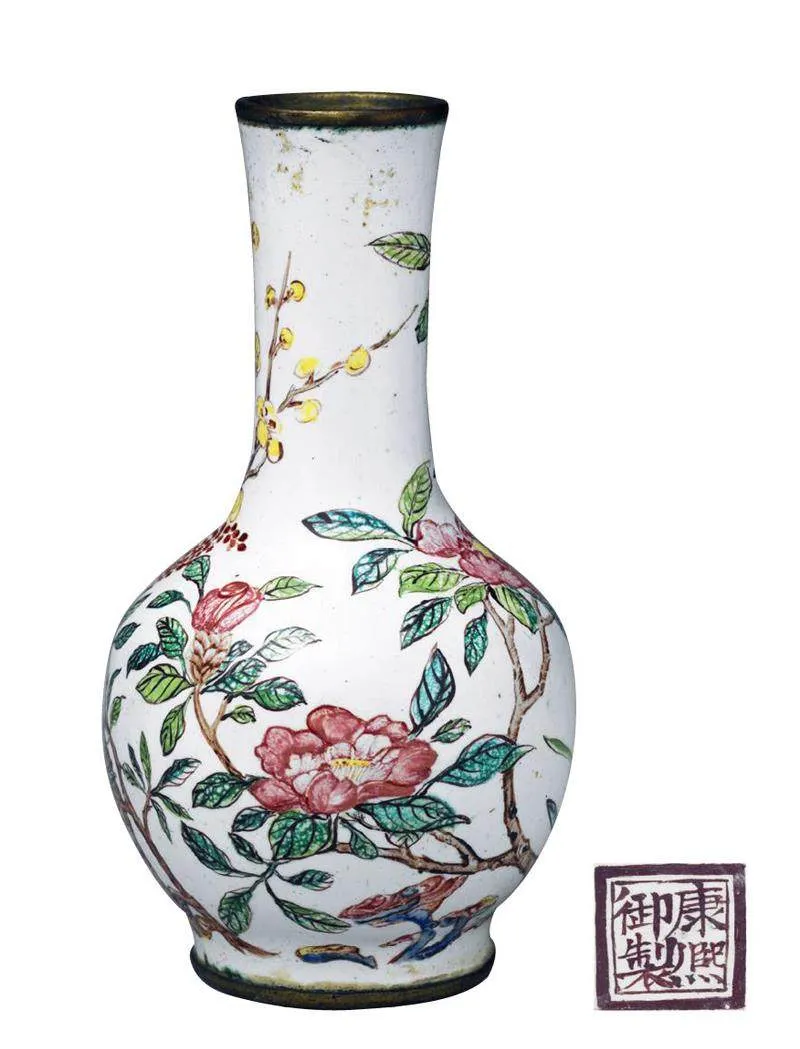

康熙時期的廣州銅胎畫琺瑯制品有一個非常醒目的特點,就是許多制品的外壁用純胭脂紅進行裝飾,其意圖至今尚不明確,或許是來自西方市場的一種定制需求。這種國人前所未見的柔嫩色彩被裝飾得如此張揚,一定博得了不少驚異的眼神(圖1)。

胭脂紅是一種以金呈色的琺瑯顏料,在16世紀的荷蘭率先煉制成功。琺瑯料實際上就是一種彩色玻璃,隨著康熙三十八年法國耶穌會在廣州設立玻璃廠,廣州便成為國內畫琺瑯研制的重鎮。至康熙五十五年,廣東巡撫楊琳推薦燒琺瑯人潘淳、楊士章等進京效力,同時也送去了在廣州煉制成功的國產胭脂紅琺瑯料,即楊琳奏折所謂的“法桃紅顏色的金子摻紅銅料”。這說明此時廣州已經基本掌握琺瑯料的生產技術,康熙晚期銅胎畫琺瑯首先出現于廣州也是必然的。

顯然是受到銅胎畫琺瑯的啟發,廣州也開始在瓷胎上進行畫琺瑯的嘗試。由于康熙開海禁以后,大量景德鎮瓷器通過廣州對外貿易,這給廣州帶來了新的商機。利用景德鎮白胎在廣州加彩,更方便與歐洲客戶的交流,也提高了貿易的效率。廣州瓷胎畫琺瑯,也就是所謂的廣彩瓷器由此誕生,并很快與景德鎮五彩形成競爭之勢。

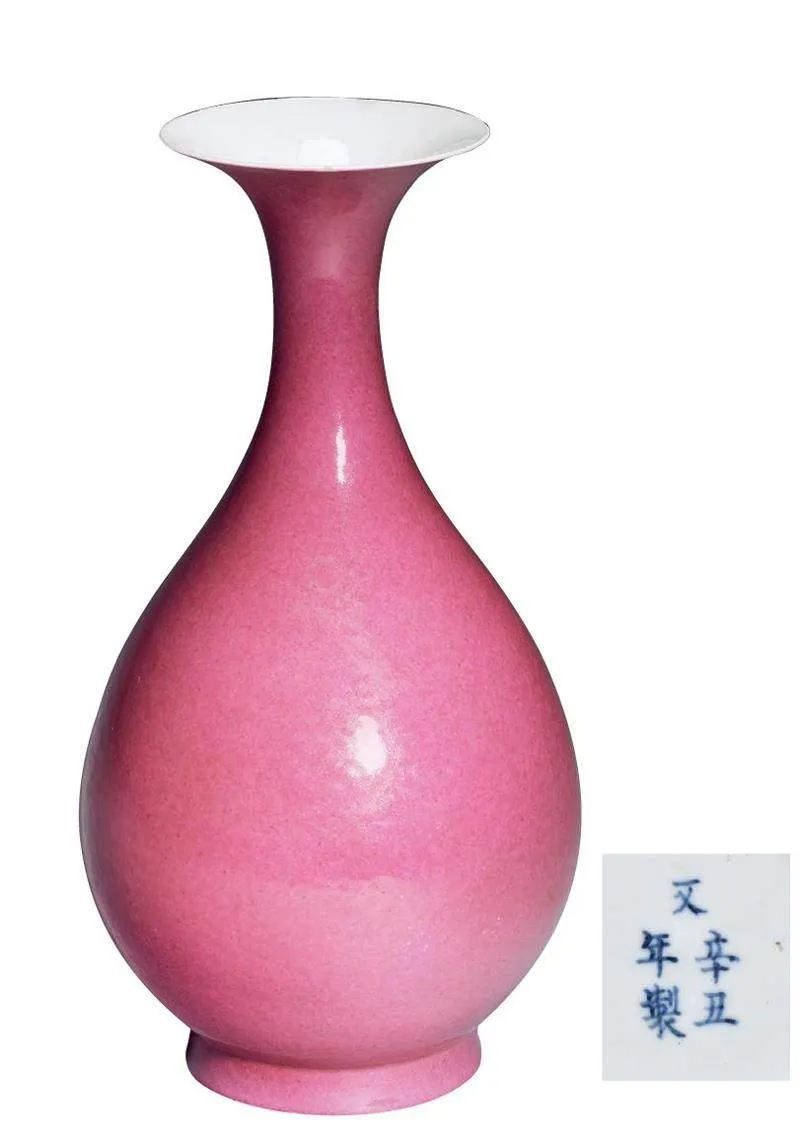

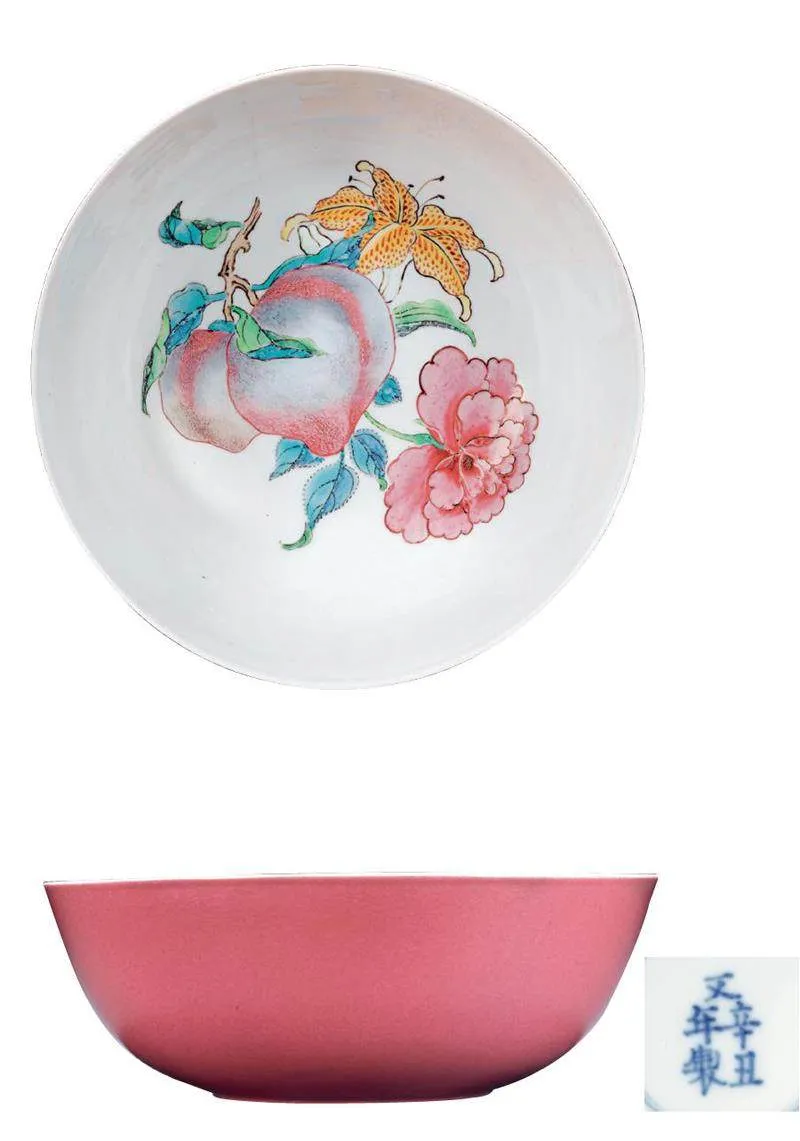

目前所見具有最早紀年款的廣彩瓷是兩件“又辛丑年制”款外胭脂紅內廣彩花果紋碗(圖2),其款識表明生產時間是康熙六十年。結合其他方面的考據,廣彩無疑在康熙晚期即開始生產了。至雍正早期,廣彩瓷器的生產達到品質巔峰(圖3),而外胭脂紅似乎成為高質量產品的一個標配。

隨著康熙五十九年全國性禁教以及雍正四年(1726年)禁銅令的頒布,廣州銅胎畫琺瑯生產的第一次熱潮逐漸退卻,廣彩瓷器一定程度上成為了銅胎畫琺瑯的替代品。

紫禁城試制畫琺瑯的歷程

康熙帝對于畫琺瑯的追求,并未止步于對廣州的期待。在康熙三十五年,其率先授意養心殿造辦處設立玻璃廠,而其中一項重要任務就是試煉琺瑯料。

早期的嘗試并不順利。清宮檔案和傳世實物表明,造辦處曾經歷過一個依托景德鎮工匠試制銅胎畫琺瑯的階段。目前故宮博物院和臺北故宮博物院所藏一類較為稚拙的制品,可能就是在這樣的背景下完成的,不論是工藝還是繪畫,都有一種從景德鎮五彩移植而來的感覺(圖4)。

同時,康熙帝又不得不時常向廣東打聽有沒有外來的傳教士掌握畫琺瑯技術。康熙五十五年,在宮中任職的意大利人馬國賢在信中仍提到:“康熙皇帝對我們歐洲的琺瑯器以及琺瑯彩繪的新技法著了迷,想盡辦法要將畫琺瑯的技術引進到他早就為此目的在宮中設立的作坊中。”這說明直到此時宮廷畫琺瑯仍未達到康熙滿意的效果,而他所追求之一,可能就是歐洲畫琺瑯那種明顯有別于傳統中國瓷器的顏色鮮明、形象生動的西洋彩繪技法。

也就是從康熙五十五年開始,事情似乎有了轉機,廣州畫琺瑯技術有所儲備以后,便先后多次推薦燒琺瑯人和畫琺瑯人進宮效力。其中有位叫林朝楷,自康熙五十七年進京,并一直在內廷琺瑯處工作到雍正六年,期間還成為郎世寧的徒弟。作為“ 畫琺瑯人”,林朝楷向郎世寧所學習的應該就是康熙皇帝所傾慕的西洋畫法,林氏無疑是當時宮廷畫琺瑯研制的直接參與者和見證者。

臺北故宮博物院藏

該品可能使用了廣州所產的胭脂紅等琺瑯料,在熔劑比例、燒成溫度等方面均不夠理想,款識也采用了景德鎮常用的礬紅款。

康熙五十八年,皇帝終于經由已升任兩江總督的楊琳獲得法國專業畫琺瑯師陳忠信,宮廷畫琺瑯由此進入一個新階段。在康熙五十九年,法國傳教士馮秉正寫往巴黎的信中提及:陳忠信到京后,發現此時清宮畫琺瑯已經取得相當的進步,但同時又缺乏歐洲琺瑯料,中國自制的顏料他又幾乎不能使用。而陳忠信則指定巴黎耶穌會采購一批琺瑯料,并特意指明要一盎司的胭脂紅放在錫镴盒里。

臺北故宮博物院藏

這類康熙時期宮廷制作的銅胎畫琺瑯,與廣州銅胎畫琺瑯相比,所有紋飾均采用了幾何構圖和明暗對比的西洋畫法。

臺北故宮博物院藏

該碗胭脂紅既作色釉地子,又作花卉彩繪,并且表現為多種質感和多個色階,體現了畫琺瑯技術的高度成熟。

雖然早在康熙五十五年,潘淳就攜帶其所制的“法桃紅顏色的金子摻紅銅料”進宮,但陳忠信仍然需要使用歐洲所產的琺瑯料,其所指定的錫镴盒則可能是專門用于煉制胭脂紅料的。由此可見,廣州所產琺瑯料和歐洲進口琺瑯料屬于兩個體系,國產琺瑯料可能無法滿足歐洲人西洋畫法的需要。可以這樣理解,康熙晚期,清宮所產的那批西洋風格濃烈的銅胎畫琺瑯、瓷胎畫琺瑯甚至紫砂胎畫琺瑯,是以陳忠信為代表的歐洲琺瑯匠人集中生產的作品(圖5、圖6)。及至此時,宮廷的畫琺瑯之路可能已經經歷景德鎮工匠試制、廣州技術移植以及歐洲技術移植三個階段了。

康熙晚期的宮廷畫琺瑯只是短暫的輝煌,隨著陳忠信在雍正初年的離開,這類構圖精準、配色純凈、色彩鮮明的畫琺瑯制品便戛然而止。直至雍正六年,宮廷終于自行煉制成功高質量的琺瑯料,自此紫禁城才實現“畫琺瑯自由”。

景德鎮對胭脂紅應用的探索

在江西景德鎮,胭脂紅的使用也不算晚。康熙晚期,多種質地的胭脂紅以不同的方式在彩繪中得到嘗試。

從康熙中晚期開始,由于紋章瓷等瓷器定制的需要,歐洲的一些琺瑯料也輾轉運輸到景德鎮并在當時的五彩瓷器中得到使用,在這類制品中,胭脂紅更多被當成一種五彩顏料用以填色(圖7)。此后,可能是廣州的琺瑯料煉制技術在景德鎮得到推廣,胭脂紅逐漸成為景德鎮的一種標準彩繪顏料,擴展了原有的調色盤系統。

荷蘭阿姆斯特丹國立博物館藏

本品胭脂紅作為青花五彩中的一種色料,按五彩技法平涂使用。

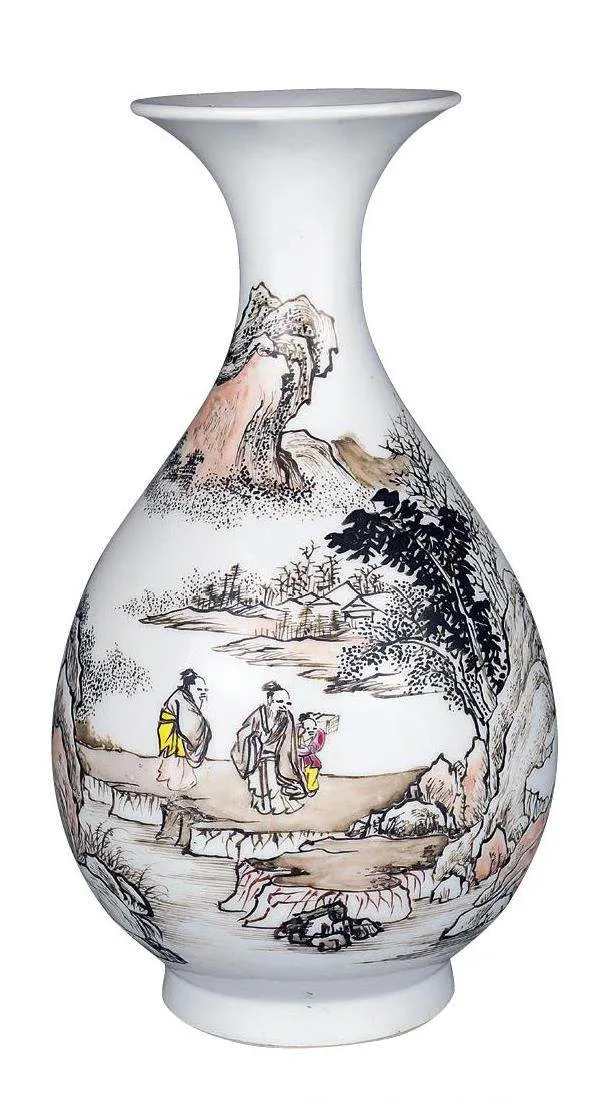

事實上,對于胭脂紅的更多嘗試也在景德鎮不同作坊中進行。以生產康熙五彩著名的“木石居”,其一件墨彩山水人物紋玉壺春瓶(圖8)就表現出對新興顏料的探索性應用。與常見墨彩不同,這件制品分別用胭脂紅和檸檬黃對人物服飾進行小范圍的裝飾。這一抹小小的亮色,既表明墨彩這種瓷繪風格在康熙晚期的設色靈活,也體現出工匠對于新顏料小心翼翼而又充滿新奇的試用。

除了平涂法,康熙晚期胭脂紅也已經嘗試在打底的玻璃白上進行渲染,由此產生一種更為柔和的彩瓷表現技法,這便是景德鎮粉彩。判斷一件景德鎮彩瓷屬于五彩還是粉彩,是否有胭脂紅的渲染是一項關鍵性的指標。在故宮博物院存有數件落“ 大清康熙年制”或“大明成化年制”款的初創期粉彩制品,相較而言,這件生產于康熙末期至雍正初期的花鳥大盤(圖9),其胭脂紅打底渲染技法更為明確——盡管還略顯生澀。同時胭脂紅還被調成宮粉色,用以小朵花卉的填彩,景德鎮胭脂紅的表現技法在這件作品上基本得到了呈現。

除民間用瓷之外,康熙晚期的景德鎮也承擔著宮廷瓷器的生產,此時御窯處于停燒狀態,以“安窯”為代表的民間窯場通過進貢、宮廷訂燒等方式將瓷器制品輸入內府,包括康熙琺瑯彩所用白胎在內,都是通過這樣的渠道。

康熙晚期,景德鎮也生產胭脂紅釉制品,外胭脂紅內彩繪瑞果的馬蹄小杯成為這一時期的經典之作(圖1 0)。外壁胭脂紅為釉,碗心彩料極為特殊,并不同于傳統的康熙五彩和新興的民窯粉彩,應是一種琺瑯顏料。從其款識來看,當屬于貢御的“安窯”制品,其裝飾與同時期的廣彩遙相呼應,可見兩地交流之頻繁。

此外,臺北故宮博物院也藏有一批“又辛丑年制”款的胭脂紅釉瓷器(圖11)。該落款是唯一屬于康熙朝的特殊干支紀年款。眾所周知,中國古代干支紀年以六十年為周期,而中國歷代帝王中,康熙在位時間最長,達61年,自1661年(辛丑年)正月初九即位,到1722年(辛丑年),確實“又辛丑”了。該年王公大臣曾提議為康熙舉辦“御極六十年大慶”,“又辛丑年制”款瓷器特別貼合這樣的氛圍,或正是在此背景下生產的進貢慶賀瓷器。

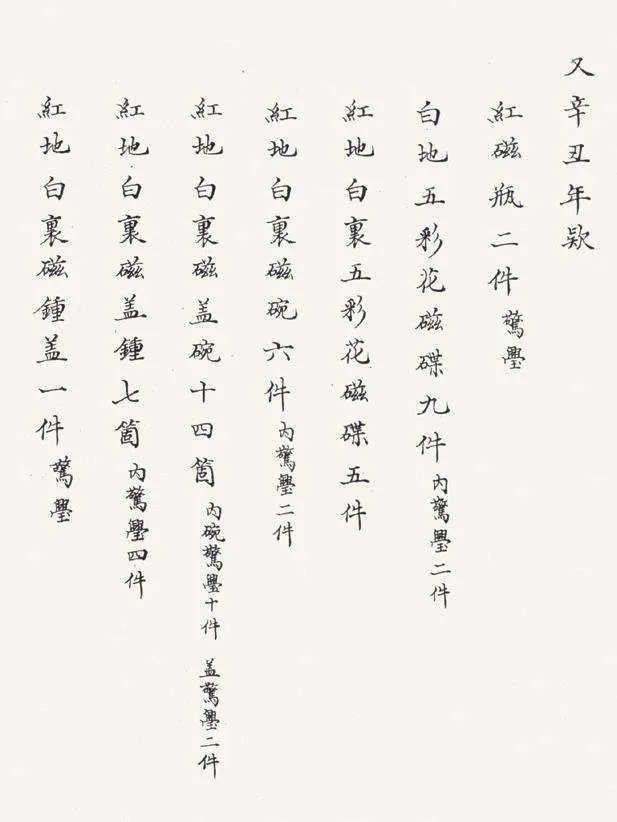

考證清宮瓷器檔案,有一份乾隆三十三年核查內務府瓷庫收貯瓷器的清單,存有“又辛丑年制”款瓷器7種4 4件(圖12),大部分均為紅釉或紅地瓷器,當與臺北故宮博物院現存的這批“又辛丑年制”款瓷器有關聯,證明“又辛丑年制”款瓷器在康熙六十年確實進入了皇宮。而內繪廣彩的制品,則可能是貢余的白胎流落至廣州后被加的彩。

康熙晚期,廣州、北京、景德鎮三地均已實現以胭脂紅為代表的琺瑯料的熟練使用,其中廣州主要依托于自產的琺瑯料而生產針對海外市場的銅胎畫琺瑯和廣彩瓷器;宮廷則在經歷景德鎮工匠試制、廣州技術移植后,終于依靠歐洲琺瑯工匠和進口琺瑯料生產出最高質量的畫琺瑯制品;景德鎮起初應是通過廣州途徑獲得胭脂紅料,作為一種新的顏色在五彩中使用,在與廣州和宮廷持續的技術交流之下,生產出了胭脂紅釉制品,并創燒了民窯粉彩。至此,三地對于胭脂紅料使用的探索已經基本完成,胭脂紅成為中國彩瓷系統的重要新成員(注:作者分別來自北京御瓷資料館和杭州文物公司)。