大唐雄風 看飛錢緣何從天而降

無論何時提起唐代的輝煌繁榮,永遠像一顆璀璨的明珠,讓我們感慨萬千、浮想聯翩。尤其在唐代,誕生了我們今天使用的紙幣雛形——“飛錢”。它的出現,為世界第一張紙幣——北宋交子提供了理論和實踐經驗。

唐代中期,隨著商品交換的日益活躍,產生了我國古代早期的匯兌業務。當時開展匯兌的形式稱為“飛錢”或“便換”,性質類似今天的匯票。據《新唐書·食貨志》記載:“(憲宗)時商賈至京師,委錢諸道進奏院及諸軍諸使富家,以輕裝趨四方,合券乃取之,號飛錢。”人們憑紙券來取錢,從而不必隨身攜帶銅錢,寓意錢無翅膀而飛,故稱“飛錢”。

飛錢盛行于長安與揚州、廣州、成都等城市之間,它的產生無疑是商業繁榮及貨幣經濟迅速發展的產物。唐朝國家長期統一,社會相對安定,生產力有了較大提高,農業、手工業發展迅猛,商品經濟活躍,封建經濟呈現高度繁榮的局面。尤其是商業異常繁榮,國內南北方的商品交換日益增加,商人遍布全國各地,商船往來頻繁。首都長安,以及揚州、洛陽、成都等均是國際型大都市。

這一時期,唐朝國勢強盛、國家開放,絲綢之路的暢通和貿易往來的興盛,促使國內和國際的商品經濟日益高漲。當時的城市經濟非常發達,奢侈品消費空前旺盛,由此帶來的國際貿易和服務業等都極其昌隆。

隨著商品經濟的發展,日用品的交換逐漸加入到長途販運的行列。唐朝早期偶然性的長途販運到中期已成為一種正常的經濟現象,大宗商品的遠距離貿易日益頻繁。當時社會上流通的貨幣是開元通寶銅錢,每枚直徑約2.5厘米,重4克左右。1000枚串在一起,稱之為1貫,約合今4000克,8斤重。作為主要流通手段的開元通寶銅錢,必定隨著商品的大量周轉而大量支付。也就是說,此時就要求它的流通量和速度必須與商品流通的速度保持著同等水平。

發生大宗買賣或大額交易時需要銅錢量巨大,但銅錢自身的單位價值很低,本身又很沉重,如果用作大額貿易和長途販運商業的支付手段,不便于隨身攜帶。而且唐中期以后,藩鎮割據,社會治安管理很差,有的地方盜匪橫行,運輸銅錢沒有保障,存在極大的安全隱患。這些因素促使迫切需要出現一種新型攜帶方便的代用幣,取代銅錢參與交換。為解決貨幣遠程流通的困難,唐代商人從日常商品交換過程中,基于彼此之間的信用,發明了飛錢這種新型匯兌辦法。所以說,飛錢是唐朝社會商品經濟高速發展的產物。

飛錢的結賬方式是“合券乃取之”,“券”,紙也,故紙張的印制也很重要。所以,唐代造紙業和印刷業的發達是飛錢產生的間接因素。

唐代造紙工藝發展迅猛,在中國造紙技術史上是個重要的發展階段,紙制品在民間日常生活開始得到普遍使用。這一時期,隨著造紙原料品種的進一步擴大,紙漿性能、造紙設備等得到提高和改善,產紙區域遍及南北各地以至少數民族地區,造紙坊遍布全國。而且在一些造紙發達的地區,造紙工坊的規模十分宏大。

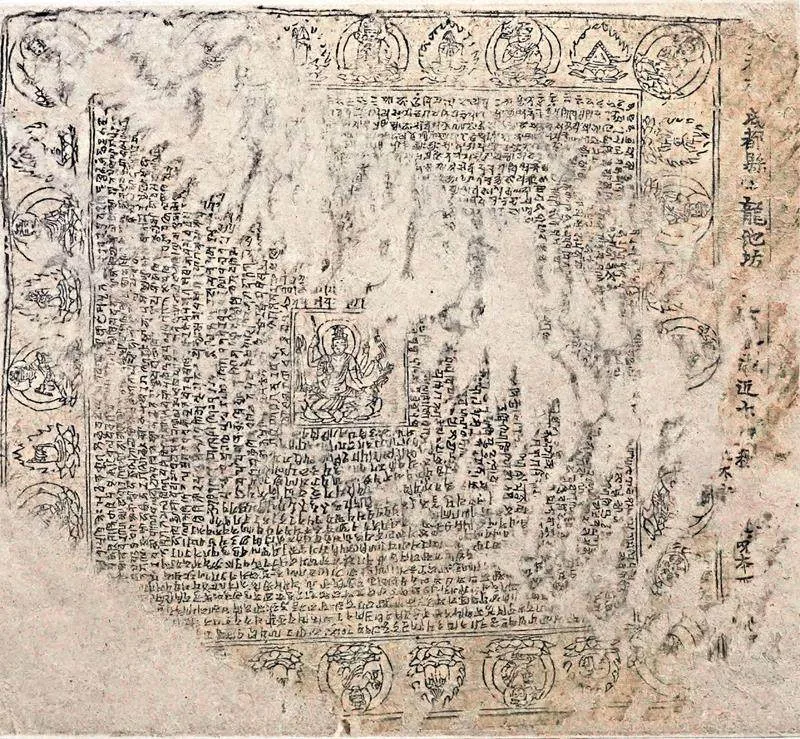

雕版印刷肇始于隋唐之際,在唐代得到初步發展。唐中期,印刷業漸漸興盛。19 4 4年,成都市東門外望江樓附近的唐墓出土一份印刷品《陀羅尼經咒》,約一尺見方,上刻古梵文經咒,四周和中央印有小佛像,邊上有一行漢字依稀可辨,為“成都府成都縣龍池坊卞家印賣咒本”。這是國內現存最早的唐代印刷品實物,說明在8世紀末中國已出現了私家經營的印書鋪。

唐代造紙業和印刷業的發展,為飛錢的產生提供了物質載體,使飛錢的出現和大量使用成為可能。可以說,唐朝造紙工藝的進步對飛錢起到了推波助瀾的作用。

我們常說,唐代的繁華猶如萬道霞光,洋溢四射;唐代的盛世威儀猶如大江大河,海納百川;唐代的萬千氣象猶如織彩錦緞,無限風華。每每暢想,都讓人無比自豪,飛錢就是其中之一。