林業病蟲害綠色防控技術在白龍江阿夏省級自然保護區的應用

摘 要 林業是我國生態環境建設和經濟發展的重要支柱產業。然而,病蟲害的發生和傳播給林業生產帶來了一定的威脅。傳統的化學防治方法雖然效果顯著,但長期使用會導致環境污染、害蟲抗藥性增強等問題。為實現林業生產與生態環境保護的協同發展,分析綠色防控技術在林業生產中的應用要點,如施用微生物菌劑、引入昆蟲天敵、光誘殺等,并結合甘肅白龍江阿夏省級自然保護區實際情況,探討綠色防控技術在林業生產中的應用效果。

關鍵詞 綠色防控技術;生物防治;林業生產;林業保護;甘肅白龍江阿夏省級自然保護區

中圖分類號:S763 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.20.034

綠色防控技術是指采用生物、物理、化學等多種手段,對林業有害生物進行綜合防治,以達到降低有害生物種群密度、保護生態環境、保障林業生產安全的目的。與傳統的化學防治方法相比,綠色防控技術具有不污染環境、不影響生態平衡、可持續控制等優點,有利于維護生物多樣性,促進林業生產的可持續發展[1]。在林業生產中,綠色防控技術主要包括以下4種。1)生物防治。利用天敵、病原微生物、昆蟲激素等生物因素對有害生物進行控制。2)物理防治。通過物理手段,如人工捕殺、燈光誘殺等,對有害生物進行抑制或消滅。3)化學防治。采用環保型化學農藥,對有害生物進行控制。4)生態修復,通過改善森林生態環境,提高森林自身的抗病蟲害能力。基于此,筆者根據甘肅白龍江阿夏省級自然保護區(以下簡稱保護區)概況,深入探究綠色防控技術在林業生產中的應用要點,以期進一步加強對綠色防控技術的研究和推廣,提高林業生產的綠色防控水平,為我國林業發展做出更大的貢獻。

1 保護區概況

保護區位于我國甘肅省甘南州迭部縣,占地面積達135 536 hm2。保護區坐落于青藏高原東北邊緣,岷山山系北麓,迭山山系南緣,白龍江上游南岸,地理坐標為北緯33°41′20″~34°17′30″、東經103°00′37″~104°04′35″。

據統計,保護區共有高等植物140科481屬1 049種。

其中,苔蘚植物17科24屬32種,蕨類植物12科20屬

33種,種子植物111科437屬984種。此外,保護區大型真菌的種類豐富,全區初步鑒定有34科65屬152種,其中食用并藥用的真菌有80種。保護區內的植物資源不僅種類繁多,而且包含許多珍稀瀕危物種。據統計,保護區內共有國家重點保護植物12種。其中,國家一級保護野生植物有兩種,為紅豆杉、獨葉草;國家二級保護野生植物有秦嶺冷杉、連香樹等

數十種。

2 應用要點

2.1 施用微生物菌劑

微生物菌劑是一種含有活體微生物的生物制劑,林業生產過程中使用,可以促進樹木生長,增強樹木抗病能力,提高森林質量,達到綠色防控的目的。

在正式施用微生物菌劑前,需要根據樹木的品種、年齡和生長狀況,選擇合適的微生物菌劑,并確定具體施用量。對于年幼的樹木,需要選擇含有較多生根激素的微生物菌劑,如根瘤菌、菌根真菌等,以促進其生根生長;而對于成熟的樹木,則需要選擇含有較多抗病菌的微生物菌劑,如拮抗性真菌,以增強其抗病能力[2]。

微生物菌劑的施用方法主要有兩種,分別為根施法和葉面噴施法。采用根施法時,需要先挖開樹木周圍的土壤,使樹木的根系暴露,然后將微生物菌劑均勻地施用到根系上。根施法的施用區域應在樹冠投影范圍內,離樹干50~100 cm處。施用菌劑后,將挖開的土壤重新覆蓋在根系上,并輕輕踩實,以確保微生物菌劑與根系充分接觸。采用葉面噴施法時,將微生物菌劑配制成適宜的濃度,在無風或微風的條件下,使用噴壺、噴霧噴槍等工具,將其均勻地噴灑在樹木的葉片上,確保葉片完全濕潤。噴施過程中,需要確保葉片兩面均被噴到,但應避免產生滴水現象,以防微生物菌劑的流失。

3—5月和9—11月是施用微生物菌劑的黃金時期,這兩個季節溫度適中,雨水充沛,有利于微生物的繁殖與活動,進而最大化其對樹木生長的正面影響。在施用微生物菌劑的過程中,還需要注意以下要點。1)施用前7 d,應對微生物菌劑進行激活處理,將菌劑置于4~8 ℃的環境中冷藏24 h,模擬自然冬眠狀態后的復蘇過程,增強其活性。隨后,使用等量的清水稀釋菌劑,置于陰涼處浸泡12 h,確保微生物充分活化。2)強光可導致微生物快速死亡,應盡量選擇在早晚或陰天施用微生物菌劑,避免中午陽光直射。施用后立即輕翻土壤覆蓋,保護微生物不受紫外線傷害。3)注意按照樹種和樹齡調整施用量,每株成年樹施用微生物菌劑200~500 g,幼樹則減半,確保均勻散布于根系周圍。4)施用后24 h內,應澆適量水,水量以滲透土壤20~30 cm為宜,滿足微生物的水分需求,促進菌劑隨水向下滲透,更貼近根部。同時,保持土壤適度濕潤,但要避免積水,以防厭氧環境抑制微生物活性。5)過度施用微生物菌劑不僅浪費資源,還可能對樹木造成不必要的壓力。因此,每年春秋兩季各施用1次即可,對于特定病弱樹種可增加至3次,但需要間隔至少3個月,以確保樹木有足夠的時間適應并充分利用微生物資源。

2.2 引入昆蟲天敵

在保護區,中華松針蚧是主要林業有害生物之一,對當地的森林資源造成了嚴重危害。為了有效控制中華松針蚧,保護區采用引入其天敵昆蟲松針蚧寄蠅的方法,通過自然生物控制機制,利用昆蟲天敵對有害生物進行捕食或寄生,從而達到降低有害生物種群密度、保護森林資源的目的[3]。在實施引入昆蟲天敵技術時,應嚴格遵循以下3個步驟。

1)天敵的采集與培養。要在合適的時間對天敵進行收集。以松針蚧寄蠅為例,松針蚧寄蠅的繁殖高峰期集中在每年的4—5月,此時采集可以確保獲取大量處于活躍繁殖狀態的成蟲和幼蟲。為了最大化采集效率且最小化生態干擾,采集過程中要盡量避免破壞松針蚧寄蠅的生活環境,通過手動捕捉、網捕等方法,確保天敵的采集數量。采集后的松針蚧寄蠅需要轉移到專門的昆蟲培養室進行飼養和擴繁。培養室內溫度應維持在22~25 ℃,濕度保持在60%~70%,定期(每7 d至少一次)檢查寄蠅的生長發育情況,包括存活率、產卵量等關鍵指標,并據此調整光照時長、食物供應(提供適量的松針蚧作為食物源)和溫濕度條件,保證松針蚧寄蠅的生物活性。

2)合理確定引入時間和數量。應在有害生物種群數量較低時引入天敵,以充分利用其捕食或寄生能力。同時,引入天敵的數量應適當,過多可能導致生態失衡,過少則無法達到理想的防治效果。因此,要根據當地氣候條件和森林生態環境,綜合分析有害生物的發生規律,確定最佳引入時間和數量。在中華松針蚧的發生初期,即4—6月,每667 m2森林可引入松針蚧寄蠅500~1 000頭,以有效控制有害生物的危害。

3)精準投放。在確定好的釋放點,林業人員需要佩戴無粉醫用手套,以減少對外界微生物的引入和對松針蚧寄蠅的物理傷害。之后,林業人員應從特制的無菌培養容器中,使用細長鑷子輕輕夾取松針蚧寄蠅,分批次緩緩投放至樹冠層下部或地面松針密集區域,確保它們能夠直接進入中華松針蚧的棲息地。每完成一個釋放點的投放,立即記錄具體位置坐標、釋放日期、時間及釋放的寄蠅數量,以便監測其對中華松針蚧的防控效果。

2.3 光誘殺

光誘殺技術是一種利用害蟲對特定光波長的趨性進行誘殺的方法,主要通過光源吸引害蟲,再通過物理或化學方式將其消滅[4]。保護區針對主要林業有害生物中華松針蚧,廣泛應用光誘殺技術。

光誘殺裝置主要由光源、誘捕器、支架和電源等部分組成。光源采用150~200 W的高亮度發光二極管(Light Emitting Diode,LED)燈,具有良好的穩定性和持久性。誘捕器為漏斗狀,直徑在10~20 cm,微孔板孔徑在0.5~5.0 mm。害蟲在光源的吸引下飛入誘捕器后,會因漏斗壁上的黏性物質或微孔板而無法逃脫,最終因缺水和饑餓而死亡。支架用于固定光源和誘捕器,使其保持適當的高度和角度。電源則提供穩定的電力供應,確保光誘殺裝置能夠24 h正常運行。

中華松針蚧對藍光和紫外光具有較強的趨性,因此在實際應用中,選定波長峰值分別為450 nm(藍光)和365 nm(紫外光)的LED燈作為光誘殺技術的核心光源。根據林地的地形和樹木分布情況,隔20~50 m設置1個光誘殺裝置,使其高于樹冠線,以便光線覆蓋到整個誘殺區域。在陰雨天氣或夜間,害蟲活動減少,可適當降低光源亮度;在晴朗的夜晚,害蟲活動頻繁,可適當提高光源亮度。通過設置多組光源,形成光束交叉區域,進一步提高誘殺效果。同時,需要每7 d清理1次誘捕器內的害蟲尸體,以免影響誘殺效果。

2.4 施用低毒農藥

選擇合適的低毒農藥是施用低毒農藥的關鍵一步。在選擇低毒農藥時,需要考慮病蟲害的種類、林地的生態環境和農藥的藥效等因素。一般來說,選擇低毒農藥需要遵循以下原則:1)選擇對目標病蟲害有較好防治效果的農藥;2)選擇針對性強、能高效控制目標病蟲害,同時對蜜蜂、鳥類等非目標生物及有益生物影響小的農藥;3)選擇在環境中易于降解的農藥。

正確的施用方法可以提高農藥的利用效率,減少農藥的流失和對環境的污染。施用低毒農藥時,可采用以下方法。

1)噴霧法。對農藥霧滴要求較高時,使用背負式噴霧器、手動噴霧器均勻噴灑農藥。在噴灑前,先檢查噴霧器的噴頭是否堵塞,調整噴頭與地面的距離和角度,以確保農藥霧滴能夠噴灑均勻。開始噴灑時,勻速移動噴霧器,從下往上噴灑,先噴灑植物下部,再逐漸向上移動噴頭。注意噴頭不要直接對著花朵或嫩葉,以防藥害。同時,避免在雨天或者大風天進行噴灑,以減少農藥的流失和飄散。

2)滴灌法。對于大面積的林業生產,可將農藥稀釋500倍左右,通過滴灌系統均勻施用到作物根區。在安裝滴灌系統時,將滴灌帶或滴灌頭圍繞植株莖干或鋪在植株行間,滴灌帶的長度在30~50 m,間距在0.3~0.5 m,確保沒有折疊或堵塞。滴灌結束后,檢查是否有滴灌帶破裂或滴灌頭堵塞,及時關閉閥門。

3)涂抹法。針對樹干病蟲害防治,可使用毛刷、海綿或涂抹器,先將藥液均勻涂抹在葉片的一面,然后翻轉葉片再涂另一面,確保藥液不會滴落在嫩葉、幼果上。在涂抹農藥時,應盡量選擇在晴朗的天氣進行,避免在風大或雨后的時間涂抹,以減少農藥的飄移和流失。

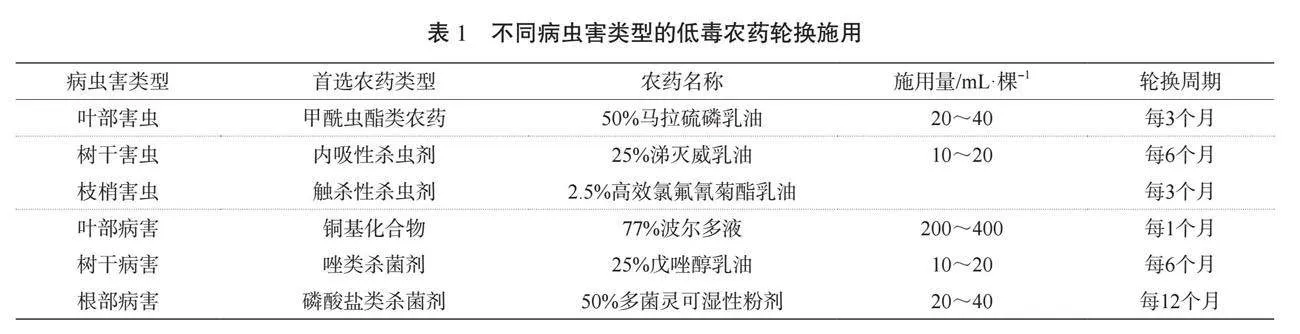

在施用低毒農藥時,需要合理輪換使用不同類型的農藥,以避免病蟲害對某種農藥產生抗性[5]。在保護區內,以中華松針蚧為首,存在多種林業病蟲害。針對不同病蟲害類型,低毒農藥的輪換施用方式如表1所示。

工作人員在施用農藥時,必須采取嚴格的防護措施以保護自身和環境,應穿戴專門的防護裝備,包括防毒口罩、化學防護手套和防護服,以防止農藥顆粒通過呼吸道或皮膚進入體內。此外,使用風向指示劑,如彩色紙片或煙霧,判斷風向確定噴灑方向,盡量避免逆風噴灑,確保藥劑的合理、安全使用。

3 應用效果

在保護區的林業生產實踐中,綠色防控技術得到廣泛應用,并取得顯著成效。2023年度實施的中華松針蚧防治工作結果顯示,采取微生物菌劑、引入昆蟲天敵、光誘殺及施用低毒農藥等綠色防控措施后,中華松針蚧的死亡率顯著提升,在90%以上,相較于未采取綠色防控措施的對照區,實現了近30個百分點的增長。經過連續監測與統計,在防治活動結束后,保護區油松林中中華松針蚧蟲口密度大幅下降,從每667 m2平均793只降低至274只,降幅達到65%,有效降低了害蟲種群數量暴發對油松林的危害。

得益于綠色防控技術的成功應用,保護區內油松林木的健康狀況得到顯著改善,林木枯死率由原來的13%降低到不足4%,有力地保障了保護區生態系統的穩定性和生物多樣性。

4 結語

綠色防控技術是一種以生物、物理、化學等非農藥手段為基礎,針對林業有害生物進行防控的技術,在降低農藥使用量、減少環境污染、保護生物多樣性等方面具有顯著優勢。隨著社會經濟的快速發展,生態環境的惡化日益嚴重,林業生產面臨前所未有的挑戰。在這種情況下,從保護區的具體情況出發,對綠色防控技術的實際應用進行了詳細探討,旨在為我國林業生產的可持續發展提供有益的參考。展望未來,綠色防控技術在林業生產中具有更加廣闊的發展前景,隨著科學技術的不斷進步,綠色防控技術將不斷完善和優化,為林業生產提供更多高效、環保的防控手段,發揮越來越重要的作用。

參考文獻:

[1] 劉可.林業有害生物綠色防控策略[J].黑龍江環境通報,2023,36(4):45-47.

[2] 呂海光,楊泰然,唐衛益.林業病蟲害綠色防控方法研究[J].河北農業,2023(1):65-67.

[3] 仲國慶.淺談林業有害生物綠色防控綜合技術[J].農家參謀,2021(3):170-171.

[4] 張成都,李丹春,楊靜,等.甘肅阿夏省級自然保護區中華松針蚧發生與危害研究[J].陜西林業科技,2022,50(1):40-43.

[5] 劉金嶺,郗廣明.綠色防控在林業生產中的應用策略[J].現代農村科技,2022(8):37-38.

(責任編輯:劉寧寧)