照顧資源供需視角下的兒童身體健康與父母抑郁

【摘 要】 成年人抑郁已成為全球性公共健康問題。當前研究大多在個體層面討論導致成年人抑郁的因素及其分化,對家庭的影響討論尚不充分。在中國的家庭文化中,父母對子女的期望和責任感尤為強烈,兒童生病往往構成家庭的沖擊性事件,打破家庭常規的運行方式,需要父母付出額外的照料與經濟成本,進而可能會影響父母的心理健康。特別是隨著老齡化加劇與女性大量進入勞動力市場,傳統以家庭為單位的照顧活動在日益增長的照料需求面前相形見絀,照顧資源的供給與需求狀況構成了研究這一問題的結構性背景。本研究使用中國家庭追蹤調查2020年數據,聚焦兒童身體健康對父母抑郁的影響及異質性,并將其置于照顧資源的供給與需求框架下進行分析。研究發現:在只有一名0~16歲兒童的家庭中,兒童生病或者因病就醫會顯著增加父母的抑郁水平,醫療開支越大父母的抑郁水平也顯著更高。研究通過將自變量更換成生病的頻率以及將樣本更換為有多名兒童的家庭,發現上述結果具有一定的穩健性。此外,兒童身體健康對父母抑郁的影響存在性別與社會經濟地位的分野。女性往往是承擔照顧工作的主體,兒童生病會提高母親的抑郁水平,對父親的影響并不顯著,這反映了中國傳統家庭分工模式的作用。在居住城鎮、教育程度較高的父母中,兒童身體健康不佳對父母抑郁的影響更大。研究還進一步在照顧資源供給與需求情境下討論影響效應。從供給方面看,當祖輩能夠提供照料支持或者父母一方不在業時,兒童生病對父母抑郁的影響相對較小,說明更多的照顧供給能夠發揮“保護網”作用,在兒童生病時為家庭托底。從需求方面看,無論家庭中孩子總數多還是少、孩子的年齡大還是小,兒童生病都會顯著提升父母的抑郁水平。本研究的發現對優化兒童照顧政策具有一定的啟發意義,未來應當借鑒其他國家(地區)的先進經驗,更加重視兒童的社會保障問題,平衡照顧資源的供需矛盾,重點增加照顧資源的供給,形成針對兼顧工作和子女照顧的制度性支持。與此同時,也需要在照顧議題中關注兩性平等,推動男性參與兒童照顧,促進家庭成員之間的風險共擔,為家庭賦能。

【關鍵詞】 兒童身體健康;父母抑郁;照顧資源;供給與需求

【中圖分類號】 C924.24 【文獻標志碼】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.06.005

【文章編號】 1004-129X(2024)06-0063-14

一、引言

在當代中國社會,成年人抑郁日益成為人口與健康領域的重要議題。隨著社會的快速轉型,經濟發展與城市化加劇了個體在工作、家庭等方面的壓力,成年人面臨越來越多的心理負擔。相關研究顯示我國成年人抑郁終生患病率為6.8%,[1]據此推測2022年患抑郁癥人數達9 500萬。世界衛生組織預測2030年抑郁癥或將成為全球負擔第一位的疾病。近年來國家發布了《“健康中國2030”規劃綱要》及《“十四五”國民健康規劃》,明確提出加強全面心理健康服務體系的建設,提升心理健康意識。因此,深化對成年人抑郁的研究具有現實意義。

當前研究大多從個體層面出發討論導致成年人抑郁的因素及其分化,對家庭的影響討論尚不充分。生命歷程視角指出家庭成員之間的生命歷程高度依賴,個體經歷的影響往往會溢出拓展至其他成員。在中國的家庭文化中,父母對子女的期望和責任感尤為強烈,子女的身體健康狀況會直接影響父母的情緒和心理狀態。基于代際責任,兒童生病往往構成家庭的沖擊性事件,打破家庭常規的運行方式,需要父母付出額外的照料與看護。教育部公布的數據顯示中國兒童體質健康指標已連續20多年下降,近1/3的兒童存在不同程度的健康隱患。[2]后疫情時代兒童身體健康不佳時常成為家庭的焦慮來源。

家庭中照顧資源的供給與需求提供了研究這一問題的結構性背景。隨著老齡化加劇、人口平均預期壽命增加,加之第二次人口轉變以來婚姻家庭的變遷與越來越多女性進入勞動力市場,傳統以家庭為單位的照顧活動在日益增長的照料需求面前相形見絀。一方面,中間一代需要同時承擔“老”與“小”的照料壓力,家庭照料負擔可能會超過自身的能力。[3]另一方面,由于兒童撫養的精細化程度與育兒成本不斷提高,兒童在家庭中的地位提升,當面臨一老一小照顧需求疊加的情形時,家庭通常會優先滿足兒童的照顧需求。[4]此外,照顧資源的供給與需求還與家庭內部的性別分工以及家庭的社會經濟地位息息相關,這些因素將共同影響成年人的抑郁風險。基于此,本文重點關注兒童身體健康與父母抑郁之間的關系,并將其置于照顧資源的供給與需求視角之下展開討論。

二、文獻回顧

中層理論指出情境性因素是影響個體心理健康的重要指征之一。近幾十年以來越來越多的研究開始關注個體所經歷的生活事件與心理健康之間的關系。生活事件是指導致人們生活方式突然發生變化的事件,這些事件可能在短期或者長期對個體生活狀態造成影響,促使個體主動或被動調整生活方式。[5]依照性質劃分,生活事件可以分為積極與消極兩類。積極生活事件能夠讓人產生愉悅的情緒情感體驗,有利于個體的身心健康;負面生活事件(如失去工作、父母離異、生病受傷等)會造成消極的情感體驗,產生不安、焦慮、抑郁等問題。已有研究指出暴露于壓力性的生活事件與較高的抑郁水平相關。通過匹配抑郁癥患者與非抑郁人群,有研究發現抑郁癥患者在總體壓力生活事件量表上的得分更高。[6]消極事件的嚴重程度、數量與抑郁癥的發病率之間也存在線性關聯。[7]這說明壓力性生活事件與抑郁之間存在劑量-反應關系,且在很大程度上取決于生活事件的類型與測量。此外,壓力性事件對抑郁的影響也存在時間效應,多為短期影響。在相關生活事件發生后的一個月內,個體更可能出現抑郁情緒,抑郁持續時間最長可達3~6個月。[8]

個體主義視角的研究主要關注個體自身遭遇的生活事件對抑郁的影響,人口學、社會學則強調家庭視角的引入,將生活事件的邊界拓展至其他家庭成員。生命歷程理論指出家庭成員之間的生命歷程高度依賴,家庭中某個成員的經歷會輻射至其他成員。具體而言,孩子的身體健康不佳會給父母造成精神壓力。既有研究較多關注困境兒童或弱勢兒童的健康狀況對父母抑郁水平的影響。研究發現孩子患有嚴重的疾病時,父母會暴露于更高風險的心理壓力中。養育患有自閉癥的孩子通常會導致父母的心理困擾更多。[9]照顧患有智力和發育障礙的兒童會增加父母抑郁與焦慮的風險。[10]

從社會分層的視角考察,兒童身體健康對父母抑郁的影響存在社會經濟地位的差異。一種觀點認為社會經濟地位更差的家庭在面對生活事件沖擊時更容易出現心理問題。壓力暴露假設指出生活事件的壓力源在不同社會經濟群體中的分布具有差異,社會經濟地位較低的群體更可能暴露在更多的壓力之中,心理健康的水平較低。[11]壓力脆弱性假設則強調“沖擊-反應”的能力,個體對壓力反應的脆弱程度存在社會經濟地位的差異。社會經濟地位較低的群體通常缺少物質、社會和心理等維度的應對資源,因此在面對生活事件的沖擊上表現出更大的脆弱性。[12]另一種觀點由“地板效應(Floor Effect)”推演而來。社會經濟地位較低的家庭可能面臨更多生活事件的沖擊,因此對沖擊的敏感性較低、容忍性較高,單一事件所造成的負面影響較弱。而社會經濟地位較高的家庭生活中的變數相對較少,一旦經歷消極事件所造成的影響可能更大。

生活事件是否會影響心理健康在一定程度上取決于既有資源與應對能力,如金錢、時間以及服務等。[13-14]金錢是最重要的物質類照顧資源,時間是照顧資源里最重要的非物質類資源。身體健康狀況不佳的兒童通常需要更多的照料和陪護,恢復健康也需要經濟上的醫療支出,因此會給父母帶來額外的時間和經濟約束。[15-16]當面臨生活事件的沖擊時,靈活的家庭角色、穩健的財務能力都能夠發揮重要的緩沖作用(Buffer Effect),使家庭在應對消極事件時保持一定的韌性(Resilience),具有韌性的家庭通常會通過減少壓力源、發掘資源、提高應對能力等方法不斷調整,幫助家庭快速恢復已有的功能。[17]這種保護性功能也會作用于個人,減少家庭成員面臨的沖擊與負面情緒。

總體而言,現有研究針對兒童身體健康與父母抑郁的關系進行了初步探討,但還存在著拓展與深化的空間。一方面,現有研究的對象僅覆蓋少數特殊兒童,特別是患有某些嚴重疾病的兒童。但是更多的父母需要面對的是兒童的日常脆弱性,孩子偶發性的生病、因病就醫更為普遍。盡管此類事件不一定會使家庭長期陷入困境,但同樣需要父母集中動員家庭的照顧資源予以應對。因此,研究有必要在所有兒童群體中考察這一對關系。另一方面,現有研究對異質性的討論不足。鮮有研究針對不同的家庭狀況討論其影響效應的不同,特別是結合照顧資源供給與需求的不同情境對影響效應進行分析。本研究將采用中國家庭追蹤調查數據考察0~16歲兒童身體健康對父母抑郁的影響。這一數據具有全國代表性,可以提供有關中國當下社會事實的經驗證據,數據的測量捕捉到了兒童日常生病的狀況,彌補了現有研究只覆蓋特殊疾病兒童群體的缺憾。本文將首先分析兒童在過去一段時間內身體健康狀況對父母抑郁的影響,繼而在此基礎上分樣本考察不同群體中的影響異質性,最后圍繞幾類照顧供給與需求情境分析其影響并提出針對性建議。

三、數據與方法

(一)數據

本研究使用的數據來自中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,以下簡稱CFPS)。CFPS是由北京大學中國社會科學調查中心設計和實施的一項全國性、綜合性、追蹤性的社會調查項目,采用多階段、內隱分層、與人口規模成比例的系統概率抽樣方法在全國25個省(區、市)抽取基線樣本。自基線調查后,CFPS每間隔2年對所有家戶和個人樣本展開了六輪持續追蹤調查,截至目前CFPS2020是最新公開可獲得的調查數據。

使用CFPS2020年數據分析兒童身體健康對父母抑郁的影響具有一定的優勢。CFPS采用了嵌套式的數據采集策略,不同于大多數其他入戶調查只在家戶中隨機抽取一人訪問,CFPS對受訪家庭中所有的基因成員及其直系親屬均進行個人問卷的訪問,實現個體成員與家庭關系相嵌套的網絡結構。[18]就本文的研究問題而言,CFPS單獨設計了少兒問卷,家庭中所有0~16歲兒童均需其監護人代答相應問題,研究可以利用其嵌套設計將其子女信息匹配至成人庫中。此外,CFPS還提供了豐富的個體特征變量,便于進行統計控制。

本文的主要分析樣本限定在只有一名0~16歲子女的個體中,這是因為考慮多子女家庭兒童身體健康狀況的組合更為復雜,放在一起分析可能會造成效應的混淆。使用個案剔除法處理變量缺失值并將樣本年齡限定為60歲以下后,最終樣本量為3 450。此外,研究單獨構造了家庭中有多個0~16歲子女的成人樣本作為補充,用以考察多子女生病的影響,刪除主要變量的缺失后樣本量為2 522。

(二)變量與測量

本文的因變量為抑郁水平。在CFPS2020年的問卷中,抑郁水平采用的是CES-D(Center for Epidemiologic Studies Depression)量表。CES-D量表是當前應用最為廣泛的抑郁量表之一,主要測量內容包括情緒低落、無價值感、絕望、食欲下降、注意力差等抑郁癥狀。其原始量表包含20道題目,受訪者過去一周內出現相關抑郁癥狀按照頻率分為幾乎沒有(不到一天)、有些時候(1~2天)、經常有(3~4天)、大多數時候有(5~7天),分別賦為1至4分。考慮題量太大,在調查中可能對受訪者造成困擾,CFPS2020年數據采用的是八道題的簡化版本,要求受訪者評估以下八種行為和感受:我感到情緒低落、我覺得做任何事都很費勁、我的睡眠不好、我感到愉快、我感到孤獨、我生活快樂、我感到悲傷難過、我覺得生活無法繼續。量表主要包含了軀體癥狀、抑郁情緒、積極情緒等項目。研究將反映積極情緒的題目進行反向賦分,并將分數加總為抑郁得分。為了保持量表的完整性,本研究采用的是轉換后的CES-D20得分,得分越高表明抑郁狀況越嚴重。

關鍵自變量為兒童的身體健康狀況。這部分問題在少兒問卷中采集,本研究主要通過生病1、就醫、醫療支出三個變量來測量兒童的身體健康。生病情況由“過去一個月,孩子是否生過病”這一問題測量,“是”賦值為1,“否”賦值為0。因病就醫狀況由“過去12個月,孩子是否因病去醫院或醫療場所看病”測量,“是”賦值為1,“否”賦值為0。醫療支出是過去12個月孩子由于傷病總體的醫療花費,由門診、買藥等傷病花費與住院費用加總得到,包含已報銷和未報銷的部分,是一個連續變量,進行了取對數處理。在穩健性檢驗中,研究將自變量替換成生病的次數,問卷中分別提問了孩子在過去一個月生病的次數、過去一個月因病就醫次數以及過去12個月因病就醫次數,均為連續變量。

針對家庭中有多個0~16歲子女的樣本,研究通過綜合多個子女過去一段時間的身體健康狀況生成自變量。孩子們上月生病情況是多分類變量,分為家庭中0~16歲孩子均沒有生病(參照類)、一個孩子生病(=1)、多個孩子生病(=2)。孩子們去年就醫情況同樣為分類變量,分為家庭中0~16歲孩子去年均沒有因病就醫(參照類)、一個孩子因病就醫(=1)、多個孩子因病就醫(=2)。多孩醫療總支出是將多個0~16歲孩子過去一年的所有醫療支出進行加總,并取對數。

控制變量包括兒童特征與父母特征。兒童特征主要是孩子的性別與年齡。性別為二分類變量,男性賦值為1,女性賦值為0。年齡由調查年份減去出生年份獲得。在父母特征中,性別與年齡的構造方法與兒童特征相同。城鄉為二分類變量,是指受訪者當時的居住地,農村和城鎮分別賦值為0和1。根據受訪者所在省份,研究進一步劃分了西部、中部和東部地區。受教育年限為連續變量,根據受訪者的受教育程度進行換算。是否在業為二分變量,“不在業”和“在業”分別賦值為0和1,其中“不在業”包括當前沒有工作以及由于退休導致的不在工作狀態。家庭收入是指家庭的人均收入,通過對個體與家庭經濟庫進行匹配后獲取相應信息,進行了取對數處理。婚姻狀態包括“在婚”與“不在婚”兩類,其中“不在婚”包括單身、離異、喪偶幾個類別。

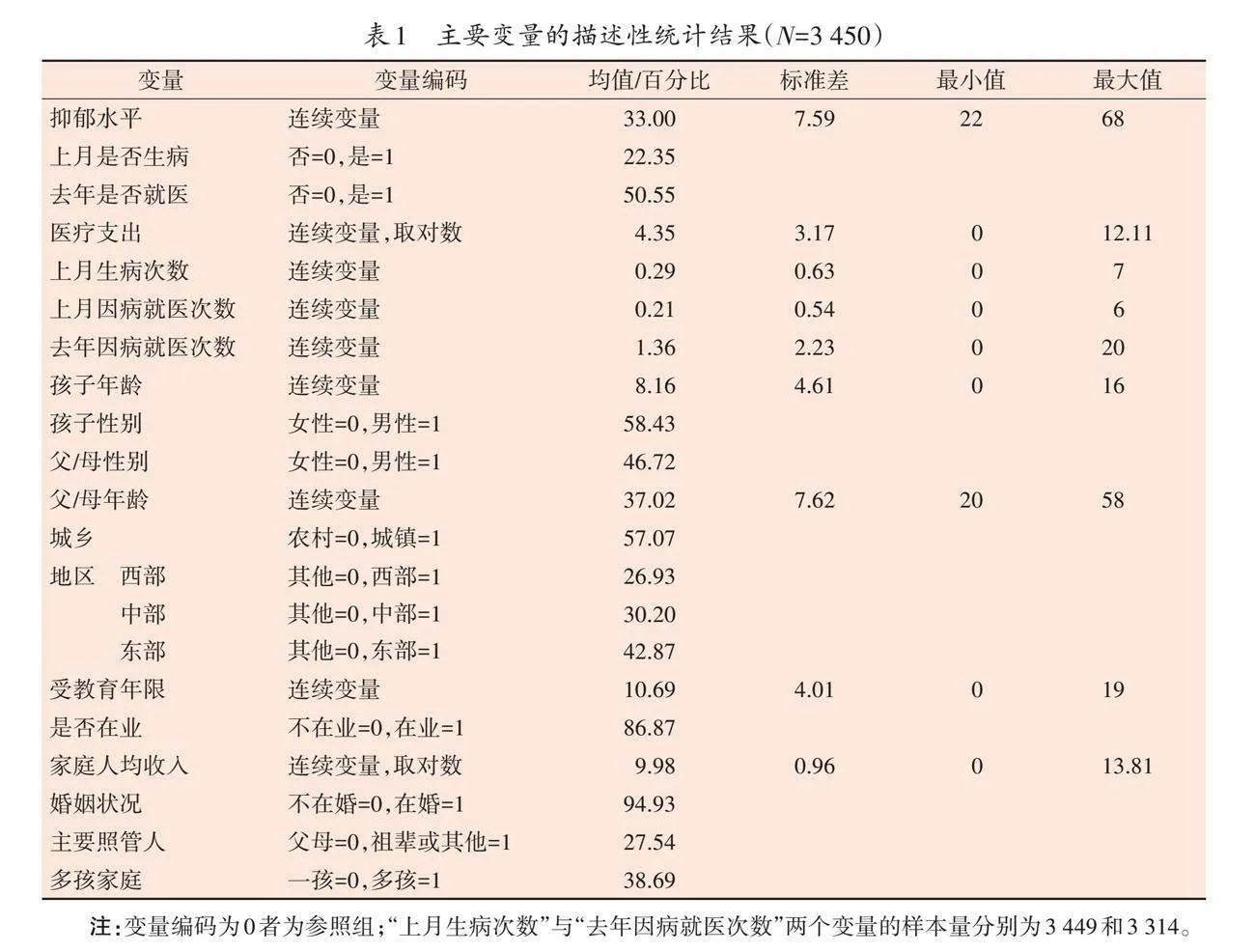

在對照顧資源供給與需求的分析中,研究還構造了是否有祖輩參與照管和是否為多孩家庭兩個變量。是否有祖輩參與照管通過“一般情況,孩子晚上最主要由誰照管”這一問題測量,選項設有孩子的爸爸、媽媽、爺爺奶奶、外公外婆、保姆、其他等。本研究將相關選項合并,分為“主要由父母照管”和“由祖輩或其他照管”兩類。是否為多孩家庭考察的是家庭中孩子的總數,需要特別說明的是盡管研究的主要結果限定在家庭中只有一名0~16歲子女的樣本中,但是仍然存在一定比例的家庭有多個子女,即還有年齡在16歲以上的子女。家庭子女總數通過家庭關系庫匹配得到,將只有一個子女的個體賦值為0,有多個子女的個體賦值為1。表1展示了主要變量的描述性統計信息。

(三)分析方法

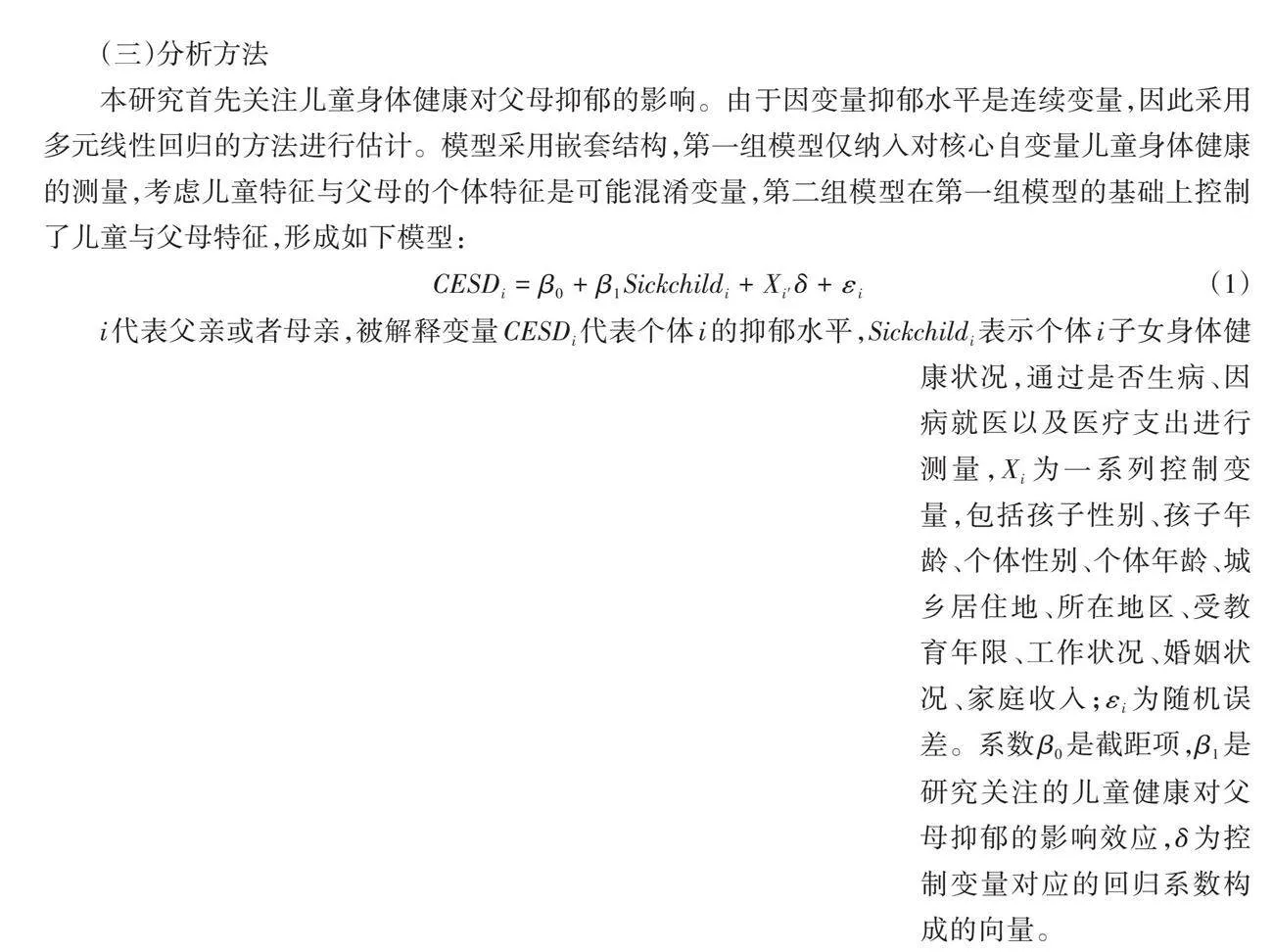

本研究首先關注兒童身體健康對父母抑郁的影響。由于因變量抑郁水平是連續變量,因此采用多元線性回歸的方法進行估計。模型采用嵌套結構,第一組模型僅納入對核心自變量兒童身體健康的測量,考慮兒童特征與父母的個體特征是可能混淆變量,第二組模型在第一組模型的基礎上控制了兒童與父母特征,形成如下模型:

[CESDi=β0+β1Sickchildi+Xi'δ+εi] (1)

[i]代表父親或者母親,被解釋變量[CESDi]代表個體[i]的抑郁水平,[Sickchildi]表示個體[i]子女身體健康狀況,通過是否生病、因病就醫以及醫療支出進行測量,[Xi]為一系列控制變量,包括孩子性別、孩子年齡、個體性別、個體年齡、城鄉居住地、所在地區、受教育年限、工作狀況、婚姻狀況、家庭收入;[εi]為隨機誤差。系數[β0]是截距項,[β1]是研究關注的兒童健康對父母抑郁的影響效應,[δ]為控制變量對應的回歸系數構成的向量。其次,分析兒童身體健康對父母抑郁影響的異質性。采用分樣本回歸的方法分別考察兒童身體健康對父母抑郁的影響在不同性別、城鄉、受教育水平、高低家庭收入群體中的效應大小,并對分組回歸后組間系數的差異進行檢驗。最后,以分組回歸的方式分析不同照顧資源供給與需求情境下的影響。

四、研究結果

(一)兒童身體健康對父母抑郁的影響

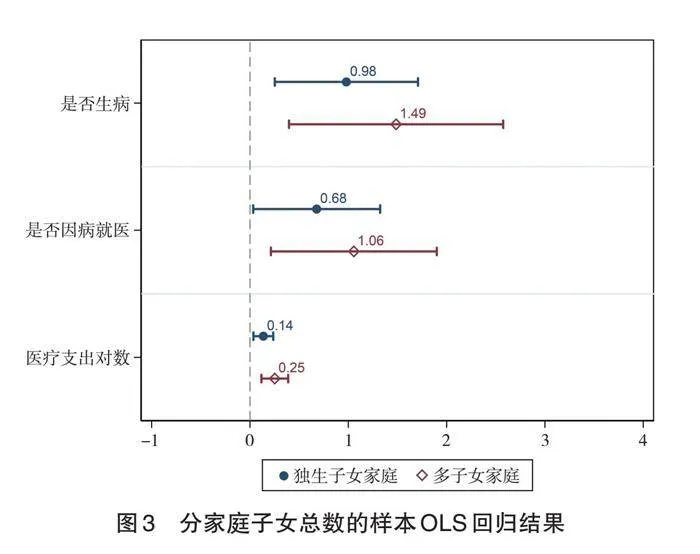

子女身體健康是否會影響父母的抑郁水平?表2報告了全樣本OLS回歸結果。模型(1)至模型(3)是僅納入兒童身體健康變量的基準模型,結果顯示在只有一名0~16歲子女的家庭中,與上個月孩子沒有生病的父母相比,孩子生病會顯著增加父母的抑郁得分。與過去一年孩子沒有就醫經歷的父母相比,孩子因病就醫的父母更加抑郁。兒童的醫療支出越高,父母的抑郁水平也顯著更高。考慮兒童特征與父母特征是兒童身體健康對父母抑郁影響的混淆變量,模型(4)至模型(6)在基準模型之上控制了這些變量。研究發現在兒童和父母各方面特征都相同的情況下,孩子生病、因病就醫、更高的醫療支出會顯著增加父母的抑郁水平。這說明在家庭的視角之下,中國社會中孩子的身體健康狀況會對父母的心理健康造成影響,特別是在低生育率背景下,兒童已經成為家庭中重點保護和照看的對象,其精細化養育、生病照料等都需要父母的投入,體現出子女中心主義的特點與家庭內部的聯動效應。

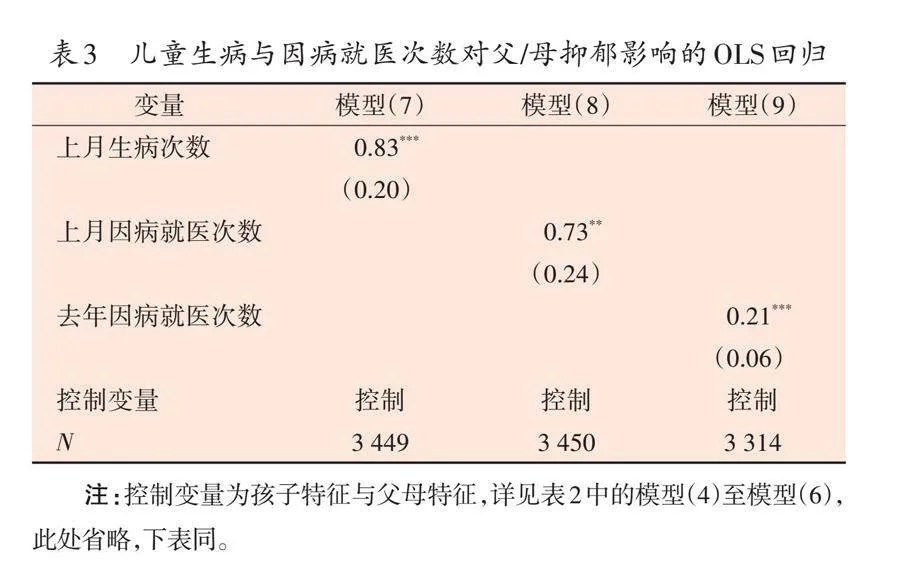

研究通過替換自變量進行了穩健性分析。表3展示了兒童生病與因病就醫次數對父母影響的OLS回歸結果。結果顯示隨著兒童上月生病次數、因病就醫次數、去年因病就醫次數的增加,父母抑郁得分也會顯著增加。控制其他變量后三者每增加一次,父母抑郁水平將分別增加0.83分、0.73分與0.21分。基于頻率的測量反映出兒童生病的強度,兒童頻繁生病將導致父母體力和心理上的極大消耗,考慮父母對子女有著強烈的情感依附,兒童生病還可能引發父母的內疚感和無助感,進而增加他們的壓力和抑郁風險。這一結果也說明文章的主要發現具有一定的穩健性。

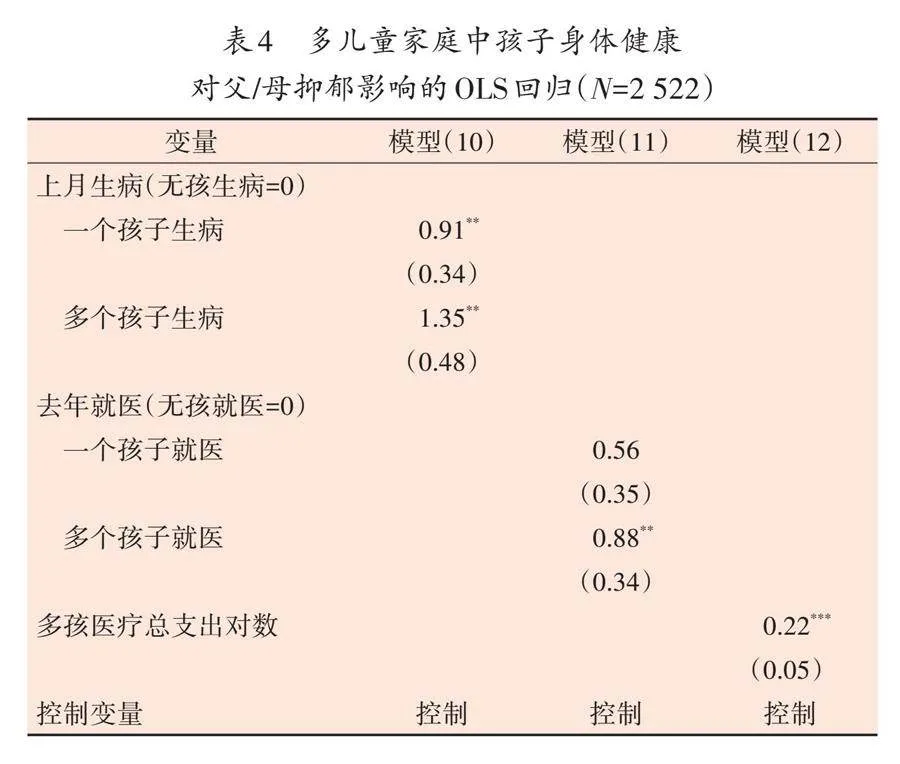

上述研究發現是否也適用于擁有多個0~16歲兒童的家庭?在此類家庭中可能出現多個子女同時生病的情況,表4展示了基于多兒童家庭的分析結果。可以看到多名兒童生病對父母抑郁水平的影響具有一定的梯度。與家中沒有孩子上月生病相比,僅一個孩子生病會使父母抑郁水平顯著升高0.91分,多個孩子生病會使父母抑郁水平顯著升高1.35分。與家中沒有孩子去年就醫相比,一個孩子因病就醫的影響不顯著,多個孩子因病就醫會導致父母抑郁水平顯著升高0.88分。多個孩子的醫療總支出越高,父母的抑郁水平也顯著越高。這表明在多兒童家庭中,子女身體健康狀況同樣是影響父母心理健康狀況的重要因素,多名兒童同時生病會顯著增加家庭的照顧壓力。

(二)兒童身體健康影響父母抑郁的異質性分析

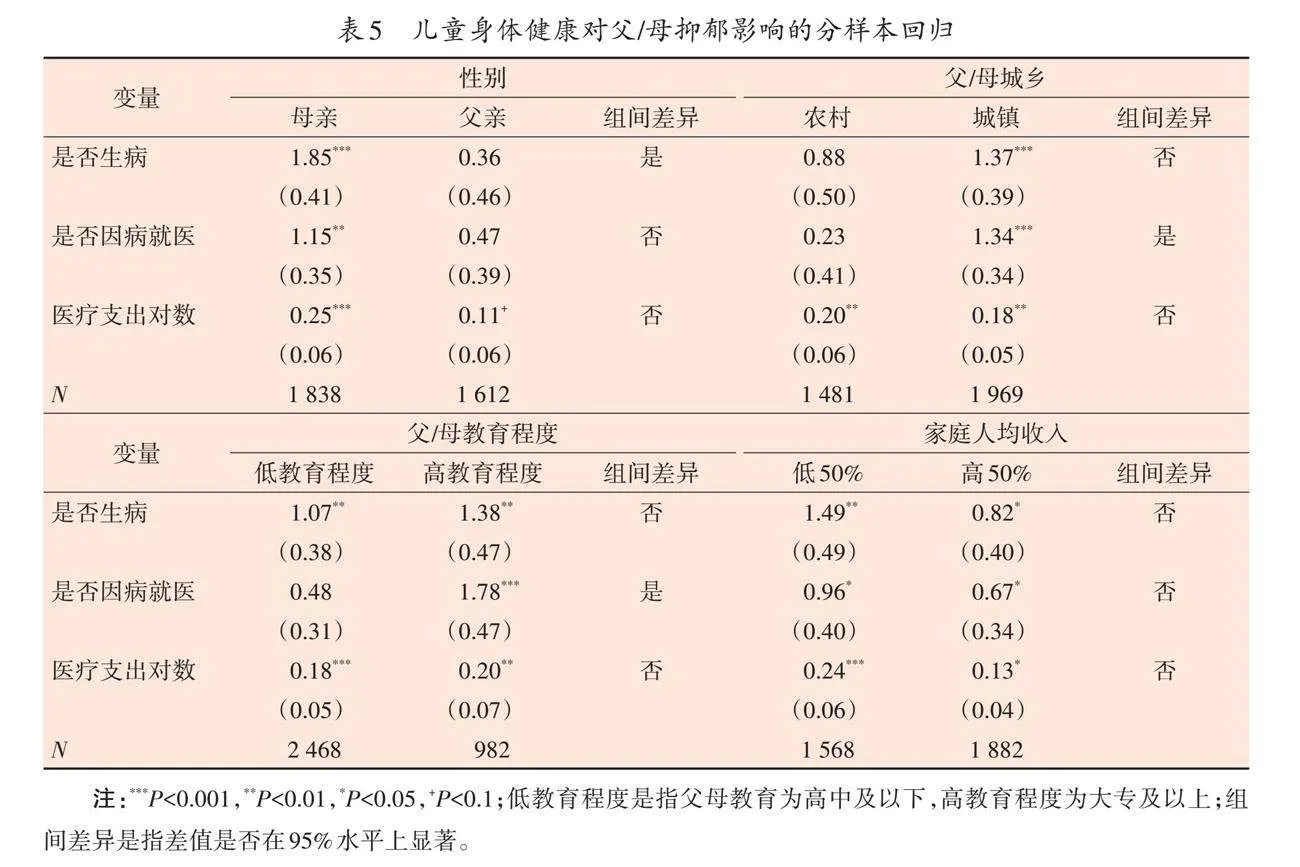

表5展示了兒童身體健康對父母抑郁影響的分樣本回歸結果。兒童照料分工是高度性別化的,分父親與母親的結果顯示:孩子是否生病、是否因病就醫對母親抑郁水平的影響顯著為正,對父親的抑郁水平不存在顯著影響。這主要是因為女性通常將大部分的時間用于照料孩子、做家務等,而男性則會用于從事有報酬的市場化工作,從而形成“男主外、女主內”的家庭分工模式。[19]即使當今女性受教育程度和就業率大幅提高,社會對女性的期待依然包括具有高度利他屬性的無酬家務勞動和照料工作。女性在職場之中的工作是第一輪班,回到家還需要承擔家務勞動等第二輪班。[20]而在兒童照料方面,20世紀80年代以來興起的“密集母職”觀念強化了母親在兒童照料中的角色。母親被視為孩子最好、最理想的照顧者,母親應該以孩子身心利益最大化為目標,全心全意投入孩子照顧,甚至放棄自己的需要和利益。[21]CFPS數據結果也顯示母親作為孩子主要照料人的比例超過50%,在兒童照料中占據絕對的主導地位。當兒童出現身體健康狀況時,也更多地由母親協調工作與家庭,付出時間與精力進行照顧。本研究發現這種家庭分工造成了男女兩性在心理健康上的分化,女性付出更多,心理健康水平也更差,這種以犧牲女性健康為代價的模式不利于家庭的可持續發展。特別是隨著國家照顧支持的弱化,女性的照顧者角色不斷強化,會進一步加劇性別之間的分化。不過在醫療支出方面,兒童就醫的花費越高,父親與母親的抑郁水平均更高,兩性之間不存在顯著差異。這反映出隨著雙薪家庭的日益普遍,男女兩性共擔經濟壓力,對家庭的經濟開支都更加重視。

中國社會中城鎮與農村之間仍存在資源配置與社會福利的分野。表5結果顯示孩子生病、因病就醫會顯著提高居住在城鎮的父母的抑郁水平,對居住農村的父母并不存在顯著影響,兩個組別在因病就醫的影響上存在顯著城鄉差異。此外,無論是居住農村還是城鎮,孩子醫療支出的增加都會提升父母的抑郁水平。一方面,城市中的父母通常面臨更高的生活成本和工作壓力,工作與照顧孩子的時間沖突會加劇孩子生病時父母的抑郁情緒;另一方面,雖然城市的醫療資源相對豐富,但也可能使父母對孩子的健康期望更高,兒童健康問題造成父母心理壓力的可能性更大。隨著城市化的發展家庭不斷小型化,社會支持網絡有所弱化,父母較少能夠從社會網絡中獲得情感與生活支持,因此當面臨孩子生病事件的沖擊時更容易產生心理健康問題。

父母的社會經濟地位既影響兒童養育狀況,同時也是心理健康分化的重要來源。研究采用父母的受教育程度以及家庭人均收入來評估家庭的社會經濟地位。受教育程度根據學歷是否為大專及以上劃分為高教育程度與低教育程度。結果顯示過去一年中孩子因病就醫對父母抑郁的影響在高教育群體中顯著為正,在低教育群體中不顯著,高低教育群體之間存在顯著差異。孩子是否生病以及醫療支出對高、低教育程度的父母均存在顯著正向影響,調節作用不顯著。家庭人均收入根據中位數劃分為高收入與低收入。研究發現不論收入高低,孩子生病、因病就醫、更高的醫療支出都會顯著增加父母的抑郁水平,組間差異不顯著。

兒童身體健康對父母抑郁的影響在社會經濟地位較高的家庭中相對突出。除了“地板效應”假設作為解釋外,還可能存在兩個原因。其一,家庭對疾病及孩子價值的認知。盡管孩子是否生病或去醫院是客觀的行為,但也在一定程度上依賴于家長對疾病的認知。在社會經濟地位較高的家庭中,父母對各類疾病的知識更加了解,也更可能及時采用合理的醫療手段針對性治療疾病。其二,更高的社會經濟地位與更大的時間壓力有關,時間是更為有限的資源。在這類家庭中,兒童生病更容易改變家庭的日常秩序,且父母提供照料的機會成本高,因此更可能引發焦慮、抑郁等情緒。

(三)不同照顧資源供給與需求情境下的影響

本研究將進一步考察家庭在不同的照顧資源供給與需求情境下兒童身體健康對父母抑郁的影響,這些具體情境可以為政策制定提供更精準的信息,也有助于識別風險群體。

1. 照顧供給情境

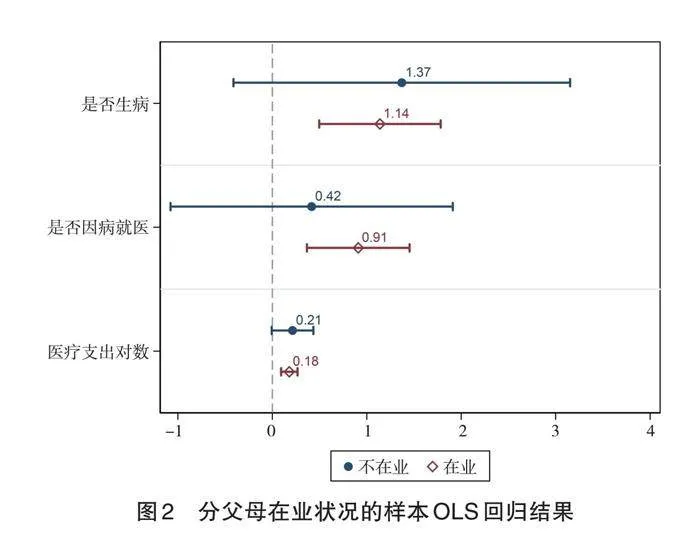

照顧資源的供給需要人力來支撐,具體討論兩種情況。第一,家庭中有祖輩或者其他人分擔照料壓力。已有研究發現:為了緩解母職壓力,在中國城市家庭中開始廣泛存在代際育兒合作的現象,祖輩會以“幫忙者”的角色進入子女家庭,承擔大量生理性撫育和家庭照料的工作。[22]在“祖輩管生活、父母管教育”的模式之下,祖輩的參與很大程度增加了家庭照顧資源的供給,緩解了父母在兒童照料上的壓力。圖1報告了分“主要由父母照管”和“由祖輩或其他照管”兩類樣本的OLS回歸結果,圖中95%置信區間橫跨零值則結果不顯著,在零值右側為正效應,左側為負效應。可以發現只有當父母親自參與照料兒童時,兒童生病、因病就醫才會對他們的抑郁水平造成影響。當孩子主要由祖輩或者其他人照料時,父母的照料壓力得到緩解,抑郁水平的升高并不顯著。不過,由于祖輩或者其他人參與照料更多增加的是照料時間供給而非經濟資源供給,因此醫療支出對抑郁水平的影響依然顯著。

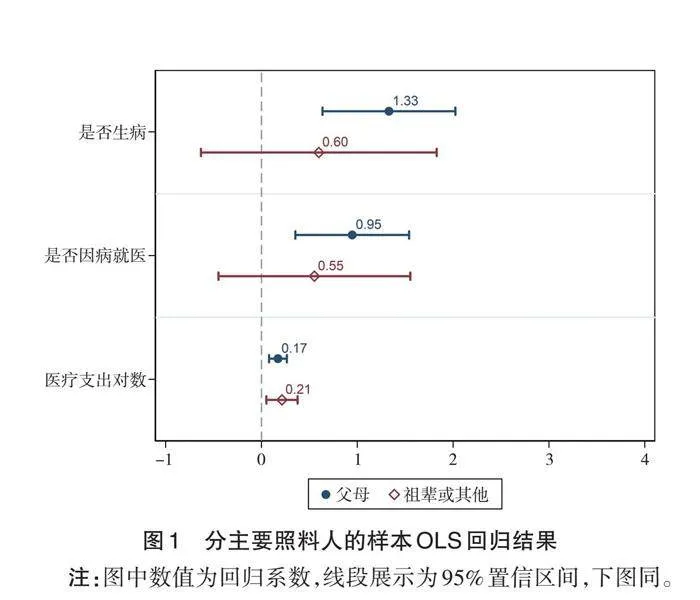

第二,父母一方不在業全職照料家庭。圖2展示了分父母工作狀態的OLS回歸結果。對于在業的父母而言,兒童生病、因病就醫以及醫療支出的增加會顯著增加他們的抑郁水平。這主要是由于工作與家庭是當代成年人生活中的兩個重要領域,二者的沖突和失調是壓力的來源,會導致負面的心理健康后果。[23]如果父母中有一方不在業,那么家庭中整體的照料資源會有所增加。圖2結果顯示不在業群體中兒童身體健康不佳對父母抑郁水平的影響不顯著。不過,工作與家庭照顧之間的關系具有兩面性。一方面,工作的時間投入與家庭中的照顧需求會產生沖突。特別是當工作的靈活性不足時,固定的工作時間難以應對孩子突發性身體健康狀況所引發的照顧需求。但是另一方面,工作收入是家庭經濟支持的重要保障。高收入不僅意味著針對醫療支出的給付能力,還會影響醫療服務的選擇與利用。

2. 照顧需求情境

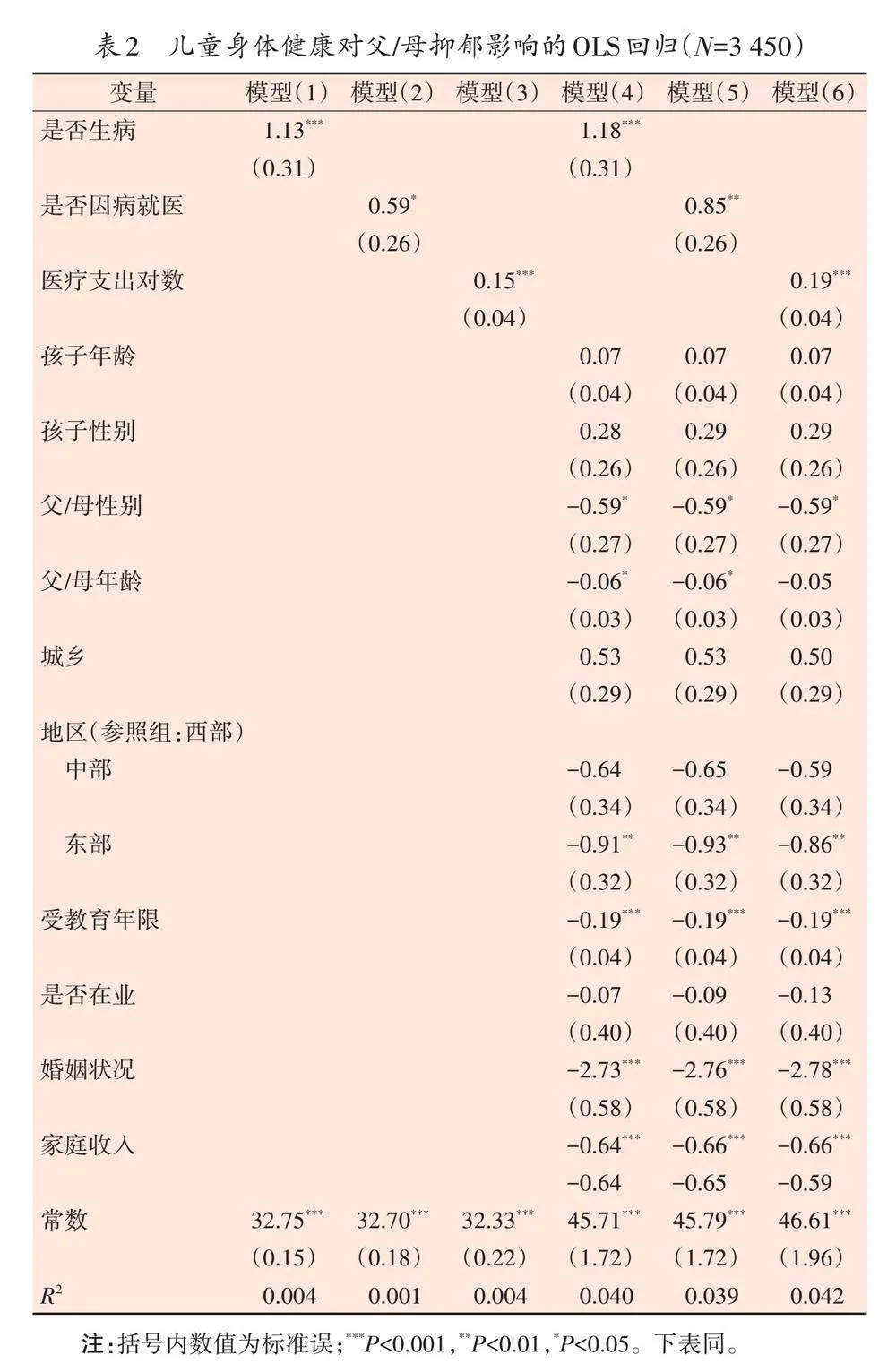

照顧資源的需求取決于被照顧者,在本文指孩子狀況,研究同樣討論兩種情形。第一,當家庭中有多個子女時會對照顧資源提出更高需求,家庭中有限的資源需要在多個孩子之間分配。圖3展示了分獨生子女家庭和多子女家庭的OLS回歸結果。結果顯示無論是獨生子女家庭還是多子女家庭,家中0~16歲的孩子生病、因病就醫、更高的醫療支出都會顯著增加父母的抑郁水平,只是在多子女家庭中系數值略大。多子女家庭中孩子的需求增加是多種因素共同作用的結果,子女的需求通常包括健康、教育、情感支持等多個方面。孩子的數量越多,照顧需求就越疊加,父母越需要投入更多的時間和精力來滿足每個孩子的需求。不過在本研究的分析樣本中,獨生子女家庭中只有一名0~16歲兒童,多子女家庭由一名0~16歲兒童和一名或多名16歲以上子女構成,樣本分布特點在某種程度上導致兩組之間的結果差異不大。

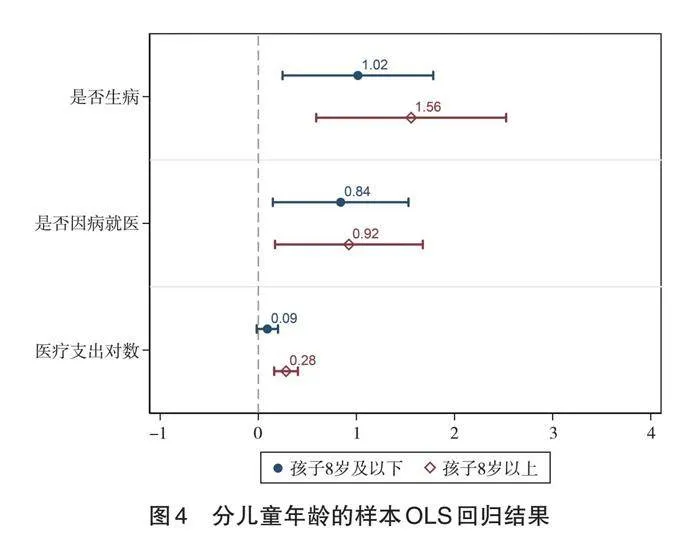

第二,兒童的年齡階段不同,照顧需求不同。在嬰幼兒時期,兒童通常需要父母或照顧者提供全天候的看護,這一時期照顧需求非常高,父母的身體、心理和情感投入較大。等到兒童更大一些,身體上的照顧需求有所減少,但仍需要在學習輔導、日常起居、社會活動等方面提供支持。由于本文關注的是0~16歲兒童,考慮樣本分布的平衡性,研究以兒童年齡中位數8歲作為劃分樣本的依據。孩子8歲及以下主要涉及嬰幼兒時期以及小學低年級階段,8歲以上則主要是學齡期和青春期階段。圖4展示了分兒童年齡的樣本OLS回歸結果。可以發現無論兒童處于哪一個階段,生病和因病就醫都會顯著增加父母的抑郁水平,組間的差別并不是很大。這也說明在中國社會兒童的照顧責任與經濟壓力是普遍的,所有年齡段的孩子在生病時都需要照顧,雖然具體的照顧方式可能不同,但父母的照顧責任和壓力是一致的。

綜合以上照顧資源的供給與需求情境可以發現照顧供給更可能調節兒童身體健康對父母抑郁的影響。當祖父母能夠提供照料支持或者父母一方不在業時,家庭中的照顧資源供給有所增加,能夠有效緩解兒童生病對父母心理健康的負面影響。而無論家庭中孩子多還是少、孩子的年齡大還是小,兒童生病都會顯著提升父母抑郁水平,組間的差異并不大。其根本原因在于照顧資源供給的外生性與照顧資源需求的內生性。照顧供給通常受政策、家庭條件和經濟條件等外部因素的影響,當供給能夠快速響應家庭的需求時,父母可以更容易獲得所需的支持。照顧需求通常是由家庭內部的因素所驅動,包括孩子的健康狀況、家庭成員的心理狀態、生活環境等。只要照顧需求存在,就會對父母提出要求,而需求的多少可能是相對次要的問題。照顧資源供給與需求的不同特性對政策優化具有啟發意義。

五、結論與討論

本文關注兒童身體健康狀況與父母抑郁之間的關系。不同于以往研究僅從個體自身因素出發尋找抑郁的原因,研究聚焦兒童身體健康不佳這一具體的情景,考察兒童生病、因病就醫等生活事件對父母抑郁水平的影響。研究發現兒童生病或者因病就醫會顯著增加父母的抑郁水平,醫療開支越大,父母的抑郁水平也越高。進一步將自變量采用頻率測量、拓展至多個子女同時生病的情境,上述影響同樣成立。此外,影響效應存在性別與社會經濟地位的分化。兒童生病僅會增加母親的抑郁水平,對父親的影響并不顯著。居住城鎮、高教育水平的家庭兒童健康不佳對父母抑郁的影響更大。從照顧資源的供給與需求來看,當祖父母能夠提供照料支持或者父母一方不在業時,兒童生病對父母抑郁的影響相對較小;而照料需求的多少并不會顯著改變影響效應。

本研究將兒童身體健康狀況與父母抑郁的關系置于照顧的供給與需求視角下進行分析。照顧之所以成為問題,關鍵在其稀缺性和不確定性,照顧者與被照顧者始終處于關系結構中,因此會受到周邊多重因素和關系的影響而導致脆弱性。[24]已有研究指出在家庭功能弱化的大背景下,以家庭為主的兒童照顧安排已經難以維系,產生了一系列的負面影響。在宏觀層面,兒童照料是人口再生產得以實現的必要條件。[25]兒童照料資源不足會抑制家庭的生育意愿,當前生育政策已經有所放松,兒童照顧壓力成為束縛家庭再生育的主要擔憂之一。[26]本文以父母抑郁為結果提供了微觀層面的經驗證據,結果表明如果兒童照顧資源不足可能會對父母心理健康造成負面影響,對此重點在于增加照顧資源的供給,更多的照顧資源供給能夠發揮“保護網”作用,在面臨兒童生病事件時為家庭托底,減少父母抑郁的發生。

上述研究發現具有一定的政策啟發意義。從國際比較的視野出發,各國針對兒童照料壓力的負面影響已出臺了一系列保護性政策。北歐國家為需要特殊照顧的兒童父母提供了額外的假期。挪威12歲以下生病孩子的父母每年有10~15天的照顧假,單親家庭的父母可以享受20~30天的照顧假。在瑞典,勞動力市場存在一定程度的性別隔離,女性更可能因為家庭和子女的需要使用親子假期、靈活就業安排等。[27]瑞典的家庭政策體系建設較為完備,除了常見的親子假期、兒童津貼、兼職工作機會外,還推行了“父親假期”(Daddy Month)和“性別平等津貼”制度(Gender Quality Bonus)。[28]同為東亞國家的日本也引入了當孩子發生緊急事件時的休假照料。

中國的實證發現和各國的實踐經驗都表明未來我國的政策導向需要關注幾點核心問題。一是兒童的社會保障。當前我國已進入“少子老齡化”社會,兒童健康關系到國家和民族未來的可持續發展。《“健康中國2030”規劃綱要》指出要實施健康兒童計劃,加強兒童早期發展,加強兒科建設,加大兒童重點疾病防治力度。與此同時,醫療保險應該發揮經濟保障的功能,如何針對性地推廣少兒醫療保險,緩解兒童健康對家庭的沖擊,幫助家庭減輕兒童的撫養壓力,是未來政策值得重點關注的方向。二是如何平衡照顧資源的供需矛盾,重點在于增加照顧資源的供給。當前中國社會還缺乏兼顧工作和照料子女的制度性支持,需要進一步完善假期制度,在帶薪產假的基礎上增設親職假。以創設假期為代表的家庭友好的工作環境能夠減少個人工作與家庭之間的沖突,促進工作和家庭的平衡。三是照顧問題上的性別友好機制。女性承擔了更多的兒童照料工作,她們也更可能因此存在抑郁風險。這種負向循環的結果不僅會抑制個體的生育意愿,更會造成社會整體的生育低迷。盡管在公共領域內兩性平等取得了突破性進展,女性在教育獲得與勞動力市場參與中占據了一席之地,但私下領域內的“第二輪班”仍然是她們的巨大困擾。值得借鑒的經驗是推動男性參與兒童照料,如在父親假和父母假中增加父親配額,促進家庭成員之間的風險共擔,為家庭賦能。

當然,研究還存在一定的局限性。由于使用的是截面數據,研究無法很好地處理因果關系的雙向性問題。兒童生病可能是引發父母抑郁的原因,反之父母心理健康不佳也可能對兒童身體健康造成影響。未來的研究可以基于縱貫數據通過交叉滯后模型等對二者的關系作進一步討論,以深化對家庭內個體互動的認識。

【參考文獻】

[1] Lu J,Xu X,Huang Y,et al. Prevalence of Depressive Disorders and Treatment in China:A Cross-sectional Epidemiological Study[J]. The Lancet Psychiatry,2021,8(11):981-990.

[2] 兩會熱點:青少年體質連續20多年下降[EB/OL]. (2020-05-25)[2024-03-02]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667625880118632319&wfr=spider&for=pc.

[3] 李建新. 低生育率的社會學后果研究[J]. 社會科學,2001(2):64-68.

[4] 鐘曉慧,彭銘剛. 養老還是養小:中國家庭照顧赤字下的代際分配[J]. 社會學研究,2022(4):93-116,228.

[5] 陳紅敏,趙雷,伍新春.生活事件對情感和行為的影響:理論比較與啟示[J]. 心理科學進展,2014(3):492-501.

[6] Brown G W,Harris T. Social Origins of Depression:A Reply[J]. Psychological Medicine,1978,8(4):577-588.

[7] Kendler K S,Karkowski L M,Prescott C A. Stressful Life Events and Major Depression:Risk Period,Long-Term Contextual Threat,and Diagnostic Specificity[J]. The Journal of Nervous and Mental Disease,1998,186(11):661-669.

[8] Hammen C. Stress and Depression[J]. Annual Review of Clinical Psychology,2005(1):293-319.

[9] Weiss J A,Cappadocia M C,MacMullin J A,et al. The Impact of Child Problem Behaviors of Children with ASD on Parent Mental Health:The Mediating Role of Acceptance and Empowerment[J]. Autism,2012,16(3):261-274.

[10] Scherer N,Verhey I,Kuper H. Depression and Anxiety in Parents of Children with Intellectual and Developmental Disabilities:A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. PLoS ONE,2019,14(7):e0219888.

[11] Kessler R C,Price R H,Wortman C B. Social Factors in Psychopathology:Stress,Social Support,and Coping Processes[J]. Annual Review of Psychology,1985,36(1):531-572.

[12] Pearlin L I. The Sociological Study of Stress[J]. Journal of Health and Social Behavior,1989,30(3):241-256.

[13] Bettio F,Plantenga J. Comparing Care Regimes in Europe[J]. Feminist Economics,2004,10(1):85-113.

[14] Daly M,Ferragina E. Family Policy in High-income Countries:Five Decades of Development[J]. Journal of European Social Policy,2018,28(3):255-270.

[15] Gould E. Decomposing the Effects of Children's Health on Mother's Labor Supply:Is It Time or Money?[J]. Health Economics,2004,13(6):525-541.

[16] Agostinelli F,Sorrenti G. Money vs. Time:Family Income,Maternal Labor Supply,and Child Development[Z]. University of Zurich,Department of Economics,Working Paper,2021.

[17] Patterson J M. Integrating Family Resilience and Family Stress Theory[J]. Journal of Marriage and Family,2002,64(2):349-360.

[18] 孫妍,吳瓊,張春泥. 中國家庭追蹤調查:設計理念及數據運用問題[J]. 調研世界,2024(1):4-14.

[19] Becker G S. A Treatise on the Family:Enlarged Edition[M]. Harvard University Press,1993.

[20] Hochschild A,Machung A. The Second Shift:Working Families and the Revolution at Home[M]. Penguin,2012.

[21] Hays S. The Cultural Contradictions of Motherhood[M]. Yale University Press,1996.

[22] 肖索未. “嚴母慈祖”:兒童撫育中的代際合作與權力關系[J]. 社會學研究,2014(6):148-171,244-245.

[23] Frone M R,Russell M,Cooper M L. Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict:Testing a Model of the Work-Family Interface[J]. Journal of Applied Psychology,1992,77(1):65-78.

[24] 吳小英. 照料的問題化及其政策選擇:一個家庭變遷視角的探討[J]. 杭州師范大學學報(社會科學版),2020(6):80-90.

[25] 吳帆,王琳. 中國學齡前兒童家庭照料安排與政策需求:基于多源數據的分析[J]. 人口研究,2017(6):71-83.

[26] 鐘曉慧,郭巍青. 人口政策議題轉換:從養育看生育:“全面二孩”下中產家庭的隔代撫養與兒童照顧[J]. 探索與爭鳴,2017(7):81-87,96.

[27] Haas L,Hwang C P. The Impact of Taking Parental Leave on Fathers' Participation in Childcare and Relationships with Children:Lessons from Sweden[J]. Community,Work and Family,2008,11(1):85-104.

[28] Duvander A Z. Family Policy in Sweden:An Overview[J]. Social Insurance Report,2008,15:1-18.

[責任編輯 韓淞宇]

Children's Physical Health and Parental Depression:

A Caregiving Resource Supply and Demand Perspective

SHENG He,LI Jianxin

(Department of Sociology,Peking University,Beijing,100871,China)

Abstract:Adult depression has become a global public health issue. While much of the existing literature examines individual-level determinants of depression,less attention has been paid to the family context. In Chinese family culture,parents' expectations and sense of responsibility toward their children are strong,and children's illness can be a disruptive event for the family. It disrupts the normal family functioning and imposes additional caregiving and financial demands,which may in turn affect parental mental health. Particularly in light of the escalating aging population and the significant influx of women into the labor force,traditional family-centered caregiving activities have become increasingly insufficient to meet the growing demands for care. Therefore,the balance between caregiving supply and demand forms the structural context for understanding this issue. Using data from the 2020 China Family Panel Studies (CFPS),this study examines the impact of children's health on parental depression and analyzes the heterogeneity within the caregiving supply and demand framework. The study finds that among parent with only one child aged 0~16,the child's illness or medical treatment significantly increases parental depression levels. Higher medical expenses are associated with greater parental depression. These results remain robust when the analysis accounts for illness frequency and when extended to families with multiple children. The study also reveals gender and socioeconomic differences in the effects of children's health on parental depression. Women,as the primary caregivers,experience significant increases in depression when their children fall ill,whereas the impact on fathers is not as pronounced. This shows the influence of traditional family roles in China. The negative impact of the child's poor health on parental depression is more pronounced among parents living in urban areas and those with higher educational attainment. Further analysis explores the effects of caregiving supply and demand. On the supply side,when grandparents are available to provide caregiving support or when one parent is not employed,the impact of children's illness on parental depression is mitigated. This indicates that increased caregiving supply serves as a "safety net",providing crucial support to the family. On the demand side,regardless of the total number of children in the family or their ages,children's illness consistently elevates parental depression levels. The findings offer important insights for optimizing child care policies. Drawing on the advanced experiences of other countries,it is crucial to place greater emphasis on social protection for children,address the imbalance between caregiving supply and demand,and prioritize increasing caregiving resources. Institutional support should be developed to help parents balance work and child care. Additionally,it is essential to promote gender equality in caregiving by encouraging fathers' involvement in child care and fostering a shared responsibility for family risks. This would not only alleviate the mental health burden on parents but also empower families to better manage caregiving challenges in a rapidly changing social context.

Key Words:Children's Physical Health,Parental Depression,Caregiving Resource,Supply and Demand

【收稿日期】 2024-03-24

【基金項目】 教育部人文社會科學重點研究基地重大項目:中國人口長期均衡發展關鍵問題研究(22JJD840001)

【作者簡介】 盛 禾(1996-),女,湖北武漢人,北京大學社會學系博士研究生;李建新(1962-),男,新疆伊寧人,北京大學社會學系教授,北京大學中國社會與發展中心研究員。