高為杰《宅中賦》的非八度循環音階與數控支聲作曲法

摘要:在室內樂《宅中賦》中,高為杰先生預先設定了一個背景的非八度循環音階,將其作為整部作品的音高來源,由此生發了作品三個主要部分的主題或相當于主題的旋律。其間,作曲家還將自己獨創的數控支聲作曲法融入其中,使得數控式特點體現在作品的各個部分。這部以曲應“賦”的佳作,傳神地表現了作曲家在疫情結束后“祈愿新春萬象更新,心中仍有詩與遠方”的豁達心境。

關鍵詞:高為杰;《宅中賦》;非八度循環音階;數控支聲作曲法

2023年3月,高為杰先生應新加坡鼎藝團的委約創作了室內樂《宅中賦》,4月29日在新加坡“‘心·音樂·匯,——鼎藝團開幕季音樂會”首演。

作曲家在這部作品的前言中寫道:

三年疫情,/宅居于惶恐焦躁/孤寂落寞之中,幾乎與世隔絕。

但從窗外,/仍能看到四季輪轉/草木枯榮,聽到雨疏風驟/蟬鳴鳥啼。

轉眼又一個春天來了,/祈愿新春萬象更新,/心中仍有詩與遠方。

由此可知,《宅中賦》描繪了作曲家宅居家中時透過窗戶看到的室外景象,表現了作曲家耄耋之年的豁達心境。

“非八度循環周期人工音階”由高為杰先生于1995年所創,因“循環”一詞已暗含周期之意,且除了傳統音階之外新出現的各種音階均可稱為人工音階,故而本文稱之為“非八度循環音階”。“數控支聲作曲法”亦由高為杰先生所創,其2016年的民樂室內樂《山居》便以此創作而成。《宅中賦》結合了非八度循環音階與數控支聲作曲法這兩種創作方式,其以曲應“賦”,“則必然講究其句法、章法之類似平行對仗等特別處理意義,而數控方式自可象征性地達成這種表現力”,亦有“情動于中,故形于聲,聲成文,謂之音”之意。本文闡釋了《宅中賦》的這兩個突出特點:由非八度循環音階生成的“三題”,以及遍布全曲的數控支聲作曲法中的數控模式。

一、由非八度循環音階生成的“三題”

《宅中賦》為集成性中部三部曲式,具有典型的再現部,中間兩個部分與首尾部分形成鮮明的對比。從音樂材料看,這部作品實際上有三個不同的主要部分。這三個部分的主題或相當于主題的旋律線之間具有嚴密的數理邏輯,它們均源于一個背景的非八度循環音階,它是由作曲家預先設定的。

P.基于前景的非八度循環音階的第一個主題

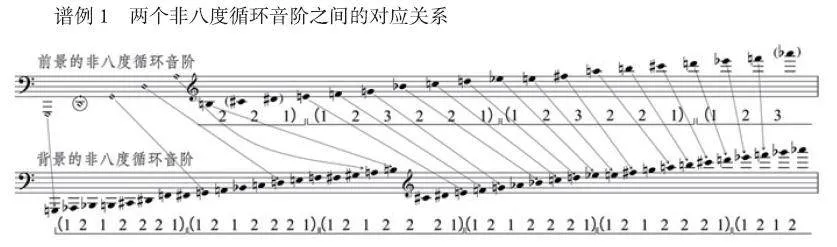

《宅中賦》第一部分呈現了作品的第一個主題。若將第一部分的所有音符按照高低次序排列起來,可以構成一個非八度循環音階。如下例,第一行樂譜所示的這個前景的非八度循環音階可分為若干組,每組均由七個音構成,各組內的音數排列規律為123221。盡管如括號所示有三個省略音,但從其音數的排列規律可以確定這個前景的非八度循環音階的構成音。其中,5個菱形音符在作品中具有低音與和聲作用,其他音符則構成了第一部分的主題及各聲部旋律。所有這些音符均位于特定音區。

實際上,這個前景的非八度循環音階卻從屬于另外一個更大規模的背景的非八度循環音階。如上例,第二行樂譜所示的這個背景的非八度循環音階也可分為若干組,但每組均由八個音構成,各組內的音數排列規律為1 2 1 2 2 2 1。這個背景的非八度循環音階是由作曲家在創作之前預設的,既是那個前景的非八度循環音階的音高來源,更是室內樂《宅中賦》中所有音高的來源。

2.基于母旋律的第二個“主題”

《宅中賦》第二部分與第一部分形成了鮮明對比,由數控支聲作曲法創作而成。該部分呈現了由新技法生成的新旋律、新織體,故而其“主題”并非傳統意義上的主題。預先設定的母旋律是數控支聲作曲法的音高基礎,也是第二部分的所有音高來源。

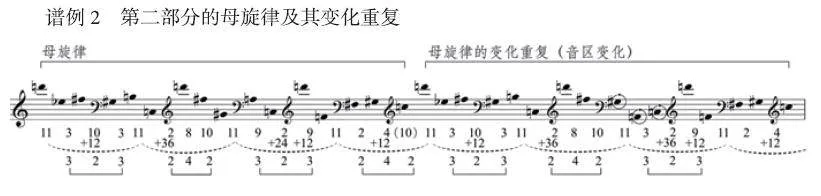

如下例,這個母旋律共有16個音,它們之間幾乎都是大跳,甚至有相隔兩、三個八度的復音程大跳。所有這些都在暗示或象征著作曲家宅居時透過窗戶看到的某些與此相符的室外景象,無論協和的或者是不協和的,總是離得那么遠。

雖然母旋律以大跳為主,但其16個音之間具有潛在的規律。如上例,在所有音數為11的大七度之間總是間隔3個音數(第一行音數下方的虛線括號所示),而且這3個音數之間具有對稱特點。如果將其減縮為音數為6以內的音程級,就會更加直觀地看到這些對稱特點:各組內音程級的音數均為3-2-3或2-4-2(最下方一行方括號所示),即一個不協和音程的兩側均為協和音程。這象征了在病毒蔓延的孤獨世界之中,仍有親密的家人、朋友與醫護人員同在一起,共渡難關!

之后,母旋律變化重復一次,主要是3個音的音區變化(見譜例2中圈出的音)。各音的先后次序沒有任何變化,這體現了典型的序列特點。整體而言,可將母旋律及其變化重復視為一個原型,這個原型在作品的第二部分一共循環出現了8次——即母旋律及其變化重復一共出現了16次,恰與母旋律的那“16”個音相合。

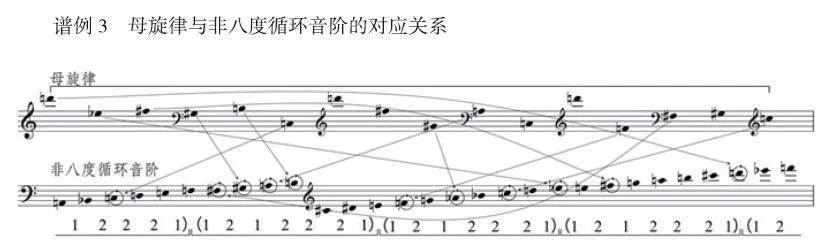

值得注意的是,在高為杰先生以數控支聲作曲法創作的其他作品中(如2016年的《山居》、2020年的《焚琴》等),不同的母旋律都是獨立存在的,并不依附于某個音列或音階。但在《宅中賦》中卻不再如此,其母旋律源出于作曲家所預先設定的那個作為背景的非八度循環音階。如下例,這個母旋律中的每個音都可以對應背景的非八度循環音階中特定音區的音,因而可將母旋律視為擇取其中的16個音而成。母旋律在隨后生成的數控支聲旋律中常有音符發生音區變化,但所有變化均在這個背景的非八度循環音階范圍內。母旋律與背景的非八度循環音階均是預先設定的,這種二重預設體現了音高方面的數控式特點。

《宅中賦》使用了笛子、高音笙、嗩吶、打擊樂、琵琶、中阮、揚琴、箏、二胡、中胡、大提琴與低音提琴等樂器。其中,琵琶、中阮、揚琴、箏等彈撥類樂器均為中國傳統的民族樂器,其樂器種類較為多樣且所占比重較大,尤其是音色顆粒性很強,具有較為突出的地位。因而,當這個母旋律及其變體自始至終均由彈撥類樂器與顫音琴以八分音符的時值交替演奏時,就有效地突出了母旋律的貫穿作用。彈撥樂的顆粒性特點與顫音琴的延音效果,象征了看不見的病毒正在到處蔓延。

3.基于四音集合式音列的第三個主題

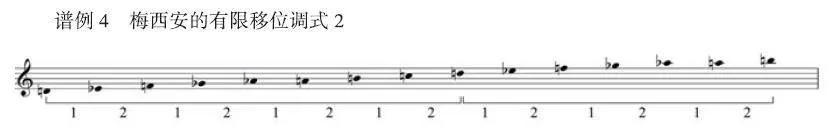

《宅中賦》第三部分與前面兩大部分形成了更加鮮明的對比,這也是整部作品最富激情的段落,描繪了作曲家宅居時透過窗戶看到室外的一些緊張甚至較為慌亂的景象。第三部分的所有音高均源于該部分開始處由二胡演奏的兩小節音列構成的第三個主題。如下例,從音階排列的角度看,這兩小節音列的所有音可以構成梅西安的有限移位調式2,即八聲音階。從五線譜下方標記的音數可以看出,這個有限移位調式2由小二度與大二度交替構成。

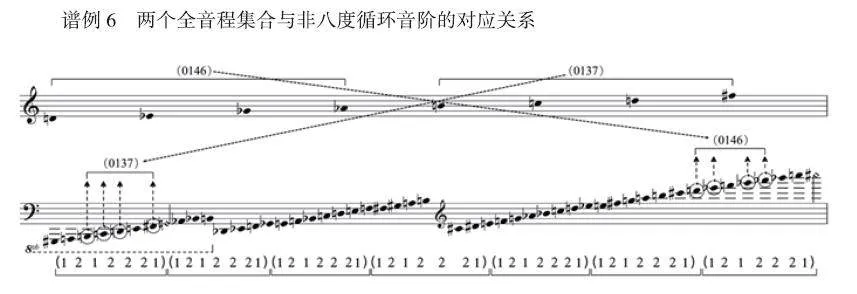

細究之下會發現,如下例,這個兩小節音列的開始處有兩個四音集合,即4-215( 0146)與4-229(0137),其音程含量均為[111111](即從1-6的所有音程級均各有一個)。這意味著它們可以構成所有不同的音程,其音響色彩較為“中性”。這是所有四音集合中僅有的兩個集合,是全音程集合。這兩個全音程集合生成了這個兩小節音列中的所有音組,因此本文將這兩小節中的音列稱為“四音集合式音列”。

這個四音集合式音列可分為8組,其中4組均為四音集合(0146),另外4組均為四音集合( 0137)。如下例,五線譜上方標記所示由集合(0146)生0發出的4組:第一組音名為D-bE-bG-bA(即原型),經過移位與轉位派生了第二組#G-A-C-D;然后,該原型經過倒影先派生了bE-D-B-A,再將D-bE互換并將B-A轉位,派生為第三組D-bE-B-A;最后,該原型經過倒影派生了第四組A-bA-bF-bE。五線譜下方標記所示由集合(0137)生發出的4組:第一組音名為B-C-D-#F(即原型),經過移位與轉位派生了第二組F-bG-bA-C;然后,該原型經過倒影先派生了F-bG-bA-C,再將bG-F互換并將B轉位,派生為第三組F-bG-bE-B;最后,該原型經過倒影先派生了C-B-A-F,再將C-B互換,派生為第四組B-C-A-F。

值得注意的是,這兩個全音程四音集合在作品中的兩個原型,恰恰源于那個背景的非八度循環音階中的兩個極端音區。如下例,雖然這個背景的非八度循環音階內部可以擇取或濾出若干個四音集合(0146)與(0137),但集合(0146)原型的音名是背景的非八度循環音階最高音區中的一個,而集合(0137)恰是其最低音區中的一個(兩個菱形符頭的音則是《宅中賦》整部作品中的最高音與最低音)。這或是有意為之,或是巧合,“陰陽兩儀生萬物”即是其最好的注解。

四音集合(0146)在作品尾聲之前的二胡華彩性段落中再次出現,并有所變化。如下例,該片斷具有這個集合的交錯式呈現特點,且音符數量具有遞減的特點。其中的E音是集合交錯式呈現時的構成音,也是遞減的開始。

此外,這個四音集合式音列的前16個音與第二部分母旋律的16個音,二者的音名相同,但音區不同,且前者多為級進而后者多為大跳。因而,第二、第三這兩個部分雖然在音區、織體、時值等方面形成鮮明對比,但它們之間仍然具有緊密的邏輯關系。

二、數控支聲作曲法中的數控模式

在《宅中賦》第二部分使用的數控支聲作曲法中,其特定的時值構成了若干不同的模式,是為數控模式。這些數控模式以嚴格的方式呈現在第二部分,也以更加自由的方式遍布作品的其他部分。

P.嚴格的數控模式

由母旋律及其變化重復構成的原型首次呈現之后,由笛子、高音笙、嗩吶在母旋律基礎上,結合源于斐波那契序列的不同數控模式而生發了數控支聲旋律,形成了數控支聲織體。

斐波那契序列(Fibonacci series)是指“o,1,1,2,3,5,8,13,21,34……”這樣一個序列,其中每前兩項之和等于下一項。在先前的《山居》中,高為杰先生截取了該序列開始處的片斷“12358”,將這五個數字代表五種不同的時值而生成不同的數控模式。

先將“1 2 3 5 8”從1開始按照由外而內的次序(內旋式)重新排序,即

由此生成數控模式“18253”。

再從中心的“3”開始按照由內而外的次序(外旋式)重新排序,即

由此生成另外一種數控模式“35281”,與前一種模式具有逆行關系。

在《宅中賦》中,作曲家則將《山居》中的這兩種重新排序的方式合而為一,生成了總數為9的新的數控模式。也就是說,將斐波那契序列開始處的片斷“1 2 3 5 8”先內旋式重新排序(實線箭頭所示),再外旋式重排(虛線箭頭所示),即

由此生成模式“18 2 5 3 5 2 8 1”(中間重復的“3”疊合而為一個),具有以“3”為中心的逆行對稱特點。以這種數控模式呈現的數控支聲旋律,是從第28小節開始進入的,以“1”為八分音符,“2”為四分音符,以此類推。

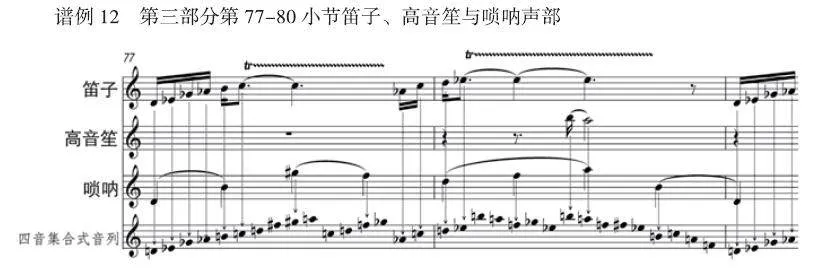

如下例,對照最下面一行的母旋律可以看到:第一個發音點是笛子,對應母旋律的D音,至下個發音點前的時值為“1”;第二個發音點是高音笙,對應母旋律中的F,至下個發音點前的時值為“8”;第三個發音點是嗩吶,對應母旋律中的B,至下個發音點前的時值為“2”;第四個發音點是笛子,對應母旋律中的D,至下個發音點前的時值為“5”;第五個發音點是高音笙,對應母旋律中的B,至下個發音點前的時值為“3”;以此類推。之后,這個數控模式“1 8 2 5 3 5 2 8 1”循環往復又出現了6次,每次都疊合了“1”,如此,形成了一種發音點類似點描法,但各聲部又均為長音的多聲部旋律及其織體。

與作曲家先前使用了數控支聲作曲法的其他作品相比,《宅中賦》中的這種數控支聲旋律和織體呈現了新的形態。如下例,《山居》中簫聲部的數控支聲旋律雖然也是由嚴格的數控模式生成,卻是單聲部旋律。由這樣多個不同的單聲部數控支聲旋律而形成了《山居》中多聲部的數控支聲織體,這與譜例8所示《宅中賦》中的多聲部數控支聲織體明顯不同。

《宅中賦》中數控支聲織體的發音點均在不同聲部交替出現,且每個發音點后均為長音持續,這與踏板旋律的織體特點相同;但不同之處在于其數控方式,可視之為踏板旋律②織體中的一種新類型。

除了時值方面的數控式特點,《宅中賦》中母旋律的呈現方式也體現了嚴格數控模式的特點。如下例,第25小節顫音琴演奏1個音,之后琵琶演奏2個音、中阮3個音、揚琴5個音,“1 2 3 5”恰是上述斐波那契序列的開始片斷。在“1 2 3 5”的基礎上,先重復前3個(“1 2 3”),再重復后3個(“2 3 5”),生成“1 2 3 2 3 5”的模式,分別由箏、顫音琴、琵琶、中阮、揚琴和箏交替演奏。之后,這個“1 2 3 2 3 5”的模式又循環出現了15次,充分體現了嚴格數控模式的特點。

2.自由的數控模式

在第二部分中,二胡、中胡、大提琴與低音提琴從第39小節開始進入,其發音點的源出方式與前述嚴格的數控模式不同,是自由的數控模式。也就是說,各個發音點均在嚴格數控模式“12358”的范圍內,卻是亂序出現,這是數控方式下的“不控”特點。這種數控范圍內的“有限偶然”特點,為音樂增添了不確定性和一定的新鮮感。

《宅中賦》的首尾部分雖然不是由數控支聲作曲法創作而成,但其時值仍然受其數控模式的限定,即數控下的自由組合,也是自由的數控模式。如下例,第2-5小節笛子、高音笙與嗩吶依次發音,其時值并非嚴格的數控模式。表面看來其規律只是每個音越來越短,但實際上這三個聲部中的每個發音點之間的時值均限定在源于斐波那契序列的時值范圍內,即“1 2 3 5 8 13”——顫音琴聲部重復了這些發音點,勾勒出由笛子、高音笙與嗩吶所形成的踏板旋律織體的旋律輪廓。

《宅中賦》第三部分還展現了一種更加自由的數控模式。該部分由二胡開始演奏的四音集合式音列共循環出現了10次,貫穿了整個第三部分。揚琴與琵琶分別延遲2小節、4小節對二胡聲部同度模仿,具有類似賦格段那樣不斷掀起一波波高潮的作用,而顫音琴再次延遲10小節對二胡聲部同度模仿,更加強了這種效果。此外,這2小節十六分音符音型的四音集合式音列,還先后以八分音符三連音、四分音符三連音與八分音符等音型依次進入,與各個十六分音符音型的聲部同時鳴響,好似若干個賦格段在同步進行,形象地描繪了各種慌亂的情景。其整體布局如下:

如上所示,各聲部之間形成了復雜的時值比例關系,繼前兩部分之后再次于時值方面體現了數控式特點。

在第三部分的最后8小節,由笛子、高音笙與嗩吶演奏的“自由”聲部與前述那些復雜的時值同時呈現。如下例,所謂“自由”僅指其時值不再是嚴格的數控模式,但所有音高均源于那個四音式集合音列中的音,尤其音區都是固定的。這顯然是作曲家先前所用十二音定位和弦的典型特點,也是數控思維的一種體現。

整部作品以數控支聲作曲法中的數控模式來“控制作品的節奏所能產生的非對稱循環效果(即只用于控制其時間總數而降低其發音點數),則可形成某種飄逸的、發散的、非律動而少方向感的、閑適的表情效果”,進而形象而傳神地描繪和表現了作曲家的宅居之“閑”及其耄耋之年的豁達心境。

高為杰先生擅長創作極具理性邏輯規律而又極富音樂性的作品。在他的室內樂《宅中賦》中,理性的邏輯規律主要體現在音高與時值的源出這兩方面:音高的源出方面,體現在由前景的非八度循環音階、母旋律與四音集合式音列所構成三個主要部分的主題或相當于主題的旋律,它們所有音高均源于預先設定的、作為背景的非八度循環音階;時值的源出方面,集中體現在第二部分數控支聲作曲法中源于斐波那契序列的數控模式,以及這種數控式特點以更加自由的方式遍布在作品的所有其他部分。

《宅中賦》極富音樂性主要體現在音高組織中片斷性的調式、調性因素,這使得整部非調性的音樂作品具有了某些調性因素:第一部分開始的幾個音會讓人誤以為是G和聲大調,實際上卻是前景的非八度循環音階;第二部分母旋律開始的幾個音具有‘。小調的特點,實際上卻屬于母旋律;第三部分四音集合式音列開始處的幾個音bE-bG-bA具有五聲調式三音組的特點,實際上是基于四音集合式音列而成。此外,作品在最后8小節以踏板旋律的方式從D音開始依次奏出連續上行純五度的音,直至#c音。整部作品由此而最后終止于一個六音和弦——它由D宮清樂音階中的六個音經五度疊置而成,而該調式音階恰與小工調相合。小工調是D調曲笛上的基礎調,更是我國傳統音樂中廣泛使用的調高之一,具有大調式明亮的特點,由此象征戰勝疫情之后的中國更加強大。

高為杰先生《宅中賦》中的這些獨創性的創作手法,為當下國內的專業音樂創作提供了一個極具啟發性的范例。

鄭剛:博士,山東師范大學音樂學院教授、碩士生導師。