古代生物消化系統(tǒng)“三劍客”牙結(jié)石、胃容物和糞便化石里的秘密

在古生物學(xué)與考古學(xué)領(lǐng)域,隱藏著哪些神秘的線索?有沒(méi)有一種方法,可以讓我們了解古生物如何生存,吃什么,甚至推測(cè)當(dāng)時(shí)的環(huán)境狀態(tài)?哪些化石能夠在億萬(wàn)年后依然保存著古生物的飲食痕跡?它們就是3位古老的“信使”——牙結(jié)石、胃容物和糞便化石。

牙結(jié)石:飲食與健康的“時(shí)光寶盒”

牙結(jié)石是由殘留的食物顆粒與口腔中的微生物和唾液混合,在牙齒表面逐漸沉積而成的。

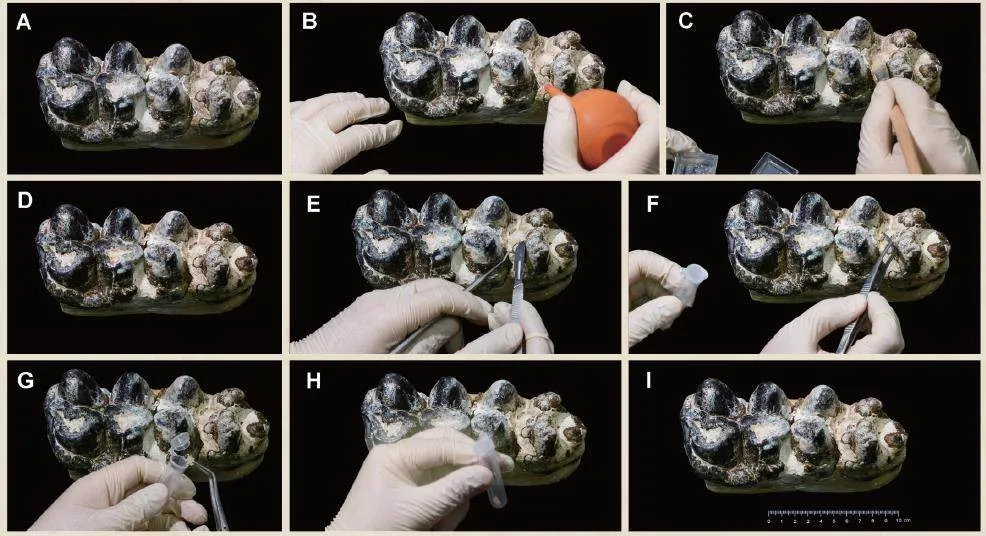

通過(guò)對(duì)牙結(jié)石進(jìn)行元素分析、化學(xué)成分鑒定,能夠確定其中包含的物質(zhì),進(jìn)而推斷古生物所攝入食物的種類(lèi),以及生存環(huán)境中的化學(xué)元素分布情況。

分子生物學(xué)技術(shù)也被應(yīng)用到牙結(jié)石的研究中,通過(guò)提取牙結(jié)石中的古DNA分子或古蛋白質(zhì)(關(guān)于古DNA分子詳見(jiàn)本期《分子考古學(xué)家的科研日常》),嘗試重建古生物的遺傳信息和生理特征,從而更深入地了解它們的生存狀態(tài)和演化歷程。

東亞早期現(xiàn)代人的“菜單”

以湖南省道縣福巖洞出土的人類(lèi)牙結(jié)石為例,科研團(tuán)隊(duì)借助先進(jìn)的技術(shù)手段,從中分析發(fā)現(xiàn)了橡子、塊根塊莖等多種植物的淀粉粒。這說(shuō)明,在距今12萬(wàn)~8萬(wàn)年前,東亞早期現(xiàn)代人已經(jīng)開(kāi)始廣泛利用富含淀粉的植物資源了。

可以想象,在艱難的環(huán)境中,東亞早期現(xiàn)代人展現(xiàn)出了驚人的適應(yīng)能力和創(chuàng)造力,他們努力尋覓著食物資源,學(xué)會(huì)了識(shí)別可以安全食用的植物,憑借著智慧與勤勞在這片土地上堅(jiān)韌地生存著。

遠(yuǎn)古“草食英雄”:施泰因海姆嵌齒象的生態(tài)適應(yīng)之路

現(xiàn)代象類(lèi)的祖先——施泰因海姆嵌齒象,它們的牙結(jié)石更是有著獨(dú)特的故事。科學(xué)家在其牙結(jié)石中發(fā)現(xiàn)了草類(lèi)的植硅體(某些高等植物從地下水中吸取了可溶性二氧化硅,二氧化硅會(huì)沉淀于植物細(xì)胞內(nèi)部或者外部位置,從而形成含非晶態(tài)的二氧化硅顆粒),表明它是純粹的食草動(dòng)物。

施泰因海姆嵌齒象生活在距今約1600萬(wàn)年的新疆準(zhǔn)噶爾盆地。那時(shí),準(zhǔn)噶爾盆地的大部分區(qū)域還是溫暖濕潤(rùn)的森林,大規(guī)模草原尚未出現(xiàn)。施泰因海姆嵌齒象卻大膽地選擇以草為食,這種獨(dú)特的食性在當(dāng)時(shí)極為罕見(jiàn)。

隨著環(huán)境的變化,該地區(qū)出現(xiàn)了小范圍的草原,施泰因海姆嵌齒象因提前適應(yīng)吃草而得以生存。

為更好地適應(yīng)吃草生活,它們的牙齒不斷進(jìn)化,齒冠變高,釉質(zhì)齒板排列更密集,形成了巨大而耐磨損的磨盤(pán)般臼齒結(jié)構(gòu),提高了對(duì)食物的消化效率,從而存活了下來(lái),成為現(xiàn)代象類(lèi)的祖先。

胃容物:

飲食的“直接密碼”

胃容物就像是古生物飲食的直接密碼,能讓我們確切知曉古生物在死亡前的最后一餐。通過(guò)分析胃容物中的植物種子、果實(shí)、葉子、昆蟲(chóng)、小型動(dòng)物等,可以確定古生物的食性——若胃容物中主要為植物材料,該古生物可能是草食性動(dòng)物;若含有大量動(dòng)物骨骼和毛發(fā),則很可能是肉食性動(dòng)物。胃容物還能提供古生物生存環(huán)境的信息,例如發(fā)現(xiàn)特定地區(qū)的植物種子,就能推斷古生物曾生活在那個(gè)地區(qū)。

熱河鳥(niǎo)與它的木蘭葉美食

熱河鳥(niǎo)生活在距今約1.2億年前,是除始祖鳥(niǎo)之外和鳥(niǎo)類(lèi)祖先最接近的一個(gè)支系,2002年,由我國(guó)古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)并以其原始的尾巴和化石產(chǎn)地命名。

熱河鳥(niǎo)有著靈敏的嗅覺(jué),白天外出覓食,晚上回巢休息,體型與野雞十分接近。不同于有著一口鋒利牙齒的恐龍,它們只有幾個(gè)小小的牙齒;也不同于現(xiàn)在的鳥(niǎo)類(lèi),它們擁有一條像恐龍一樣的、由20多節(jié)骨質(zhì)尾椎所組成的尾巴。

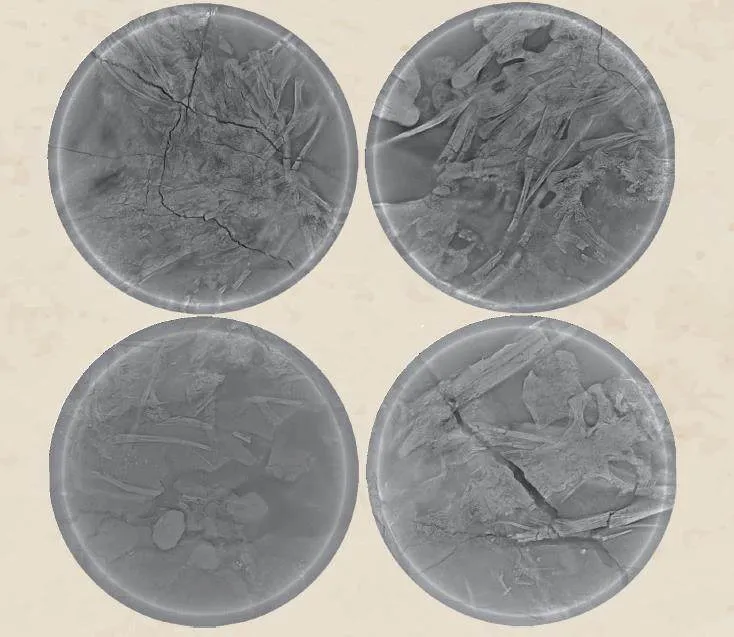

但熱河鳥(niǎo)究竟在食用哪種植物呢?答案藏在熱河鳥(niǎo)的胃容物中:科研人員利用植硅體分析、X射線、CT掃描、掃描電子顯微鏡、幾何形態(tài)分析等手段,證實(shí)熱河鳥(niǎo)的胃容物中保留了來(lái)自木蘭類(lèi)葉子的植硅體。

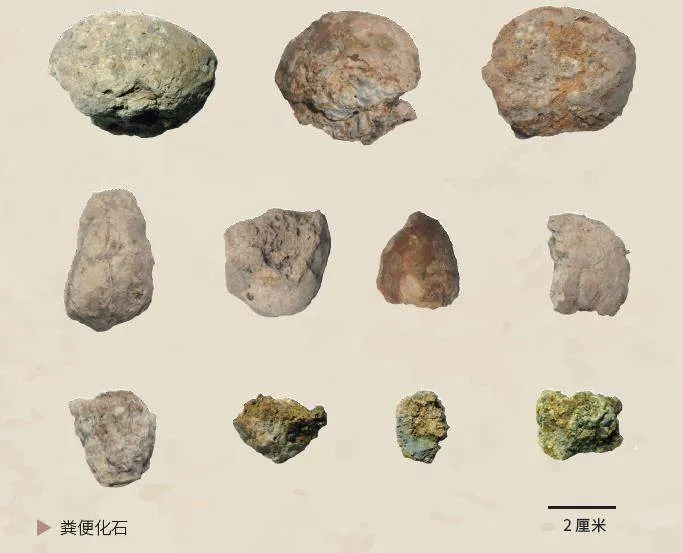

糞便化石:

消化系統(tǒng)的“最終謎底”

提到糞便化石,很多人首先會(huì)聯(lián)想到不好的氣味。但經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的地質(zhì)歷史時(shí)期,糞便化石中的有機(jī)物質(zhì)已經(jīng)被礦物逐漸替代,并且在石化過(guò)程中,那些會(huì)產(chǎn)生臭味的揮發(fā)性物質(zhì)早已消失殆盡。所以,當(dāng)科研人員發(fā)現(xiàn)和研究糞便化石時(shí),通常不會(huì)聞到臭味。糞便化石雖然看起來(lái)不太美觀,卻是古生物消化系統(tǒng)的終極產(chǎn)物,蘊(yùn)含著豐富的信息。

通過(guò)分析糞便化石的形狀、大小、成分等,可以推斷古生物的食性和消化方式——草食性動(dòng)物的糞便化石通常較大且形狀規(guī)則,含有大量植物纖維;肉食性動(dòng)物的糞便化石則相對(duì)較小、形狀不規(guī)則,可能含有動(dòng)物骨骼碎片等。

糞便化石還能反映古生物所處的生態(tài)環(huán)境,若其中發(fā)現(xiàn)特定的花粉或孢子,就能推斷古生物生活在該植物生長(zhǎng)的環(huán)境中。

糞便化石中的生物多樣性密碼

科研人員曾在河南省“許昌人”靈井遺址的鬣(liè)狗糞便化石中,發(fā)現(xiàn)豐富的動(dòng)物毛發(fā)、骨骼碎片以及植物纖維等。通過(guò)對(duì)這些物質(zhì)的分析,可以推斷出鬣狗的食物來(lái)源較為廣泛,既包括小型哺乳動(dòng)物,也有一定比例的植物性食物。這說(shuō)明,在特定的歷史時(shí)期內(nèi),該地區(qū)展現(xiàn)出了豐富的生物多樣性,各個(gè)物種編織成一張錯(cuò)綜復(fù)雜的食物網(wǎng)。

此外,糞便化石還可能包含其他有價(jià)值的信息,如動(dòng)物的健康狀況、消化系統(tǒng)的特點(diǎn)等。對(duì)糞便化石的深入研究,有助于我們更加全面地認(rèn)識(shí)古生物的生存狀態(tài)和演化歷程。

牙結(jié)石、胃容物和糞便化石以不同的方式記錄著遠(yuǎn)古生命的歷史片段。它們的存在,使得古生物學(xué)與考古學(xué)不再僅僅是化石的堆砌與分類(lèi),而成為一個(gè)活生生的、充滿細(xì)節(jié)的故事講述平臺(tái)。通過(guò)這些“信使”,我們不僅能夠了解到古生物如何生活、吃什么,甚至可以推測(cè)當(dāng)時(shí)的環(huán)境狀態(tài),構(gòu)建起一幅幅生動(dòng)的歷史畫(huà)面。

(責(zé)任編輯 / 高琳 美術(shù)編輯 / 周游)