科技解鎖歷史

“穿越時空”的寶船

1987年,南海一號沉船在廣東省陽江市附近海域被發現。經過多年發掘,這艘南宋時期的商船輪廓逐漸清晰——船長約30米,寬近10米。沉船中出土了約20萬件文物,包括瓷器、漆器、竹木器、金屬器等。其中,瓷器數量最多,也有許多金屬器物,材料有金、銀、銅、鐵、錫和鉛等,種類多樣,顯示出宋代高度發達的海外貿易體系,再現了南宋海洋活動的繁榮景象。

宋代是中國對外貿易發展的黃金時期。當時,中國的瓷器、漆器等商品深受外國歡迎,而銅、鐵等金屬資源在市場上也極具價值。隨著造船技術的進步,宋朝的商船可以航行更遠,與海外國家的貿易往來也越發頻繁。

南海一號沉船出水的文物為我們了解這一時期貿易狀況提供了寶貴資料。

如此重要的銅

在當時,各類金屬資源不僅可以用來制造武器和工具,還能作為壓艙物,保持船只的平衡。而在各類金屬中,銅具有特殊的重要性。

銅在宋代具有重要的戰略地位,是鑄造錢幣的關鍵材料,銅錢不僅是官方貨幣,而且代表著國家的經濟利益。《宋史》記載:“禁毀銅錢作器用并貿易下海。”可見宋代政府嚴格控制銅器的制造和交易。

因此,銅器貿易在當時具有極高的風險,船上的貨主想要通過商船將這些銅器帶往境外,需要沖破重重關卡。但是,在南海一號沉船中,考古學家發現了上萬枚銅錢。

青銅環的秘密

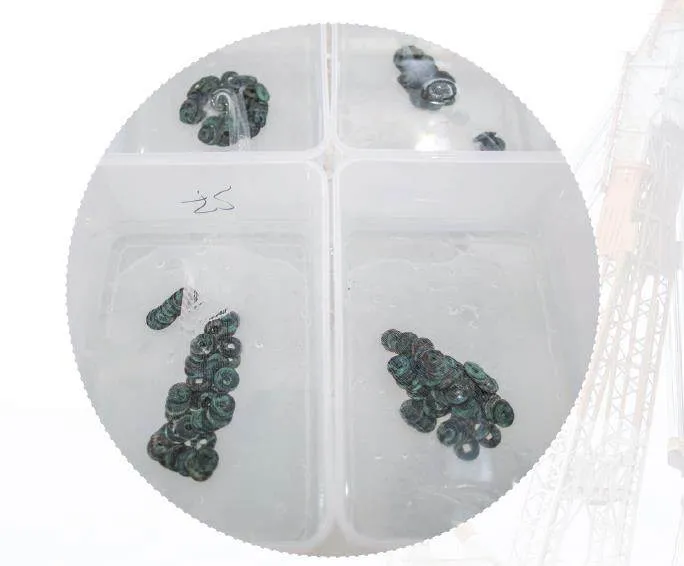

除了銅錢外,考古學家還在南海一號沉船中發現了上百件青銅環。這些青銅環形狀簡單,沒有裝飾,看起來像普通的銅手鐲。

這些青銅環的發現也給考古學家帶來了許多疑問:這些青銅環的合金配比是怎樣的?它們的真實用途為何?在海上貿易中又有何作用?

由于宋代的銅器普遍使用合金熔點低、流動性好、易于鑄造的高鉛青銅,因此,考古人員從鉛同位素入手,探知青銅環的秘密。

了解青銅環的“出生地”

為了確定這些青銅環的原料來源,考古人員使用了電感耦合等離子體原子發射光譜儀(ICP-AES)、多接收電感耦合等離子體質譜儀(MC-ICP-MS)等先進設備。這些設備可以幫助我們深入了解青銅環中的微量元素和鉛同位素。

更有趣的是,鉛同位素幾乎不受金屬腐蝕或同位素分餾的影響,這意味著即使文物在地下埋藏多年,這些比例數據依然可靠。通過分析銅器中的鉛同位素,我們就可準確判斷出合金中鉛料的來源。

考古人員對這些青銅環進行化學成分分析后發現,與宋代其他青銅器物的特點相似,青銅環含有高比例的鉛。同時,這些環主要由銅、鉛和錫組成,高含鉛量使得它們在鑄造時更易成型。而在微觀結構中,鉛顆粒分布狀況顯示,這些環沒有經過鍛造或褪火處理,而是直接鑄造成型。

進一步分析表明,這些青銅環的成分可以分為3類,其中一類的成分與宋代銅錢的合金比例相符。這表明,這些青銅環可能是預先設計成某些固定的合金比例,計劃用于某些特定目的,比如熔煉后加工成其他器物。

考古人員還發現,南海一號沉船中的青銅環在微量元素和鉛同位素特征上都很穩定。將結果進行比對顯示,這些材料最有可能來自廣東地區。也就是說,南海一號沉船可能曾在廣東地區的港口停靠,裝載了包括青銅環在內的貨物。

除此之外,南海一號沉船中還發現了一些廣東風格的醬釉陶瓶,這也反映出,廣東地區曾擁有豐富的銅礦資源和先進的鑄造技術。

每一件文物背后都隱藏著屬于它的獨特故事,考古人員借助先進的科技手段,不僅能揭示文物的來源,還能重現當時人們的生活與貿易狀況。時至今日,南海一號沉船依然充滿了謎團,考古學家們正不斷發掘和研究,努力讓更多文物背后的故事重見天日。

鉛同位素為何能揭示青銅環“出生地”?

鉛有4種穩定的同位素:204Pb、206Pb、207Pb和208Pb。204Pb的數量不會隨時間變化,而206Pb、207Pb和208Pb則分別是鈾和釷(tǔ)的衰變產物。由于各地礦石在形成時所處的地質環境不同,這些放射性元素的含量也不同,因此各地的鉛同位素比值會有所差異。通過測算這些比值,文物中的鉛同位素含量就會化作礦石的“指紋”,告訴我們這些材料的來源。

如果說碳十四測年技術(根據碳-14的衰變程度來計算出樣品的大概年代的測量方法)可以幫助我們知道文物的“年齡”,那么鉛同位素分析就可以來回答這些文物的“出生地”。

(責任編輯 / 王佳璇 美術編輯 / 周游)