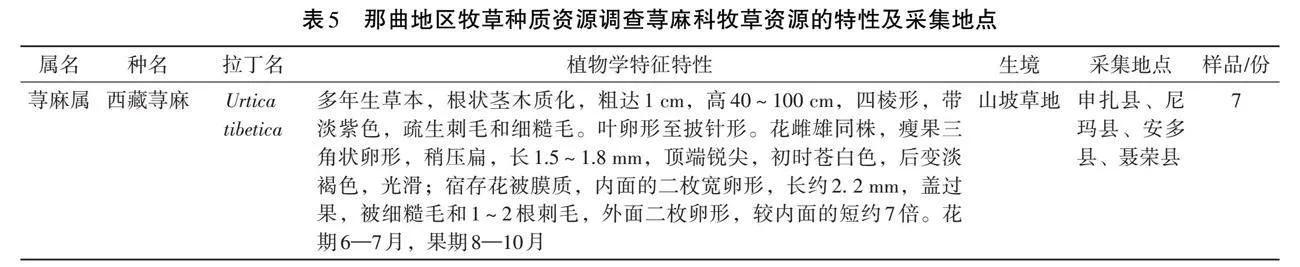

那曲地區5縣牧草種質資源調查及保護建議

摘 要 為了解西藏那曲地區中西部野生牧草種質資源的現狀,在那曲尼瑪縣、班戈縣、申扎縣、安多縣及聶榮縣開展野生牧草種質資源的采集和調查。調查發現這5個縣種質資源十分豐富,共采集到25科54屬252份野生牧草種質資源,并對分布較多的野生牧草研究現狀進行分析,尤其是披堿草屬、針茅屬、早熟禾屬、蕁麻屬。那曲地區野生的牧草種質資源十分豐富,但是目前主要開展的是采集、鑒定、保存等工作,應加強對資源的進一步開發和利用等相關研究工作。

關鍵詞 牧草;種質資源;資源采集;開發利用;西藏自治區那曲市

中圖分類號:S54 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.19.016

西藏那曲是青藏高原草地的腹心地帶,最能代表羌塘大草原的地區,被譽為青藏高原的“脊梁”和“雪域之巔”。在那曲地區,草地總面積達到了0.42億hm2,這占據了全區草地總面積(0.89億hm2)的47%,同時也占據了全國草地總面積(約4億hm2)的10.5%。在這其中,可供利用的面積為0.31億hm2,而草地退化的面積則為0.215億hm2[1]。在那曲地區,草地主要包括高寒草甸草原、山地草甸、高寒草原、高寒草甸、高寒荒漠草原和高寒荒漠六大類別[2]。

牧草種質資源在生態適應性保障、牧草品質提升、抗病抗蟲能力、生物多樣性維護等方面具有重要意義,是草地可持續發展的物質基礎[3]。本次調查共采集到25科54屬252份野生牧草種質資源,主要以禾本科、菊科、莎草科和豆科為主。

1 "調查區域與方法

1.1 "調查區域

那曲地區(東經84°55'~95°5',北緯29°55'~36°30')地處青藏高原腹地,全境平均海拔4 500 m以上,高寒缺氧,是主要畜牧業生產基地,下轄10縣1區。本研究涉及到地區是其中西部3個縣和中部2個縣,分別為尼瑪縣、申扎縣、班戈縣、安多縣和聶榮縣。本研究調查的5個縣以高寒草甸類、高寒草原類、高寒荒漠草原類、高寒荒漠類為主。

1.2 "調查方法

此次調查途徑317國道,沿那曲北線尼瑪縣(文布鄉南村、北村)、申扎縣(七村、馬躍鄉、恰歸湖、雄梅鄉)、班戈縣(普保鎮、雄杜村、北拉鄉六村、熱多村,門當鄉四村、三號橋邊、普保鄉四村、雄枕村)、安多縣(措瑪村、怕那鄉四村、強瑪鎮六村)、聶榮縣(才巴村、查榮村、嘎慶村、朗色奪村、色慶鄉尼斜村、爬瑪村、夏曲鄉牧場、榮鄉崩杰村)。

2 "調查結果

本次調查包含那曲地區中西部5個縣,調查區域海拔4 110~5 432 m,草地主要包括高寒草甸、高寒草甸原、高寒草原、高寒荒漠草原等草地類型,共采集牧草種質資源252份,制作72個標本。其中禾本科最多,共有17屬119份;其次是菊科,共有5屬32份;莎草科共有2屬28份;豆科共有4屬16份;蕁麻科有1屬7份;其余采集少于5份的種質資源共有21科25屬50份。禾本科的優勢種主要是披堿草屬(Elymus)、針茅屬(Stipa)、三毛草屬(Trisetum)、早熟禾屬(Poa);莎草科中的優勢種有嵩草屬(Kobresia)、苔草屬(Carex);豆科優勢種有棘豆屬(Oxytropis)、野決明屬(Thermopsis)、黃芪屬(Astragalus)等;蕁麻科蕁麻屬(Urtica)在那曲分布的也較多,主要在尼瑪縣。

2.1 "禾本科優勢種的分布特征及采集種質資源的現狀

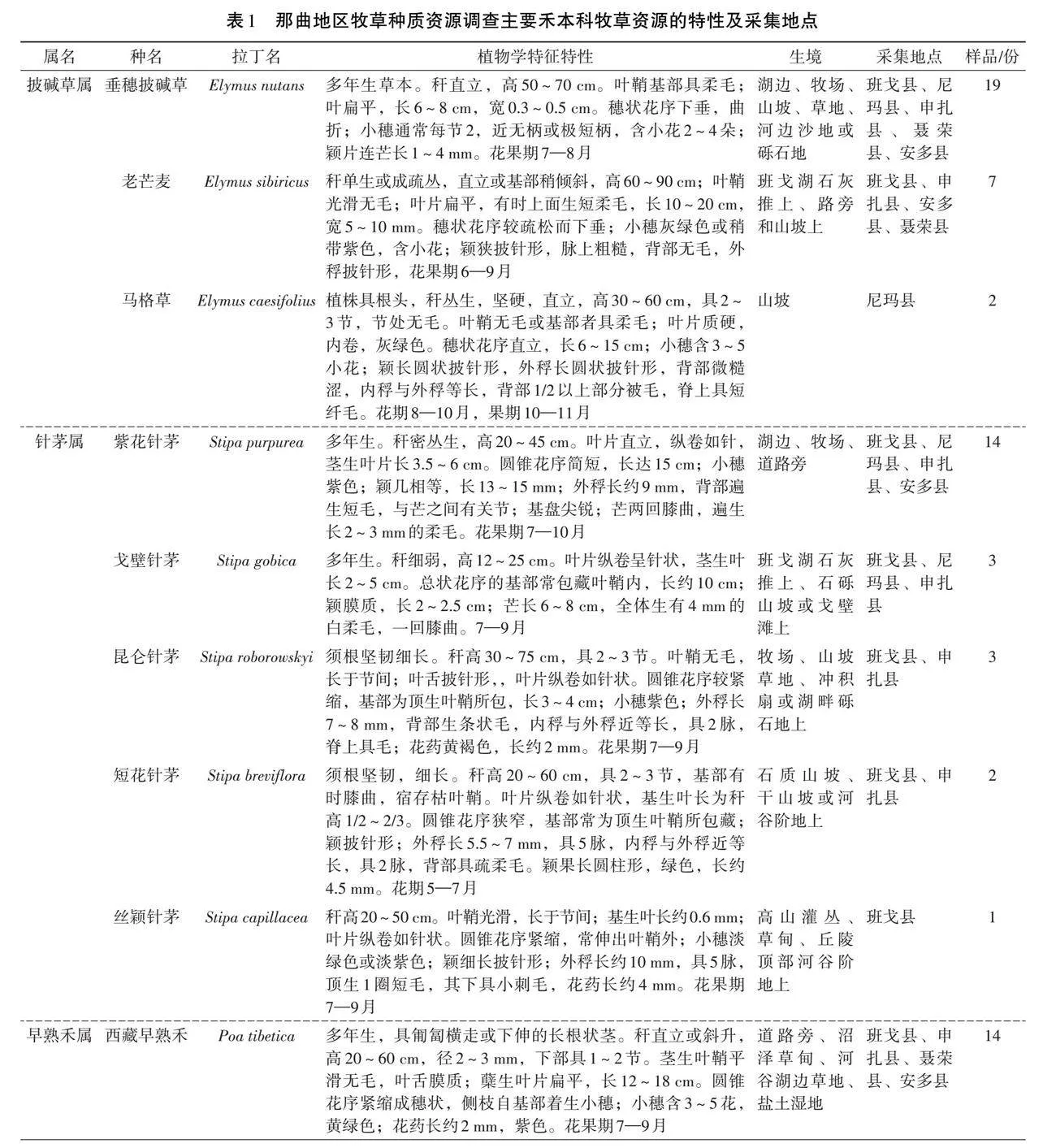

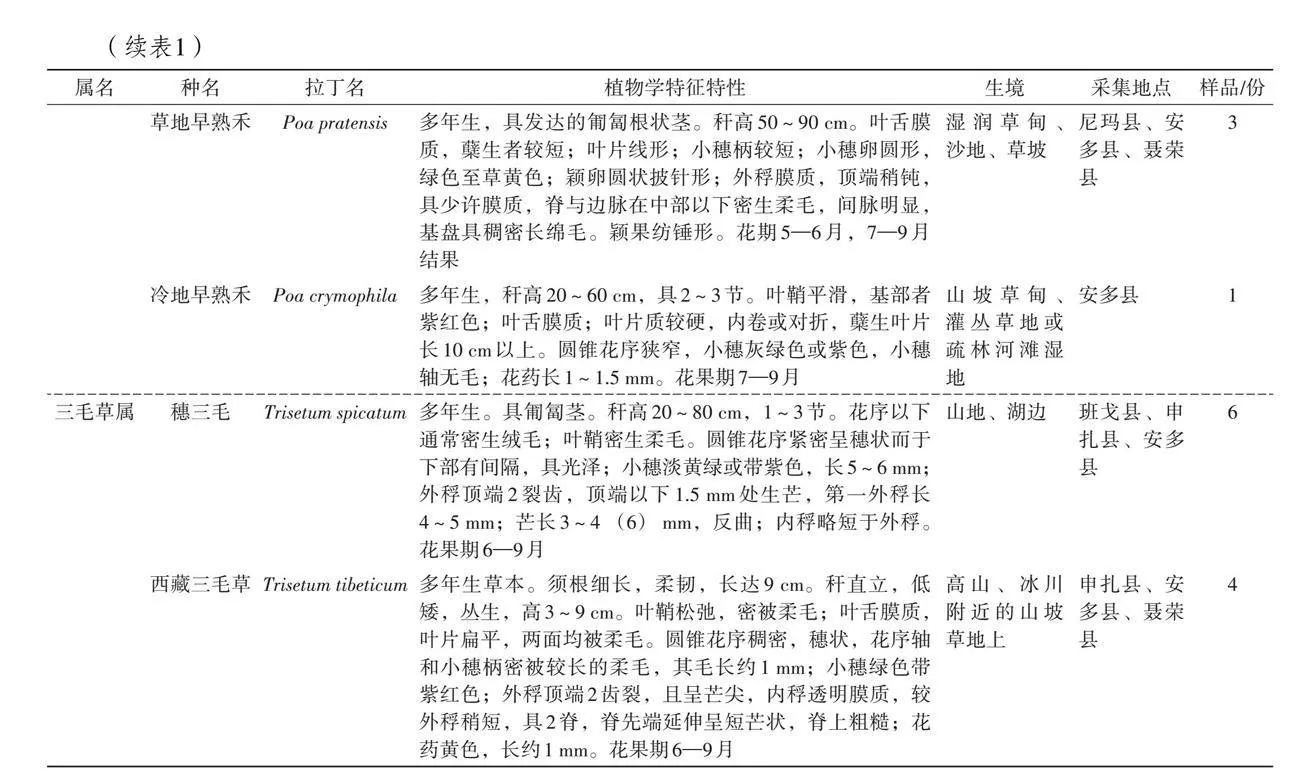

禾本科是那曲地區植被的主要組成者,此次那曲地區種質資源調查涉及的5個縣均有禾本科分布,禾本科的優勢種主要是披堿草屬(Elymus)、針茅屬(Stipa)、三毛草屬(Trisetum)、早熟禾屬(Poa),其余采集少于10份的有13屬40份,具體調查樣品植物學特征及采集地點見表1。

本次調查采集披堿草屬有28份,其中垂穗披堿草(E. nutans)有19份、老芒麥(E. sibiricus)7份、馬格草(E. caesifolius)2份。本次調查采集的垂穗披堿草生于海拔4 468~4 736 m的湖邊草地、班戈湖石灰堆上、山溝、河谷砂礫地及河灘草地,在調查的5個縣都有分布。垂穗披堿草生長的海拔跨度大,從幾米到5 000 m都有分布,且在極端氣溫和鹽堿地上都能生長,品質優,產量高,是牲畜保鏢的優良飼用牧草,因此,披堿草屬開發利用是研究重點,且具有重要的經濟和生態價值[4]。披堿草屬植物資源的開發利用成為科研人員關注的研究重點,主要在營養品質、非生物脅迫抗性等方面[5]。

老芒麥是那曲地區生態群落的優勢種和建群種[6],本次采集的均生于在海拔4 500 m以上,多生于路旁、山坡及湖邊,除尼瑪縣,其他4個縣均有采集。老芒麥草莖柔軟、富含蛋白質,具有較強的抗寒抗旱性,在輕度鹽堿地上可以種植,是優質牧草[7]。那曲地區較為豐富的老芒麥種質資源,有利于開展老芒麥篩選、新品種選育等具有重要生態和經濟意義的研究工作。

馬格草是西藏特有的鄉土草種,在尼瑪縣的山坡采集到種子并制作標本,但目前關于馬格草的研究報道較少,它的種子萌發,抗寒抗寒等特性有待進一步研究。

針茅屬是那曲地區高寒草原、高寒草甸的建群種,本次調查采集的主要是紫花針茅(S. purpurea)14份、戈壁針茅(S. gobica)3份、昆侖針茅(S. roborowskyi)3份、短花針茅(S. breviflora)2份、絲穎針茅(S. capillacea)1份,在5個縣均有分布。針茅屬植物的蛋白含量較高,比其他的野生牧草營養價值更高,草產量更高,再生能力強,在抽穗前和落果后是優良的牧草[8]。目前關于針茅屬研究報道較多,但是在分子遺傳學、育種學等方面研究不夠深入。隨草地退化程度加劇,紫花針茅(S. pulcherrima)和青藏苔草(C. moorcroftii)等優勢物種的占比下降,雜類草和金露梅(Dasiphora fruticosa)、牛皮杜鵑(Rhododendron aureum)等占比增加[9],因此迫切需要保護和開發利用急劇退化的針茅屬野生牧草資源。

早熟禾是那曲地區高寒草原、高寒草甸草場的伴生種,具較強的耐寒和耐生理干旱的特性,常生于那曲海拔4 500 m以上的山區、沼澤草甸、河谷湖邊草地等。本次調查采集的西藏早熟禾(P. tibetica)有14份、草地早熟禾(P. pratensis)3份、冷地早熟禾(P. crymophila)1份,在5個縣均有分布。西藏早熟禾適口性很好,是高原野生動物終年喜食的牧草,是高寒山區很有飼用價值的優等牧草之一。關于早熟禾的研究報道較多,對其研究較深入,需要進一步把研究的成果應用到實際的提高生產、延緩草地退化工作中。

本次調查采集三毛草屬有穗三毛(T. spicatum)6份、西藏三毛草(T. tibeticum)有4份。目前,西藏三毛草的萌發特性實驗研究較多,對于其生物學特性、分子遺傳學、種群數量與分布狀況等方面的研究還有所不足。

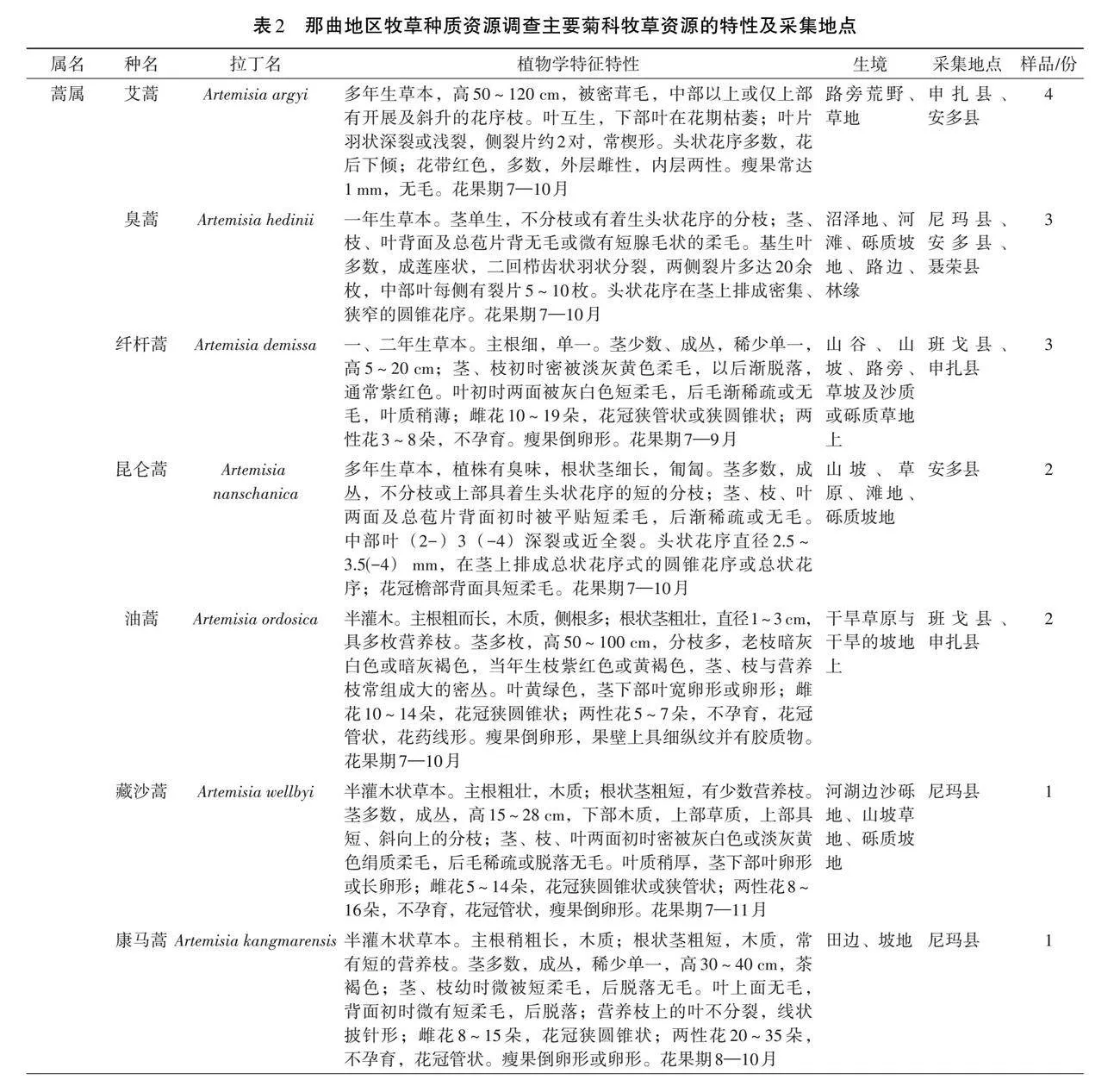

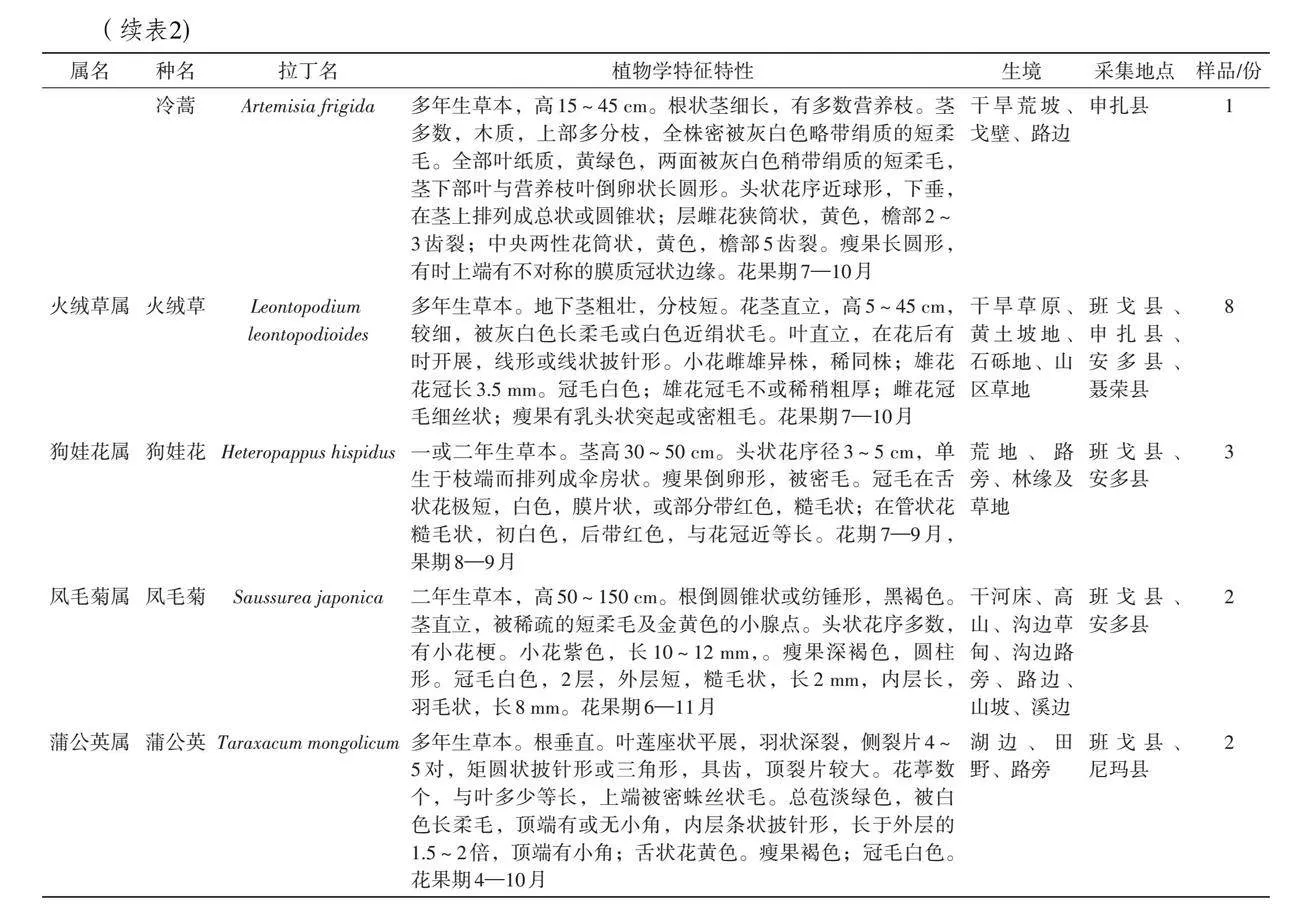

2.2 "菊科優勢種的分布特征及采集種質資源的現狀

菊科也是那曲地區草原植被的重要組成者之一,其種類比較豐富。本次調查菊科采集了蒿屬(Artemisia)17份、火絨草屬(Leontopodium)8份、狗娃花屬(Heteropappus)3份、蒲公英屬(Taraxacum)2份、鳳毛菊屬(Saussurea)2份,具體調查樣品植物學特征及采集地點見表2。

采集的蒿屬植物有艾蒿(A. argyi)、臭蒿(A. hedinii)、纖桿蒿(A. demissa)、昆侖蒿(A. nanschanica)、油蒿(A. ordosica)、藏沙蒿(A. wellbyi)、康馬蒿(A.kangmarensis)、冷蒿(A.frigida)。蒿屬植物的抗寒、抗旱及抗逆性強,且大部分耐堿性強,因此常被用來作為防風固沙的首選植物[10]。火絨草(L.leontopodioides)采集了8份,除尼瑪縣都有分布,火絨草適應環境能力極強,野生資源非常豐富,因此全國各地無栽培品種[11]。

2.3 "莎草科優勢種的分布特征及采集種質資源的現狀

莎草科植物是那曲地區高山草甸草原建群種和優勢種,高寒草原的常見伴生種。莎草科植物是高原放牧家畜的主要飼草來源,該科植物的利用價值遠遠超出豆科牧草,對緩解植被退化有著十分重要作用[12]。本次調查采集嵩草屬(Kobresia)16份、苔草屬(Carex)12份。嵩草屬采集的有藏北嵩草(K.littledalei)、藏西嵩草(K.deasyi)、大花嵩草(K.macrantha)、線葉嵩草(K.capillifolia),苔草屬采集的有青藏苔草(C.moorcroftii)、黑褐苔草(C.atrofusca),具體調查樣品植物學特征及采集地點見表3。

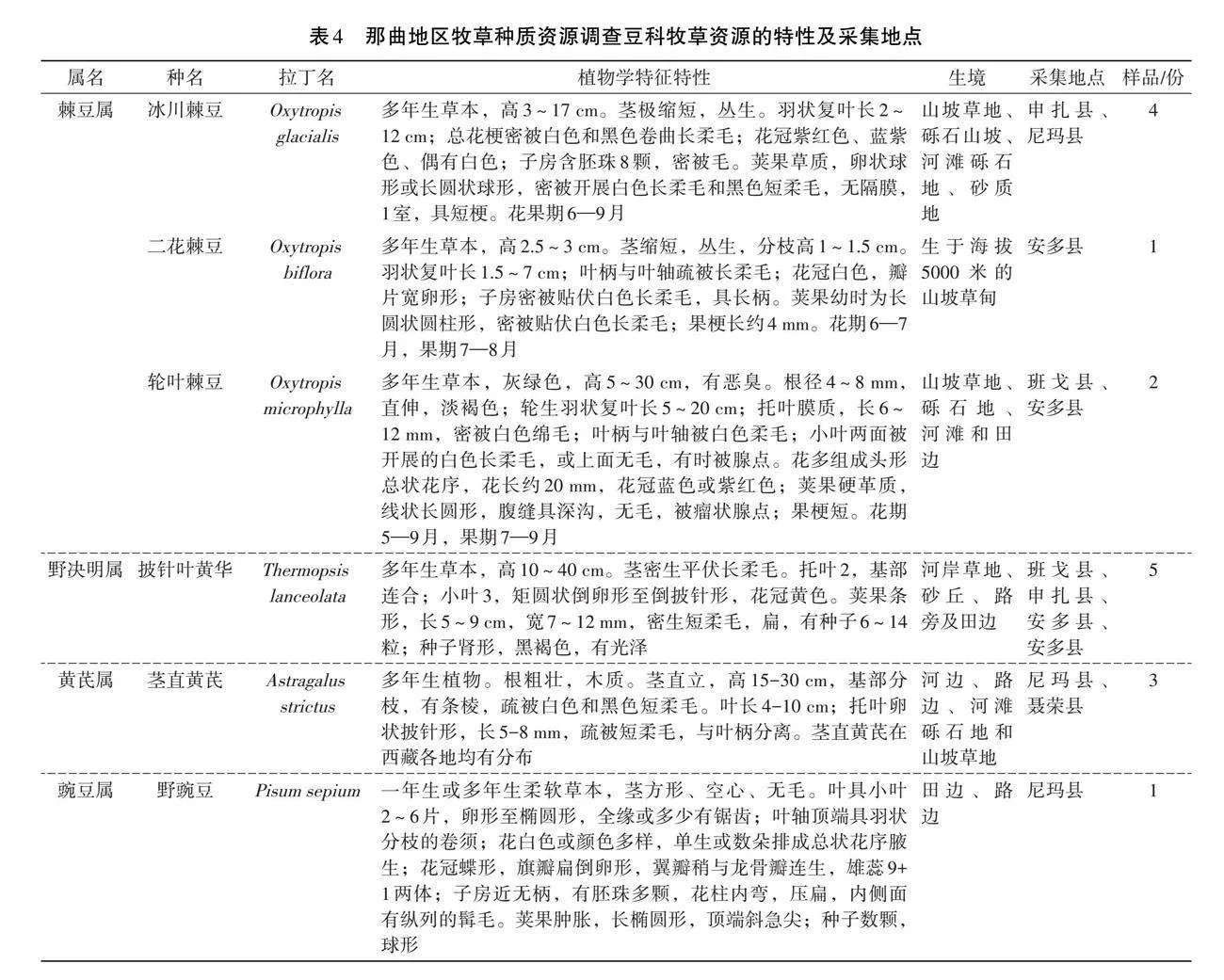

2.4 "豆科優勢種的分布特征及采集種質資源的現狀

本次野生牧草種質資源調查發現那曲地區野生豆科牧草種類比禾本科的少,但是基于豆科牧草的獨特優勢如固氮、高蛋白、生育期短、有效改善土壤肥力等特性,能彌補草地畜牧業中蛋白質飼料不足的問題。本次調查豆科采集了棘豆屬(Oxytropis)7份、野決明屬(Thermopsis)5份、黃芪屬(Astragalus)3份、豌豆屬(Pisum)1份,具體調查樣品植物學特征及采集地點見表4。

目前,那曲地區的優良豆科牧草選育的研究還比較少,因此采集野生豆科牧草種質資源,建設較完善的種植業體系,能有效地調整和推動高寒地區草原畜牧業的發展。通過對那曲地區野生的豆科牧草種質資源的采集和研究及其生長特性,對其營養價值的綜合評估,篩選最適合在那曲地區栽培的產量最高、質量較優的豆科牧草,以推動高寒草原地區畜牧業發展和高寒草原的生態修復工程[13]。

2.5 "蕁麻科優勢種的分布特征及采集種質資源的現狀

本次調查采集蕁麻屬(Urtica)7份,均為藏蕁麻(U. tibetica),藏蕁麻是西藏本土植物,物種資源非常豐富,全區有15屬58份。該屬植物不僅生態適應性強、生命力強,能在十分瘠薄、干旱和寒冷的環境中生長;而且是高產高蛋白、全營養飼草,每公頃可產干草8~14 t、粗蛋白質含量高達35%,富含家畜必需的所有營養物質,單獨采食即可滿足基本營養需求。藏蕁麻還是“草藥同源”植物,能防控家畜疾病,減少抗生素使用,但目前關于野生藏蕁麻的人工馴化和高產栽培技術尚未成熟和完善,因此需要進一步開展相關的研究。

3 "問題及對策

3.1 "存在的問題

在調查采集種質資源的過程中發現存在以下問題:1)由于氣候、草地類型、牧草資源物候期錯綜復雜等原因,種子成熟程度不一,有的資源已成熟掉落時,有的資源開花的或未成熟;2)大部分標本不完整。很多牧草在種子成熟時期花期已過,導致采集的標本不夠完整;3)作物種質資源的需要,廣泛收集全國各地獨特、稀有、優質的作物地方種,以及野外近緣植物種質資料。采取調查、咨詢、走訪等的方法,對其獨特的營養性能、食味特性、抗擊疫情蟲力、抵御能力、對氣候變化的適應性等方面加以詳盡研究,確定其在更廣區域內的可開發與利用度,以及推廣能力等,為青藏高原的草業科學發展與原始研究工作提供了權威性的基本數據與資料。

3.2 "對策建議

3.2.1 "野生牧草種質資源的采集和保護

那曲地區野生的牧草種質資源十分豐富,但是目前主要開展的是采集、鑒定、保存等工作,對資源的開發、進一步利用等相關的深入研究相對較少。應加強對瀕危、特有、珍稀資源的保護力度,改善對優良牧草種質資源未得到有效保護的現狀。開展牧草種質資源專屬采集,加強對珍稀資源的保護,提高屬種的系統性、完整性、對原生境的恢復和保護、保障遺傳多樣性的完整性等工作[14]。

3.2.2 "野生牧草資源引種馴化及開發利用

根據此次野生牧草種質資源調查及相關文獻的查詢發現目前研究主要是關于野生牧草的農藝性狀、常規的適應性評價上及馴化選育方面,今后應發掘野生牧草及優質牧草的基因及抗逆基因、遺傳多樣性、分子生物學等相關的深入研究,應該加強對牧草種質資源的保護和利用,為牧草產業的可持續發展提供有力支撐。

3.2.3 "科研人員擴增及資金的支持

那曲地區草種多樣性強,科研人員嚴重不足。西藏草種不同于其他農作物種質資源,種類分布和種類極其復雜,考察時間段要求高,涉及面廣,科技人員有限,特別是草業科技工作和編制有限,影響科考工作進度,因此擴增草業科研人員編制,特別是適應、實用性人才的培養能有力地解決這一問題。目前項目資金缺乏可持續性,由于考察區域面廣,鑒定、評價和保護保存周期長,因此需要穩定的資金支持。建議建立專項資金,提供持續穩定的資金支持。

參考文獻:

[1] " 高科,旦久羅布,次旦,等.西藏那曲地區草地資源保護與可持續發展建議[J].畜牧獸醫科學,2019(9):165-166.

[2] 嚴俊,旦久羅布,張海鵬,等.藏北高原那曲天然草地類型及其分布特征[J].高原農業,2022,6(6):526-535.

[3] " 劉文輝,賈志鋒,魏小星,等.青藏高原牧草種質資源保護利用研究[J].青海科技,2017,24(1):32-35.

[4] " 魏巍.藏北高寒區4種野生披堿草屬牧草生產性能及品質差異[J].西藏農業科技,2019,41(4):28-31.

[5] " 王沛,陳玖紅,王平,等.披堿草屬植物抗逆性研究現狀和存在的問題[J].草業學報,2019,28(5):151-162.

[6] " 張俊超,謝文剛,趙旭紅,等.老芒麥種子離區酶活變化及組織學分析[J].草業學報,2018,27(7):84-92.

[7] " 王傳旗,劉文輝,張永超,等.野生老芒麥苗期耐旱性研究[J].草業學報,2021,30(8):127-136.

[8] " 張悅.中國及泛喜馬拉雅地區針茅屬的修訂[D].鄭州:鄭州大學,2022.

[9] " 李晴婉,古晉鍇,李慶琳,等.西藏退化草地植被和土壤特征及其關系[J].環境科學,2023,141(9)1-14.

[10] 劉欣瑜.西藏3種蒿屬植物代謝組學分析及其生物活性研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2023.

[11] 趙玥,張穎,姜鴻,等.火絨草資源調查研究[J].中國野生植物資源,2022,41(2):81-96.

[12] 谷安琳.西藏莎草科主要牧草的生態地理分布和飼用評價[J].中國草地,1989(4):26-30.

[13] 彭艷,馬素潔,孫晶遠,等.西藏12份野生豆科牧草種質資源綜合性狀評價[J].草業科學,2021,38(12):2429-2439.

[14] 洪軍,陳志宏,李新一,等.我國牧草種質資源收集保存現狀與對策建議[J].中國草地學報,2017,39(6):99-105.

(責任編輯:敬廷桃)