寬松政策后,中國經濟仍需面對三個問題

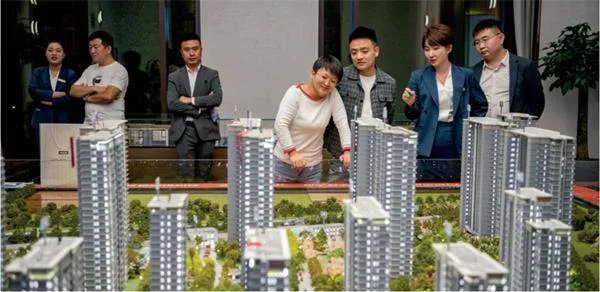

最新一輪政策放松是由經濟增長放緩引發的,其時機和范圍均超出了我們和投資者的預期。政府實施了貨幣寬松政策,并采取措施提振市場情緒。政策制定者作出了迄今為止最明確的承諾:將采取措施穩定房地產市場。

我們認為,最近的措施將有助于穩定房地產市場,但提高價格和恢復需求方面還是會面臨挑戰。房地產行業的持續拖累將導致需求出現相當大的缺口,從而使經濟增長低于目標。通過投資來填補可能意味著過剩產能的持續增加,從而令一些壓力持續存在。消費是可行的替代增長源,但迄今為止提高消費的措施有限。我們預計政策制定者將采取財政寬松政策,但規模可能不足以解決一些棘手的問題。

最近一輪寬松政策之后中國經濟仍然存在三個問題,需求將出現短缺,公共財政前景將面臨挑戰,選擇投資抑或消費的辯論也將難以解決。政策制定者可能會采取足夠的寬松措施從社會動態的角度管理下行風險,而不是充分管理總需求和一些難題。

最近的房地產寬松措施可能有助于阻止房價進一步下跌,但房地產活動仍將拖累經濟增長。由于需求可能仍達不到要求,設定較高的實際GDP增長目標意味著政策制定者要么必須大幅加大消費刺激力度,要么重新依賴過度投資。如果政策制定者繼續依靠過度投資來實現增長目標,我們認為,難題的解決可能會變得更加復雜。走向溫和、可持續通脹的道路,即實現2%-3%的GDP(國內生產總值)平減指數,仍然充滿挑戰。

需求缺口

房地產市場的寬松措施是朝著正確方向邁出的一步。我們認為,房地產市場基調的轉變是一個有意義的支撐,將支持房屋銷售持續改善。展望未來,地方政府和金融機構可以更好地實施現有措施,例如庫存回購、白名單機制。如果現有措施仍不足以遏制下行趨勢,預計將出臺后續政策放松措施,例如2024年四季度回購開發商閑置土地,以及2025年上半年更大規模的庫存購買和城中村重建計劃。

不過我們認為,政策目標是為了穩定而不是振興房地產市場,即提高房價。在這種背景下,現有政策下扭轉家庭的悲觀情緒仍具挑戰性。從宏觀角度來看,這意味著政策制定者可能能夠穩定房地產市場,從而解決負面財富效應帶來的消費下行壓力。

我們一直在強調,僅是穩定房地產行業這一項任務,面臨的挑戰已經是巨大的。從結構上看,中國總體人口增長率下降會對長期需求前景和房地產價格預期產生下行壓力。住房庫存仍然很高,一級市場(2000萬套)和二級市場(2300萬套)的庫存估計為4300萬套。而在建房亦達到800萬套。與過去12個月800萬套銷售運行率進行對比,短期內庫存狀況明顯緩解的可能性較小。

雖然更好地實施庫存購買計劃和控制新房建設的承諾肯定會有所幫助,但庫存過剩的規模仍然需要一段較長的時間才能消除,然后回到更合理的水平。此外,降低新建住房建設規模會對房地產固定資產投資產生額外的拖累,并造成更多的需求缺口。

目前,政策制定者仍以相對較高的實際GDP增長為目標,因此政策制定者正在加大對工業和基礎設施活動的過度投資,以幫助彌補房地產行業和地方政府留下的需求缺口。但對工業活動和基礎設施的投資規模并非基于需求前景。

過度投資問題仍未得到解決。按照這一思路,自2019年二季度以來,工業、基礎設施和服務業貸款合計增加了7.6萬億元,超過了房地產行業貸款6.4萬億元的下降。反映這一點的是,制造業和基礎設施固定資產投資分別以8%和6.2%的強勁速度增長,而房地產固定資產投資增長率為-10.2%,社會消費品零售總額增長率為2.1%。這種做法導致了產能過剩、回報率下降和其他棘手的問題。考慮到過度投資的規模,我們認為政策制定者需要大幅削減新投資。

財政狀況

需求不足必須通過支持私人消費增長的財政寬松政策來彌補。然而,財政支出受到制約。挑戰在于,在收入增長受到限制、廣義赤字已然很大且公共債務水平已然很高的情況下,政策制定者必須大幅增加支出承諾。

財政狀況對放松政策構成制約。房地產市場的持續調整已對公共財政帶來不利影響。事實上,廣義財政赤字水平起點較高,再加上已經較高的公共債務水平,使得政策制定者遲疑于提供有意義的逆周期財政支持。盡管收入減少,但他們仍控制支出并縮小了赤字。

收入的壓力來自兩個方面,首先,房地產市場疲軟,對土地出讓造成壓力。自2021年峰值以來,土地出讓凈收入已縮水約三分之一。這對地方政府造成了特別沉重的負擔,因為自2016年稅制改革以來,地方政府越來越依賴這一收入來源。地方政府融資平臺債券凈發行量也有所減弱,2024年實際上下降了約2600億元。從占GDP百分比來看,土地出讓凈收益已從2021年一季度峰值的3.6%下降至目前的1.8%。地方政府的支出能力受到限制,在某些情況下甚至影響到基本服務的提供。2024年初至今,地方政府融資平臺債券發行量的凈下降和土地出讓收益的減弱,在中國廣義財政赤字縮減的4.5個百分點中,造成了1.8個百分點的影響。

與此同時,企業收入增長減弱和家庭收入增長放緩也對稅收收入造成下行壓力。8月稅收收入增速從2016年-2019年平均6.2%放緩至三個月平均-5.9%,稅收收入占GDP的比重從2016年-2019年的17%下降至目前的13.5%。

最近的一攬子措施還包括政策制定者承諾部署“必要的財政支出”。在此背景下,我們預計,即將召開的全國人大常委會會議有望批準一項價值1萬-2萬億元的適度補充預算。根據媒體報道,1萬億元將用于管理地方政府債務,其余部分將作為實際刺激措施,旨在支持消費,包括消費品以舊換新計劃和對兩個或兩個以上孩子家庭的補貼。從這個角度來看,在其他條件相同的情況下,2萬億元的補充預算將導致廣義財政赤字占GDP的比重擴大1.6%,但這仍然不足以抵消今年的下降。根據政治局會議關于支持消費、低收入家庭和弱勢群體的表態,補充預算可能包括消費支持,即擴大消費品以舊換新計劃和增加對經濟弱勢群體的財政支持。此外,還可向地方政府提供財政支持,以維持基本支出。

所需財政刺激的規模是主要挑戰。由于我們預計需求不足和一些其他難題將持續存在,因此將需要持續采取進一步的財政刺激措施。換句話說,從現在起,財政擴張的要求只會增加。盡管擴張性財政政策的力度沒有硬性限制,但我們認為,在財政赤字巨大、公共債務水平高企的背景下,政策制定者可能自然不愿意提供大幅寬松的政策。

增長組合之爭

投資還是消費?正如我們之前強調,政策制定者更偏向投資,因為投資可以創造有形資產、就業和收入增長,而提高消費被視為對經濟的一次性提振,但會為下一代創造債務。此外,增加社會福利支出以支撐合理消費率需要長期投入,而不能被當作逆周期需求管理工具。與此相關的是,承諾實現相對較高的增長目標意味著需要采取更大規模的與消費相關的財政寬松政策,并急需減少過度投資。增長結構的轉變也將緩解一些壓力。我們的觀點是,寬松的政策足以控制社會動態的下行影響,但不足以充分管理總需求和一些其他難題。

過度依賴投資作為增長動力仍在造成產能過剩,以及一系列棘手的問題。如果政策制定者繼續通過增加投資來捍衛實際GDP增長,那么一些壓力就有可能加劇。對比當今中國與上世紀90年代的日本,中國的投資占GDP的比重達到41%,而日本在1993年投資占GDP的比重為32%。此外,雖然日本名義資本支出(不包括房地產)有所減少,但中國除房地產以外的固定資產投資等效指標卻持續上升。依賴過度投資將產生低回報和其他方面持續的壓力,債務占GDP的比率將進一步上升。企業盈利能力疲弱將意味著工資增長持續面臨下行壓力,進而給消費增長帶來壓力。

通過刺激消費來管理實際GDP增長,這將有助于經濟擺脫一些嚴峻問題。我們認為,最好的結果是政策制定者轉向通過增加社會保障相關支出而不是過度投資來刺激消費,從而管理總需求缺口。這將有助于實現名義GDP增長正常化、提高企業回報并遏制工資增長下行勢頭。

編輯:陸玲