中國鐵路改革如何持續加速?

2024年上半年,國鐵集團扭虧為盈,負債水平也在降低。

8月31日,國鐵集團披露了2024年上半年財務決算:營收5794.31億元,同比減少0.22%;凈利潤17.37億元,去年同期虧損110.86億元。

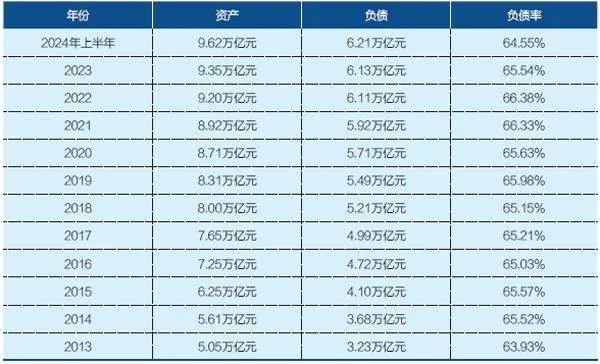

尤其值得關注的是,負債水平由去年同期66.16%下降至如今的64.55%。數據顯示,上半年國鐵集團總負債6.21萬億元,較上年同期增長1.8%;同期總資產9.62萬億元,同比增加4.34%——這是自2015年國鐵集團前身鐵路總公司負債率達到65.6%后,十年來負債率首次回落至65%以內。

《中國經營報》援引國鐵集團人士報道,近年來,國鐵集團積極推進權益性融資,資本運營成效顯著。其中鐵路客貨運輸的不斷向好以及多元經營帶來的穩定現金流,使國鐵集團總資產增幅連續大幅跑贏總負債增幅,負債率水平得以下降。

鐵路改革正在持續加速。2024年7月21日,中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議審議通過《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》,再次釋放出“推進鐵路體制改革”的信號。

西南交通大學交通運輸與物流學院副教授、交通公共政策研究中心研究員左大杰告訴《財經》,鐵路系統復雜、龐大,改革涉及的方面眾多,核心環節是準確界定鐵路行業的自然壟斷環節和競爭性環節,按照公益性與商業性分類對鐵路基礎設施和運輸服務進行區分,這是進一步全面深化鐵路改革的“牛鼻子”。

站在負債率回落至十年前水平的節點,鐵路改革走過了怎樣的歷程?未來又有怎樣的發展方向?

鐵路改革牽動人心

鐵路作為大多數中國人長途出行的交通方式之一,種種改革牽動人心。

而鐵路市場化改革作為牽一發而動全身的龐大工程,已有約40年歷史,最早可以追溯到改革開放。

相比石油、煤炭、民航、郵電等產業,鐵路體制改革的路走得尤為漫長、艱難,在這幾個產業中,鐵路是最后一個實現“政企分開”的。

早期中國鐵路市場化改革可謂一波三折。

早在1998年,受到財政赤字等問題的影響,針對柳州、南昌、呼和浩特和昆明等鐵路管理局,當時的鐵道部開始實行“資產經營責任制”試點改革,將部分權限下放到各地路局,在允許地方自主經營的情況下,以是否能自負盈虧來考核地方路局領導。

當時中國,越來越多大型企業試水體制改革,隨著電力、民航、電信陸續推出改革方案,鐵道部的改革壓力與日俱增。

2000年鐵道部明確提出“網運分離”方案,對全路進行“網運分離”改造,把客運、貨運與路網分開。但鐵道部經濟規劃研究院擬定的《鐵路體制改革方案》卻始終未獲得國務院的批準。

2002年時任鐵道部部長傅志寰回應改革方案推出遲緩時,提到了兩個因素:一是鐵路運能緊張,需要國家宏觀調控,“比如說春運,我們只能停下一部分貨運來保證客運,這時候的客運并不賺錢”;二是“鐵路是一個比較復雜的大系統,這個系統的改革要十分小心”。

彼時,中國鐵路有獨立的鐵路公檢法系統、通信網、教育系統和衛生醫療系統,改革牽一發而動全身,鐵路改革持續緩慢推進。

最終在2013年,鐵路改革終于邁出歷史性的“關鍵一步”。十二屆全國人大一次會議第四次全體會議表決通過《第十二屆全國人民代表大會第一次會議關于國務院機構改革和職能轉變方案的決定(草案)》,批準國務院機構改革和職能轉變方案。

方案明確,實施鐵路政企分開改革,撤銷鐵道部,組建國家鐵路局和中國鐵路總公司。

64歲的鐵道部正式退出歷史舞臺,一分為三:一部分企業職能剝離出來,成立總公司;一部分屬于綜合性管理職能,比如規劃、政策、法規的制定等,劃給交通運輸部;一部分安全生產監管的職能,專門成立國家鐵路局,由交通運輸部管理。

次年中央領導來中國鐵路總公司考察時稱,國務院機構改革,撤銷鐵道部,組建中國鐵路總公司,是深化改革的重大舉措。過去,鐵路通過扭住政企分開這個“牛鼻子”,在轉觀念、改體制、換機制上啃“硬骨頭”“革自己命”,做了大量工作,各項改革平穩有序,轉型發展成效明顯,對國企改革具有示范作用。

表1:2013年-2024年上半年國鐵集團歷年資產負債情況

從追趕到引領的新時代十年

2013年,鐵路實現“政企分開”的這一年,中國鐵路總里程達到了10.3萬公里,其中高速鐵路運營里程達到了1.1萬公里,位居世界第一。

2017年,中國鐵路總公司制定了“三步走”戰略,即按照“非運輸企業-鐵路局-總公司”來完成公司制改革。

在此背景下,18個鐵路局加快公司制改革步伐。2017年末,中國鐵路總公司所屬鐵路局均改制為集團有限公司,法人治理結構基本形成,新舊體制實現平穩過渡。

2018年,鐵總通過股權轉讓確定與騰訊、吉利控股攜手建設經營動車組Wi-Fi平臺,這也成為鐵總萬億級混改的第一單。

2019年6月18日,“中國國家鐵路集團有限公司”正式掛牌,標志著自2017年始的鐵總公司制改革“三步走”順利落定,鐵總改制完成最后一躍。

改制后的國鐵集團,既能更靈活地參與市場化競爭,又為推動公司股份制改造創造了先機。

同期,中國鐵路發展持續踏步前進。

2013年至2022年十年間,全國鐵路固定資產投資7.7萬億元,是上一個十年的1.9倍,全國鐵路營業里程由9.8萬公里增加到15.5萬公里,較十年前增長58.6%,高鐵由0.9萬公里增加到4.2萬公里,增長351.4%,還開出了6.5萬列中歐班列。

剛剛過去的2023年,成為國鐵集團經營業績歷史上最好的一年,1.25萬億元的總收入與33.04億元凈利潤,雙雙打破歷史紀錄。

中國高鐵實現了從“追趕”到“引領”的重大跨越,但改革的任務遠遠沒有完成。

左大杰認為,盡管中國鐵路發展處于世界領先水平,具有四個“世界一流”,即基礎設施世界一流、技術裝備世界一流、運作管理世界一流、職工素質世界一流,但長期以來,中國鐵路運輸難以完全適應市場化,盈利能力偏弱,還本付息壓力大,投融資渠道有待通暢,可持續發展水平有待提高。

從負債水平來看,截至2023年12月31日,國鐵集團負債6.13萬億元,較上年同期6.11萬億元增加0.33%,同期總資產9.35萬億元,同比增加1.63%。由于國鐵集團總資產增幅跑贏總負債,使負債率明顯回落,由2022年的66.38%減少到2023年的65.54%。

進入2024年上半年,負債水平繼續降到65%以下。同期國鐵集團總負債6.21萬億元,較上年同期增長1.8%;同期總資產9.62萬億元,同比增加4.34%。

高負債的背后是中國鐵路“籌錢難”,引入社會化資本成為必需。不過,鐵路建設投入大,投資回報率不足,仍是鐵路運營的重要問題。

以開通了中國首條民營控股高鐵的浙江省為例,浙江省交通投資集團有限公司宗心曉在《關于浙江省合資鐵路改革發展面對問題及應對策略的思考》中表示,據測算2020年浙江省地方控股合資鐵路經營虧損約10億元。隨著地方控股鐵路相繼建成,2025年起,預計全省地方控股鐵路平均每年虧損約50億元,且有進一步擴大趨勢。省方控股和獨資的存量鐵路經營存在較大的現金流缺口。

正確界定自然壟斷環節和競爭性環節是關鍵

2024年7月21日,中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議審議通過《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》,再次釋放出“推進鐵路體制改革”的信號。

這份綱領性文件重點部署未來五年的重大改革舉措。其中提到,鐵路行業要進行自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革,健全監管體制機制。

怎么樣讓社會資本更多地參與,一直是鐵路改革的重中之重。左大杰告訴我們,劃分自然壟斷環節和競爭性環節,就是調動社會資本參與的好方法。

一般認為,自然壟斷環節的特點是資本密集型、長周期投資和高度市場準入壁壘,競爭性環節的特點是投資回報快、市場競爭激烈。從鐵路行業角度看,前者包括鐵路網絡中的基礎設施,后者包括運輸服務等,從鐵路網絡來看,前者包括國鐵集團管理的鐵路干線,后者包括地方鐵路和市域鐵路。

圖:2019年-2023年末全國鐵路營業里程

表2:2019年-2023年國鐵集團營收/利潤/負債情況

“以前鐵路主要是從技術屬性和投融資主體來區分,分為國家鐵路、地方鐵路、專用鐵路、鐵路專用線。十多年來的實踐證明,這種分法可能并不能解決問題。新時代鐵路改革必須引入新的分類維度,按照公益性與商業性分類,把鐵路基礎設施視為壟斷性、公益性環節,把運輸服務視為競爭性、商業性環節,則二者各得其所。”左大杰指出。

在實踐層面,瑞銀證券研究部總監徐賓對《財經》表示,這意味著“網運分離”的改革趨勢,將重資產和輕資產的部分分離。“網”是基礎設施,建設動輒數百億元、數千億元,社會資本較難參與;“運”是鐵路運營,可以引入國企、民企的多元主體,讓各類資本各得其所。

左大杰分析,未來鐵路改革的目標,一是自然壟斷環節與競爭性環節由不同的市場主體經營,自然壟斷環節保障基礎設施的供給質量,競爭性環節市場化改革,客運票價和貨運運價與市場接軌,有升有降,各種供給多樣化,全方位滿足市場需求;二是投融資渠道暢通,國有資本優先布局于自然壟斷環節,非國有資本主要布局于競爭性環節;三是積極推進股份制改造,盤活鐵路存量資產。

“中國鐵路投資的回報率還不夠高,如何讓社會資本更多參與,這是鐵路改革的重點環節。”徐賓認為,要提高投資回報率,首先要將輕資產的運營環節單獨拆分,其次允許實行市場化的票價水平、盤活鐵路沿線以及車站沿線的土地資產。有了合理的回報率,才能引入更多社會資本。

中國鐵路已經處于世界領先水平,如何通過改革的深化,持續保持領先地位,是下一階段的核心命題。

編輯:王靜儀