如何“回到馬歇爾”?

2024年是現代經濟學的奠基人阿爾弗雷德·馬歇爾(Alfred Marshall)逝世100周年。從2023年開始,全世界范圍內陸續舉行了一些紀念活動,其中尤以英國和劍橋大學為甚。當然,馬歇爾是英國和劍橋大學的瑰寶,在那里向來備受尊重,相關的紀念活動在英國和劍橋大學最多、最隆重并不令人意外。

毫不夸張地說,是馬歇爾的《經濟學原理》(第一版出版于1890年)塑造了20世紀的經濟學面貌,直到21世紀的今天,這本書仍然被廣泛視為新古典經濟學的基石。

但是,主流經濟學后來的發展,尤其是它的數理化、模型化,即按照物理學等科學的思路進行建模和分析,與馬歇爾本人對經濟學的設想并不完全相同。雖然馬歇爾自己就是一位杰出的數學家,但他卻提倡使用日常語言,而將形式化的數學推理部分放到腳注和附錄中。他認為,在經濟學中,數學只是檢驗經濟假說的內在一致性和系統連貫性的工具,而不應該成為生成假說的主要媒介。

事實上,馬歇爾將經濟學定義為“對日常生活中的人的研究”,而且他強調的是人的社會因素,同時他又認為,如果說要用一門科學學科與經濟學進行類比,那么合適的學科是生物學而不是物理學。因此,對于馬歇爾來說,經濟學的“圣地”是生物學。這是馬歇爾的一個非常重要的預言。

馬歇爾采取的一種更寬泛、更務實的經濟學方法,這與后來狹隘的、只關注在約束性假設下稀缺資源的配置的標準經濟學分析形成了鮮明對比。他在此基礎上提出的另一個極具遠見的觀點是,知識、組織(制度),乃至生態(區域和環境),都是與資本、勞動力和土地同等重要的“生產要素”。這是馬歇爾提出的另一個重要的預言,從后來的經濟學的發展來看,它至少有三個方面的含義(還有其他更多的含義,無法一一列出):1.在今天人們常說的“知識經濟”中,尤其是在內生經濟增長模型中,知識、創新和學習已經成了經濟增長和發展的關鍵。2.馬歇爾當年在研究各種“工業區”時指出的“工業氛圍”的優點(其源于特定和相關行業的企業在地理上的集中),在今天關于集聚經濟、知識溢出和產業集群的大量研究中得到了回響。3.關于創業和商業的生態環境及區域性創新生態系統的經濟學研究,以及強調動態能力、互補性、合作型競爭、共同創造和創新的新管理戰略思想,也都植根于馬歇爾的傳統。

因此,馬歇爾逝世100周年,為我們重新審視他對經濟學的貢獻,討論他的思想在新的時代背景下的發展方向和政府含義,提供了一個很好的契機。特別是,考慮到主流經濟學目前正持續受到來自經濟學界內部和外部的批評(因為它在解釋和預測現實世界中的各種結果方面受到了一系列嚴重的挫折),“回到馬歇爾”,回到現代經濟學的出發點,似乎是一個合理的起點。

當然,對于馬歇爾的思想對現代經濟學的意義,也有人不以為然。例如,經濟學家戴維·科蘭德在1995年說,“馬歇爾過時了,對本科生來說,(他的理論)充其量是一塊教學所用的墊腳石,此外,他與現代經濟學就基本上不相關了。”這種觀點當然有失偏頗。

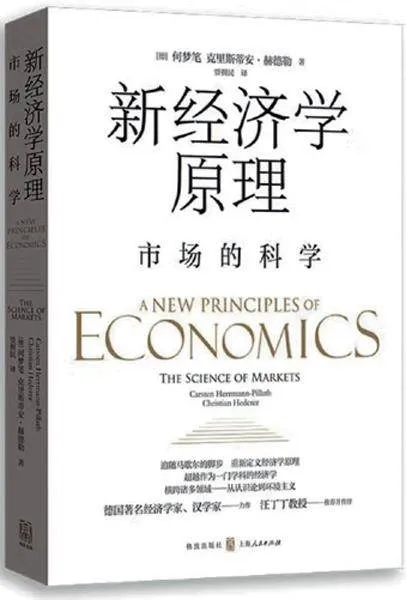

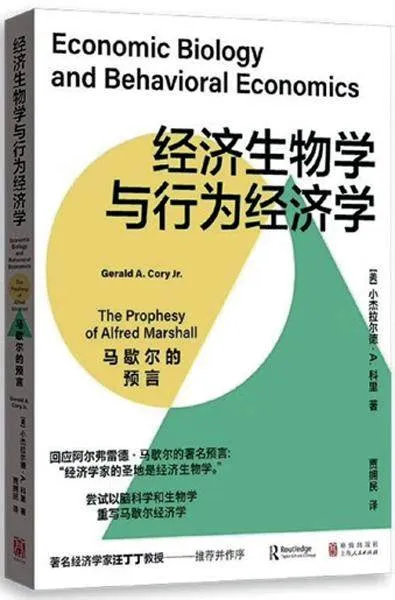

完全出于巧合,2023年開始,在汪丁丁教授的推薦下,我翻譯了兩本聲稱要“回到馬歇爾”的書。一本是何夢筆、克里斯蒂安·赫德勒的《新經濟學原理:市場的科學》,一本是小杰拉爾德·A·科里的《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》。

《新經濟學原理:市場的科學》:馬歇爾式的新綜合

從形式上看,這本書與馬歇爾的《經濟學原理》非常相似:幾乎每一頁都有邊注,而且正文全部采用日常語言,沒有一個公式。前言中有這樣一段話說明了他們的初衷,“本書的兩位作者復興了一種被冷落已久的教科書體裁:‘原理體’……我們認為有必要對經濟學這門學科從頭到腳加以改造——

當然,這種改造必定是建立在以往的成就的基礎上的。采用‘原理體’有助于實現這一目標。事實上,在本書的許多章節的寫作中,我們確實都把阿爾弗雷德·馬歇爾的《經濟學原理》當成了模板。”

更重要的是,與《經濟學原理》體現了“經濟學大綜合”相類似,《新經濟學原理:市場的科學》也是一本創造性的新綜合之作,因此從內容上看,它最大的特點之一是跨學科性和開放性。《新經濟學原理:市場的科學》涉及的知識領域極其廣泛,從認識論、進化論、生態學,到能源、歷史和技術,再到多元主義、生態主義和環境主義,全都納入了綜合的范圍,并且非常強調動態和進化。

全書致力于以跨學科的方法構建基于真正普遍的基本原理的“新經濟學原理”。它們是以進化原理為基礎的,采用了認知科學、神經生物學和社會網絡理論等現代方法,不僅適用于人類行為,而且可以應用于生態和地球系統。這些領域的綜合提供了強大的分析工具,利用它們可以重新思考當前的經濟制度和實踐,以應對我們這個時代面臨的巨大挑戰,包括生態極限、不平等、移民,以及對未來全球經濟秩序的設計。

整本書的跨學科綜合,是建立在如下三個基點之上的。第一個基點是,本書追隨馬歇爾的腳步,以市場為焦點來講授經濟學原理。作者們指出,在過去的幾十年里——直到今天依然如是——經濟學一直是由它的基本原理和方法來定義的。這個特征推動了經濟學向其他學科領域的顯著擴展,同時也淡化了它自身的特征,使經濟學這個領域越來越趨向于僅僅將數學建模和計量經濟學應用于對各種社會問題的分析,而不再專注于一個有明確定義的對象。相比之下,在馬歇爾那里,關注的焦點是非常明確的:經濟學就是市場的科學。

作者們強調,市場是一個擁有自身地位的科學對象領域,需要有一門專門的科學學科來進行研究。以這種方式確立經濟學的自主地位,一方面意味著要將經濟學與實體經濟的表現之間的聯系置于經濟學方法論討論的核心位置;另一方面,由于市場絕不僅僅是任意的建構物,而是存在著的對象,因此這也就意味著經濟學研究必須把“述行性”的視角與徹底的“物質主義者”的視角或博物學家的視角結合起來。

將市場視為一種物質現象,將人和事物一并納入創造我們所觀察到的經濟的行為模式。這種物質主義視角意味著要采用與我們所用的面向對象的方法相匹配的綜合性跨學科視角,還意味著,需要將某些分支子學科的發展,如行為經濟學或生態經濟學,提升到一個范例的位置。同時,市場是社會實體,由鮮活的人、人工制品和自然條件構成,而且這一切都處于不斷變化當中。同時,市場也是一個過程,即潛在交易機會在不同社會的制度和文化情境下實現的過程。因此,本書也把經濟學設想為一門演化科學,從而也再次引用了馬歇爾的說法,生物學是“經濟學家的圣地”。

第二個基點是“述行性”,它也是重塑經濟學的一個支點。這里的“述行性”,英文為“performativity”。這個術語最初源于語言哲學,指語言與行為之間的互動關系,近年來在社會科學的幾乎每個領域都相當流行,中文通常譯為“表演性”或“操演性”。本書中文版將它譯為“述行性”,目的有兩個:一是突出有反身性互動關系的“述”(理論的闡述)和“行”(行動的展開),即理論塑造了行動,同時行動也塑造了理論;二是有意淡化“表演”這一層含義,并強調經濟學可以改造社會,使社會的發展與經濟學理論相符合,因而作為一門科學的經濟學和作為其研究對象的經濟,會在一定意義上呈現出一種共同演化的關系。采取“述行性”的立場,本身也就意味著不能把經濟學定義為一門純粹的定量科學,而必須采用日常語言。

由于將經濟學視為一門“述行性”科學,而且將“述行性”機制置于對市場分析的核心,這也就意味著經濟學正在共同創造著它的研究對象,因此在進行經濟學研究的時候,就必須批判性地反思經濟學在塑造市場方面的作用。

第三個基點是對三個不同視角的區分:第一人稱視角、第二人稱視角和第三人稱視角。本書強調,對于經濟,不能簡單地從客觀的第三人稱視角來看待,因為需要的是這三種視角之間的持續認知互動,將所有這三類視角下的觀點都作為經濟學中信息和數據的可能來源,當然這也就直接意味著方法上的多元化。

在這三個基點的基礎上,《新經濟學原理:市場的科學》闡述了“新的經濟學”的各個理論構件,并拓展了新古典經濟學中的“技術”“生產”“消費”等概念,然后應用到了“制度”“治理”等方面以及環境和生態經濟學,最后還在“作為顧問的經濟學家”的結論一章,討論了經濟學家在當今社會中的角色和作用。

《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》:有雙重動機的生物體

《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》作者小杰拉爾德·科里從引述馬歇爾的一個預言(“經濟學家的圣地是經濟生物學”)展開本書的。全書在闡述了必要的生物學基礎知識后,論證了基礎生物科學和進化神經科學對于經濟學之必要性,然后應用基礎生物科學和進化神經科學的洞見檢驗了當前的經濟學理論,從而完成了對馬歇爾這一預言的證明。

在完成對馬歇爾預言的證明的過程中,科里把主要關注點放在了對新古典經濟理論的一些基本原cyqBASTO+0vQBkGJXGKduA==理的批判上面。新古典經濟理論是經濟學領域占主導地位的理論,其總體框架在大學經濟學的入門課程中一直被作為“科學”講授。而作者認為,這些課程所講授的充其量只是一種理想化的結果,因此他先考察了經濟學的這種理想化的基礎和歷史,從生物學的角度指出了其謬誤的來源,最后還試圖為經濟學這門學科指出一條前進的道路。也正是通過這一過程,本書展示了馬歇爾當年預見的生物學視角的強大力量。

科里把全書的目標確定為探索經濟生物學與行為經濟學之間的聯系,由于行為經濟學本身就是作為對理想化的主流經濟學的“反對者”出現的,所以實現了這一目標,也就證明了經濟生物學確實如馬歇爾所說是“經濟學的圣地”,同時也解釋了經濟生物學何以擁有強大的力量。

為此,科里在本書中著重挑戰了經濟學的兩顆“皇冠上的明珠”:一是“自身利益是人們的唯一主要動機”的傳統觀念,二是建立在對牛頓力學和19世紀中期的物理學的“挪用”基礎上的一般均衡理論。作者通過進行有著非常鮮明的個人特色“生物學分析”證明,這兩顆“皇冠上的明珠”其實都是“缺陷的石頭”。

這個證明實際上是以如下假設為基礎的:對大腦如何工作的理解可能會為經濟學打開全新的、更有可能取得豐碩成果的研究方向。科里提出一個哺乳動物神經結構的沖突系統神經行為模型。這個模型將自我和同理心(或自身利益加他人利益)的內穩態調節的雙重動機,確定為人類社會交換的基礎。

換句話說,在我們人類進化而來的哺乳動物神經結構中,我們擁有一個有機的或生物的基礎來實現社會交換中的雙重動機的平衡,而非半神秘、牛頓式或其他基于物理學的機械的基礎。我們甚至可以認為,人類社會交換神經結構的內穩態特質本身,很可能也為經濟學家之前尋找牛頓式的多種力量間均衡的努力,提供了潛意識層面的動機或驗證。

這也就是說,科里試圖證明,我們在社會交換中,實際上總是會去尋求或直覺地感知到平衡或公正傾向。他認為,最近涌現出來的神經經濟學(主要基于新的腦成像技術),能夠幫助我們更完整地描述潛在的神經回路。

科里批評道,標準經濟學在試圖以物理學那樣的方式成為一門實證科學的過程中,拋棄了亞當·斯密直覺上的自利和同理心雙重動機,轉而采納了曼德維爾和霍布斯的單一自利動機。但我們今天發現并定義了驅動自身利益和他人利益、自我和同理心的哺乳動物大腦結構,這同時也表明,亞當·斯密在不擁有進化神經科學知識的情況下得到的直覺是正確的。社會交換或市場交換不是由某種神秘的或物理-數學的自然力量所驅動的,它是由一個擁有雙重動機的生物-行為動力學結構所驅動的。在哺乳動物數百萬年的進化過程中,這個有著雙重動機的結構已經深深植入我們的大腦。

科里還聲稱,這個雙重動機理論不僅是馬歇爾“經濟生物學是經濟學的圣地”這一偉大預言的實現,也可能是對新古典主義理論的修正和另一種意義上的實現。再者,對馬歇爾這一預言的證明和全面理解,使得經濟學完成了一個完整的循環:從亞當·斯密的時代開始又幾乎回到了原點。經濟學從它作為道德哲學或規范科學的起源,中間經過向純粹實證科學的不成功的過渡,到最后經修正后的經濟學又變成了一門同時兼具實證性和規范性的科學。之所以說它是一門實證科學,是因為它牢牢地扎根于作為其基礎的生物科學。之所以說它是一門規范科學,是因為我們在認知上稱之為道德選擇的那些事物(它們在當今社會對平等和正義的要求中前所未有地被強烈表達出來了),全都源自我們人類的生理結構及其功能(即我們進化而來的雙重動機哺乳動物神經結構的內穩態的動態平衡功能),并受其支配。就這樣,從實證產生了規范,兩者是不可分離的。

科里進而認為,經濟學和其他社會科學學科中所考慮的平等和正義,從科學的角度來說,它們是我們人類天生的神經生理結構所要求的律令,即在基因層面上進化而來的命令式要求。正是這種律令,緩慢、蹣跚但堅定地推動人類走向了部落式生存的終點并越過了它,最終實現了我們人類這個物種的社會統一。

回到馬歇爾:馬歇爾心目中的“現實生活中的人”與“生物學”

現代經濟學的理論大廈始于馬歇爾,但馬歇爾的宏大思想寶庫中有很多部分,特別是那些現實的、動態的部分,并沒有體現在后來“更科學化的”理論體系中。“回到馬歇爾”的一個方面,就是要重新挖掘這些部分,但這個任務顯然是本文無法完成的。在這里,只能結合《新經濟學原理:市場的科學》和《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》這兩本書,概略地討論一個問題,馬歇爾所說的“現實生活中的人”與“生物學”,到底指什么?

先來看馬歇爾心目中的“現實生活中的人”。

馬歇爾強調,經濟學是一門研究人的學問,因為人是經濟活動的主體,人的幸福和發展是經濟活動的最終目的。毫無疑問,馬歇爾所說的人,不是抽象的“經濟人”或“理性人”,而是真實世界中的有血有肉的人。正如浙江大學程晨在一篇文章中總結的,馬歇爾心目中的人,具有以下幾個重要特征。首先,人不是財富或效用等單一變量的最大化者,而是具有豐富復雜的欲望和動機,從追求物質舒適到熱愛榮譽和美德等不一而足。其次,人性不是外生給定的,而是內生可變的,它如同有機體一般與組織、制度、文化等社會環境相互作用、共生演化。最后,人具有創造新事物和發展自身的潛力,而這種潛力的實現是幸福的重要源泉。

近年來,經濟科學中最重要的趨勢之一是行為經濟學的興起,它對理性選擇的標準經濟學模型提出了挑戰。行為經濟學聲稱自己關注的是真實的人,而不是主流經濟學假設的具有外生偏好的效用最大化者(“經濟人”或“理性人”)。很顯然,馬歇爾所說的“現實生活中的人”,不可能是“經濟人”或“理性人”。問題是,馬歇爾所說的“現實生活中的人”,是不是行為經濟學所說的“真實的人”——或者放在本文的語境中,是不是科里在《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》書中所說的那種具有雙重動機的“生物體”?

很可能不是。而且,《新經濟學原理:市場的科學》一再強調:“我們必須明確地將作為生物體的個人的概念與作為經濟行為主體的個人的概念區分開來。個體是具有身體并在物質世界中活動的生物實體。經濟主體則是一種社會建構,或者說,經濟主體是一種述行性的行為現象。又或者,用社會學的術語來說,經濟主體是個體在市場情境中扮演的角色,這種角色是‘人為’的,即不是由生物進化決定的,而是由社會互動和制度決定的hINjwnLRmbMm9vhvyQuK7p++Lh2ZyCVhXW60ecOf5Mk=。”

事實上,只需要看一下本文前兩節的介紹,就可以發現這兩本書的區別是非常大的。簡單地說就是一個向內,另一個向外。科里把“人”視為具有雙重動機的生物體、內穩態平衡機制的承載者,這是一種向內的思路。而何夢筆、赫德勒則更強調“人”如何作為一個主體,在具有反身性的社會互動條件下決策和行動。“人”是有主體性的,而主體性基本上可以理解為定義和追求有意義的行動目標的能力,因此主體性將個人的行動力與社會情境深刻地融合在一起。在lPxaQwtyY7ppkspftw45MMZUBl/FSQ+XC+Na49rvg2o=此基礎上,就可以把理性概念重新表述為市場情境下的一種意向立場,即將他人的行為解釋為理性的結果,從而克服了新古典理念中的理性概念的困難。

順便說一句,標準經濟學試圖描述的只是觀察到的個人的行為(這就是通常所說的顯示偏好方法),而從來沒有打算描述真實的人,也從來沒有試圖確定產生某種行為的“生物”層面上的機制,因此在這個意義上,行為經濟學對“理性人”或“經濟人”假設的批判其實并不特別有力,更不用說,理性選擇這個基本工具,是任何經濟學分析都無法完全放棄的。

再來看馬歇爾所說的“生物學”。生物學涉及的范圍非常廣泛,那么馬歇爾有沒有把關注的焦點放在人作為一種生物體在生物學上的遺傳特征和生理機制上呢?似乎不是。馬歇爾在用生物學來類比經濟學時,關注的焦點應該是進化論意義上的棲息地和演化系統,當然生物體層面上的機制(包括大腦的神經機制)也非常重要,但那主要是作為情境和條件發揮作用的。生物學中的棲息地可以與馬歇爾非常重視的工業區相類比。馬歇爾觀察到,工業區有一種“特殊的工業氛圍”,企業在地理上的相互接近促進了知識流動和技術專業化,同時還帶來了技能和人才的集中,從而提供了額外的競爭優勢。

進化系統則可以與具有進化特征的經濟區域和區域性的創業創新生態系統相類比。例如,區域工業在發展之后,會進入衰退,又可能重新復興。而在一個區域性的創業創新生態系統中,存在著一些關鍵參與者,例如發明人、企業家、經理人和企業,以及他們的能力和專業知識,還有他們創建的共同創造和利用知識、開展業務的網絡。此外,大學、研究機構和其他社會行動者也可能成為區域創新系統中的錨定點和促進者。

在這個問題上,《新經濟學原理:市場的科學》的總結非常到位:“經濟無非是面對生態條件和限制的特定人類生活方式。因此,我們認為生態和經濟是統一的。言下之意,我們首先要在對廣義的生命科學中的經濟所進行的經濟學跨學科研究,與作為市場的科學的經濟學之間做出明確的區分,然后在這兩者之間建立起聯系……市場的增長和發展必須以環境和生態條件為其背景;理解市場上的經濟行為主體也需要心理學和神經科學的情境化的洞見。然而,情境化并不意味著肯定不存在與經濟學本身不同的理論核心。”

在主流經濟學中,尤其是在博弈論中,對生物學理論的參照其實相當常見,當然在很大程度上仍然僅限于理論建模的一面。而在行為經濟學中,對生物學的參照更是屢見不鮮。

《新經濟學原理:市場的科學》還指出,生物學家也是生命的敏銳觀察者和生命的豐富變化的記錄者,正如生命及其變化的豐富性是生物學的一個根基一樣,對經濟現實的觀察、對經濟生活實踐的豐富知識,也應成為經濟學的根基之一,而且這確實也是馬歇爾的《經濟學原理》的傳統。

但我認為,馬歇爾所說的作為經濟學家的圣地的“生物學”,可能有其特定的含義。我猜測,它也許離開科里心中設想的那個“圣地”有點距離,而離何夢筆、赫德勒討論的生態經濟學可能稍近一些。

無論如何,《新經濟學原理:市場的科學》《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》這兩本書提供了“回到馬歇爾”的兩個有趣的樣本。僅從這點看,它們就非常值得一讀了,更不用說它們本身還有非常多的其他優點了。

編輯:許瑤

《新經濟學原理:市場的科學》

(德)何夢筆 克里斯蒂安·赫德勒 著

賈擁民 譯

格致出版社

2024年5月

《生物經濟學與行為經濟學:馬歇爾的預言》

(美)小杰拉爾德·A·科里 著

賈擁民 譯

格致出版社

2024年9月