學好用好發展壯大新型農村集體經濟的根本大法

2024年6月28日,第十四屆全國人大常委會第十次會議通過了《中華人民共和國農村集體經濟組織法》(以下簡稱《農村集體經濟組織法》)。本法總則部分的第一條明確了立法的目的;第二條明確界定了什么是農村集體經濟組織,把我國特有的這一法人組織同其他法人區別開來;第三條明確了制定本法的目的。這蘊含著本法的底層邏輯。這部發展壯大新型農村集體經濟的根本大法,推動了鄉村全面振興。

農村集體經濟源于農業社會主義改造

理解《農村集體經濟組織法》,首先要對“農村集體經濟”這個概念尋根溯源。農村集體經濟是中國共產黨領導億萬農民進行新民主主義革命和社會主義革命取得的制度性成果。

在新民主主義革命階段,我們黨靠“打土豪、分田地”把億萬農民團結起來,推翻了帝國主義、封建主義和官僚資本主義三座大山,建立了新中國。新民主主義革命的勝利,給我國農村土地制度帶來的變化是平均地權,通過土地改革,把占有土地比較多的地主富農的土地分給無地或少地的貧農和下中農,使農戶按人平均占有的土地大體相當。但經過土地改革建立起來的土地制度仍然是私有制,農村仍然是小農經濟,只是以平均地權的小農經濟取代了地主主導的小農經濟。

新中國的經濟建設不能建立在小農經濟基礎之上。以毛澤東同志為核心的我黨第一代中央領導集體,在延安時期就提出了中國革命分兩步走的戰略:第一步是新民主主義革命,第二步是在此基礎上進行社會主義革命。在黨的七屆二中全會上,毛澤東同志進一步提出,中國革命在全國取得勝利后,要迅速恢復和發展生產,使中國穩步地由農業國轉變為工業國,由新民主主義社會發展到社會主義社會。由此可知,新中國進行土地改革建立起來的農村土地制度屬于新民主主義社會范疇,還不是社會主義性質的經濟制度。

新中國成立初期,在全國范圍實行了土地改革。雖然農業生產恢復很快,但農村也出現了令人擔憂的現象,就是兩極分化苗頭。據中央黨校原副校長、著名經濟學家蘇星撰寫的《新中國經濟史》(修訂版)披露,在解放比較早的東北地區和山西地區,到1951年都出現了一部分農民賣出土地成為新貧農,一部分農民買入土地成為新富農的現象,而且買入土地的農民多為農村基層干部。

為了引導廣大農民擺脫小農經濟、走上社會主義發展道路,在新中國誕生之初,我們黨就依照馬克思列寧主義改造小農經濟的理論,總結繼承革命根據地時期領導農民辦合作社的歷史經驗,在農村鼓勵和發展農業生產合作社,同時還成立了供銷合作社和信用合作社,這稱為農業合作化運動。農業合作化極大地促進了農業農村經濟的發展。1955-1956年,我們黨領導在各個經濟領域進行了社會主義改造,包括農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造;也就是在生產資料所有制領域進行社會主義改造,把私有制改造成公有制。改造的脈絡大致如下:在農業合作社化運動中,農戶帶著土地、畜力等基本生產資料加入初級農業生產合作社中。所謂“初級”,就是農戶的土地、牲畜等生產資料由合作社統一經營,但其所有權還是歸農戶私有。在按勞分配為主的前提下,對土地和畜力也給予一定的報酬。初級農業生產合作社的規模一般都比較小,只有十幾戶、幾十戶。到1955年底,加入初級農業生產合作社中的農戶,占農戶總數的63.3%。同時也出現了1.7萬個高級農業生產合作社。

農業合作社化發展到高級階段,意味著社員的私有土地無代價地轉歸合作社集體所有,耕畜和大型農具按照自愿互利原則折價歸社所有。合作社在有計劃分工和合作基礎上組織社員集體勞動。高級農業生產合作社一般有幾百個農戶。到1956年年底,全國有54萬個高級農業生產合作社,吸納社員占到農戶總數的87%,到1957年底則達到了96%以上。隨著高級農業生產合作社在全國農村普及,土地私有制在事實上已經消亡了,農村集體經濟作為社會主義經濟制度登上歷史舞臺,徹底地鞏固了新民主主義革命取得的“耕者有其田”制度成果,基于私有制的農村土地交易市場也徹底消亡。

在高級農業生產合作社普遍成立的基礎上,1958年在全國范圍形成了“小社并大社”勢頭,有的大型高級農業生產合作社將自己稱為人民公社。這一名稱得到了毛澤東同志的認同,1958年8月29日,中共中央政治局擴大會議通過了《中共中央關于在農村建立人民公社的決定》,在全國農村掀起了人民公社化運動。到1958年年底,全國成立了26578個人民公社,加入的農戶有12325萬戶,占農戶總數的99.1%。人民公社制度有兩個基本特征:一是“政社合一”,人民公社既是經濟組織,又是鄉村政權組織;二是“一大二公”,即規模大和公有化程度高。

從初級農業生產合作社到人民公社的發展,推動了農業生產和整個農村經濟的發展。但總體上也存在生產關系和生產力不匹配,在人民公社初期甚至刮了一陣“共產風”,嚴重挫傷了農民生產積極性。

1961年,中共中央頒布了《農村人民公社工作條例》,首次對人民公社制度進行重大改革。把農業社會主義改造以來形成的農村土地制度和農業經營制度固定下來,確立了人民公社“三級所有,隊為基礎”的制度框架。

“三級所有,隊為基礎”是農村集體經濟組織的直接制度起源,是理解《農村集體經濟組織法》所規范的鄉鎮、行政村、村民組三級農村集體經濟組織的基礎,是指我國農村集體經濟組織分為三個層次。上層是人民公社,就是現在鄉鎮的前身。中間層是生產大隊。生產大隊是現在行政村的前身。基礎層是生產隊。生產隊是現在村民組的前身。所謂“隊為基礎”,是指生產隊是人民公社組織農業生產的基本單元,構成人民公社的基本核算單位。黨的十一屆三中全會之后進行的農村改革,就是首先從生產隊開始的,安徽省鳳陽縣小崗村就是生產隊。

關于如何評價農村改革前形成的農村集體經濟,學術界有各種各樣的討論,應該把思想統一到黨中央十一屆六中全會的《建國以來黨的若干歷史問題的決議》上來。黨中央認為,農業社會主義改造以來,我們黨確定的指導方針和基本政策是正確的,取得的勝利是輝煌的,同時存在要求過急、工作過粗、改變過快、形式過于簡單劃一的問題。

為了更為深入地理解農村集體經濟組織這個基本范疇,全國人大農委原主任陳錫文同志的一個觀點值得重視。他認為,我國的農村土地集體所有制具有“內公外私”特點。即從具體的農村集體經濟組織內部看,土地是公有的,不是農戶私有的;但從農村集體經濟組織之間的土地權屬看,邊界非常清晰,具有排他性,一個村民組的農戶對其他村民組的土地不具有任何權利。黨中央制定人民公社60條之后,農村不同集體經濟組織之間的土地權屬邊界一直清晰且穩定,生產隊即現在的村民組所屬的土地,大體上與土地改革時期的農戶及其土地相吻合。這就告訴我們,理解中國的農村土地集體所有制和集體經濟組織概念,要同村莊的行政區劃邊界聯系在一起,要同這個邊界范圍內的土地養活的人口聯系在一起。

社會主義市場經濟體制下農村集體經濟的制度優勢

黨的十一屆三中全會之后,黨中央尊重農民首創精神,在農村實行家庭聯產承包責任制,后來稱為農村基本經營制度。《農村集體經濟組織法》的立法初衷就是鞏固和完善農村基本經營制度。在這部法律頒布前后,社會上出現了一些議論。有人認為應該否定農戶經營體制,回到過去的集體統一經營,還有人認為改革不能走回頭路,不宜再提發展壯大農村集體經濟。這些議論雖然在觀點上尖銳對立,但共同點是否認社會主義市場經濟體制下,農村基本經營制度所承載的農村集體經濟制度優勢。新時代要發展壯大新型農村集體經濟,必須在理論與實踐相結合上,搞清楚農村集體經濟在市場經濟體制下的制度優勢。

為了回答這個問題,首先要明確一下農村基本經營制度的三個要件。

第一,農村土地歸農民集體所有,不是歸農戶私有,也不是歸國家所有。我國憲法規定得非常清楚,在國有農場之外,農村土地都歸農民集體所有。

第二,集體土地由農戶承包經營。除很少的農村還保留集體統一經營體制外,絕大多數農村都采用農戶經營體制。

第三,集體為農戶提供社會化服務。當年黨中央總結小崗村等農村改革典型的經驗,把農戶與國家、集體的利益分配關系概括為“交給國家的、留足集體的、剩下都是自己的”。集體經濟組織有責任用集體提留形成的集體積累為農戶提供社會化服務。

上述三個制度要件加上利益分配關系,也叫統分結合雙層經營體制,寫入了我國憲法。過去,我們講農村改革合理性時,主要是從“分”即分戶經營的角度進行闡述,而對于“統”即統一經營的角度分析得比較少。要學深悟透《農村集體經濟組織法》,從“統”的角度認識農村基本經營制度在市場經濟體制下的制度優勢是當務之急。

這里介紹兩個農民自發完善農村基本經營制度的案例。

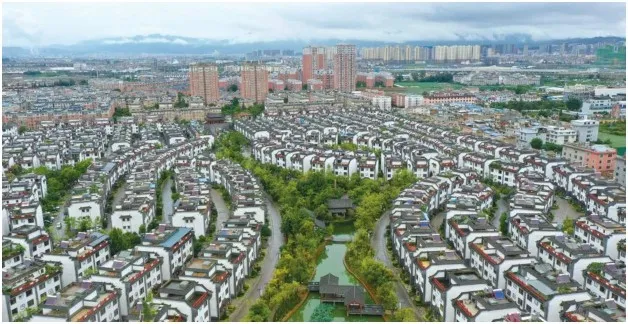

第一個是南方農村的案例,廣東省清遠市葉屋村。

葉屋村是個只有35戶的小規模自然村,人民公社時期是生產隊。1982年,該村與全國絕大多數農村一樣分田到戶,1997年一輪承包到期后沒有搞二輪重新發包。2009年年底,葉屋村自發進行改革。緣由是,在900多畝農田中,水田有30%左右撂荒了,沒有撂荒的也經營得不好,多數旱田處于粗放經營狀態;農民在種地的過程中經常出現糾紛。人均收入3000塊錢左右,大部分青壯年勞動力外出務工。葉屋村被劃為省級貧困村。

面對本村嚴峻的現實,村民組組長葉時通認識到:村里又窮又亂的病根是農戶承包地分割細碎——戶均8.1塊地。必須重新調整承包地,讓各家各戶的承包地集中連片。形成這個思路,他是受自家經驗的啟發:分地時分到了三畝魚塘,恰巧在村子邊緣,旁邊還有可以開墾的荒地。于是葉時通開出了一塊11畝的魚塘。他又在魚塘旁邊養豬,豬的排泄物有控制地流到魚塘里成為餌料,實現了循環養殖。就靠這11畝魚塘,葉時通家平均每年收入不低于10萬元,過上了小康生活。他希望全村各戶承包地都能集中連片,都可以做到致富。2009 年初,他下定決心要把葉屋村發展變成現實。于是,他做通村民理事會的工作。

但真正實施起來卻遇到了矛盾,主要有兩個焦點。一是當初承包地分得七零八落,土地質量有好有差,分地時好壞要搭配。解決這個問題的唯一辦法是修路、修渠、改良土壤,盡可能做到土地質量相差無幾,也就是改造中低產田,建設高標準農田。一是搞工程需要資金難度大,二是1982年以來村里沒有再分過地,但有的戶人多了地沒多,有的戶人少了地沒少,戶與戶之間人均耕地面積相差很多,人多地少戶要求重新按人分地,人少地多戶不同意,怕減少自家土地面積。

經過討論,改造中低產田工程款籌措辦法像當初搞大包干那樣,各戶按照承包地面積向集體上交承包費。真正難以解決的矛盾焦點,集中在是否重新按人平均分配承包地上面。經過多次會議討論,這個問題解決了。以葉時通為核心的村民理事會對不愿意讓出承包地的老人們說:土地是共產黨給咱農民的,應當人人有份。老媳婦能分地,小媳婦將來也會變成老太太,也得分地;孩子長大了要娶媳婦,更要分地。更重要的,老人戶雖然地多卻種不過來,荒在那里不會產生收益,向外出租都不會有人來接手。土地集中連片后,雖然有的家庭土地面積減少了,但經營起來很容易,收益會大大增加。最后,人少地多的老人戶也一致同意重新按人平均分地。

葉屋村迅速完成了高標準農田建設工程,重新分配承包地。他們的承包地分配方案是每戶分配一塊水田(稻田或魚塘)和一塊旱地,也就是每戶有兩塊地,實現了適度規模經營。這樣改革之后,葉屋村的面貌迅速煥然一新,大部分青壯年勞動力回村務農。2010年的人均收入超過萬元,2014年超過25000元,無力耕田的老人戶也通過親門近枝代耕等方式,實現了人均收入超過15000元。改革以來,葉屋村每年都有13萬元的集體經濟收入,用于維護提升土地質量,美化村莊環境和改善村民福利。

第二個是北方的案例,內蒙古自治區達拉特旗的官牛犋南社。

官牛犋南社也是個自然村,是過去的生產隊,有281口人、3000多畝耕地。2005年之前,這個村也同葉屋村一樣,土地分割細碎,一些土地被撂荒。達拉特旗引進企業流轉土地,發展農業大規模經營,為了解決農民就業問題,要求企業必須雇用本地人當農機手從事農事作業,7名青壯年勞動力被企業雇用,他們掌握了機械化作業全部流程和作業技能,還認識到,本村土地流轉給企業,利潤讓企業賺走了,肥水流到外人田。所以,當2012年土地流轉到期后,他們申請由他們7人承包土地,給集體的租金提高一些,3000多畝耕地由農機手承包。結果,他們每人每年純收入不低于20萬元,多者有三四十萬元。

面對土地承包給少數幾個人造成的村內巨大收入差距,官牛犋南社所有老百姓都發生了心理不平衡。于是官牛犋南社的干部群眾經過反復討論,決定成立土地股份合作社,各戶按照承包的土地面積折股,把土地交給合作社統一經營。合作社成立農機作業隊,由農機手承擔全部農事作業。農業生產資料投入由合作社(組集體)承擔,農產品銷售收入歸集體所有,扣除成本后的利潤歸組集體,提留集體積累后,按各戶所占股份進行分配。

官牛犋南社的做法取得了良好效果,糧食產量提高了,集體經濟收入大幅度增加。2022年全社創造了500多萬元利潤,全社每人分到了18000元,僅這一項就超過了全國農村人均收入水平。官牛犋南社的做法被上級黨委總結概括為“統種共富”。

這兩個案例的共同特點是,都屬于純農業區,單純靠農業生產經營,就既擴大了耕作面積,又提高了耕地質量,增加了農產品產量,農戶也大幅度增收。同時,他們都根據本村實際情況找到了“統分結合、雙層經營”的有效形式,體現了與時俱進的“宜分則分、宜統則統”原則。從市場經濟的角度看,他們都是在集體經濟組織內部進行的產權交易,提高了資源配置效率。我們根據實踐經驗將完善農村基本經營制度總結為四個制度優勢。

第一,確保耕者有其田,弱小農戶永遠不會失去土地,種地不受剝削,勞動者與土地零成本結合。這樣的優勢只有在土地集體所有制基礎上建立起來的集體經濟組織中顯示出來。不論是像華西、南街村那樣的發展集體經濟老典型,還是像葉屋村、官牛犋南社這樣的新典型,都做到了這一點。第二,土地所有者、經營者、勞動者三者利益和諧統一,來自土地的集體收入為集體成員服務。實踐證明,凡是能夠按照市場經濟原則讓集體成員有效運作土地資源的集體經濟組織,將會形成可觀的集體經濟收入,既為集體成員創造了更好的發展條件,也為集體成員提供了更多的福利。第三,有利于村莊資源在整體規劃基礎上的高效利用。集體發揮了統一經營職能之后,首先都要改變土地資源支離破碎狀況,進行整體規劃利用,提高了土地資源利用效率。第四,為發揚民主、實現鄉村良好治理有效奠定經濟基礎。統分結合、雙層經營體制,是市場經濟體制下先進的土地制度和農業經營制度。在堅持和完善農村基本經營制度的過程中,涉及每個集體經濟組織成員的切身利益,每個人都有表達自身利益訴求的權利。這就是民主管理的過程,更是通過德治法治自治相結合,實現鄉村治理有效的過程。

落實《農村集體經濟組織法》要解放思想,全面深化改革

《農村集體經濟組織法》頒布實施,為新時代發展壯大新型農村集體經濟提供了法律保障,自人民公社體制解體后,“三農”領域一直都在強調堅持和完善統分結合雙層經營體制。但歷經幾十年,農村集體經濟組織普遍經濟實力薄弱,缺乏為集體經濟組織成員提供社會化服務的能力,絕大多數小農戶在市場競爭中還處于一盤散沙的狀態。

要落實好《農村集體經濟組織法》,必須勇于面對現實,找到小農戶一盤散沙的制度性原因。習近平總書記在《擺脫貧困》一書中指出:一些農村在實行家庭聯產承包制時,沒有很好地理解統一經營和“歸大堆”的區別,放松了“統”這一方面,需要統的沒有統起來,不該分的卻分了,其結果是“大一統”變成了“分光吃凈”,從一個極端走向另一個極端。

通過前面介紹的葉屋村案例和官牛犋南社案例可知,他們在改革之前困難重重,正是“分光吃凈”帶來的惡果,目前在全國的各地農村仍司空見慣。我們要改變這種情況,理解好實施好《農村集體經濟組織法》就非常重要。但是,光看法律文本還是不夠的,比法律文本更為重要的是,相關部門的領導干部要有改革的精神和勇氣。習近平總書記在2017年12月28日召開的中央農村工作會議講話中指出:“改革是鄉村振興的重要法寶。要解放思想,逢山開路,遇河架橋,破除體制機制弊端,突破利益固化藩籬,讓農村資源要素活化起來,讓廣大農民積極性和創造性迸發出來,讓全社會支農助農興農力量匯聚起來。”

所以,落實《農村集體經濟組織法》,一定要改革。黨的十八大以來,習近平總書記以問題導向原則指導“三農”工作,直面很多重大現實問題。比如,他要求中國人的飯碗要裝中國自己生產的糧食。這是因為,進入21世紀以來,我國的糧食自給率由2000年的100%不斷下降,到2020年時已經下降到不足80%;又比如,他提出農村誰來種地問題,那是針對全國各地農村普遍存在青壯年勞動力幾乎全部外流現象。

要改革,就要把思想統一到習近平總書記關于“三農”工作重要論述上來,以黨的二十大和二十屆三中全會精神為指導,全面深化改革。《農村集體經濟組織法》的頒布實施,為深化農村改革提供了新的歷史性機遇。這部法律的貫徹落實,必將有力推動我國“三農”領域構建出以完善的農村基本經營制度為表征的高水平社會主義市場經濟體制。

(編輯 碣石)