鄉村旅游目的地官方投射與游客感知偏差研究

摘要 以林渡暖村為例,收集官方宣傳文本及游客點評為數據源,借助ROST CM等軟件進行分析,探討二者構建的鄉村旅游目的地形象的異同。結果表明:林渡暖村官方投射與游客感知存在一定偏差,官方營造的是鄉野體驗、自然教育、親子娛樂、戶外拓展等功能為主的一站式鄉野度假目的地,游客則側重于對自然風光及農業景觀的感知;官方著重宣傳的體驗類項目在游客感知中占比較低,游客對交通食宿等配套服務具有一定需求,但官方在這方面缺少投射;官方及游客對林渡暖村的情感評價都以積極為主,官方的積極情緒高于游客,游客的消極情緒主要體現在管理服務缺失、景觀效果不理想等方面。基于研究結果,從緊抓旅游資源、串聯優勢業態、完善配套服務3方面提出建議,以期為林渡暖村后續提升提供科學依據。

關鍵詞 網絡本文分析;官方投射;游客感知;鄉村旅游;林渡暖村

中圖分類號 F 304.1 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2024)22-0124-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.22.025

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on the Official Projection and Tourist Perception Bias of Rural Tourism Destinations—A Case Study of Lindu Warm Village in Suzhou

ZHU Lin,ZHANG Qing,HE Qi-quan et al

(Suzhou Academy of Agricultural Sciences,Suzhou, Jiangsu 215000)

Abstract Taking Lindu Warm Village as an example, this paper collects official promotional texts and tourist reviews as data sources, and analyzes them with the help of ROST CM and other software to explore the similarities and differences between the two rural tourism destination images. The results show that there is a certain deviation between the official projection of Lindu Warm Village and the perception of tourists, and the official creation is a one-stop rural vacation destination with functions such as rural experience, nature education, parent-child entertainment, and outdoor development, whilR60tnGQJJGyoXXnZWWKzSA==e tourists focus on the perception of natural scenery and agricultural landscape.The experiential projects that the government focuses on promoting account for a relatively low proportion of tourists’ perception, and tourists have a certain demand for supporting services such as transportation, accommodation and accommodation, but the official lacks projection in this regard.The emotional evaluation of Lindu Warm Village by officials and tourists was mainly positive, and the positive emotions of the officials were higher than those of tourists, and the negative emotions of tourists were mainly reflected in the lack of management services and unsatisfactory landscape effects. Based on the research results, some suggestions were put forward from three aspects: grasping tourism resources, connecting advantageous business formats, and improving supporting services, in order to provide a scientific basis for the follow-up improvement of Lindu Warm Village.

Key words Network article analysis;Official projection;Visitor perception;Rural tourism;Lindu Warm Village

2021年12月,國務院印發《“十四五”旅游業發展規劃》,規劃指出,到2025年,旅游業發展水平不斷提升,現代旅游業體系更加健全,旅游有效供給、優質供給、彈性供給更為豐富,大眾旅游消費需求得到更好滿足[1]。旅游目的地形象營造對其可持續發展起著至關重要的作用,潛在引導了游客的游覽感受與重游意愿[2]。國內外關于旅游目的地形象的研究眾多,概括來看,旅游目的地形象可理解為游客在游覽過程中,通過對目的地環境、產品、互動體驗等多元的總體性感知而形成的綜合評價,是旅游者對的主觀解釋[3]。對旅游目的地形象的研究主要涉及認知過程、形象構成、調查評價等方面[4-6],也有學者針對不同來源地游客、不同傳播媒介對旅游目的地形象的影響展開分析[7-8]。

從供需關系角度分析旅游目的地形象,可將其劃分為投射形象和感知形象[9]。投射形象以目的地運營管理方或地方政府為主體,感知形象多以游客為主體[10]。有學者根據目的地形象感知要素構建“投射-感知”對比模型,認為投射形象與感知形象均受政策、文化、輿論等社會因素影響,投射形象在媒介規范約束下,影響游客對目的地的認知形象和情感形象的形成,感知形象進而對投射形象產生反饋,相互作用,不斷優化完善旅游目的地形象[11]。

隨著鄉村振興戰略的全面推進,鄉村多功能性被挖掘,自然風光和人文底蘊并存的鄉野型旅游目的地備受市民青睞。目前針對鄉村旅游目的地的旅游形象研究尚不足,在鄉村旅游迅猛發展的背景下,游客對目的地不同維度的感知及評價與官方營造的形象是否相符,二者異同之處,后續提升空間等問題亟待解決。筆者以蘇州林渡暖村為例,通過內容分析法,借助相關分析軟件,探討林渡暖村官方投射與游客感知差異,提出優化建議,進一步豐富鄉村旅游目的地形象研究內容。

1 研究設計

1.1 研究對象

林渡暖村位于蘇州市吳中區橫涇街道,東至濱湖大道,西至東山大道,占地14 km2,涉及東林渡、西林渡、古舍里、南章等自然村,由同程旅游與吳中區政府共同打造,總投資14億元,項目于2019年11月簽約,2021年10月1日正式開幕。林渡暖村所在的橫涇街道提供房屋土地等資源要素,同城集團負責專業化管理運營,目前,網紅小火車、林渡陶廬民宿、Camp Wonder奇思妙想營、森林林、慢陶美育教育中心、慢陶文創咖啡等已進駐暖村,提供露營團建、自然教育、親子玩樂、住宿餐飲、水上運動、休閑觀景等多重服務,成為自然美景與娛樂文化融合的新一代網紅鄉村旅游目的地。自開業以來,林渡暖村以豐富的業態與獨特的資源吸引了眾多游客,具有較為豐富的網絡平臺點評數據,同時,專業化的運營團隊以圖文、視頻等方式在微信、微博、小紅書等網絡社交平臺進行宣傳營銷,打造暖村對外形象。因此,官方投射與游客感知數據的T3YTQ2tseq4eQibY39pYEA==獲取便利,數據數量豐富,具有可行性。

1.2 研究方法

采用內容分析法進行研究。內容分析法是將質性材料轉化為數據材料的過程,本質是對傳播內容所含信息量及其變化的分析,具有客觀、系統、可量化等特征[12-13]。借助ROST CM分析軟件,分別對林渡暖村官方投射文本和游客感知文本進行分析,軟件支持分詞、詞頻統計、社會語義網絡分析、情感分析、流量分析等多種功能。

1.3 數據來源與處理

1.3.1 數據來源。

為保證數據獲取的準確性,以林渡暖村正式營業日期為起始,篩選2021年10月至2023年12月的數據,利用網絡爬蟲軟件進行數據爬取。官方投射數據主要來源于林渡暖村微信公眾號及小紅書公眾號,部分來源于人民日報、中國旅游報、橫涇發布等官方平臺。剔除重復發表及與主題無關文本等,最終獲得79條官方投射數據,共計67 312字。游客感知數據主要來源于大眾點評及小紅書平臺,以“林渡暖村”“東林渡”為關鍵詞進行檢索,收集點評文本。剔除廣告類、介紹類、復制占比過高、點評內容少于50字的文本,最終獲得599條游客感知數據,共計83 792字。

1.3.2 數據處理。

分別對官方投射文本和游客感知文本進行處理。將TXT文本轉換成ANSI格式;刪除多余的表情、符號,建立分詞自定義詞表,將文本材料中固有表述進行添加,如“林渡暖村”“暖暖號”“濱湖大道”;建立過濾詞表,將無意義的介詞、語氣詞等進行添加;合并相同意義的不同表述,如將“開車”和“驅車”合并為“開車”,將“金黃”“金黃色”“金燦燦”合并為“金黃色”。

2 結果與分析

2.1 高頻詞對比分析

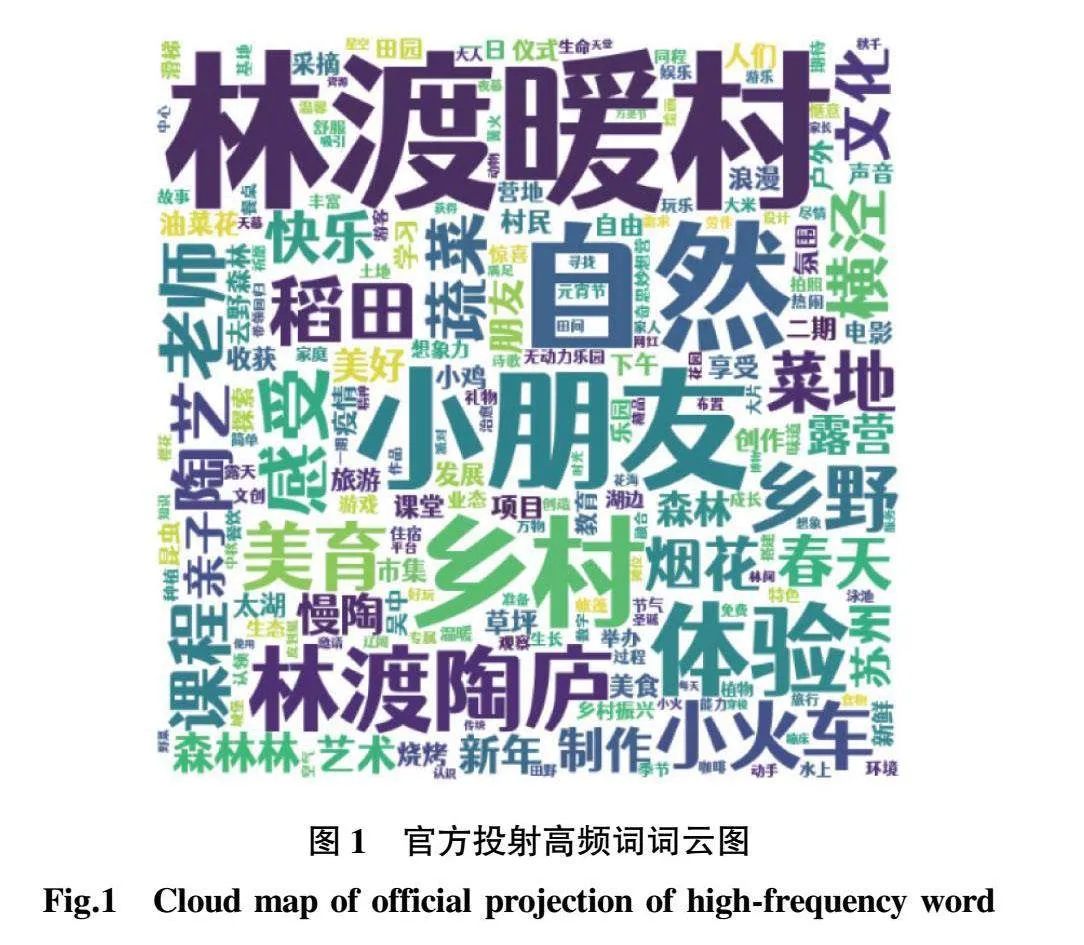

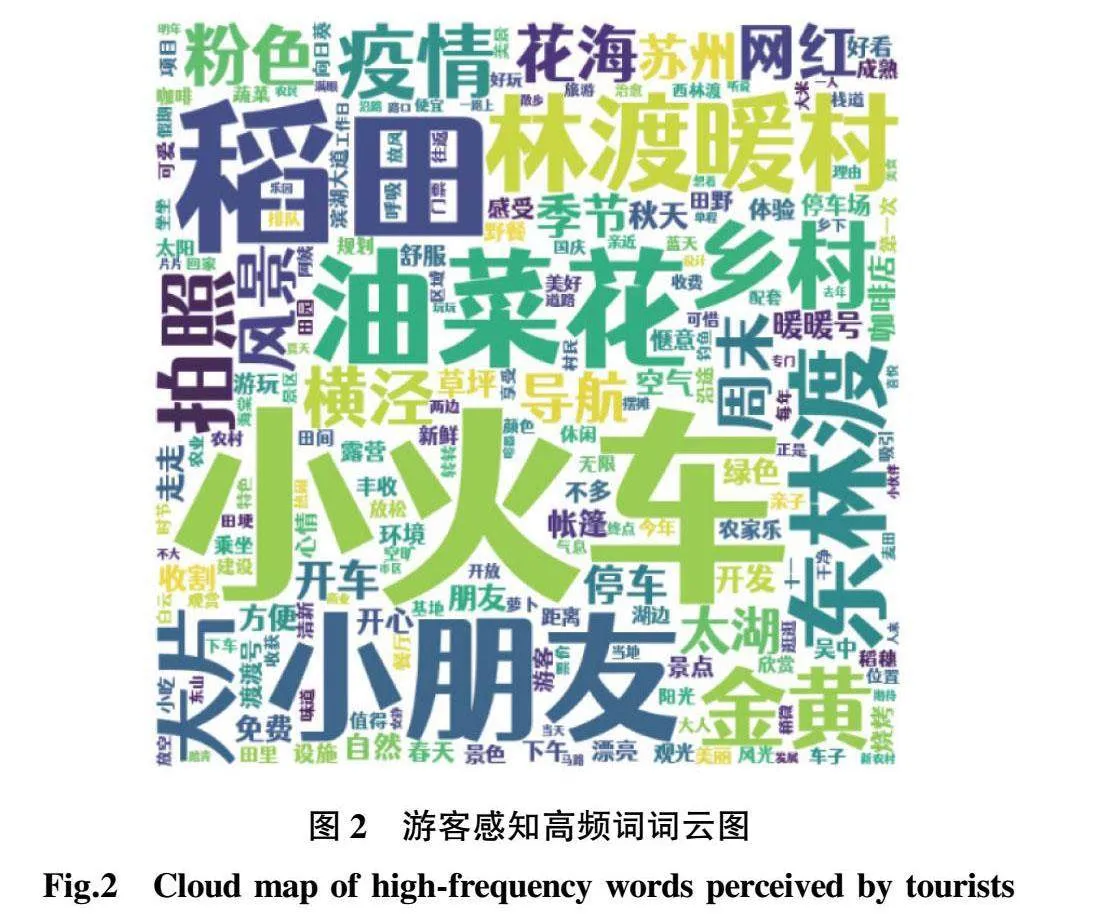

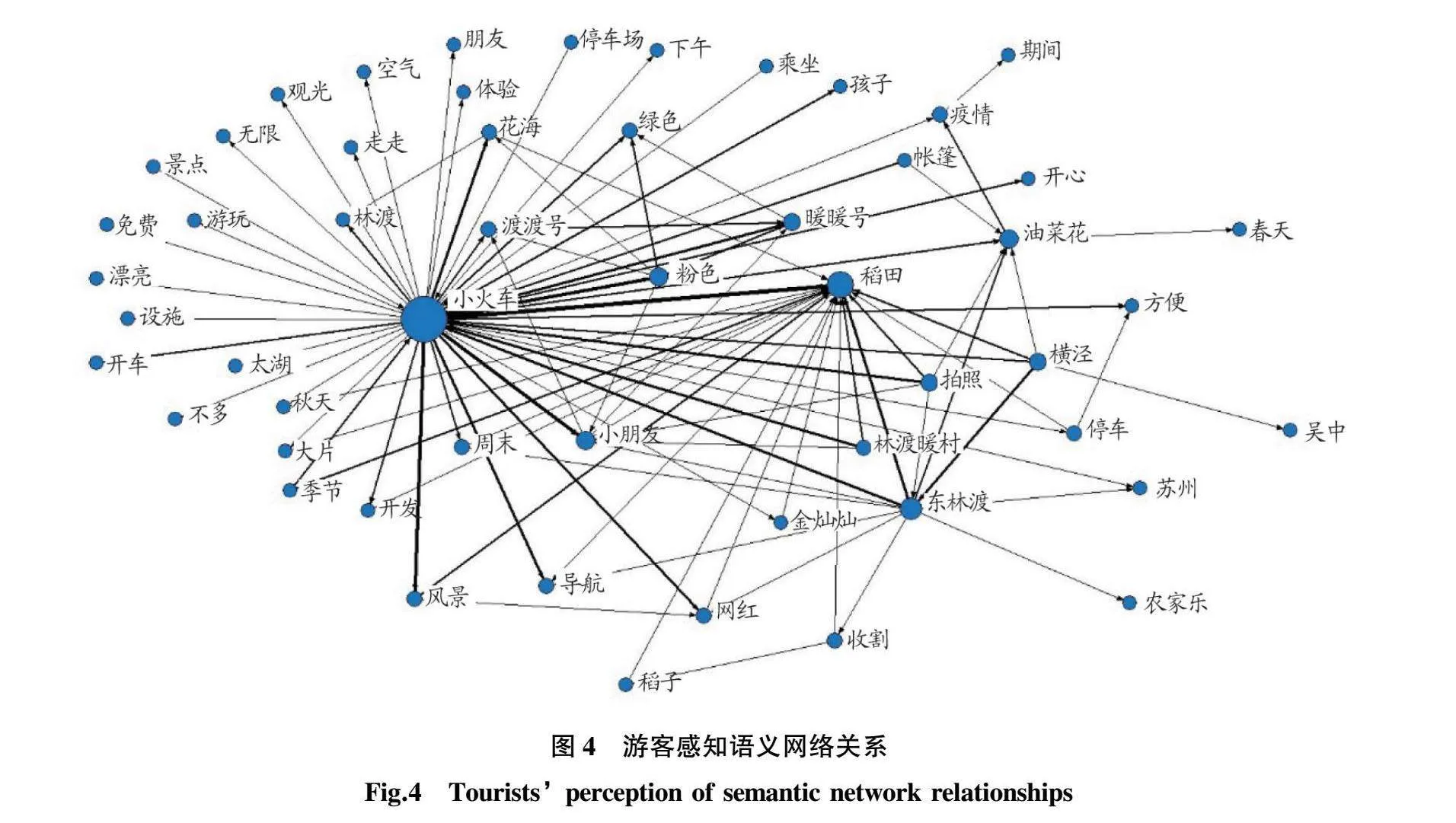

使用ROST CM軟件對文本進行分詞處理與詞頻分析,分別獲取官方投射與游客感知中排名靠前的特征詞匯(表1)。由表1可知,高頻詞以名詞為主,同時包含少量動詞及形容詞。名詞多為體現旅游資源、描述出行人物地點等要素的詞匯,如“林渡暖村” “稻田”“小火車”“小朋友”“秋天”等。動詞多體現暖村建設開發及游客活動等,如“體驗”“拍照”“露營”等。形容詞則多是對暖村整體印象的描述,如“快樂”“美好”“方便”等。官方投射下,“林度暖村”“林渡陶廬”“小火車”“慢陶”“森林林”“去野森林”等均被較多提及,說明官方尤為注重對其豐富業態類型的宣傳,“美育”“課程”“陶藝”等高頻詞也體現了官方對暖村體驗性活動的投射力度。游客感知方面,“小火車”“稻田”“油菜花”3個關鍵詞排名靠前,成為暖村最為明顯的旅游吸引物,“金黃”“粉色”“網紅”“暖暖號”“渡渡號”“春天”“秋天”等高頻詞均為三者的補充描述。此外,“導航”“開車”“停車”“停車場”等交通要素的描述在游客感知文本中較為突出,表明游客對出行便捷度有著一定要求。值得關注的是,“疫情”一詞在游客感知文本中詞頻高達114次,排名第11位,反映了在近年疫情影響下,人們對暖村這類開放空間的關注度提高,鄉村戶外游逐漸受到游客青睞。官方投射與游客感知文本中,“小朋友”一詞的詞頻均處于第3位的排名,一方面表明暖村對親子活動、兒童課程的重點推介,也體現了暖村重要的客源組成部分,二者在該方面較為契合。將林渡暖村官方投射與游客感知高頻詞利用詞云圖的形式進行可視化表達(圖1、圖2),圖中詞匯越大則代表其詞頻越高。

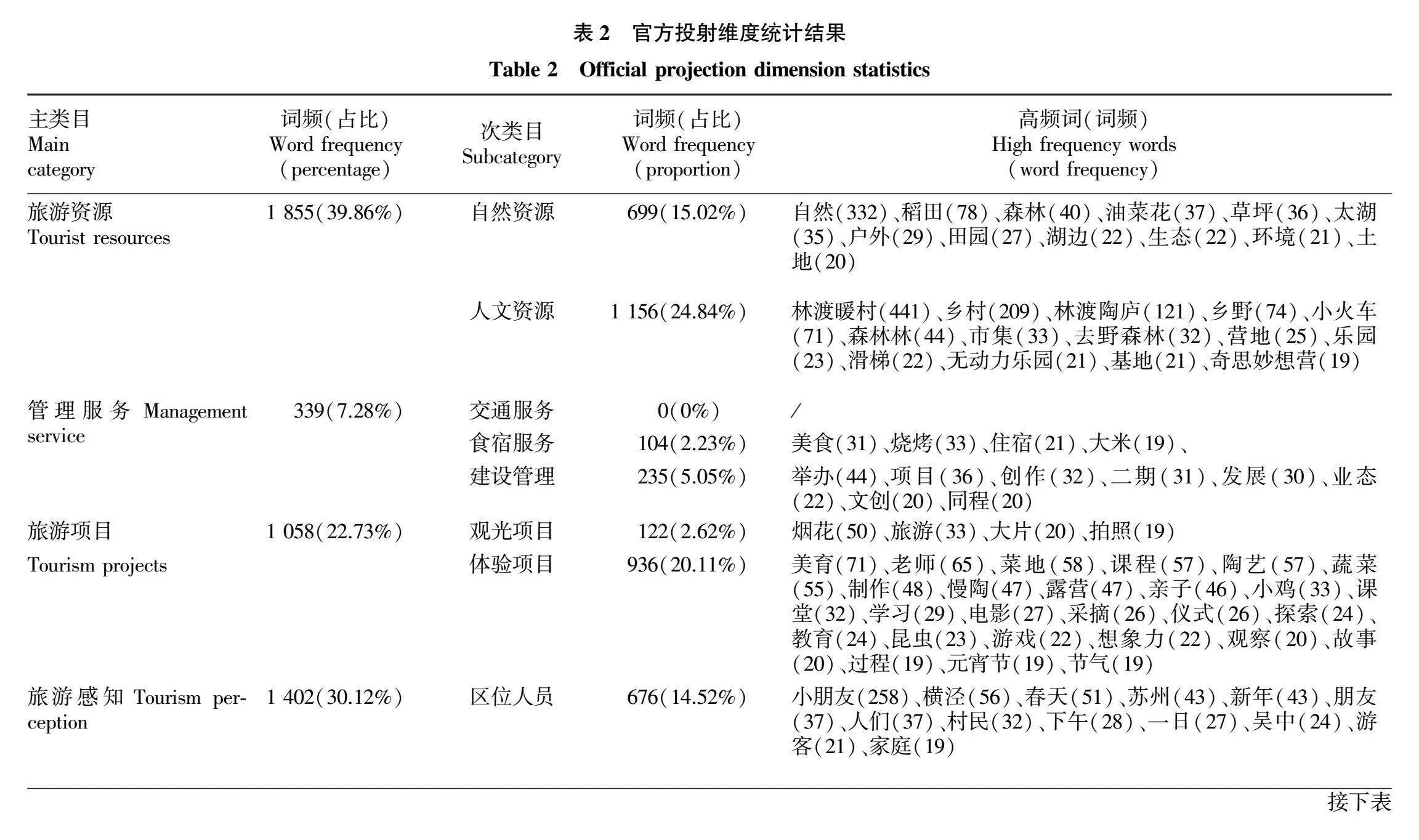

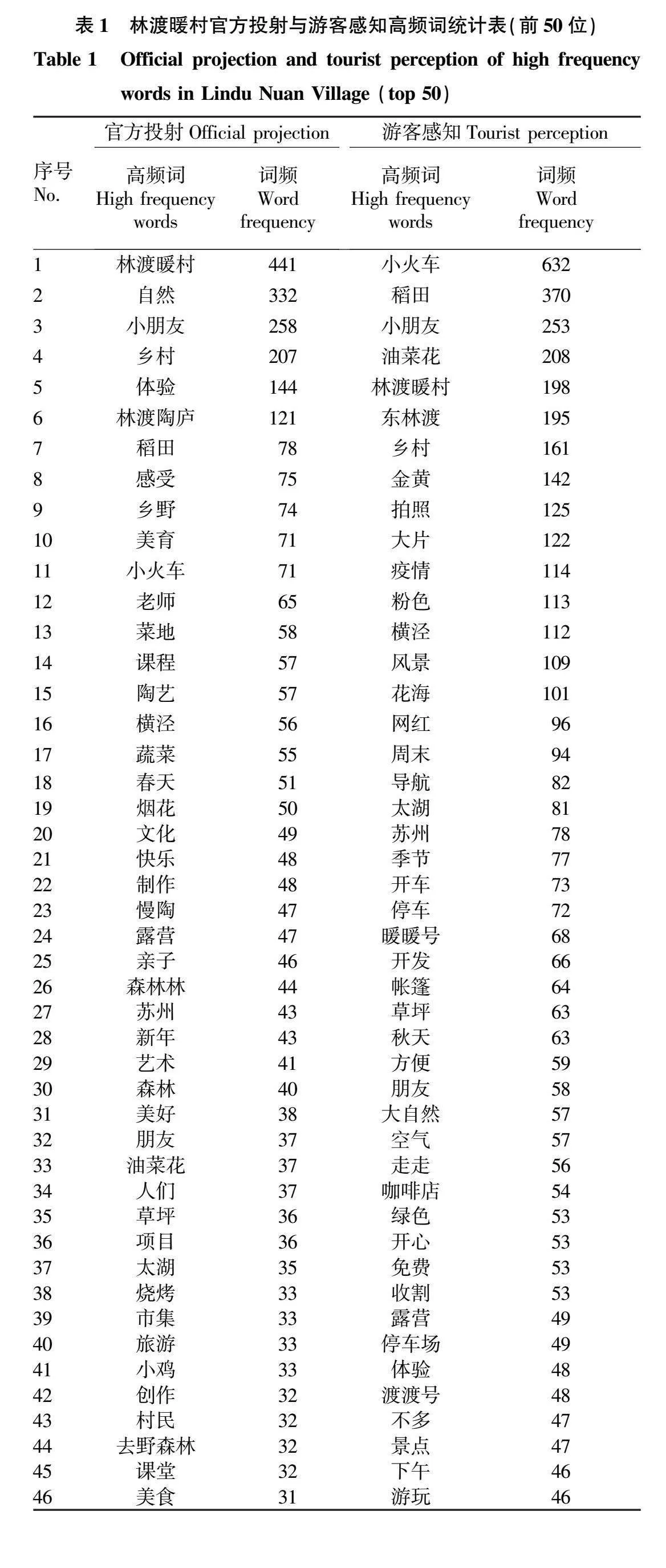

2.2 旅游維度對比分析

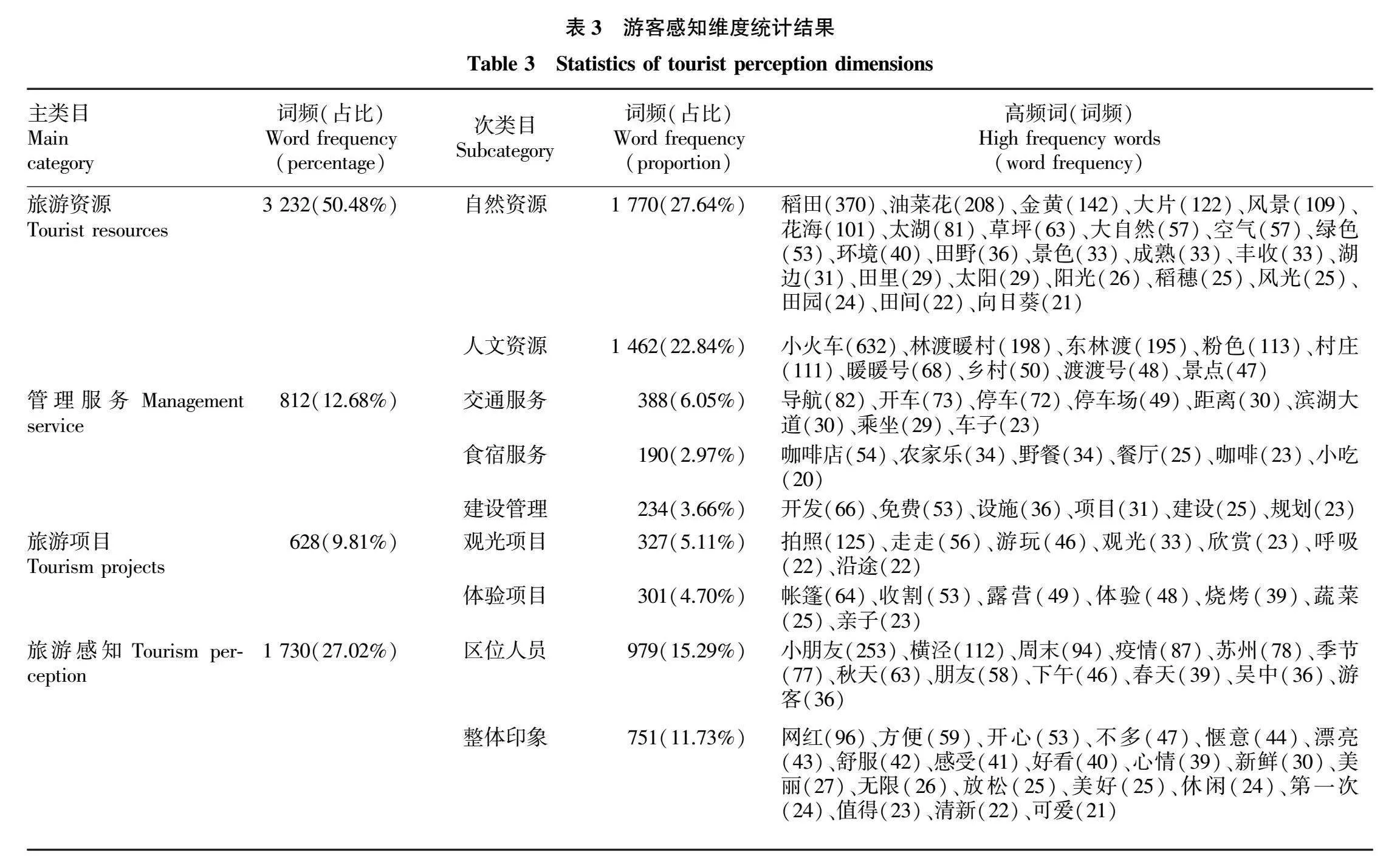

為了更加系統地分析林渡暖村官方投射與游客感知差異,結合文獻研究[14-15]及實際情況,將文本前100位高頻詞歸納為4個主類目9個次類目(表2、表3)。總體來看,官方投射于游客感知在不同維度上,顯現一定差異。官方投射下,對旅游資源的宣傳占比最高達到39.86%,管理服務占比最低,僅有7.28%,游客感知維度下,旅游資源占比達50.48%,對旅游項目維度的感知則為最低,僅9.81%。旅游資源方面,官方投射在人文資源的宣傳明顯高于自然資源,游客感知維度則相反,說明官方希望通過豐富的建設業態作為亮點吸引游客,而游客對人文資源的感知高度集中在小火車層面,同時也被暖村優美的環境所吸引,稻田、油菜花、太湖等成為重要旅游吸引物。管理服務方面的差異主要體現在交通服務層面,游客對于出行距離、交通方式、停車便捷性等問題非常在意,而官方在這方面缺少宣傳。旅游項目方面同樣產生了較大差異,官方的體驗項目宣傳占20.11%的比重,美育教育、親子活動等均為官方打造重點,是吸引游客的關鍵,而在游客感知中僅占4.70%的比重,其集中在露營、燒烤、農耕體驗方面,未能很好地感知官方投射的各項休閑體驗活動,觀光項目感知高于體驗項目,與自然資源感知的高占比形成關聯。旅游感知層面,官方投射與游客感知無明顯的偏差,契合程度較高,說明官方宣傳力度把握適宜,效果較好。

2.3 語義網絡對比分析

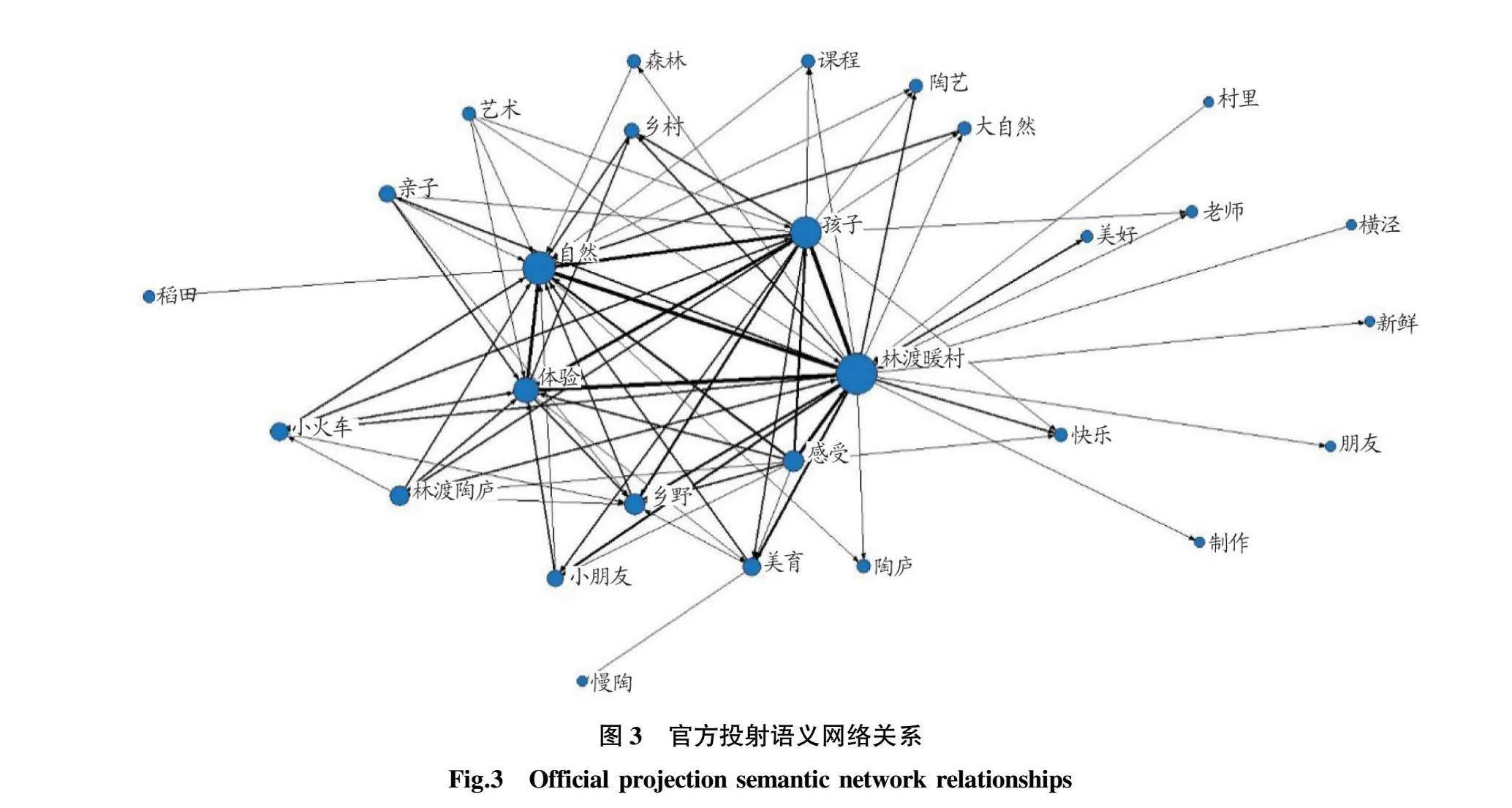

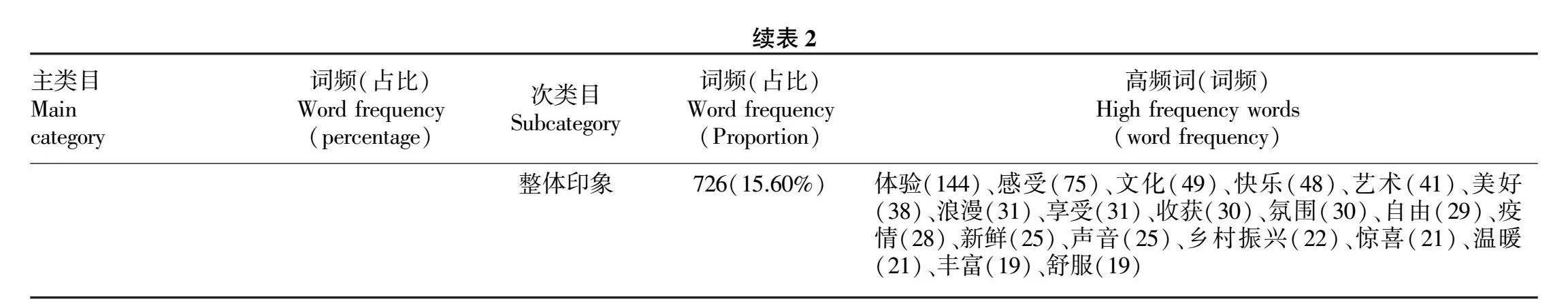

通過對語義網絡高頻詞匯間相互關系的分析,揭示內部結構層次,更加系統地展現文本突出體現的內容及其邏輯關系[16]。使用ROST CM軟件對文本進行語義網絡分析,得出官方投射與游客感知下的語義網絡關系(圖3、圖4)。圖中節點代表各感知要素,其大小表示中心度水平,越大則水平越高;具有連線的2個節點產生關聯,連線越粗則表明關系越緊密,連線越多代表關系越復雜。

由圖3可知,官方投射下,“林渡暖村”“孩子”“自然”“體驗”4詞具有較高的中心度,成為核心圈層,也是官方著重強調的品牌形象所在,“小火車”“林渡陶廬”“鄉野”“親子”“美育”等詞則位于次核心層,說明官方意在宣傳暖村多樣的業態模式和別樣的鄉野氛圍。最外圍圈層包含“快樂”“美好”“新鮮”等詞匯則是官方對于暖村印象的營造。由圖4可知,游客感知下明顯形成了“小火車”“稻田”2個核心點,二者具有較高的中心度,與其他詞匯產生豐富的關聯。二者之間由“小朋友”“花海”“金燦燦”等共同關聯,表明游客對小火車動線及稻田帶來的視覺沖擊度的在意程度較高。“油菜花”“風景”“拍照”“導航”“停車”等詞處于次核心圈層,體現游客感知中自然景觀的較高存在性,與此同時,交通便捷程度也是游客關注的重點。外圍圈層包含“農家樂”“朋友”“秋天”“下午”“漂亮”“開發”等詞,一方面體現游客對暖村的整體感知情況,也在一定程度表明游客對配套設施開發的期待程度;另一方面,“暖暖號”“渡渡號”“綠色”“粉色”“小朋友”5個詞匯在形成了緊密的關系網絡,小火車這類強體驗且具有強視覺記憶點的設施,易成為游客感知暖村的第一要素,對兒童群體吸引力極強。

2.4 情感形象對比分析

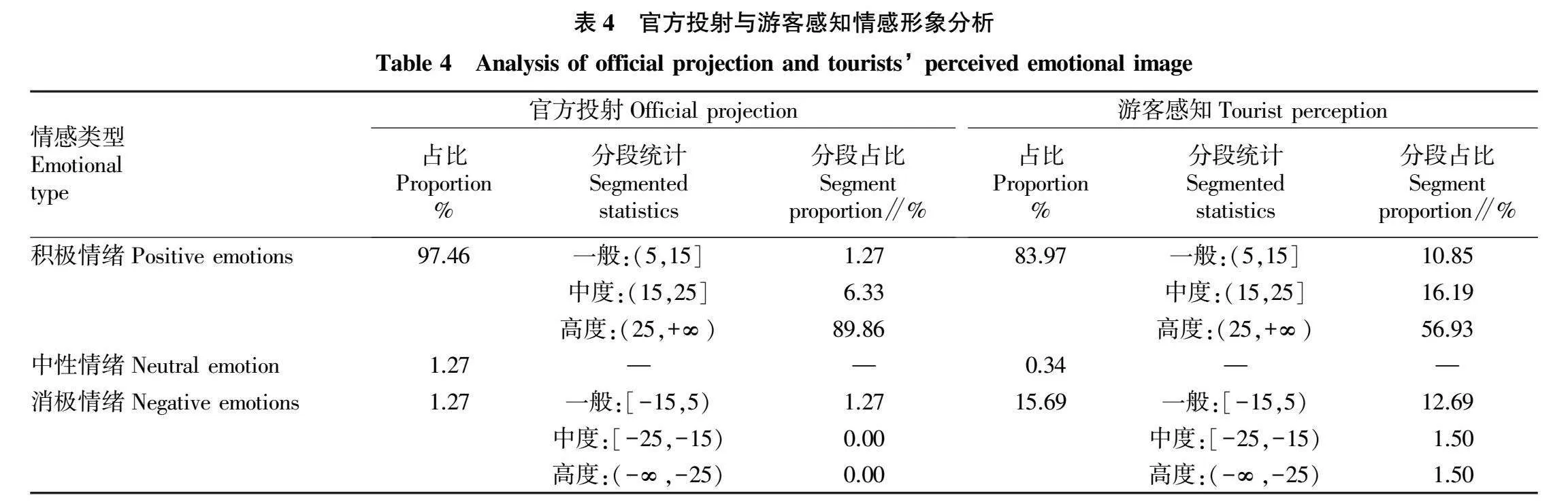

情感形象分析是對文本中具有情感色彩的詞匯進行分析,以感知其表達的積極、中性或消極的情感傾向,游客感知的情感分析一定程度上體現了游覽評價和重游意愿。使用ROST EA軟件對林渡暖村官方投射和游客感知文本進行分析,得到不同情感類型的統計情況見表4。由表4可知,官方與游客總體上都傳遞了積極情緒,官方投射的積極情緒大于游客感知,說明官方對林渡暖村著力進行了形象打造,且多數游客有著較好的旅游體驗。官方投射的中性和消極情緒極低,可忽略不計。游客感知中消極情緒達到15.69%,對消極情緒文本內容進行分析,發現游客對暖村存在的景色單一、季節性強、交通管制、管理服務混亂、開發配套不完善等問題產生了不滿。

3 結論與建議

3.1 結論

該研究對林渡暖村的官方投射文本及游客感知文本的挖掘分析,發現其營銷宣傳與游客實地游覽感知存在一定偏差。具體結論如下:

(1)林渡暖村旅游形象可分為旅游資源(自然資源、人文資源)、旅游配套(交通服務、食宿服務、建設管理)、旅游項目(觀光項目、體驗項目)及旅游感知(區位人員、整體印象)四大類目。

(2)從高頻詞和旅游維度來看,林渡暖村的旅游形象在官方投射與游客感知中均以鄉野體驗為主,對小火車等要素感知較強,重點客群均提及兒童。官方在旅游資源方面宣傳力度最高,同時游客也產生了較強興趣,體驗項目作為官方宣傳的重點,未能在游客游覽中得到較高感知,說明官方傾力打造的美育教育、自然課堂、休閑民宿等項目暫未產生明顯的游客反饋。交通便捷程度、食宿等配套設施完善程度等均影響著游客的游覽體驗,官方宣傳則嚴重缺乏。

(3)從語義網絡圖分析,官方依托暖村資源,以鄉野、體驗、自然等多角度展現暖村定位,期望打造業態多元的體驗型鄉村旅游目的地,而游客層面的語義網絡則更加偏向于鄉野自然景觀的感知,網紅成為重要標簽,形成以小火車和稻田為核心的兩個網絡體系。

(4)從情感感知來看,官方投射與游客感知均以積極情緒為主,宣傳文本中營造出的輕松美好,舒適愜意等積極形象被游客接收,產生了良好的反饋。游客感知的消極情緒明顯高于官方投射,說明目前暖村仍存在一定問題亟待解決,主要表現在景觀形象與宣傳不符、服務人員素質有待提升等方面。

3.2 對策建議

3.2.1 緊抓資源優勢,打造特色景觀形象。

林渡暖村作為太湖岸鄉村旅游發展模式典型案例,具有得天獨厚的自然資源及豐富多樣的人文景觀,旅游資源在官方投射與游客感知中均有絕對領先的高占比。保護生態景觀,持續發揮暖村自然風光優勢,在原有稻田、油菜花景觀的基礎上,考慮季相變化因素,在不影響農業生產的前提下,于非稻田油菜季節輪作紫云英等植物,延長觀景期。挖掘暖村歷史文化和民俗傳統,融入人文資源建設,打造內涵底蘊深厚的網紅特色鄉村。

3.2.2 串聯優勢業態,增強游客互動體驗。

暖村內體驗性項目眾多,但游客感知卻偏低,可能源于業態與村莊間未能形成良性互聯。林渡陶廬、慢陶咖啡、美育教育中心等客源群體具有一定的固定性,除民宿客群涉及多日游外,其他業態均屬于半日體驗項目。針對不同的游客群體,設計個性化暖村游玩攻略,有機串聯不同業態,構建利益聯結機制,延長游客游覽時長,使得暖村的投射形象得以感知。如針對感知較高的小火車項目,購票贈送慢陶咖啡產品代金券、自然課堂體驗課等。

3.2.3 完善旅游配套,提升管理服務水平。

官方投射與游客感知的暖村旅游配套情況均較弱,推測與出行高峰期食宿緊張或選擇較少有關;暖村位于城郊,自駕出行成為大多數游客的選擇,停車問題也備受關注。進一步優化停車區域標識系統及導航軟件匹配情況,提升停車體驗,留下暖村較好的第一印象。繼續引進不同類型休閑食宿產品,包含小食、中餐、西餐等,滿足不同人群的食宿需求。于旅游旺季及時發布交通貼士、服務動態等,合理優化高峰期游客動線。加強管理人員培訓,引進專業人才,提升服務質量。建立服務反饋機制,多平臺收集游客評價,即使對營銷策略作出調整。

4 討論

受資料收集范圍、數據處理方式等影響,該研究存在一定局限,主要表現在:①該研究選取林渡暖村官方投射及游客點評數據均為文本資料,未能加入圖片、視頻、音頻等類型數據資料,研究數據全面性有待提升;②獲取的文本后續均通過人工篩選處理,過程中可能存在一定的主觀因素;③由于點評數據獲取信息范圍有限,未能從游玩時間、客群來源等方面對游客行為特征進行分析;④未來可以官方及游客視角為基礎,補充村民、管理者、學者、政府等不同視角,通過社會網絡分析法展開進一步研究。

參考文獻

[1]

國務院關于印發“十四五”旅游業發展規劃的通知[J].中華人民共和國國務院公報,2022(5):28-46.

[2] 張紅梅,梁昌勇,徐健,等.特色旅游目的地形象對游客行為意愿的影響機制研究:以賀蘭山東麓葡萄產業旅游為例[J].中國軟科學,2016(8):50-61.

[3] 吳晉峰.旅游目的地形象“拼圖”及測評方法[J].陜西師范大學學報(自然科學版),2014,42(6):85-93.

[4] 田若冰.基于游客感知的成都旅游形象調查與評價[J].旅游縱覽,2022(10):32-34,44.

[5] 王君怡,吳晉峰,王阿敏.旅游目的地形象認知過程:基于扎根理論的探索性研究[J].人文地理,2018,33(6):152-160.

[6] 賀繁繁,李世杰.旅游目的地形象及其影響[J].合作經濟與科技,2022(24):75-77.

[7] 鄧寧,劉耀芳,牛宇,等.不同來源地旅游者對北京目的地形象感知差異:基于深度學習的Flickr圖片分析[J].資源科學,2019,41(3):415-429.

[8] 李桂莎,張海洲,陸林,等.旅游宣傳片影響下的目的地形象感知過程研究:巴厘島案例的實驗探索[J].人文地理,2019,34(6):146-152.

[9] 李經龍,朱敏.武夷山國家公園投射形象與游客感知形象比較研究[J].資源開發與市場,2023,39(1):114-119.

[10] 李東曄.鄉村旅游慢文化投射與感知形象差異及機理研究:以高淳國際慢城為例[D].南京:南京師范大學,2020.

[11] 白艷,安星宇.古鎮景區投射與感知形象偏差分析及優化路徑:以平遙古城為例[J].西南大學學報(自然科學版),2022,44(12):101-111.

[12] 羅文斌,魯玉蓮.基于網絡文本分析法的城市景區游客失望分析:以長沙七大城市景區為例[J].中南林業科技大學學報(社會科學版),2019,13(1):81-88.

[13] 張鵬楊,鄭婷.文本挖掘的旅游地官方投射形象與游客感知形象差異:以昆明市為例[J].華僑大學學報(哲學社會科學版),2022(4):24-36.

[14] 范文宇,張建國.基于凝視理論的上海金山區廊下郊野公園形象投射與感知偏差研究[J].園林,2022,39(8):71-78.

[15] 劉雨瀟,張建國.基于凝視理論的村落景區旅游形象投射與感知比較研究:以浙江杭州天目月鄉為例[J].西南大學學報(自然科學版),2021,43(5):18-26.

[16] 易璐,鄭明貴.中國稀土產業政策演進研究(1991—2021):基于共詞和社會語義網絡分析[J].稀土,2022,43(4):147-158.