一個鄉鎮中學的“藝術療愈”課

在情緒釋放的過程里,藝術可以成為我們紓解情緒和壓力的好朋友。

今年6月,由藝術家文芳、心理咨詢師高華等組成的公益團體來到甘肅省隴南市文縣,通過一系列藝術體驗活動和課程,幫助提升青少年整體心理健康狀態。在為期一年的時間里,團隊將每三個月進入學校開展一次活動,每次持續一周左右。

作為團體里唯一具有心理學專業背景的老師,高華在團隊中經常以“規則制定者”的角色存在,避免過程踏入某些誤區;而作為項目的主要發起人和執行人,學當代藝術和攝影出身的文芳一直相信,“藝術是有療愈作用的”“在情緒釋放的過程里,藝術可以成為我們紓解情緒和壓力的好朋友。”

通過文縣教育局的牽線搭橋,“藝術鄉伴”項目的這一理念很快得到文縣二中校長許偉的積極響應,對于這個公益項目的到來,許偉提供了最大程度的支持與配合,因為學校很快意識到,“她們想做的正是自己需要的”。

看不見的角落

文縣二中是許偉任職校長的第三個學校,以往十多年的教學管理經驗讓他對學生心理工作特別關注。近兩年一次外出培訓的機會,他看了一組關于“青少年學生情緒問題”的資料,里面的數字把他嚇了一跳。“這個比例已經不小了,我們在平時教學里也有一些感受。”他說,“其實對于學生來說,學習的挑戰反而沒那么大,只要用心了就能適應,思想和心理上遇到的困難還是首要的。”

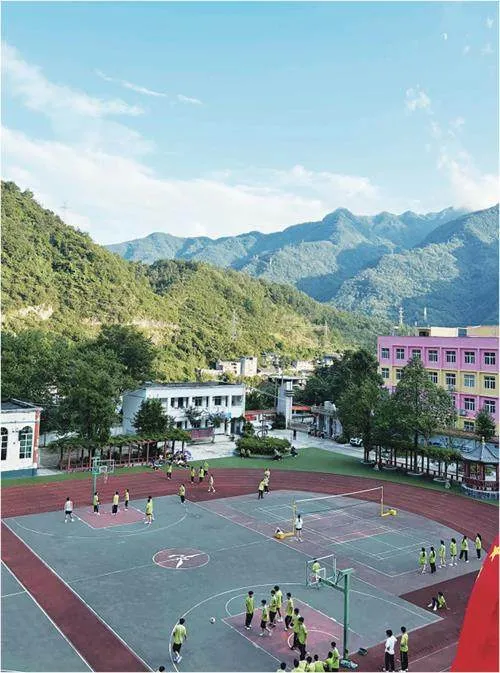

學校所在的碧口鎮位于甘肅省的東南部,也是“陜甘川”三省交界地帶,沿白龍河順流而下百公里左右,就能到達四川省廣元市。在校生家庭中父母在外打工的比例超過七成,這讓許偉更加感到一種緊迫性。

為了加強管理,他把學校領導班子成員分組,保證每周有兩位校領導和學生一起住到宿舍里,“24小時同吃同住,了解和感受孩子們的狀態。”校內禁止攜帶手機,課后組織籃球比賽,每周在音樂教室放映一部電影,在他看來,“小鎮中學”并不意味著守舊和閉塞,反而促使他用更開闊的思想指導教學工作。“我們出去學習的機會很多,也有不少渠道可以接觸到各種名校的校長和老師,耳聞目睹他們的教育理念。”

“藝術鄉伴”團隊的到來,給了許偉“一面新的鏡子”。6月中旬,“藝術鄉伴”在文縣二中第一堂課的主題是“垃圾中撿來的詩”,“就是讓每個學生從校園里撿回一個打動自己的小東西,或者小垃圾,盡力去感受它,并為它寫一首詩。”

文芳記得,“那天陽光特別好,大家就在操場上席地而坐,圍成一個圈分享自己的小詩。”許偉在一旁默默觀察,有的學生撿回一只蟲子,有的撿回一片樹葉,有的是一塊破舊的磚。他記得有一個平時非常寡言少語的男生寫道,“風吹著葉子,感覺像我在揮手一樣,看著葉子變成了紅色的天。”一下子讓在場的所有老師贊嘆不已。

“我們發現了一些平時在孩子身上發現不了的東西。”下課之后,許偉要求“所有初中的班級都要來體驗一次”,“我們要學,要讓我們的老師也能在嚴厲之余,對學生多一些細膩的人文關懷和軟性管理。”

對于團隊來說,孩子們的表現同樣給他們帶來了震撼。項目里曾經從事幼教行業的老師閃閃發現,在撿東西的過程中,很多學生選擇了一些廢棄的東西,“他們會形容為被放棄、被拋棄、破爛這樣的詞語,但讀到后面又表達出一種往上生長的力量。”她說,“其實他們也是很希望被看到的。”

“被看到的”不僅僅是孩子的才華。隨著課程往前推進,團隊和學校商量,希望做一些更有針對性的課程,以社團活動的形式提供給存在某些情緒問題或者心理困境的學生。因而在9月份第二次到訪之前,團隊為所有學生整理出一份調查問卷,包括個人基本信息和加入社團的意向和目的,再由高華根據問卷內容做一對一訪談,進一步確定適合參與課程的學生名單。

“不想給孩子一種‘被挑出去解決問題’的感覺,最好能給過來參加的學生一種‘我被選上’的欣喜。”想到這個過程可能會產生的心理負擔,文芳和閃閃特意設計了一天的“集體游戲”,讓來參與的孩子利用游戲間隙去完成訪談,同時其他人也有事可做,而不是“等著被逐一叫出去談話”。

活動當天,文芳和閃閃在舞蹈教室帶著幾十名孩子玩得熱火朝天,另一邊,高華的“訪談室”卻安靜得仿佛能聽見心跳。炙熱的白熾燈下,一個個好奇又有些猶疑的身影探進房間,原定每人聊5分鐘,一個上午做完30名學生的談話,竟然一半都沒有完成。“一些孩子不愿多說,或者就什么都說好,有的干脆坐著不開口。”高華說,“孩子在不熟悉的前提下,是很難信任你的,更不會對你講讓他們不舒服的真心話。”

即便如此,談話仍然有所收獲。有學生在被問及情緒狀態時,只給自己打了半分,有的聊起“影響情緒的事情”時,忍不住傷心落淚,還有的用異常平靜的語氣說“最大的煩惱就是想遠離父母”,聲音極小卻非常清晰。

不往深觸碰

對學生的情況有了大致了解后,高華的工作思路更明確了一些,“和我之前預估的差不多,我們能在自己的能力范圍內做一些向好的改變。”

從一開始,高華對于項目的理解就是相對冷靜的。“其實我們不希望走得特別深,因為如果后續的專業心理干預不能及時跟上,就會有很多其他問題冒出來。這和一對一的專業心理咨詢的情況是不一樣的。”想到以前做心理團體項目的經歷,她很明確此行的目的是什么。

正因如此,團隊在一開始就確定了“盡量不往深觸碰,以正向資源挖掘為主”的方向,“我們大部分活動都是游戲類或創作類的事情,讓他們去發現自己的優勢和期待。”她說,“如果在過程中真的觸碰到了很深的心理痛點的部分,我們就停下來做一對一處理。”

在大家的印象里,文芳的熱情和感性與高華的理性像兩條交織的線.高華總是在一旁仔細傾聽和觀察著,時刻保持“警惕”的狀態,而面對孩子們,文芳總是熱情洋溢,課堂激情滿滿,帶著某種屬于“藝術家”的浪漫氣質。

從藝術學院攝影系畢業后,文芳的關注點一直沒有離開社會公益活動,自2009年參與“幫助寧夏西海固婦女用藝術脫貧致富”項目開始,她似乎有些“停不下來”,十幾年間總有大大小小的公益組織和項目找到她,直到后來結婚生子,人生閱歷慢慢增加,對青少年心理問題的關注讓她想用公益的形式做點什么。

“我不是學‘藝術療愈’的,但我自己有切身體會,藝術是可以幫助人們做出一些改變的。”項目第二次進校入組活動期間,她和老師們分享起自己2018年的一次經歷。在那個被她自己稱為“成年后最艱難的一年”里,她在一次學習雕塑的契機下認識了一個人體寫生模特。“她是一個五十多歲的大姐,當時大家都沒覺得有什么特別,但我強烈地感覺到,她看似平靜的面龐里隱藏著巨大的傷痛。”作品快完成的時候,文芳找機會和她單獨談了心,才知道幾個月以前,大姐的親人意外離世。那個雕塑作品文芳做了很久,“但是就在用手指和泥巴無言地體會她隱痛的幾個月里,我覺得自己可以慢慢平靜下來了。”

從那以后,她更堅信自己的想法。在一次特殊學校的心理公益活動中,她認識了“藝術療愈”專業領域的心理咨詢師高華,兩人的理念不斷交流、碰撞、重合,最終決定把這件事落地在需要她們的地方。

微小的快樂

以往,高華曾管理的公益組織也在城市里做過一些團體的“藝術療愈”課,但把這種活動帶到相對偏遠的鄉鎮學校,文縣的課堂是第一次。

項目成行以前,文芳心里也有很多“不確定”:她與高華各自的專業知識能不能在這里真正落地?和孩子們的溝通對話能“接上軌”嗎?在第一次進校活動時,文芳認識了一個叫顧銘的男生,這個經歷讓她逐漸打消了顧慮。

“第一天我們拉著手做游戲時,我發現他一直縮在角落里,緊張得直發抖,我就給他一遍遍地輕拍后背,過一會兒他才好點。”文芳回憶,課后她馬上跟學校老師問這個孩子的情況,才知道顧銘確診過抑郁癥,他的母親也患有精神方面的疾病。再上課時,文芳會特別觀察一下他的反應,一次課堂活動里,老師組織孩子們躺在地板上聽音樂,讓大家“感受音樂給人的安慰”,慢慢地,文芳感覺他眼神里“有某種東西不一樣了”。

第一次活動結束以后,喜歡攝影的顧銘主動加了文芳的微信。隔段時間,顧銘就會跟她分享自己拍的東西,有時候是街邊的一叢花,有時候是夜色下的建筑物,有次連續幾天下雨,路面上積了一片晶瑩的水坑,他拍了水坑里的落葉給文芳看,“那些小葉子好像黃色的小魚”,他寫道,文芳回復他,“你的敏感和憂郁看上去好像會給你帶來一些麻煩,但它同時會使你比大多數人更具有藝術的表達欲望和能力……所以請珍惜和善用生命給你的禮物吧。”

這種圍繞“生活細節”創作的引導,在社團的課堂里還有很多。比如隨意在一本時尚雜志里剪下自己喜歡的圖片,拼一張“夢想板”;用彩泥在紙上塑造一座屬于自己的橋,或者捏一個球當作“煩惱”狠狠甩在地上……在周圍人看來,這個項目中“藝術療愈”的本質,某種意義上就是帶領孩子們發現生活中很多“微小的快樂”,而這種快樂在當下孩子的世界里已經變得越來越少了。

“以前的孩子給一個鐵環或者一個陀螺,他們就能玩一假期,現在的孩子好像除了手機其他都不會玩了,日常生活很難帶給他們興趣的刺激。”對于這些變化,許偉深有感觸。

我愛我的樣子

剛開始帶顧銘拍照的時候,文芳發現,這個靦腆又有些憂郁的男孩子“挺有天賦”,“你看,還有點暗黑的風格,我挺喜歡。”過了一段時間,她發現顧銘的拍攝風格有些變了,更愿意拍“有光線”的東西,色彩也開始柔和溫暖了起來。

“其實我沒有刻意去引導。有些老師說,孩子的作品是不是風格更陽光開朗點比較好?我覺得還真不一定。”她說,“允許表達負能量,是我所理解的正能量。真實比什么都重要。”

但即便如此,在第二次活動的短短5天時間里,老師們還是發現了很多孩子的變化。有些孩子說話更大聲了,有些一開始不善言辭,后面幾節課卻能對著作品滔滔不絕,幾個原先在課堂上打打鬧鬧的男生,也能用一個小時趴在地上安靜地做一個泥塑了,“他們都在更勇敢地表達自己。”

泥塑課上,高華給大家規定的主題是“橋”,橋的樣式和兩邊的東西都可以任意發揮。“橋的本身具有象征的意涵,‘此岸’和‘對岸’分別代表了過去、現在的生活和對未來的概念。”在這個小小的心理游戲中,一個女孩用格外鮮艷的色彩在“對岸”捏了一個大大的火鍋。“因為我媽媽是四川人,她現在去別的地方打工了,我很想她。”

海報剪貼課上,一個跟著奶奶生活、在家里總是因為弟弟被忽視的女生,在老師準備的幾十本雜志里選了一張“女拳擊手”的圖片貼在上面,畫中的女孩壓著低低的帽子,舉著大大的粉紅色的拳擊手套。“我覺得女生也應該很有力量,敢于對抗一些東西。”圍坐分享的時候,女生舉著話筒認真地說。

“這些都是一種心理上的投射,源自于他們心里最真實的需求和渴望。”在她看來,這些課堂不需要給他們灌輸什么,把他們原有的自我力量“點燃”就可以了。

“現在我們有些‘談心理色變’,有些家長或者老師一懷疑哪個孩子有心理問題了,馬上說話口氣也變了,態度也敏感了,其實這樣更不好,給孩子—種‘我有問題’的暗示。”許偉認為,處理孩子的心理問題“一定要有個合適的尺度”,很多事情還要“默默去做”。

在課程結束時,文芳給孩子們寫了一封信,其中有段話這樣說道,“在這注定無法一帆風順的人生中,我們相信誰都無法只是為了他人的要求和夢想活著,哪怕是你的父母、愛人或是兒女。要是想在每一次失敗的時候都能有力量爬起來,是要有一個理由的——就是那條崎嶇的路是我們自己的選擇。”

從“看見”到“點燃”再到逐漸“被治愈”,文芳一直相信,“自我”是有強大力量的,無論是“成長的煩惱”還是“人生的陰霾”,最終都要靠他們自己走出來。作為一個“人生的過來人”,她希望做一個目送者,看著這些孩子“奔向屬于自己的遠方”。

在那堂藝術課后,她打開一個孩子的作品,幾張色彩明艷奔放的圖片下面寫著短短幾個字,“我愛我的樣子”。

文芳覺得這個目標是有希望的。