流動范式對農業轉移人口生育水平的影響機制研究

[摘要] 提升農業轉移人口生育水平是促進我國人口、經濟、社會均衡可持續發展的重要議題。然而,目前我國農業轉移人口生育水平呈現總體低位、代際遞降、群體分化的顯著特征。流入范圍、城市規模、流動頻率等流動范式因素既對農業轉移人口的生育水平具有顯著的直接影響,也通過養老保險等基本公共服務而間接影響其生育水平;但其直接效應在總效應中占核心主導地位,凸顯流動范式影響的路徑直接性。隨著城市規模擴大和流動頻率的增加,農業轉移人口生育水平顯著降低;對比省內農業轉移人口,跨省農業轉移人口的生育水平相對更高。流動頻率的影響效應遠大于流入范圍和城市規模,凸顯流動范式影響的類型異質性。而流動范式的影響效應沿著農業轉移人口代際結構的演變而呈現代際遞增的變化趨勢,凸顯流動范式影響的代際結構性。為此,需要根據流動范式的具體作用機制,制定差別化生育激勵政策,進而提高農業轉移人口的生育水平,促進新型城鎮化和人口均衡可持續發展。

[關鍵詞] 農業轉移人口 生育水平 流動范式 養老保險 代際結構

[基金項目] 本文系教育部人文社會科學研究青年基金項目“城市適應視闕下新生代流動人口生育意愿研究”(項目編號:19YJC840020)的階段性成果。

[作者簡介] 楊盼,南開大學社會學院博士研究生,研究方向為社會工作與社會政策;梁土坤,華東政法大學政府管理學院副教授、碩士生導師,研究方向為人口社會學與社會政策。

[中圖分類號] C924.24

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1008-7672(2024)05-0109-21

截止2022年年底,我國總人口為141175萬人,比上年減少85萬人,我國人口多年來出現了首次負增長。①這預示著我國人口均衡可持續發展面臨著更為巨大的壓力,因而著力提高人民生育水平、促進人口可持續發展成為未來我國經濟社會建設的重要戰略和迫切任務。而在現代城鎮化進程中,農業轉移人口等人口流動和遷移行為是引起人口生育率降低的重要因素。①所以,全面提升農業轉移人口的生育水平,對于促進我國人口均衡可持續發展具有重要意義。但是,目前關于流入范圍、流入城市、流動頻率等流動范式對農業轉移人口生育水平的影響機制研究仍然較為少見。基于此,筆者對流動范式影響農業轉移人口生育水平的機制進行實證研究,以期為提高農業轉移人口生育水平,促進人口均衡可持續發展提供參考。

一、 研究緣起:農業轉移人口生育水平研究的貢獻與不足

(一) 顯著降低:農業轉移人口生育水平的變化研究

關于奧地利和波蘭的對比研究顯示,與奧地利和波蘭農村地區居民相比,從農村流入城市的人口的生育狀況會受到流入地城市占主導地位的生育模式和生育行為的深刻影響。這些流動人口會選擇推遲生育,并且生育率逐漸接近城市本地人的生育率,并低于農村居民的生育率。盡管兩國社會背景不同,但人口國內流動使得生育率降低的結果非常相似。②而對1974年韓國世界生育率調查數據的研究也表明,韓國農村—城市移民的生育率低于留在農村地區的婦女。③同時,關于剛果民主共和國首都金沙薩(Kinshasa)2197名婦女的研究也顯示,國內流入金沙薩的人口的生育率高于金沙薩當地居民,但其幅度相對較小。④我國農業轉移人口生育水平研究結論與國外相關研究基本一致。基于2000年人口普查數據的研究表明,與農村人口相比,農業轉移人口的一孩、二孩、三孩生育率都顯著低,人口流動與生育水平降低之間存在因果關系。⑤郭志剛對2005年1%全國人口抽樣調查數據的分析指出,農業轉移人口的平均生育年齡大于農村人口,其總和生育率卻遠低于農村人口,說明人口流動顯著地降低了農業轉移人口的生育水平,進而顯著地降低了全國總和生育率。⑥周皓也指出,農業轉移人口的生育水平顯著低于農村人口。⑦由此可知,國內外相關研究表明,國內人口流動,使得農業轉移人口平均生育水平低于流出地居民,并趨近于流入地城市居民的平均水平。因而,國內人口流動使得農業轉移人口生育水平不斷降低,導致人口可持續發展面臨較大壓力,故深入分析農業轉移人口生育水平的影響因素以提振其生育水平成為各國政府的重要任務。

(二) 多維解釋:農業轉移人口生育水平的影響機制研究

解釋移民生育水平變化理論主要有中斷假設(disruption hypothesis)、選擇假設(selectivity hypothesis)、社會化假設(socialization hypothesis)、適應假設(adaptation hypothesis)等。中斷假設認為,遷移本身及相關事件,如遷移準備、遷移行為、配偶分離等事件會給移民帶來壓力,從而導致移民正常生育行為中斷。①薛君基于2013年和2015年流動人口監測數據,運用事件史重構法研究指出,中斷效應對流動人口二孩生育率具有顯著影響,而融合效應對一孩和二孩生育率都具有顯著影響,融合效應更為顯著。②選擇假設認為,移民并不屬于隨機抽樣群體,而是具有選擇性的共同特征(share selected attributes),例如年齡、婚姻、社會經濟背景、流動愿望等,這些特征構成他們流動基礎和目的地選擇的導向。正是這些具有選擇性的共同特征,使移民與流出地和流入地居民的群體特征都不同,從而導致移民生育行為與流出地和流入地居民相比有所區別。③2014年流動人口監測數據和2010年中國家庭追蹤調查數據(CFPS)的對比分析顯示,流入時間、年齡、受教育程度等因素是影響移民孩子生育的顯著因素。④社會化假設則認為,生育行為是一種文化規范,移民在與流入地居民的社會交往過程中,當地社會和文化規范會通過社會互動過程而觸發移民的行為變化,從而導致移民生育行為和生育模式趨同于當地居民;并且,這些生育偏好可以通過社會化傳遞給下一代移民。⑤適應假設強調,流入地城市的經濟、社會和文化環境將迫使移民生育行為適應于流入地城市所獲得的東西。生活成本和子女撫養費用等都會制約移民的城市適應,從而影響其生育行為。⑥基于分層線性模型和傾向值得分匹配方法的實證研究發現,除了年齡和受教育程度等因素外,各省生育政策也是影響農業轉移人口生育水平的重要因素,其平均實驗效應具有異質性,各省生育政策與農業轉移人口生育水平的下降幅度存在正相關關系,即各省生育政策水平越高,農業轉移人口生育水平下降幅度越大。⑦這些研究為深入了解農業轉移人口生育水平的影響因素及機制提供了重要參考。

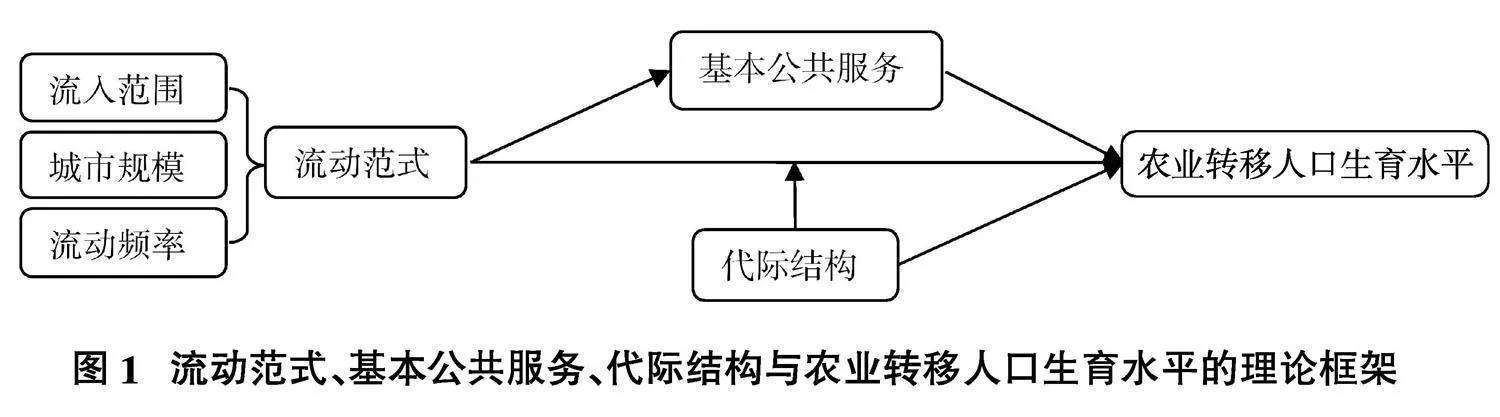

(三) 范式關注:農業轉移人口生育研究的拓展方向

部分學者對農業轉移人口生育水平及其機制進行了多維度的分析,盡管學者都強調國內流動對農業轉移人口生育水平具有顯著降低效應,然而農業轉移人口的生育水平存在明顯的內部分化現象,其生育水平可能因流入范圍、流動頻率、流入城市等流動范式差異而不同。目前國內外關于流動范式影響農業轉移人口生育水平的具體機制相關研究文獻仍然鮮為少見。為此,基于適應假設,筆者嘗試建立流動范式、基本公共服務、生育水平之間關系的理論框架并進行實證分析,力圖為農業轉移人口生育水平的影響機制提供一個解釋框架,以期為提高農業轉移人口生育水平進而促進人口均衡可持續發展與新型城鎮化協調發展提供參考。

二、 研究假設與分析框架

首先,從城市適應視角來看,流動人口從鄉村到城市,面臨著具有現代性特征的城市的經濟、政治、社會、文化、制度等方面變化了的環境影響和沖擊,需要適應流入地城市的新環境。農業轉移人口的城市適應可以看作一個過程,其對變化了的各種環境因素做出回應及采取相關應對策略。①在此過程中,一方面,城市環境對農業轉移人口的價值觀念、生活方式、行為規范等進行重新形塑;另一方面,農業轉移人口為了立足城市,也不斷適應城市的新環境,其價值觀念、生活方式和行為規范隨之發生相應變化,并獲得各種現代性特征。②生育意愿及生育行為作為人們價值觀念和生活行為的重要方面,也會受到農業轉移人口的城市適應情況的影響。關于墨西哥的研究表明,農業轉移人口在城市居留一段時間之后,其生育率明顯低于農村人口,農業轉移人口的生育適應(fertility adaption)是一種普遍現象。③一項關于中國七大城市新生代鄉—城流動人口的實證研究也顯示,經濟、社會、心理、制度等方面的城市適應因素確實對農業轉移人口生育意愿具有顯著影響。④因此,城市適應是影響農業轉移人口生育意愿和生育行為的重要因素。實際上,農業轉移人口等非戶籍人口問題的本質特征是戶籍制度及依托其上的不合理社會政策導致農業轉移人口在公共管理及社會服務體系中難以維護其合法權益和獲得平等的地位,導致其面臨公共服務弱勢等多重弱勢問題。⑤因此,能否在流入地城市獲得各種基本公共服務,是農業轉移人口城市適應的核心方面。從這個角度來看,基本公共服務可及性對農業轉移人口生育水平可能產生重要的影響。基于此,提出農業轉移人口生育水平的基本公共服務影響假設。

假設1:基本公共服務可及性對農業轉移人口生育水平具有顯著的負向影響。

其次,生育行為具有空間維度(spatial dimension),城市和農村之間的居民生育行為存在顯著差異。如尼日利亞,農村地區居民的總和生育率(TFR)為5.9,遠高于城市中心地區居民;而尼日利亞國內農業轉移人口受地區不同環境因素的影響,其生育行為發生了明顯變化,與來源地居民之間存在較大差異,適應假設能夠有效解釋其部分的變化特征。①因而,流入范圍、流入城市等流動范式因素的差異,農業轉移人口進入的城市及其面對的環境完全不同,使得不同地區因素影響下的農業轉移人口的生育行為可能也完全不同。一項關于2014年中國流動人口的研究顯示,城市規模對流動人口“雙非”群體二孩生育意愿具有顯著影響,隨著城市規模的增加,其二孩生育意愿顯著降低,流入特大城市流動人口群體的二孩生育意愿最低。②可見,流入地城市規模等流動范式因素可能對農業轉移人口生育行為產生重要的現實影響。基于此,我們提出流動范式對農業轉移人口生育行為的直接影響假設。

假設2:流動范式對農業轉移人口生育水平具有顯著的直接負向影響。

再次,流動范式是影響流動人口基本公共服務獲得的重要因素。例如,流入范圍對流動人口養老保險參與具有顯著影響,流動距離越近,流動人口參與養老保險概率越高;市內跨省、省內跨市流動人口養老保險參與概率分別為跨省流動人口的1.353、1.231倍。③同時,關于東北地區流動人口的研究也表明,跨省流動、省內跨市流動人口養老保險參與發生概率比市內跨縣流動人口分別低46.1%和22.4%;流動人口養老保險參與發生概率存在顯著區域差異,發生概率由大至小分別為遼寧省、吉林省、黑龍江省。④可見,流入范圍、流入區域等流動范式因素對農業轉移人口養老保險等基本公共服務獲得具有顯著影響。因而,結合假設1和假設2,可以推測,流動范式可能會通過養老保險等基本公共服務而間接影響農業轉移人口的生育水平,據此我們提出流動范式影響農業轉移人口生育水平的間接假設。

假設3:流動范式通過基本公共服務可及性間接影響農業轉移人口生育水平。

最后,代際結構等群體特征因素對農業轉移人口生育水平也可能具有重要影響。一方面,不同代際農業轉移人口的生育水平存在差異。一項基于第六次人口普查數據和2012年流動人口監測數據的研究顯示,流動人口平均生育子女數隨著出生隊列的演進而呈現不斷下降的變化趨勢,1953—1958年出生群體的平均生育子女數量最高。①由此可知,代際結構可能是影響農業轉移人口生育水平的重要因素。基于此,我們提出代際結構對農業轉移人口生育水平的直接影響假設。

假設4:代際結構對農業轉移人口生育水平具有顯著的直接負向影響。

另一方面,流動范式對農業轉移人口生育水平的影響機制可能因代際結構而存在差異。例如,關于東北地區流動人口數據的研究顯示,新生代流動人口養老保險參保率遠遠高于老生代流動人口,流動人口養老保險參保狀況的影響機制均存在顯著的代際差異。②因而,基本公共服務獲得情況可能因農業轉移人口代際結構而不同,進而導致其對生育水平的影響存在差異。而對于武漢市的研究顯示,流動經歷等因素對不同代際育齡婦女生育意愿的影響機制存在顯著差異。③所以,流動頻率等流動范式因素可能對不同代際農業轉移人口生育水平產生不同的影響。基于此,我們提出流動范式影響農業轉移人口生育水平的代際結構差異假設。

假設5:流動范式對農業轉移人口生育水平的影響機制存在代際結構差異。

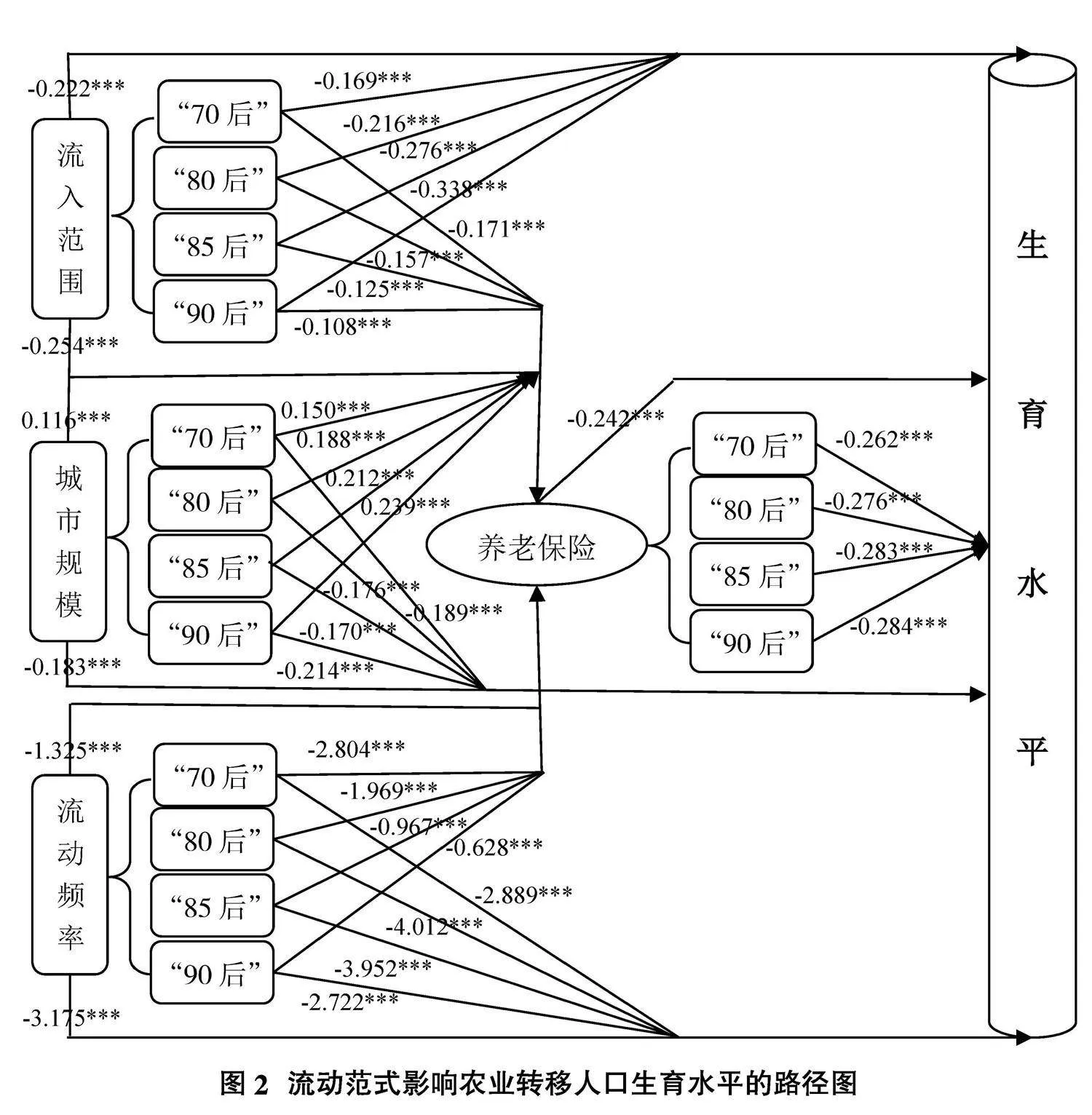

基于上述五個假設,可以得出流動范式、基本公共服務、代際結構、農業轉移人口生育水平之間的理論框架(如圖1所示),并依此建構實證模型進行假設檢驗和理論分析。

三、 數據來源及模型概述

(一) 指標說明

我們以因變量為生育水平,根據生育子女數量進行測量。樣本數據顯示,流動人口生育子女數量取值分別為0,1,2,3,4,5,但取值為4和5的樣本量僅有90個,占樣本總量的0.28%,樣本占比較低。為了簡化模型,故將生育水平處理為一個四分類變量,并作以下賦值:生育子女數量為0=1,1個=2,2個=3,3個及以上=4。

核心自變量為流動范式、基本公共服務、群體結構。流動范式包括流入范圍(跨省流動、省內流動)、流入城市規模、流動頻率三個維度。流入城市規模根據年末人口數量劃分具體等級并賦值(以連續變量形式進入模型)。流動頻率通過流動人口的流動次數除以流動時間進行計算。基本公共服務從養老保險和住房公積金兩個維度來測量。群體結構主要是出生年段結構,為多分類變量,并作以下賦值:“70后”(1970—1979年出生)=1,“80后”(1980—1984年出生)=2,“85后”(1985—1989年出生)=3,“90后”(1990年及以后出生)=4。我們將性別、年齡、受教育程度、家庭收入等控制變量納入模型(表1)。

(二) 數據處理

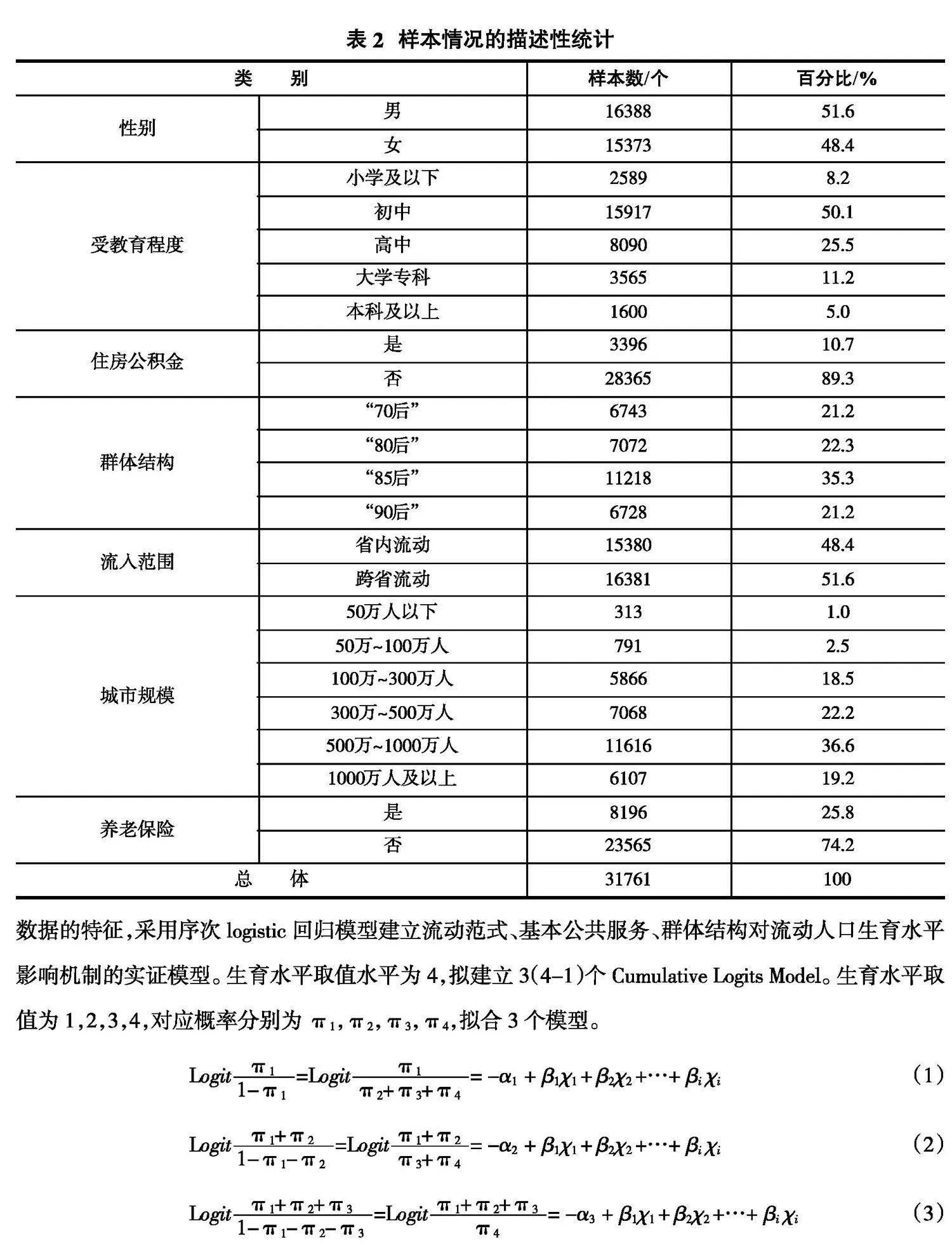

研究采取2016年流動人口動態監測調查—城市統計匹配數據進行實證分析。流動人口動態監測數據來源于國家衛生健康委員會,城市規模等數據來源于《中國城市統計年鑒(2016)》。研究對象是農業轉移人口,根據研究目標和需要,我們對數據進行再處理。首先,采取列刪除法,剔除有缺失值樣本。其次,在傳統中國,一般而言,締結婚姻是生育的重要前提,由于未婚生育者相對較少,故刪除未婚群體。再次,由于主要是分析流動范式對生育水平的影響,為了確保樣本是在流動之后才生育子女,故選擇初次流動時間早于個體初婚年齡的樣本進行分析,由此得到樣本31761個。就樣本情況來看,農業轉移人口平均年齡為31.52歲,家庭人均月收入為3928.85元/月,流動頻率為0.1846次/年。樣本其他變量的描述性分析如表2所示。

(三) 模型描述

我們采用軟件SPSS22.0構建實證模型。國內外學者根據數據特征及研究需要,主要運用柏松模型①、logistic回歸模型②和Probit模型③等來建構生育意愿或生育水平影響因素的實證模型。本文根據數據的特征,采用序次logistic回歸模型建立流動范式、基本公共服務、群體結構對流動人口生育水平影響機制的實證模型。生育水平取值水平為4,擬建立3(4-1)個Cumulative Logits Model。生育水平取值為1,2,3,4,對應概率分別為π1,π2,π3,π4,擬合3個模型。

Logit=Logit= -α1 + β1 χ1 + β2 χ2 +…+ βi χi (1)

Logit=Logit= -α2 + β1 χ1 + β2 χ2 +…+ βi χi (2)

Logit=Logit= -α3 + β1 χ1 + β2 χ2 +…+ βi χi (3)

分別逐步將流動范式、基本公共服務等變量納入模型,以觀察和檢驗模型穩健性,得到流動范式、基本公共服務、群體結構對農業轉移人口生育水平影響機制的實證模型(如表4);及分代際結構的影響機制模型(如表6)。

同時,運用Binary Logistic Regression分別建立養老保險和住房公積金可及性的影響機制模型。兩個變量取值只有0和1(該模型,作為因變量,進行重新賦值),假設取值為1的概率為P,分別擬合養老保險和住房公積金可及性的影響機制的實證模型(表5)。

Logi (P) = β0 + β1 χ1 + β2 χ2 +…+ βi χi (4)

各個擬合優度和效度等相對較好,各個模型都符合模型適用條件。因此,各個模型具有統計學上分析意義。

四、 農業轉移人口生育水平的特征分析

(一) 總體低位:農業轉移人口生育水平的基本特征

農業轉移人口平均生育子女數量為1.22個,總體處于較低水平。相關研究顯示,2020年中國總和生育率為1.3,處于歷史最低點;①但仍然高于本文農業轉移人口生育水平的分析結果。同時,生育1個孩子的農業轉移人口最多,高達55.3%;其次,生育2個孩子的農業轉移人口占比為28.8%。生育3個及以上孩子的人數及占比最低,低于不生育群體。生育1個孩子成為農業轉移人口生育水平的鮮明特征。可見,總體而言,農業轉移人口生育水平呈現“總體低位”的顯著特征。在我國人口生育率持續多年處于較低水平的現實背景下,著力提高農業轉移人口生育水平成為未來促進人口可持續發展的重要任務。

(二) 代際遞降:農業轉移人口生育水平的代際轉變

隨著代際結構由“70后”“80后”“85后”“90后”的演進,農業轉移人口平均生育孩子數量隨之明顯降低(1.58>1.40>1.10>0.86)。與之相對應的是,農業轉移人口不生育群體占比隨著代際結構演進而不斷提高(3.0%<5.7%<15.4%<26.9%)。而生育2個和3個及以上孩子的群體占比則隨著代際結構演進而不斷降低。生育1個孩子的群體人數占比,“85后”和“90后”的比例基本持平(60.7%>60.5%),遠大于“80后”農業轉移人口(52.8%),“70后”的占比最低(43.6%)。“70后”農業轉移人口群體中,生育2個孩子的人數占比最高(46.8%),略高于生育1個孩子的群體。而1980年及以后出生的農業轉移人口,生育1個孩子的人數占比最高,占主導地位。生育1個孩子成為新生代農業轉移人口(1980年及以后出生)生育水平的突出特征。而且,卡方檢驗結果顯示,農業轉移人口生育水平(如表3所示)差異的SIG值都為0.000,即農業轉移人口生育水平確實存在顯著的代際差異。由此可見,農業轉移人口生育水平呈現明顯的“代際遞降”特征,“90后”等農業轉移人口生育水平相對更低。因此,著力提升年輕的農業轉移人口群體的生育水平對于促進我國人口均衡可持續發展尤為重要。

(三) 顯著分化:農業轉移人口生育水平的群體異質性

農業轉移人口生育水平存在顯著的群體異質性,可以從性別和受教育程度兩個方面來考察。一方面,男性農業轉移人口生育水平高于女性(1.27>1.17)。而農業轉移人口生育水平性別差異的卡方檢驗的SIG值是0.000,說明農業轉移人口生育水平確實存在顯著的性別差異。具體來看,男性農業轉移人口生育2個和3個及以上孩子的人數占比都明顯高于女性(31.3%>26.1%,3.4%>2.3%)。而男性農業轉移人口不生育和生育1個孩子的人數占比都遠低于女性(11.9%<14.3%,53.4%<57.3%)。可見,男性農業轉移人口平均生育水平顯著高于女性。值得注意的是,無論是男性還是女性,其生育1個孩子的群體占比都最高。

另一方面,農業轉移人口生育水平隨著受教育程度的提高而逐步降低。受教育水平為小學及以下的農業轉移人口平均生育水平最高,為1.59個;而受教育程度為本科及以上的農業轉移人口的生育數量最低,僅僅有0.72個。同時,農業轉移人口生育水平受教育程度差異的卡方檢驗的SIG值是0.000,說明農業轉移人口生育水平確實存在顯著的受教育程度差異。具體而言,隨著受教育程度的提高,不生育農業轉移人口的人數占比大幅度提高(5.9%<8.0%<15.3%<26.1%<34.6%)。而生育2個和3個及以上孩子的農業轉移人口的群體占比卻隨著受教育程度的提高而大幅度降低(45.8%>35.9%>21.6%>11.4%>6.2%,8.7%>3.6%>1.4%>0.4%>0.1%)。就生育1個孩子的群體而言,受教育程度為高中、大專、本科及以上群體之間的差異較小,平均為60%;三者都遠高于受教育程度為初中和小學及以下群體。受教育程度為小學及以下農業轉移人口,生育2個孩子人數占比最高,占主導地位。而受教育程度為初中及以上農業轉移人口,生育1個孩子的群體占比都為最高,處于核心地位。總體而言,農業轉移人口生育水平隨著其受教育程度的提高而顯著降低,存在顯著的受教育程度差異。

五、 流動范式影響農業轉移人口生育水平的具體路徑

(一) 異質性:流動范式的直接影響

從模型1和模型3來看,流入范圍、城市規模、流動頻率三個變量在0.01顯著性水平下都顯著。這說明流入范圍、城市規模、流動頻率等流動范式因素對農業轉移人口生育水平具有顯著的影響,主要特征包括兩個方面。一方面,流入范圍、城市規模、流動頻率三個指標在模型1和模型3的各個系數值都為負,說明流動范式對農業轉移人口生育水平具有顯著的負向影響。省內農業轉移人口生育水平更高的發生概率比跨省農業轉移人口低19.91%(OR值-1,模型3)。即相對于省內農業轉移人口而言,跨省農業轉移人口生育水平相對更高。而隨著流入城市規模的擴大,農業轉移人口生育水平更高的發生概率將隨之降低16.72%(OR值-1,模型3)。同時,流動頻率每提高一個百分點,農業轉移人口生育水平更高的發生概率將降低95.82%(OR值-1,模型3)。

另一方面,從系數絕對值來看,由大到小分別為流動頻率、流入范圍、流入城市規模,說明流動范式不同維度對農業轉移人口生育水平的影響效應不同。流動頻率的影響效應遠遠大于流入范圍和流入城市規模,則流動頻率在流動范式之中占據核心主導地位,凸顯流動范式因素影響的類型異質性。因此,以流動頻率為核心的流動范式對農業轉移人口SZBMmfcGfHsSMb1vI/5+BQ==生育水平具有顯著的直接影響,農業轉移人口生育水平的變化具有顯著的“流動性效應”。關注流動頻率等流動范式因素,對提高農業轉移人口生育水平和促進我國人口均衡可持續發展具有重要的現實意義。

(二) 矛盾性:流動范式的間接作用

早期一些關于中國農業轉移人口的研究認為,流動本身難以導致農業轉移人口生育率下降,核心原因是其難以獲得養老保險和社會流動機會。①然而,隨著社會進步以及農業轉移人口受教育程度的不斷提高,部分農業轉移人口已經能夠在流入地城市獲得職工養老保險等基本公共服務,這對其生育水平產生了重要影響。一般而言,養老保險被視為生育率降低的重要誘因,養老保險對生育水平具有擠出效應。①本文結論與此一致。

調查數據顯示,有25.8%的農業轉移人口在流入地城市參加了職工養老保險。擁有養老保險的農業轉移人口的平均生育水平遠低于未參保群體(1.09<1.26)。從人數占比看,參與養老保險群體不生育和生育1個孩子的人數比例遠大于沒有參與養老保險群體(17.5%>11.5%,58.1%>54.3%);生育2個孩子和3個及以上孩子的人數占比則相反(22.8%<30.9%,1.7%<3.3%)。而從模型2和模型3可知,養老保險各系數都顯著(0.01顯著性水平),且為負,則擁有養老保險的農業轉移人口生育水平更高的發生概率比未參保群體低21.49%(OR值-1,模型3)。可見,養老保險等基本公共服務對農業轉移人口生育水平具有顯著的擠出效應。農業轉移人口基本公共服務可及性越高,其生育水平反而越低。

從模型可知(表4),流動范式各變量的系數都顯著(0.01顯著性水平),說明流動范式對農業轉移人口在流入地城市的養老保險等基本公共服務可及性具有顯著影響。然而,流動范式不同維度對農業轉移人口養老保險可及性的影響效應不同。流入范圍和流動頻率的系數為負,則省內農業轉移人口養老保險可及性更高的發生概率比跨省農業轉移人口低22.43%(OR值-1)。隨著流動頻率的增加,農業轉移人口養老保險可及性更高的發生概率也將隨之降低了73.42%(OR值-1)。而城市規模的系數為正,則隨著流入城市規模的擴大,農業轉移人口養老保險可及性更高的發生概率也隨之提高了12.30%(OR值-1)。可見,城市規模對農業轉移人口養老保險等基本公共服務可及性的影響效應為正。與之相反的是,流入范圍和流動頻率的影響效應卻為負。而從效應絕對值來看,影響效應由大到小分別為流動頻率、流入范圍、城市規模。

因此,流動范式對農業轉移人口養老保險等基本公共服務可及性具有顯著的影響(流動范式→基本公共服務)。同時,流動范式和基本公共服務都對農業轉移人口生育水平具有直接的顯著影響(流動范式→生育水平,基本公共服務→生育水平);并且從模型1、模型2、模型3可知,模型3中流動范式各指標的系數絕對值都小于模型1,而模型3中的養老保險系數絕對值都小于模型2。由此可知,流動范式會通過養老保險可及性間接影響農業轉移人口生育水平。這使得流動范式對農業轉移人口生育水平的影響路徑拓展為“流入范圍↑→養老保險(基本公共服務)↓→生育水平↑”、“城市規模↑→養老保險(基本公共服務)↑→生育水平↓”、“流動頻率↑→養老保險(基本公共服務)↓→生育水平↑”。但是,不同流動范式因素對農業轉移人口生育水平間接影響的方向相反,凸顯流動范式間接影響的矛盾性。所以,流動范式對農業轉移人口生育水平具有直接和間接的雙重影響。

(三) 直接性:流動范式的效應結構

通過計算各個系數的優勢比(OR值),可以得到流動范式和基本公共服務對農業轉移人口生育水平的相關效應(如表6所示)。流動范式對農業轉移人口生育水平的直接、間接和總效應的特征主要包括三個方面。首先,從間接效應方向看,流入范圍和流動頻率的間接效應都為正,而城市規模的間接效應卻為負。這使得流入范圍和流動頻率的總效用絕對值都小于其直接效應(0.1509<0.1991;0.8004<0.9582)。而城市規模的總效用絕對值卻大于直接效應(0.1936>0.1672)。就間接效應(絕對值)而言,由大到小依次為流動頻率、流入范圍、城市規模(0.1578>0.0482>0.0264)。

其次,就總效應而言,流動頻率的總效應絕對值遠大于流入范圍和城市規模的總效應絕對值。流動范式對農業轉移人口生育水平的總效應絕對值由大至小分別為流動頻率、城市規模、流入范圍(0.8004>0.1936>0.1509)。因此,從一定程度上來說,流動頻率構成流動范式的核心,是導致農業轉移人口生育水平下降的主要流動范式因素。從這個角度來看,關注流動頻率,是制定農業轉移人口生育支持政策的關鍵方面。

第三,從效應結構看,流入范圍、城市規模、流動頻率對農業轉移人口生育水平的直接效應(絕對值)都遠遠大于間接效應。流入范圍、城市規模、流動頻率的直接效應與其間接效應之比(絕對值)分別為4.13∶1、6.33∶1、6.07∶1。即流動范式對農業轉移人口生育水平的直接效應在總效應中占據主導地位,凸顯流動范式影響的直接性。同時,由于間接效應的方向相反,流入范圍的總效應(絕對值)小于城市規模,與其直接效應大于城市規模的結果相反。因此,盡管流動范式對農業轉移人口生育水平具有直接和間接的雙重影響,但流動頻率、流入范圍、城市規模等不同流動范式因素的作用機制存在較大差異,需要關注流動范式的具體作用路徑,從而為制定促進農業轉移人口生育支持政策提供參考。

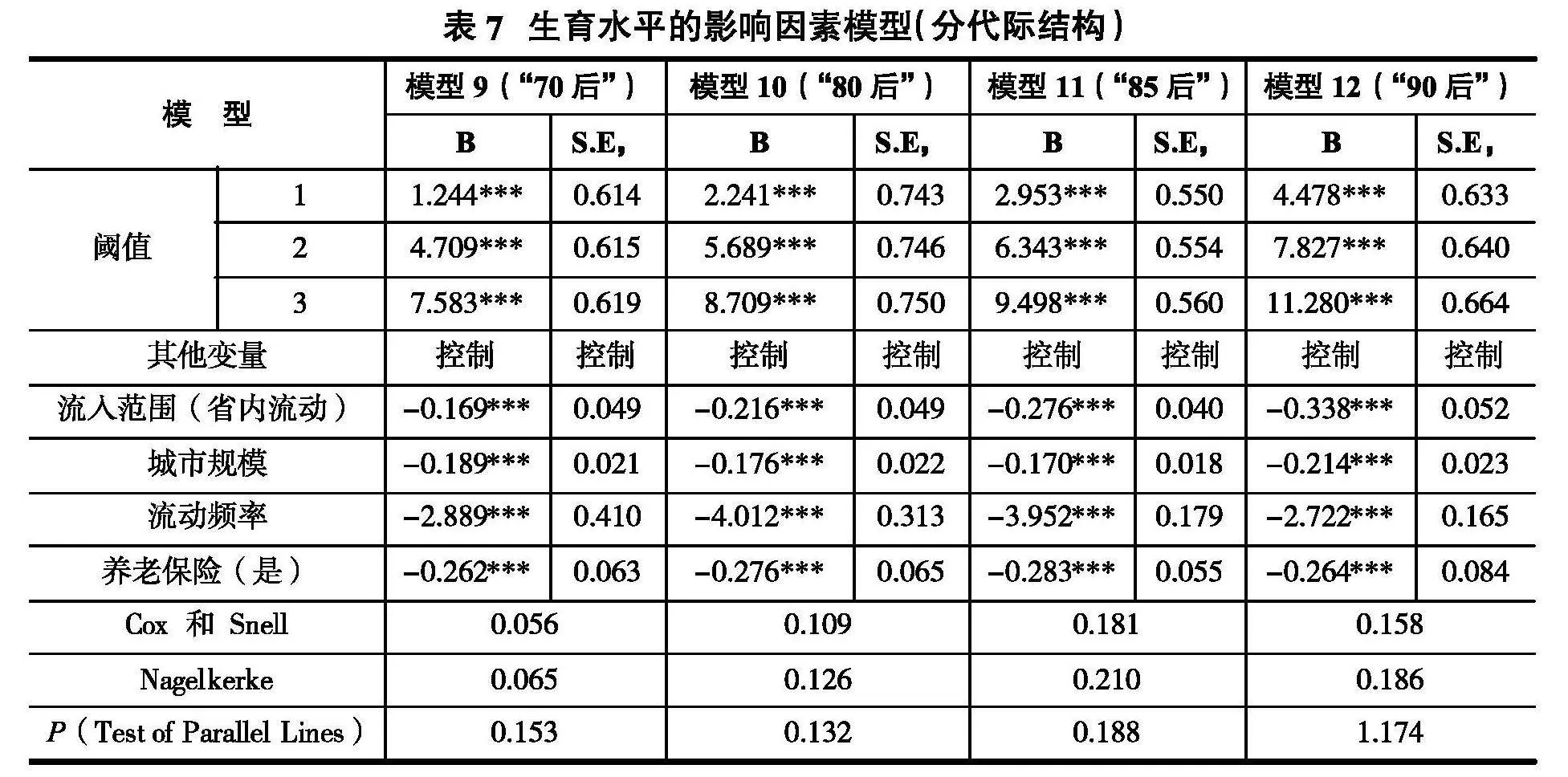

(四) 遞增性:流動范式影響效應的代際差異

代際結構對農業轉移人口生育水平具有重要影響。從模型1-3可以看到,各個系數值均為正且顯著(0.01顯著性水平)。代際結構各個模型的系數值呈現下降趨勢,說明隨著代際結構由“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的演進,農業轉移人口生育水平隨之顯著降低。因模型4中,代際結構系數都不顯著(0.1顯著性水平),則代際結構對農業轉移人口生育水平不存在間接影響。因此,農業轉移人口生育水平確實呈現顯著的“代際遞降”的變化趨勢。同時,代際結構對流動范式影響農業轉移人口生育水平的效應具有一定程度的影響。從模型5-8(見表5),模型9-12(見表7)可看到,各個相關變量系數都顯著(0.01顯著性水平),其系數方向也與總體樣本的情況一致。即使區分代際結構,流動范式和基本公共服務對農業轉移人口生育水平的顯著影響仍然一致,說明流動范式的影響機制的穩健性較高。但是,流動范式對不同代際結構農業轉移人口生育水平的影響效應卻存在一定程度差異,包括三個方面。

一是直接效應(絕對值)。流入范圍(省內流動)對農業轉移人口生育水平的直接影響效應,隨著代際結構由“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的演進而增強(0.1555<0.1943<0.2412<0.2868)。而城市規模對“90后”農業轉移人口生育水平的影響效應相對更大。流動頻率的影響效應(絕對值)則呈現沿著“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的代際結構演進而先上升后下降的“倒U形”特征(0.9444<0.9819>0.9808>0.9343,見表6),其對 “80后”“85后”農業轉移人口生育水平的影響效應相對更大。

二是間接效應。一方面,養老保險對不同代際農業轉移人口生育水平的擠出效應,其差異程度相對較小。另一方面,流動范式因素對不同代際結構農業轉移人口養老保險可及性的影響效應存在一定程度的差異。隨著“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的代際結構演進,城市規模對農業轉移人口養老保險可及性的提升效應也隨之不斷提高(0.1618<0.2068<0.2361<0.2700,見表6),而流入范圍和流動頻率的影響效應(絕對值)卻隨之不斷降低(0.1572>0.1453>0.1175>0.1024,0.9394>0.8604>0.6198>0.4663,見表6)。在兩者的共同作用之下,城市規模對農業轉移人口生育水平的間接影響效應(絕對值)也呈現沿著代際結構演進而不斷提高的變化趨勢(0.0373<0.0499<0.0582<0.0626,見表6),而流入范圍和流動頻率的間接效應則呈現沿著代際結構演進而逐步降低的態勢(0.0362>0.0350>0.0290>0.0238,0.2165>0.2075>0.1528>0.1082,見表6)。

三是總效應及其結構。無論是哪個代際農業轉移人口,流動范式對其生育水平的直接效應都遠遠大于間接效應,其直接效應都在總效應中占據核心地位。而流入范圍對農業轉移人口生育水平的影響效應都沿著“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的代際結構演進而呈現不斷提高的變化趨勢(0.1193<0.1592<0.2122<0.2631,見表6)。而城市規模對“70后”“80后”“85后”農業轉移人口生育水平的影響效應呈現微微小幅度上升的態勢,但大致持平,并低于“90后”群體(0.2095<0.2113<0.2145<0.2553,見表6)。而流動頻率對“70后”“80后”“85后”農業轉移人口生育水平的影響效應呈現不斷上升的態勢,但其對“80后”的影響效應基本與“90后”群體持平(0.7278<0.7744<0.8280>0.8261,見表6)。總體而言,流入范圍、城市規模、流動頻率等流動范式因素對農業轉移人口生育水平的總效應都呈現沿著代際結構演進而不斷上升的發展態勢。因此,流動范式對農業轉移人口生育水平的影響效應存在代際結構差異,對“90后”等相對年輕群體的影響效應更大,凸顯流動范式影響的代際遞增性。

六、 流動范式影響農業轉移人口生育水平的理論解釋

綜上所述,流動范式對農業轉移人口生育水平確實具有重要的影響,其具體作用機制包括以下三個方面(路徑圖如圖2所示)。一是流入范圍、城市規模、流動頻率等流動范式因素對農業轉移人口生育水平具有顯著的直接影響。相對于跨省農業轉移人口而言,省內農業轉移人口的生育水平相對更低。隨著城市規模的增大和流動頻率的提高,農業轉移人口生育水平也隨之顯著降低。流動頻率對農業轉移人口生育水平的直接效應遠遠大于流入范圍和城市規模,流動頻率構成流動范式的核心主體,凸顯流動范式影響的類型異質性。二是養老保險對農業轉移人口生育水平具有擠出效應。而流動范式會通過養老保險等基本公共服務而間接影響農業轉移人口生育水平。流入范圍和流動頻率對農業轉移人口養老保險可及性的影響效應為負。這與養老保險對農業轉移人口生育水平擠出作用的共同作用之下,使得流入范圍和流動頻率對農業轉移人口生育水平的間接效應為正,與其直接效應的方向相反。這導致了流入范圍和流動頻率對農業轉移人口生育水平的總效應小于其直接效應。而城市規模的情況剛好與此相反。城市規模對農業轉移人口養老保險等基本公共服務可及性具有顯著的提升效應,使得其對農業轉移人口生育水平的間接效應為負,強化了其總效應,使其總效應大于直接效應。即流入范圍、流動頻率與城市規模對農業轉移人口生育水平的間接效應方向相反,凸顯流動范式間接影響的矛盾性。但流入范圍、城市規模、流動頻率的間接效應都遠遠小于其直接效應,其直接效應在總效應中占據核心主導地位,凸顯流動范式影響的直接性。三是流入范圍、城市規模、流動頻率等對農業轉移人口生育水平的影響效應存在代際結構性。總體而言,流動范式對農業轉移人口生育水平的影響效應沿著“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的代際結構演進而逐步提高,凸顯流動范式影響的代際遞增性。流入范圍、城市規模、流動頻率等流動范式因素之所以對農業轉移人口生育水平產生這樣的影響,主要是源于農業轉移人口在城市適應過程中所面臨的“三重弱勢”。

首先,農業轉移人口具有“跨文化弱勢”。移民在進入新的文化環境之后,面臨城市的文化適應問題。由于移民往往來自與流入地城市不同的文化環境,對流入地城市的新文化環境往往較為陌生,處于“跨文化弱勢”地位。①農業轉移人口在流動過程中也面臨城鄉之間和地區之間的不同語言、飲食、生活習慣等方面的文化適應問題。一般來說,流入范圍不同,農業轉移人口面臨的文化適應內容和難度也不同。相對而言,跨省農業轉移人口比省內農業轉移人口面臨更大的文化差異,使其城市適應的難度更大,面臨更大的“跨文化弱勢”以及文化適應和由此引發的系列城市適應問題。而養育子女既具有為農業轉移人口增加生活色彩、調節家庭氣氛、豐富人生體驗、提供情感寄托、滿足精神慰藉等各種功能,也能夠為農業轉移人口的家庭發展提供人力資本和未來養老和照料等方面保障。從這個視角來看,養育子女有利于促進農業轉移人口在相對陌生城市中的心理適應、文化適應和城市融入等現實功能。這就使得面臨相對更大的“跨文化弱勢”的跨省農業轉移人口的生育水平高于省內農業轉移人口的生育水平。例如,陳某(個案1,女,33歲,山西某縣人,廣州市某企業從業人員,兒子已有5歲,目前已經再次懷孕)表示,從山西來到廣州之后,完全不懂粵語,飲食口味和生活習慣也與家鄉有一定差異,與鄰里等交往總感覺有隔閡,在廣州的家庭人員少,感覺比較冷清,希望再生育1個孩子,期望未來孩子之間能相互支持,自己和老公以后也有所寄托。而李某(個案2,女,30歲,山西某縣人,太原市某事業單位工作人員,兒子2歲)卻表示,從家鄉到了太原之后,盡管方言有所差異,但生活都比較適應,單位也按時繳納社保和住房公積金等,生活相對比較穩定,鄰里交往等方面也挺好,在短時間內不會選擇再生育。可見,“跨文化弱勢”使得跨省農業轉移人口的生育水平顯著高于省內農業轉移人口,其原因可能是生育子女可為其個人和家庭增添生活色彩和提供未來保障等。這一定程度上說明,生育子女對農業轉移人口具有“城市適應的代償功能”。

其次,農業轉移人口具有“大城市弱勢”。城市規模越大,農業轉移人口面臨的生存、生活、交往等方面的環境適應及其壓力越大,尤其是住房購買及定居安家等方面。②“大城市弱勢”使得農業轉移人口生育子女面臨更大壓力和更多負擔,從而導致其生育水平下降幅度也較大。一般來說,農業轉移人口進入城市以后,其流入地城市規模越大,相對而言,其就業競爭就越大、生活成本就越高、生存壓力就越大,其經濟適應等難度也更大,從而導致農業轉移人口生育水平更低。例如,牟某(個案3,女,30歲,湖南某縣人,上海某大專院校輔導員,兒子1歲)表示,目前在上海的房租需要3500元一個月,養育兒子需要買奶粉和尿不濕等,各個方面生活支出每個月需要10000萬元以上,生活壓力較大,在短期內不計劃再生育。而李某(個案4,女,32歲,山西某縣人,蘇州市某企業行政人員,女兒5歲,兒子2歲)表示,目前女兒在蘇州上幼兒園,婆婆在幫忙照顧孩子,生活還可以,壓力不大,如果各個方面條件允許,未來計劃再生個孩子。可見,城市規模越大,相對而言,農業轉移人口所面臨的生活壓力也越大,生育成本和生活負擔也會大大提高,從而導致流入規模更大的城市的農業轉移人口的生育水平相對更低。

再次,農業轉移人口具有“穩定性弱勢”。其流動頻率越高,城市適應難度越大,適應程度越低。①普遍而言,農業轉移人口的流動頻率越高,其在流入地城市的穩定性就越差,城市適應的難度也會有所增加,在經濟、社會、文化、制度、心理等方面的適應程度也會受到制約,這些很可能使得農業轉移人口面臨初婚年齡延遲和生育計劃推遲等各種問題。來自2015年中國綜合社會調查數據的研究發現,人口流動總體上推遲了農業轉移人口等群體的初婚年齡,②也降低了農業轉移人口的生育水平。③因而,流動頻率的提高,會使農業轉移人口生育水平顯著降低。例如,肖某(個案5,女,32歲,湖南株洲某縣人,長沙某高校行政人員,已婚未育),碩士研究生畢業之后,先在上海找了一個沒有編制的高校輔導員工作,感覺待遇不高,也沒有發展機會;工作兩年之后去蘇州又工作一年半左右,然后回到湖南省省會長沙市,通過招考入職某高校從事行政工作;結婚已有一年,正在計劃生孩子。肖某表示,由于畢業后先后輾轉三個城市,未能穩定下來,耽誤了結婚和生孩子。而楊某(個案6,女,29歲,山西省運城市某縣人,上海外企人力資源工作人員,已婚,兒子2歲),碩士研究生畢業之后在上海找了一家外企從事人力資源相關工作,到目前已經在該企業工作五年,工作比較穩定,生活也不錯,于三年前結婚并生了個兒子。由此可見,流動頻率的提高使得農業轉移人口面臨較大的“穩定性弱勢”,不利于其城市適應,也使得其生育水平顯著降低。

綜上所述,正是由于農業轉移人口面臨著“跨文化弱勢”“大城市弱勢”“穩定性弱勢”這“三重弱勢”,使得流入范圍、城市規模、流動頻率等流動范式對農業轉移人口生育水平具有顯著的降低效應,故需要根據流動范式的具體機制采取相應措施以提升農業轉移人口生育水平,促進我國人口均衡可jRB6ixgWvuiNVlSa8R5bLA==持續發展。

七、 提高農業轉移人口生育水平的對策思考

綜上所述,農業轉移人口生育水平呈現總體低位、代際遞降、群體分化的顯著特征,“生育1個孩子”成為農業轉移人口生育水平的突出特征。因此,在新型城鎮化進程中,提高農業轉移人口生育水平成為促進我國人口、社會、經濟可持續發展的重要方面。此外,養老保險等基本公共服務可及性的提高,會使得農業轉移人口生育水平顯著降低,基本公共服務對農業轉移人口生育水平具有擠出效應。農業轉移人口養老保險等基本公共服務可及性的提高,必然隨著新型城鎮化進程的推進而不斷提高。而農業轉移人口基本公共服務可及性的提高是新型城鎮化發展質量的重要方面,但隨著農業轉移人口養老保險等基本公共服務可及性的提高,其生育水平卻顯著降低。這在某種意義上體現了新型城鎮化發展進程與人口均衡可持續發展之間的“二律背反”矛盾。在這樣的現實背景下,我們需要建立具有針對性的生育激勵政策,以減緩農業轉移人口生育水平的下降速度,促進新型城鎮化和人口均衡可持續協調發展。而流入范圍、城市規模和流動頻率等流動范式因素是影響農業轉移人口生育水平的核心要素。因此,有關部門需要根據流動范式的具體作用機制,制定提升農業轉移人口生育水平的生育支持政策體系,包括以下四個方面。

(一) 重點支持:多渠道降低農業轉移人口穩定性弱勢

流動頻率的提高會使得農業轉移人口生育水平顯著降低,且其影響效應遠遠大于城市規模和流入范圍。流動頻率構成影響農業轉移人口生育水平的流動范式的核心要素,故必須以流動頻率為核心,全面降低農業轉移人口的“穩定性弱勢”,以提高其生育水平,包括以下三個方面。一是合理引導,促進農業轉移人口有序和合理流動,以降低其流動頻率。有關部門可以結合農業轉移人口人力資本、流動需求、家庭資本等方面,在借鑒國內外相關研究經驗基礎上,制定人口流動參考讀本,為農業轉移人口提供理論支持和方向指引,以引導農業轉移人口有序流動、合理流動,從而降低其“穩定性弱勢”。二是立足城市發展的階段性特征,從經濟、文化、制度等方面制定相關支持政策,為農業轉移人口立足城市和安居城市提供現實支持,以降低其“穩定性弱勢”。例如,可以考慮將農業轉移人口全部納入公共租賃住房等城市住房保障體系,為農業轉移人口安居城市提供堅實的住房保障支持等。三是加大支持力度,全面建設青年發展型城市,為農業轉移人口就業創業和發展提供更加堅實的支持。拓展農業轉移人口就業和發展機會,加大稅收、場地、資金等方面的創業支持政策力度,從而促進農業轉移人口立足城市,降低其“穩定性弱勢”,為其生育奠定堅實的基礎,從而提高其生育水平。

(二) 累進激勵:提高大城市農業轉移人口生育水平

隨著流入城市規模的增大,農業轉移人口生育水平隨之顯著降低,農業轉移人口面臨“大城市弱勢”問題,流入城市規模也是流動范式的重要構成部分。因而,需要根據城市規模,制定差別化的“累進生育激勵政策”及新型城鎮化發展戰略,為特大城市和大城市農業轉移人口提供更多的生育激勵服務和支持,以提高大城市農業轉移人口生育水平。首先,國家可以考慮根據我國城市的發展規模及其主要特征,立足全局,在新型城鎮化發展規劃及戰略之中增加生育支持相關內容,堅持累進生育激勵的主要原則,根據城市規模,從基本公共服務、稅收減免、財政支持等方面確定城市生育支持政策制定的差異化治理原則及措施,為不同規模城市制定具體的生育支持政策提供原則性指引和操作化支持。其次,不同規模城市可以根據自身經濟社會發展特征,制定更加有效的生育激勵支持政策。大城市可以考慮將生育激勵相關內容納入積分落戶范圍,既能夠激勵農業轉移人口生育,也能夠促進農業轉移人口城市適應和市民化,以提高新型城鎮化發展質量和人口均衡發展。有關部門可以根據數量累積和上限封頂原則,給予農業轉移人口積分落戶加分,如每生育1個孩子加3分,最多加6分等。最后,大城市可以給予生育2個及以上孩子的農業轉移人口更多的相關補貼和服務支持,以降低其生育成本和生活壓力,進而減緩農業轉移人口生育水平下降趨勢。

(三) 分類治理:提高農業轉移人口生育支持政策效能

流入范圍也是影響農業轉移人口生育水平的重要因素。相對而言,省內農業轉移人口的生育水平顯著低于跨省農業轉移人口的生育水平。這主要源于農業轉移人口的“跨文化弱勢”及子女的代償效應,因此,我們需要堅持分類治理的原則,提高生育支持政策的效能,以有效提升農業轉移人口生育水平。一方面,對于跨省農業轉移人口而言,可以堅持立足社區的原則,促進其社會融入,并為其生育提供多元化的服務支持,從而進一步促進其生育水平的提高。另一方面,對于省內農業轉移人口,堅持以促進其在流入地城市立足和發展為重點,多渠道著力促進其收入的提升和就業質量的改善,堅實其經濟基礎,促進其家庭發展能力的提升,從而提高其生育水平等。

(四) 群體對焦:提升農業轉移人口生育支持政策的精準性

流動范式對農業轉移人口生育水平的影響效應沿著“70后”—“80后”—“85后”—“90后”的代際結構演進而呈現不斷提高的態勢,凸顯流動范式作用的代際結構性。因此,需要根據流動范式的具體作用機制,采取有針對性的對策以提高農業轉移人口的生育水平。從年齡來看,“90后”出生群體處于生育旺盛期,但其生育水平卻最低,未來生育支持政策制定所瞄準的群體應該以“90后”出生的農業轉移人口群體為重點,“85后”次之。結合“85后”和“90后”農業轉移人口的受教育程度、生育觀念、價值取向等群體特征,在充分考慮其在生育過程中面臨的各種困難及現實需求的基礎上,我們需要有針對性地為他們提供必要的生育支持,提高生育激勵政策的精準性,從而有效地提高農業轉移人口的生育水平。

此外,影響農業轉移人口生育水平的因素是多方面的,還涉及性別、受教育程度、家庭人均收入等方面,需要綜合考慮各要素,制定系統性的生育支持激勵政策,以有效提高農業轉移人口生育水平,促進新型城鎮化和人口均衡可持續協調發展。

(責任編輯:亞立)

① 李婕:《2022年末中國人口141175萬人》,《人民日報海外版》2023年1月18日。

109

① 郭志剛:《中國低生育進程的主要特征——2015年1%人口抽樣調查結果的啟示》,《中國人口科學》2017年第4期。

② Hill Kulu,“Fertility of Internal Migrants: Comparison between Austria and Poland,” Population,Space and Place, Vol.12, No.3, 2006, pp.147-170.

③ B. S. Lee and S. C. Farber,“Fertility Adaptation by Rural—urban Migrants in Developing Countries: The Case of Korea,” Population Studies, Vol.38, No.1, 2011, pp.141-155.

④ Philip Anglewicz, Jamaica Corker and Patrick Kayembe,“The Fertility of Internal Migrants to Kinshasa,” Genus, Vol.73, No.1, 2017, pp.1-18.

⑤ 梁同貴:《人口的鄉城流動會降低生育水平嗎?——基于遞進生育率指標的分析》,《學習與實踐》2018年第2期。

⑥ 郭志剛:《流動人口對當前生育水平的影響》,《人口研究》2010年第1期。

⑦ 周皓:《人口流動對生育水平的影響:基于選擇性的分析》,《人口研究》2015年第1期。

① Goldstein Sidney and Goldstein Alice,“Inter-relations between Migration and Fertility: Their Significance for Urbanisation in Malaysia,” Goldstein Sidney; Goldstein Alice, Vol.8, No.1, 1984, pp.93-104.

② 薛君:《中斷與融合:人口流動對生育水平的影響》,《人口學刊》2018年第4期。

③ A. González-Ferrer, T. Castro-Martín, E. K. Kraus and T. Eremenko,“Childbearing Patterns among Immigrant Women and Their Daughters in Spain,” Demographic Research, Vol.37, No.19, 2017, pp.599-634.

④ 梁同貴:《人口的鄉城流動對生育水平的影響》,《南方人口》2018年第1期。

⑤ Stephen Obeng Gyimah,“Migration and Fertility Behavior in Sub-Saharan Africa: The Case of Ghana,” Journal of Comparative Family Studies, Vol.37, No.2, 2006, pp.235-252.

⑥ Frank Reanne and Heuveline Patrick,“A Crossover in Mexican and Mexican-American Fertility Rates: Evidence and Explanations for an Emerging Paradox,” Demographic Research, Vol.12, No.4, 2005, pp.77-104.

⑦ 周皓:《人口流動對生育水平影響的區域差異》,《人口與發展》2016年第3期。

111

① Calvin Goldscheider, Urban Migrants in Developing Nations:Patterns and Problems of Adjustment. Boulder Colo: Westview Press, 1983, p.515.

② 江立華:《論農民工在城市的生存與現代性》,《鄭州大學學報》(哲學社會科學版)2004年第1期。

③ B. S. Lee and L. Pol,“A Comparison of Fertility Adaptation between Mexican Immigrants to the U.S. and Internal Migrants in Mexico,” Contemporary Policy Issues, Vol.3, No.1, 1985, pp.91-101.

④ 梁土坤:《城市適應:流動人口生育意愿的影響因素及其政策涵義》,《大連理工大學學報》(社會科學版)2018年第6期。

⑤ 關信平:《中國流動人口問題的實質及相關政策分析》,《國家行政學院學報》2014年第5期。

① Clifford O. Odimegwu and Yemi Adewoyin,“Ethnic Fertility Behavior and Internal Migration in Nigeria: Revisiting the Migrant Fertility Hypotheses,” Genus: Journal of Population Sciences, Vol.76, No.3, 2020, pp.79-85.

② 侯慧麗:《城市化進程中流入地城市規模對流動人口生育意愿的影響》,《人口與發展》2017年第5期。

③ 石人炳、陳寧:《城—城流動人口養老保險參保影響因素研究——基于全國流動人口動態監測數據的分析》,《人口研究》2015年第4期。

④ 李姍:《東北地區流動人口養老保險參與現狀及影響因素研究》,《社會科學戰線》2016年第3期。

113

① 李丁、郭志剛:《中國流動人口的生育水平——基于全國流動人口動態監測調查數據的分析》,《中國人口科學》2014年第3期。

② 李姍:《東北地區流動人口參加養老保險的代際差分與戶籍之別》,《人口學刊》2016年第5期。

③ 李波平、向華麗:《不同代際育齡婦女生育意愿及影響因素研究——以武漢城市圈為例》,《人口與經濟》2010年第3期。

① 卿石松:《生育意愿的代際傳遞:父母觀念和行為的影響》,《中國人口科學》2022年第5期。

② 王天宇、彭曉博:《社會保障對生育意愿的影響:來自新型農村合作醫療的證據》,《經濟研究》2015年第2期。

③ 徐萌娜、王明琳:《社會資本怎樣影響生育意愿——基于CGSS數據的實證研究》,《財經論叢》2021年第11期。

① 翟振武、金光照、張逸楊:《中國生育水平再探索——基于第七次全國人口普查數據的分析》,《人口研究》2022年第4期。

117

① Fei Guo,“Fertility Behaviors of Rural-to-Urban Migrants in China,” Asian and Pacific Migration Journal, Vol.16, No.1, 2007, pp.57-79.

119

① Robert Fenge and Beatrice Scheubel, “Pensions and Fertility: Back to the Roots,” Journal of Population Economics,Vol.30, No.1, 2017, pp.93-139.

① Robert L. Freedman,“Nutrition Problems and Adaption of Migrants in a New Cultural Environment,” International Migration, Vol.11, No.1, 1973, pp.15-31.

② Yanjiao Song and Chuanyong Zhang,“City Size and Housing Purchase Intention: Evidence from Rural-urban Migrants in China,” Urban Studies, Vol.57, No.9, 2020, pp.1866-1886.

① Shane Davies, “Behavior in New Environments: Adaption of Migrant Populations,” Economic Geography, Vol.47, No.4, 2016, pp.558-560.

② 彭大松:《人口流動與初婚機會:福音還是夢魘?——基于CGSS2015數據的分析》,《人口與發展》2020年第1期。

③ 周皓:《人口流動對生育水平的影響:基于選擇性的分析》,《人口研究》2015年第1期。