土地流轉與勞動力轉移的要素互動對城鄉收入差距的影響

摘要:要素流動對于破解城鄉融合發展難題,建立均衡增長和良性循環的城鄉關系具有重要影響。基于2005—2020年31個省級宏觀面板數據,考察土地制度綜合配套改革下土地流轉與勞動力轉移的互動關系及對城鄉收入差距的影響與作用機制。研究發現:土地流轉與勞動力轉移之間具有顯著的正向互動效應。土地流轉與勞動力轉移的互動有助于縮小城鄉收入差距。土地流轉與勞動力轉移的互動,通過促進城市化水平、提高產業高級化程度,間接縮小城鄉收入差距。此外,土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響具有異質性,對工資性收入差距存在顯著的負向影響。為進一步縮小城鄉收入差距,需要推動土地和戶籍制度聯動改革,擴大人地要素的權利開放程度,強化城鄉土地、勞動力要素的流動性,完善土地流轉和勞動力市場,引導農村轉移勞動力參與土地流轉。

關鍵詞:土地流轉;勞動力轉移;要素互動;城鄉收入差距

中圖分類號:F3211文獻標識碼:A文章編號:1001-148X(2024)05-0081-13

收稿日期:2024-03-02

作者簡介:李聰(1995—),男,河南周口人,博士研究生,講師,碩士生導師,研究方向:土地經濟與政策;蔣妍(1973—),本文通訊作者,女,安徽宿州人,副教授,研究方向:抽樣調查、計量經濟學。

基金項目:國家自然科學基金項目“中國農地制度變遷的微觀機制研究:動態變遷模型的構建與檢驗”,項目編號:72174202;教育部人文社會科學研究規劃基金項目“中國農村土地制度與配套制度協同演進機制研究——基于制度互補視角”,項目編號:21YJA630014;內蒙古自治區統計科研課題“內蒙古邊境貿易與邊境旅游耦合發展水平評價及空間效應研究”,項目編號:TJXHKT202406。

一、引言

根據農業農村部數據顯示,截至2021年底,農村承包耕地流轉面積557億畝,占家庭承包經營耕地總面積比重的3537%。與此同時,據《2021年農民工監測調查報告》顯示,2021年全國外出就業的農村勞動力總量29251萬人,比2020年增加691萬人,增長24%。以上不斷優化的土地流轉和勞動力轉移,為土地規模化經營、農村居民人均收入的提高奠定了基礎。但是,近年來,我國土地流轉、勞動力轉移上升趨勢明顯放緩,特別是相較于發達國家、發展中國家,抑或原計劃經濟國家,城鄉居民收入倍差均低于15,我國城鄉居民收入倍差達256,城鄉收入差距形勢依然嚴峻[1]。

為改善以上狀況,鞏固土地流轉和勞動力轉移在提高農民家庭收入中的決定性作用,中央政府推動了圍繞土地與戶籍制度的綜合配套改革。2013年,《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出,必須更加注重改革的系統性、整體性、協同性。把進城落戶農民完全納入城鎮住房和社會保障體系。建立財政轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制,從嚴合理供給城市建設用地。建立所有權、承包權、經營權等三權分置的農地權利體系,將土地承包經營權劃分為承包權和經營權。2020年,《中華人民共和國民法典》規定,土地承包經營權人可以自主決定,依法進行出租、入股或者其他方式向他人流轉土地經營權。2021年,十三屆全國人大四次會議通過的《關于國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2023年遠景目標綱要的決議》要求,擴大農村勞動力外出就業規模,實現農村勞動力高質量的轉移就業,讓外地與本地農業轉移人口享有同等權利。國家發展改革委印發的《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》強調,要把社保繳納年限和居住年限作為主要衡量指標,制定差異化落戶政策。對具備條件的都市圈和城市群內戶籍準入年限同城化累計互認。由此可見,借助土地與戶籍制度綜合配套改革,整合城鄉土地、勞動力要素的市場化配置,力爭破除阻礙要素自主有序流動的體制機制障礙,促進土地、勞動力要素資源的充分自由流動,是城鄉融合背景下縮小城鄉收入差距,推動經濟社會高質量發展的政策應有之義。

推進綜合配套改革成為新時期全面深化改革的重要制度安排,是加強國家治理體系和治理能力現代化的關鍵舉措,中央政府通過一攬子政策部署予以推進的土地制度綜合配套改革,能否實現土地流轉與勞動力轉移的互動,并縮小城鄉收入差距?如果可以,其具備了怎樣的現實條件?其背后的機制是什么?對上述問題的回答將直接影響我國正在進行的城鄉融合綜合配套改革的政策效果。

二、文獻綜述

目前,土地流轉在發展現代農業過程中的基礎性作用已經得到廣大學者的認同,但是,對于我國土地流轉現狀無法適應現代農業發展要求的內在原因,仍存在爭論[2]。其中,產權制度制約土地流轉的觀點得到大多數學者的支持[3]。產權制度不健全導致的農地市場缺失、土地流轉不暢,農地資產價值難以充分顯現,是影響中國農村經濟發展和農民收入提高的關鍵因素[4]。以上僅僅是問題的一個方面,與之緊密相關的另一個主要因素在于農村勞動力轉移緩慢。劉易斯二元經濟發展模型認為,勞動力轉移有助于消除城鄉收入差距。然而,現實與經典理論相悖之處在于,勞動力轉移的戶籍制度障礙增加了農村勞動力向城市轉移的成本[5],使得農村勞動力受到差別對待,城市居民與轉移的農村勞動力之間關于教育、醫療等社會福利與公共服務的不平等,抑制了勞動力轉移,并對城鄉收入分配產生影響[6]。現實中,進城農民并不是不愿放棄土地權益,而是戶籍制度背后的社會福利和公共服務并沒有隨著農民進城而得到保障。當地方政府以經濟增長和晉升為行動指引時,不能完全拒絕農民轉戶需求的情況下,高筑人口“準入門檻”成為大城市的普遍做法[7],諸如:合法固定的住所、穩定的收入來源、正當的職業等。

已有研究多從土地流轉或者勞動力轉移單個層面討論對城鄉收入差距的影響。一方面,土地流轉顯著提高了農戶的收入水平[8-9],使低收入農村居民獲得比高收入農村居民更多的收入回報,賦予了農民更多財產權利和權益保障[10-11],改善了農戶家庭福利水平和農村收入不平等狀況,具有多維減貧效應[12-13];另一方面,農村勞動力轉移也能顯著降低城鄉收入差距[14-15],特別是在低農業勞動生產率地區對城鄉收入差距的縮減作用更為顯著[16],而且在勞動力轉移影響城鄉收入差距中,農業技術水平是關鍵的門檻變量[17-18]。

綜合來看,城鄉收入差距問題不僅僅是土地流轉,抑或勞動轉移的單一問題,而是二者共同作用的結果[19-20]。一方面,土地流轉促進了非農就業,為剩余勞動力的轉移創造了條件,二者之間具有顯著的正相關關系[21]。當勞動力轉移受到承包地制度的束縛時,只有改革土地制度和戶籍制度才能實現勞動力的永久轉移[22]。另一方面,農村勞動力從農業生產中轉出能夠進一步促進土地流轉市場發育。例如,Huang等(2012)基于中國農村全國性調查1046戶家庭面板數據的研究,認為非農勞動力市場和土地流轉市場之間存在高度相關性,戶主參與非農就業提高1%,土地流轉的概率會增加3%[23]。譚丹和黃賢金(2007)的研究發現,農戶家庭非農就業率提高1%,農村土地流轉率將提高1626%[24]。Kung(2002)對中國6省農地數據的分析,認為土地流轉是勞動力轉移的外部驅動力,非農勞動力市場更加活躍的村莊,更有可能導致土地流轉市場的發育,農戶更多地參與勞動力轉移,減少了其租用土地的面積,提高了土地流轉市場化程度[25]。

基于此,使用2005—2020年全國31個省級(除港澳臺地區)面板數據,具體分析土地流轉和勞動力轉移兩種要素之間的互動關系,及其對城鄉收入差距的影響和作用機制,為理解城鄉收入差距的形成原因提供新場景和新證據。根據收入來源的不同,將城鄉居民收入差距劃分為工資性、經營性、財產性和轉移性等收入差距,進一步實證檢驗土地流轉與勞動力轉移的互動關系對城鄉收入差距影響可能存在的異質性。

本文的邊際貢獻主要體現在兩個方面:

一方面,跳出對單項要素流動的配置效率考量,將土地與戶籍制度的綜合配套轉化到土地流轉和勞動力轉移的要素互動關系的研究上來。已有研究沒有同時考慮多種生產要素配置之間的相互關聯對城鄉收入差距的綜合影響,特別是針對土地流轉與勞動力轉移的互動關系的研究仍顯不足。可以說,倘若后續研究僅限于對二者之間單一因素的測算,很難揭示城鄉收入差距產生的根本原因。另一方面,探究土地流轉與勞動力轉移的要素互動關系對城鄉收入差距影響的作用機制,為城鄉融合發展尋找突破口。已有研究為分析城鄉收入差距提供了眾多分析向度和定性判斷,但基于實證考察人地要素互動和城鄉收入差距關系的定量探討尚不多見。更加缺乏的是,將土地流轉和勞動力轉移納入同一研究框架,系統研究要素互動的影響機制和效應差異,通過對土地流轉與勞動力轉移要素互動關系影響城鄉收入差距具體機理的探討,能夠為人地要素綜合配置的改革實踐提供理論支持和經驗證據。

三、理論分析與研究假說

(一)土地與戶籍制度綜合配套改革的具體表征

市場引導要素有序流動,需要對要素權利進行清晰的界定和保護。土地制度綜合配套改革通過權利開放保障了轉戶農民的基本權利和發展權利,在土地與戶籍制度之間暢通了城鄉要素的流動渠道,有助于平衡城鄉利益分配,實現城鄉融合發展。

1以促進土地流轉為內容的土地承包經營權制度改革。制度是保障權利的基礎。起初,農村家庭聯產承包責任制下土地所有權和承包經營權的兩權分離,打破了分配中的平均主義,奠定了土地流轉的基礎,提高了土地生產率。之后,隨著承包農戶自發地通過互換、轉包、轉讓等方式進行小規模的土地承包經營權流轉現象逐漸增多,土地承包權主體與經營權主體發生分離,導致經營主體所取得的權利效力較弱,保障力度不夠,難以形成穩定的經營預期和擔保融資,制約了土地流轉。農村土地承包經營權制度改革通過“三權分置”,把經營權從承包經營權中分離出來,賦予承包經營權抵押、擔保和入股等權能,完善了農村土地權利結構。一方面,將農村土地承包權的取得,與集體經濟組織成員資格相掛鉤,強化了農村集體經濟組織成員的身份認同,暢通了農村集體經濟組織成員分享集體利益的渠道,有助于保障農村集體經濟組織成員享有均等的分配權能;另一方面,在土地承包經營權之上派生出的土地經營權,摒棄了對轉入主體的身份限制,增強了農民對承包地轉包、出租、互換、入股等流轉權能及承包經營權抵押、擔保權能,旨在引導農村土地經營權有序流轉(如圖1所示)。

圖1土地產權制度中的權利細分

2以促進勞動力轉移為內容的戶籍制度改革。從戶籍制度中的權利界定來看,戶籍制度改革的實質是破除對農村勞動力轉移的限制,保障城鄉勞動力享有同等的基本權利。回顧戶籍制度改革的四個階段,階段1:1958—1977年,嚴格限制勞動力轉移。在城鄉之間人口流動上筑起戶籍制度屏障,并在相當長的時期內維持“既不能讓城市勞動力盲目增加,又不能讓農村勞動力盲目外流”的局面。階段2:1978—1991年,局部調整,由堵到疏。放寬城鎮落戶限制,為進城農民或家屬發放《自理口糧戶口簿》。階段3:1992—2012年,明顯突破,逐步剝離戶籍的福利功能。改革重心也從促進農村勞動力的空間自由流動向構建基本公共服務均等化方向過渡。階段4:2013年至今,深化推進階段。全面實行居住證制度,加快建立農業轉移人口市民化激勵機制。可以發現,當農村勞動力在城市中享有更多權利,更好地轉移到城市時,戶籍制度改革的效果也就越好。

目前,戶籍制度改革對農村勞動力生存權與發展權(平等權、自由權)的界定和保障程度仍顯不夠。具體表現為:一是戶籍制度限制了農村勞動力平等享受社會保障的生存權。我國城市社會救助制度仍然是以戶籍制度為基礎,將農村轉移勞動力排除在最低生活保障制度之外。當農村轉移勞動力遭遇失業或因病致貧時,不能和城鎮居民一樣享受城市最低生活保障。二是農村轉移勞動力的發展權受到限制。一方面,農村勞動力無法享受自由遷移權,特別是吸納多數勞動力的特大城市仍然設定了較高的準入條件,導致經濟能力差、文化素質低的農村轉移勞動力無法融入。另一方面,轉移勞動力平等享受公共品供給的權利也并不完善。首先,農村轉移勞動力沒有享受住房福利的權利。經濟適用房、保障性住房作為福利與城鎮戶口相聯系,但轉移勞動力戶籍仍為農村戶口,使其享有經濟適用房等住房福利的權利受到限制。其次,無法享受平等受教育和就業的權利。由于城鎮義務教育經費按照戶籍人口支付,使轉移勞動力子女難以享受流入地政府公平的義務教育,增加了轉移勞動力的教育支出成本。另外,農村轉移勞動力無法獲得完善的就業信息,致使農村勞動力尋找工作機會和轉移的成本增加;同時,由于難以獲得職業培訓的機會,弱化了農村勞動力向較高收入職業轉移的能力。因此,深化戶籍制度改革,保障轉移勞動力的生存權和發展權,有助于促進勞動力轉移(如圖2所示)。

圖2戶籍制度中對農民權利的限制

(二)土地制度綜合配套改革、權利開放與人地要素互動

制度安排的背后是權利的互動,權利細分和不同形式要素權利的結合,決定了要素組合和利益分配結構,是對要素生產和保障功能的重塑。可以說,土地與戶籍制度配套背后是土地、勞動力權利的結合和要素功能的轉換,具體而言:

土地承包經營權流轉制度改革激發了農地的生產功能,有助于促進土地流轉,但已流轉的農戶受到戶籍制度的限制,無法有效進城落戶,特別是戶籍制度隱含的城鄉勞動力之間的社會福利差異進一步抑制了勞動力的轉移落戶,人地之間相互強化其生產功能的目標也就較難達成。因此,實現土地與戶籍制度之間良性互補的關鍵在于,通過權利界定和保護,將二者對人地要素的生產功能“搞對”,提高要素的組合效率。一方面,繼續遵循土地產權制度改革沿著產權明晰的方向進行,通過深入貫徹實施三權分置、土地確權登記頒證發揮產權制度對土地資源的配置,提升其生產功能;另一方面,進一步消除戶籍制度對勞動力轉移的權利限制,提高農村轉移勞動力在城市中的權益保障和生產發展能力。

以承包地“三權分置”和居住證制度綜合配套改革為例,二者之間的聯動改革是土地和戶籍綜合配套改革的體現,是對土地、勞動力權利的強化,增強了土地、勞動力要素的生產功能。一方面,“三權分置”通過土地權利細化,把家庭承包經營中的土地收益進行重新分配,明晰土地流轉場域中土地所有權、承包權和經營權的邊界,保障土地權益分配能夠順利實施,使農民得到更多的土地經營剩余索取權,促進土地市場化流轉,提高土地規模化經營和農村剩余勞動力的轉移。“三權分置”通過健全土地承包經營權,為農村勞動力進入城市提供了制度推力。另一方面,居住證制度的不斷完善,特別是進一步健全的權利清單,實質上保障了農村轉移勞動力所享有的城市權利,例如,勞動就業、住房公積金的享受與提取等。這進一步提升了農村轉移勞動力的權益保障和福利水平,有助于促進社會福利均等化和流動人口市民化,為“三權分置”下農村轉移勞動力進城落戶、降低生活成本提供了政策支持。

由此,圍繞權利開放,建立土地與戶籍的制度聯系,強化土地流轉和勞動力轉移的良性互動,縮小城鄉收入差距。土地、戶籍制度通過制度配套,強化了人地要素的生產功能,在供求機制與價格引導下,增強土地流轉和勞動力轉移之間的互動,激發二者之間的正向影響,縮小城鄉收入差距。當土地流轉程度越高,土地資源的配置效率越充分,越有助于提高農民收入水平;農村勞動力轉移和城市落戶程度越高,農民的非農收入比重隨之增加,相應的收入水平就越高。uttZkEeMOajInZ0RbVA7jsuXSDraxNAiCQ8bGq5Tgkk=即土地流轉程度越高,在增強土地資產價值的同時,能夠促進農民從有限的土地資源中解放出來;而且,通過戶籍制度改革,將從土地流轉中解放出來的勞動力資源轉移到城市,從土地流轉與勞動轉移的互動中實現農民收入的增加,縮小城鄉收入差距。

(三)土地制度綜合配套改革下人地要素互動對城鄉收入差距影響的數理分析

1考察土地與戶籍制度綜合配套改革的模型設定。本文設定參數a、b為域D、域H對行為人收益函數產生的因素,其中,a作為在土地制度A相關域內行為人對于土地流轉的認知,b作為在戶籍制度B相關域內行為人對于勞動力轉移和落戶的認知。這些認知表現在參數水平上,并影響整體制度變遷。在每期,行為人都努力實現收益函數的最大化,在不存在社會倒退的情況下,f、g就表現為非遞減函數。如果時間變量t進入,表示參數Va、b的變化過程:

(t+1)=f(a(t),b(t),A(t),B(t))(1)

b(t+1)=g(a(t),b(t),A(t),B(t))(2)

首先,考慮如下情形:在t=0時,戶籍制度B*存在于域H,而土地制度A*存在于域D,u(A*:B*,η(0))<u(A**:B*,η(0))。即盡管制度B*存在于域H,但因為η值太低,互補性制度A*未能確立,例如,支持A*的能力積累不充分,或制度環境不理想。與此同時,假定η(1)>η(0),即互補于制度A*和B*的制度相關參數隨時間而不斷改進。對于所有t>1,η(t+1)>η(t)。這樣,A*相對于A**的比較劣勢隨著報酬函數u對于η的距離不斷增加而持續下降。如果更強的互補性條件成立,使得不僅距離u(A*:B*,η(t))-u(A**:B*,η(t))隨時間而遞增,而且對于充分大的θ(t)值,它嚴格為正數,那么A*將最終在D域出現。

其中,土地制度與戶籍制度的互補性關系可用參數η,互補參數η越大,制度域間的互補性越強,越能夠使得各部分之間相互聯系形成的新結構的功能顯現,進而提升總的生產效率,達到縮小城鄉收入差距的效果。

2包含土地流轉與勞動力轉移互動的數理模型。假設每個家庭的總勞動時間稟賦為L-,承包地數為Tc。家庭將它的勞動力稟賦在農業生產Lf、打工活動Lw之間進行分配。這些活動以如下方式產生收入:F(K,Tf,Lf)、WtLw,其中,K為土地投資,Tf為實際耕種的土地,所以流轉土地為T=Tf-Tc=T(r),流轉土地T是租金r的增函數。F(·)是規模報酬不變的生產函數,且交叉偏導為正。農民打工的工作機會受到限制;Wt是農民打工的預期工資收入,θ代表社會保障與土地流轉制度之間的互補性系數,W-是農民外出務工當期的平均工資,Wt=W-(1+θ)代表農民打工的預期工資收入應該等于當期的平均工資W-和社會保障與土地流轉互補性產生的未來工資現值θW-,假設Wt是平均工資W-的函數。在競爭約束下,Wt=(1-r)F(K,Tf,Lf)。

另外,由于農民預期的工作機會并不確定,即Lw=LW-+η,其中η代表土地流轉與勞動力轉移之間的互補性系數,隨著互補性的增加將導致農村外出務工的機會提高。假設r是土地流轉的租金,租金越高,意味著土地流轉的可能性越大。所以在完全勞動力市場和競爭環境下,土地完全流轉的農民收益為:

MaxR=WtLw+rF(K,Tf,Lf)(3)

約束條件為:

Wt=(1-r)F(K,Tf,Lf)(4)

Lf+Lw=1;η∈[0,1];0<Lf,Lw≤1(5)

構建拉格朗日函數:

M=WtLw+rF(K,Tf,Lf)+λ[Wt-(1-r)F(K,Tf,Lf)](6)

=Wt(LW-+η)+rF(K,Tf,Lf)-λ[Wt-(1-r)F(K,Tf,Lf)]=Wt(1-Lf)+η+rF(K,Tf,Lf)-λ[Wt-(1-r)F(K,Tf,Lf)]

函數的一階條件為:

MT=rFT+λ(1-r)FT=0(7)

ML=Wt+rFL+λ(1-r)FT=0(8)

MW=1-Lf+η-λ=0(9)

Mλ=Wt-(1-r)F(K,Tf,Lf)=0(10)

求解均衡條件為:r=W-(1+θ)(Lw+η)+FF-W-(1+θ)(Lf-η)=W-(1+θ)(Lw+η)+FF-W-(1+θ)(1-Lw-η)

由此可得,土地流轉與勞動力轉移之間的互補性η的擴大,使得更多農村勞動力轉移到城市,對土地流轉租金價格產生影響,決定了土地流轉的程度。也就是說,當勞動力轉移與土地流轉之間的互補性系數較低時,土地流轉的租金降低,土地的社會保障和就業功能得到凸顯,進一步抑制了農民的土地流轉行為。當勞動力轉移與土地流轉之間的互補性系數提高時,農村勞動力轉移機會增加,土地原本具有的就業保障功能被剝離,土地流轉隨之增加。

3引入兩期模型,刻畫土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響。在第一期,農村居民人均收入為W-r,農業人口為n,城鎮居民人均收入W-u,城鎮人口為m,城鄉收入差距用泰爾指數表示:

T=W-rnW-rn+W-umlnW-rn/(W-rn+W-um)n/(n+m)+W-umW-rn+W-umlnW-um/(W-rn+W-um)m/(n+m)(11)

第二期時,土地流轉與勞動力轉移的互補性系數η增加時,農村勞動力向城市轉移程度提高,Lw增加,在人均收入不變,人口總數也不變的情況下,農村勞動力發生轉移,使得a部分的農業人口轉為非農業人口,可得出:

T=W-r(n-a)W-r(n-a)+W-u(m+a)lnW-r(n-a)W-r(n-a)+W-u(m+a)n-an+m+W-u(m+a)W-r(n-a)+W-u(m+a)lnW-u(m+a)/W-r(n-a)+W-u(m+a)(m+a)/(n+m)(12)

令u(a)=m+an+m,p=W-r/W-u,可得:

T(u(a),p)=P(1-u)P(1-u)+ulnPP(1-u)+u+uP(1-u)+uln1P(1-u)+u=(1-u)PlnPP(1-u)+u-lnP(1-u)+u(13)

對u求導,可得:T(u,p)u=-plnpp(1-u)+u2-1-pp(1-u)+u=0(14)

u-(p)=-p1-p-plnp(1-p)2<0,其中,0<p=W-r/W-u<1(15)

隨著轉移人口的增加,u(a)=m+an+m增大,T(u,p)u<0,背后經濟學含義是土地與戶籍制度通過權利開放,強化了并列型制度的互補關系,導致二者互補性參數η增大,使得土地和勞動力要素配置效率增強,提高了土地流轉和勞動力轉移的生產效率,有助于縮小城鄉收入差距。由此,提出如下假說:

H1:土地與戶籍制度綜合配套改革通過權利的相互強化,激發了土地流轉與勞動力轉移之間的互動關系,有助于縮小城鄉收入差距。

(四)城市化水平和產業結構升級的中介作用

我國城市化分為兩個層面,一是土地的城市化,二是人口的城市化,相較于土地的城市化,人口的城市化水平是嚴重滯后的。提高人口的城市化,意味著有大批勞動力從農村流向城市,關鍵在于農村勞動力如何才能在城鄉之間有序流動,為城市化發展提供支持。此間,戶籍制度是我國農村勞動力流入城市,由農民轉變為市民的主要障礙,體現為城市戶籍人員與非戶籍人員在就業、養老、子女教育、醫療、住房等城市福利方面的巨大差異。這種差異增加了進城農民在城市中的生活成本,阻礙了農村勞動力的轉移,抑制了人口城市化的進程。另外,農村勞動力轉移的背后是人力資本從第一產業向第二、三產業的流動,是從勞動報酬低的農業部門向勞動力報酬高的工業和服務業的流動,承載著城鄉產業結構的優化升級。因此,農村勞動力轉移不暢將影響城市化進程和產業結構升級。

值得注意的是,我國農村勞動力轉移不僅受到自身制度的約束,而且與鄰近制度,特別是土地與戶籍制度之間存在密切的聯系。一方面,產權制度因素導致的農地市場缺失、農地資產價值難以充分顯現導致農地流轉緩慢,使得農村大量勞動力滯留農業生產。另一方面,戶籍制度導致農村勞動力流動性障礙,使得農民市民化受阻,廣大農民無法從生產率較低的農業生產中轉移出來,抑制了農地流轉。可以說,土地流轉和勞動力轉移的互補,可以提高農村勞動生產率和人均資源擁有量,有助于促進農業的規模化經營和現代化水平;而且轉移出去的勞動力為城市二、三產業的發展和優化升級提供了大量的人力資本,這些人力資本不僅是產業結構升級的基礎,也決定了產業結構升級的速度、方向和效果(如圖3所示)。由此,提出假說H2:土地流轉與勞動力轉移的互動,通過提高城市化水平和產業結構升級,縮小城鄉收入差距。

圖3土地與戶籍制度綜合配套與城鄉收入差距

四、研究設計與模型設定

(一)數據來源

鑒于2005年之前關于土地流轉數據的統計并不完善,數據存在大量缺失,直到2005年之后,包含土地流轉數據在《中國農村經營管理統計年報》中才有各省份較為完整的統計,本文以2005—2020年為研究時間段。由于本文立足土地流轉對城鄉收入差距影響的研究,現有數據中涉及城鄉收入差距的微觀數據相對較少,可以獲得的城鄉收入差距數據更多停留在省級層面;而且本文的計量分析需要用到面板數據,涉及面板數據的微觀指標更加難以取得,所以本文使用宏觀數據,選取地域為我國除港澳臺地區以外的31個省級行政區數據作為研究樣本。其中,各省土地流轉面積、家庭承包耕地總面積、人均受教育年限、農村居民人均純收入、勞動力人口數量、農業機械化程度來源于《中國農村經營管理統計年報(2005—2021)》《中國勞動年鑒(2005—2021)》,城鎮居民人均可支配收入、人均GDP、年度進出口總額、教育支出、財政支農占比、社會保障支出總額等控制變量主要來源于《中國統計年鑒(2005—2021)》、國家統計局網站。另外,由于本文使用的每個數據值都較大,需對以上變量取自然對數,以縮小數值之間的絕對差異,避免受個別極端值的影響,保證數據的平穩性,避免模型的共線性、異方差性的問題。

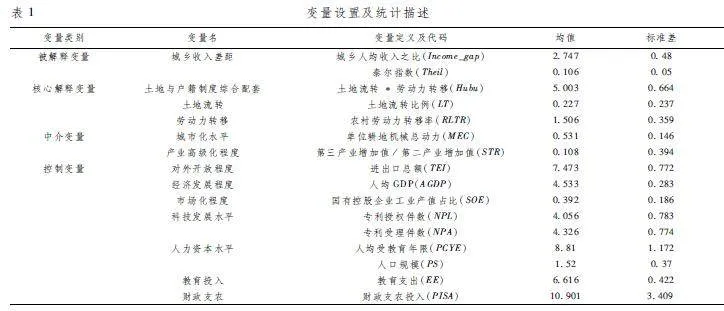

(二)變量說明

1被解釋變量。采用城鄉居民人均收入之比、泰爾指數度量被解釋變量城鄉收入差距。城鄉居民收入比指標用城市居民人均可支配收入與農村居民人均純收入指標來測算;城鄉收入泰爾指數采用如下計算公式予以測算:

Theilt=∑2i=1IitItInIitPitItPt=I1tItInI1tP1tItPt+(I2tIt)InI2tP2tItPt(16)

其中,Iit表示t時期i地區城鎮或農村收入,It表示t時期地區的總收入,Pit表示t時期i地區城鎮或農村人口,Pt表示t時期地區總人口。

2解釋變量。土地與戶籍制度綜合配套程度通過土地流轉與勞動力轉移率的交乘項體現。其中,考慮到每個省份耕地面積具有較大差別,采用土地流轉面積衡量土地流轉可能產生的偏誤,故采用土地流轉面積占本省耕地總面積的比例作為衡量土地流轉狀況的代理變量。采用農村勞動力轉移率[(鄉村從業人員數-鄉村農業從業人員數)/鄉村從業人員數]衡量農村勞動力轉移狀況。選取城市化水平和產業高級化程度作為中介變量。其中,采用城市人口占總人口的比重衡量城市化水平,使用第三產業增加值與第二產業增加值比值衡量產業高級化程度。

3控制變量。參考于井遠和王金秀[26]、熊凱軍[27]的研究,選取經濟發展程度(人均GDP、第一產業生產總值占比)、對外開放程度(進出口總額)、市場化程度(規模以上國有控股工業企業工業銷售產值/規模以上工業企業工業銷售產值)、科技發展水平(專利申請授權數和專利申請受理數)、人力資本水平(人均受教育年限、教育支出、勞動力人口數量)、財政支農投入占比(涉農支出金額/財政支出)作為控制變量。以上所有變量描述統計結果如表1所示。

(三)模型設定

首先,為檢驗土地流轉與勞動力轉移的互動關系,設定聯立方程模型如下:

Landit=γ0+γ1Labit+γjControlit+θi+μt+εit(17)

Labit=λ0+λ1Landit+λjControlit+θi+μt+φit(18)

其次,由于土地流轉與勞動力轉移的互動與城鄉收入差距之間緊密的作用關系,僅采用普通最小二乘法很難刻畫二者之間的因果效應,而且,為消除不可觀測的地區、時間因素導致的估計偏誤,通過構建固定效應模型實證檢驗土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響。

Income_gapit=α0+α1Hubuit+αjControli,t+θi+μt+εit(19)

最后,為檢驗土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的作用渠道,構建中介效應模型如下:

Urbit=ρ0+ρ1Hubuit+ρjControli,t+θi+μt+εit(20)

Indit=V0+V1Hubuit+VjControli,t+θi+μt+εit(21)

在式(17)和式(18)中,下角標i和t分別代表不同個體與時間;θi表示個體固定效應;μt表示時間固定效應;εit、φit表示隨機誤差項;Landit代表土地流轉;Labit為農村勞動力轉移;Controlit為控制變量。式(19)中,被解釋變量Income_gap表示第i個省份在第t年的城鄉收入差距,核心解釋變量Hubuit表示土地流轉與勞動力轉移的互動,Control為控制變量的合集,α0為截距項,α0為解釋變量的影響系數,θi為省級固定效應,μt是年份固定效應,εit是隨機誤差項。在式(20)和式(21)中,ρ0、V0為截距項,ρ1、V1為中介變量的影響系數。

五、實證結果分析

(一)土地流轉與勞動力轉移的互動關系

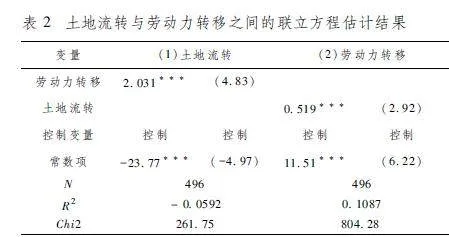

采用聯立方程組對土地流轉與勞動力轉移之間的互動關系進行實證檢驗。根據表2的參數估計結果可以看出,聯立方程組中方程的卡方檢驗值較大,表明為每個方程設置的解釋變量總體上是顯著的,也意味著本研究所設置的模型是合理有效的。根據表2模型(1)結果顯示,勞動力轉移的回歸系數為正,通過了1%的顯著性檢驗,意味著農村勞動力轉移能夠顯著提高土地流轉面積,勞動力轉移每增加1%,土地流轉程度提高2031%;表2模型(2)中,土地流轉對勞動力轉移回歸系數為正,通過了1%的顯著性檢驗,說明土地流轉能夠反向促進農村勞動力轉移,土地流轉程度每提高1%,勞動力轉移數量將增加519%。因此,土地流轉與農村勞動力轉移之間具有正向的聯動效應:農村勞動力轉移有利于土地流轉,而土地流轉則能夠反向促進農村勞動力轉移,二者相輔相成。

此外,影響土地流轉和勞動力轉移的控制變量的系數符號基本符合預期。表2模型(1)中,人均GDP、一產占比、市場化程度、財政支農的系數為正,且都是顯著的,這說明人均GDP、一產占比、市場化程度、財政支農都有助于促進土地流轉。表2模型(2)中,人均GDP、市場化程度的系數為正,且顯著,能夠促進農村勞動力向城市轉移產生;但一產占比、財政支農對勞動力轉移具有顯著的負向影響。

(二)土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響

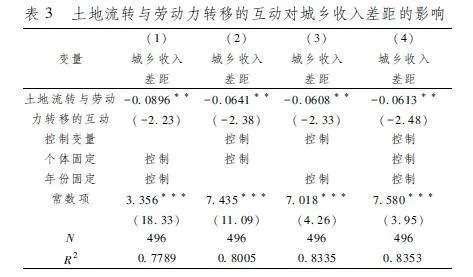

運用雙重固定效應模型,考察土地流轉與勞動力轉移的互動關系對城鄉收入差距的影響。表3結果顯示,模型整體上通過顯著性檢驗,擬合效果良好。表3模型(1)估計了土地流轉與勞動力轉移的互動關系和城鄉收入差距之間的關系,表3模型(2)在模型(1)的基礎上對可能影響到城鄉收入差距的變量和個體予以控制,表3模型(3)控制了可能影響到估計結果的時間因素,表3模型(4)加入控制變量的同時,對模型進行時間、個體雙固定效應檢驗,回歸結果顯示,土地流轉與勞動力轉移的互動關系對城鄉收入差距存在顯著的負向影響,土地流轉與勞動力轉移的配套程度越高,越有助于縮小城鄉收入差距。在5%的顯著性水平上,土地流轉與勞動力轉移綜合配套程度每增加1%,城鄉收入差距將縮小00613個單位。假說H1得到驗證。

(三)內生性與穩健性檢驗

1內生性檢驗。土地流轉與勞動力轉移的互動和城鄉收入差距之間可能存在內生性問題。其一,土地流轉與勞動力轉移的互動和城鄉收入差距之間可能存在互為因果關系。城鄉收入差距可以通過多種渠道對土地流轉與勞動力轉移的互動關系造成影響,例如,城鄉收入差距可能會增加中央和地方政府的治理壓力,促使政府通過制定土地與戶籍相關制度細則為城鄉土地、勞動力要素流動創造條件。其二,土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響可能存在遺漏變量的問題。地方政府基于政績考核實施的經濟趕超和“標尺競爭”,既可能對城鄉收入差距造成影響,也可能影響土地制度綜合配套改革的貫徹實施。

(1)嘗試采用工具變量法緩解內生性問題。第一,選取土地流轉與勞動力轉移互動的滯后項作為工具變量。一般而言,滯后的土地流轉與勞動力轉移互動會對當期城鄉收入差距產生影響,但當期城鄉收入差距不會影響已經發生的土地流轉與勞動力轉移的互動關系,從而緩解土地流轉與勞動力轉移的互動關系和城鄉收入差距之間的互為因果關系。第二,選取其他地理相鄰省份土地流轉與勞動力轉移互動的均值作為工具變量。因為相鄰省份在土地流轉與勞動力轉移的互動關系存在效仿、追趕甚至超越的現象,與本省土地流轉與勞動力轉移互動高度相關;相較于本省土地流轉與勞動力轉移的互動關系,其他地理相鄰省份土地流轉與勞動力轉移的互動對本省城鄉收入差距的影響較小,具有一定的外生性。

(2)采用兩階段最小二乘法(2SLS)對工具變量進行估算。首先,對工具變量進行識別不足檢驗,結果顯示,LM統計量的p值均在1%水平上顯著,拒絕原假設;其次,WaldF統計量大于Stock-Yogo檢驗中1%顯著水平的臨界值,不存在弱工具變量。根據表4模型(1)、模型(3)、模型(5)顯示第一階段結果,滯后1期、滯后2期以及鄰近省份均值的土地流轉與勞動力轉移的互動關系與當期綜合配套具有顯著的正相關關系。表4模型(2)、模型(4)、模型(6)顯示第二階段結果,在10%顯著性水平上,增強土地流轉與勞動力轉移的互動,能夠顯著縮小城鄉收入差距。另外,表4模型(7)和模型(8)使用動態面板廣義矩估計結果與基準回歸結果基本保持一致。

2穩健性檢驗。為進一步保證模型估計結果的穩健性,擬從以下層面進行檢驗。第一,為避免由于模型設定產生的估計誤差,使用普通最小二乘、穩健普通最小二乘以及隨機效應模型進行估計,表5列(1)—列(3)結果顯示,土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距存在顯著的負向影響,說明模型設定對研究結果沒有根本性影響。第二,考慮到對城鄉收入差距的衡量有多種方法,為避免可能存在的變量測算誤差,將城鄉收入差距比替換成泰爾指數,模型結果如表5列(4)和列(5)所示。由上可知,土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響并未受到變量選取、模型設定的影響,研究結論穩健可靠。

(四)機制檢驗

在考察土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的作用渠道時,選取了城市化水平、產業高級化程度作為中介變量,參考江艇[28]的研究,采用兩步法,聚焦土地流轉與勞動力轉移的互動對中介變量影響的識別上。表6模型(2)結果顯示,土地流轉與勞動力轉移的互動對城市化水平的影響存在顯著的正相關關系,當土地流轉與勞動力轉移的互動程度平均增加1%,城市化水平隨之提高00109個單位。表6模型(3)顯示,土地流轉與勞動力轉移的互動對產業高級化程度的影響存在顯著的正相關關系,當土地流轉與勞動力轉移的互動程度平均增加1%,產業高級化程度將會提高00609個單位。

根據表6模型(1)—模型(3)的回歸結果,雖然可以看出土地流轉與勞動力轉移的互動對城市化水平和產業高級化程度產生顯著影響,但并不能據此將土地流轉與勞動力轉移的互動縮小城鄉收入差距的機制直接歸結于土地流轉與勞動力轉移的互動關系對城市化水平和產業高級化程度的影響上。因此,還需要考察城市化水平和產業高級化程度的變化是否能夠成為縮小城鄉收入差距的原因。表6模型(4)和模型(5)結果顯示,城市化水平具有完全中介效應,產業高級化程度具有部分中介效應。由上可知,土地流轉與勞動力轉移的互動可通過提高城市化水平和產業高級化程度,縮小城鄉收入差距。假說H2得到檢驗。

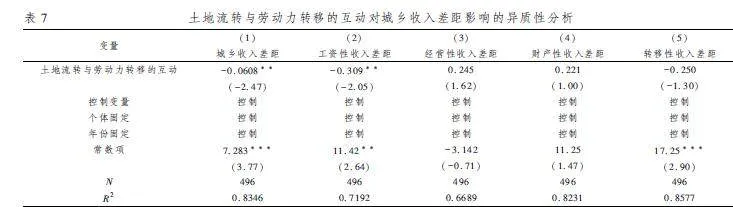

(五)異質性檢驗

為進一步分析土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響,參考曾國安和胡晶晶(2008)[29]的研究,將城鄉收入差距劃分為工資性、經營性、財產性、轉移性等收入差距,采用面板固定效應模型對不同類型的城鄉收入差距進行估計,如表7所示,土地流轉與勞動力轉移的互動對工資性收入差距存在負向影響,且在5%水平上顯著,對經營性收入差距、財產性收入差距、轉移性收入差距均未產生顯著影響。可能的原因在于土地流轉與勞動力轉移的互動關系在一定程度上增加了農村勞動力非農就業比重,農民以工資性為主的非農就業收入隨之增加,有助于縮小城鄉居民的工資性收入差距。

六、研究結論與政策建議

推動土地制度綜合配套改革對于縮小城鄉收入差距,促進城鄉融合發展具有重大的現實意義。本文采用2005—2020年31個省級宏觀面板數據,通過固定效應、中介效應以及聯立方程模型實證分析了土地流轉與勞動力轉移的互動關系及其對城鄉收入差距的影響與作用機制。主要結論如下:(1)土地流轉與勞動力轉移之間具有顯著的正向互動效應。(2)土地流轉與勞動力轉移的互動有助于縮小城鄉收入差距。(3)土地流轉與勞動力轉移的互動,通過促進城市化水平、提高產業高級化程度,間接縮小城鄉收入差距。此外,土地流轉與勞動力轉移的互動對城鄉收入差距的影響具有異質性,對工資性收入差距存在顯著的負向影響。基于上述研究結論,提出以下政策建議:

第一,推動土地和戶籍制度的配套改革,沿著土地、勞動力要素權利開放的改革進路,強化土地流轉與勞動力轉移之間的互動關系。土地流轉與勞動力轉移之間發生互動效應的關鍵是提高城鄉土地、勞動力要素的流動性,可以通過完善土地制度綜合配套改革中的頂層設計,豐富改革策略可選集合,分別增強政策主體和政策工具的配套度,兼顧土地制度內部與外部之間的綜合配套,降低農村勞動力轉移和土地流轉的間接制度成本。

第二,破除阻礙農村勞動力轉移和進城落戶的門檻限制,為進城農村勞動力提供與城市居民同等的社會保障和公共福利,消除進城農民的后顧之憂。通過完善居住證制度,破除阻礙農村勞動力轉移和進城落戶的門檻限制;提升轉移勞動力與產業轉型升級的適配度,及時引導轉移勞動力進行職業技能的更新升級,引導轉移勞動力和城市居民就業在技能層面的交叉互補。

第三,健全農村土地流轉市場,合理引導轉移勞動力參與土地流轉與有序退出。繼續完善農地產權制度,發揮土地確權頒證穩定農民預期和保障農民土地權益的作用,進一步調動農民參與土地流轉的積極性;健全土地流轉價格機制,暢通土地需求方和供給方的土地流轉信息渠道,搭建土地流轉信息服務平臺。

參考文獻:

[1]葉興慶.以提高鄉村振興的包容性促進農民農村共同富裕[J]中國農村經濟,2022(2):2-14.

[2]孫新華.土地經營權整合與土地流轉路徑優化[J].經濟學家,2023(3):120-128.

[3]葉劍平,蔣妍,豐雷.中國農村土地流轉市場的調查研究——基于2005年17省調查的分析和建議[J].中國農村觀察,2006(4):48-55.

[4]周力,沈坤榮.中國農村土地制度改革的農戶增收效應——來自“三權分置”的經驗證據[J].經濟研究,2022,57(5):141-157.

[5]黃文彬,馬銀坡,史清華.勞動力配置效率與中國經濟增長——戶籍改革視角[J].經濟學(季刊),2023,23(4):1373-1391.

[6]鄒一南.農民工市民化困境與新一輪戶籍制度改革反思[J].江淮論壇,2020(4):54-61.

[7]張吉鵬,黃金,王軍輝,等.城市落戶門檻與勞動力回流[J].經濟研究,2020,55(7):175-190.

[8]陳斌開,馬寧寧,王丹利.土地流轉、農業生產率與農民收入[J].世界經濟,2020,43(10):97-120.

[9]ArouriM,BenYoussefA,NguyenC.DoesUrbanizationReduceRuralPoverty?EvidencefromVietnam[J].EconomicModelling,2017,60:253-270.

[10] 冒佩華,徐驥.農地制度、土地經營權流轉與農民收入增長[J].管理世界,2015(5):63-74.

[11]李中.農村土地流轉與農民收入——基于湖南邵陽市跟蹤調研數據的研究[J].經濟地理,2013,33(5):144-149.

[12]金松青,DeiningerKlaus.中國農村土地租賃市場的發展及其在土地使用公平性和效率性上的含義[J].經濟學(季刊),2004:3-1003.

[13]劉志忠,張浩然,歐陽慧.鄉村振興下土地流轉的收入分配效應研究——基于農村勞動力就地轉移的視角[J].學術研究,2022(8):83-91.

[14]王帥龍,孫培蕾.數字經濟、勞動力流動與城鄉收入差距[J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2023(5):108-118.

[15]錢力,張軻.勞動力流動、收入差距與城鄉居民相對貧困[J].商業研究,2023(1):59-67.

[16]張紅麗,李潔艷.農業技術進步、農村勞動力轉移與城鄉收入差距——基于農業勞動生產率的分組研究[J].華東經濟管理,2020,34(1):67-75.

[17]劉劭睿,廖夢潔,劉佳麗.勞動力轉移對城鄉居民收入差距的非線性影響研究[J].重慶大學學報(社會科學版),2021,27(6):73-84.

[18]萬曉萌.農村勞動力轉移對城鄉收入差距影響的空間計量研究[J].山西財經大學學報,2016,38(3):22-31.

[19]陶然,史晨,汪暉,等.“劉易斯轉折點悖論”與中國戶籍-土地-財稅制度聯動改革[J].國際經濟評論,2011(3):120-147.

[20]FengS,HeerinkN.AreFarmHouseholds’LandRentingAndMigrationDecisionsInter-relatedinRuralChina?[J].NJAS-WageningenJournalofLifeSciences,2008,55(4):345-362.

[21]呂沛璐,馮淑怡,曲福田.農地流轉、勞動力轉移對農戶收入及收入差距的影響——基于全國4省農戶調查數據[J].農業技術經濟,2022(8):37-49.

[22]張良悅,劉東.農村勞動力轉移與土地保障權轉讓及土地的有效利用[J].中國人口科學,2008(2):72-79.

[23]HuangJ,GaoLS,Rozelle.TheEffectofoff-farmEmploymentontheDecisionsofHouseholdstoRentOutAndRentinCultivatedLandinChina[J].ChinaAgriculturalEconomicReview,2012:1-4.

[24]譚丹,黃賢金.區域農村勞動力市場發育對農地流轉的影響——以江蘇省寶應縣為例[J].中國土地科學,2007(6):64-68.

[25]KungJK.Off-FarmLaborMarketsandtheEmergenceofLandRentalMarketsinRuralChina[J].JournalofComparativeEconomics,2002,30(2):395-414.

[26]于井遠,王金秀.區域性優惠政策有效縮小了城鄉收入差距嗎?——基于西部大開發的準自然實驗分析[J].經濟問題探索,2019(8):53-65.

[27]熊凱軍.產業轉移示范區建設有助于縮小地區城鄉收入差距嗎?——基于國家級承接產業轉移示范區準自然實驗[J].中國地質大學學報(社會科學版),2022,22(3):123-136.

[28]江艇.因果推斷經驗研究中的中介效應與調節效應[J].中國工業經濟,2022(5):100-120.

[29]曾國安,胡晶晶.2000年以來中國城鄉居民收入差距形成和擴大的原因:收入來源結構角度的分析[J].財貿經濟,2008(3):53-58.

TheImpactoftheInteractionbetweenLandTransfer andLaborForceTransfer

ontheIncomeGapbetweenUrbanandRuralAreas

LICong1a,2ab,JIANGYan1b

(1.RenminUniversityofChina,a.SchoolofPublicAdministration,b.AppliedStatisticalScienceResearch

Center,Beijing100872;2.XinjiangAgriculturalUniversity,a.SchoolofPublicAdministration,

b.PostdoctoralStationofAgricultureandForestryEconomicsManagement,Urumqi830052,China)

Abstract:Theflowoffactorsprovidesbeneficialreformexplorationforsolvingtheproblemofurban-ruralintegrationanddevelopment,andestablishingabalancedgrowthandvirtuouscycleofurban-ruralrelations.Basedonmacropaneldatafrom31provincesfrom2005to2020,thisstudyempiricallyanalyzestheinteractiverelationshipbetweenlandtransferandlabortransferunderthecomprehensivesupportingreformofthelandsystemthroughfixedeffects,intermediaryeffects,andsimultaneousequationmodels,aswellastheimpactandmechanismontheurban-ruralincomegap.Theresultshows:Thereisapositiveinteractiverelationshipbetweenlandtransferandlaborforcetransfer.Theinteractionbetweenlandtransferandlabortransferhelpstonarrowtheurban-ruralincomegap.Forevery1%increaseintheinteractionbetweenlandtransferandlabortransfer,theurban-ruralincomegapwillbereducedby00613.Afterendogeneityandrobustnesstesting,theconclusionstillholds.Theinteractionbetweenlandtransferandlaborforcetransferindirectlyreducestheincomegapbetweenurbanandruralareasbypromotingurbanizationandimprovingthelevelofindustrialupgrading.Inaddition,theinteractionbetweenlandtransferandlaborforcetransferhasheterogeneouseffectsontheurban-ruralincomegap,andhasasignificantnegativeimpactonthewageincomegap.Accordingtotheconclusionsofthestudy,suggestionsareputforwardtopromotethelinkagereformoflandandregisteredresidencesystem,expandtheopennessofrightsoflandelements,strengthenthemobilityofurbanandrurallandandlaborelements,improvelandcirculationandlabormarket,andguideruralmigrantlabortoparticipateinlandcirculation.

Keywords:landtransfer;laborforcetransfer;elementinteraction;incomegapbetweenurbanandruralareas

(責任編輯:趙春江)