樟湖庫區大橋船撞力評估及防撞方案研究

摘要 樟湖庫區作為重要的水上交通要道,船舶往來給大橋帶來了潛在的船撞風險。該研究首先通過實地調研和歷史數據收集,分析了大橋所在區域的船舶交通流量、船舶類型及其航行特性;其次,利用經驗公式法,對大橋可能遭受的船撞力進行了定量評估;在此基礎上,結合大橋的結構特點,提出了建立浮動式防撞措施和主動預警系統以保證結構遠期防船撞性能提升;最后,通過有限元數值模擬驗證了防撞方案的有效性。研究結果表明:所提出的防撞措施能夠有效降低大橋遭受船撞的風險,保障橋梁的安全運營。

關鍵詞 樟湖庫區大橋;船撞力評估;防撞方案;主動預警;效果評價

中圖分類號 U447 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)23-0182-03

0 引言

近年來,隨著全國交通基礎設施建設的日益加快,跨越通航水域的橋梁不斷增多,受到多種因素影響,船舶碰撞跨河橋梁的風險日趨加大,且事故頻發。

2024年2月22日5時30分左右,一艘集裝箱船空載從佛山南海開往廣州南沙途中,航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩,致瀝心沙大橋橋面斷裂。事故共導致4部車輛墜落,5人死亡,1名船員受輕微傷。2024年4月22日,福州融海航運有限公司所屬“新融海1”輪裝載卷鋼4907噸,在西江干流國道G240線九江大橋水域,船首左舷觸碰橋梁下行通航孔左側第21#橋墩防撞設施,導致船殼破損進水。事故造成“新融海1”輪沉沒,3人死亡、1人失蹤,國道G240線九江大橋21#橋墩防撞設施10塊橡膠護舷脫落或損壞,直接經濟損失約1780萬元,構成較大等級的水上交通事故。2024年3月26日,裝載了9971個集裝箱的“達利”號貨輪撞到“弗朗西斯·斯科特·基”大橋,導致鋼制橋體坍塌,人員和車輛墜入帕塔普斯科河中,事故造成大橋垮塌,6人死亡。

目前,船舶航行存在的主要問題有:(1)早期建設的橋梁通航凈空尺度、防撞標準較低,部分橋梁未建設防撞設施,存在安全風險;(2)部分橋區導助航和警示標志不夠完善;(3)部分船舶船員駕駛操作能力不高[1]。因此,為保障跨河橋梁安全和船舶航行安全,完善橋區標志標識,提升橋梁防撞能力十分必要。

該文對閩江通航流域一座大跨徑連續箱梁所處環境進行調研、分析該區域的航道特性。采用經驗公式的分析方法,對大橋可能遭受不同等級船舶的撞擊力進行定量評估,提出了一套切實可行的防撞方案,通過分析,該方案能夠提高大橋的結構安全性。

1 工程概況及航道資料

1.1 橋梁概況

樟湖庫區大橋位于南平市延平區樟湖鎮,大橋起點在閩江左岸的樟湖鎮溪口村外福鐵路樟湖板一號隧道附近山坡上,大橋跨越閩江后終點位于閩江右岸的樟湖鎮麟經社區的寶峰亭附近,并與國道G316相接。橋梁中心樁號為K1449+649,雙向兩車道。主橋采用(70+4×125+70)m預應力混凝土連續剛構箱梁橋;引橋采用(4×35)m預應力混凝土預制T形梁+16 m鋼筋混凝土簡支空心板,橋梁全長804.5 m。主跨橋墩為板式矩形雙薄壁墩,橋墩壁厚1.4 m,墩底設置3m高系梁,主跨承臺厚4 m,基礎為6Ф2 m的鉆孔灌注樁群樁基礎。橋梁通航孔設置在1#墩和2#墩之間,橋梁通航孔跨度為125 m,實際通航凈寬為111 m,實際通航凈高為20 m。

1.2 航道及通航情況現狀

閩江水口至沙溪口航道全長114.66 km,其中閩江干流水口至南平延福門航段長95.22 km,航道水深取2.7 m。單線航道寬度30.0 m,雙線航道寬度55.0 m。航道彎曲半徑取300 m。根據現場調查,上下游共有碼頭37座,泊位停靠能力為300~500 t。連續2 d在該大橋所處區域白天全天船舶調查、跟蹤情況,通航船舶約3~5艘次,通航船型以貨船為主,少量漁船,其中貨船主要為沙船和散貨船,載重噸在150~353 t,船舶總長38.2~52.8 m,型寬7~8.8 m,滿載吃水1.5~1.95 m,貨運種類包括煤炭、礦石、石英、砂石、水泥等,通過樟湖庫區大橋船舶過橋航速一般在6~8節。據當地海事部門統計,橋址附近河段近三年沒有發生水上交通安全事故。

2 船撞力評估

2.1 船舶撞擊力

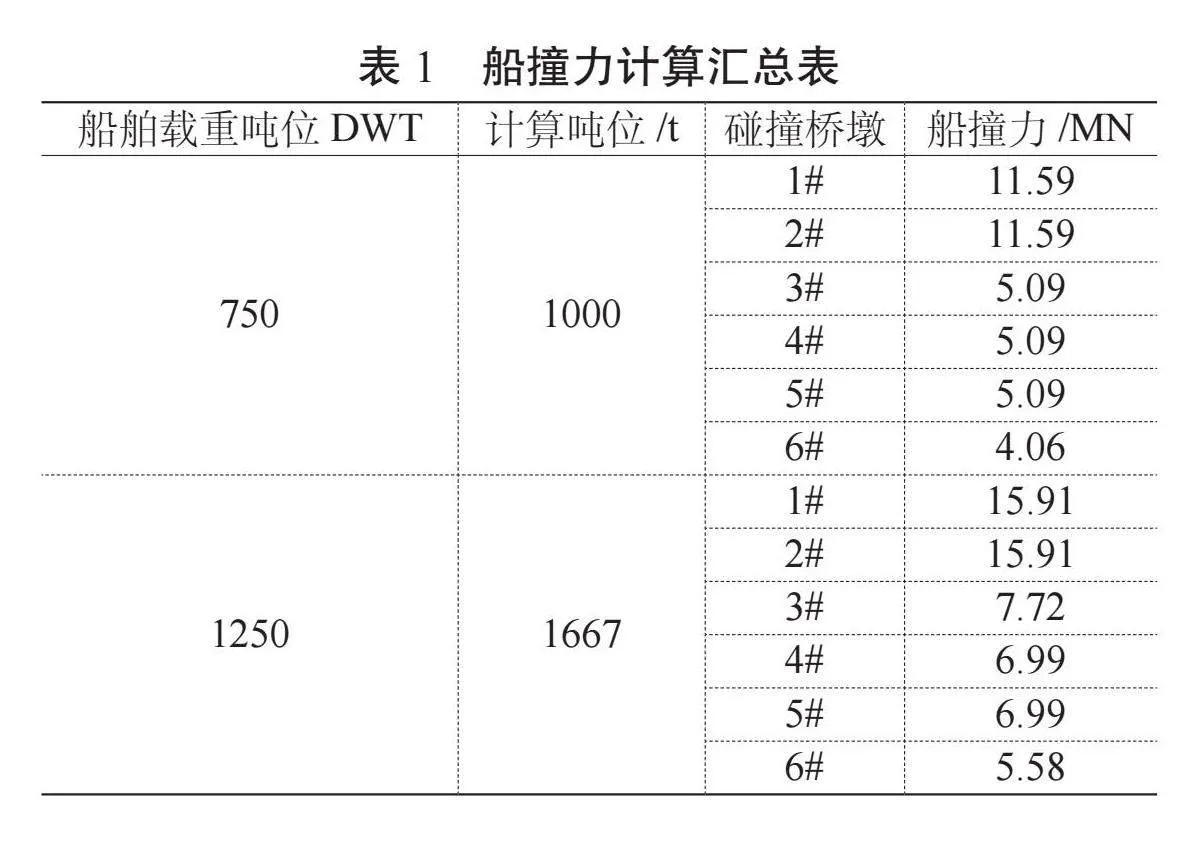

根據遠期規劃,未來該區域為內河Ⅳ級航道,防船撞性能及風險評定采用閩江干貨-II型船舶(750噸級)、閩江干貨-III型船舶(1250噸級)。采用調查船速,船舶在航道內正常行駛速度取8節,按照《公路橋梁抗撞設計規范》(JTG/T 3360-02—2020)[3]公式計算,得到防船撞性能及風險評定代表船型下的船撞力如表1。

2.2 現有橋墩抗船撞性能評價結果

根據計算得到的橋墩截面抗力和確定的橋墩結構內力,樟湖庫區大橋1~6#墩在設計洪水位65.4 m下,橫橋向和縱橋向的橋墩極限船撞抗力均小于撞擊力,橋梁樁基均出現剪切破壞。

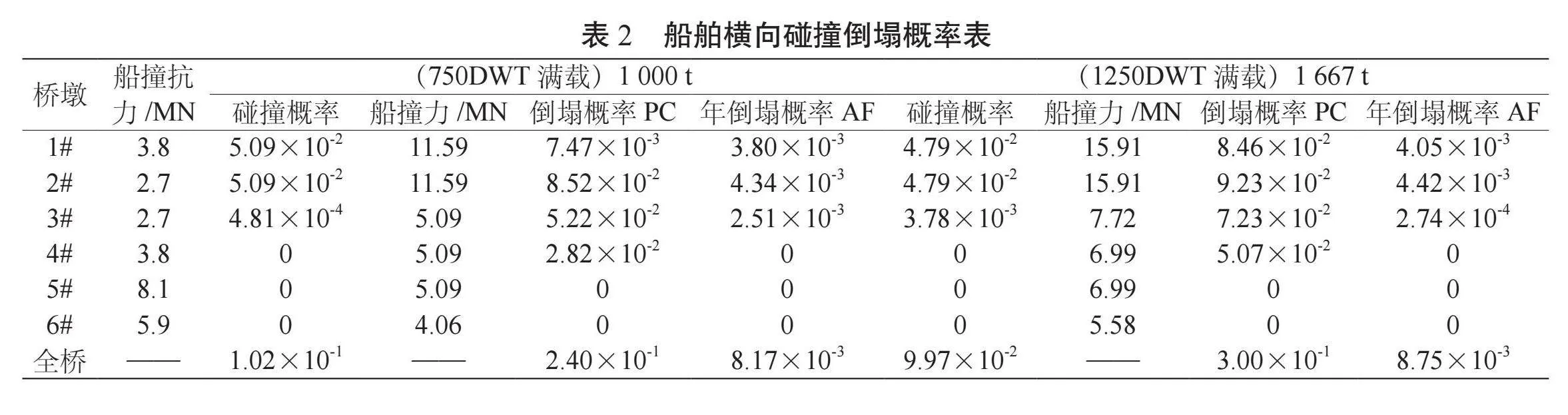

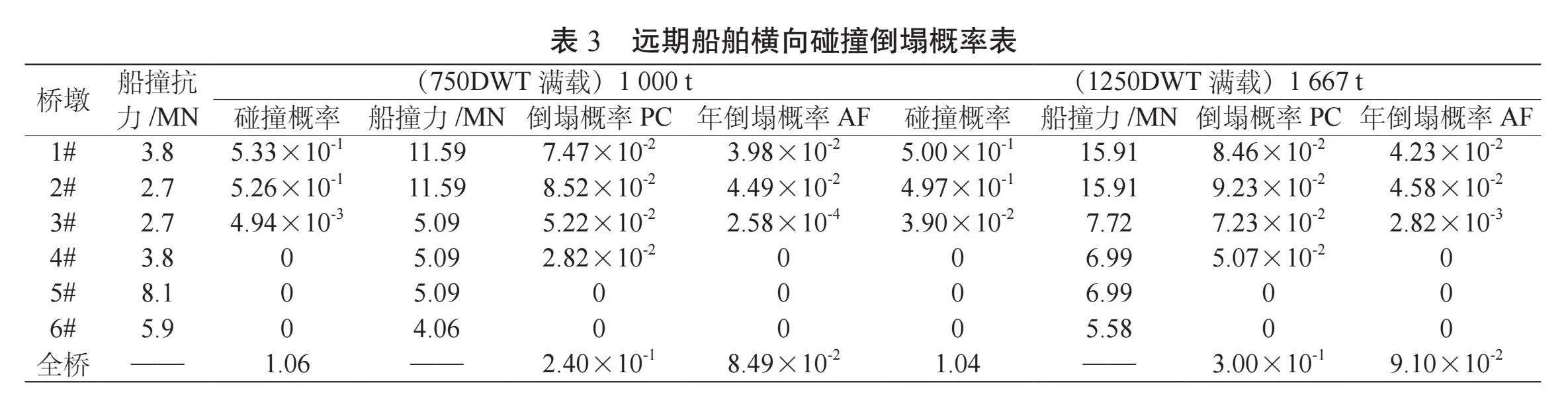

2.3 現有橋梁船撞風險評估

采用AASHTO船撞風險分析方法,對橫橋向的船撞風險進行評估,得到樟湖庫區大橋1~6#墩在現有通航密度下,在最高通航水位并通過在代表船型閩江干貨—II(750DWT)和閩江干貨—III(1250DWT)情況下得到橫橋向船撞年倒塌概率,計算結果如表2及表3。

采用區域通航代表船型(載重噸位750 t)碰撞力下的船撞失效概率計算,綜合來看現期全橋年倒塌概率為0.00817次/年,高于公路橋梁抗撞設計規范規定的1×10-4/年的倒塌概率標準,表明全橋船撞安全風險較高。遠期通行流量增大6.5倍,碰撞概率增大10.4倍,全橋船撞年倒塌概率為8.49×10-2次/年,全橋的船撞安全風險高。

3 防撞方案研究

建立橋墩防撞設施是防止橋梁因船舶撞擊力超過橋梁的設計承載能力,同時減少撞擊船舶的損傷。采用不同型式的防撞設施,可以阻止船舶撞擊力傳到橋墩,或者通過緩沖消能延長船舶的碰撞時間,減小船舶撞擊力,保護橋梁安全[2]。結合該橋在低水位條件下,樁基外露這一不利情況,防撞設施建議采用獨立式防撞設施,即在橋墩上下游設置鋼管樁,并在鋼管樁上設置自浮式防撞套箱,經過經濟性對比,并結合國內防撞設施的設計、施工經驗,建議防撞套箱采用鋼—復合材料的浮式防撞設施。

3.1 防撞方案設計

(1)防撞措施

在大橋1#、2#墩上分別設置一套浮動式防船撞裝置,該裝置附著在橋墩周圍,靠浮力漂浮在水面上,直接承受失控船舶的碰撞,避免橋墩和樁基直接受到船舶的撞擊。為了使浮動式防船撞裝置能夠隨著水位的漲落順利浮動,在1#、2#橋墩承臺側面分別設置6條鋼箱滑道。

浮動式防船撞裝置總體平面尺寸順橋軸線方向總長17.4 m,橫橋軸線方向總寬31.094 m,高度3 m,浮出水面高度約為2 m,均高于滿載時水面以上船艏高度,完全在碰撞保護范圍內;空載時水面以上船艏高度小于3.4 m,船艏將高出浮動式防船撞裝置頂面,碰撞時船艏頂面將越過浮動式防船撞裝置頂面,當船艏下部與浮動式防船撞裝置接觸時,留給浮動式防船撞裝置變形消能的富余量達到1.9 m,滿足浮動式防船撞裝置船撞變形消能的需要,橋墩側壁也得到保護。每節段鋼箱由外壁板、內壁板、甲板、底板和連接板構成。在鋼箱的內、外壁板上安裝橡膠護舷作為耗能元件。鋼箱內填充聚氨酯閉孔泡沫塑料耗能材料。

(2)主動預警措施

該橋將建設主動預警防船撞系統,以期達到有效預防偏航、超速船舶撞擊橋墩的目的。通過系統集成的方法將各設備有機結合在一起,以高清圖像分析、VTS(雷達)、AIS、紅外熱成像分析為核心技術,自動采集樟湖庫區大橋橋區水域的船舶航行數據,采用人工智能信息融合技術,對該水域的船舶進行深度學習,分析船舶類型和航行態勢,確定目標船舶并跟蹤鎖定,通過預警算法模型的計算,將目標船舶航行態勢分成不同的風險預警類別,以AIS、VHF(甚高頻無線電話、對講機信號等、對講機)等途徑向目標船舶播發交通監管及助航服務信息,通過VHF 語音播報系統自主呼叫高風險特定目標船舶,此外還配備警示聲、光等主動報警形式,并在終端結合衛星地圖展示預警數據,構建成套的橋梁防船撞主動預警系統。

3.2 防撞方案分析模型

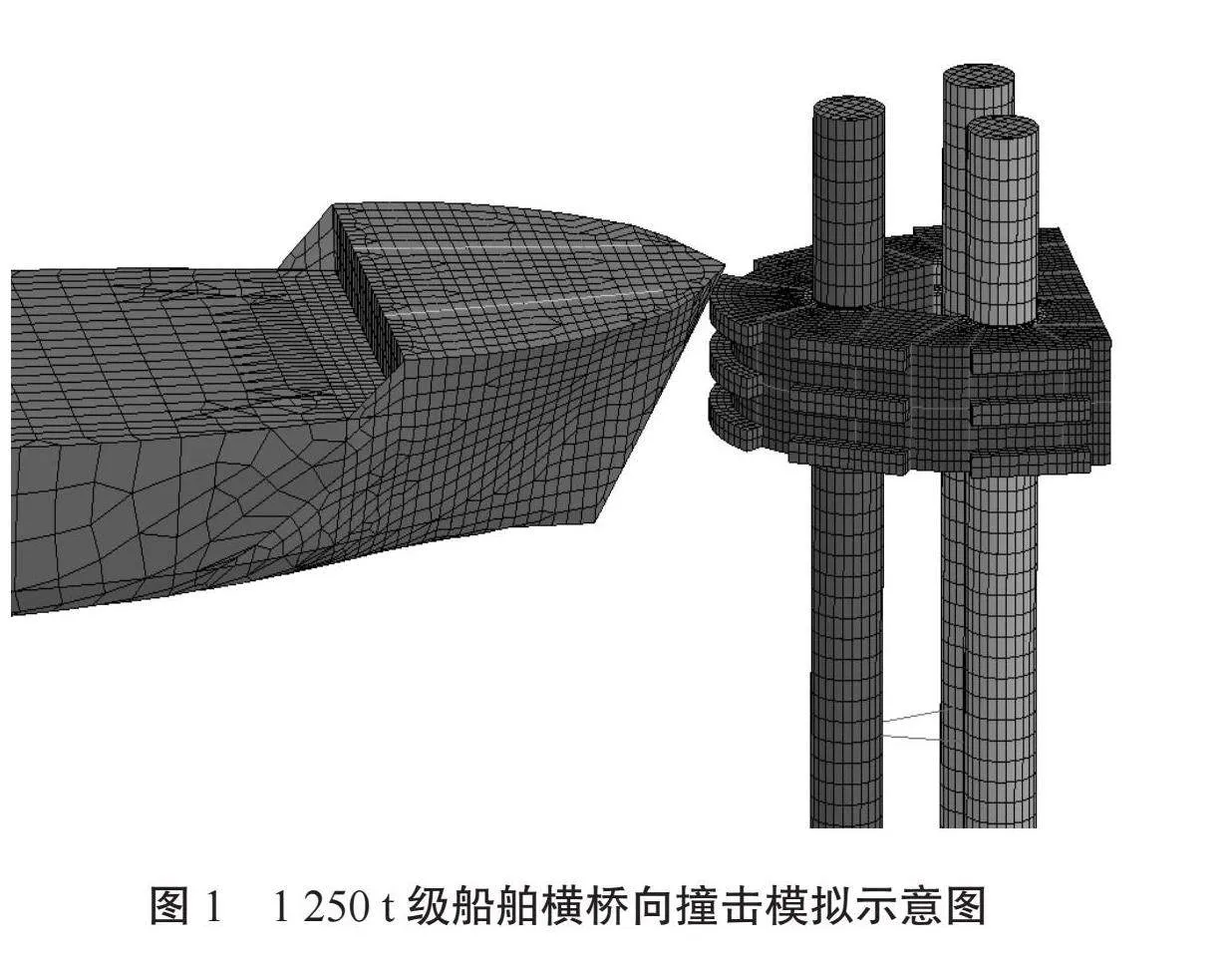

建立船舶動力學模型,對主墩防撞設計目標船舶

(1 250 t)分別就加裝浮動式防船撞裝置前后進行撞擊數值模擬,驗證防撞裝置的效果,圖1為1 250 t級船舶橫橋向撞擊模擬。撞擊速度參照《公路橋梁抗撞設計規范》[3],取值2.015 m/s。

3.3 分析結果

根據非線性有限元模型分析結果匯總(見表4),1 250 t船舶與橋梁橫橋向、順橋向撞擊后,橋墩結構在加裝防船撞措施后,接收到的撞擊力明顯降低,防護設施局部發生較大變形,通過變形的發生吸收了61.5%的撞擊能量,達到了提升橋墩結構抗船撞性能的目的。

4 結語

(1)該文針對樟湖庫區大橋的船撞力評估及防撞方案進行了全面分析與探討。通過對大橋所在區域的船舶交通特性、撞擊力的定量分析以及現有防撞措施的評估,該文提出了一系列切實可行的防撞措施。這些措施旨在提高大橋的結構安全性,減少由于船舶撞擊帶來的潛在風險,確保橋梁的長期穩定運行。

(2)主動預警系統能夠全天候監控過往船舶,實現主動式非接觸避碰防撞功能。既起到保護橋梁,也可以降低船舶碰撞浮動式防船撞裝置的概率,保證船舶航行安全和降低浮動式防船撞裝置后期維護成本,解決航道、大橋、海事等管理部門的安全監管問題。

(3)通過增設有效的防撞設施以及防船撞主動預警系統等綜合措施,可以有效降低船撞事故的發生概率,保護橋梁免受損害。

(4)隨著橋梁工程技術的不斷進步和船舶交通管理的日益完善,期待未來能夠進一步優化防撞策略,提高橋梁的安全性和耐久性。同時,建議相關部門繼續關注橋梁安全領域的最新研究進展,不斷更新和完善防撞措施,以應對日益增長的交通壓力和安全挑戰。

參考文獻

[1]中華人民共和國交通運輸部.船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動實施方案[S].北京:人民交通出版社, 2020.

[2]蘇權科.跨海大橋特殊技術問題探討[J].公路交通科技, 2005(12):101-104.

[3]公路橋梁抗撞設計規范:JTG/T 3360-2—2020[S].北京:人民交通出版社, 2020.