如何用一枚曲別針換一輛車

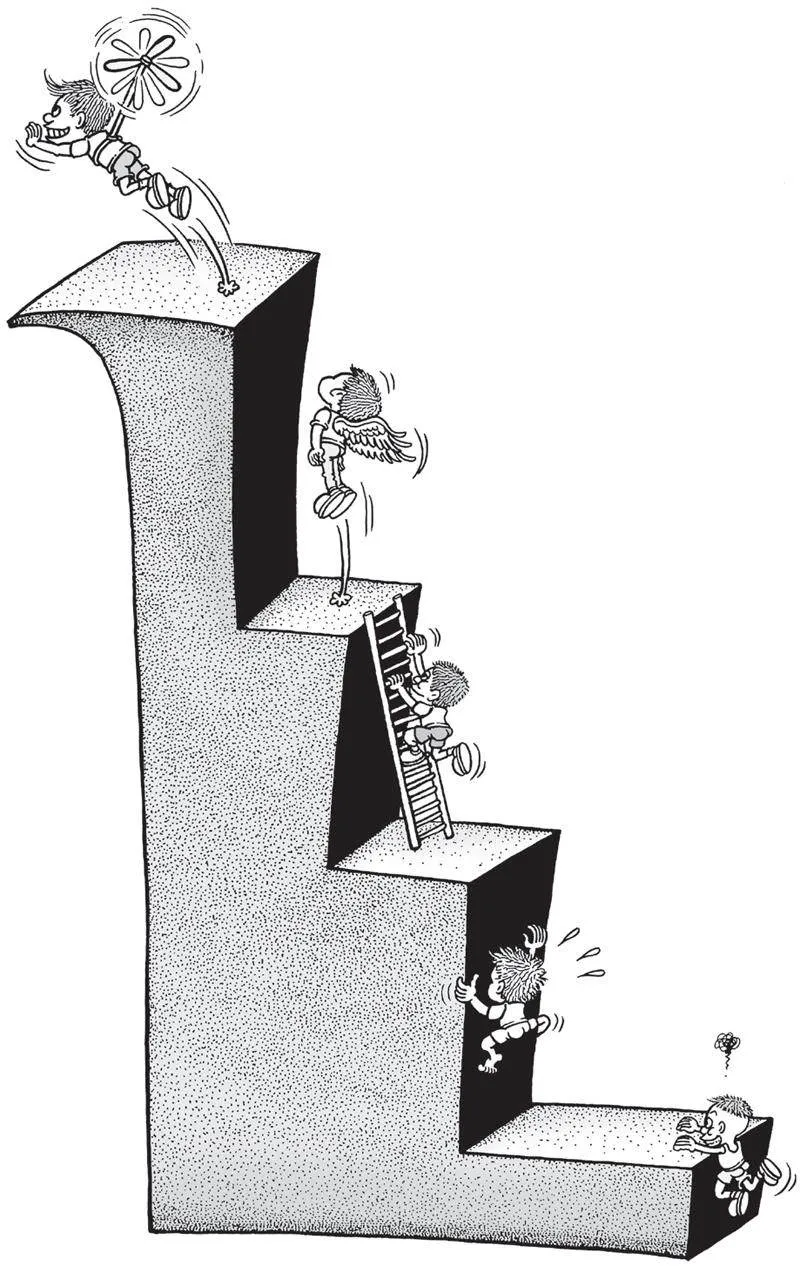

耶魯大學管理學院的教授佐伊·錢斯有一本書,叫《影響力原則》,其中提到自己在MBA 的課堂上做過一個經典實驗,讓學生們花一周時間,用一枚曲別針跟別人換一個“更大、更好”的東西,看最終能換來什么。一周后,有學生換來鄰居不要的壞電器、舊衣服之類的東西;有學生小有成果,換來一棵樹、一尊神像,一間公寓的一周居住權,等等。而最厲害的兩個學生,用一枚曲別針換來一輛二手車。怎么做到的?這倆人從曲別針開始,就宣布自己要做慈善,希望大家幫忙換一輛車,將其送給需要幫助的難民家庭。最后,他們果然打動了經銷商。

錢斯把這個影響力技巧,叫作框架設定。大部分學生把這個實驗框定為交換游戲,那么他們就只能換到別人不需要的東西。而換到汽車的兩名學生,把它框定成“用游戲做慈善”,他們設定了一個大愿望,并把所有參與換東西的人都拉進這個愿望里,最終獲得不可思議的結果。

錢斯的理論核心是,你做什么固然重要,但別人覺得你在做什么更重要。因此,你最好能讓別人覺得你在做三類事:重大的事、易處理的事,以及神秘的事。這三類事是最容易對他人形成感召的。

重大的事,也叫重大框架。比如,設定一個偉大的愿景或重要的使命,它調動的,是大腦對大事的興奮和重視。比如,通用汽車的口號是:“創造零事故、零排放、零擁堵的未來。”而勞斯萊斯的口號是:“勞斯萊斯汽車代表真正出色的工程、質量和可靠性。”后者也很厲害,但聽上去就沒那么激動人心。

易處理的事,也叫易處理框架。有些事讓人覺得太重大,反而害怕。錢斯做過一個行為學實驗,調查信用卡拖欠的原因。她認為可能是他們覺得還債這件事負擔太重,太難處理,就給擱置了。假如給債務分類呢?分成娛樂、交通、飲食等,人們會不會覺得,還不上所有的錢,也許可以先還一部分?錢斯和銀行合作做試驗,結果發現,選擇分類還款的客戶,還錢速度高了12%。這個分類債務,其實就是設置了一個易處理框架。

錢斯的第三個技巧,叫作“神秘事件框架”。通過引入一點變化和不確定,來吸引大腦的注意力。“突發”“秘密”“揭露”這些字眼,都會觸發對方的好奇心。

就像“蔡格尼克效應”,還沒解決的問題,總會最大限度劫持我們的注意力。不確定性一旦獲得解決,大腦就會把這件事抹去。正因為這樣,你才要設置一點尚未解決的懸念。這也是為什么一篇名叫《十大理財錯誤》的文章,你很難在讀到第四個錯誤的時候停下來。這就是神秘框架,給對方一點新奇、一點不確定,以及一點欲罷不能。

三個框架具體用哪個,要根據情境來定。而且最好的方法,是把三個框架結合起來用,讓它們形成合力。比如,用曲別針換車的故事,“用汽車做慈善,改變一個人的生活”是重大框架,同時,他們還設置了易處理框架,你只需要和我們換一件自己的物品就好,這很容易做到。這兩個框架的結合,產生了非常強大的效果。