新型電力系統通信網絡的架構規劃

[關鍵詞]新型電力系統;通信網絡;架構規劃

[中圖分類號]TM73 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)11–0056–03

電力系統通信網絡建構在電力智能物聯網系統之上,為保障電力生產、電力信息化發展提供了強大支撐。基于配用電網絡復雜的應用場景、電網長期發展要求,以及配用電網通信系統對建設成本和經濟效益的預期,我國新型電力系統配用電網通信體系結構需要滿足橫向到邊、縱向到底、層次銜接清晰、業務接入靈活、技術先進、網絡安全性高、信息傳輸通暢、便于管理等要求。

歐清海等[1] 提出了基于5G通信技術的通信網絡架構,以提升風電能源消納、源網荷儲泛在調度控制能力,并驗證了其具有較好的組網效能;繆巍巍等[2]提出了基于邊緣計算的通信網絡架構,并以無人機巡檢系統為場景,采用多用戶卸載的方法建構其計算模型,為基于邊緣計算的網絡分析提供支持;汪莞喬等[3]闡述了虛擬電廠的概念、通信需求、網路架構及通信關鍵技術,指出需要時延控制、安全可靠接入,以及性能與效率兼顧的通信技術與網絡架構。文章在此基礎上,基于通信網絡架構規劃方法,結合我國電力物聯網通信網絡建構標準及新型電力系統通信網絡需求等,梳理了基于新型電力系統通信網絡的架構規劃邏輯與策略,為新型電力系統通信網絡規劃工作提供較為系統的思考邏輯和規劃參考。

1新型電力系統的電力通信網需求及應用場景

1.1電力需求變化

(1)基于社會生產生活的需要,未來用電端電能需求仍將持續增加,且因電動汽車、智能家居等動態電能消耗數據信息的聯網,對需求側的實時監測、動態響應要求更高,對精準計量、多元化需求供給、深入挖掘用戶端數據價值、提升用戶端服務質量、開展個性化電力服務等的通信要求更加明顯。同時,基于工業區等地方區域能源開發與自給自足式發展,要求電力網路在區域范圍內具有更強的自主管控能力。

(2)新能源電力接入智能電網的隨機性、動態性及波動性等,使得配用電網必須有較好的動態延時平衡能力。電力系統的通信能力需要實現發、輸、配、變、用電等各個環節上的動態互聯互動,實現不同區域間的協調調動、遠距離的協同傳輸及多電壓等級間的協同互聯互通等。

(3)在萬物互聯的城市發展大趨勢要求下,電力系統需要具有能夠并入城市公共管理系統并進行互聯互動的信息網絡。基于電動汽車能夠應用的交通屬性、城市照明景觀的發展及城市綠色建筑節能發展等對能源能耗的系統綠色管控要求,電力通信需要與城市電網、城市交通、公共照明、建筑用能及其他能源消耗等領域,建立足夠的信息互動能力與傳輸能力。

1.2電網模式發展

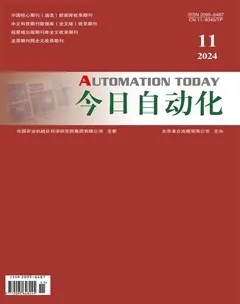

新時期,電力系統發展要求其功能定位從服務經濟社會發展向保障經濟社會發展和引領產業升級轉變,電力結構需要更多新能源替代化石能源供給,電力系統形態向源網荷儲一體化、多種新型技術形態、業態并存的方向發展,電力形態調控運行模式向源網荷儲多元智能互動轉變。新型電力系統強調“安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合”四位一體的電力系統體系,圖景展望如圖1 所示[4]。

1.3通信網絡架構要求

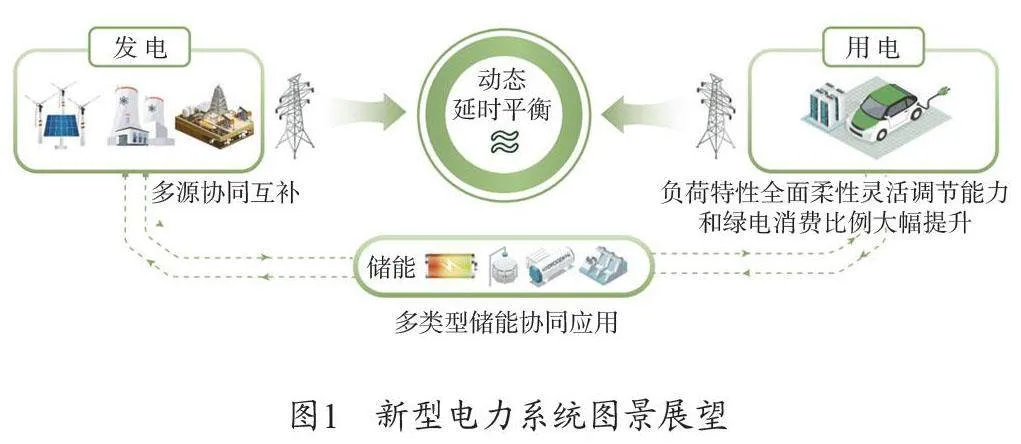

GB/T 40287—2021《電力物聯網信息通信總體架構》[5] 中,明確定義和規范了我國當下電力物聯網及其通信設備、技術、信息、安全布署等方面的參考體架構和接口標準,如圖2 所示。

基于新型電力系統對電網信息通信的要求,需要在電力系統變化的基礎上,更加注重電網配置的靈活性和規范性,需能夠滿足高效的新能源并網與消納需求,以及持續擴大的電網覆蓋范圍,需要更強大的源網荷儲協調控制能力和信息的雙向互動能力等。分布式能源消納、源網荷儲泛在調度控制特征明顯。通信網絡需要具備強大的通信基礎能力,滿足低時延、高可靠性的通信需求,且具有更大覆蓋范圍網絡下的安全防護能力等。

2配用電網絡通信架構規劃

2.1網絡架構規劃意義

配用電網通信架構規劃需要基于區域內配用電自動化和各類用電信息進行實時采集項目的建設與研究,其具備以下意義:①實現配用電網絡基于多介質通信技術的大規模融合組網、即插即用接入、信息安全體系建設及物理隔離等;②關注電力通信接入技術方案、業務支持及方案的運營經濟效益;③做好網絡管理,并不斷提高電力數據通信的可靠性和問題處理能力,加強網絡維護運行及網絡運行環境的管理;④促進電力系統通信手段的創新,提升國家智能電網通信網絡規劃和建設能力。

2.2網絡規劃要素

電力通信網絡規劃需要從通信需求、網絡設備、通信技術、信息交互、安全保障等多方面進行規劃和設計。需要充分考慮通信電源供給,數字變電站通信的開放、標準化、通信網絡化、信息集成化特點,數據采集、數據傳輸、信息集成、信息分析、信息顯示和信息的安全處理,以及配用電網絡異構多源特征下的營配信息管控需求、智能電力營銷一體化需求等。運用先進的電網及用戶模型、集成架構、空間大數據前端展現技術、高可靠性的消息系統、供電電源搜索技術、動態拓撲分析技術、信息關聯挖掘技術等,建構符合建設要求的、具有良好性價比的網絡建設方案和信息管控策略。

2.3網絡規劃工具與方法

基于光網絡規劃的組網方法,主要采用基于人工規劃和規劃軟件這兩種網絡規劃方法。

(1)基于人工規劃的方法主要依托技術人員的專業技術知識與豐富的工作經驗等進行設計與規劃,可以充分發揮人的主觀能動性,實現定性的網絡規劃,可以充分從問題出發去思考解決問題,不受軟件現有條件的約束,具有較高的創新性。但在大規模的網絡節點條件下,無法進行定量的落地分析和比對網絡結構,適合通信網絡的前期規劃分析與方向確定。

(2)基于規劃軟件的規劃方法,更多是基于軟件已有的方案邏輯模型和資源庫等,依據網絡規劃需要來匹配和分析網絡結構,并進行定量的網絡運行模擬與運行狀態分析,能夠將計劃的網絡結構模型在較為真實的運行環境條件下進行運行模擬、參數調設等,判斷和優化網絡架構的適宜性和可靠性。

3新型電力系統通信網絡架構規劃策略

從電力系統的通信業務層面來看,電力通信包含了電源側、電網側、負荷(用戶)側、儲能側、應急通信、調度交換及虛擬電廠、負荷聚合商、綜合能源服務等多維度的業務通信需求。且基于電網發展需要,還需要充分考慮電力系統通信需求的當下要求和未來發展需要。

電力系統通信網絡建設主要依賴于骨干通信網光傳輸網技術、通信接入網遠程通信技術及通信接入網本地通信技術等支持網絡建構。在網絡與需求的匹配上,主要從電網配電、用電等相關業務,對通信性能的要求,網絡通信技術的性能,所組建網絡的技術性能、安全性能、經濟性能及網絡綜合性能等方面進行匹配考量和評價[6]。

3.1基于5G+的分布式能源監控及源網荷儲電力調控

基于5G+ 通信技術的無線屬性,以及多點、高帶寬、高傳輸速率、網絡高覆蓋率等較高的網絡通信性能表現,使其在電網通信遠程接入、本地接入方面具有極大優勢。5G 與新型電力系統的深度融合可以有效促進風電等新能源的消納、源網荷儲泛在調度控制能力等方面的提升。在通信上,主要包括信息傳輸網絡布局和無線通訊模塊網絡覆蓋兩部分。利用5G通信高性能點對點通信能力等,實現源網荷儲一體化調度和穩定控制,降低系統峰谷差,提升可再生能源的消納水平和調度精度,實現高質量的泛在電力調度控制和較為經濟的電網運行。相關試點驗證表明,可以實現用電負荷管理信息的高速傳輸和毫秒級響應,可以有效支撐源網荷儲負荷控制類業務的多元智能化控制[7]。

3.2基于邊緣計算的電力系統通信網絡構建與優化

未來,在更大范圍的區域覆蓋要求,更為動態、靈活的電力平衡要求,更為多元和差異化的配用電服務需求下,以及邊緣計算相關技術性能的不斷提高,需要邊緣計算能力緩解集中到云端處理可能帶來的數據擁堵、網絡性能下降等問題,減輕云端核心計算的耗能。同時,也可以提升區域網絡的信息與數據處理效率,降低時延。基于邊緣計算技術的電力系統通信網絡中,將算力需求較小的計算任務,分配到具有一定運算能力的用戶邊緣側,通過延時最短模型、能耗最低模型、能耗延時均衡模型等建立卸載模型,并實現移動邊緣計算服務器的負載均衡。通過云端與邊緣端的協同計算,重構計算資源,提升網絡計算能力,實現電力資源的合理分配。基于邊緣計算的電力協同通信網絡可以應用在有大量無人機、機器人巡檢、移動負荷監測的保護裝置,以及需要獨立設備進行數據采集等的通信場景,其網絡性能優化更加強調通過計算卸載方法的選擇進行優化[8]。

3.3基于虛擬電廠的通信網絡架構

虛擬電廠基于計算機鏡像模型,將區域小型新能源電站和區域分散的負荷用戶聚集起來,以虛擬電廠的管控方式進行區域集中管控,以對外的方式與電力系統進行聯通和平衡。可以通過分類和曾計劃策略,將原本海量的無序資源進行模塊化、有序、高效的調節與管控。需要對分布式發電DG、可控負載及儲能設備進行集中控制,因而,對通信網絡的要求也更高。

基于虛擬電廠的信息傳輸涉及電力生產、傳輸、運行等各部分,其布署方式主要有集中式和分散式兩種。集中式布署強調通過能源管理集中處理的方式,對虛擬電廠內部所有單元的信息進行控制與決策;分散式布署則通過基于虛擬電廠對其內部功能、區域進行分級和模塊化處理,在分級、模塊化信息處理與管控的條件下進行集中管控,強調對調頻響應、用電負荷需求響應及電力市場等的通信性能。

4結束語

電力系統通信網絡是實現電力系統配用電智能雙向數據互動和精細化智能管理的基礎和關鍵,對電力通信網絡的可靠性、保護控制信息傳送的快速性和準確性等有非常嚴格的要求。跟隨我國電力系統的新發展要求,電力系統通信網絡架構規劃需更加注重系統通信網絡性能、系統實際區域配用電需求及配用電要求,并需要尋求更有利于網絡通信技術提升、網絡通信性能及質量提升的通信網絡系統,助力新型電力系統生產與服務的新發展。