基于5G通信的輸配電線路在線監測系統設計

[關鍵詞]輸配電線路;在線監測;5G通信

[中圖分類號]TN929.5 ;TP391.41 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)11–0119–03

隨著電力系統規模不斷擴大,輸配電線路的安全可靠運行面臨著越來越多的挑戰。傳統的人工巡檢方式效率低下,難以滿足日益增長的輸配電線路監測需求。近年來,物聯網、大數據等新興技術為智能電網的發展提供了新的契機。5G通信技術憑借其高速率、低時延、廣連接等優勢,在智能電網領域展現出廣闊的應用前景。文章針對現有輸配電線路監測系統存在的不足,提出了一種基于5G通信的輸配電線路在線監測系統設計方案。該系統充分利用5G 通信技術的優勢,實現了輸配電線路的實時監測、故障診斷與預警,為保障電網安全穩定運行提供了可靠的技術支撐。

1"5G通信技術概述

5G通信技術性能指標相比4G 有了質的飛躍。5G網絡可提供高達10 Gbps 的峰值速率,空口時延低至1 ms,連接密度可達100 萬個/km2。其性能的提升得益于諸多關鍵技術的創新應用,如毫米波、大規模MIMO、超密集組網等。毫米波通信利用30~300 GHz頻段,帶寬資源豐富,可支持極高的傳輸速率。然而,毫米波易受障礙物阻擋,穿透能力較弱。為克服這一挑戰,5G系統引入了大規模MIMO技術,通過部署大量天線陣列,利用波束賦形和預編碼等技術,實現定向覆蓋和精準投射,有效提升了信號質量和覆蓋范圍。此外,超密集組網通過在熱點區域密集部署微基站,進一步提高了網絡容量和連接密度。例如,在一個大型體育場館內,可部署數百個微基站,支持數萬用戶同時高速接入。5G還采用了先進的編碼調制技術,如LDPC碼和OFDM 調制,顯著提升了頻譜效率。同時,網絡切片、邊緣計算等網絡架構創新,為垂直行業應用提供了靈活的QoS 保障。這些技術的協同應用,奠定了5G 在智能電網、工業互聯網、無人駕駛等領域的廣泛應用基礎。

2基于5G通信的輸配電線路在線監測系統設計

2.1系統總體設計

文章設計的基于5G通信的輸配電線路在線監測系統,包括3 大核心部分:①數據采集與傳輸模塊。其利用多參數在線監測單元采集線路狀態數據,通過5G 網絡實時傳輸至后臺服務器。②數據處理分析模塊。其采用大數據分析和機器學習技術,對數據進行深度挖掘,實時評估線路健康狀態并預測潛在故障。③監控報警模塊。其通過可視化界面展示監測數據和分析結果,并基于規則的專家系統自動觸發報警,通知運維人員及時處置,實現了對輸配電線路的全周期管理和預測性維護。

2.2系統功能模塊與技術實現

2.2.1數據采集與傳輸模塊

數據采集與傳輸模塊處于系統的前端,承擔著獲取線路狀態數據并實時上傳的關鍵任務。該模塊采用了SG-DL200 型多參數在線監測單元,集成了電流、電壓、溫度等多種傳感器,可實現對線路關鍵參數的高精度采集。監測單元通過RS-485接口與5G工業路由器連接,將采集的數據封裝為Modbus TCP 報文后,利用5G 網絡的eMBB(增強移動寬帶)能力,以高達1 Gbps的速率實時傳輸至后臺服務器。傳輸過程中,采用了基于SSL/TLS 的安全傳輸協議,保障了數據的機密性和完整性。同時,為適應復雜環境下的傳輸需求,系統還引入了自適應編碼調制技術,根據信道狀況動態調整編碼率和調制階數,以保證傳輸的可靠性。其中,編碼率R 與信噪比γ 的關系可表示為:

R=log2(1+γ)

式中,R的單位為bps/Hz。通過該公式,可計算出不同信噪比下的最大傳輸速率,從而為自適應編碼調制提供依據。

2.2.2數據處理分析模塊

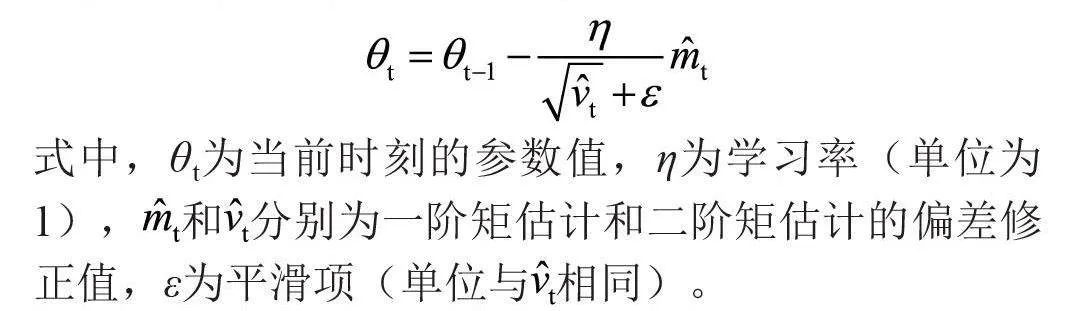

數據處理分析模塊接收來自數據采集與傳輸模塊的實時數據流,運用大數據分析、機器學習等先進技術,對海量監測數據進行深度挖掘和智能分析。該模塊采用了基于Apache Spark 的分布式計算框架,可實現TB 級數據的高效處理。同時,引入了LSTM(長短期記憶)神經網絡算法,構建了輸配電線路狀態評估模型。模型通過對歷史監測數據的訓練,學習線路正常和異常狀態下的特征模式,實現對線路健康狀態的實時評估和預測。在模型訓練過程中,采用了Adam 優化算法,對網絡權重進行自適應調整,加速了模型收斂。其中,Adam 算法的參數更新公式如下:

通過自適應調整學習率,Adam 算法在訓練后期可實現精細的參數搜索,提升了模型的泛化能力。

數據處理分析模塊的技術實施流程如下:① Spark 集群從HDFS分布式文件系統中讀取歷史監測數據,進行數據清洗和特征工程;②將處理后的數據輸入LSTM網絡進行訓練,得到線路狀態評估模型;③實時監測數據經過特征提取后,輸入訓練好的模型進行推理,得到線路的健康狀態評分和潛在故障預警。通過該模塊的智能分析,可為運維人員提供決策依據,實現對輸配電線路的全周期管理和預測性維護。

2.2.3監控報警模塊

監控報警模塊直接面向終端用戶,承擔著可視化監控和智能報警的關鍵任務,該模塊采用了基于B/S 架構的設計,前端使用Vue.js 框架實現,后端則基于Spring Boot 框架構建,實現了跨平臺的Web 訪問能力。通過采用響應式設計,使得前端界面可自適應PC、平板、手機等多種終端設備。在前后端通信方面,監控報警模塊利用了WebSocket 技術,確保監控數據的實時傳輸和低時延顯示。同時,為了增強系統的交互性和可讀性,引入了ECharts 數據可視化庫,提供了豐富多樣的圖表組件,包括折線圖、儀表盤等,使得輸配電線路的運行狀態能夠以直觀、清晰的方式呈現給用戶。

在智能報警方面,該模塊采用了基于規則的專家系統技術。通過綜合分析數據處理模塊輸出的線路健康評分和故障預警信息,系統可自動觸發預設的報警策略。報警信息可通過多種渠道實時推送給值班人員,如彈窗提示、語音播報、短信通知等。報警策略的觸發閾值支持靈活配置,可根據實際需求進行動態調整,以實現報警等級的精細化管理。

ω=2π f

式中,ω為角頻率;f為信號頻率,Hz。

該公式描述了信號的頻域特性,在監控報警模塊中,可用于對輸配電線路的電壓、電流等信號進行頻譜分析,從而實現對線路異常狀態的精準判斷。

監控報警模塊的技術實施流程如下:①后端服務從數據處理分析模塊獲取實時和歷史的監測數據及分析結果;②通過WebSocket 實時推送給前端界面進行可視化展示,并將數據持久化存儲至MySQL 數據庫中;③報警模塊加載預設的報警策略,根據實時數據流進行規則匹配,在觸發閾值時自動發出報警信息,通知相關人員及時處置。

3系統測試與實證研究

3.1試驗方案

為驗證文章所設計的基于5G 通信的輸配電線路在線監測系統的性能,開展了系統測試與實證研究。試驗在某市郊區的10 kV 輸配電線路上進行,選取了20 km 長的典型線路段作為測試對象。采用SG-DL200 型多參數在線監測單元,對線路的電流、電壓、溫度等關鍵參數進行采集,采樣頻率設置為2 kHz。監測單元通過RS-485 接口與華為5G CPE Pro工業路由器相連,將采集數據以500 ms 為周期上傳至后臺服務器。服務器端采用了Dell PowerEdgeR740機架式服務器,配置為2 路Intel Xeon Gold 6242處理器,256GB 內存,4TB SSD 存儲。數據處理分析模塊基于Apache Spark 3.0.1 構建,采用5 個worker節點,每節點配置8 核16 GB 內存。系統測試分為試驗室功能測試和現場運行測試兩個階段。試驗室功能測試主要關注系統的數據處理能力和報警響應時間,設計了數據量為1 TB、2 TB、4 TB 3 種場景,評估系統吞吐量和延遲性能。現場運行測試重點考察系統的長期穩定性和環境適應性,連續運行測試72 h,記錄系統的資源占用和故障恢復情況。

3.2試驗結果分析

對上述試驗方案的測試結果進行分析和討論,表1 給出了試驗室功能測試階段的系統性能指標統計。從表1 中可以看出,在1 TB、2 TB、4 TB 3 種數據量場景下,系統的平均吞吐量分別達到了314.2 MB/s、289.6 MB/s 和261.9 MB/s,展現出了良好的數據處理能力。同時,報警響應時間的中位數分別為1.46 s、2.02 s 和2.78 s,滿足了輸配電線路在線監測的實時性需求。即使在4 TB 的海量數據場景下,99% 的響應時間也控制在3.45 s 以內,充分說明了系統良好的可擴展性和并行處理能力。

表2數據表明,系統在長期連續運行下,資源消耗保持在合理水平,未出現異常抖動或累積膨脹等問題。此外,現場測試期間共發生3 次網絡抖動和兩次單機故障,系統均在1.2s 內完成故障檢測和自動切換,業務恢復時間最長不超過4.7 s,保障了監測業務的連續性。

4結束語

文章設計的基于5G 通信的輸配電線路在線監測系統,很好地解決了傳統監測方案中存在的諸多不足。系統集成了5G 無線傳輸、邊緣計算、機器學習等前沿技術,實現了線路關鍵參數的實時感知、快速分析與智能決策。從系統的各項測試指標來看,無論是數據處理能力、報警時效性,還是資源利用效率、容錯恢復能力,都達到了預期的設計目標,滿足了輸配電線路在線監測的實際需求。未來,隨著5G 和人工智能技術的進一步發展,輸配電線路的監測運維模式勢必迎來智能化變革。