滇劇《借親配》的戲劇情境特質

【摘 要】戲劇情境是促使人物產生特有動作的客觀條件,是戲劇沖突爆發與發展的契機,又是戲劇情節的基礎。文章基于譚霈生戲劇情境論的關鍵因素,即具體的環境(包括劇中人物活動的具體時空環境、特定事件以及特定人物關系),借助法國羅蘭·巴特的符號學理論和我國湯逸佩教授等人的敘事學理論,探討分析滇劇《借親配》的戲劇情境特質——對比與沖突。

【關鍵詞】滇劇" 《借親配》" 戲劇情境" 對比與沖突

中圖分類號:J805" "文獻標識碼:A" "文章編號:1008-3359(2024)18-0177-06

滇劇《借親配》講述張桂英因家貧自賣為奴,拒財主王正魁逼婚。李春林喪妻家道中落欲趕考缺路費,向表哥王正魁借妻騙岳父。張桂英與李春林定親,王正魁告狀,經辯論,胡定芳作證,縣令成全二人。此故事將背景與環境設置在傳統封建社會,并套用喜劇的外殼,演繹矛盾事件背后的甜蜜與人情的溫暖。此外,該劇的核心事件——“借妻”,交織著傳統規定與新穎形式的對比;而作為戲劇情境的核心,主體間的對抗與互動,以及其中的人物關系(性格)亦充滿了強烈的戲劇張力。現將劇目《借親配》對比沖突的情境特質展開分析如下。

一、時空背景下的戲劇情境構建

(一)封建社會婚姻制度的枷鎖與人物的情感糾葛

1.封建社會婚姻對個人情感與人生選擇的束縛

滇劇《借親配》中,張桂英為盡孝和生存,被迫成為財主王正魁的家奴。她不僅要承受繁重的勞役,還面臨喪服未滿五日就被強納為妾的無助命運。處于被動地位的她,無法自主決定婚姻走向與人生前途。家奴與財主的階層差異,為故事主人公反抗被操控的婚姻提供了戲劇矛盾沖突的基礎,營造出緊張、壓抑、功利的社會現實氛圍。

在《借親配》中,李春林雖為讀書人,但在婚姻問題上也遭到封建家長的干預。他的岳父以提供上京趕考盤纏為條件,催促他帶新媳婦回門認親,使他陷入情感與現實的兩難之境。他在個人仕途與家族期望、個體價值追求與社會生存壓力之間徘徊。此情境為王正魁與李春林的矛盾爆發作了鋪墊。

封建社會的婚姻制度考慮家族利益和強調社會秩序,個人選擇需服從外在因素。李春林作為窮秀才,其婚姻選擇涉及家族血脈延續和社會地位晉升。現實壓力使他在面對張桂英的感情時更加矛盾和痛苦。因身份、階級差異和生計問題,張桂英與李春林的感情難以自由發展。劇末大團圓結局中,他們的愛情面臨重重考驗,如李春林能否無愧接納張桂英的情感、張桂英擺脫王正魁后能否維系對李春林的感情、雙向情感交流能否持續,以及張桂英“悔親再嫁”行為能否被認可等,都值得探討。

2.婚姻枷鎖下的糾結與甜蜜情感的交織

在劇中,李春林面臨諸多難題。在“被岳父盤問催妻”“被張桂英試探糾纏”“被岳父母留宴留宿”“被表哥索妻”“被判官拷問”等情節中,他始終處于愉快與惆悵交織的復雜狀態。而《借親配》中調和以“甜蜜”情感元素,如張桂英答應李春林“借妻”的無理要求,兩人假扮夫妻,從陌生拘謹到互通心意,有借樹試探、打情罵俏等情節。張桂英的暗示和挑逗充滿靈氣。此外,“甜蜜”還來自胡定芳夫婦的關愛,以及張林二人以《關雎》升溫感情并互換定情之物。溫暖家庭與開頭喪父命運形成對比。結尾堂斷時,二人圓滿結合,將甜蜜推向高潮。

然而,對窮秀才李春林來說,情感牽絆既是幸福的糾結,又是甜蜜的負擔。在故事推進中,人物內外部沖突不斷被“甜”消解,李春林的糾結與內部矛盾沖突被削弱與回避。對比和沖突在甜蜜包裹下,讀書人的“理性”被桂英的“感性”消解;因囊中羞澀、渴望建功立業的“執拗”被岳父母的愛“包容”。奪人妻的“世俗之愛”被現代人的婚戀觀“共情”。甜蜜與糾結界限模糊,美丑、善惡、是非的邊界不再涇渭分明,而是指向戲曲本身的和美。可見,強烈的對比與沖突在《借親配》中的封建社會背景下逐漸趨于融合。

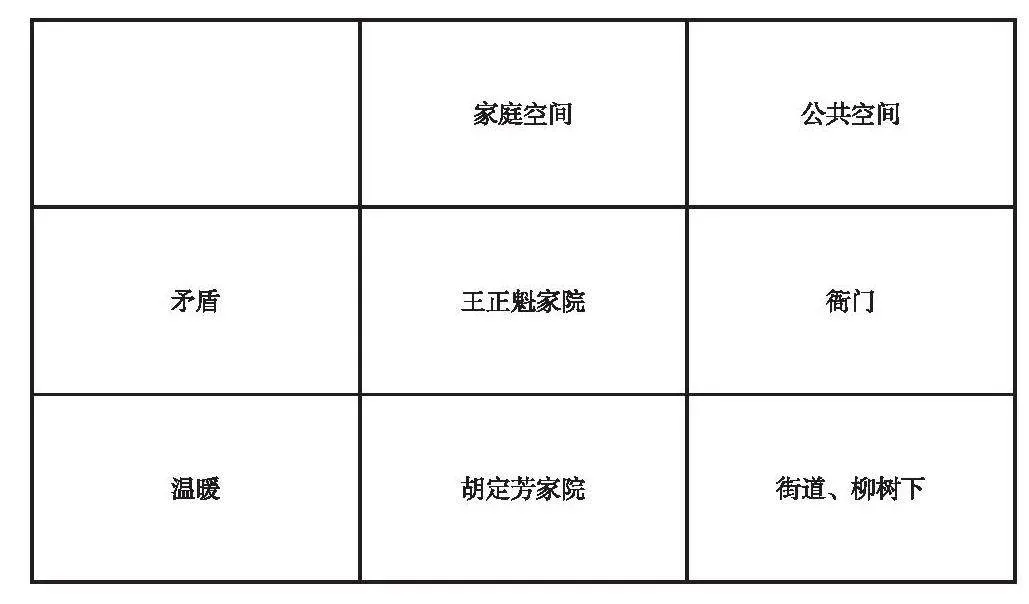

(二)家庭空間與公共空間的矛盾與和諧共生

在《借親配》中,由家庭空間與公共空間共同構筑的特定戲劇空間呈現出極為多面且復雜的特性。其溫暖和矛盾的情境氛圍并非嚴格局限于某一特定的家庭空間或公共空間。在有限的場次里,一個公共或家庭地點,往往承載著挑戰矛盾與融洽、親密等多種要素。為了更直觀地反映家庭和公共空間的突出特質,筆者將其劃分如下:

家庭空間 公共空間

矛盾 王正魁家院 衙門

溫暖 胡定芳家院 街道、柳樹下

1.家庭空間的封閉、保守及矛盾體現

家庭空間在一般認知中常被視為避風港。但在封建社會背景下,作為私人領域的家庭空間也可能成為矛盾與沖突的滋生地。開場部分,家奴張桂英在王正魁家,面對不公正待遇逆來順受,體現了家庭空間的封閉性和保守性。王正魁作為一家之主擁有絕對統治權,張桂英處于弱勢,難以改變處境。李春林向表哥王正魁借妻時,王正魁精明算計,不念舊情,還站在道德制高點規勸李春林,進一步凸顯了家庭空間內的矛盾沖突。

2.公共空間的開放、多元及溫暖展現

公共空間作為社會交往場所,以其動態性、多元性、社會性以及開放性的特質展現在公眾視野中。同時,它也成為溫暖與感動的代名詞。例如,劇末“堂斷”處涉及道德、法律與人性的復雜糾葛。胡定芳正義凜然,在知曉張桂英的真實身份后,沒有以有色眼鏡看待她,而是毅然出面作證成人之美,展現了公共空間的包容性和溫暖互助。而王正魁咄咄逼人、囂張妄為,試圖用金錢賄賂判官,其虛偽市儈的嘴臉躍然紙上。他還以欺軟怕硬之姿要求判官嚴加審問表弟李春林。這反映了公共空間中存在的陰暗面,但也正是這種復雜情況,豐富了公共空間在戲劇情境中的多元性。

3.家庭與公共空間的矛盾與溫暖交織

黑格爾曾講過,好的情境是要能夠引起心靈的震蕩,觸及心靈的沖突,因為較難以解決而往往更加具有深刻性。“凡是心靈性的東西只有通過心靈才能實現,所以,精神方面的差異也必須從人的行動中得到實現,才能顯現于它們所特有的形象。”換言之,人物的心靈沖突外化為戲劇行動并展現出人物性格與個性,這是一部好的藝術作品情境中不可或缺的要素。在《借親配》的戲劇情境里,不同人物在家庭和公共空間中進行心靈交流與碰撞。有血緣關系的人會因眼前利益產生意志與觀念沖突,而無血緣關系的“家人”之間卻發展出溫馨治愈的緩和地帶,矛盾與溫暖相互交織。例如,胡定芳夫婦對待沒有血緣關系的張桂英,熱情程度遠超正常人初次見面的狀態。他們傾注了對她女兒般的疼愛與呵護,擺酒宴招待,開口閉口“女兒”而非名字,阻止李春林趕路以免張桂英淋濕。這與李春林“坐立不安”“心不在焉”的心靈沖突形成鮮明對比。在同一家庭空間中,張桂英則是“欣喜萬分”,天降大雨“正中下懷”。矛盾沖突與溫暖和諧的情境氛圍共同展現了該家庭空間的復雜性和多元性。

該劇雖有較大篇幅展現溫暖和善意,但矛盾的戲劇情境同樣發揮著重要作用,二者和諧交融。比如在街道這場戲中,胡定芳在街上偶遇李春林,答應資助他趕考路費,條件是見李春林新娶之妻一面。此戲劇情境既有溫暖也有矛盾:李春林因父母離世、家道中落且妻子亡逝而陷入困境。他與岳父的關系因婚姻問題變得微妙。害怕岳父識破窘境的他選擇賣字畫而非直接索取救濟。這既是礙于讀書人的面子,也出于遠離親情債的觀念。岳父母的“好意”從現代人的眼光來看,既包含民主開放的思想,又有“催婚”的苦悶無奈。又如李春林與張桂英在前往胡家途中經過柳樹林,兩人面臨被王正魁追趕的潛在危險。張桂英大膽暗示,觸碰著李春林的底線。在此過程中,兩人又逐漸產生特殊的依賴感,相互扶持、互相鼓勵,假扮夫妻共同面對危機所搭建的情感聯系,既為后續情感升溫奠定基礎,也體現了復雜的情境交織。

二、“借妻”事件:常規與非常規的戲劇沖突

敘事學認為,情境對人物及其行動有重要的制約和推動作用,是構成故事的基本組成要素,屬于敘述的對象。法國的羅蘭·巴特提出,功能是藝術成分切分的最小單位,目的是陳述所要表達的思想與內容,其中又以意義作為衡量單位的標準。功能分為分布類功能與結合類標志兩大類。分布類功能是時序性的指向,表示在“后面”;結合類標志是非時序性的指向,表示在“上面”。其中,分布類功能又具體劃分為核心功能與催化功能。“有些單位是敘事作品(或敘事作品片段)的真正的鉸鏈,另一些單位只是‘填補’把功能鉸鏈隔開的敘述空間。我們稱前一種單位為基本功能(或核心),鑒于后一種單位的補充性質,我們稱其為催化。”按照巴特的觀點,決定故事運行方向的行動,數量不多,但非常重要,是事件之間真正的鉸鏈,他把這種行動稱為核心。影響和推動核心發生的情境就是核心情境。筆者在此提到中央戲劇學院湯逸佩教授提出的核心情境概念,旨在對滇劇《借親配》的借妻事件及其地位、功能、特性、社會意義和價值觀念進行探討。

(一)“借妻”事件的鉸鏈地位與基本功能

核心情境作為戲劇焦點,所有情節皆圍繞著“核心”展開,這就是巴特所說的“為以后的故事開始(或維持,或終止)一種重大的抉擇。簡言之,只要這行動開始或結束一種猶豫狀態”。核心情境如一條主線貫穿整個敘事故事,將眾多人物與情節緊密相連,使戲劇行動具有高度導向性和統攝性。在《借親配》中,“借妻”事件作為核心情境起到真正的鉸鏈作用,支配故事沖突的發展動向與人物的處境命運,推動了“試探”“挑逗”“留宿”“送茶”“陪讀”“調情”“講詩”“生情”“告狀”“機辯”“作證”“堂斷”“歸家”等劇情的發展。該劇將“核心”設置在李春林“萌生借妻念頭、敷衍岳父借妻、回避借妻行為、承認借妻之實”這一行動主線上,引入主體的心靈沖突,造成其猶豫狀態,影響女性人物張桂英挑戰世俗的行為選擇,制約其行動走向。這與巴特提出的“核心”為人物提供重大抉擇并提供向后推動力的說法相契合。

(二)“借妻”事件作為核心情境的常規性與特殊性

常規的情境設置具有可預測性,觀眾可依據以往的觀劇經驗及對常規情境的判斷,預判人物行為邏輯與情節走向。這種可預測性可以滿足觀眾的心理需求,使其更容易投入戲劇。《借親配》表面是女追男,實則是男性突破自身道德倫常禁錮借得妻子,男性在劇中收獲更深刻的人物成長變化,與女性互為救贖。多數“女追男”“男追女”或“男女互追”題材故事,如《梁山伯與祝英臺》《西廂記》《羅密歐與朱麗葉》等,通過對主體命運的刻畫和社會現實的反映,探討家庭、婚姻、社會、人性、道德、法律等常規問題。

此外,核心情境“借妻”也有“非常規”的一面。劇作者在標題處采用“借親配”而非更直接的“借妻配”,似有意回避此“非常規”情境產生的道德尷尬。然而,這一做法仍無法回避其試圖打破婚姻程序規范,動搖以家庭關系為根基、血緣和婚姻關系為依托的社會基本結構,并質疑社會對婚姻神圣性的普遍認知這一事實。與常規男女情感發展模式不同,李春林和張桂英的關系并非從“自然的愛慕”開始,而是建立在尷尬、被迫甚至利益權衡的基礎上。“借妻”這種非常規情境,預示著人物關系發展注定充滿曲折。他們在相處中需在外界社會不同階層的巨大質疑和否定下重新確定彼此關系,同時要體會這種特殊關系帶來的內心感受。“借妻”作為核心情境的特殊性,在于其將基于情感、儀式構建的婚姻,從穩定狀態轉變為充滿分歧和多變性的臨時契約與非傳統“借用”關系,讓觀眾看到婚姻在不同觀念、階層、利益訴求碰撞下的另一種可能性,進而引發觀眾對婚姻本質的重新思考。它使觀眾在觀看過程中不斷審視和質疑這種行為的合理性以及特殊情境下婚姻的真正意義,這是其他常規情境難以達到的深度和廣度。

(三)“借妻”事件背后所反映的社會現象與道德觀念審視

獨特的“借妻”事件違背傳統約定,打破了舊有的婚姻模式,為故事帶來新契機,為觀眾呈現別樣的愛情故事。當核心情境占據鉸鏈地位并發揮統攝功能時,《借親配》以此激發觀眾對社會階層差異、權力地位作用的探討,對男女婚姻模式和多元道德觀念的分析,以及對人與人之間互動關系模式的思考。該劇通過展現社會階層異質性特征,批判了權力濫用和金錢本位的貪婪欲望。通過“借妻”事件中“家奴”到“書生妻”身份的轉變,該劇調和了階層固化產生的矛盾沖突,引發了觀眾對“借妻”這種“非常規”婚姻模式的審視,追尋男女婚姻的本真意義和價值。同時,隨著“借妻”情境的發展變化,觀眾對道德標準和邊界的思考也在變化,他們或質疑、或支持、或同情其在傳統道德觀念中可能被視為不道德的行為,使觀眾思考道德的角度具有了相對性、靈活性及豐富性。最后,“借妻”事件還引發對人與人之間關系的思考。劇中主仆、翁婿、叔嫂、婆媳、夫妻等關系在這一特殊事件背景下得以展現和重構。例如,張桂英與李春林從陌生到相互救贖,關系發生重組變化,體現了特殊情境下人際關系的復雜性和可塑性。封建制度下的主仆關系也在張桂英自救過程中重構,展現了不同身份的人面對困境時的互動和關系轉變,讓觀眾對人際關系有更深刻的認識。

三、主體間的對抗與互動:戲劇情境中的活力源泉

從“沖突說”到“情境說”,不能忽視有定性的人物關系,“它是構成戲劇最重要的因素,也是最有活力的因素”。在《借親配》中,主體間的對抗和互動充分展現出個體鮮明的性格差異,人物利益在碰撞與拉扯中迅速制造出戲劇張力,使劇情充滿了懸念與魅力。

(一)主要人物的對抗關系與戲劇張力

劇作家在寫劇前應對人物關系了然于胸,在此前提下,精心構思有力的戲劇情境來呈現人物關系。有力的情境能為特定人物關系的顯現提供條件,而人物進入情境后的行動依據在于人物關系及其性格本身。在滇劇《借親配》中,張桂英與李春林的關系帶有叔嫂戀色彩,體現勇敢浪漫與怯懦理性的較量。張桂英勇敢地抗衡強權,浪漫地表達情感,雖有擔憂仍置身“借妻”情境;李春林則因“怕事”而怯懦理性,怕引發非議,更怕利弊失衡致未來不確定。二人在樹林和家院中交流感情時,李春林的膽怯與理智可能令張桂英失望無奈,而張桂英的勇敢浪漫回應(借樹抒情,以詩互喻)又促使李春林重新思考自己的態度。情感對立與身份摩擦賦予“借妻”情境下的人物行動特殊意義,充滿對峙的戲劇情境為人物關系邏輯搭建增添了沖突和張力。此外,愚鈍與機智的主仆、表兄弟間的博弈,巧妙回應不合理請求且避免危險、自私與慷慨的配角性格反差也為戲劇增添了豐富的情節和魄力。

(二)互動關系中的情感交流與戲劇情境建構

情感交流作為一種復雜的人際溝通方式,包含了言語、行為(肢體語言)、面部表情等多種信息傳遞方式。互動關系中的情感交流,不僅能深刻影響戲劇情境的發展變化,還能通過戲劇情境的烘托進一步深化人物情感的表達、接受和回應,讓觀眾更好地理解人物的內心世界、價值觀和情感需求,從而提升戲劇的藝術表現力和審美價值。隨著李春林和張桂英感情的加深,兩人在倒數第二場戲有一段精彩的情感交流與互動——李春林在與張桂英有肢體接觸并聽到其表白后有如下反應:一面避讓一面說話,避讓到椅邊,跌倒在地。緊接著是各自的唱段,張桂英吐露真情,表達心意,而李春林借口是計謀,需避嫌疑。張桂英嗔怪“借妻”行為有違禮數,李春林則解釋他們之間的叔嫂關系。張桂英表明自己未曾婚配所以后悔定親,李春林告誡不要違反條例。張桂英斥責婚姻買賣也無憑無據,然后將銀簪拔下硬塞到李春林手中。在對語言和非語言解碼和理解的過程中,躊躇不定的李春林發現了張桂英的有情有義、聰明賢惠,最終選擇正向回應,并回饋以手中扇子。二者的關系在情感交流中建立了更為強烈的情感紐帶。緊張、焦慮的戲劇情境氛圍在該場戲中變得溫馨且富有希望。這種情感的變化進一步豐富了戲劇情境的層次,使觀眾能夠通過人物的情感變化,更加深刻地代入并感受戲劇情境的建構方式。

(三)特定關系下的戲劇沖突與解決

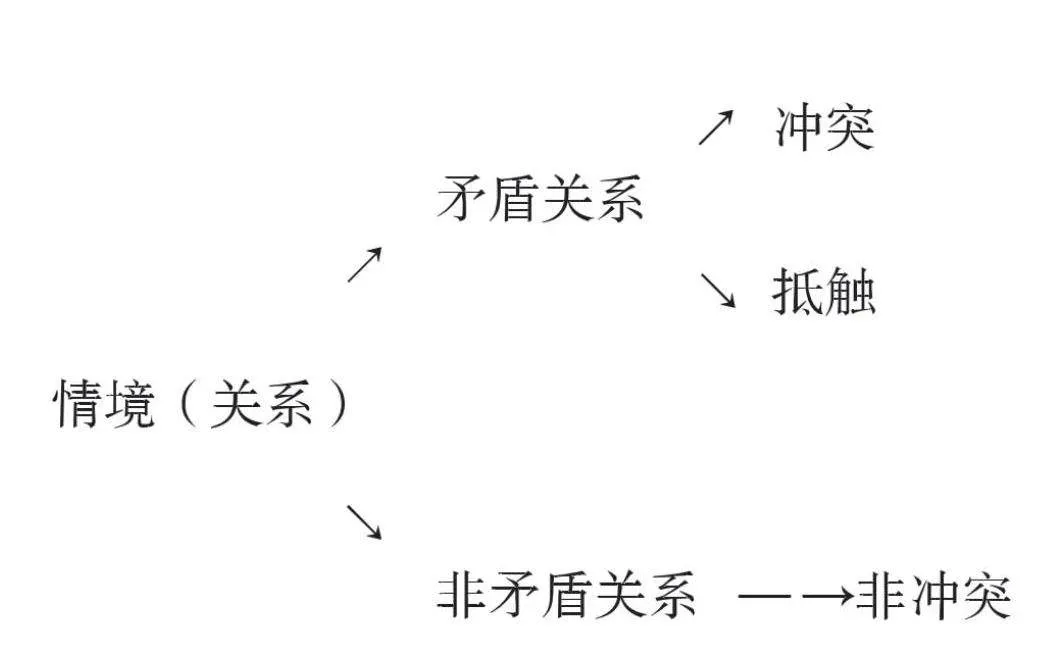

在特定的人物關系中,存在著諸多戲劇沖突點和多樣的解決方式,常見的有斗爭與勝利、開放式的沖突解決方式(即不明確給出沖突的最終結果)以及妥協與和解。在《借親配》中,劇作者既采用了強對抗的方式,又采用了比沖突關系較弱乃至逆來順受以及不產生激烈對抗的“抵觸”方式。非矛盾關系則未采取沖突方式,而是采用了各類淡化沖突的非對抗性方式,如下圖所示:

以王正魁和李春林、王正魁和張桂英、王正魁和判官這三組對立尖銳的矛盾關系為例。王正魁和李春林與張桂英的矛盾關系,其解決辦法采用了強沖突方式,是徹底爆發與撕裂,王正魁最后人財兩空,他和李春林的表親關系、與張桂英的主仆關系走向斷裂。若李春林最后“借妻”未果,向王正魁低頭,繼續保持表親關系,張桂英也屈服于王正魁的財勢,那矛盾關系的處理方式就屬于“抵觸”而非“沖突”。另外,王正魁和判官之間的關系從非矛盾關系突轉為“抵觸”關系,判官以“四十大板”威脅不服判決的王正魁。雖然王正魁嘴硬說“打死也不服”,但從王正魁妻子堅決反對他討小老婆的角度看,此事只能不了了之。或許王正魁與判官之間存在某種不正當的利益關系,而作為一個意志薄弱、猥瑣且拜金、欺上瞞下的人物,王正魁極有可能再次將其與判官的關系確定為非矛盾關系。此外,劇中意志堅定的張桂英和較為弱勢的李春林的關系處理方式也逐漸從“抵觸”轉向“非沖突”,李春林在認清表哥王正魁的自私嘴臉和狹隘道德觀后,跳出了禮教的禁錮,拋開血緣關系,以互換信物的互動方式向張桂英表達了肯定與接納。豐富多樣的沖突解決方式對戲劇情境的塑造和主題的表達產生了深遠影響。在戲劇舞臺上,每一種沖突解決方式都蘊含獨特的藝術感染力和思想內涵,使觀眾在欣賞戲劇過程中能夠獲得情感共鳴和思想啟迪。

四、結語

文章對滇劇《借親配》中對比與沖突的戲劇情境特質進行了深入剖析。作為一部具有鮮明時代印記的地方戲曲作品,《借親配》基于現實主義創作原則所展現的藝術魅力是無窮的。通過對該劇的分析,筆者深刻體會到戲劇情境在戲劇中的重要意義和價值。它不僅能夠反映社會現實,引發觀眾對社會問題的思考,還能展現人性的復雜與美好,傳遞積極的道德觀念和價值取向。同時也提醒人們,對戲劇情境特質的探討不應局限于某些特定要素,而應涵蓋人物心情、特定氛圍、人物動機、人物動作、戲劇沖突等諸多方面。展望未來,可以繼續從更多元的角度深入探索地方戲曲的情境魅力,進一步闡釋和挖掘戲劇情境理論在我國戲劇戲曲作品中的廣泛應用,從而為戲劇研究和創作提供更加豐富的理論支持與實踐指導。

參考文獻:

[1]譚霈生.譚霈生文集[M].北京:中國戲劇出版社,2005.

[2]譚霈生.論戲劇性[M].北京:中國國際廣播出版社,2023.

[3]黑格爾.美學(第1卷)[M].朱光潛,譯.北京:商務印書館,1979.

[4]羅蘭·巴特.敘事作品結構分析導論[A].張寅德編選.敘述學研究[C].北京:中國社會科學出版社,1989.

[5]湯逸佩.試論戲劇敘事中核心情境的建構[J].戲劇(中央戲劇學院學報),2016(03):28-37.

[6]譚霈生.戲劇藝術的特性[M].北京:中國戲劇出版社,2005.

[7]楊明整理.借親配[M].中國:中國戲劇出版社,1957.

[8]王廷信.從“沖突論”到“情境論”——譚霈生先生戲劇觀形成軌跡探析[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2014(06):124-130+14.