逢人說好話的鄰家老翁

我們小區有個大媽,對人很是熱情,人家領著孩子溜達,她就湊上把人家的小孩夸個不停。搞得人家美滋滋的。這是世故,也是天賦。

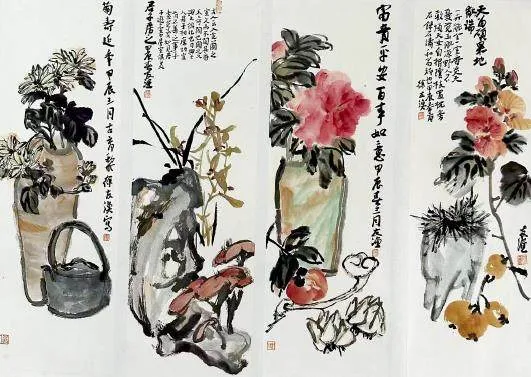

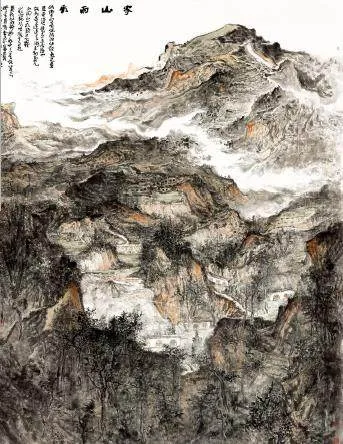

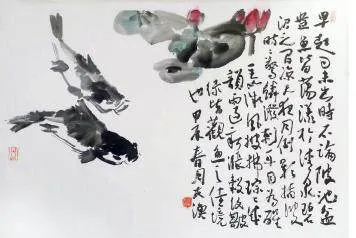

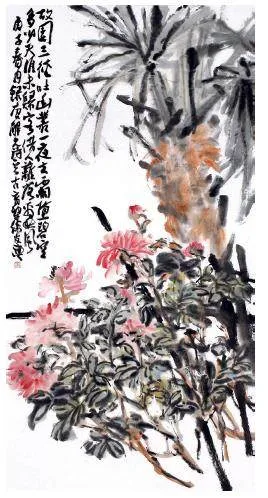

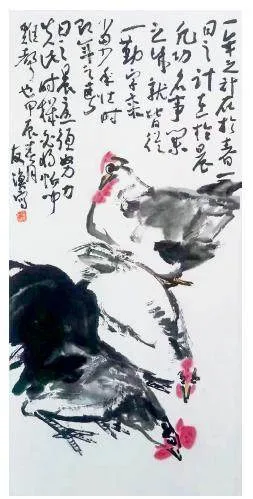

這段時間特別喜歡齊白石,微信平臺上有很多他的故事,因為他的畫很值錢的緣故大家都在追捧他。老爺子留給我們的資料也真是太多了,特別是他去世后寫他的人不少。不外乎有幾個原因:一是大家喜歡他,二是他身上的確有東西可寫,三他是繪畫大師。你了解齊白石越多,大師的身份會越弱化。因為他的故事就是我們平民百姓的故事,就像鄰家的老翁,一個生活中穿著中式長袍、對人和氣的老爺子活脫脫地展現在你面前,私底下他有些憤世嫉俗,有些小牢騷,但他很狡猾,他從不背后說人是非,每天用心地侍弄著自己的一畝三分地,他讓自己的土地和莊稼都有了生機,它們長出了眉眼口舌,可以向人來說話。我們看看白石老人的繪畫作品從中會發現,他的作品都是老百姓喜聞樂見的題材,他用作品說著許許多多的吉祥話兒,他畫的壽桃紅的讓人心跳。他不會像金冬心那樣畫張“疊見三元”也題上“疊見三元,此諛人之吉語也”這樣的話。顯得不厚道。這也讓我想到前面小區的那位說好話的大媽,誰不喜歡聽好話?我覺得:這是世故,也是天賦。不同的是白石老人是用手中的畫筆,而大媽是用嘴。

在北京的生活,使白石老人“我生無田食破硯”。這種以賣畫求生存的生涯,要求他不得不考慮城市各個階層消費者的不同要求。正是這種社會的制約作用,使他有意無意抗拒了日益遠離現實世界,重心輕物的文人畫傳統,為高韜隱逸的水墨畫注入了現實人世的溫暖。

大凡人上了年紀,多少就有些世故。我總覺得白石老人是很少得罪人的,他有個私淑弟子說些好話哄老人歡心,白石老人當然看得破!但是他卻不予怪責,還加以教導,他沒有照老師的教導去做,遭到人們的恥笑,老人也不說話,要他自己去碰釘子,他是這樣寫的:

余有私淑,嘗語余曰:近代刻印家,公為第一。此言余心知為騙詞而不忌,授以刀法之三昧,伊行諸筆墨,余次之,不符所言耳,余雖無言,人皆恥之。

文人那點事兒,總少不了相互傾軋。吳昌碩因為齊白石在日本賣的錢比自己多就有牢騷話兒,有意思的是這話兒最后又到了齊白石那兒,但是老爺子還是咬牙咽下去了,只是改了對缶翁的稱呼。今年美術館舉辦了吳昌碩的書畫展覽,吳冷落近80多年。同為大師的齊白石則要幸福的多了。白石老人和榮寶齋合作很成功,老人去榮寶齋送畫件時,榮寶齋會派年輕女店員,擺上新鮮的水果招待他,也著實讓老爺子幸福指數暴漲。

人上了年紀,另外一個特點就是講究。齊白石有一口黑漆漆的棺材,是老爺子為自己準備的。這個棺材的形狀與一般又有不同,是個方方正正的“大方盒子”。由于每年都上漆,已經表面如鏡。齊白石不怕死,他曾經有方“四不怕”的閑章,邊款上寫明“四”與“死”諧音,四不怕就是死不怕。他天天去看自己“未來的大房子”,也許會感覺心里挺踏實。有一年春節他的學生李可染和黃苗子給老爺子拜年,臨走,老爺子哆哆嗦嗦地從口袋里掏出兩元人民幣,一人分一塊,黃苗子打算向老人堅辭,李可染趕忙拉起黃苗子向老人鞠躬致謝。出門后李可染對黃說:老人最是講究,他給你壓歲錢,是老輩對晚輩的一點意思,你若推辭了,是對長輩的不敬,老人會很不高興。“長者賜,不敢辭”,是古禮。

白石老人的日記有這樣一段:

今日為荷花生日,余畫荷花大小三十余紙,畫皆未丑,有最佳者惟枯荷。又有四幅:一當面笑人,一背面笑人,一倒也笑人,一暗里笑人。師曾攜去四幅枯荷,暗里笑人在內。

你看,講究!在荷花的生日畫荷花,而花的姿態還能笑人。真是奇文奇畫!

人上了年紀,還有一點是念舊,這一點很重要。有一年黃苗子去拜望白石老人,剛巧遇到郵遞員來投信,便把信托黃苗子順便給老人捎進去,誰知白石老人接到信很高興,看完信又看了黃苗子好一會兒,然后哆哆嗦嗦地摸出鑰匙打開大櫉的門,拿出一大卷子畫,指著說:“你挑吧,揀一張你喜歡的我送你。”因為是“長者賜”,黃苗子挑了一張,老人沉吟了一會兒便攤在案子上寫了兩行跋語:“九十二歲之白石老人,久居京華,夢也思家。時值苗子弟攜予親人書至,此謝之。”不容分說,就交給了他。白石老人晚年較少說話,他的想法大多是通過詩文書畫來表達的,他的作品里許多是描繪兒時的生活,他畫過許多幅牧牛圖,經常題上如下的詩句:

祖母聞鈴心始歡,也曾總角牧牛還。

兒孫照樣耕春雨,老對犁鋤汗滿顏。

畫張竹子,老人也會題上:

兒戲追思常砍竹,星塘屋后路高低。

而今老子年六十,恍惚昨朝作馬騎。

一個人的兒時生活永遠都是他內心深處最柔軟的暖,一經發酵,令人沉醉。白石老人是從一個鄉下的頑童一步步成就為一位傳統繪畫大師的,但他不忘本,他愛家鄉,愛自己的土地,他的藝術來自于他所熟悉的生活。也可以這樣說,是他的生活經歷造就了他。這也是他的偉大之處。何懷碩認為,齊白石的不可企及之處不在于他的學問與技巧,而在于他的赤誠。這表現于當他由貧賤匠人自我提升為文人畫家后,沒有疏離他原來的鄉土感情,沒有變成一個典型的舊時代文人,沒有背叛他所來自的階級,沒有忘本。他不恥貧賤,不攀榮附勢,不欺世盜名,頑強獨立的偉大人格,以一個農夫的質樸之心運文人之筆,創造了他平民百姓的“文人畫”。

現在我們身邊關于白石老人軼聞趣事太多了,世人大都是因為他的畫很貴,但對于一個畫畫的來說,那是上班路上的風景,再熟悉不過了,可是這里有個問題,我們總是步履匆匆,來不及欣賞眼前的美景。這里有個故事:一個書畫專業的研究生班,他們參觀齊白石的展覽。有人私下說,能在作品面前站得住的人才是高人。可是大多的學生是匆匆而過的,所以這就給我們留下一個問題:我們真的了解齊白石嗎?能讀懂白石老人的又有多少?