舊書(shū)是有故事的

書(shū)可以有多種分法,但有一種最簡(jiǎn)單,那就是全世界的書(shū)都可以分為兩類(lèi),一是新書(shū),一是舊書(shū),雖然所有的新書(shū)最后還是會(huì)變成舊書(shū),但這一分類(lèi)仍然有效,因?yàn)樵诋?dāng)下,一般人所說(shuō)的買(mǎi)書(shū),其實(shí)多指前者,淘舊書(shū)畢竟還是一個(gè)比較小眾的事。喜歡新書(shū)的人也許還會(huì)比較極端。比如我的一個(gè)朋友,他只喜歡買(mǎi)新書(shū),每次去書(shū)店,如果決定買(mǎi)一本書(shū),一定要店員從庫(kù)里重新拿一本出來(lái),他說(shuō)不能忍受書(shū)架上那些被無(wú)數(shù)人翻過(guò)的所謂新書(shū)。這種想法歸根結(jié)底是一種占有欲的表達(dá),其實(shí),人類(lèi)自從有了書(shū),書(shū)與人的關(guān)系就很矛盾,這位朋友想法的本質(zhì)就是以自己為書(shū)的主人,因此,就要完全占有它,不允許與人共享。但這種潛意識(shí)的假定值得商榷,因?yàn)椋^大多數(shù)時(shí)候,書(shū)都比人長(zhǎng)壽,書(shū)主去世后,書(shū)卻依然存在,那就意味著,如果它不是被毀掉的話(huà),它就會(huì)以“舊書(shū)”的身份重新?lián)穸ㄒ晃皇詹卣撸@種關(guān)系似乎可以稍改一句俗語(yǔ)來(lái)表達(dá),就是鐵打的古書(shū),流水的擁有者,也就是說(shuō),書(shū)才是主人。

這一點(diǎn),有的古人沒(méi)想明白,所以藏書(shū)印上往往刻上“子孫其永寶之”的話(huà),正傳達(dá)了一種對(duì)自己死后愛(ài)書(shū)“琵琶別抱”的恐懼,希望子孫替自己繼續(xù)把書(shū)軟禁起來(lái)。也有人知道這種祈使句沒(méi)什么用,就更為嚴(yán)厲,如清人洪頤煊就把唐人杜暹的名言“鬻及借人為不孝”刻在印章上,鈐在藏書(shū)中,時(shí)刻提醒子孫。更有甚者,干脆用詛咒加持,如清人王昶藏書(shū)印中就有“如不材,敢賣(mài)棄。是非人,犬豕類(lèi)。屏出族,加鞭箠”的咒語(yǔ)。其實(shí)有不少通達(dá)的人換了角度,立刻就展示出不一樣的境界。唐弢《晦庵書(shū)話(huà)》中載“偶見(jiàn)近人藏書(shū)印,借《蘭亭序》‘暫得于己’四字,用古天衣無(wú)縫,而襟懷豁達(dá),殊足稱(chēng)道”,此處所指為誰(shuí),唐氏未明指,學(xué)界似亦未見(jiàn)討論,頃檢張景栻?yàn)樽圆靥斓摾^鑒本《通鑒總類(lèi)》所撰敘錄(見(jiàn)《藏書(shū)家》第一輯,張氏定為宋本,據(jù)劉薔《天祿琳瑯知見(jiàn)書(shū)錄》考,當(dāng)為元刊),知山東日照藏書(shū)家馬惠階有藏書(shū)印“暫得于己”,又有“快然自足”一印,則當(dāng)二印配合(然遼寧圖書(shū)館亦藏有馬氏舊藏《新序》,似僅有前印,或亦單用),甚至其藏書(shū)處名“欣遇草堂”,同出于《蘭亭序》“欣于所欲,暫得于己,快然自足,不知老之將至”一語(yǔ),知其于此意之服膺。則唐氏所謂“近人”,或即此人。其后,近代藏書(shū)家張鈞衡之子張珩又有“暫得于己快然自足”印(參《中國(guó)鑒藏家印鑒大全》),其靈感或亦自馬氏。此后,類(lèi)似藏印便多起來(lái),據(jù)北京師范大學(xué)朱金順教授文章,鐘敬文先生曾有“靜聞暫藏”印(參朱氏《我所藏〈百喻經(jīng)〉刻本及其傳承》一文),朱氏亦有“朱氏暫藏”“朱金順暫得之”印(參朱氏《我的閑章》),或即仿自鐘先生;據(jù)說(shuō)韋力先生也有一方“韋力暫得”印。這種態(tài)度大概也都承認(rèn)了書(shū)比人長(zhǎng)壽的事實(shí)。

正因?yàn)橐槐緯?shū)尤其是古籍,其壽命或當(dāng)以千年計(jì),所以,只要不遭無(wú)妄之災(zāi),它都會(huì)歷經(jīng)多位藏書(shū)家,與之相比,新書(shū)的經(jīng)歷便似白紙一張,不像舊書(shū)那樣有故事。只是,舊書(shū)的故事大多數(shù)被湮沒(méi)在歷史長(zhǎng)河中,并不能被人看到。但書(shū)中的印章、題跋都會(huì)有故事的摘要,甚至歷經(jīng)滄桑的殘損、折痕也都折射出隱秘的過(guò)往。

收藏古書(shū)有年,也看到了一些故事,這里拿出一條來(lái)分享。

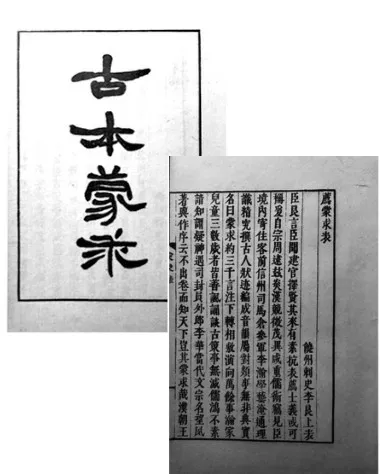

在我收藏和刻漢籍善本中,日人林衡輯印《佚存叢書(shū)》絕對(duì)是第一優(yōu)先項(xiàng),因?yàn)闊o(wú)論從何種意義上看,它都完美符合我對(duì)和刻漢籍善本的定義。但優(yōu)先也沒(méi)用,十幾年來(lái),我只見(jiàn)到并買(mǎi)到一冊(cè)(原書(shū)計(jì)六十冊(cè))。之所以如此,一者活字本印量少,二者也是書(shū)太顯眼,現(xiàn)在基本都被各大圖書(shū)館金屋藏嬌了。無(wú)奈之下,只好退而求其次,光緒八年,滬上黃氏兄弟亦曾以活字排印,也算中日佚存書(shū)環(huán)流佳話(huà),惜一來(lái)此本亦難得,二來(lái)在排印時(shí)頗有改動(dòng)原本處,是其不足。所以,我又再退一步,想著購(gòu)藏一套1924年上海涵芬樓據(jù)日本原本影印者——至今恰過(guò)百年,也算是一個(gè)紀(jì)念。當(dāng)時(shí)在孔網(wǎng)檢索,本擬單冊(cè)來(lái)湊,但發(fā)現(xiàn)倒有兩家有全套,便與其一交流,彼時(shí)對(duì)方好像正忙,回復(fù)說(shuō)過(guò)一段時(shí)間再說(shuō),便只好放下。一晃就忘了此事,直到有一天忽然想起來(lái),趕快再與店主聯(lián)系,并商量好了價(jià)格。但在我準(zhǔn)備下單交割時(shí)才發(fā)現(xiàn),我經(jīng)常用來(lái)購(gòu)書(shū)的信用卡額度已不夠書(shū)價(jià)了,只好再向店主匯報(bào),想著下個(gè)月信用卡還款后額度恢復(fù)再買(mǎi)。但就在這段時(shí)間里,我意外收到了日本東城書(shū)店寄來(lái)的書(shū)目。此前一直向東城索要書(shū)目,但一直沒(méi)有收到,心里頗納悶。直到有一天,一位郵局工作人員來(lái)敲門(mén),說(shuō)你們的信箱塞爆了,實(shí)在什么也塞不下了,只好來(lái)告訴你們?nèi)∫幌拢也畔氲揭呀?jīng)數(shù)年不開(kāi)信箱了。打開(kāi)信箱,除了一堆報(bào)紙之外,就是幾冊(cè)東城書(shū)店的書(shū)目。趕快拿了最新一期翻檢。以往看東城書(shū)目只看和刻本部分,但因前幾天剛剛決定要買(mǎi)涵芬樓影印《佚存叢書(shū)》,便順道翻了下中國(guó)古籍部分,結(jié)果大有收獲,其一便是赫然發(fā)現(xiàn)竟然也有一套此書(shū),價(jià)格較前大約減半,唯一不足是不知品相,但東城的書(shū)品向來(lái)有保證,便放心地寫(xiě)信下單。等書(shū)到手,打開(kāi)一看,果不其然,書(shū)幾乎可以算是全新——面對(duì)這樣的舊書(shū),既有點(diǎn)遺憾,因?yàn)橥耆珱](méi)有印章或題跋來(lái)暗示它曾經(jīng)的故事,但也有點(diǎn)竊喜,古代藏書(shū)家經(jīng)常說(shuō)的“觸手如新”大概就是這個(gè)意思了。

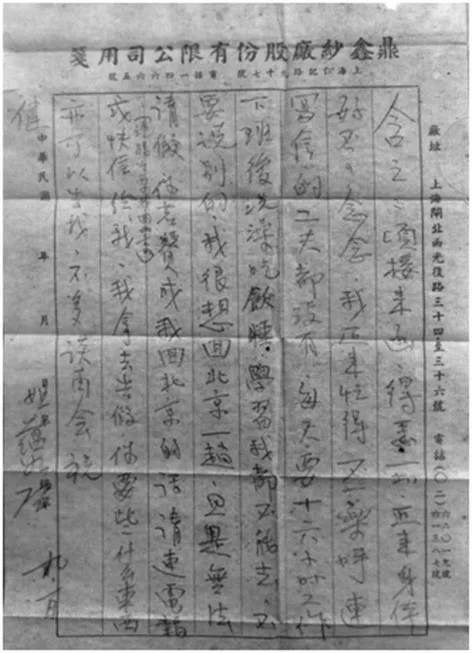

不過(guò),在我隨意翻檢時(shí)才發(fā)現(xiàn),這套書(shū)真是做到了“既要”“又要”,就是說(shuō),既像新書(shū)一樣新,又像舊書(shū)一樣有故事。在看第十六冊(cè)《蒙求》的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)里面夾了一張紙,拿出來(lái)看,是一封信函,信紙的框格與單位名址均以紅色印刷,上橫題“鼎鑫紗廠(chǎng)股份有限公司用箋”,有詳細(xì)的廠(chǎng)址與電話(huà),右署“中華民國(guó) 年 月 日”。信的正文用鉛筆所書(shū),如下:

含之:頃接來(lái)函,得悉一切,近來(lái)身體好否?念念。我近來(lái)忙得不一(原文如此,以下誤字同)樂(lè)呼,連寫(xiě)信的工夫都沒(méi)有,每天要十六小時(shí)工作,下班后洗澡、吃飯、睡,學(xué)習(xí)我都不能去,不要說(shuō)別的。我很想回北京一趟,旦是無(wú)法請(qǐng)假,你若贊成我回北京的話(huà),請(qǐng)速電報(bào)或快信給我(說(shuō)媽媽要我回北京),我拿去告假。你要些什么東西,亦可告我。不多談,再會(huì)!祝健。姐蘊(yùn)如啟。九。一日。

寫(xiě)信者與收信者是誰(shuí)?引起了我的好奇。首先看到收信者叫“含之”,自然而然就想到章含之,當(dāng)然知道看到兩個(gè)字就攀名人,可能性為零,所以還是老老實(shí)實(shí)先從“鼎鑫紗廠(chǎng)”查起,結(jié)果大吃一驚。民國(guó)上海名醫(yī)劉民叔所著《魯樓醫(yī)案》中有“章士釗侄女蘊(yùn)如血壓高至二百七十四度一案”,云:“湖南長(zhǎng)沙人,章士釗先生之侄女蘊(yùn)如小姐,現(xiàn)年四十六歲,未婚。住上海市長(zhǎng)寧區(qū)番禺路二二四號(hào)。在鼎鑫紗廠(chǎng)醫(yī)務(wù)室工作。以下是她自述患病的經(jīng)過(guò):一九五三年十月三日晚上,剛吃過(guò)夜飯,我的右手和右腳突然麻木。”則可確定寫(xiě)信的“蘊(yùn)如”為章士釗侄女,那收信的“含之”則必是章士釗之(養(yǎng))女章含之無(wú)疑。據(jù)白吉庵《章士釗傳》所載《章士釗家世簡(jiǎn)表》,知章氏兄弟四人,大哥章士锳子女各一,子名章立恭,女則失名;二哥章士爵有女名“偉如”,四弟章士戛僅有二子,并無(wú)女兒。似可確證此蘊(yùn)如當(dāng)即章士瑛女,一者別無(wú)他女可滿(mǎn)足章士釗侄女且又是章含之之姐的條件,二來(lái)章士爵女名“偉如”,也可知章士釗兩位兄長(zhǎng)家給女兒起名的樣式。另外,《魯樓醫(yī)樓》中章蘊(yùn)如說(shuō):

到七月七日,我又去北京易地療養(yǎng),經(jīng)親戚介紹施今墨大夫替我醫(yī)治。連服中藥五十多帖,不見(jiàn)什么功效。因此我重回上海。寓法華路六九一號(hào)療養(yǎng)所內(nèi),再請(qǐng)劉民叔大夫診治。

這里的“親戚”當(dāng)即章士釗——章氏自1949年11月至京后便一直住在北京。事實(shí)上,章含之原住上海,也是此年隨章士釗赴京,故此信最早寫(xiě)于1950年9月;再據(jù)《魯樓醫(yī)案》所述病情及年齡,再核以信中語(yǔ)氣,則必不會(huì)晚于生病之1953年。加之信紙仍署“中華民國(guó) 年 月 日”,可知為民國(guó)間印制未用完者,新印信箋必不如此,更可確證不會(huì)太晚。

這位章蘊(yùn)如小姐至1953年時(shí)46歲,尚未婚,則或無(wú)后人,生平不詳。但據(jù)章含之的文字載:

一九四九年我們就要離開(kāi)上海的時(shí)候,我記得有一張照片就在這個(gè)臺(tái)階上照的,我父親、我母親坐在中間,我們?nèi)遥业奶酶缣媒悖艺驹谥虚g。照片里面,現(xiàn)在恐怕只剩下兩個(gè)人了。

這張照片在其書(shū)中也曾刊出,此時(shí)章蘊(yùn)如42歲,當(dāng)是后排左起第二人。

綜上可以確定,收信者確為最初想到的章含之,那么是否意味著此套《佚存叢書(shū)》便是章含之舊藏呢?恐怕也不是。原因也很有趣,那就是此時(shí)的章含之只有十五六歲,一直未在章士釗身邊,傳統(tǒng)文化方面的熏習(xí)幾乎沒(méi)有。據(jù)她自述,雖然也是一個(gè)文學(xué)青年,但喜愛(ài)的是《家》《春》《秋》或《簡(jiǎn)·愛(ài)》,并“酷愛(ài)話(huà)劇”,傳統(tǒng)文化要籍便不在其知識(shí)結(jié)構(gòu)之中,遑論《佚存叢書(shū)》這樣的生僻之典了。當(dāng)然,這樣說(shuō)稍覺(jué)武斷,那么就舉一個(gè)例證便可了解。據(jù)章含之《我與父親章士釗》載,她那時(shí)正處逆反期,與父親關(guān)系很荒疏:

父親見(jiàn)我總是避開(kāi)與他談話(huà),于是向我建議每天教我一篇古文或一首詩(shī)詞。可惜,那時(shí)的我就是不愿意和父親單獨(dú)相處,心里埋怨他把我弄到北京來(lái),因此學(xué)了沒(méi)有幾天,就不愿繼續(xù)下去了。

同樣在這篇文章中,還記載了另一故事:

記得1972年我為周恩來(lái)總理做翻譯,總理用了“越俎代庖”這句成語(yǔ),我傻眼了,翻不出來(lái)。總理溫和地?fù)u頭說(shuō),章行老的女兒怎么都不懂“越俎代庖”呢?你要好好跟行老學(xué)啊!我無(wú)限羞慚又悔之晚矣,父親那時(shí)已90歲高齡,雖然我們父女之間終于達(dá)到一種冰釋和理解,但他體弱耳聾,已不可能教授我這個(gè)當(dāng)年不肯學(xué)的不肖女兒了。

此后她還在不同的場(chǎng)合講過(guò)這個(gè)往事,可見(jiàn)印象之深。彼時(shí)的她已37歲,此前在北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)院任教,“已經(jīng)開(kāi)英美文學(xué)史的課了”(參《龍門(mén)陣·我給毛主席當(dāng)老師》),卻不知“越俎代庖”這個(gè)成語(yǔ)的意思,似可證明“失學(xué)”之狀。這里還可延伸一個(gè)小枝節(jié),就是“越俎代庖”這個(gè)成語(yǔ),或許對(duì)章士釗來(lái)說(shuō)有特別的況味,章氏一生最為人疵議者,是從1924年底投身于段祺瑞執(zhí)政府,在他任教育部總長(zhǎng)后,提出了“整頓教育”的計(jì)劃,中有“嚴(yán)格考查學(xué)生成績(jī)”一條,據(jù)說(shuō)北大派人到教育部抗議,中有“學(xué)生成績(jī)之考查,系各校應(yīng)有的職權(quán),勿勞教育部之越俎代庖”之語(yǔ)。

如果此書(shū)非章含之所有,那答案就只有一個(gè),它的原藏者當(dāng)為章士釗。此書(shū)出版具體日期據(jù)首冊(cè)扉頁(yè)牌記載云“甲子仲冬上海涵芬樓影印”,知當(dāng)出于1924年十一月,此時(shí)章氏亦在上海,并于十一月中旬應(yīng)段祺瑞之邀北上,可能便是此時(shí)所購(gòu)。然緊接著便陷入紛繁復(fù)雜的政治風(fēng)波,無(wú)暇在此書(shū)上留下為后人所見(jiàn)的痕跡了。

當(dāng)然,知此為章士釗藏書(shū),則還可以繼續(xù)暢想其他故事的可能性。前引章含之文又載,她準(zhǔn)備為毛主席講授英文時(shí),章士釗“要我?guī)б惶拙€(xiàn)裝書(shū)《智囊》給主席。父親藏書(shū)較多,主席經(jīng)常問(wèn)他借書(shū)看。自從我經(jīng)常去主席那里之后,我就成了他們之間的借書(shū)、還書(shū)交通員。毛主席每次都先還清上次借的,然后再借一部,還開(kāi)玩笑說(shuō):‘有借有還,再借不難。’”這一記載頗讓我這個(gè)者收藏產(chǎn)生一個(gè)幻想,即毛主席也有可能曾閱此書(shū)。

考辨至此,我忽然想到,應(yīng)該細(xì)看一下這封信究竟是夾在哪個(gè)頁(yè)面間,或許還可挖掘一點(diǎn)剩余的故事,比如說(shuō)可能是章含之要查某個(gè)典故。但很可惜,我當(dāng)時(shí)不經(jīng)意看到這個(gè)疊成數(shù)疊的小紙塊,便直接取出來(lái),而為了打開(kāi)它又不弄破它,就把書(shū)合上騰出另一只手來(lái)小心翼翼地展開(kāi),結(jié)果,現(xiàn)在卻無(wú)法把它再插回去了。這讓我想起以前讀到博爾赫斯一篇令人惶恐不安的小說(shuō)《沙之書(shū)》,小說(shuō)主人公無(wú)意中買(mǎi)到一本名叫《沙之書(shū)》的怪書(shū),這是一本無(wú)限的書(shū),打開(kāi)的任何一頁(yè)都只會(huì)出現(xiàn)一次,再次打開(kāi),永遠(yuǎn)不會(huì)看到此前的頁(yè)面。或許在博爾赫斯看來(lái),這正是人類(lèi)歷史的隱喻,主人公最終把這本書(shū)塞進(jìn)了國(guó)立圖書(shū)館一個(gè)他故意不去記住位置的書(shū)架里,我現(xiàn)在好像也只能把這封信同樣塞進(jìn)《佚存叢書(shū)》第十六冊(cè)的隨便哪一頁(yè)了。

講完這部古書(shū)中的故事,我忽然有兩個(gè)想法:一是呼吁藏家們都應(yīng)當(dāng)去翻一翻自己的藏品,也許書(shū)頁(yè)間的驚喜已經(jīng)等待多年了;二是如果沒(méi)有驚喜,那就在自己的藏品上留下印跡,至少讓我們的藏書(shū)變成有故事的古書(shū),為后世藏家埋下驚喜的種子。

(作者系北京師范大學(xué)文學(xué)院教授)