中國古典舞身韻教學原理探析

摘 要:中國古典舞身韻是高校舞蹈專業教學中的必修課程,如何使其適應新時代的發展,顯得尤為重要。目前,對于中國古典舞身韻的教學研究更多局限于外化之表象,對于教學方法的研究也多從如何豐富現代教學手段等方面入手,缺乏從課程本原角度出發的探討。中國古典舞身韻的發展根植于獨具中國傳統美學氣質的古典舞蹈語言,“形、神、勁、律”是它的四大核心要素,其教學應秉持外在形態與內在神韻并重的“內外相合”的教學理念,同時采取合理設計、以美育人、綜合育才等教學策略與途徑,以達到教學內在質量的切實提升,促進中國古典舞身韻教學體系的建構與完善。

關鍵詞:中國古典舞身韻;形神勁律;教學原理

中圖分類號:J722.2 文獻標識碼:A 文章編號:1002-2236(2024)06-0025-04

中國古典舞身韻是對中華文化審美特性的凝練與升華,是中國古典舞“民族性”的體現,在教學體系中居于重要地位。在新時代不斷強調文化自信的時代訴求下,對中國古典舞身韻教學原理的探尋是課程建設的必要前提。基于此,筆者通過對中國古典舞身韻審美要素的剖析,反觀教學實踐對身韻原理的重構方式,試圖從教學法、教材、實踐等方面分析身韻教學原理對人才培養再探索的可能性,以此為當代中國古典舞身韻教學體系建構提供可資借鑒的思路。

一、身韻的確立初衷:植根本土

中國古典舞并非真正意義上的“古典”,但它確是具有典范意義,對于中國舞蹈事業的發展起到了至關重要的作用。中國古典舞身韻課程建立在戲曲身段課程的基礎之上,但它又不是照搬身段課程,而是在符合舞蹈形式、舞蹈語言、舞蹈本體的基礎上,借鑒戲曲身段及武術形成的。從戲曲的“身段”到中國古典舞的“身韻”,雖然僅有一字之別,卻使得身體語言完成了他律向自律的轉化,求得獨立的身體語言與審美范式,形成獨有的語言系統。

身韻打破了技術等外在形式,向內在核心深入發展,它的問世,讓人們看到了獨具中國傳統美學氣質的古典舞語言。中國古典舞身韻課程在最早稱為“身段課”,是從戲曲舞蹈提取元素,以風格訓練為目的的課程,隨著其發展,舞蹈本體的藝術處理開始有別于“身段”,“身韻”應運而生。“所謂風格、韻律、語言,歸結到底是一個民族的情感、民族審美的‘韻’字,這‘韻’字包含著‘韻律’‘韻味’‘意韻’‘神韻’‘氣韻’等。”[1](P6)只有“身”的舞蹈是沒有“魂”的,正是有了“韻”才成就了舞蹈的“魂”之所在。“中國古典舞身韻是身法與韻律的綜合,它們的結合是必然的,身韻課在開發時除了注重舞蹈性與科學性以外,民族性成了它的另一宗旨。它在審美上,解決了中國古典舞教學訓練體系的民族性主體問題,在形式上,解決了舞蹈本體的問題。”[2](P78)

二、身韻教學的核心要素:形神勁律

唐滿城、金浩《中國古典舞身韻教學法》,將“形神勁律”視為身韻的核心。“形神勁律”既是中國古典舞身韻的四大審美要素,也是中國古典舞身韻訓練的四大要點。“中國古典舞身韻教學初期的一個重要成果便是采用‘元素化’的訓練理念,‘元素化’是指對原動作素材的提取與重組,而身韻正是將具有一定內容積淀的戲曲舞蹈程式套路,化為凸顯身體語形的動律元素。”[3]中國古典舞早期的藝術先驅們,以極具敏銳和前瞻性的眼光,在“元素化”理念的指引下,舍棄了戲曲舞蹈業已成型的技術技巧與程式語匯,從中提煉出身體核心動律,并淬煉成一種風格韻味獨一無二的身體律動,在身體動律與勢態相結合下,形成身韻的審美要素,即“形、神、勁、律”。

(一)外觀之“形”

“皮之不存,毛將焉附。”[4](P65)可以說“形”是中國古典舞研習的基礎,為整體觀感的首要印象。通常而言,“形”是指一切能夠看得見的外形,如動作的姿態、動作的連接等。在中國古典舞的發展中,產生了大量舞蹈作品或訓練教材,雖采用的動作并不一致,但本質路線是相通的,即其核心的“形”是遵循古典舞規律的,是相對固定的,這也就是常講的:“一生二、二生三、三生萬物”[5](P135),此“一”就是中國古典舞的核心形態。中國古典舞在外觀之形上,不僅體現在“擰傾圓曲”這類相對靜態的舞姿上,還體現在“平圓、立圓、八字圓”這類動態路線的呈現上。在身韻教學中,首抓“外觀之形”是最為基礎的,關于“形”的訓練,可以概括為“糾靜態、抓動態、點神態”,糾正靜態之形,即要在課堂中把握教學整體的“靜態歸一”,抓住動態連接之形,即對靜態到靜態的動態過程路線做出相應的規范要求,點出瞬時神態之形,培養學生的“亮相”及“預動”意識。

(二)內傳之“神”

“神者生之制也。”[6](P82)“神”即指神韻、神采、內涵等,在中國的傳統繪畫、雕塑、音樂等藝術門類中,“傳神”是評價藝術作品的標準。在中國古典舞身韻課程的教學中,不論是元素的把握還是短句的表達,對動作神韻的掌握是比較困難的,不僅需要舞者在外在形態上符合規范,更需要其內心對動作進行深入地認識與把握。在課堂中引導學生“傳神”是中國古典舞身韻課程的教學難點之一,針對“神”的訓練,可以概括為“具象感知,內傳神氣”,“神”是玄虛的,將玄虛之感外化為肢體的直接體驗,將內心之“神”進行具象總結,是訓練學生神韻的重要方式,正如口訣“形未動,神先領,形已止,神不止。”將抽象之感進行精準總結,使得學生能夠在掌握口訣的基礎上對“神”有基礎的認識,在學習過程中輔以教師的言傳身教,使得學生對“神”的傳遞有所把握。

(三)外感之“勁”

“古典舞所謂的勁,即當代舞蹈通用的力,但古典舞的‘勁’中顯然還有語言沒有說盡的韻味在其內。”[7](P90)“勁”是中國古典舞中對力的把握,對于動作外部形態的呈現是十分重要的。中國古典舞的呈現有柔有剛,但其柔與剛的關系是相對而言的,是動作對比度的呈現。中國古典舞身韻在訓練中時常提到“點中有線,線中有點”,便是對“勁”的直觀描述。“勁”被一線教師總結出了各種類型,如,寸勁、脆勁、柔勁、剛勁、反勁、順勁、巧勁等,它是可以通過外化動作直接感受、觀察到的,而“勁”之所以能夠被分類,很大程度上是源于動作對力量的分配。在課堂教學中,教師可以通過對比教學法讓學生直觀感受到勁給予動作的不同質感,概括來講便是“剛柔對比,實感勁力”。“勁”的把握是需要長時間練習的,低年級學生常在動作中過度發力,這種力所呈現出的便是“僵化”的勁,原因是還不能把握“勁”的分寸,在教學中,教師需引導學生“會使勁,用順勁,趕巧勁”。

(四)內行之“律”

“‘律’這個字包涵動作中自身的律動性和它依循的規律這兩層意義。”[8](P182)“律”可以理解為動作的律動性及規律性,在中國古典舞身韻中,無論是動作之形、動作之勢還是動作之韻都離不開一個“律”字,它包含了舞蹈之規矩、規律、章法。在中國古典舞中有“正律”與“反律”之分,“正律”指的是順勁,在日常教學中,常提到動作“順”與“不順”,“順”便是“正律”,也就是整個動作的過程及動作的形態是按照常態規律與規則進行的,在動作表演中,體現為“一氣呵成”。“反律”并不是指“一切不順”之律,而是相較于“正律”而言的“不順則順”之律,可以理解為“打破常規又合乎尺度”之律,在動作表演中,體現為“出其不意”。在課堂教學中,對于“律”的教學的前提是需要教師培養學生的審美意識,審美存在問題,動作必定不合“律”,將“正律”給予學生,幫助他們去掉“邪律”顯得尤為重要,概括來講便是“歸正律,去邪律”。

三、身韻的教學啟示:內外相合

在身韻課程問世之前,中國古典舞向著追求高超技術的方向發展,而這符合它的發展規律嗎?戴愛蓮先生曾經說過:“雜技舞蹈化是進步,舞蹈雜技化是退步。”作為中國的古典舞,它具有與生俱來的使命,通過訓練獲得一個好用的身體,這僅是“形”的訓練。放眼全球,各國古典舞都有其訓練的方法與特色,中國古典舞也應該有其特色的訓練,對外在肢體形態練習的同時,還應該注重內在核心的訓練,而中國古典舞身韻課程便是完成這一“內外相合”過程的中間環節。“‘身法’屬于外在的技法范疇,‘韻律’則屬于藝術的內涵神采,它們二者的有機結合與滲透,才能真正體現出中國古典舞的精髓。”[9](P35)中國古典舞身韻可以說是舞蹈動作外部形態的內在推力,通過對外在形態與內在神韻的練習,完成了身與心的內外“修煉”。中國古典舞身韻的“內外相合”也給予了教學新的啟示,教師要樹立起中國古典舞身韻內外觀意識,打破“重外輕內”的教學常態,深入研究教學內容,將“內外相合”的觀念引入教學中去。

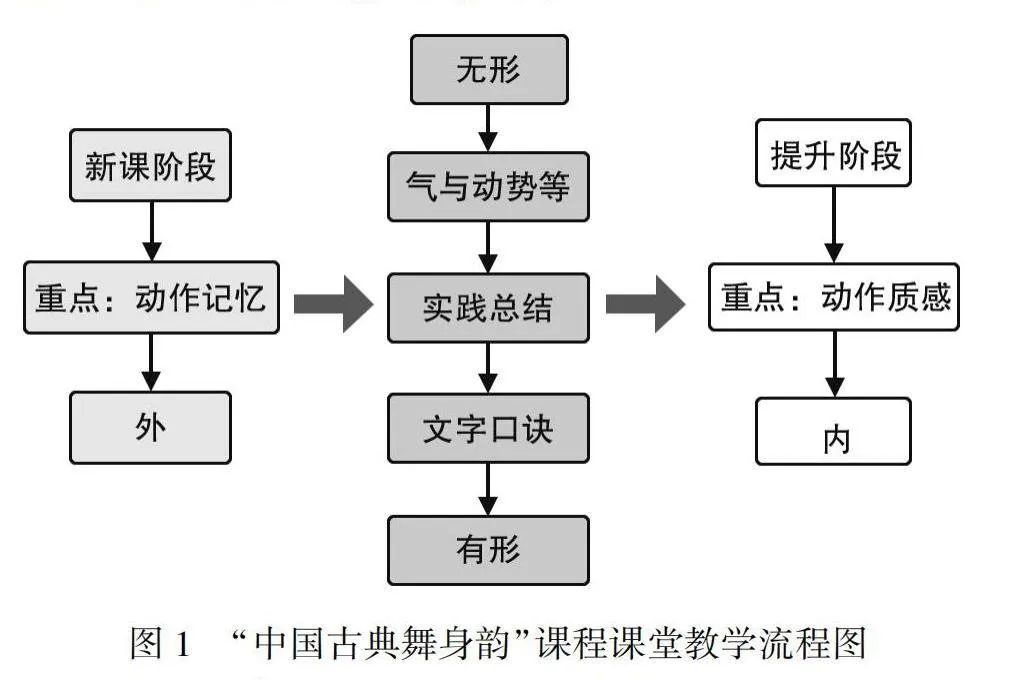

以山東藝術學院“中國古典舞身韻”課程為例(圖1),在新組合教授階段,課堂重點在于“教會”,有針對性地解決“外”的問題。提升階段常提到“氣”與“勢”的相關問題,由于二者屬于相對抽象的概念,故在實際教學中總結了相關教學口訣,如:(氣)內控于腹腔,發散于四肢,延伸至末梢,貫穿于始終;(勢)勢由心控,心隨意轉,意催律動,借勢而起,蓄勢而發,環環相扣,連綿不絕,即運用這些口訣解決“內”的問題。通過在教學過程中加入文字提醒,將舞蹈之“無形”變為“有形”,使得學生的課堂學習效率得到了提升,而這也是“內外相合”的體現。

中國古典舞先驅們在身韻課程的教學上已經積累了眾多經驗,一代又一代的舞蹈教師也在不斷探索著適合學生身心發展的教學設計與策略,歐建平老師曾總結中國古典舞“古典化”過程的特征是“課堂化”,概括來看便是:發生于課堂、探索于課堂、成型于課堂、突破于課堂、發展于課堂、多元于課堂、輝煌于課堂。因此,我們需要重視課堂上的活動,這便需要教師對于教學設計有所研究。

四、身韻的教學策略:優化提升

(一)合理精妙,思路清晰

作為一名教師,肩負著培養國家棟梁的重任,作為一名舞蹈藝術工作者,肩負著傳承發展舞蹈的重任,而課堂成為了我們教學與傳承的主陣地。“科學的教學設計既是體現課程與教學主體——教育教學的目的性、針對性、超前性和預測性所必需,又是開展教學活動的前提,更是檢驗教學成果、調控教學進程的憑借與保證。”[10](P74)在古典舞身韻課程教學設計中,除明確教學基礎、教學目標、教學內容、教學方法之外,還需明確中國古典舞身韻元素的相關理論,在教授學生外在動作,培養他們敏銳的形體知覺的同時,通過加強其對舞蹈內質的理解,提升相應的舞蹈審美品質與能力。教學相長,教師思路清晰,學生的學習效率也會相應地提高,教師需依據教材進行教學內容合理的分配,根據教學進度對教學環節進行設計與調整,全方位提升課堂成效。

(二)以美育人,潤物無聲

舞蹈有著“以美育人”的職責,中國古典舞身韻是繼承發展中國傳統舞蹈文化的主體之一,有著不容小覷的作用。2020年教育部印發了《高等學校課程思政建設指導綱要》,綱要中明確指出:“要堅持以美育人、以美化人,積極弘揚中華美育精神,引導學生自覺傳承和弘揚中華優秀傳統文化,全面提高學生的審美和人文素養,增強文化自信。”[11]中國古典舞身韻的產生與發展同我國傳統文化藝術息息相關,課堂傳習的過程就是文化傳承的過程,將傳統文化融入課堂也是促進課程創新的重要途徑。以山東藝術學院舞蹈學院“中國古典舞身韻——詩境柔性嵌入”課程為例,在舞蹈學院古典教研室的集體努力下,完成了男女班的身韻教材編創。該教材“以詩入舞”,使學生們在詩詞歌賦所營造的雋永意境中完成形象塑造、情緒傳遞、身法技巧等方面的學習,在追求形“美”的同時,賦予“意”的情感溫度,進一步體悟到中國古典舞身韻課程所帶來的身心合一的審美體驗。該課程在詩詞與身韻兩者的配合學習下產生了“1+1>2”的效果,教師在授課時,結合詩詞內容,使學生能“知其所以然”,詩境的感悟會加速學生對舞境的理解,在認知中突顯出形神并俱的表演意旨。

(三)綜合育才,學有所用

進入20世紀80年代,國際高教界開啟了“應用型人才培養”的新潮流。“應用型人才是指能將專業知識和技能應用于所從事的社會實踐的一種專門的人才。”[12]舞蹈作為技能型的藝術形式,在“應用型人才”培養上具有先天優勢。中國古典舞身韻課程作為舞蹈專業的必修課程,需要在已有基礎上緊跟時代潮流,適時調整各個教學環節。同時,教師需要通過身韻的教學,提升學生的舞蹈審美與舞蹈表現力,在基訓的基礎上,培養出“會跳舞,跳舞美”的青年力量。此外,還需要加強學生的身韻文化理論知識儲備,不僅“舞的精彩”,還要“知其所知”,這樣才能更好地走向社會,做到學有所用。

五、結語

身韻生發于具有中國傳統美學氣質的古典舞蹈語言,以其深厚的民族傳統與獨特的民族內蘊,成為了中國古典舞者的必修內容。千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。身韻教學任重道遠,抓住其本質,提煉其精髓,創新其方法,發揮其效能,不僅是加強中國古典舞傳承與發展的必由之路,更是展示我國民族舞蹈之風采,弘揚民族藝術之精神的具體要求。相信在新時代教育浪潮的助推下,中國古典舞身韻教學定能急流勇進、奔涌向前。

參考文獻:

[1][8]唐滿城,金浩.中國古典舞身韻教學法[M].上海:上海音樂出版社,2004.

[2]江東.古典舞新論[M].上海:上海音樂出版社,2014.

[3]王熙.戲曲“五法”在當代中國古典舞身韻中的重構與拓展[J].北京舞蹈學院學報,2019,(3).

[4][春秋]左丘明撰,舒勝利,陳霞村譯注.左傳[M].太原:山西古籍出版社,2003.

[5][春秋]老子撰,王麗巖譯注.道德經[M].北京:中國文聯出版社,2016.

[6]何寧.淮南子集釋[M].北京:中華書局,1998.

[7]呂藝生.中國古典舞美學原理求索[M].北京:中央民族大學出版社,2019.

[9]王力蓉.中國舞蹈文化研究[M].北京:中國文聯出版社,2014.

[10]王杰.舞蹈課程與教學[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[11]教育部.教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知(教高〔2020〕3號)[EB/OL].(2020-06-06)[2023-12-27].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[12]劉耘.務實致用:對地方大學應用型人才培養模式的探索[J].中國高教研究,2006,(5).

(責任編輯:李鴻熙)