吳石將軍眼中的世界大戰(zhàn)(下)

編者按:

在上一期刊登的本文上半部分中,作者以科幻小說《世界燃燒:1950年的美蘇戰(zhàn)爭》為切口,介紹了在核武器誕生之初的那段時間,人們圍繞未來核戰(zhàn)爭展開的擔憂和想象。然而,這本書的另一個譯本與吳石將軍息息相關,本文我們將接續(xù)上篇,講述這位高級軍事將領與這部作品之間的絲絲聯(lián)系。

《世界燃燒:1950年的美蘇戰(zhàn)爭》由萊納德·恩格爾(LeonardEngel,1916—1964年)和伊曼紐爾S.皮勒(EmanuelS.Piller,1907—1985)合寫,前者是一位以科學和醫(yī)學為寫作主題的記者、作家,《紐約時報》在1964年12月9日刊登過他去世的消息;后者在一些材料中也被稱為伊曼紐爾A.皮勒(EmanuelA.Piller)。該書首印25000冊,出版后不久,英國的科幻編輯約翰·卡內爾(JohnCarnell,1912—1972年)就在1947年《幻想評論》第1卷第4期上發(fā)表了書評,他指出:

作者似乎完全忽略了——或者說故意無視了——原子彈爆炸后輻射區(qū)的問題,只在結尾處,當可怕的變異可能性變得顯而易見時,才簡短地提了一段。最后,戰(zhàn)爭仍在繼續(xù),除了斗爭、汗水和淚水,別無其他可言。

對于我們而言,城市里滿目瘡痍的空地每天都會讓人想起上一場戰(zhàn)爭,因此該書所警示的畫面可能并不是非常必要,盡管它無情地揭示了原子彈的威脅。對于那些城市仍然驕傲地矗立、未受損害的美國人來說,這幅畫面一定是非常嚴酷的,這可能正是作者的本意。唯一的危險是,它對他們來說可能太過嚴酷,以至于被認為是不可能的推想。

這里就不去討論美國人和英國人是如何看待這部作品的了,我們來看看同時代的中國讀者對該書的感想。

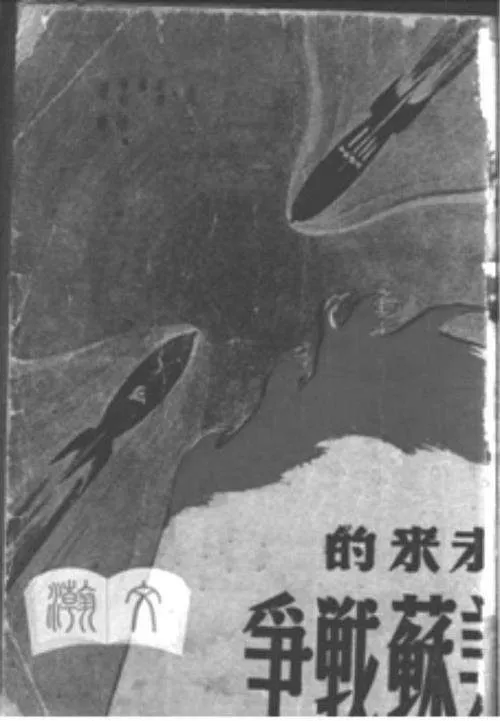

1948年1月,上海進修書店印行了該書的中譯本《未來的美蘇戰(zhàn)爭》,署名“美·恩格爾、畢勒合著,王檢譯”。英文版扉頁上的題獻也被譯出:

我們把這本書獻給認識另一次戰(zhàn)爭必然是悲慘的冒險行為的人,它將造成個人、國家和全世界歸于滅亡。我們誠懇地希望,這種人的數(shù)目會迅速增加起來,并用他們的努力的影響,使這個故事永遠成為不應驗的預言。

同年7月15日,剛剛創(chuàng)刊的《新書月刊》在“出版消息”中介紹了該譯本:“(這)是一本假想的戰(zhàn)爭小說,正如廣告上所說的‘海陸戰(zhàn)爭已成陳跡,科學武器層出不窮’,讀它使我們想到一個最真實的問題:Oneworldornone。”

同一個月,該書的另一個中譯本《未來世界大戰(zhàn)之想象》問世,該譯本由“國防部史政局編譯”,為“軍事叢刊第二種”,署“丁伯恒編譯,吳石、許高陽審定”。筆者在前面所引的書中文句,就來自這一譯本。

這里出現(xiàn)的吳石,可不是一般人物。他就是電視劇《潛伏》中的主角“余則成”的原型之一。福建省檔案館編著的《記錄·見證——檔案中的福建黨史》對他介紹如下:

吳石,生前是臺灣“國防部”中將參謀次長,也是被毛澤東稱為“密使一號”的紅色特工。作為1949年春解放軍渡江戰(zhàn)役及此后至1950年初國民黨高層重要軍事情報的主要提供者,吳石是中國共產(chǎn)黨隱蔽戰(zhàn)線上功勛卓著的無名英雄。……1949年7月,在奉調臺灣途中吳石路過香港,正式接受了中共華東局的委托,以“密使一號”為代碼前往臺灣繼續(xù)潛伏。

關于這位英雄的生平,現(xiàn)在已有非常多的資料,這里就不再贅述了。

《未來世界大戰(zhàn)之想象》的書首有吳石所作的序言,指出該書的重點:

……戰(zhàn)爭經(jīng)過空前慘烈,死傷之多,亙古未有;而科學武器之層出不窮,殺傷威力之猛烈可怖,創(chuàng)行戰(zhàn)法之新穎,更屬聞所未聞。作者于此加意渲染,雖曰出自想像,然在科學世紀之今日,實無人敢斷其不于未來戰(zhàn)爭中一一實現(xiàn)。

吾人披閱是書,除感染酷烈之戰(zhàn)爭氣氛外,并有一痛切之體認,即未來戰(zhàn)爭之主要特色,一為科學,一為組織。

……吾人深信未來戰(zhàn)爭中,陸海空軍之攻防戰(zhàn)雖仍占相當位置,但戰(zhàn)爭之重心則已不寄于今日形態(tài)之軍隊,而寄于全國之科學與工業(yè)力,一切將唯科學之馬首是瞻。

……宇宙中之任何事物、任何力量,非經(jīng)組織則無以致用。戰(zhàn)爭為綜合諸力之決斗,組織與效率當更見切要。

……本書之正面主題,原寫和平與非戰(zhàn)。吾國夙以酷愛和平著稱于世,千百年來積習浸潤,國人對戰(zhàn)爭寧已失之過于冷漠,作者和平之婆心與苦口于吾人初未必有所幫助。然我國昔賢亦言:“兵可百年不用,不可一日無備”。方今世界既未臻于大同,則戰(zhàn)爭之到來仍難避免,吾人不好戰(zhàn)亦不應忘戰(zhàn)。讀者試以此種心情翻閱是書,懔知未來大戰(zhàn)之酷烈可怖,探求其發(fā)展動向而為未雨綢繆之計,于科學與組織二者多所用力,則庶乎其有所獲。本局介紹是書之用意,蓋即在此。

這些感懷,對今天的中國讀者來說,仍不失為金玉良言。

根據(jù)《冷月無聲——吳石傳》所附的《吳石年表》,吳石于1946年6月5日起任“國民政府國防局第五局(即史料局,1947年4月12日更名為史政局)中將局長”,于1947年4月“成為中共在國民黨軍事機關的高級內線”。據(jù)該書作者鄭立介紹:“按《史政工作條例》規(guī)定,國民黨核心軍事資料都要送史政局備案。往往重要軍事部署研究不久,有關重要軍事圖表就出現(xiàn)在他的案頭。”

也就是說,《未來世界大戰(zhàn)之想象》出版時,吳石已成為紅色特工,組織翻譯該書,只是他表面身份的日常工作之一。那么,可以說,美國人撰寫的美蘇大戰(zhàn)科幻小說,曾經(jīng)為中國的解放戰(zhàn)爭起到過一點點的掩護作用嗎?這是個有意思的玄想。令人難過的是,1950年1月,中共臺灣地下黨負責人蔡孝乾被捕后叛變,吳石身份暴露。6月10日,吳石被臺灣當局殺害,成為國民黨政權偏安臺灣后屠殺的第一位高級將領。十五天后,朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)了,而在這位英雄審定過的美國科幻小說中,這一年爆發(fā)的是世界大戰(zhàn)。