基于廣東大數據測度的中國城市群社會聯系:空間特征與影響因素

摘 要:優先推進中國重大區域城市群協同發展是建設全國統一大市場的重要任務。提高中國城市群之間的社會聯系有助于降低交易和溝通成本,促進區域經濟協調發展。文章使用廣東省某大型電信運營商的電話大數據構建了188個區(縣)之間的社會聯系指標,基于2018年12月至2020年10月的面板數據分析中國城市群社會聯系的空間特征及其影響因素。統計結果顯示:城市群呈現多中心網絡化發展格局,大部分區(縣)與超大城市中心城區的社會聯系程度較高;廣東省空間社會網絡大致可以劃分為四個凝聚子群;粵港澳大灣區中心城市與周邊區域的社會聯系不斷增強。實證結果表明:地理距離是影響城市群社會聯系的重要因素,距離越遠的地區之間社會聯系越少,相同城市和相鄰地區之間的社會聯系越強;通行時間和公共交通成本的降低有利于加強地區之間的社會聯系,但是無法消除地理距離的影響;經濟差異、文化差異和受教育程度差異等是影響地區之間社會聯系的重要因素。拓展分析發現,社會聯系越強的地區之間人口流動越頻繁,技術擴散水平越高。文章基于大數據為加快中國城市群統一市場建設提供了現實證據,有助于加深理解中國區域經濟發展戰略。

關鍵詞:社會聯系 城市群 電話大數據 空間特征

DOI:10.19592/j.cnki.scje.421079

JEL分類號:O18, R12, Z13" "中圖分類號:F127

文獻標識碼:A" "文章編號:1000 - 6249(2024)12 - 085 - 20

一、引 言

城市群在贏得國際競爭力和推進我國城市高質量發展過程中的作用愈發重要。黨的二十大報告明確指出,要構建以城市群、都市圈為依托,大中小城市協調發展的空間格局。2022 年4月10日,中共中央、國務院發布《關于加快建設全國統一大市場的意見》,明確提出“結合區域重大戰略、區域協調發展戰略實施,鼓勵京津冀、長三角、粵港澳大灣區以及成渝地區雙城經濟圈、長江中游城市群等區域,在維護全國統一大市場前提下,優先開展區域市場一體化建設工作”。城市群經濟的崛起已成為近年來中國區域發展最為突出的特征,以城市群為核心的空間發展格局日漸形成。其中,位于我國東南沿海的珠三角地區,憑借其自身的地域優勢和對外開放政策優勢,吸引了國內外大量勞動力流、資本流和技術流,城市間經濟社會聯系日益緊密,逐漸呈現出網絡化和多中心化的特征,在區域經濟發展中具有舉足輕重的地位。但是到目前為止,中國城市群建設仍然存在著內部結構不完善不均衡、中心城市輻射功能不強、小城市和縣城綜合承載能力與治理能力較弱等現象。因此,在此背景下,開展對中國城市群空間結構特征與影響因素的研究具有重要實踐意義。

隨著社會網絡在經濟領域中的作用逐漸凸顯,許多學者已經證明社會聯系可以從多方面影響經濟和社會活動(Bramoullé et al.,2016)。通過社會聯系人們可以接觸到不同的信息和新想法,從而影響微觀個體的就業決策、企業的投資行為,以及技術擴散和經濟增長(Jackson et al.,2020)。但反過來,社交聯系本身與地理鄰近、歷史紐帶、政治邊界和其他因素有關(Bailey et al.,2018)。集聚的正外部性理論在新經濟地理中占有突出地位,它就強調與不同人之間近距離的社會互動是提升城市生產率的關鍵力量。例如,Glaeser et al.(1992)表明,將不同個人和行業放入狹小的空間可以提供一個思想和知識在人與人之間快速流動的社會互動環境。因此,許多城市經濟學理論關注社會聯系在知識溢出和經濟增長方面的特定作用,以及社會網絡對城市的規模、結構和位置的影響(Atkin et al.,2022;Duranton and Puga,2015)。但與此同時,部分學者討論了過去四十年的技術進步是否導致了“距離的死亡”(Cairncross,2001;Ioannides et al.,2008)。這些研究一致認為,交通與通信技術的發展極大程度上降低了個體間面對面交流的必要性,通過廉價便捷的線上社交媒體,個體間可以保持密切的社會聯系,集聚的正外部性顯著減弱。從空間模式上看,城市群的本質是人口與經濟活動在更大空間范圍內的集聚。因此,研究城市群社會聯系的空間特征及其與地理距離和交通基礎設施建設等因素之間的關系可以為城市群的發展提供重要的理論支撐。

在工業化向信息化、數字化演變的過程中,城市群不同城市間經濟社會關聯相對緊密,更多的城市借助于“流動空間”加入城市群,涉及城市間信息、人口、資金和技術等多要素的互聯互通。因此,近年來不少學者開始關注城市群空間經濟網絡結構。例如,王山等(2022)基于2006—2018年長三角地區的數據,采用修正的引力模型識別了長三角城市間宏觀經濟指標的空間關聯。廉曉梅和姜姿卉(2024)利用東北地區的數據做了類似研究。種照輝等(2018)利用商業網絡數據構建了長三角城市群的企業組織網絡與電子商務網絡,并對其各自的網絡結構特征進行了對比。然而,現有文獻更多利用宏觀調查數據研究城市群的經濟關聯,而忽視了微觀層面人與人之間社會交往的重要性。從某種程度上講,緊密的微觀社會聯系背后伴隨著強大的信息流、勞動力流、資本流、技術流和貿易流等,通過社交媒體和移動通信設備維系的社會網絡可以捕捉到多方面的經濟關聯信息。

基于以上分析,本文采用廣東省某大型電信運營商2018年12月至2020年10月的手機微觀大數據,構建了21個地級城市188區(縣)層面的社會聯系指數,用以刻畫城市群微觀個體間進行直接的社會聯系。在此基礎上,本文考察了廣東省內不同規模城市之間社會聯系的內部空間結構,以及粵港澳大灣區建立之后,社會聯系的變動趨勢。進一步地,本文重點研究了地理距離、社會距離和交通基礎設施建設等因素對城市群不同區(縣)之間的社會聯系的影響程度。研究結論如下:首先,統計結果顯示,城市群呈現出多中心網絡化發展格局,中心城區與其他區(縣)保持密切的社會聯系,非中心城市之間的社會聯系程度較低;其次,廣東省空間社會網絡大致可以劃分為四個凝聚子群,即以廣州為中心和以深圳為中心的凝聚子群,以及由中山、珠海、陽江、江門、湛江和茂名組成的子群,與由潮州、汕頭和揭陽組成的凝聚子群;第三,粵港澳大灣區戰略規劃之后,相比于灣區與非灣區城市之間的社會聯系,灣區城市之間的社會聯系變得更加緊密;第四,地理距離仍然是阻礙城市間社會聯系的重要因素,但其對中心城市與其他城市之間的社會聯系影響較小;第五,加強交通基礎設施建設可以降低地理距離的負面影響,并提高非中心城市之間的社會聯系;第六,研究發現,適當范圍內的文化差異和經濟發展水平差異可以通過地區間的優勢互補加強社會聯系,但是較大的受教育程度差異和文化差異會降低社會聯系。最后,本文發現社會聯系越高,地區之間知識流動和人口流動越頻繁。

二、文獻綜述

有兩個方面的文獻與本文的研究最為相關,一是關于社會聯系及其經濟效應的研究,二是關于城市群空間結構特征測度與城市群關聯影響因素的研究。經濟學領域關于社會網絡的研究表明,社會聯系的一個重要的特性是外部性,可以從多方面影響經濟和社會活動。許多文獻考察了社交網絡在求職中的作用,對企業投資和融資能力的影響,對知識溢出的影響,以及對共同富裕的影響等。具體來看,Barwick et al.(2023)認為社交網絡可以使勞動力市場變得更有效率。Kuchler et al.(2022)發現機構投資者更有可能投資于社會網絡更緊密地區的公司。Head et al.(2019)利用數學家的學術引文數據證實了合作關系、導師關系和母校關系等有利于知識傳播。羅明忠和劉子玉(2022)認為社會網絡的拓展和增強是數字技術推動共同富裕的重要機制。為了識別社會關系網絡,許多文獻使用調查數據來推斷社會關系和工作信息交換,例如前同事(Saygin et al.,2021),家庭關系(Kramarz and Skans,2014),屬于同一社區或者種族的個人(Dustmann et al.,2016)。國內一些研究使用過年走訪和收取禮金數衡量家庭的社會關系(馬光榮和楊恩艷,2011;葉靜怡和武玲蔚,2014)。毋庸置疑,社會網絡對經濟發展具有深遠的影響,這也為本項目的研究奠定了堅實的基礎。但仍存在一些局限性,一方面是研究數據的問題,現有大部分的研究都是通過調查數據,人事記錄數據或者學籍數據識別出親屬關系、同事關系或者校友關系等并以此衡量個體層面單一的針對性社會聯系。另一方面,縱使社會聯系對城市結構與經濟發展有重要意義,但少有研究從空間維度對城市群層面的社會聯系網絡進行實證研究。

城市群發展最顯著特征是密切的經濟與社會聯系,涉及商品、要素、信息和人員等方面的交流。從更廣泛的角度看,城市間經濟活動的開展依賴于人與人之間的聯系。但是,現有關于城市群關聯的文獻主要關注城市間的經濟聯系及其空間特征。例如,鄒琳等(2015)基于長江經濟帶的人口、建成面積和交通等宏觀指標,用引力模型的方法研究了城市群的經濟網絡結構特征。胡艷和時浩楠(2017)以長三角城市群26個城市的發明專利申請數據,用社會網絡分析方法研究了長三角城市群創新的關聯網絡以及空間結構。陳浩等(2011)通過選取各城市旅游業發展的業績和交通連接指標,分析了珠江三角洲城市群旅游空間格局的演化過程。王方方和楊煥煥(2018)基于2009年、2012年、2015年粵港澳大灣區城市群的經濟聯系數據,運用凝聚子群和QAP 等網絡分析方法,對城市群空間經濟網絡結構進行分析。張曉晴等(2021)基于社會網絡分析視角,通過構建大灣區創業風險投資城市聯系網絡,從投資金額、項目分布、整體網絡密度、核心-邊緣結構等方面分析大灣區創業風險投資網絡的時空演化特征,并探究其影響因素。上述研究分別從城市群的創新關聯、旅游關聯和投資聯系等角度對城市群的網絡結構進行了探討,但是未有文獻直接分析微觀個體之間直接的社會聯系。另外,這些研究側重于刻畫城市群區域內部的網絡結構特征,并沒有進一步實證分析城市關聯的影響因素。

隨著區域經濟的不斷推進,一部分學者從雙邊視角討論了城市間關聯的影響因素。其中,關于邊界效應的研究較多,且邊界效應的存在被普遍認可(黃新飛等,2014)。但是,在交通與通信技術快速進步的時代,不同學者對地理距離與社會聯系之間的關系存在較大的分歧。新經濟地理理論表明,地理距離是造成溝通障礙和交易成本的重要原因。然而,技術的進步降低了人與人面對面交流的必要性。而且,大規模的交通基礎設施建設極大程度上降低了地理距離的約束。因此一些經濟學家認為,城市經濟與社會活動的空間分布將會更加分散,最終不同城市的規模會趨于一致(Ioannides et al.,2008)。在此種假說的設定下,城市群的集聚規模經濟優勢會逐漸喪失,地理距離不再對地區間的經濟社會往來產生影響。但是,對此有些學者持不同的看法,Keller(2004)認為由于隱性知識的存在,只有通過面對面的社會交流才能有效傳遞知識。Goldenberg adn Levy(2009)認為通信技術提高了跨地區的交流水平,但這種提高主要體現在社會關系較緊密的小范圍群體中,因此距離仍是影響城市群經濟社會聯系的重要因素。Büchel and Ehrlich(2020)認為,通信技術對城市形態的影響取決于技術與面對面交流是互補還是替代關系,并證明了二者之間存在互補性,因此通信技術不會使城市消亡,而可能增加城市密度所帶來的紅利。由于較難獲取微觀層面的社會網絡數據,仍缺乏對中國城市居民社會網絡完整的空間特征進行實證分析的本土化研究。

相比于現有研究,本文利用移動電話大數據探討中國城市群社會聯系網絡的空間特征與影響因素可能具有以下三點邊際貢獻。第一,從研究數據上來看,移動數據具有精準的地理定位、高顆粒度和廣覆蓋面的特征,有效克服了國內調查問卷的樣本選擇偏誤和部分統計數據較簡單導致的加總偏誤問題,能更好地從空間上刻畫城市群社會聯系網絡。第二,從研究視角來看,本文是對城市群空間發展特征和影響因素研究的一個有益補充,拓展了對中國城市群的認知。不同于以往從宏觀經濟聯系的角度,本文研究城市群微觀個體間的社會聯系及其空間特征,為城市群發展提供了新的微觀視角。第三,從政策啟示方面,在通信和交通基礎設施不斷完善的背景下,本文發現地理距離對城市群社會聯系的負面影響依然存在,但中心城市受距離的約束較小,且交通基礎設施建設有助于加強地區間的聯系,這不僅揭示了城市群建設的必要性,也提供了重要的政策含義,即在繼續發揮和利用中心城市規模優勢的同時,降低行政力量的影響,通過基礎設施建設加快城市群一體化進程。

三、數據來源與指標測算

(一)數據來源與處理

近年來利用大數據探討城市經濟發展問題成為目前頗有前景的研究方向。本文的核心數據來源于中國某大型電信運營商廣東分公司。數據的覆蓋范圍是2018年12月至2020年10月廣東省內的詳細通話記錄。根據工信部發布的《中國無線電管理年度報告(2018年)》,我國24個省市的移動電話普及率已經超過了100部/百人。本文數據來源的運營商所擁有的用戶數占廣東省移動用戶總數的63%,且各地級市移動用戶占比與人口普查數據基本一致1。需要說明的是,廣東省是中國人口最多、省級GDP最高的省份,GDP占全國的11%,對外貿易約占全國的四分之一。廣東省被公認為是中國所有省份中經濟最具活力和韌性的省份(Kanamori,2011;Gong et al.,2020)。同時,廣東省也是中國城市群發展程度最高和空間發展最不均衡的省份之一。黨的十八大以來,習近平總書記多次視察廣東,強調指出,“城鄉區域發展不平衡是廣東高質量發展的最大短板”1。作為全國新發展格局的戰略支點,粵港澳大灣區肩負建設中國式現代化引領地的光榮使命,對區域經濟協調發展、實現共同富裕的戰略目標具有示范引領作用。因此,選擇廣東省的數據作為樣本對于中國城市群經濟發展問題的研究具有代表性和針對性。

移動電話的普及不僅為人們的生活帶來了便利,也為科學研究提供了大量客觀、高顆粒度的微觀個體行為數據。移動電話提供的手機信令數據是通過移動基站連續收集的用戶使用手機時所產生的各種信息,具有城鄉之間全覆蓋和空間位置記錄連續等特點。同時,它可以包含數以億計的用戶之間的通信記錄,并且這些記錄是真實觀察到的,而非自我報告。CDR(call data records)數據的指標通常包括呼叫方的身份信息、被呼叫方的身份信息、呼叫的具體時間、呼叫經過的信號塔,以及通話時長和通話費用。只要手機用戶激活移動設備,信號塔就會以經緯度的形式記錄地理位置,精確度可達10—300米的半徑范圍,相當于大型建筑群的大小。至2020年12月,該電信運營商在廣東省中共有787個移動電話數據收發的信號塔,平均每天經過信號塔的跨區通話記錄有近1200萬條。

手機電話能夠直接反映城市之間多種溝通模式的社會交往。一方面,通話記錄越頻繁,越有助于維系原有的家庭紐帶、擴展心理的鄰屬認知、促進通話對象符號性的接近感。另一方面,通話時間越長,用戶之間信息要素的傳遞和分享經驗越迅速,降低經濟交易、技術學習和社交溝通的成本。近年來,不少國外學者開始利用移動手機用戶留下的通話記錄研究個體間的社會聯系對社區經濟發展和勞動力流動的影響。例如,Eagle et al.(2010)從社交網絡的多樣性角度出發,將英國最完整的通信網絡記錄與關于社區經濟福利的全國普查數據結合起來,研究發現個體關系多樣性與社區經濟發展密切相關。Park et al.(2018)利用來自四大洲11個國家的包括5600萬推特用戶和5800萬手機用戶的數據,檢驗了一個直覺上的發現,即相比于從一個親密的朋友或家庭成員(強聯系)那里獲取的信息,個人更容易從一個聯系較弱的社會關系中獲得新信息。Kuchler and Stroebel(2022)的主要目標是討論一些有望用于研究社會網絡經濟效應的方法和數據源,他們認為智能手機產生的社會互動數據正以前所未有的規模測量社交網絡。當然,用通話記錄作為社會聯系的代理變量還存在一個潛在的問題,人們可能會用短信或者微信代替電話與朋友進行交流。針對這一問題,Barwick et al.(2023)通過抽樣選擇2萬名中國手機用戶,在統計個人使用短信和微信的數據后發現,通話次數越多或通話時間越長的用戶,發送的短信會更多,使用微信的頻率也更高,說明手機電話與其他通信方式之間不存在替代關系,手機通話網絡可以很好地代表個人的社會關系。

在獲得原始的通話數據記錄后,本文進行了一些篩選工作。首先,本文的分析限于定位在該電信運營商廣東分公司基站范圍內的手機之間的主動撥出的通話,排除被動接聽的通話,主動撥打電話的前提是已知被撥通電話方的電話號碼,通常電話號碼屬于個人隱私,一般只有熟人或者朋友才能知悉。其次,我們將通話時間少于10秒的通話記錄剝離出本文的樣本,以排除騷擾電話或者錯撥電話等情況,未撥通的電話也不包括在樣本中,最終得到樣本期內廣東省79億多條主動撥打跨區電話的通話記錄。最后,根據用戶通話所經過的信號塔將樣本數據具體到用戶所在地級以上城市的城區、縣或者縣級市層面,統稱為區(縣)1。從這些數據中,我們獲得了廣東省內每個區(縣)i和其他區(縣)j之間所有通話記錄,并得到了用戶數量和通話次數等變量。在之后的研究中,我們用地區間相互通話的用戶數據構建區(縣)層面的社會聯系指標,并將該指標與2010年的廣東省21個地級以上城市的人口普查數據和城市統計年鑒數據進行匹配。

(二)指標測算

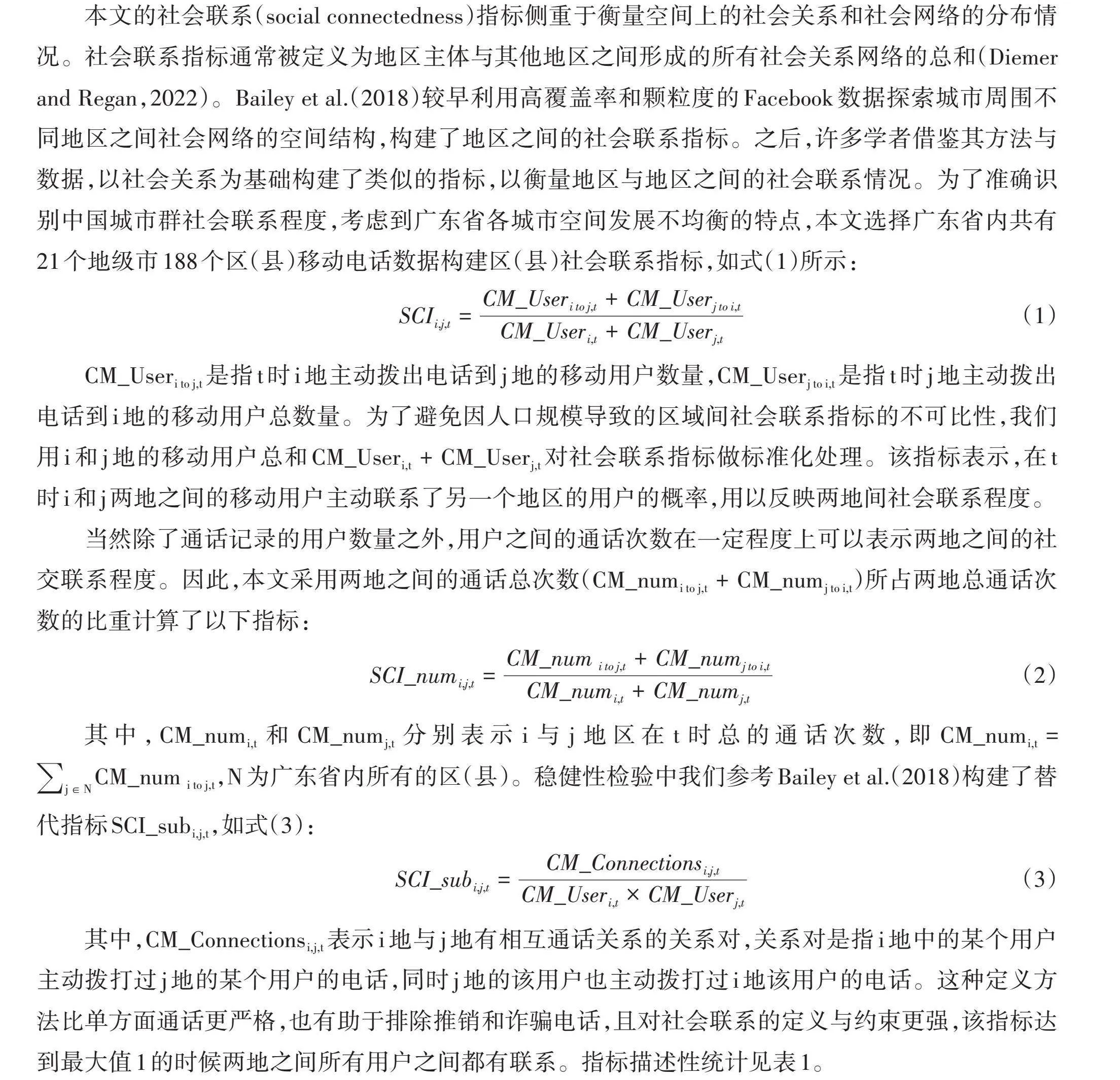

本文的社會聯系(social connectedness)指標側重于衡量空間上的社會關系和社會網絡的分布情況。社會聯系指標通常被定義為地區主體與其他地區之間形成的所有社會關系網絡的總和(Diemer and Regan,2022)。Bailey et al.(2018)較早利用高覆蓋率和顆粒度的Facebook數據探索城市周圍不同地區之間社會網絡的空間結構,構建了地區之間的社會聯系指標。之后,許多學者借鑒其方法與數據,以社會關系為基礎構建了類似的指標,以衡量地區與地區之間的社會聯系情況。為了準確識別中國城市群社會聯系程度,考慮到廣東省各城市空間發展不均衡的特點,本文選擇廣東省內共有21個地級市188個區(縣)移動電話數據構建區(縣)社會聯系指標,如式(1)所示:

[SCIi,j,t=CM_Useri to j,t+CM_Userj to i,tCM_Useri,t+CM_Userj,t]" " " " " " " " " " " (1)

[CM_Useri to j,t]是指t時i地主動撥出電話到j地的移動用戶數量,[CM_Userj to i,t]是指t時j地主動撥出電話到i地的移動用戶總數量。為了避免因人口規模導致的區域間社會聯系指標的不可比性,我們用i和j地的移動用戶總和[CM_Useri,t+CM_Userj,t]對社會聯系指標做標準化處理。該指標表示,在t時i和j兩地之間的移動用戶主動聯系了另一個地區的用戶的概率,用以反映兩地間社會聯系程度。

當然除了通話記錄的用戶數量之外,用戶之間的通話次數在一定程度上可以表示兩地之間的社交聯系程度。因此,本文采用兩地之間的通話總次數([CM_numi to j,t+CM_numj to i,t])所占兩地總通話次數的比重計算了以下指標:

[SCI_numi,j,t=CM_num i to j,t+CM_numj to i,tCM_numi,t+CM_numj,t]" " " " " " " " " (2)

其中,[CM_numi,t]和[CM_numj,t]分別表示i與j地區在t時總的通話次數,即[CM_numi,t=j∈NCM_num i to j,t],N為廣東省內所有的區(縣)。穩健性檢驗中我們參考Bailey et al.(2018)構建了替代指標[SCI_subi,j,t],如式(3):

[SCI_subi,j,t=CM_Connectionsi,j,tCM_Useri,t×CM_Userj,t]" " " " " " " " " " (3)

其中,[CM_Connectionsi,j,t]表示i地與j地有相互通話關系的關系對,關系對是指i地中的某個用戶主動撥打過j地的某個用戶的電話,同時j地的該用戶也主動撥打過i地該用戶的電話。這種定義方法比單方面通話更嚴格,也有助于排除推銷和詐騙電話,且對社會聯系的定義與約束更強,該指標達到最大值1的時候兩地之間所有用戶之間都有聯系。指標描述性統計見表1。

(三)指標的空間特征

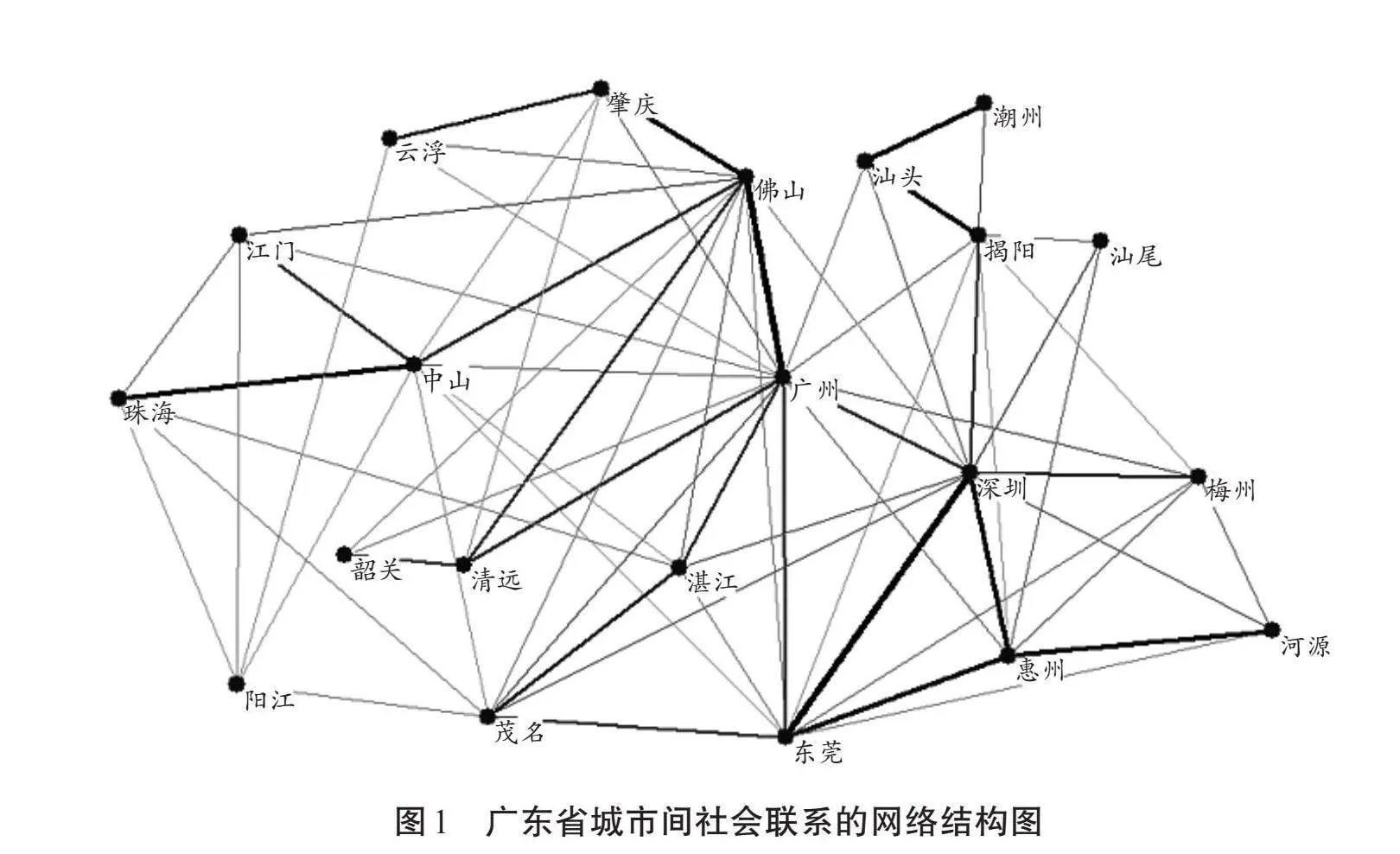

我們計算了廣東省21個地級城市188個區(縣)層面的社會聯系指標。根據表1的統計結果,總體而言,廣東省區(縣)層面社會聯系均值為0.0046,兩地有聯系的用戶之間平均每月的通話次數為4.38次,基于地區間相互通話的關系對計算的指標平均值為0.0281。 圖1用社會網絡研究方法更直觀地反映了廣東省內城市間社會聯系的網絡結構,有連接線的城市對,代表城市間社會聯系高于平均值,連接線越粗,說明社會聯系程度越大。從圖1中可以看出,聯系度最高的城市對是深圳市-東莞市,平均值為0.139,廣州市-佛山市的聯系次之,平均值為0.126,深圳市和廣州市與大多數其他城市保持密切的社會聯系。進一步地,本文統計了21個城市分別與其他城市的平均聯系,以及區(縣)層面的平均社會聯系程度。表2的第(1)列是城市名稱,第(2)列是平均社會聯系值。顯然,廣州市、深圳市、東莞市和佛山市等中心城市的平均值最高,其他中小城市,比如汕尾市、韶關市和潮州市融入城市群發展的程度相對較低。第(3)和(4)列為城市內與其他區(縣)聯系程度最高的地區,第(5)和(6)列則為城市內與其他區(縣)聯系程度最低的地區。就廣州市而言,天河區的平均社會聯系程度最高,為0.0098,從化區的聯系最弱,僅為0.0033,城市內發展差異明顯。而且,作為云浮市社會聯系度最高的云城區與作為汕尾市最高值的陸豐市,距離發達地區的最高值差距較遠,甚至僅略高于其最低值,充分反映了城市群內的發展不均衡。整體而言,多個中心城市利用超大規模優勢,在城市群發展過程中發揮著重要作用,但是大部分非中心城市的區(縣)社會聯系度仍然較低。

在整體上認識廣東省的社會網絡結構后,本文將繼續分析城市群社會聯系網絡的內部發展狀態。我們利用Ucinet軟件中的Concor法(迭代相關收斂法)進行凝聚子群分析。作為一種典型的社會網絡分析方法,凝聚子群分析能夠揭示城市群聯系相對緊密的“小團體”。從計算結果看,廣東省大致可以劃分為四大子群,逐漸呈現出多中心聯動發展態勢。第一,以廣州為中心,帶動佛山、肇慶、云浮、韶關和清遠的凝聚子群。第二,以深圳為中心,帶動東莞、汕尾、梅州、惠州、河源的凝聚子群。第三,由中山、珠海、陽江、江門、湛江和茂名組成的子群。第四,由潮州、汕頭和揭陽組成的凝聚子群。表3更形象地對結果進行了展示。不難發現,各類子群組合基本與地理位置的相鄰程度一致,每個子群內部城市間的社會聯系相對更為緊密,且基本與2021年4月廣東省人民政府發布的《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(簡稱都市圈規劃綱要)中提出的深圳都市圈、廣州都市圈、珠江口西岸都市圈、汕潮揭都市圈和湛茂都市圈吻合。不同的是,都市圈規劃綱要中將湛江和茂名市劃為單獨的都市圈,并將梅州市作為汕潮揭都市圈聯動發展區。從內部聯系的緊密程度看,由湛江、茂名,以及由潮州、汕頭和揭陽組成的凝聚子群彼此之間的社會聯系較為緊密,其次是以廣州為核心的子群,再次是以深圳為中心的子群,最后是由中山、珠海、陽江、江門、湛江和茂名組成的子群。結合不同城市平均的社會聯系程度指標,除了廣州和深圳,其他都市圈的中心不突出。這些現象與問題說明,各城市應進一步加強相互之間的溝通與聯系,克服地理距離的影響,逐漸形成多中心協調發展的城市網絡結構。

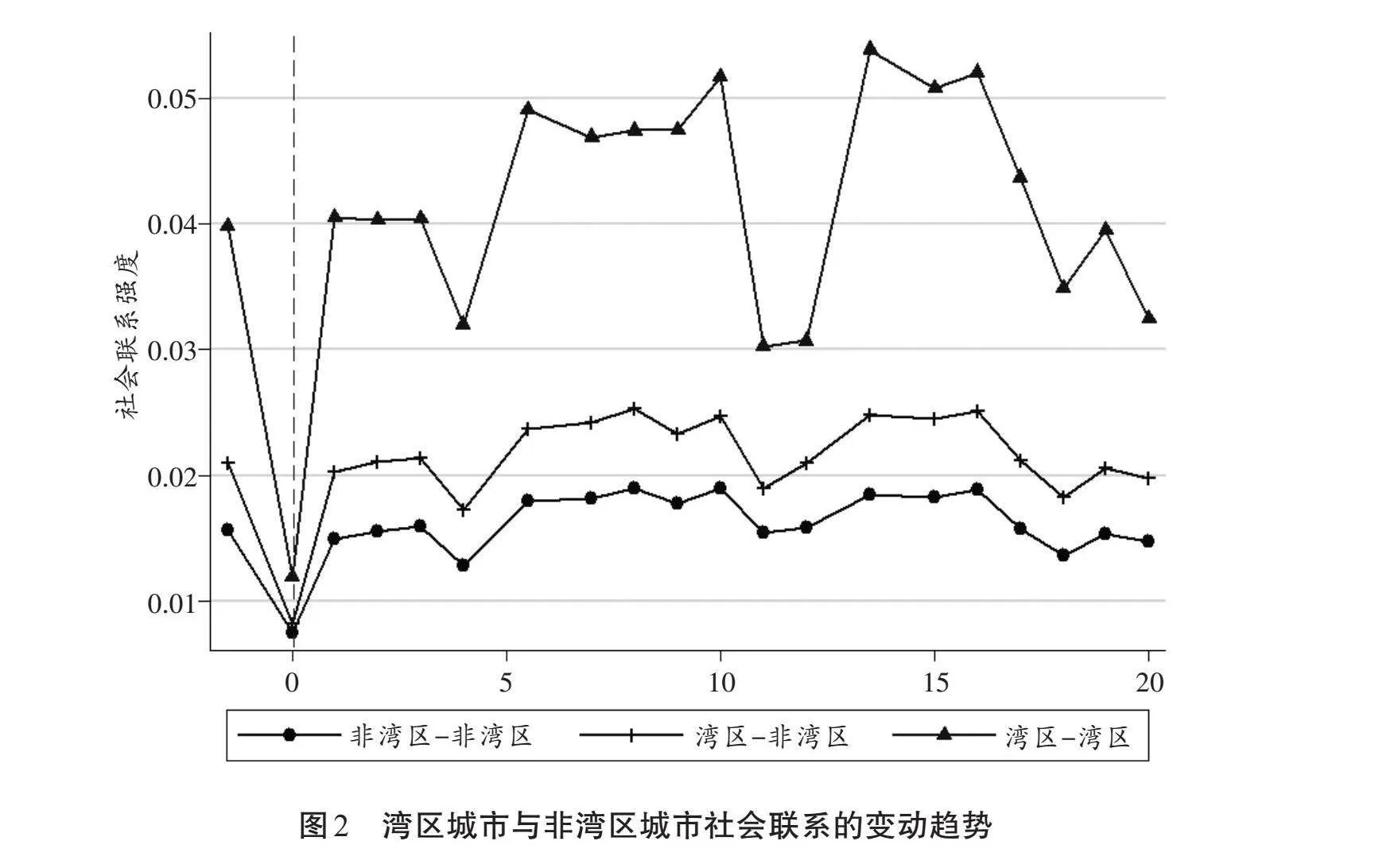

2019年2月18日,中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(簡稱灣區綱要)。建設粵港澳大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略,是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措。灣區綱要指出“打造粵港澳大灣區,建設世界級城市群”,就城市間經濟社會融合程度而言需要做好兩方面的工作,一方面需要加快推進廣佛同城和深莞一體化,促進粵港澳大灣區區域協調發展,另一方面,提升粵港澳大灣區城市群中心功能,輻射非灣區城市,進一步提高區域發展協調性。那么,從動態發展的角度看,灣區綱要是否強化了地區間的社會聯系。我們將廣東省21個城市分為9個粵港澳大灣區城市和12個非灣區城市。統計結果顯示,平均而言相比于灣區城市與非灣區城市之間的社會聯系,灣區城市之間經濟融合程度要高48%,灣區城市與非灣區城市之間社會聯系指數比非灣區城市之間高出25%。圖2左右分別顯示,自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布以來,對比非灣區城市之間的社會聯系情況,灣區城市之間,以及灣區城市與非灣區城市之間的社會聯系程度大幅度上升1。粵港澳大灣區的建立,不僅加強了灣區城市間的聯系,同時讓更多的城市融入灣區發展1。

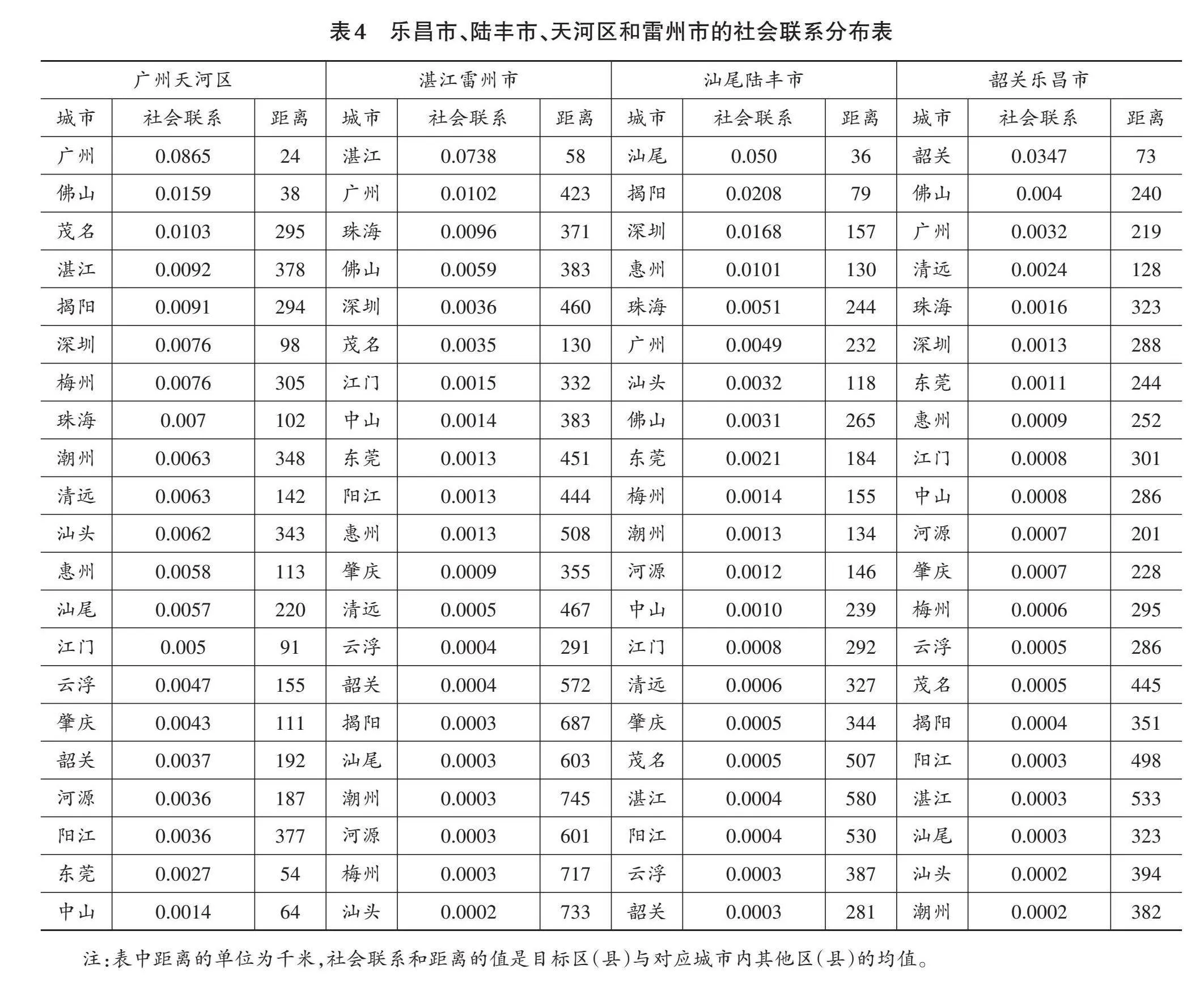

為了進一步理解廣東省“一核一帶一區”區域協調發展戰略,表4分別給出了四個區(縣)與廣東省內其他地區的社會聯系指數,這四個區分別是“一核”的廣州天河區、“一帶”的汕尾陸豐市和湛江雷州市、“一區”的韶關樂昌市。從表格的內容看,每個區(縣)都與鄰近的地區有著緊密的社會聯系,尤其是與其同處于一個地級市的區(縣)的社會聯系最強,地理距離在城市群不同區域間的社會聯系中起著重要作用。很顯然,對于陸豐市、雷州市和樂昌市而言,其社會聯系的分布基本與地理距離相一致,距離越遠,社會聯系程度越弱。但是作為廣東省會城市廣州市中心城區的天河區,并不僅限于與鄰近的某幾個地區保持密切的社會聯系,其分別與“一核”的佛山市、“一帶”的粵西茂名市和粵東揭陽市、“一區”的粵北梅州市保持緊密的社會聯系。隨著重大產業向東西兩翼沿海地區布局,湛江雷州市積極融入粵港澳大灣區,與灣區城市廣州市、深圳市和東莞市的社會聯系度高,說明廣東在構建區域協調發展新格局上成效顯著。

四、影響因素與結果分析

本部分通過構建實證模型研究廣東省21個地級城市188個區(縣)社會聯系程度的影響因素。第一,使用地理距離和行政邊界對社會聯系指標進行回歸,檢驗地理距離和行政力量如何影響地區間的社會聯系。第二,分析經濟差異、人口結構差異與文化差異的影響。第三,通過駕車時間和公共交通成本兩個變量檢驗交通基礎設施對于城市群社會融合發展的影響。第四,利用社會聯系程度的替代性指標進行穩健性檢驗。

(一)實證模型

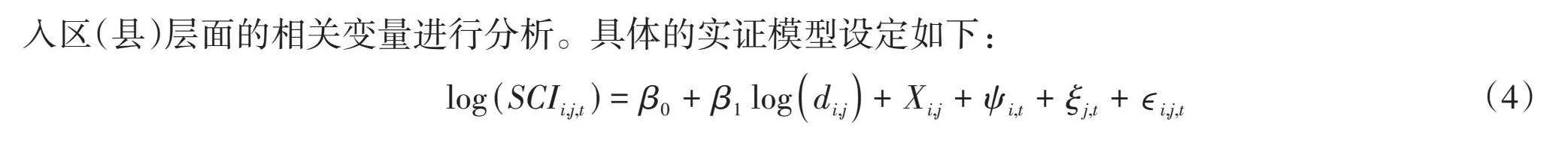

根據指標的空間特征呈現出的結果,我們發現社會聯系可能與地理距離和交通基礎設施建設有關。而且,大量關于社會聯系的文獻證明,個體更有可能與其他具有相似特征的個體聯系在一起,包括文化背景和教育背景,這種規律通常被稱為“親同性”(homophily)。因此,我們將在實證模型中加入區(縣)層面的相關變量進行分析。具體的實證模型設定如下:

[log (SCIi,j,t)=β0+β1logdi,j+Xi,j+ψi,t+ξj,t+?i,j,t]" " " " " " (4)

其中,因變量[SCIi,j,t]為區(縣)之間社會聯系指數,自變量[di,j]為地區間地理因素,包括地理距離、是否相鄰和是否屬于同一地級市,[Xi,j]包括地區i與j在經濟、文化和受教育程度等方面的差異性。具體而言,經濟方面的因素包括平均收入水平和地區經濟結構的差異,文化差異用方言距離表示,受教育程度差異是指學歷上的差異。[ψi,t]和[ξj,t]表示地區-時間高維固定效應,可以控制單個地區隨時間變化。自變量的數據來源和構建方法如下。

為計算地理距離指標,我們通過使用百度地圖API收集了區(縣)的經緯度數據,然后利用球面距離的計算公式得到兩地之間的地理距離。是否相鄰指標,是根據從中華人民共和國自然資源部網站的標準地圖服務(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)獲得的廣東地圖,判斷兩個區(縣)是否相鄰,如果是則該變量等于1,否則為0。是否同城,是指如果兩個區(縣)同屬一個地級市,則該指標為1,否則為0。駕車時間和公共交通成本用于衡量兩個區(縣)之間的交通便利性,我們通過使用百度地圖API爬取了工作日(2021年3月9—11日)中所有區(縣)的中心點之間駕車時間,并收集了可用公共交通的通行成本。地區間平均收入水平的差異指標用人均GDP的差值的絕對值衡量。產業結構差異指標是借鑒胡向婷和張璐(2005)的方法使用三大產業占比差異的平均值衡量。受教育程度差異是指受教育程度是高中及以上的人口比重的差值的絕對值,數據來源于2010年的人口普查數據。

本文的方言數據來自中國研究數據平臺,它將漢語方言分類為大類和小類。廣東省內存在四種大類方言,粵語、閩語、客家話和苗瑤語族,其中粵語細分為廣府片、勾漏片和高陽片等。根據方言的分類,我們構建了兩個虛擬變量:(1)兩地區是否同屬于相同的方言大類,但是不同的方言小類(同大類不同小類),如果是則為1,否則為0;(2)是否屬于不同的方言大類,如果是則為1,否則為0。兩個虛擬變量的基準組是屬于相同的方言小類。所有變量的描述性統計見表1,區(縣)間平均距離為224.40千米,平均的駕車時間為201.16分鐘,平均的通行成本為143.70元。

(二)實證結果分析

1.地理因素的影響分析

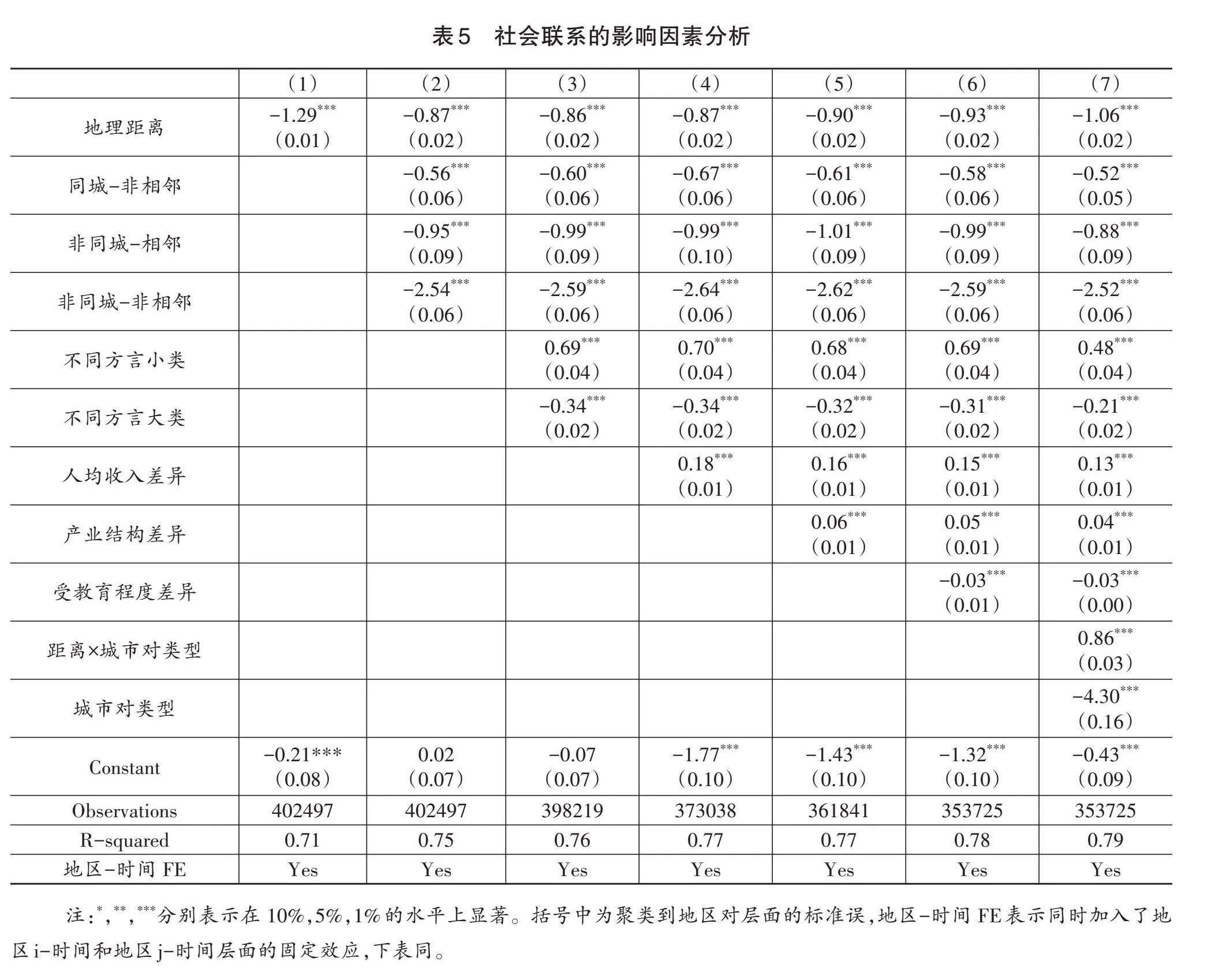

正如前文所述,地理因素與社會聯系之間的關系對于城市群的結構和規模非常重要。本部分通過對方程(4)進行回歸分析,逐一探討影響城市群社會聯系的因素,具體結果見表5。在所有的回歸中我們都控制了時間-地區層面的固定效應,即控制i地區和j地區隨時間變動的所有因素,并在地區對層面對標準誤進行聚類。第(1)—(6)列是分別加入不同變量之后的回歸結果,所有系數的變動方向都保持一致,說明所有變量的回歸結果都較為穩健。根據第(1)列的結果可知,地理距離與區域間社會聯系之間的關系顯著為負,相距越遠的兩個地區之間的社會聯系越少,距離每增加1%,社會聯系強度減少1.3%。這說明,雖然中國通信技術日益發達,但是地理距離在信息傳播和人際交往的過程中依然有阻礙作用,城市群仍可以通過集聚的正外部性發揮作用。第(2)列加入了同城-非相鄰,非同城-非相鄰以及非同城-相鄰關系對虛擬變量,所以回歸的對照組是區(縣)與區(縣)之間的關系為同城與相鄰。從回歸系數的結果看,社會聯系最強的是同城市且相鄰區(縣)的居民,其次是同城市但不相鄰的居民,再次是不同城市但是相鄰居民,社會聯系最少的則是不同城市且不相鄰的區(縣)居民。地理位置的鄰近性對社會聯系的影響佐證了地理距離的影響。同屬于一個地級市對社會聯系有影響則說明,行政邊界在一定程度上阻礙了城市間的社會聯系。在中國,城市群通常涵蓋多個地級市,每個城市的管理機制都有自身的特性,這也在一定程度上說明導致市場分割的行政邊界沒有完全消失。

根據前文的空間特征描述可知,廣州和深圳與其他大部分城市都有比較密切的社會聯系,受地理性因素的影響比較小。第(7)列試圖用實證的方法對此進行檢驗。具體地,我們將觀測值進行分組,如果是其他地區與廣州市和深圳市兩大中心城市的聯系,則將該城市對類型的值設為1,否則為0,并將其與地理距離相乘構造交互項,以分析地理距離對城市間社會聯系的差異化影響。回歸結果表明,雖然地理距離阻礙了地區間的社會交往,但是通過與中心城市,即廣州市和深圳市的聯系,能在更大程度上降低地理距離的影響,降低幅度高達81.5%。同時也說明城市群的發展呈現出由中心城市不斷向外圍城市延伸的特征,非中心城市的社會聯系主要向臨近地區擴展,符合經濟學直覺。

2.文化差異、經濟差異與人口結構差異的影響分析

城市群社會聯系網絡的形成是在各種不同動力機制下共同實現的。除了地理距離在形成和維持地區之間的社會聯系方面所起的作用外,我們發現,文化、教育和經濟發展等社會經濟統計指標對社會聯系具有顯著的影響。社會網絡理論認為,相似個體和地區之間常因為“親同性(homophily)”而形成較為密切的社會聯系,可能是因為他們有共同的興趣愛好、共同的文化習慣和教育背景等(Bailey et al.,2018)。雖然我們無法對觀察到的社會結構的影響因素做出任何結論性的因果推論,但我們希望這些發現可以幫助我們加深對城市群社會聯系的理解。表5中的第(3)—(6)列依次加入了方言差異虛擬變量、兩地間人均GDP的差異、產業結構差異和受教育程度差異變量。

根據第(3)列的結果發現,一定程度的方言差距有利于加強社會聯系,但是方言距離過大,如果不屬于同一大類,則會減弱社會聯系。語言是民族和文化背景的顯性特征,影響著群體之間的溝通效率、心理距離和認同感。從認同論的角度講,個體可能更愿意與自己所講方言相近的人進行交往。但是,語言的互補力理論則強調,不同的方言意味著思想和技能上的多樣性,可以形成互補,從而更容易解決彼此交往過程中發生的爭端。劉毓蕓等(2015)也認為,當方言具有認同效應和互補效應時,方言距離呈現先促進后抑制勞動力流動的“倒U型”模式。本文發現文化距離對社會聯系的影響也有類似的結果。第(4)列的結果表明,人均生產總值的差異越大,兩地區之間的社會聯系越強,這可能是因為經濟越發達的地區需要的勞動力和人才越多,收入水平比較低的地區的人口會主動流向收入高的地區,側面反映了中心城市和發達地區對周邊城市的經濟輻射能力。第(5)列的結果表明,社會聯系和產業結構的差異之間具有顯著的正相關性,這可能是因為地區間產業的協調發展帶動了城市間的社會聯系。第(6)列的結果表明受教育程度差異越大,社會聯系程度越低,教育水平差異可能影響人與人之間溝通的能力和信息傳遞的效率,這符合社會網絡理論的假設。

3.交通基礎設施的影響分析

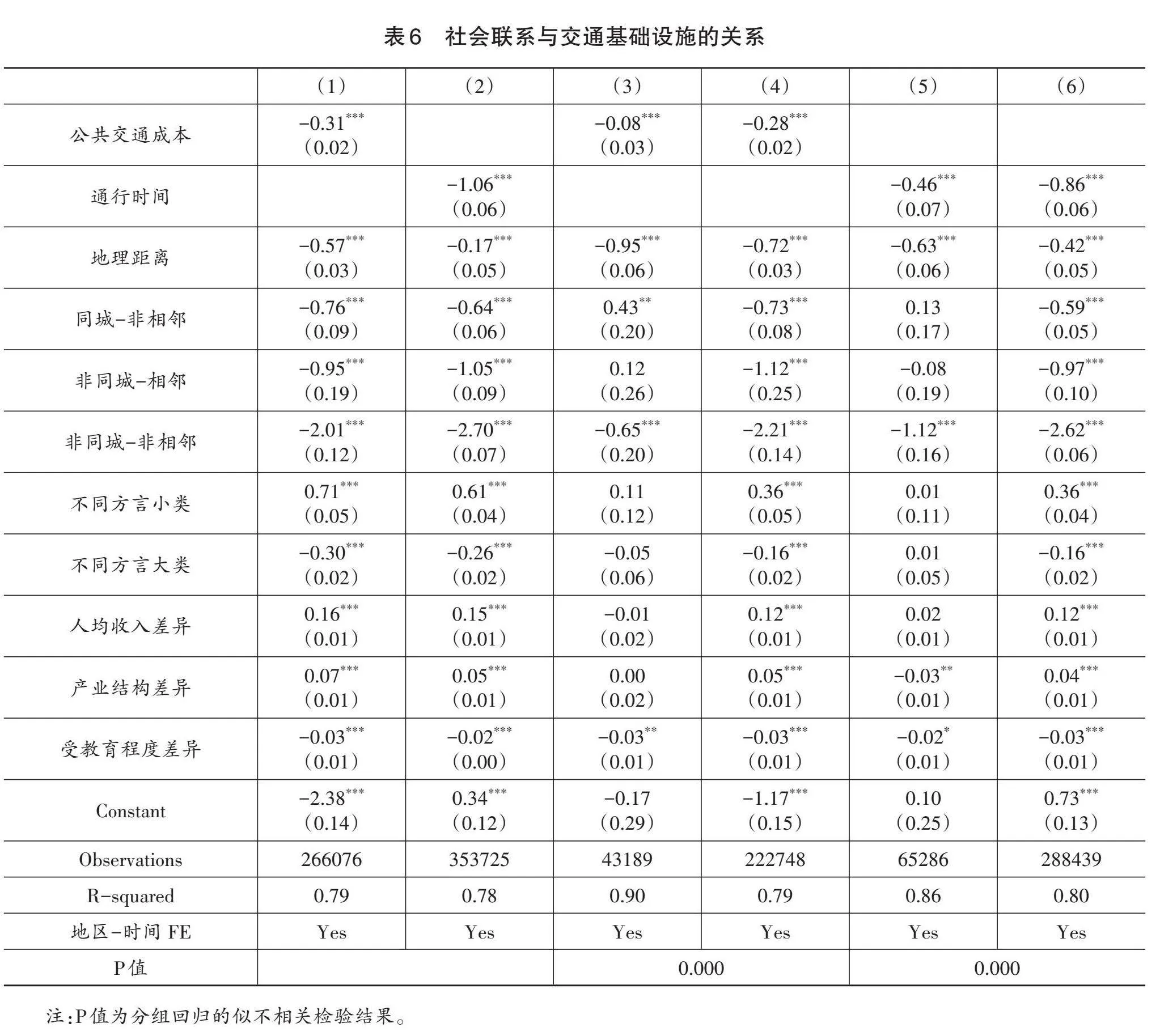

十四五規劃明確提出要強化中心城市輻射功能,以城際鐵路和市域鐵路等軌道交通為骨干,提高都市圈基礎設施連通性。伴隨著通信技術與交通基礎設施建設的飛速發展,更加快捷和廉價的通信與出行方式使得地區之間人員互動更加便利,極大程度上壓縮了時間和空間。根據實證模型,我們逐次加入兩地間公共交通出行成本與駕車時間,回歸結果見表6。第(1)和(2)列的結果表明,通行時間越長以及公共交通成本越大,地區間的社會聯系程度越低,通行時間增加1%,社會聯系降低1.06%,公共交通成本上升1.0%,社會聯系下降0.31%。我們也發現,在加入交通基礎設施建設指標之后,地理距離對社會聯系的影響系數大幅度降低了,但是依然顯著為負。這說明,交通基礎設施的建設可以跨越距離障礙,促進城市群內一體化進程,但是并未完全消除地理距離的影響。同樣,為了檢驗交通基礎設施建設的差異化影響,第(3)和(5)列是對中心城市廣州和深圳與其他地區之間社會聯系的回歸,第(4)和(6)列是對非中心城市與非中心城市間社會聯系的回歸。結果表明,交通基礎設施對非中心城市之間的社會聯系影響程度更大,系數的差異通過似不相關檢驗。說明基于強大的集聚和規模優勢,城市群內中心城市的一體化程度受地理空間的限制較小。

4.穩健性檢驗

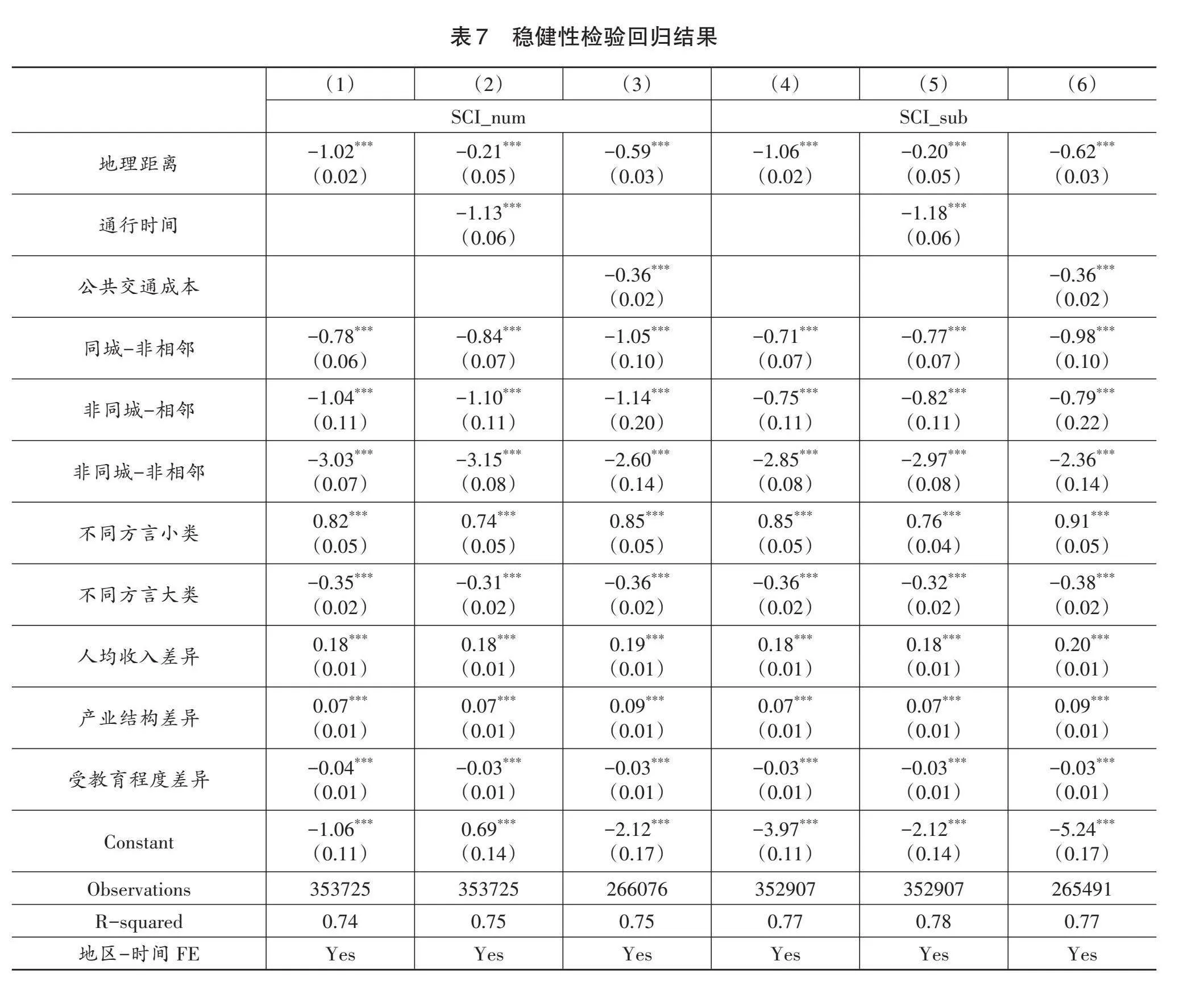

本文在穩健性檢驗中分別選擇地區間通話次數占總通話次數的比重(SCI_num)和有相互通話關系的關系對比重(SCI_sub)作為替代因變量,實證結果見表7。在控制了時間趨勢和地區固定效應之后,無論是用平均通話次數比重,還是用區域間相互通話的關系對比值衡量的社會聯系,都與地理距離呈顯著負相關關系,與行政邊界呈現負相關關系,與不同方言小類正相關,與不同方言大類負相關,與人均收入差異和產業結構差異呈正相關關系,以及與受教育程度差異呈負相關關系。而且,在引入通行時間和公共交通成本后,地理距離回歸系數的絕對值顯著下降,同樣說明交通運輸能力的增強提升了地區間的社會聯系。表7的實證結果與表5的基準回歸完全一致,說明本文的指標構建和研究結論相對穩健。

五、拓展性分析

城市群的形成與發展有其特定的內在邏輯,它要求要素在超越單個城市的更大范圍的城市體系內集聚與空間配置。正如前文所述,社會聯系的增強有助于降低交易成本和溝通成本,從而對勞動力流動和技術溢出產生影響。本小節,我們將從人口流動和技術溢出兩個方面實證討論社會聯系對城市群要素流動的影響。

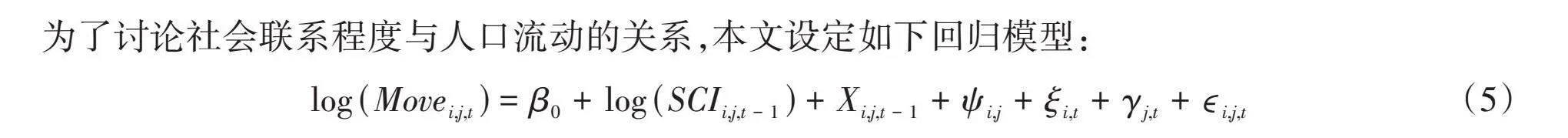

(一)社會聯系與人口流動

為了討論社會聯系程度與人口流動的關系,本文設定如下回歸模型:

[log (Movei,j,t)=β0+log (SCIi,j,t?1)+Xi,j,t?1+ψi,j+ξi,t+γj,t+?i,j,t]" " "(5)

[Movei,j,t]是指在一個月內從i地到j地停留了至少168個小時的人數,與從j地到i地待了至少168小時的人數總和。該數據也是來源于某電信運營商的廣東省分公司。根據2008年國家統計局調查獲得的時間利用調查數據統計,個體在工作日的平均睡覺時間是8.925小時,家務活動的時間是2.7小時、照料老人和小孩的時間是3.9小時,可知個體一天中大部分時間是待在家里。因此,本文根據移動電話用戶在地區停留的最大時長衡量其歸屬地,如果當月在i地停留的時間最長,則認為該用戶的歸屬地為i。進一步地,利用用戶的位置變動數據,我們識別了每個月中有多少用戶從歸屬地移動到另一個區縣,并且在當地停留過168小時及以上的時間。以8小時的工作時長為標準,每個月平均的工作日為21天,則個體每個月在工作地停留的時間至少為168小時。因此,本文識別的人口移動數據在很大程度上反映了地區之間的通勤人數。[SCIi,j,t?1]是滯后一期的社會聯系指標,以盡可能地減輕反向因果的影響,[Xi,j,t?1]是控制變量,這里代表地區對層面的人均GDP差值的絕對數,[ψi,j]是地區對層面的固定效應,可以控制地區間不隨時間變化的因素,包括地理距離和文化距離等,[ξi,t]和[γj,t]是地區-時間層面的固定效應1,[?i,j,t]表示隨機誤差項。

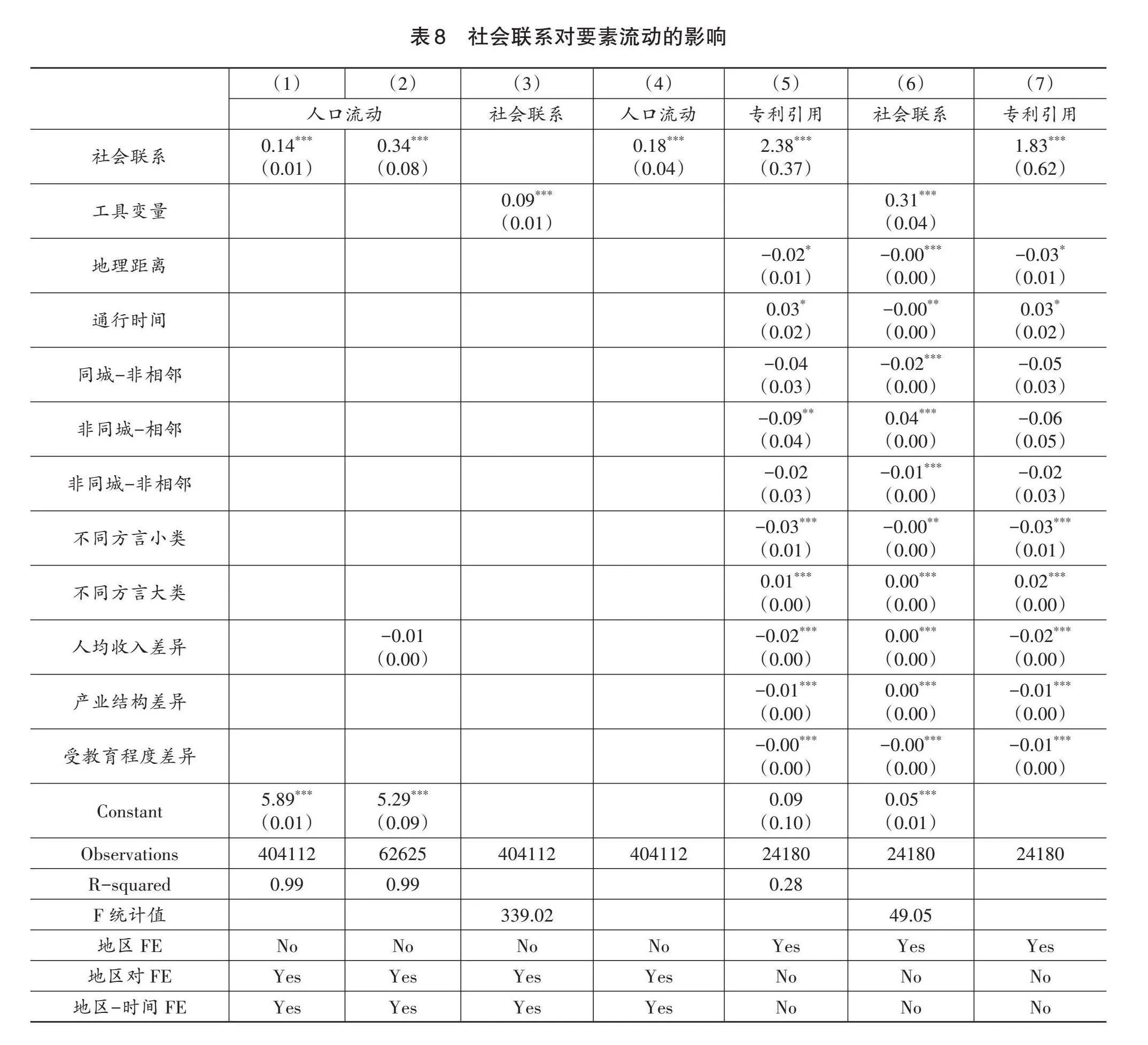

盡管如此,仍然可能存在以下兩方面的內生性問題。一方面,個體在選擇工作地和居住地時,為了獲得某些信息,可能試圖建立與目的地的聯系。另一方面,個體在通勤的過程中可能會形成新的聯系,從而導致內生問題。因此,借鑒Atkin et al.(2022)利用地區附近的其他地區之間的社會聯系作為工具變量,即[SCIi',j',t?1]。i'代表離地區i最近的地區i',j'表示離j地最近的地區j'。從相關性看,[SCIi',j',t?1]與[SCIi,j,t?1]可能是高度相關的,因為相鄰地區的居民生活習慣與交友偏好相似。從外生性看,該工具變量也可能是外生的,因為附近地區個體之間社會關系的建立應該與目標地區之間的經濟關聯無關。回歸結果見表8,第(1)列是沒有控制變量的結果,第(2)列是加入了地區人均GDP差異的結果,由于缺失值過多,所以第(3)和(4)列的工具變量回歸沒有加入該變量。第(3)列是工具變量的第一階段結果,與假設一致,工具變量與解釋變量之間存在顯著的正相關關系。第(4)列表明,在使用工具變量緩解內生性問題之后,社會聯系對人口跨區流動的影響顯著為正,而且工具變量第一階段的F統計量顯著大于10,說明不存在弱工具變量問題。

(二)社會聯系與專利引用

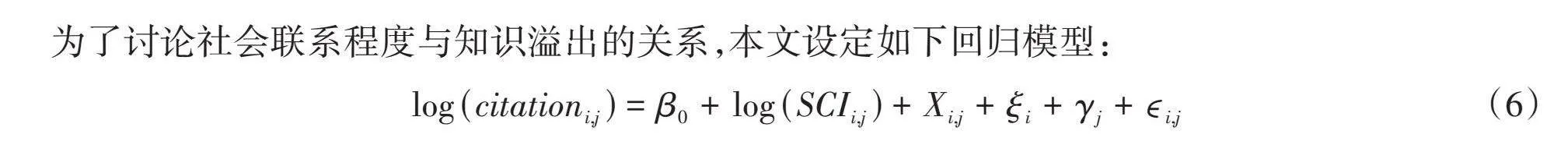

為了討論社會聯系程度與知識溢出的關系,本文設定如下回歸模型:

[log (citationi,j)=β0+log (SCIi,j)+Xi,j+ξi+γj+?i,j]" " " " " " (6)

[citation]表示i地引用j地專利的次數。由于專利引用數據是年份層面,因此將社會聯系指標進行平均,得到橫截面層面的指標。根據以往研究,本文選擇專利的引用數量衡量技術溢出。因此,我們收集了廣東省所有的專利申請數據,該數據包含專利申請人地址、專利類別、引用專利和申請時間等信息。我們先根據專利引用信息,將引用專利與被引用專利一一配對,然后根據專利申請人地址,將2019年的所有專利引用對在區(縣)層面加總,得到地區對之間總引用量。[Xi,j]表示其他控制變量,包括地理距離、通行時間、人均收入之差、受教育程度之差、方言距離和年齡結構差異等變量,[ξi]和[γj]表示地區固定效應,[?i,j]表示隨機誤差項。雖然,我們通過加入地區固定效應和控制變量盡力排除遺漏變量的干擾,但是,可能存在為了學習某一項技術,發明家會試圖先與其他發明家建立聯系的可能性,從而導致反向因果關系。所以同樣的邏輯,我們也用工具變量進行了檢驗。表8的第(5)列是基準回歸結果,第(6)列是第一階段的回歸,第(7)列是第二階段回歸結果。根據回歸系數可知,社會聯系程度越高的地區之間,專利引用數量越多。綜合來說,與現有理論一致,城市群內地區間的社會聯系程度越高,越有利于要素自由流動和技術溢出。

六、結論與建議

中國城市群經濟在未來的城鎮化建設中將發揮關鍵的作用。依托完善的城市體系,城市群內大、中、小城市形成合理的分工,推動資源的優化配置,從而實現城市群經濟的均衡發展。然而,城市群經濟的均衡發展,非常依賴于地區間緊密的經濟社會聯系。正如前文所述,社會聯系對于以城市群為主體的城市空間發展戰略至關重要。本文以中國改革開放的排頭兵、先行區和城市群建設程度最高的廣東省為樣本,采用2018年12月至2020年10月某大型電信運營商提供的微觀大數據,構建了21個地級城市188區(縣)層面的社會聯系指標,并對其空間特征和影響因素進行分析。不同于此前用統計和調查數據測算省份或城市間經濟聯系的指標,本文利用大數據的優勢測算了城市群不同區(縣)之間直接進行的社會聯系,為關于城市群問題的研究提供新視角,得出的主要結論如下。

第一,根據廣東省社會聯系網絡結構發現,不同區(縣)之間的社會聯系程度存在比較大的差異,廣州市和深圳市兩大中心城市與其他地區之間的社會聯系程度較高,形成了廣佛、深莞、珠中三大跨城市社會聯系活躍的一體化結構,而非中心城市之間的社會聯系較低。凝聚子群的結果顯示,廣東省內大致可以分為四個子群,子群內部聯系有待進一步加強。目前來看,就以廣州和深圳為中心的凝聚子群中心突出,而其他子群雖然包含廣東省域經濟副中心城市,但整體實力偏弱。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的提出,顯著提升了大灣區內部城市的聯系,以及灣區與非灣區城市之間的關聯,說明粵港澳大灣區建設取得了一定的成效。

第二,通過影響因素分析發現,地理距離和城市邊界的存在不利于城市間建立更緊密的社會聯系,但是通過加強交通基礎設施建設,有助于降低地理距離對社會聯系的負面效應,提升城市群的一體化水平。此外,地理性因素對于中心城市與其他城市之間的社會聯系的影響較小,說明城市群的發展呈現出中心城市向外擴散以及非中心城市向周邊地區延伸并行趨勢。其他影響因素分析發現,文化距離、受教育程度和地區經濟發展水平與社會聯系之間存在一定的相關性。適當的文化差異有助于加強社會聯系,但是文化差異過大會降低社會聯系,受教育程度的相似性能促進社會交往。人均GDP差異和產業結構差異可能通過地區間經濟的優勢互補加強社會聯系。

最后,本文檢驗了社會聯系對城市群要素流動的影響。根據手機的定位功能,獲取了區(縣)之間人口流動數據,利用高維固定效應和工具變量法檢驗了社會聯系對人口跨區流動的影響。結果顯示,社會聯系程度越高,地區之間人口流動越頻繁。同時,根據專利引用數據得到地區間專利引用次數,結果發現,緊密的社會聯系有助于知識溢出。

根據以上分析結果,可以得到以下幾點政策啟示。

第一,從整體協調性的角度出發,提高城市群網絡整體的經濟社會聯系。根據各地區在整個社會網絡中不同的地位與作用,針對性地提出符合地區發展的政策。在開展城市間合作時,應當充分發揮中心城市對其他城市的輻射帶動作用,更加關注邊緣城市的發展,不孤立任何一座城市,讓城市群在協調有序中快速發展。

第二,作為城市群發展的重要階段,都市圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮化空間形態。然而,現階段只有廣州和深圳都市圈較為成熟,其他都市圈正處于培育階段,中心城市的能級量級低,人口集聚能力較弱。因此,應該差異化設計都市圈的空間結構、尊重發展規律,充分發揮不同都市圈的比較優勢,加強高能級都市圈向其他都市圈輻射和聯動發展。

第三,加強地區間交通基礎設施建設,構建多模式、網絡化的綜合立體交通網絡,包括城際鐵路、市域(郊)鐵路建設,高速公路環線系統和城市軌道交通等多種交通方式,提高交通網絡的通達性和便捷性。

第四,重視社會網絡的內涵與價值,鼓勵開展正式的跨地區的社會交流活動,并對社會聯系方式加以正確的引導。人類在進入移動互聯網時代后,社交模式發生了翻天覆地的變化。得益于低成本和高效率的信息傳遞方式,在線社交或者遠程通信不斷擴張,社會聯系的經濟價值也在增強。可以通過組織異地商會、舉辦學術交流會和其他民間組織交流會等形式,充分發揮社會聯系對跨區域經濟活動的積極影響。

參考文獻

陳浩、陸林、鄭嬗婷,2011,“珠江三角洲城市群旅游空間格局演化”,《地理學報》,第10期,第1427-1437頁。

黃新飛、陳珊珊、李騰,2014,“價格差異、市場分割與邊界效應——基于長三角15個城市的實證研究”,《經濟研究》,第12期,第18-32頁。

胡向婷、張璐,2005,“地方保護主義對地區產業結構的影響——理論與實證分析”,《經濟研究》,第2期,第102-112頁。

胡艷、時浩楠,2017,“長三角城市群城市創新的空間關聯分析——基于社會網絡分析方法”,《上海經濟研究》,第 4 期,第87-97頁。

廉曉梅、姜姿卉,2024,“東北地區經濟聯系的空間格局演變及影響因素分析”,《城市問題》,第4期,第42-51頁。

劉毓蕓、徐現祥、肖澤凱,2015,“勞動力跨方言流動的倒U型模式”,《經濟研究》,第10期,第134-146+162頁。

羅明忠,劉子玉,2022,“數字技術采納、社會網絡拓展與農戶共同富裕”,《南方經濟》,第3期,第1-16頁。

馬光榮、楊恩艷,2011,“社會網絡、非正規金融與創業”,《經濟研究》,第3期,第83-94頁。

王芳芳、楊煥煥,2018,“粵港澳大灣區城市群空間經濟網絡結構及其影響因素研究——基于網絡分析法”,《華南師范大學學報(社會科學版)》,第4期,第110-120+191頁。

王山、劉文斐、劉玉鑫,2022,“長三角區域經濟一體化水平測度及驅動機制——基于高質量發展視角”,《統計研究》,第12期,第104-122頁。

葉靜怡、武玲蔚,2014,“社會資本與進城務工人員工資水平——資源測量與因果識別”,《經濟學(季刊)》,第4期,第1303-1322頁。

張曉晴,譚一帆,徐維軍,2021,“粵港澳大灣區創業風險投資網絡演化及影響因素研究”,《南方經濟》,第1期,第20-36頁。

種照輝、覃成林、葉信岳,2018,“城市群經濟網絡與經濟增長——基于大數據與網絡分析方法的研究”,《統計研究》,第1期,第13-21頁。

鄒琳、曾剛、曹賢忠、陳思雨,2015,“長江經濟帶的經濟聯系網絡空間特征分析”,《經濟地理》,第6期,第1-7頁。

Atkin, D., Chen, M.K. and Popov, A., 2022, “The Returns to Face-to-Face Interactions: Knowledge Spillovers in Silicon Valley”, NBER Working Paper, No.w30147.

Bailey, M., Cao, R., Kuchler, T., Stroebel, J. and Wong, A., 2018, “Social Connectedness: Measurement, Determinants, and Effects”, Journal of Economic Perpectives, 32(3): 259-280.

Barwick, P.J., Liu, Y., Patacchini, E. and Wu, Q., 2023, “Information, Mobile Communication, and Referral Effects”, American Economic Review, 113(5):1170-1207.

Bramoullé, Y., Galeotti, A. and Rogers, B., 2016, The Oxford Handbook of the Economics of Networks. New York: Oxford University Press.

Büchel, K. and Ehrlich, M.V., 2020, “Cities and the Structure of Social Interactions: Evidence from Mobile Phone Data”, Journal of Urban Economics, 119: 103276.

Cairncross, F., 2001, The Death of Distance: How the Communications Revolution Is Changing our Lives. Boston: Harvard Business School Press, 2001.

Diemer, A. and Regan, T., 2022, “No Inventor Is an Island: Social Connectedness and the Geography of Knowledge Flows in the US”, Research Policy, 51(2): 104416.

Duranton, G. and Puga, D., 2015, “Handbook Region”, Urban Economic, 5: 467-560.

Dustmann, C., Glitz, A., Sch?nberg, U. and Brücker, H., 2016, “Referral-Based Job Search Networks”, The Review of Economic Studies, 83 (2): 514-46.

Eagle, N., Macy, M. and Claxton, R., 2010, “Network Diversity and Economic Development”, Science, 328(5981):1029-1031.

Glaeser, E.L., Kallal, H.D., Scheinkman, J.A. and Shleifer, A., 1992, “Growth in Cities”, Journal of Political Economy, 100 (6): 1126-1152.

Goldenberg, J. and Levy, M., 2009, “Distance Is Not Dead: Social Interaction and Geographical Distance in the Internet era”, arXiv preprint arXiv: 0906.3202.

Gong, H., Hassink, R., Tan, J. and Huang, D., 2020, “Regional Resilience in Times of a Pandemic Crisis: The Case of COVID-19 in China”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 111 (3): 497-512.

Ioannides, Y.M., Overman, H.G.," Rossi-Hansberg, E. and Schmidheiny, K., 2008, “The Effect of Information and Communication Technologies on Urban Structure”, Economic Policy, 23 (54): 201-242.

Jackson, M.O., Rogers, B.W. and Zenou, Y., 2020, Networks: An Economic Perspective, New York: Oxford University Press.

Kanamori, T., 2011,“Reducing Inequality for Shared Growth in China: Strategy and Policy Options for Guangdong Province-By The World Bank”, Asian-Pacific Economic Literature Report, 25(2): 171-172.

Keller, W., 2004, “International Technology Diffusion”, Journal of Economic Literature, 42(3): 752-782.

Kramarz, F. and Skans, O.N., 2014, “When Strong Ties Are Strong: Networks and Youth Labour Market Entry”, Review of Economic Studies, 81 (3): 1164-1200.

Kuchler, T., Li, Y., Peng, L., Stroebel, J. and Zhou, D., 2022, “Social Proximity to Capital: Implications for Investors and Firms”, The Review of Financial Studies, 35(6): 2743-2789.

Kuchler, T. and Stroebel, J., 2022, “Social Interactions, Resilience, and Access to Economic Opportunity: A Research Agenda for the Field of Computational Social Science”, Handbook of Computational Social Science for Policy, 405-419.

Park, P.S., Blumenstock, J.E. and Macy, M.W., 2018, “The Strength of Long-range Ties in Population-scale Social Networks”, Science, 362(6421): 1410-1413.

Saygin, P.O., Weber, A. and Weynandt," M.A., 2021, “Coworkers, Networks and Job Search Outcomes”, ILR Review, 74 (1): 95-130.

Head, K., Li, Y.A. and Minondo, A., 2019, “Geography, Ties, and Knowledge Flows: Evidence from Citations in Mathematics”, Review of Economics and Statistics, 101(4): 713-727.

Measuring Social Connectedness in Urban Clusters in China Based on Guangdong

Big Data: Spatial Characteristics and Influencing Factors

Li Ying Huang Xinfei Li Teng

Abstract: To give priority to the coordinated development of major regional urban Clusters in China is an important task to build a unified national market. Strengthening the social connectedness between urban clusters can reduce transaction costs and obstacles in communication, and then coordinate growth across regions in China. This paper uses the panel big data from December 2018 to October 2020 of a large operational telephone company in Guangdong to construct the indicators of social connectedness between 188 districts and explore their spatial characteristics and influencing factors. The statistical results show that Urban agglomerations show a multi-center network development pattern, and most districts (counties) have a high degree of social connectedness with the megacities. The spatial social network of Guangdong Province can be roughly divided into four cohesive subgroups. Social links between the central cities of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and their surrounding areas have been strengthened. The empirical results show that geographical distance is an important factor affecting the social connectedness of urban agglomerations. Additionally, the farther between regions, the fewer connections, while there are more social connectedness between the adjacent areas and the same cities. The reduction of travel time and cost of public transportation strengthens social connectedness between regions. Economic, cultural, and educational differences are also important factors affecting the social connectedness index between regions. Furthermore, the higher connections, while there are more social connectedness between the adjacent areas and the same cities. The reduction of travel time and cost of public transportation strengthens social connectedness between regions. Economic, cultural, and educational differences are also important factors affecting the social connectedness index between regions. Furthermore, the higher connections, the larger population flow and the higher level of technology diffusion. Based on mobile phone data, this paper provides new evidence for accelerating the integration process of urban clusters in China and helps understand regional economic development strategy.

Keywords: Social Connectedness; Urban Cluster; Phone Big Data; Spatial Characteristic

(責任編輯:徐久香)