胡銀岳《尼木措畢》中畢摩儀式旋律的創作思路分析

[摘 要] 《尼木措畢》為作曲家胡銀岳描繪彝族畢摩儀式的一首室內樂作品,作品以四條畢摩儀式中的旋律作為創作素材。本文從畢摩儀式入手,分析“指路經”“拉信”“爾擦蘇”“陳占”這四條旋律的構成與特點,并探究作曲家如何以這四條旋律為線索進行創作,從而對作品的創作手法進行分析與總結。

[關鍵詞] 畢摩儀式;民歌;旋律;半音化

[中圖分類號] J614" " [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-2233(2024)09-0016-04

中國作曲家的多聲部音樂創作從產生之初便受到了西方作曲技法的影響,從20世紀20年代到改革開放之前,中國作曲家的音樂創作主要借鑒了西方的共性寫作時期的大小調技法,也包括共性寫作之前的自然調式手法。而在改革開放之后,中國作曲家意識到西方大小調早已瓦解,便轉向更多借鑒20世紀的西方作曲技法。盡管中國作曲家始終都在學習西方的作曲技法,但隨著時代發展、民族意識的增強,如今作曲家越來越注重在作品中表現民族化、本土化特征,在這樣的時代背景下,國內產生了一系列具有中國本土特征的優秀作品。在這些作品中,《尼木措畢》以其濃郁的民族特色以及半音化的技術,體現出鮮明的個性。

一、《尼木措畢》的創作背景

《尼木措畢》集合長笛、雙簧管、小提琴、中提琴、鋼琴、古箏和打擊樂器等樂器,為作曲家胡銀岳于2017年為北京國際大師班而作,并由奧地利二十世紀樂團首演,彼得·布維克指揮。2016年6月,四川涼山州西昌市舉辦了2016西昌邛海“絲綢之路”國際詩歌周活動,開幕式當晚上演了作曲家胡銀岳根據中國作協副主席吉狄馬加同名詩歌創作的交響詩《我,雪豹》。在參會之余,作曲家去當地采風,被其民族文化尤其是祭祀文化深深震撼。最直接促使他寫這部作品的緣由是某天傍晚活動開始前,當地人被邀請演唱了幾首民歌,其中有一個畢摩演唱了一首歌曲作曲家形容當時的印象是——其旋律曲調非常動聽,并極具少數民族特征。可是等想要詢問其音調時,畢摩已經離開,因而留下一個遺憾,作曲家也就萌生了想要創作一部與畢摩儀式相關的作品的想法。

二、畢摩儀式音樂與畢摩儀式音調

彝族擁有不同于其他民族的大型“尼木”儀式,根據不同的目的,分為祭祖送靈儀式“尼木措畢”、分宗聯姻儀式“尼木偉階”、篩擇靈牌儀式“尼木金洛”、登云梯祈福儀式“尼木閣朵”等,其中祭祖送靈的“尼木措畢”是尼木儀式活動的核心。“畢摩”——畢指念誦經文,摩指使者或溝通者,也就是人與鬼神之間的溝通者,因此畢摩指通過念誦經文,能在人與鬼神之間溝通的使者。

涼山畢摩經腔音樂的核心音調現今主要流傳下來的有21種,這些音調是畢摩儀式音樂的核心要素。畢摩用這些相對固定的音調,在各種儀式中唱誦不同的經書,從音樂風格的角度,畢摩儀式音樂分為詠唱式、吟唱式、誦唱式、綜合式四種。

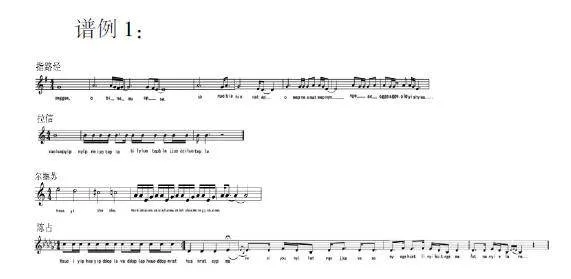

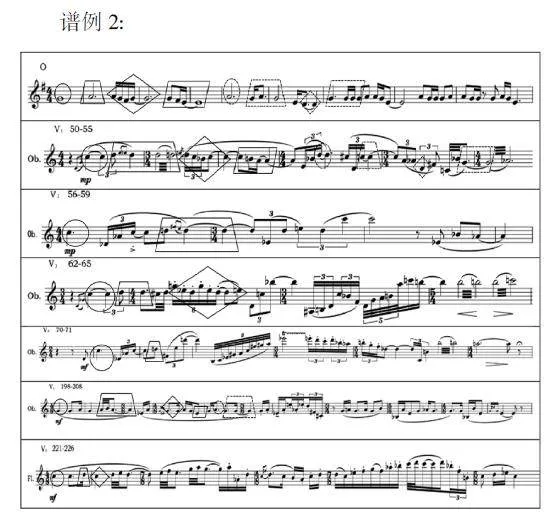

其中詠唱式經腔是儀式音樂中音樂特征最為顯著的類型。連綿起伏的旋律線條,展現了原始特色的歌唱性格;說中帶唱、唱中有說的歌謠式特征,使音樂與語言結合緊密。吟唱式經腔多有節奏自由的山歌式引腔,是儀式音樂中兼有音樂和語言特征的類型,多為節奏自由的山歌式引腔,主體部分語言特征強于詠唱式。誦唱式經腔是儀式音樂中語言特征最為顯著的類型,是在自然語言聲調的基礎上略加變化的經韻音調,它的旋律要素相對單一,節奏特征明顯。綜合式經腔是綜合運用前述類型的旋律,其豐富的音樂類型形成了音樂風格的多元性。由于不同畢摩所唱的同一種音調會有所不同,甚至同一畢摩在唱同一旋律時也會有細微的不同,因此這些旋律并沒有一個統一的譜例,而作曲家選取的是杜夢甦《涼山彝族畢摩儀式音樂形態研究》這篇文章中,杜老師記譜、曲比爾日和吉克伍沙演唱的四條音樂形態作為音樂素材,這四條旋律分別是指路經、拉信、爾擦蘇和陳占(見譜例1)。

譜例1:

從旋律形態上看,指路經是吟唱式的,它使用山歌式的引腔,并且音樂的旋律性和語言兼顧。拉信是誦唱式的,語言化特征最強,重視節奏特征。爾擦蘇和陳占是綜合式的,既注重節奏又兼顧旋律。

四種旋律的歌詞所表達的內容也不盡相同,指路經的歌詞大意為“啟程快啟程,失去的祖妣,庫祖博涅起……”,畢摩念誦指路經為祖先領路,讓祖先回歸祖界。[1]拉信的歌詞大意為“清香的茶水,出自漢人地,今獻于神靈,眾神品清茶,齊心護主家”,拉是茶的意思,是畢摩以人間敬茶的形式,請妖魔鬼怪喝茶,勸說其離開,不再作祟于陽間。[2]爾擦蘇的歌詞大意為“去除神座上的污穢,去除神座之腳的污穢……”,主要目的是去除室內、室外、事主以及犧牲身上所帶的一切想象中的不干凈的東西,這條旋律用于畢摩儀式開始時使用。[3]陳占的歌詞大意為“已故的先祖,已故的先妣,今日祭送爾等歸祖時,竭盡所有盡孝道……”,表現的是運用人間請客的方式宴請鬼神,鬼神又分為祖先、鬼怪兩類,目的是希望祖先和鬼怪不要充當惡神作祟人間,祈求祖先和鬼怪給予人間太平,保佑子孫身體健康。[4]

三、《尼木措畢》中四條畢摩旋律的變化發展手法

在創作方法上,這首作品是以指路經、拉信、爾擦蘇、陳占四條旋律為基礎進行創作的,它們分布在作品不同的段落里,但每一條旋律都沒有完整使用,只使用了這四條旋律的部分材料來構思、創作作品。

(一)指路經

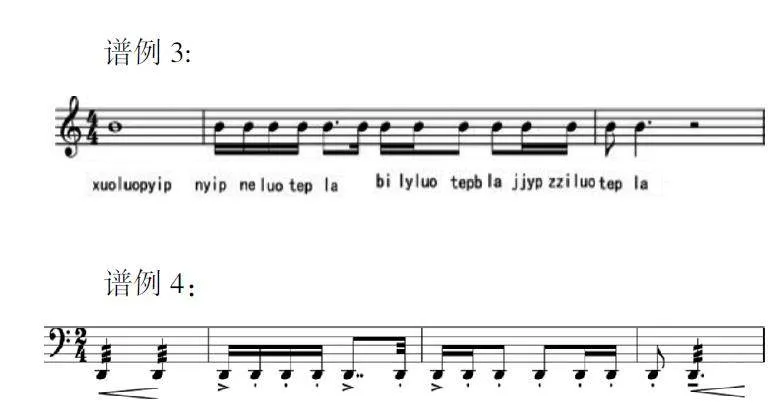

指路經是四條旋律中唯一一條吟唱式旋律,其旋律性最強,在作品的第50小節開始使用。作為貫穿全曲的旋律,共出現了六次。這六次旋律均為對原旋律的變奏,且呈現越往后發展,與原旋律共同音越少的趨勢。現將這六次旋律縱向排列比較如下(見譜例2):

譜例2:

O為原指路經旋律,V1-V6代表作品中六次指路經旋律的變奏。每一種相同的圖形標出的音為與原旋律的相同音(根據旋律的主干音及其出現的特征用八種圖案進行區分),數字為起止小節數。

原指路經多用下行二度、三度的音程,為節奏自由的山歌式引腔。V1是作品第一段的開始處,速度為andantino小行板,節奏較為自由。級進下行的特點在作品中只有第一次出現并保持,后面為了加強情緒,基本在保持開頭或骨干音相同的基礎上多進行旋律上揚,并且織體越來越復雜,加花越來越多。每一次指路經變奏的出現都有變化且逐步加強情緒,音區逐步增高,從而使得后面的變奏與原指路經旋律差別越來越大,最后一次出現時僅開頭三個音與原旋律相同。指路經為G宮轉入E羽調式,在作品中,只有第五次出現是在G宮調式上,其余幾次上四度移到C宮調式上呈現。

畢摩的聲音比較低沉和沙啞,據作曲家描述,全曲唯一一條吟唱式旋律使用雙簧管這種比較細且甜美的音色,主要是因為雙簧管的音色有著獨特的異域風情,能夠體現出神秘性。

(二)拉信

指路經為唯一一條吟唱式旋律,而其余三條旋律的旋律性均弱于指路經。其中,拉信是誦唱式旋律,節奏性最強,拉信使用在了請茶儀式中。這條旋律連續出現了五次,節奏均相同,不同在于每一次出現都換一種音色,順序為單簧管、單簧管接古箏、大提琴、古箏、大提琴,突出了不同樂器的色彩。同時,作曲家還使用了水鼓這件樂器,其演奏法為將葫蘆扣在水中拍擊,以該音色配合請茶儀式的場景(原拉信旋律如譜例3,作品中的拉信旋律見譜例4)。

譜例3:

譜例4:

該處為拉信在作品中的第三次呈現,由大提琴演奏。作品中的拉信與原譜相比,有幾個方面的變化。原本的拉信旋律的拍號是四四拍,在作品中胡銀岳使用四二拍,使節奏性更強。在節奏上,第一個音原本是四拍,在作品中為了更緊湊而改為兩拍,另外,這條旋律中的八分附點節奏變為了復附點節奏,使其更有緊張感和推動力。

(三)爾擦蘇、陳占

爾擦蘇與陳占是綜合式旋律,既注重節奏也注重音調。胡銀岳在對這兩條旋律的使用上,也進行了一定的改變(原爾擦蘇旋律見譜例5,作品中的爾擦蘇旋律第152—155小節見譜例6)。

譜例5:

譜例6:

作曲家只引用了爾擦蘇前四個下行音調的音作為素材進行發展,而省去了后半部分節奏性較強的誦唱式形態。其次,原本爾擦蘇的下行音調是大二度、小二度、小二度的順序,作曲家在作品中將其改為了小二度的級進下行,并且突出了不同音色的特點。

在作品最后一次呈現爾擦蘇時,其變化較之前更大(見譜例7)。

譜例7:

首先,由于這一段是全曲的高潮,因此將爾擦蘇原本的級進下行音調變為上行級進音調,從之前的相鄰音上行級進變為以小節為單位上行級進(每一拍的首音為大二或小二度關系)。其次對其進行發展,即不再局限于四個音為一組的進行,而是呈線性長線條進行,以推動情緒。

陳占也是綜合式的旋律,即第一小節為誦唱式突出節奏的形態,第二小節開始是吟唱式的節奏和旋律兼顧的形態,而在作品中,作曲家只截取使用了第一小節的四拍節奏,著重突出了其節奏特征,省去了旋律性較強的后半部分(原陳占旋律前三小節見譜例8,作品中的陳占旋律第186—194小節見譜例9)。

譜例8:

譜例9:

陳占在作品中每一次出現的差異主要體現在音色、節拍變化上。在節拍上,原譜是四四拍,在作品中的節拍卻變得更加多樣化,第186小節使用八四拍,第187小節換到八三拍,188小節又轉換到八二拍,重音強調有三個。對節奏的變化是為了突出節拍的重音位置,營造一種原始的祭祀氣氛。

四、作曲家的整體創作思路與布局

《尼木措畢》描繪了一場完整的畢摩儀式。由于指路經、拉信、爾擦蘇和陳占四條旋律均有特定的歌詞,因此作曲家在構思時,將作品的布局與四條旋律的歌詞大意緊密結合。由于指路經大意為祖先領路,所以作曲家將其放在最開始進行陳述;而拉信為敬茶,放在第二個位置;爾擦蘇大意為去除污穢,一般為儀式開始后演唱,因此將其放在隨后的位置;陳占為祈求祖先保佑子孫,則放在了最后的位置。作曲家按照歌詞的大意進行布局,但在作品中并沒有聲樂,去掉了歌詞,只保留了旋律來表達儀式的進行。

最終,作曲家將四條旋律與儀式的過程以及器樂化作品的創作相結合,將作品布局為帶有引子與尾聲的并列三段式結構。引子模仿由遠及近的腳步聲,描繪了畢摩從遠處而來。A段為給“鬼”指路,為作品的呈示部分,運用了指路經;B段為請茶、除污儀式,為作品的進一步發展,使用了拉信、爾擦蘇;C段為綜合儀式,也是全曲的高潮,預示儀式最激烈的部分,于是使用了較多的旋律素材,包括陳占、指路經、爾擦蘇三條旋律;尾聲模仿腳步聲由近及遠的效果描繪了畢摩的離開。實際祭祀的儀式比作品中所說到的幾個部分要多得多,并分三到四天進行,所以作曲家選取了幾條有代表性的旋律來指代幾個儀式,并由此構思作品。作品的曲式結構如表1。

作曲家在引子和尾聲并沒有使用這幾條旋律,而是使用鋼琴與打擊樂的呼應來模仿畢摩的腳步聲如在引子部分,鋼琴與打擊樂的音高之間以二度音程為主,在音區上呈逐漸增長的趨勢,表現了畢摩由遠處走來的場景。A段著重使用了指路經旋律,作為貫穿全曲的旋律,指路徑共出現了六次,前四次出現在A段,后兩次出現在C段。該旋律主要運用在A段,起到了呈示與引入的作用。B段中,拉信與爾擦蘇分別使用在了請茶與除污儀式中。C段是綜合儀式,表現了祭祀熱鬧、宏大的場面,作曲家使用了陳占旋律作為新的素材。在該段中,除拉信之外的所有材料均得到了呈現,尤其突出了節奏性較強的旋律,將全曲推向了高潮。

通過對這四條旋律在曲子中的運用情況可以得出,作曲家很大程度上還原了這四條旋律原本的形態,但為了更加適合作品的整體性表達,他在保持其原有骨干音、節奏形態的基礎上,對其進行了加花裝飾、轉換音色、改變節奏等方式的處理,以達到更有原始特色的效果。作品中仍涵蓋了許多其他作曲手法與技術,但本文的視角主要在于探討作曲家胡銀岳是如何將畢摩儀式旋律運用在作品中,因此其他技法并沒有過多涉及。

作品首演后取得了極大的反響。這部作品的成功首演不僅完成了作曲家想要根據畢摩演唱的旋律創作一部祭祀儀式題材作品的心愿,也為少數民族地區祭祀文化的傳揚做出了貢獻。

參考文獻:

[1][2][3][4] 杜夢甦.涼山彝族畢摩儀式音樂形態研究[J].歌海,2012(05):12-13.

(責任編輯:劉露心)