秦文琛作品中“同音控制”技法的表現

[摘 要] 秦文琛作為中國最具影響力的作曲家之一,他的作品中帶有強烈的個人特色和民族風格。其中“同音控制”作曲技法作為秦文琛最具代表性的音樂語言之一,在其很多作品中都有所體現。本文將以《影子之舞》為例來探究其“同音控制”創作技法,并從“單音”的視角來分析作曲家的作曲技術和音樂思想。

[關鍵詞] 秦文琛;同音控制;作曲技法

[中圖分類號] J614" " [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-2233(2024)09-0121-03

一、作曲家創作概況

秦文琛,我國當代著名作曲家,內蒙古鄂爾多斯人。他曾先后跟隨朱踐耳、許舒亞、尼古拉斯·阿·胡伯等名家學習,現任中央音樂學院副院長一職。[1]也是國際著名的音樂出版公司 Sikorski Musik Verlag 的簽約作曲家。作為近年來極具國際影響力的作曲家之一,其主要作品包括《向遠方》系列、《太陽的影子》系列等中國民族室內樂合集。音樂學家姚亞平曾說:“秦文琛是聽從精神召喚的人。”源于草原生活對秦文琛成長的影響,其作品中處處體現“草原”意象。從他兒時行走在草原上的經歷,那些極具地方特色的民間音樂逐漸影響著他的創作觀念,到他后來接受系統的音樂學習和留學經歷,其作品中有著明確的中西方審美及技法的融合,形成了他獨特的創作風格。

二、“同音控制”技法的概念

“同音控制”又稱“單一音”技法,是由20世紀意大利現代音樂作曲家賈欽多·歇爾西首創的,歇爾西被譽為“二十世紀最有創造力的作曲家之一”。“單一音”是一種既區別于“音色旋律”,又不同于簡約主義和“微復調”的音樂觀念,打破了傳統的音樂觀念,其“單音作曲技法”試圖用極少的音樂材料創作整個音樂作品。“同音控制”在更早些也被稱為“單一線條復合音色”。這種音響的構建觀念與中國傳統審美習慣相契合。作曲家在用“單音思維”進行創作時,秦文琛則是利用這一理念使用不同音區、時值、力度、音色的同一個音,控制整個作品的結構。在創作現代音樂作品的過程中,“同音控制”技法是獲得音樂結構統一性的便捷手法。

三、音樂基本材料的表現形態

《影子之舞》是為12把阮而作的室內樂作品,其創作靈感來源于西藏歌舞弦子舞。作品中表現出的音樂材料單一性,以及不規則的節奏交替,使其富有濃烈的地域特色。

(一)單音的表現形態

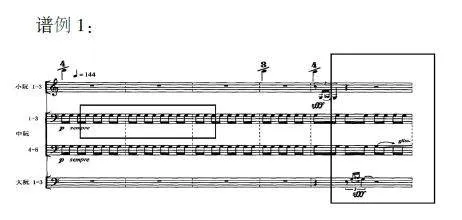

如譜例1所示,作品以G為核心音,使用了同音重復所構成的持續線條為織體,中阮1-3和4-6聲部完全重疊,在長時間以弱的力度持續演奏八分音符的節奏型下,小阮與大阮聲部先后出現了突強的三連音,看似是對位聲部或是新材料出現,實際上從音響角度出發是貼合已有材料起到強化的作用,是音響上的延伸。

譜例1:

(二)單音的拉伸

如譜例2所示第7小節處,中阮4-6在音高上產生了波動,音高由G逐漸向上小二度變成了升G,和原有的G音形成了一定的張力,縱向上看音程關系被拉伸,從聽覺來講產生了一種不協和的效果。

(三)單音的動態表現

如譜例2所示第8小節處,音響逐漸變為橫向拉伸,小阮及中阮由單音變成兩個音的循環,此處二度的波動是由之前的微分音演變而來的,由此產生的音響上的波動使得旋律線條的動態被加強。

譜例2

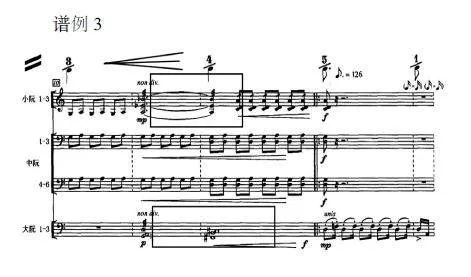

(四)單音的增長

譜例3所示第11小節處,聲部增多,單音通過對織體的增厚以及運用“涂抹式”的手段使單音線條變厚。同時小阮與大阮節奏放寬,但從每個聲部來看,依舊是演奏單音,最外面的厚重的持續性音響線條包裹著里面的聲部就像畫圖一樣涂抹上色,傳遞著一種更飽滿的音響效果。

譜例3

四、單音在結構中出現的具體位置總覽

整個作品屬于三部性結構,第一部分為第1—12小節,第二部分為13—51小節,第三部分為52—86小節。

作品中以“單一音高”作為核心材料,并且作曲家使用音塊的疊加形成復合音色,如譜例4中的中阮,由一個單音疊加二度音程,使音響由簡單逐漸變得復雜化。在整首作品中,用不同的節奏型刻畫生動的影子形象。在作品的第一部分中,兩個音為一組的八分音符是其基本節奏單位。在穩定一段時間后,進入了作品的第二部分,此時出現了十六音符打破了前面穩定的形象。隨后便是作曲家刻意安排的不規則節奏重音,將樂曲推向了高潮,最后在繁亂的音響中結束全曲。

《影子之舞》結構表1

《影子之舞》結構表2

五、“單音”在音響空間的立體化表現

(一)單音技術在作品中的結構力表現

如譜例4所示中阮1—3聲部,先由單一音持續一段時間后,通過二度音塊的堆疊,逐漸拉伸演變成上下波動型線條,由“單音”變成了“音響”,在音響效果上有了大面積潤色。在《影子之舞》中,秦文琛靈活運用各種巧思,把不同的聲部以復調的方式先后進入,逐步形成多聲部、多線條,使樂曲先進入的長音不斷地獲得其他長音音色和進入時的節奏點支撐。

(二)單音技術的演變及在作品中的縱向關系

從節奏上來講作品采用了民間歌舞的節奏元素,作曲家使用了具有強烈動感的節奏型,核心節奏材料為八分音符與十六分音符的組合,附點節奏給樂曲感覺賦予了生機,并在其基礎上穿插連續的十六分音符和二八節奏型。阮族持續快速而多變的節奏,特別體現出一種粗獷的民間音樂氣質。隨著音樂的發展,核心節奏材料與十六分音符節奏的交替頻率不斷提高,若以十六分音符節奏為軸,整部作品呈現對稱特征。

譜例4:

在力度方面,作品起始由p—sfff,有極大的力度反差,具有極強的沖擊感。在結尾處第85—86小節力度為fff—ff—ppp,同樣具有極大的力度對比,與作品開頭呈現出的力度趨勢互為對比關系。作曲家在把握力度布局的邏輯上,具有極強的對稱思維。力度的遞增遞減形成的音色變換極具張力,似是刻畫出了云影變換的過程,讓人感覺到一種震撼心靈的巨大力量。

《影子之舞》這首作品是為3把小阮、6把中阮和3把大阮的阮族而作。在實際的音樂作品呈現過程中,中阮聲部居于中間,以中阮為軸心,大阮與小阮呈現聲部對比,整個聲部形成一種包裹感,使音樂表現力更加飽滿。

六、《影子之舞》的創作特征以及草原文化的體現

在《影子之舞》中,全曲以八分音符、裝飾音、不規則位置重音等節奏型為主,以G為核心音進行二度疊置或八度擴展。就像作品的名字《影子之舞》一樣,各個聲部間的來回交替為聽眾展示了一種“虛”“實”交織的場景。那種認為“線性音樂就是簡單音樂”的觀點,實際上只是停留在表面,僅僅看到了音樂的線條形態。但秦文琛不同,他深入到了每一個音樂線條之中,探尋它們背后傳遞的深層意蘊,并在自己的創作中,真實地展現了線性音樂所蘊含的深刻品格。

可以肯定的是,草原的生活和對傳統民樂的學習,為作曲家秦文琛提供了獨特且深刻的音樂體驗,這種體驗,正是他音樂語言中“個性”與“特點”的來源,也為他贏得了廣泛的贊譽。在《影子之舞》這部作品中,他運用了大量的“單音”,摒棄了多余的華麗與修飾,展現了音樂的純粹與真實。正如作曲家所追求的“簡單自然”與“深沉質樸”,秦文琛也堅信,悠長的旋律不應被刻意的裝飾打斷,內斂的情感也不應被華麗的技法干擾。

結" "論

分析《影子之舞》這首作品,我們發現“同音控制”這一技法在秦文琛的其他作品中也有類似的體現,如《琵琶辭》和《太陽的影子》Ⅳ。通過研究秦文琛的作品創作語言,可以看出“同音控制”技法是其比較突出的個人符號,作曲家是以塑造單一的音樂音響形態為主要目的的,因此強調音樂形象的單一性、音樂材料的一致性以及結構的連貫性。作為當代追求音樂無限可能的作曲家,秦文琛希望可以無限發掘樂器的表現力和潛力,盡可能地展示出他對音樂的創作與思考,在民樂的藝術表現力上創造無限的可能。

參考文獻:

[1] 巫中杰.秦文琛管弦樂作品《眾神之光》作曲技法探究[D].上海音樂學院,2021.

(責任編輯:莊" 唯)