某660 MW機組火電廠斷路器梅花觸頭熱故障機制分析

摘要:某660 MW機組運行中,部分斷路器梅花觸頭存在溫度異常升高、發出異常聲響的故障現象,嚴重威脅設備安全運行。鑒于此,詳細闡述了斷路器梅花觸頭熱故障的主要原因。經分析可知,斷路器梅花觸頭間的接觸電阻異常增大以及電弧放熱是導致故障發生的根本因素。為此,提出了一系列有針對性的改進和預防措施,以避免類似故障再次發生,確保機組安全、穩定運行。

關鍵詞:660 MW機組;斷路器;梅花觸頭發熱;壓緊彈簧

中圖分類號:TM561" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)21-0074-03

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.21.018

0" " 引言

斷路器在長期運行狀態下,其梅花觸頭會因電流及環境溫度的波動出現過熱現象[1-2],這種現象會導致觸頭接觸電阻增加,造成觸頭燒蝕乃至整個斷路器失效,該問題不僅影響斷路器的正常運作,更可能引發電力系統的重大故障[3]。目前,針對斷路器梅花觸頭熱故障的研究主要集中在故障的診斷及預防上,側重于對故障現象的表層描述和基礎故障應對方法研究,缺乏針對熱故障機制的深入分析[4-5]。

因此,研究斷路器梅花觸頭熱故障的形成機理,揭示其背后的物理、化學過程,對于提升斷路器的運行可靠性、延長其使用壽命具有重要意義。本文基于某660 MW機組火電廠中斷路器梅花觸頭熱故障的具體案例,分析了熱故障的形成機制,提出了故障預防與處理措施,為斷路器的設計優化和維護工作提供了技術支撐。

1" " 梅花觸頭熱故障的原因

1.1" " 靜觸頭與母排接觸不良

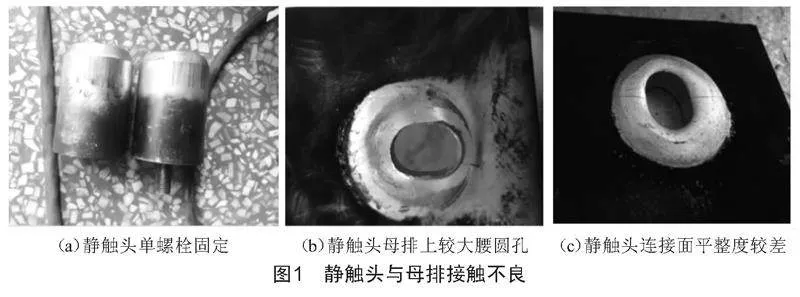

在梅花觸頭發熱缺陷的成因中,靜觸頭和母排接觸不良是最為普遍的現象,也最具危害性。造成靜觸頭和母排接觸不良的主要原因可以歸納為以下三個方面:1)連接方式。單螺栓連接方式可靠性差,容易發生松動。在10 kV母線的應用場景中,因母線較長,當經歷熱脹冷縮時,與之相連的分支排會被拉伸,分支排在承受力的作用后,會反過來拉扯靜觸頭,靜觸頭僅通過單個螺栓進行固定,如圖1(a)所示,極易出現松動,出現發熱問題。2)接觸面積。一些制造商為了簡化安裝過程,在用于固定靜觸頭的母排上開鑿了較大的腰圓形孔洞,如圖1(b)所示,這樣的設計嚴重減少了靜觸頭與母排之間的接觸面積,增加了接觸電阻,最終導致發熱故障的發生。3)連接面的接觸質量。國內許多制造商對動靜觸頭連接面的接觸質量缺乏足夠的重視,不管是使用鋁排還是銅排,在觸頭連接處均會存在不平整的問題,如圖1(c)所示,導致連接面的接觸率不高,接觸電阻增大,引發發熱故障。

基于上述三方面的分析,必須采取相應措施,改進斷路器靜觸頭與母排的連接方式,提高接觸面積和接觸質量,以降低故障風險。

1.2" " 觸頭壓緊彈簧缺陷

斷路器梅花觸頭內的壓緊彈簧提供動、靜觸頭之間的壓緊力,一旦壓緊彈簧出現缺陷,動、靜觸頭間的壓力就會減小或變得不均勻,直接影響觸頭的接觸電阻。隨著壓力的減小,接觸電阻會增大,增大的接觸電阻會進一步加劇觸頭發熱,造成故障惡化。

該電廠發生的斷路器梅花觸頭發熱故障中,最近的一起為斷路器觸頭壓緊彈簧存在缺陷所致。導致壓緊彈簧出現缺陷的因素眾多,其中主要有材料質量不佳、電阻試驗不規范、安裝和拆卸過程中出現錯誤操作等。這些因素的存在,使得壓緊彈簧的工作性能下降,無法提供穩定的壓緊力,導致故障的發生。

1)材料質量不佳。在制造觸頭壓緊彈簧時,通常會優先選擇無磁性鉻錳鎳不銹鋼材料,通過引入Mn(錳)和N(氮)元素來替代部分Ni(鎳)元素,既保持了優異的力學性能,又提升了經濟效益。錳元素所帶來的固溶強化效果比鎳元素更為顯著,這無疑增強了錳鋼的機械性能。然而,錳元素在促進鋼的鈍化過程方面并不如鎳元素那樣有效,而且在某些條件下,它還可能促使鉻鋼形成σ相,從而增加鋼的脆性。在分析該電廠真空斷路器中梅花觸頭彈簧(使用SUS130M材料)斷裂案例時,發現斷裂的主要原因可以歸結為兩個方面:一是彈簧絲外表面存在機械損傷,二是材料本身組織不均勻。兩因素共同作用下,導致了彈簧發生斷裂,如圖2所示。

2)電阻試驗不規范。回路電阻試驗是斷路器梅花觸頭常規試驗之一,主要用來檢測斷路器梅花觸頭的接觸電阻是否符合規定。試驗過程中,彈簧并沒有電流直接通過;然而,在實際操作過程中,如果測試儀電流線夾直接夾在彈簧上,那么測試電流就會間接通過彈簧。而彈簧通常是由高阻材料制成的,當電流通過這種材料時,會產生大量的熱,這種高溫可能會對彈簧的退火處理效果產生不良影響,從而導致彈簧的性能下降,甚至可能使其完全失效,如圖3所示。因此,在回路電阻試驗中,必須注意避免測試電流直接通過彈簧,以保證測試結果的準確性和彈簧的使用壽命。

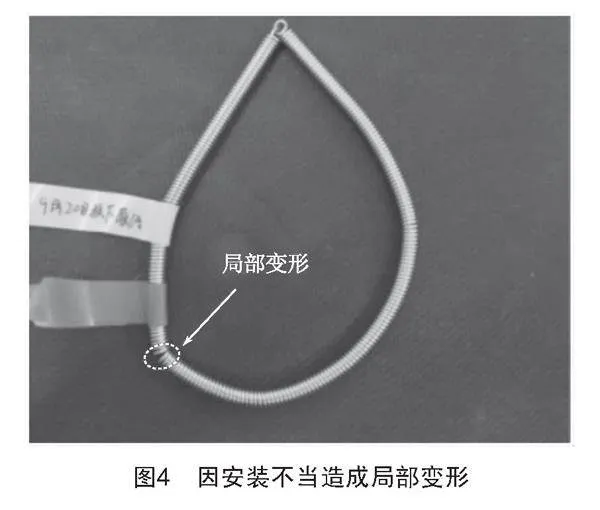

3)安裝及拆卸方法錯誤。在實施壓緊彈簧安裝與拆卸作業時,會采用不同的工器具,這些工具的使用可能會導致壓緊彈簧的部分區域承受較大的力,有時這種力甚至超出彈簧所能承受的極限,從而導致彈簧局部變形,如圖4所示。這種局部變形可能會影響壓緊彈簧的性能和使用壽命,因此在操作時應特別注意使用合適的工具,以避免不必要的損害。

1.3" " 觸頭對中度差

在斷路器梅花觸頭接觸電阻的關鍵影響因素中,接觸壓力和嚙合尺寸是受觸頭對中度直接影響的兩個關鍵參數。具體來說,隨著嚙合尺寸的減小,觸頭間的平均壓力會相應降低,從而增加接觸電阻。此外,當嚙合尺寸不足時,觸頭在電動斥力作用下的承載能力將減弱,這可能導致斷路器意外分離并產生拉弧現象。

梅花觸頭的嚙合尺寸和靜觸頭的對中度密切相關,一旦出現對中偏差,梅花觸頭作為連接觸臂和靜觸頭的橋梁,其方向會發生偏移,導致不同觸指間的嚙合尺寸產生顯著差異。在決定嚙合尺寸時,通常以最小觸指的嚙合尺寸為基準,因為這一觸指最有可能在電動斥力作用下與靜觸頭分離,進而引起接觸電阻的急劇增大,甚至損壞觸頭。

考慮到不同開關柜中梅花觸頭和靜觸頭對中度存在差異,以及在斷路器運行過程中可能出現的電動力或設備形變等因素,觸頭間的對中偏差可能會增大。因此,開發一種能夠適用于不同對中度情況的嚙合尺寸測量方法,對于確保斷路器的可靠運行具有重要意義。

1.4" " 動觸頭插入深度不夠

梅花觸頭接觸電阻的增大與插入深度不足直接相關,相關研究表明:當靜觸頭的插入深度減少時,其接觸壓力隨之降低,從而引發電阻值增大,如圖5所示。在特定范圍內,插入深度的變化對電阻值的影響并不顯著。然而,一旦插入深度低于某一臨界值,電阻值將迅速上升,此現象主要源于觸指的弧面與靜觸頭末端錐形端面的連接方式(該設計旨在優化插入過程)。在壓片壓力的作用下,弧形的觸指接觸端面對靜觸頭的軸向擠壓力將顯著增強,導致靜觸頭開始從觸指中退出,從而引發靜觸頭與觸指之間接觸不充分,最終造成接觸電阻的急劇上升[6-7]。

2" " 綜合分析

觸頭發熱的現象,從電學角度審視,可以視為電阻發熱的一種表現形式。依據經典的電功率計算公式(P=I2R),可以推導出:觸頭間接觸電阻的大小與發熱量呈正相關關系,即接觸電阻增大,觸頭發熱量亦隨之增大。顯然,任何導致觸頭接觸電阻增大的因素,都將不可避免地加劇觸頭發熱現象。接觸電阻的大小受接觸表面狀態的直接影響。實際接觸面可分為兩大類別:第一類為真正的金屬與金屬直接接觸的部分,即無過渡電阻的金屬間接觸微點,也稱為接觸斑點。這部分接觸點通常是由接觸壓力或熱作用破壞界面膜后形成的,其面積占實際接觸面積的5%~10%。第二類是通過接觸界面上存在的污染薄膜后相互接觸的部分。任何降低接觸斑點數量或惡化接觸界面狀態的因素,均會導致接觸電阻的增加,從而加劇觸頭的發熱現象。

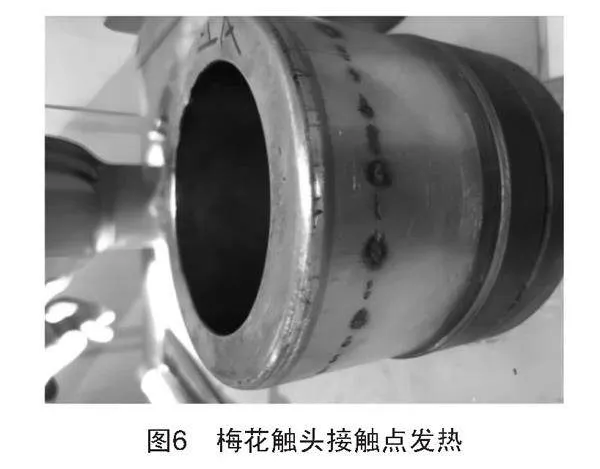

對于已經投入運行的斷路器觸頭,正壓力是影響其界面接觸斑點狀態的關鍵因素。隨著正壓力的增加,接觸微點的數量及其所占面積均呈現增長趨勢;同時,這些接觸微點由彈性變形逐漸轉變為塑性變形,這一轉變過程有助于減少觸頭間的集中電阻,進而降低整體的接觸電阻。在考察前述案例時,筆者注意到觸頭彈簧的缺陷、對中度不足以及插入深度不夠等問題,其本質均源于觸頭間正壓力的降低。此外,在進行斷路器開閉操作時,電弧的產生是不可避免的,電弧釋放的熱量會對觸頭表面狀態造成不利影響,如圖6所示,這進一步加劇了接觸電阻的升高。

觸頭發熱與接觸電阻增大,兩者之間相互影響,當觸頭出現發熱現象時,其釋放的熱量會對觸頭間的界面狀態產生破壞效應,進而導致接觸斑點的數量減少,并降低金屬直接接觸點的占比。此種現象又會進一步加劇接觸電阻的增大,從而進一步惡化觸頭的發熱狀況,形成一種相互強化的循環。

3" " 結束語

綜上所述,該660 MW機組火電廠斷路器梅花觸頭熱故障的產生,其根源復雜多樣,既涉及設計與制造環節的不足,也包含檢修工藝的不完善,同時也不能忽視人為因素的作用。為了確保電力生產的穩定可靠,必須根據熱故障的具體成因,在斷路器梅花觸頭的整個使用壽命周期內,采取有針對性的預防措施,從而有效控制熱故障的發生。

[參考文獻]

[1] 黃勐哲,陳麗安.斷路器手車觸頭過熱性故障機理分析及防止措施[J].高壓電器,2019,55(1):237-242.

[2] 馬建鵬,桑嘉薺,張國梁.手車斷路器梅花觸頭部位發熱原因與對策[J].電子技術,2021,50(3):182-183.

[3] 林佳.10 kV斷路器手車梅花觸頭發熱原因與解決方案[J].科技與創新,2024(9):110-112.

[4] 郭彥偉,王欣,張文元.真空斷路器主觸頭極間擊穿故障分析與研究[J].鐵道機車與動車,2022(5):32-36.

[5] 馬晨昱,丁惠敏.高壓斷路器弧觸頭接觸故障模擬及診斷技術研究[J].湖北電力,2021,45(6):57-61.

[6] 田振宇,潘晉華,黃軍校,等.梅花觸指彈簧的力學性能測試技術分析[J].電工技術,2023(11):160-162.

[7] 孫韜,趙莉華,龍辰,等.中壓開關柜梅花觸頭接觸故障下的溫升特性研究[J].高壓電器,2023,59(5):130-138.

收稿日期:2024-07-05

作者簡介:彭康利(1982—),男,陜西寶雞人,工程師,研究方向:電廠生產技術管理。