黑龍江地域主題性版畫特色探析

[摘 要]版畫通過繪畫語言濃縮歷史進程,在黑龍江形成了獨具魅力的黑龍江主題性版畫的藝術創作題材。黑龍江主題性版畫——北大荒版畫創作記錄了黑龍江的地域美,彰顯了時代文化精神,呈現了特定時期黑龍江地域版畫的藝術特色。創作主體應把握時機,緊扣時代主題,立足地域特色,描繪時代新格局、新氣象、新圖景,堅定文化自信,創作經典作品,奉獻給大眾。

[關 鍵 詞]黑龍江地域;主題性版畫;藝術特色

[中圖分類號]J227 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)22-0024-03

文獻著錄格式:孫熠,趙媞.黑龍江地域主題性版畫特色探析[J].天工,2024(22):24-26.

基金項目:本文系2021年度黑龍江哲學社會科學研究項目“紅色語境中的黑龍江主題版畫創作研究”(項目編號:21YSE379)階段性成果。

木刻版畫作為繪畫藝術中獨特的門類,以減跡呈印之美述說著版畫制作的方式。木刻版畫與一般直接性繪畫的表現程式相反,它是“以刀代筆”,利用各種刀具,不斷從版面上刻減呈現痕跡來塑造形體。因為制版具有不可逆轉性,所以藝術家在創作前要成竹在胸。版畫從誕生起就與印刷術緊密相連,一幅版畫作品既要有獨特的制版技藝,又要有高超的印版技術水平,雙技之下造就了版畫的減跡呈印之美。

從歷史的角度來看,減跡雕刻早在殷商時期的甲骨、獸骨、陶器、銅器等物品上面就有所體現。秦漢兩代則以玉器為媒介材料,出現了印章。在東漢蔡倫發明了造紙術后,古代版畫作為獨立藝術形態出現。

版畫作為視覺藝術的一個重要門類,對圖像的傳播影響深遠,在其發展中經歷了復制和創作兩個階段。以1930年為節點,在此之前的版畫是以復制為目的的再現性版畫,稱為傳統復制版畫,只能復制,少有創造。復制版畫制作工藝是由畫家在木版上描線作畫,雕工按照畫的線條雕刻,再由印工印刷,他們各司其職。1930年以后的版畫稱為近代新興創作版畫。創作版畫需要版畫家發揮自己的藝術創造性,獨立完成畫、刻、印的創作步驟。1930年,魯迅先生倡導新興木刻版畫運動,主題性版畫得以嶄露頭角,在短短近百年間便獲得了巨大的發展。

一、主題性版畫

20世紀以來,主題性繪畫創作反映了時代的發展進程,具有鮮明的時代特征。“主題”是從德國音樂術語翻譯中引進我國的,是指樂曲中最富特征、最具感染力的核心旋律——主旋律。主題性作品場面包容性強,大到表現歷史事件、時代英雄、社會現實以及凝聚著時代精神的場面,小到平凡的底層勞動人民的日常生活,皆可表現。“主題性美術”強調美術作品引起廣大受眾的集體性共鳴。

在中國版畫的主題性創作中,魯迅先生功不可沒,他大力地倡導中國新興版畫運動——中國版畫應有精神的主旨,應有文化的方向,應有主題的歸納。傳統復制版畫無論在文化屬性還是表現特征上都缺乏自身的主題性訴求。他親自參加版畫的創作,為主題性版畫傾注大量心血,被譽為中國新興版畫之父。魯迅之所以提倡新興版畫,是因為當時版畫應用相對廣泛,版畫制作相對簡便。這一時期陸續出現了大量歌頌工農、宣傳抗日思想以及揭示社會現象的視覺文本版畫作品。

主題性版畫是版畫發展歷史上一個重要的創作類型,它有一定的“文本”要求,屬于命題式創作,具有強大而豐富的社會功能。畫家以自己獨特的方式從不同角度來表現某一時代主題。即便在同一個時代背景下,藝術創作在表現形式與畫面內容上也不盡相同。藝術是社會生活在觀念形態上的反映,藝術家最重要的是表現人的精神性的東西。主題性版畫就是畫家以意識形態為出發點創作的具有情節性、歷史性、寓意性、主旨性且體現某一群體的意識形態或上層建筑的意志的作品。這種命題式的創作對藝術家提出了較高的要求,需要將上層建筑的意志和創作者的個性融合,兩者平衡才能完美體現主題性版畫的創作價值。

主題性版畫具有以下特點:(1)從意識形態看,主題性版畫具有一定的針對性和引領性;(2)從作品的創作角度看,主題性版畫具有教育性與公共性,是以史為鑒、以史育人的生動視覺文本;(3)從作品的受眾角度看,主題性版畫具有對受眾的宣教與引導功能;(4)從作品自身精神體現看,主題性版畫具有鮮明的時代精神和時代特色。

二、黑龍江地域分析

(一)自然環境

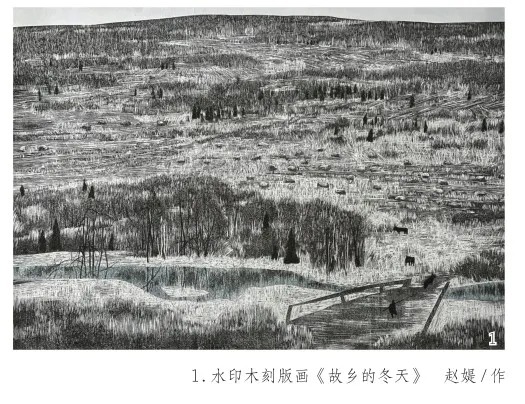

黑龍江省位于我國東北部,面積47.3萬平方千米。北大荒位于廣袤、荒蕪、人煙稀少的三江平原、嫩江流域及黑龍江沿河平原上廣闊無垠的地區,總面積5.53萬平方千米。獨特的自然環境造就了黑龍江地域主題性版畫創作集群——北大荒版畫。北大荒版畫產生于特定的自然環境中,以自然風光和知青生活為主,用獨特的視角展現北大荒的美,表現北大荒人的精神內涵,在有限的畫幅中,展示了廣闊的天地及那片神奇土地的深遠意境。北大荒版畫以地域命名版畫美學風格與流派得到了學術界的認同,闡釋了創作者對生活實踐的感悟,描繪了黑龍江的獨特風情。

(二)社會環境

20世紀50年代末,十萬軍民響應黨的號召,以不怕吃苦不怕累的精神奔赴、開墾北大荒,為黑龍江地域版畫的發展帶來契機。黑龍江地域主題性版畫以北大荒版畫為代表,講述著幾代人開墾、建設北大荒的奉獻精神。

本文重點探析從1958年興起至20世紀末這個時間段北大荒版畫的發展。第一段是1958—1968年,記錄著北大荒版畫的開拓;第二段是1968—1978年,記錄著北大荒知青版畫的特色;第三段是1978年至20世紀末。以上是北大荒版畫比較完整的發展線索。北大荒版畫在創作體裁與手法上大膽創新,結合地域特色廣泛使用色彩,增強了套色版畫的藝術感染力,開創了我國版畫風格流派的新格局。

三、藝術特色

北大荒版畫記錄著北大荒發展的歷史進程,拓展了新時代主題性版畫創作的視覺語言。

(一)主題流變

藝術作品的主題呈現出時代的流變性,三個時期各具特色。第一代是以轉業軍人為主力的“摸著石頭過河”的一代,他們將西方的表現方式與本土特色相結合,晁楣、張作良、張禎祺、杜鴻年、張路等為代表。他們以墾荒奉獻為主題,創作表現北大荒墾區的生活、勞作以及自然風光,具有濃郁的東北生活氣息。第二代北大荒版畫代表是“以老帶新”的一代,由郝伯義、周勝華、陳宜明、趙曉沫等畫家所組成,整體的主題傾向呈現知青下墾區的生活以及宣傳紅色思想。第三代是當地土生土長的一代,如李元軍、蒙希平、張春喜、于廣夫、張良武、于承佑、趙占江等,他們重點描繪的是改革開放后,大工業機械化的現代生活以及人民富裕起來后的田園生活,表達了新時代個人的審美情感。

(二)構圖造型

第一代往往采取復合視域的畫面構圖方式,俯視或仰視加平視的構圖呈現了恢宏的勞動場景。北大荒的地域特色使畫面構圖形式多為橫長式圖幅,超大的空間場景配上體積小的人物點綴,畫面縱深感強,突出天高地闊的空間感。視平線偏高居多,給觀者一種空曠感。也有縱向的長方形構圖,視平線偏高,畫面呈現深遠的意境。部分作品的畫面借鑒中國畫留白的表現形式并題詞,也是這一時期的構圖特色。第二代版畫家采用“以大為美”的構圖形式,襯托出主題氛圍、地域文化精神,在造型上力求精確,多少失去了第一代粗獷拙雅的意蘊。第三代版畫家的作品制作精細,夸張變形,和早期的北大荒版畫有了明顯差別。

(三)色彩變化

傳統的木刻版畫是黑白的。當早期北大荒版畫碰撞上蘇聯現實主義油畫,大膽地使用紅、黃、藍三原色并置再加上補色的手法,利用刀痕使色板的主色調凸顯。大面積運用綠色、黃色、藍色、紅色,構成了北大荒畫派在版畫本體語言運用上的一個突出特征。北大荒版畫的三個時期整體來看是從濃郁色彩的油印多版套色逐漸向更加優美、清新的木刻水印轉變。第三代木刻水印代表畫家有丁立江、蒙希平、寇雁鳴等。

(四)情感表現

第一代版畫家專注贊美勞動人民在艱苦時代不怕苦、不怕累的奉獻精神,對墾荒創業充滿激情,號召民眾投身社會主義建設。第二代版畫家多表現墾區的發展與人們豐收的喜悅,切實反映了勞動人民的審美理想取向,壯美的畫面中偶有對個人抱負的表現。第三代土生土長的北大荒人的作品中展示了對北大荒新生活的愛戀。環境的優渥、生活的愜意、泥土的芳香都浸潤在畫面中,充滿了畫家對黑土地深沉的愛。

四、未來展望

曾幾何時,北大荒版畫何等的榮耀。1961—1988年,先后去波蘭、瑞士、德國等國參加境外展33次。以1974年慶祝中華人民共和國成立25周年的全國美術作品展覽為例,北大荒版畫作品展出20幅,占全部展出的版畫作品的14.5%,占總展品的4.6%。1983年,在第八屆全國版展中入選件數達到 39 件,占總作品的8.316%(參展總件數為 469 件)。進入21世紀,北大荒版畫在市場經濟環境下和藝術家個體創作風尚的變化下,未再現往日的群體性輝煌。

究其原因有以下幾方面:(1)環境的變化。北大荒版畫創作集群所處的自然環境、社會環境的變化,以及大眾在藝術趣味上的變化,使藝術家的創作維度發生改變。(2)傳播形式的變化。20世紀,黑龍江地域主題性版畫——北大荒版畫,以報紙、期刊、畫冊作為主要傳播途徑。隨著計算機的應用,傳播途徑發生了翻天覆地的變化,傳統傳播媒介日漸式微,實時網絡傳播崛起,北大荒版畫的宣傳合理利用新的傳播形式迫在眉睫。(3)創作者的變化。首先,對突破創新北大荒版畫的經典模式缺乏信心,三個時期的風格特點顯著,讓許多創作者望而卻步,不敢嘗試挑戰創新。其次,創作者傳承北大荒版畫的意識不夠強,在下功夫深入生活、體驗生活方面有所欠缺,尋找新時代的新圖景的意愿不夠強。最后,缺乏新時代領軍人物。這些都影響北大荒版畫再次走向高峰。

黨的十八大以來,習近平總書記關于文化、文藝和文聯工作的系列重要講話精神,為新時代中國文藝的發展,為新時代文藝工作者如何立足時代方位、把握時代機遇指明了方向。北大荒版畫創作要趁此東風,緊扣時代主題,感受時代脈搏,捕捉時代新格局、新氣象、新圖景,將生活感受上升為藝術表達,引發人們的心靈共鳴。還要充分利用互聯網的優勢,打造北大荒版畫新的傳播媒介,通過直播等方式縮小與受眾的交流距離,讓更多的人了解北大荒版畫的魅力。立足地域特色,以自己生活的黑土地作為創作的重要支撐,創作出有獨特內涵、辨識度、典型性的版畫作品。作為新時代美術家,應堅定文化自信,盡顯家國情懷,將時代精品奉獻給人民,用明德引領風尚。

參考文獻:

[1]黑崎彰,張珂,杜松儒.世界版畫史[M].北京:人民美術出版社,2004.

[2]李允經.中國現代版畫史[M].太原:山西人民出版社,2001.

[3]鄒躍進.新中國美術史[M].長沙:湖南美術出版社,2002.

[4]嚴豐.北大荒版畫風格演變研究[D].哈爾濱:哈爾濱師范大學,2019.

[5]北大荒版畫三十年文獻編輯委員會.北大荒版畫三十年[M].哈爾濱:黑龍江美術出版社,1988:115.

[6]金婉馨.主題性版畫在歷史視域下的審美演變[D].武漢:湖北美術學院,2022.

[7]孫一溶.群眾美學視域下東北現代版畫的主題流變研究(1946-1999)[D].長春:東北師范大學,2023.

[8]呂曼,宋麗榮.北大荒版畫的敘事表達研究[J].美與時代(中),2021(5):63-64.

[9]徐元.主題性美術創作的歷史發展及現實意義[J].美術教育研究,2022(7):60-62.

(編輯:高 瓊)