剪紙在文旅融合中的發展

[摘 要]米脂縣為全面加快文旅融合的步伐,采取了一系列措施建設多類型項目。其中,高西溝村鄉村振興項目、窯洞古城旅游基礎設施和常氏莊園旅游建設項目,在完成旅游度假基礎設施建設和豐富文化旅游業態方面,緊密結合了剪紙藝術。通過傳統剪紙語言的轉換,剪紙在米脂文旅融合進程中取得了突破性發展。

[關 鍵 詞]剪紙;文旅融合;本原文化

[中圖分類號]J528.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)22-0030-03

文獻著錄格式:易珺琳.剪紙在文旅融合中的發展:以榆林米脂為例[J].天工,2024(22):30-32.

一、高西溝藝術鄉建

位于米脂的高西溝村雖然地處黃土高原,但是水土保持治理堪稱模范,把生態治理和發展特色事業相結合,獲得了“中國最有魅力休閑鄉村”“中國鄉村旅游模范村”等多項榮譽。其與時俱進的地方在于通過藝術鄉建發展當地文旅事業。

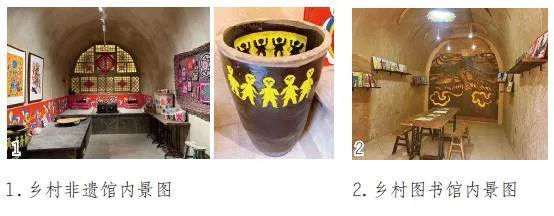

高西溝藝術鄉建共有多個展陳空間,文化館、美術館、非遺館、圖書館、會客廳及高西溝人物舊居等,其中鄉村會客室、鄉村非遺館、鄉村圖書館等涉及剪紙設計。

在鄉村非遺館(見圖1)內,除了常見的剪紙樣式及展陳形式,還展示了生活中使用剪紙的情況。門窗上的窗花、儲物器具上的抓髻娃娃、水缸上的“五道娃娃”十分精美。

在鄉村圖書館內(見圖2),窯洞里原本的窗戶結構上增加了剪紙創作。米脂有貼窗花的習俗。創作者運用了剪紙的陰刻與陽刻等表現形式,創作了尺度較大的鋼板立體壁畫,如同窗花一樣具有溝通現實世界與精神世界的功能,此時圖書館內的剪紙鋼板畫亦聯系著書內與書外的世界。

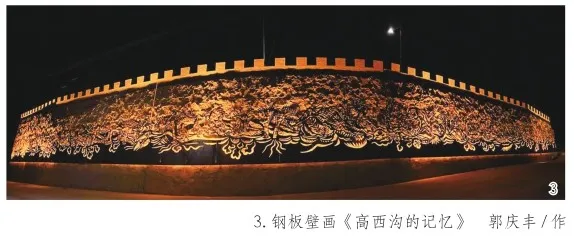

郭慶豐的作品《高西溝的記憶》(見圖3)便是將鋼類材料特性與剪紙語言進行結合,使之具有承載精神世界和現實世界的雙重特性。在高西溝村口處有一堵大石墻,足有70多米長、6米高,此處懸空掛著這幅長72米、高3米的巨型剪紙鋼板壁畫,講述著高西溝生態治理的過程,用樹林、草地、畜牧來提高水土保持水平。“秋雨春用,豐雨旱用”解決了高西溝谷子、蘋果等農作物的產能提升問題,實現了從水土保持到生態保護、從春種秋收到富農興產。《高西溝的記憶》覆蓋了衣食住行的方方面面。這種剪紙語言深植于特定的地域文化之中,反映了當地社會生態,幫助人們回顧歷史。將剪紙藝術與地方項目建設相結合,打造了具有地方特色的文化標識,提升了地區文化軟實力。

運用文化人類學的方法,通過剪紙將精神世界實物化,改變傳統剪紙的樣式和材料,放置在人文環境或者自然環境中,不再局限于它本身的實用性。

在文旅融合中,剪紙創作已經不再局限于使用紙媒介,轉而使用其他媒介去表達,針對有情節的故事內容表達起來更直觀,面對室外的大場景更有很強的適應性。

二、陜北剪紙博物館

陜北剪紙博物館位于米脂的高廟山村,由清光緒年間的大型窯洞院落常氏莊園的三大窯洞院落之一改造而成,該項目由米脂文旅局負責實施。陜北剪紙博物館是“明五暗四六廂窯”式窯洞院落。明窯分為藝術審美館、婚俗館、人文歷史館、禮俗館(見圖4)、風格類型館;暗窯分為剪紙發展中心、剪紙檔案館;六廂窯分別為劉蘭英個案館、馬俊英個案館、周蘋英個案館、奉神拜廟館、橫山山脈館、巫術館。另外還有三個大窯洞為陜北剪紙主題館。

剪紙以窗花的形式被大眾熟知,窗花種類繁多,單就團花來說就有單幅、多幅、拼幅、大幅等類型之分,還有襯托團花的角花。根據分布位置與功能的不同,剪紙可分為多種類型,如門上的門神、門箋、灶神簾子、土地神簾子等;裝飾儲物空間的碗架云子、板架對子等;具有裝飾居住空間功能的炕圍花、墻花等;裝飾物件的頂棚花、盆花、饅頭花、筷簍花等;具有象征意義的喜花、壽花等;還有老一輩傳承下來的老花樣古時花等。日常生活中出現的剪紙題材廣泛,其中關于遠古文化和象征符號題材的剪紙反映了集體記憶,給觀者更大的想象空間。

在陜北剪紙博物館內將剪紙與窯洞結合,窯洞與剪紙不只是榆林人民生活中常見的生活場景,也是陜北剪紙博物館的設計亮點。在這個場域里,窯洞不再具有原本的功能性,而是結合窯洞內的其他物件強化了符號的文化意義,觀者可以感受到一個符號式的精神家園或者是家園式的現代符號。窯洞被延伸成現實世界指向的精神世界,使在這里的人和動植物包括周圍的山水緊緊圍繞在一起,充滿神秘的氣息。

剪紙反映了人們祛災祈福和繁衍生息等質樸的訴求,形成了獨特的民間造型體系,以事物本質代替直觀的視覺現象。在表現人物、動物、景物在不同時間和不同空間的狀態時會選擇在同一個畫面中呈現,既區別于西方藝術體系的“焦點透視”,又區別于中國傳統的“散點透視”,繼承與發展了中國古代民間藝術的技法,不受透視的限制。

以觀悟意,利用視覺圖像和本原文化,引導觀者將抽象的語言信息與具象的剪紙藝術聯系起來,捕捉剪紙藝術的“形與意”,使得觀者在設定情節下觀看,體會本原文化,并在頭腦中將意象拼貼在一起,形成飽含原始語境的畫面。通過多種媒介引起觀者情感共鳴,多角度認識剪紙文化。

相對于傳統的剪紙而言,陜北剪紙博物館大門的剪紙語言(見圖5)有了轉換,不再是靜止的狀態,光透過鏤空的剪紙圖案使畫面中的剪紙元素不斷演變,引出生命的議題。大門根據劉蘭英的剪紙作品轉換而來。劉蘭英擅長將紙張多次折疊后直接剪出陰刻和陽刻,多為幾何圖形,形體輪廓為圓、內部為方。大門剪紙圖案上半部分為魚和娃娃的圖案,下半部分為二方連續的人形剪紙,以此作為一個單元重復出現。從對生活的表達到突破空間的呈現,展示了民間剪紙藝術家的世界觀。在這里,剪紙圖案寓意太陽與月亮的周而復始,煥發出了永不衰竭的生機。借助自然環境因素,剪紙藝術真實可感,傳統的平面剪紙此時變成了一種立體的光影藝術。

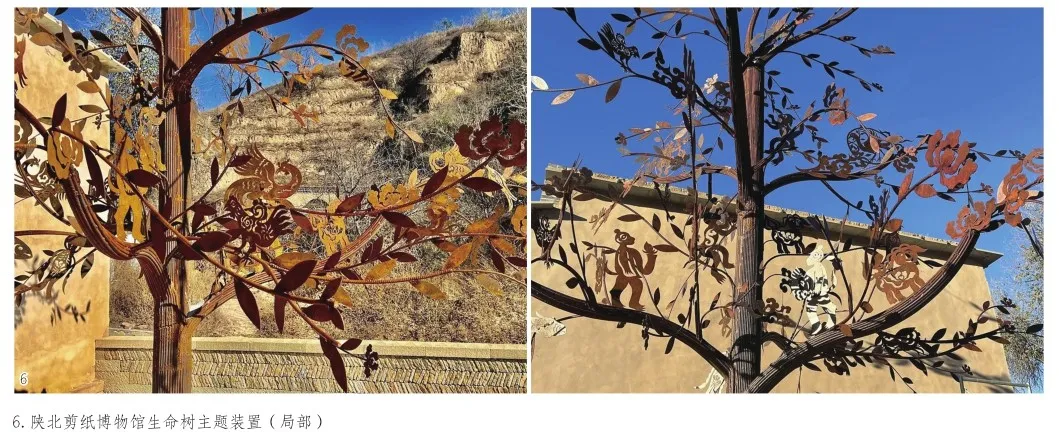

生命樹主題裝置(見圖6)里鋼性材料的大樹暗含“壽”字,寓意天、地、人合一,其間分布著“蟾蜍”“金烏”“蓮花”“魚”“鳥”“抓髻娃娃”等剪紙圖案。隨著時間的流逝,金屬表面會出現銹跡,以一種肉眼可見的痕跡告訴觀者生命的流轉與永恒。

平面剪紙、半立體剪紙以及立體剪紙分布在幾個大小不一的亞克力盒子中。剪紙穿梭在不同的維度時空里,利用影像投射在多維時空的窗上。活動變換的剪紙影像、固定的紙塑和穿梭在“窗欞格子”的眾多剪紙形象,構成一種虛與實、影與形、精神與存在的象征性表達。

燈光投射影像的方法會在亞克力盒子上造成動態的紙塑形象。在其周邊的空間里放置投影機,不停變換各類“紙塑形象”,更強化了生命的主題,同時能與觀者形成動靜、虛實對比。裝置由觀者與剪紙作品形成新的觀看方式,兩者互為依存。觀者既有自己獨立的思想,是整體外的一部分,又是剪紙裝置的一部分,作為作品的補充,形成一個有機整體,這也是本原文化的體現。剪紙與觀者以符號的方式來交流。

剪紙博物館收集了129位民間剪紙藝術家檔案,根據藝術家作品的特點,盡可能真實還原剪紙的創作現場,展出剪紙作品5413幅。2024年7月13日,陜北剪紙博物館舉行了由中國美術家協會工藝美術藝術委員會、中共米脂縣委、米脂縣人民政府主辦的“物化與重生——對話陜北剪紙博物館”暨“原生藝術與當代話語:對真實性與可及性的闡釋”學術研討會,探討了剪紙在歷史進程中對鄉村文化振興的賦能作用,肯定了剪紙個案研究呈現的多元形態及文化內涵,并通過數字技術、媒介融合等,探索剪紙的再生,聚焦剪紙的創新應用。

三、結束語

剪紙藝術在文旅融合中的傳承與發展,必須突破傳統剪紙自身的局限,實現傳統藝術語言的當代轉換,強調與觀者的精神世界互通互融,將本原文化通過視覺效果呈現出來,注重非遺的活態傳承。

米脂城南210國道有一幅南北長約188米,最高處約8.6米的大型立體鋼板壁畫《盛開的鐵蓮花》。郭慶豐運用剪紙中的經典符號以及樣式進行設計,在石墻上隨形就勢,闡釋當地的本原文化特征。將米脂的山形地貌用剪紙語言進行呈現,勾勒當地代表性的山川河流與古城的輪廓,視覺化摩崖石刻“古銀州”文字和傳說典籍。米脂《盛開的鐵蓮花》和《高家溝的記憶》用鋼的媒介和雕塑語言對剪紙藝術進行了重構與再造,創新了剪紙藝術的表現形式。

隨著消費升級,人們不再僅僅關注景點的自然風景與人工服務,還注重景點的人文性因素。景點不能只依賴普通的商品消費,需要大力挖掘文化消費,更多地展示景點的文化含義。將剪紙文化與旅游相結合,使文化遺產成為旅游資源,形成一定的地方特色。米脂是陜北獲批“千年古縣”的縣城,高家溝藝術鄉建和陜北剪紙博物館對米脂人文歷史較大規模的視覺化呈現,承載著米脂的文化精神和情感價值,大大提高了米脂的影響力。大型立體鋼板剪紙壁畫通過歷史文本視覺化、本原文化的當代發展與因地制宜的媒介轉換將傳統剪紙藝術進行了有效傳承,提升了剪紙藝術的附加值。

陜北剪紙博物館在剪紙藝術中引入裝置藝術、影像藝術以及行為藝術等當代藝術,打破了單一的靜止展陳,通過新媒體技術,打造了剪紙動態化的陳列方式。基于短視頻發展迅速的傳播現狀,當地文旅局發布陜北剪紙博物館的相關視頻,借助短視頻宣傳米脂文旅,提升知名度。藝術院校、中國剪紙研究中心、中國美協與文藝評論界等的專家學者在“剪紙藝術與鄉村文化振興發展專題研討會”上形成《高廟山共識》學術成果,突破了剪紙的創作方式與自身的局限性,是剪紙在文旅融合中發展的有效傳播方式。

現代信息技術已經被普遍運用于文旅融合發展中,人工智能、虛擬現實技術屢見不鮮,但榆林米脂剪紙這個大IP缺少系統化的網絡運營管理。我們應利用AI、VR、AR等技術手段,實現沉浸式欣賞、數字化瀏覽,通過文化授權,開發基于其IP的剪紙衍生品以及多樣化的數字剪紙產品,豐富并提升其市場價值。只有用剪紙激活鄉村振興的內在動力,打造具有影響力的文旅IP,才能讓剪紙在文旅融合中繁榮發展,使其成為連接傳統文化與現代消費、藝術與技術、經濟價值與文化價值的重要橋梁。

參考文獻:

[1]靳之林.我國民間藝術的造型體系[J].美術研究,1985(3):21-36.

[2]郭慶豐,高非.靈感與表達:郭慶豐的藝術創作對話[J].民藝,2021(3):120-124.

[3]郭慶豐.兩個人的陜北:剪紙里的風物與性靈[M].西安:陜西師范大學出版總社有限公司,2017:140-173.

(編輯:高 瓊)