以磚代埽

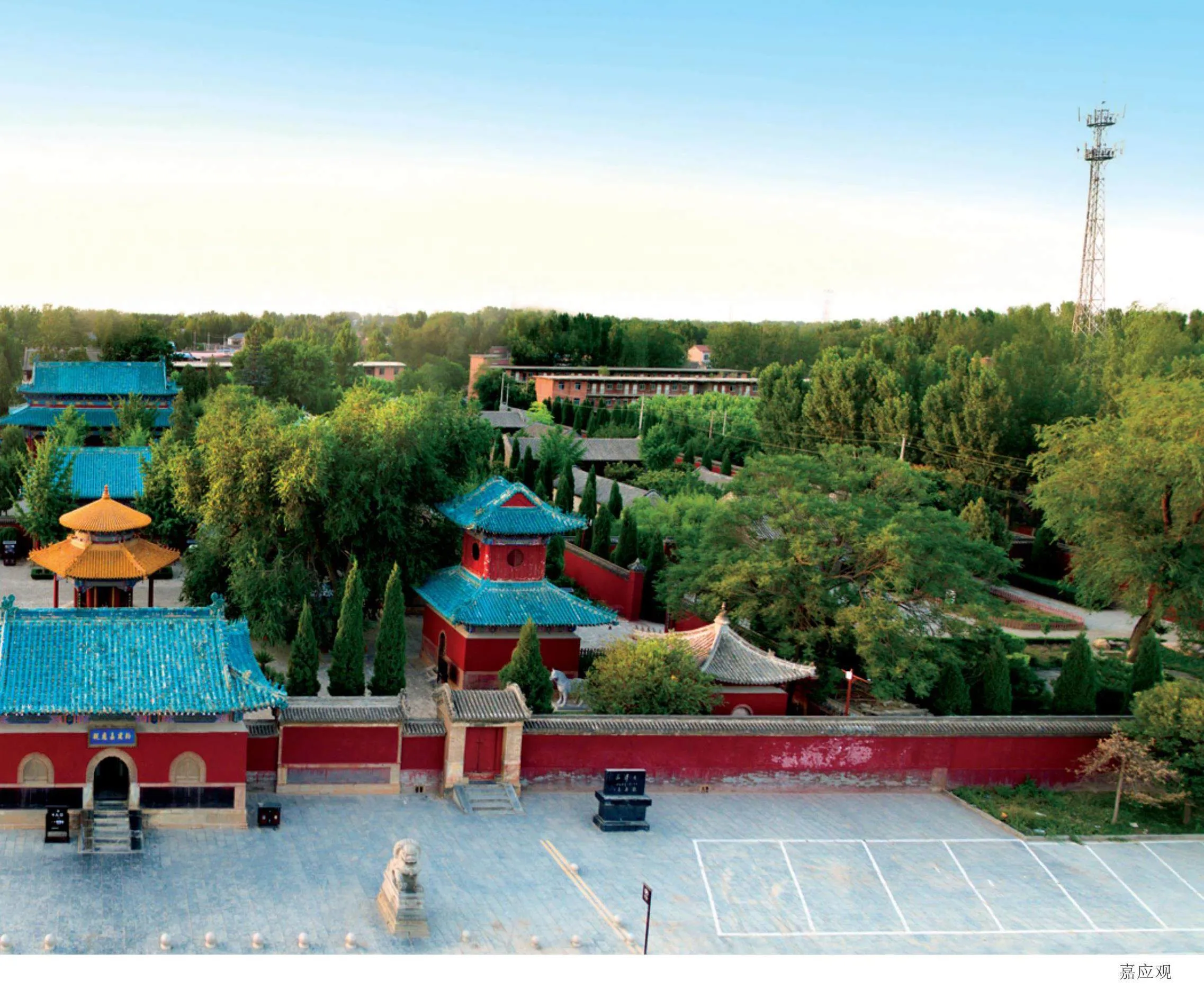

中華民族的發展史,就是一部與洪水的抗爭史,從大禹治水開始,人們就已經把與洪水抗爭、祭祀河神貫穿于血脈之中。在黃河左岸河南武陟縣境內,有一座始建于清雍正元年(1723年)、祭祀歷代龍王與河神的龍王廟——嘉應觀。作為嘉應觀主要祭祀性建筑的中大殿,兩側分別供奉著歷朝的4位治河功臣:南宋的“金龍四大王”謝緒、明朝的“黃大王”黃守才、清朝的“朱大王”朱之錫和“栗大王”栗毓美。在中大殿兩側的東、西龍王殿里,還祭祀著10位河神。東殿供奉著西漢的賈讓、東漢的王景、元朝的賈魯、明朝的潘季馴和白英;西殿供奉的是明朝工部尚書宋禮、兵部尚書劉天和,和清朝的3位治河總督齊蘇勒、稽曾筠及林則徐。

這些河神的存在,既反映了人類與這條桀驁不馴的黃龍不斷抗爭史,也是人們不斷認識黃河、了解黃河、治理黃河的發展史。通過這些鮮活的河神形象,以及他們所展現出來的治黃功績,讓后人對治河史有一個系統的認識。無論是“疏、堵、引、挖”的治河方略,還是“束水攻沙”“寬河固堤”“蓄清刷渾”的工程實踐,抑或是“埽工”“石船”“丁壩”等治河技術,無不是治河史上的智慧結晶,對當今黃河治理仍有著重要的借鑒意義。

“以磚代埽”用于黃河抗洪搶險和修筑防洪工程,是清后期河道總督栗毓美的一大創舉。這一創舉不僅使黃河洪水一次次化險為夷,同時也為國家節約了大量的資費。這也是他被稱為“栗大王”,位列嘉應觀中大殿受人們祭祀的原因所在。

一

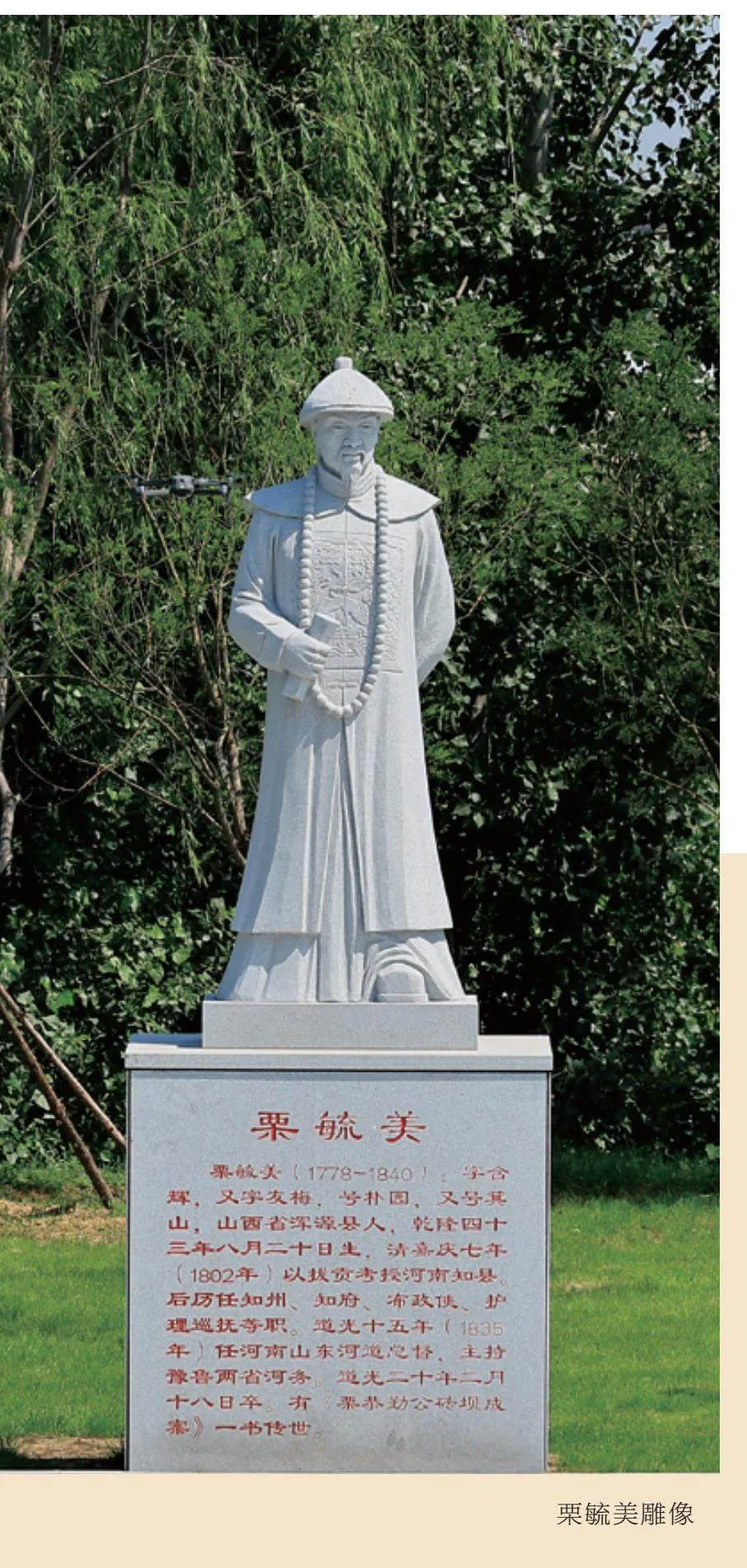

栗毓美(1778―1840),字含輝,號樸園,山西渾源縣人。清嘉慶七年(1802年)以拔貢考授知縣,歷任河南溫縣、孟縣、寧陵等縣知縣,于道光十年(1830年)任武陟縣知縣。

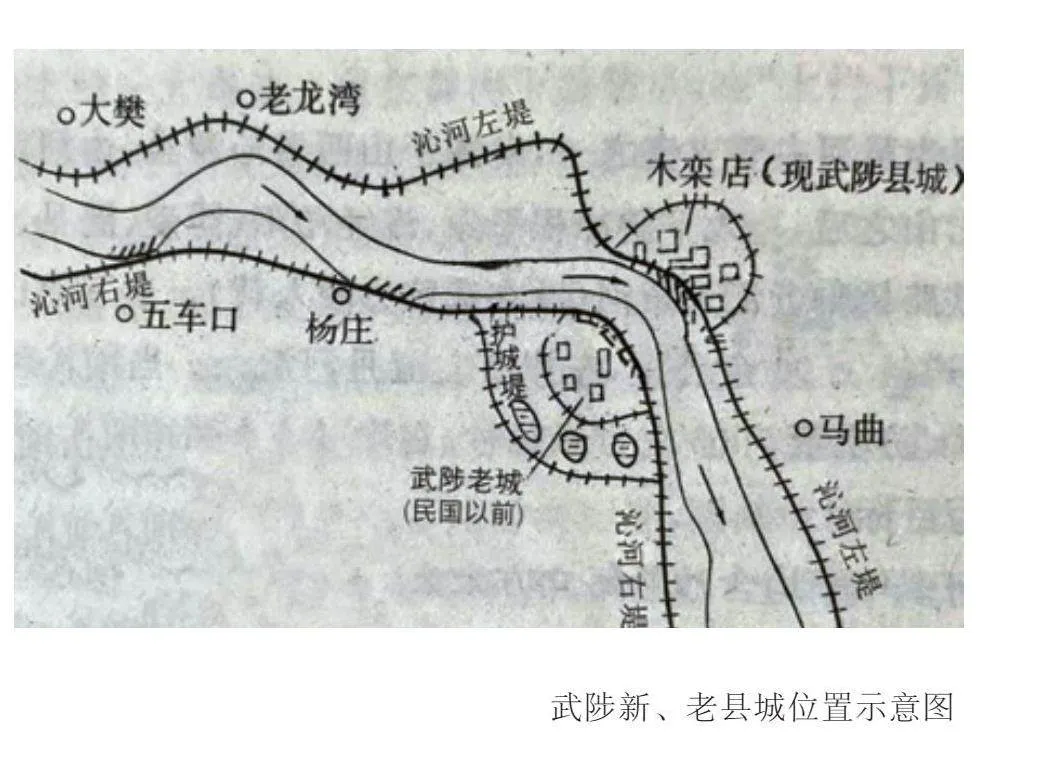

武陟是歷史上受黃河、沁河水害最為嚴重的地區,沁河在這里匯入黃河,黃沁河溢、黃沁并溢時有發生。明清時期,武陟南有黃河,北、東有沁河,西有澇河,縣城位于四面環水之險地和沁河入黃的轉彎處,無論哪條河流決溢,沁南一帶與武陟縣城都難逃厄運。作為這一地域的父母官,栗毓美深知保障黃沁河安瀾是自己的職責所在,因而夙夜在公,如履薄冰。

道光八年(1828年),沁河再決,沁南一片汪洋。武陟庠生邢伊曾作《沁堤望南鄉水災》詩一首記錄了當時的情形:

涼波直接楚江秋,

望盡長空一塔浮。

日暮西風擁浪黑,

數星漁火是懷州。

懷州大地一片汪洋,西風擁浪黑,可以看到的僅有那座孤零的妙樂寺塔。救災恢復生產、加固城防堤防是栗毓美到任后的首要任務。他開倉賑災,申請減免稅賦,帶領民眾排除澇漬恢復生產,并身先士卒,挑挖城壕淤土加固城墻。百姓無不稱贊。

廉潔奉公,事必躬親,嚴于律己,親民愛民是栗毓美的行為準則。在帶領百姓開挖城壕時,他發現埋壓在壕溝里的磚礫塊歷經數年仍未腐朽,可否用它來替代石塊與秸料用于河道工程搶護呢?栗毓美陷入了沉思。在開采和運輸能力均很低下的清代,河工用石是十分困難和珍惜的,使用秸料鑲埽是通常做法。

這一偶然發現,便是栗毓美萌生“以磚代埽”用于抗洪的起因。《栗恭勤年譜》載:“公未任東河道總督前,道光十年任武陟縣令時,常痛惡河工浮靡積習,銳意革除,素知以秸料鑲埽易朽而且靡費。因在武陟時挑挖城壕淤塞有遠年坍塌城磚,經泥沙漫灌凝結,堅固不能入斧鑿,并以及從前承挑賈魯河底舊磚久而彌堅,即有以磚代埽可期固工節用之意。”

今武陟沁河口以上黃河堤防是以清風嶺為基礎整修而成的,清代將其稱為“攔黃堰”。令人不解的是,從澇河口至沁河口僅19千米長的攔黃堰,在管理與投資上卻被分為3段:清廷將唐郭至余會1500丈(約5000米)攔黃堰明確為“官工”,歸黃沁廳修守;其上段趙莊至唐郭、下段余會至方陵合計長3000余丈(約10余千米)攔黃堰為“民堰”,由民修民守。由黃沁廳修守的官工的搶險及日常維護費用由國庫支付,而其余的民堰則由民眾出資。若出現大險百姓無力支付時,則由地方政府申請國家撥專款解決。

道光十三年(1833年),黃河在廣武山坐灣形成橫河,直射民堰(今余會險工下首),工尾原有挑水壩長80余丈(約270米),塌存僅30丈(約100米),不足掩護下游民堰,水中不能以土接筑,險要異常。此時,正是實踐“以磚代埽”的最佳時機。“公用其處歷年已鑲埽九十余段,工險費巨不便再鑲埽段,即用磚塊并力拋筑,雖水深三丈五尺有余,竟能屹立不移。接長挑壩三十六丈,壩下旋即停淤與灘面相平,溜勢折向東南,漸舊循順,七壩下又筑挑水壩一道,并將已塌之八壩殘壩用磚照舊補還。另于空檔中筑磚壩三道,層層挑托溜勢不至。”首次應用便取得成功。

沁河及黃河武陟、滎澤等地經常靠堤行洪,河工埽岸每年都需整修。同時,凡出現汛情時往往風雨大作,大堤內外都是水,無處取土。栗毓美便大量收買民間磚頭,拋成磚壩數十道。這些工程均經受住洪水考驗,起到了抗洪作用,使黃河堤防沒有損傷。實踐證明,磚是可以用于河工搶護的。

二

清代是歷史上黃河決溢次數最多的朝代,黃、淮、運三河交織,困擾清廷。道光十五年(1835年),栗毓美任河南、山東河道總督,主持河南、山東兩省河務。強烈的使命感與責任感使他將畢生精力用于治河,同時,也為“以磚代埽”用于河防創造了更大的空間。

黃河下游河寬灘廣,尤以河南河段為甚,史稱黃河的“豆腐腰”河段。每遇伏秋大汛洪水漫灘后,往往會在灘面形成許多串溝,這些串溝首尾與大河相通,大洪水時便會分溜成河,即現代人所說的“堤河”,一旦順堤行洪,即有決口之患。當代著名治河專家徐福齡先生曾這樣說:“從歷史決口的地點分析,險工堤段決口少,而平工堤段決口多。因為洪水時溜向取直,河勢下挫,常使平工出險,以致決口泛濫。歸納其原因:一是灘面串溝走溜,順堤行洪;二是灘岸塌盡,頂沖堤防;三是堤身存在隱患,發生潰決。”徐福齡先生將“灘面串溝走溜”歸納為堤防決口的首要原因。

栗毓美曾多次專程乘小船考察大河兩岸,經充分調查研究,更加深了對串溝危害性的認識,對串溝整治十分重視。在他任職的當年(1835年)秋,黃河北岸原武、陽武(今原陽縣境)串溝分溜,刷成堤河,沿堤行洪20余千米,處處吃緊,險情嚴重,他親臨現場指揮搶險。由于該段堤防原不靠河,平時未備工料,若采用秸埽方法搶護,則堤段太長,不可能全線筑埽廂修。鑒于當時灘區民房被淹,浸塌房磚頗多,栗毓美便當即決定收買當地民磚,拋磚筑壩搶護。自陽武板張莊至孫家堤15多千米堤段,經40個晝夜搶修,共筑長、短挑流磚壩60余道,迫使大溜外移,堤防化險為夷。這些老磚壩,一直保留到新中國成立前。

道光十六年(1836年)二月,陽武三堡串溝過溜,逼近堤根,串溝寬130余丈(約434千米),深一至二丈(約3.33—6.67米),栗毓美亦采用磚壩截堵串溝,不久淤為平地,效用顯著。《七經樓文鈔》載:“道光十七年(1837年),原陽三堡支河告險,砰磅訇磕寬至一百三十丈,倉促間竹楗石菑皆不俱,文武官皇遽無措。總督河道栗公馳至,令迎溜拋磚瓦,壘壘高出水上,大溜立即外移,在工者咸驚以為神。公復下令購磚瓦于民筑壩三十余,而漲勢愈縮,口門收至五六丈,撥大柳橫塞之,磚瓦如雨下,不逾時而填閼斯役也省。”

《七經樓文鈔》還記載了黑崗口險工的搶險情況,黑崗口距開封城上游10千米,是保障開封城安全的主要屏障。栗毓美采用縷堤法修筑長短磚壩數十道,使大堤不靠主流。一開始,城內官民非常抵觸這一做法,認為修磚壩僅可以抵抗小溜不可抵抗大溜,可以濟緩用不可以濟急用,可與將生未生之險預防先事,不可與已生已成之險立轉危機。“乃公獨轂然不惑,經過幾蟄搶筑始穩定者。”

道光十八年(1838年)春秋兩季,河南中部連續遭遇近20年來未曾有過的大洪水,幾處埽壩被沖壞,決口成災。栗毓美建筑的磚壩,經受住洪水的考驗,屹立不倒。不僅如此,在儀睢、中河兩地方堵塞決口時,先是用埽,當埽下水后,由于水勢大,埽立即被急流沖走。后來改用拋磚,才穩住了水勢,堵住了決口,化險為夷。從此以后,不僅當地民眾,就連文武官員也對磚壩的作用深信不疑。“風雨危險必恭親;河道曲折高下向背皆所隱度。在任五年不為患。”這是史書對栗毓美的評論。

三

經過在武陟、原陽、楊橋、黑崗口等處應用磚壩取得成功后,栗毓美奏請清廷,力陳“以磚代埽”的功效,建議在全河推廣。孰料立即引起爭議,遭到一些居心叵測官員的反對。這些官員認為:拋磚不如修埽,購磚不如購料。說穿了是怕斷了他們貪腐的來源,因為河工之費歷來就是一個“無底洞”。

栗毓美一再上書據理力爭,從幾個方面闡述拋磚筑壩的優勢。其一,“……夫人知埽之能衛堤而不知埽之能引溜也,凡以埽御溜埽前必然刷深,深槽成而溜必引,乃必然之勢也。”“護堤之方率用秸埽,然秸埽能壓激水勢,備而不用又易腐朽。”論述了秸料埽的弊端。其二,“每年黃河兩岸多用石料護埽,但石料采運困難,價格高昂,計一方石的價格可購兩方磚。同時碎石虛方大,磚料虛方小,一方磚可當兩方石用。而秸料埽,抗洪能力不強,年久易于腐爛。”建議“用備防石料、秸料的經費沿堤多置磚窯,燒制大磚,以備工用。”其三,“河工失事多在無工處所,千里長堤勢不可盡為儲備,而河勢變遷不常沖非所防,遂為決口,磚則治河,民窯終年燒造,遂地可用。”

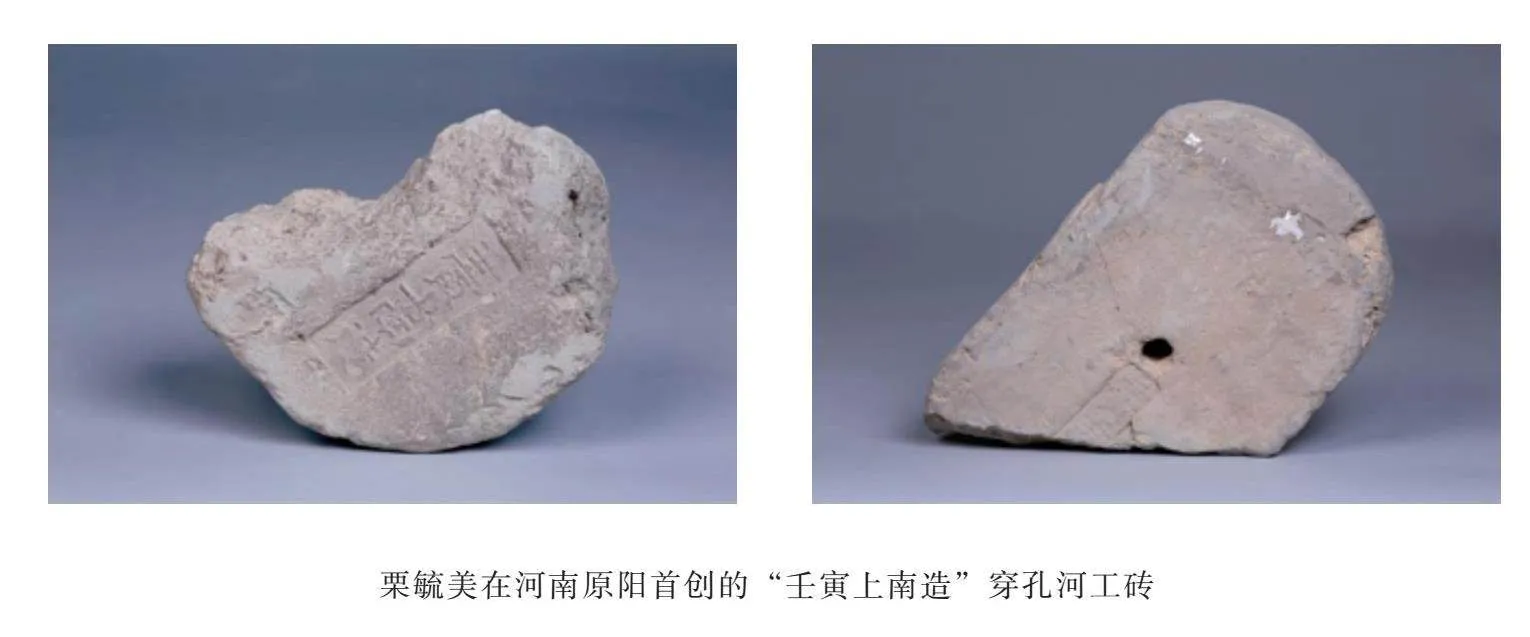

直至道光十九年(1839年),皇帝才批準了栗毓美“以磚代埽”的奏章,準予推廣。河工用的大磚為橢圓形,每塊重10千克左右,中有圓孔,可以用繩穿系,易于拋修,并可用以砌筑壩體。直到1949年,在開封還設有黃河磚料廠,專門燒制河磚,以補石料之不足。這是黃河上御水工程的一大創新,栗毓美為中國古代水利工程技術發展作出了重要貢獻。

栗毓美心中裝著一張治水圖,河道之曲直高低,河水之寬窄深淺,流速之快慢,他都了如指掌。每逢風雨來臨,他便立即到達險地;一旦水患發生,他親自指揮搶險,迅將水患降服。因此,他深受沿河人民愛戴。由于他清正廉明,勇于執法,以致觸犯權貴,遭到陷害,后來積郁成疾。道光二十年(1840年)5月,在視察河情途中,栗毓美以身殉國于鄭州行館,卒于河道總督任上,享年63歲。

在栗毓美擔任河南、山東河道總督的5年中,河南地區沒有發生過大的水患。他廉潔奉公,深得皇帝厚愛和百姓尊敬。栗毓美去世后,道光帝追封其為太子太保,謚號“恭勤”,并作祭文而賜祭葬。河南人民對栗毓美的離世深感悲痛,當他的靈柩從河南北上運往山西時,沿途民眾揮淚相送。

《清史稿》對栗毓美的評價是:“毓美治河,風雨危險必躬親,河道曲折高下向背,皆所隱度。每曰:‘水將抵某所,急備之。’或以為迂且勞費,毓美曰:‘能知費之為省,乃真能費者也。’水至,乃大服。在任五年,河不為患。歿后吏民思慕,廟祀以為神,數著靈應,加封號,列入祀典。”

栗毓美撰寫的《治河考》和《磚工記》兩部著作,是今人研究古代水利工程技術和水利發展史的重要資料。