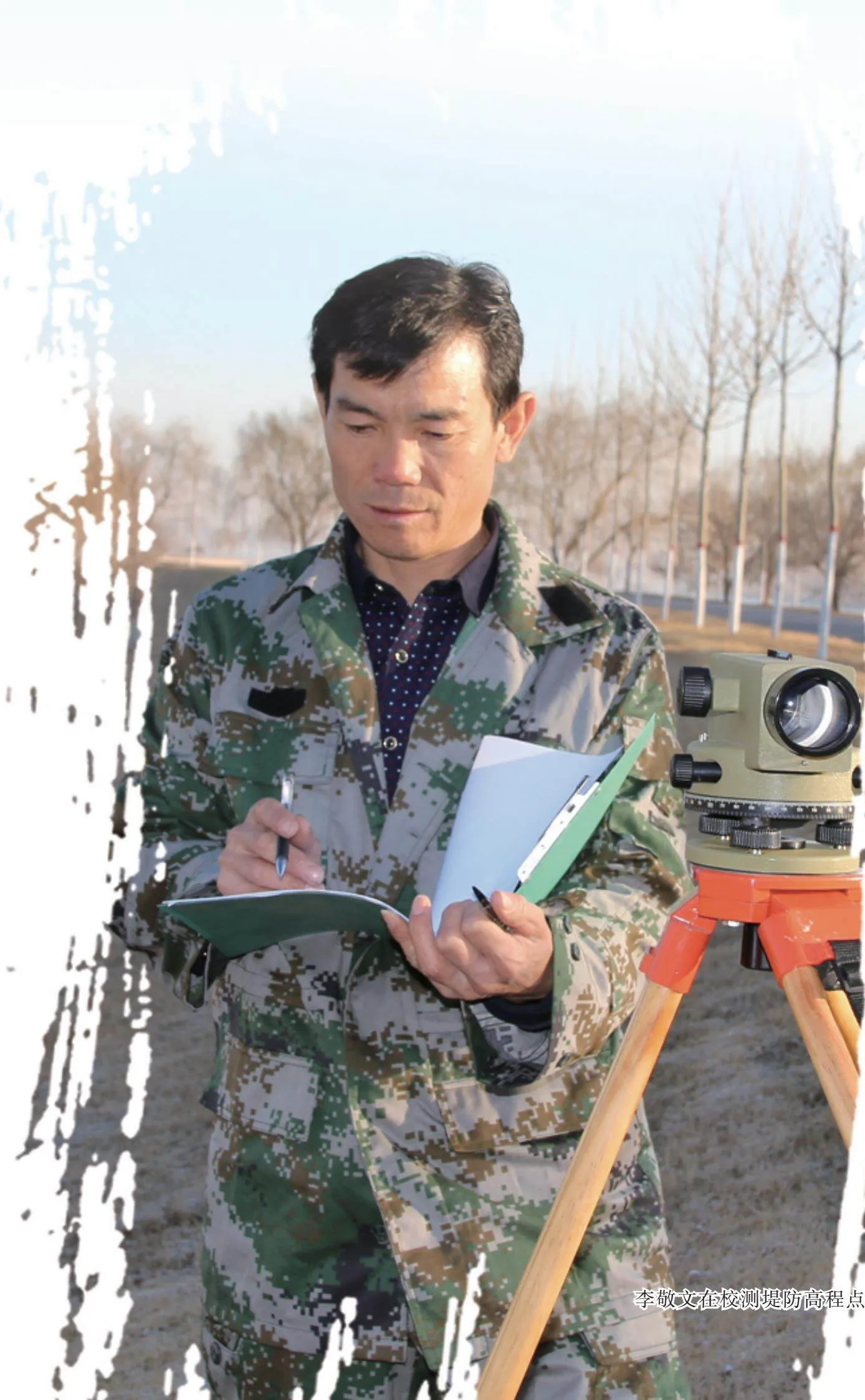

黃河岸邊的治河工匠

“該技術與傳統人工測量不同,是利用激光和超聲波兩種探測方式,通過垂點角度轉換,能夠準確測量灘唇出水高度和其他高程、距離。”利津黃河岸邊,李敬文正在認真調試新設備——堤岸工程(灘唇)出水高度測量儀,這是李敬文與首席技師創新團隊共同研發的移動式多頻水情監測儀,他們正在進行第二階段的調試工作。“投入使用后,它能明顯降低咱們黃河職工近岸測量的危險性,測出的灘唇出水高度數據也更準。”李敬文向筆者介紹。

李敬文,1993年參加治黃工作,現任利津黃河河務局張灘管理段段長助理。工作30多年來,他一直奮戰在治黃基層一線,腳踏實地,刻苦鉆研,在平凡的崗位上秉持水利工匠精神,堅守治河初心,作出了不平凡業績。2024年五一節前夕,李敬文榮獲山東省五一勞動獎章。

守好黃河" 勇擔職責

1993年技校畢業后,李敬文如愿成為一名治黃人。老師傅的話“沒有過硬的搶險技術,大水來了你就后悔一輩子。”李敬文一直默默記在心里,守好黃河成為他最樸實的愿望。在堤防管理日常工作中,他總是主動要求承擔管理難度大、管理情況復雜的責任段。“越是復雜堤段,越能學更多東西。”這是李敬文常常掛在嘴邊的話。

20世紀90年代,治黃工作條件十分艱苦。“為了方便觀測和巡查,我們便在河邊的工程上搭個帳篷,置辦上炊具、柴米油鹽,吃住全在那里,24小時不間斷巡查,不分白天黑夜,周遭是成群的蚊蟲,沒睡過一個囫圇覺。但是,大家沒一句怨言,只為在離大河最近的地方站好第一班崗。”李敬文說。

30多年來,李敬文堅持每天8點到責任段,植樹打草、探測根石、巡堤查險……可以說是以單位為家,與堤防為伴,即便在節假日,也能看到他略顯單薄但又敏捷忙碌的身影。遇到暴雨大風天氣,別人往家跑,他卻往黃河大堤跑,全然不顧浸濕的衣衫和磨破的雙腳。2019年,“利奇馬”臺風過境,對黃河堤防工程造成重大沖擊。為了盡快修復工程,年近50歲的李敬文與段上年輕小伙子一起,在狂風暴雨中,扶植樹株、填墊沖口,連續高強度工作,沒有一句抱怨,沒喊一聲累,此時此刻,想法只有一個:守住每一段堤防、壩頭,呵護好每一處工程。

作為防汛搶險專家、首席技師、技術能手,李敬文成功搶護各類險情30余次,確保了黃河沿岸人民群眾生命財產安全。由于貢獻突出,他先后獲得全國水利行業技術能手、東營金牌工匠、山東黃河防汛搶險指揮專家、齊魯工匠、山東黃河防汛專家、全國技術能手、山東黃河工匠等榮譽稱號。

技能領軍" 傳承技藝

種類繁多的傳統治黃技藝實踐性強,技藝傳承多依靠傳幫帶。“不僅要自己練好,還要把這些治黃技術傳承好,讓傳統技藝煥發活力。”李敬文是這樣想的,也是這樣做的。2019年,在黃河河口管理局舉辦的東營黃河防汛搶險實戰演習中,演練修做柳石摟廂項目,該技術廂體修做形式多樣,能適應不同險情的搶護。但該技術制作工序復雜又煩瑣,真正熟悉掌握的人不多。為了練好并教會這項技術,李敬文查閱了大量教學資料,繪制了無數張草圖,天天拿著麻繩在家伙樁上比畫,并向單位的老河工以及河南黃河河務局、菏澤黃河河務局的治黃專家一次次請教,最終總結出一套最優柳石摟廂編制方法。

在接下來的培訓中,李敬文從基礎的拴樁繩開始教,一步步演示,手把手教學。師傅教得生動,學員學得認真。最終,憑借團隊的出色表現,利津黃河河務局在東營黃河防汛搶險實戰演習中獲得“優勝單位”。

李敬文技能水平高、工作能力強,是業內知名的專家。他參與拍攝完成的“黃河防汛工程十大險情搶險技術”系列電教片,通過實地模擬,拍攝了管涌、漏洞、滲水險情搶險技術,現已在黃河防汛搶險演練、職工技能培訓工作等場景中廣泛應用。

作為技術帶頭人,李敬文立足崗位、積極向上,采用一對一的方式帶徒傳藝,通過專業理論知識和實踐操作相結合的方式,針對初、中、高級不同水平的徒弟,因地制宜、因材施教,極大地提高了傳幫帶的效率。

2016年、2019年、2023年,李敬文蟬聯三屆黃委首席技師,2020年獲評享受國務院政府特殊津貼的專家,2021年獲評全國水利行業首席技師,2023年獲評黃河三角洲產業領軍人才,以評委或專家身份多次參加全國水利行業,黃委,省、市、縣局技能人才的鑒定、考評,高層次人才評選、科技成果評審、人才培養等工作。培訓人員2800余人次,培養了一大批治黃優秀人才,其中10余人晉升高級技師, 30余人晉升技師。其徒弟黃林健、劉新忠、蓋魯魯等多人獲得全河技術能手、東營黃河技術能手、山東黃河防汛專家、山東黃河技術能手、東營市首席技師、東營市有突出貢獻的技師、東營市五一勞動獎章、東營金牌工匠等榮譽稱號。

潛心創新" 成果斐然

李敬文身上還有一股倔勁兒。他喜歡跟難題較勁,發現問題已經成為他的日常思維方式。他習慣隨身攜帶一個小本,把發現的問題和好點子隨時記在本上,這一記就是30多年。觀察、學習、改進,在與難題的較勁中一項項技術創新成果應運而生。他說:“鉆研技術讓我感到很快樂,有時候做夢也夢到搞研究,當看到自己的研究成果能解決實際問題時,一切辛苦都是值得的。”

作為全國水利行業首席技師工作室、山東省示范性勞模和工匠人才創新工作室、齊魯工匠創新工作室、黃委示范性勞模和技能人才創新工作室、山東省技師工作站、利津縣沿黃創新工作室聯盟等8室1站1團隊1聯盟的帶頭人,李敬文主持和參與研制的60余項創新成果獲獎,主持和參與研制的“河道無障礙全面監測利用裝置及方法”“一種混凝土防滲墻”“用于縮短減阻劑起效時間的聚合物減阻劑溶脹處理方法”3項成果獲國家發明專利;“水利工程地基滲漏檢測定位裝置”“一種水利工程清淤裝置”“一種多點位監測的河道水位動態監測”等10項成果獲國家實用新型專利;“旋移式斜坡挖坑機”“水閘啟閉系統鋼絲繩自動保養裝置”“路基灰土施工石灰碼方器的研制應用”等12項成果獲全國水利職工創新成果三等獎和優秀成果獎;“滑移式測流裝置的改進”“機械式鉛絲網片網條彎制機”等10余項成果獲黃委“三新”認定成果;“防汛應急救援物資河地融合創新應用”“HCZ-1型遙控泵油機”“智能化防汛搶險指揮包的創新應用”等30余項成果獲山東省職工優秀技術創新成果、山東黃河河務局創新成果一、二、三等獎;主持或參與開發的計算機軟件程序“黃河冰凌智能檢測分析軟件”“防凌防汛監測報警系統”等5項成果獲國家版權局登記證書。工作室團隊成員創新或革新成果200余項分獲黃委科技進步獎、黃委“三新”認定成果、山東黃河科技進步獎、全國水利職工創新成果一、二、三等獎,多項成果成功應用,社會效益、經濟效益、生態效益顯著。

工作中,李敬文秉承精益求精,注重全面提高。他參與撰寫的《水利水電工程技術與管理》《公路橋梁施工技術研究》等3本專著出版;獲獎或發表專業論文30篇,主持或參與編寫的《利津縣宮家引黃閘前泵站運行管理中發現的問題與處理辦法》《黃河堤防工程生物防護現狀與對策探討》等9篇論文獲獎,撰寫的《水利工程運行管理與水資源的可持續利用》《精細化管理在現代水利工程管理上的應用分析》《新時代水利管理人才隊伍建設》《信息化技術在水利防汛工作中的應用研究》等20余篇專業論文在《水利科學與技術》《工程技術研究》《工程建設與設計》《水電水利》《工程技術》《山東黃河》等雜志發表,6次參與《利津縣黃河防洪預案》、2次參與《利津縣黃河防洪工程搶護方案》、多次參與《利津縣黃河防凌預案》《G25長深高速濱州黃河大橋橋梁變形監測報告》《東營市域高壓天然氣管網建設項目黃河堤防爬越沖刷工程設計》等編寫工作,為相關專業技術人員提供了參考資料。

黃河見證了李敬文從一名普通的“黃河工人”到追求卓越的“治河工匠”的成長歷程,是孜孜匠心的傳承,更是如磐初心的守候。一份份工作、一項項成果的完成,浸透著他的辛勤汗水;一次次創新、一天天堅守,彰顯著他的工匠情懷。30余年,1萬多個日日夜夜,他與大堤為伴,與河水同行,堅守著自己的初心,用青春裝扮大堤,用智慧建設黃河,書寫著樸實精彩的人生華章。