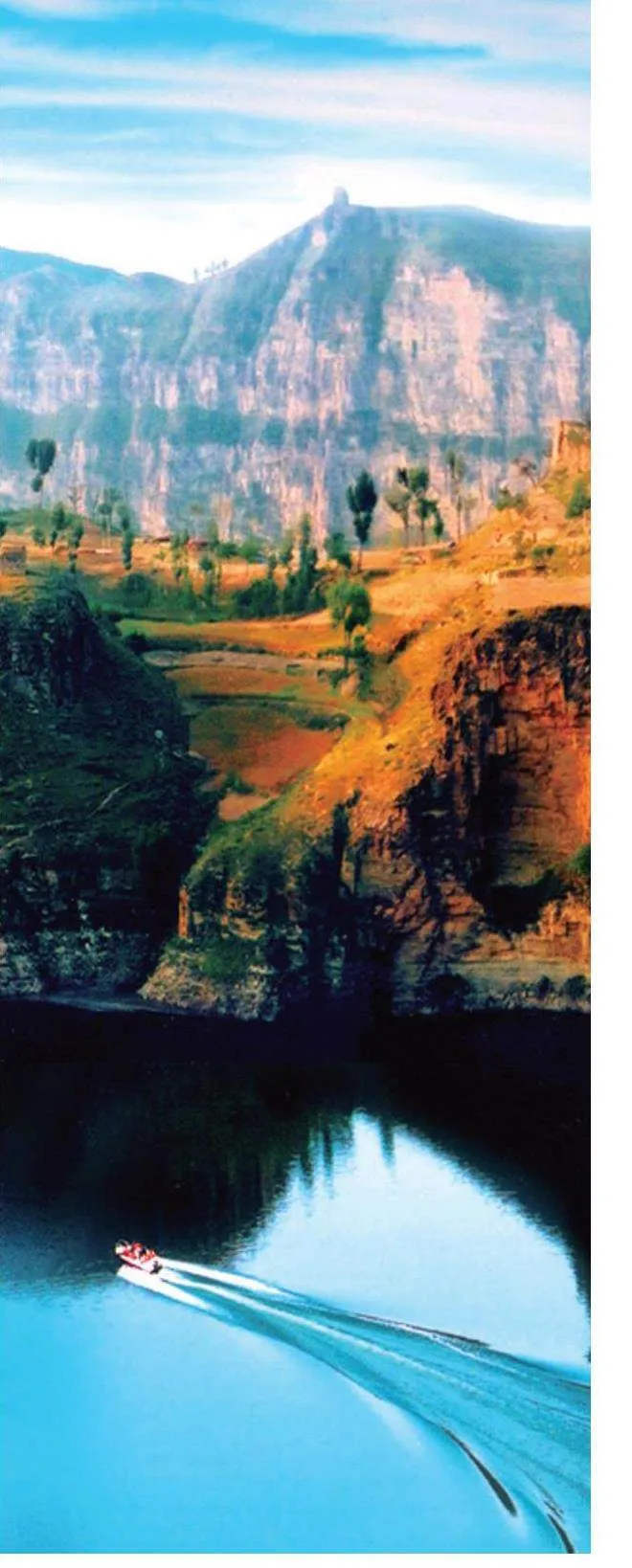

黃河流域文化遺產保護公益訴訟運行困境與對策研究

黃河是中華民族的母親河,孕育了源遠流長的文化和燦爛輝煌的文明。在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上,習近平總書記強調,“要推進黃河文化遺產的系統保護,守好老祖宗留給我們的寶貴遺產”。據了解,2019年10月以來,全國檢察機關共辦理文物和文化遺產保護公益訴訟1.7萬余件,極大程度上保護了文物和文化遺產。但由于文化遺產保護公益訴訟制度尚不完善,流域協同機制存在缺陷,導致黃河流域文化遺產保護的司法效力有待提升。因此,有必要進一步完善文化遺產保護公益訴訟制度,做好中華文明傳承工作。

文化遺產公益訴訟的定位

文化遺產的公益屬性

從詞源上講,文化遺產是指歷史上遺留下來的物質財富和精神財富。公共利益在《公益政策詞典》中定義為屬于國家或者社會中多方主體所有的。從權屬角度上來講,以遺物或者遺跡等為表現方式的物質財富和借助某種載體表現的精神財富并非單獨為個人所有,其作為人類文明的重要載體,屬于社會公眾所享有,具有天然的公益屬性。為進一步闡釋文化遺產的公益屬性,在結合公共利益特征基礎上,概括出文化遺產具有公共利益特點:一是廣泛性。通常我們認為一個國家或者民族的文化遺產不僅屬于這個國家和民族,更屬于全世界,文化遺產作為國家或者地區的特性資源,具有一定的公權屬性。二是全民共享性。所謂全民共享性是指人人都可享有,不是某人單獨享有。物質文化遺產和精神文化遺產通常以一定形式表現出來,如明長城、大運河等,此類文化遺產通常成帶狀分布,具有開放性,與人們的生活、生產相關,并廣泛滲透到政治、經濟、社會等各方面。三是具有優先保護性。即非公共利益與文化遺產發生糾紛時,應該優先考慮文化遺產,從而確保國家乃至全球公共利益受到保護。基于以上文化遺產的特征,可以得出文化遺產符合公共利益的屬性。

文化遺產保護公益訴訟與其他公益訴訟的區別

公益訴訟涵蓋的范圍,從最初的生態環境和資源保護、國有財產保護、食品藥品安全領域延展到英烈保護、個人信息安全等領域。隨著經濟社會不斷發展,公民文化權利意識不斷提升,公益訴訟保護領域也在逐漸滿足社會和公民生活文化需求,以公益訴訟方式維護文化遺產的司法手段展現了其自身獨有的價值。與其他公益訴訟相比,文化遺產公益訴訟的特殊之處在于:一是保護對象的不可再生性。黃河流域文化遺產如古遺址、古村落等一旦遭到損害,其代表的文化完整性則不可修復。文化遺產與自然資源不同,自然資源或者環境要素在一定周期內可以實現再生,文化遺產則不可再生,故對文化遺產進行司法保護是十分必要的。二是代表國家軟實力。隨著越來越多的中國文化遺產被列入《世界遺產名錄》,在滿足公民精神文化權利的同時,也極大增強了中華文化自信和中華文明傳播力、影響力。因此,基于文化遺產的獨特性和重要性,以獨立的公益訴訟方式對其進行保護是有必要的。

文化遺產保護公益訴訟實踐困境

文化遺產保護公益訴訟立法中存在的問題

第一,文化遺產保護公益訴訟法律依據供給不足。在實體法層面,《中華人民共和國環境保護法》(以下簡稱《環境保護法》)第二條規定人文遺跡、自然遺跡等屬于環境要素范圍內;《中華人民共和國文物保護法》(以下簡稱《文物保護法》)作為針對文化保護的專門性法律,就文物保護、利用等內容作了詳細規定。《中華人民共和國英雄烈士保護法》(以下簡稱《英雄烈士保護法》)、《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)等法律中也涉及文物和文化遺產保護內容,但是上述實體法并未明確授權檢察機關在管理領域開展檢察公益訴訟的資格。在程序法層面,《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》)、《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)亦未對文化遺產保護公益訴訟適用程序進行明確規定。雖然實踐中部分省份陸續出臺法規規章支持檢察機關探索文物和文化遺產保護公益訴訟,但未上升為法律,缺乏明確授權。

第二,文化遺產保護的適用依據存在沖突。《環境保護法》作為環境領域的綜合性法律,為盡可能地保護生態環境和自然資源,將人文環境和自然環境都納入《環境保護法》的調整范圍內,為維護社會公共利益提供法律保障。《文物保護法》頒布生效后,將不可移動文物通過專章規定的方式進行固定。該法第二條明確將具有藝術、科研價值的古文化遺址、古墓葬、古建筑等納入文物保護范圍。兩部實體法就同一對象進行規定,導致實踐中檢察機關、法院在提起和審理文化遺產保護公益訴訟時依據不同,從而產生不同的意見分歧。

文化遺產保護公益訴訟司法中存在的問題

第一,檢察機關保護范圍相對狹窄。通過對最高人民檢察院發布的黃河流域生態保護公益訴訟典型案例和文物、文化遺產保護公益訴訟典型案例分析,發現檢察機關針對文物保護案件對象主要在不可移動文物上,關于可移動文化遺產的保護案件相對少。例如,山西省芮城縣檢察院訴陳某某、董某某盜掘古墓葬刑事附帶民事公益訴訟案,濟南市鋼城區檢察院督促保護文化遺產行政公益訴訟案等案件。上述案件反映,雖然文化遺產公益訴訟涉及對象廣泛,涵蓋古遺址、傳統建筑、傳統村落等,但多屬不可移動文物范疇。根據《文物保護法》規定,除不可移動文物外,文物還包括歷史上各時代珍貴的藝術品、工藝美術品、重要文獻資料等,以及其他反映歷史各時代的社會生產生活內容的代表性實物,這些文物作為可移動文物與不可移動文物一樣具有同等保護價值和需求。當前,在文化遺產保護公益訴訟類型上,對可移動文物的關注不夠,不利于實現對文物資源的全方位保護。

第二,行政機關履職標準認定不一。文化遺產保護公益訴訟的啟動原因在于行政機關未在規定時間內履行檢察建議的內容,從而被檢察機關認定為未完全履行職責。該流程中核心問題是行政機關是否依法全面履行職責。實務中行政機關和檢察機關對于該問題有著不同看法。例如,河南省范縣人民檢察院訴范縣文化廣電旅游體育局(簡稱范縣文廣局)行政公益訴訟案中,范縣檢察院認為被告未在檢察建議時間內對舊址進行修繕保護,導致晉冀魯豫野戰軍指揮部舊址等紅色文物未得到有效保護。在庭審中,范縣文廣局稱已經盡最大努力改善舊址的環境,采取了相應的補漏措施,之所以未在規定時間內修繕,是因為文化遺址的修葺工作需要資金,且他們已經申請了專項資金,由于審批流程導致逾期未履行,不應認定未履職。實踐中雙方缺乏明確判斷依據,導致各自判斷標準不一,此問題也通常成為訴訟的爭議焦點之一。

第三,審判機關判決內容缺乏履行標準。通過對2024年6月最高人民檢察院發布的文物和文化遺產保護檢察公益訴訟典型案例分析,可以得知該類公益訴訟中,法院的判決內容過于原則性,缺乏具體履行內容,不利于后期判決執行落實。例如,新疆吉木薩爾縣人民檢察院訴吉木薩爾縣文化體育廣播電視和旅游局不履行文物保護行政管理職責行政公益訴訟案中,法院判決吉木薩爾縣文旅局在6個月內開展對千佛洞遺址內受損壁畫的修繕保護工作。雖說判決內容上明確了履行時間,但是缺乏具體履行的標準,這不利于后期檢察機關監督其履行判決效果。因此,有必要在明確履行時間的基礎上進一步明確履行的標準。

文化遺產保護公益訴訟的完善路徑

為進一步貫徹落實黨的二十大有關“加大文物和文化遺產保護力度”的部署要求,要通過司法途徑為文化遺產保護提供全方位的法治保障,實現國家文化發展戰略。

立法中明確文化遺產保護的可訴性

明確文物和文化遺產保護的可訴性,賦予檢察機關提起公益訴訟的權利是推進文物和文化保護公益訴訟的前提條件。隨著公益訴訟制度的不斷完善,檢察機關履職范圍已從生態環境和自然資源擴展到了未成年保護、英烈權益保護等領域,形成了“4+6”的新格局。隨著國家對文物和文化遺產保護工作的重視,有必要通過立法賦予文物和文化遺產保護公益訴訟獨立的地位至關重要。進一步完善檢察公益訴訟立法制度,通過專門立法方式賦予檢察機關提起文物和文化遺產保護公益訴訟的資格。同時,需完善《文物保護法》《環境保護法》等法律中關于文化遺產保護不相適應的地方,盡可能為文化遺產保護提供最大的法律保障。

建立文化遺產保護的線索收集激勵機制

實務中,檢察機關提起文化遺產公益訴訟的線索多來源履職過程中發現,該線索來源無法保護分散在全國的文化遺產。因此,一方面,應鼓勵公眾參與其中。多數文物古跡通常坐落于城郊或是比較偏遠的地區,這些文物受到侵害的情況,可能只有當地居民清楚,所以有必要鼓勵社會組織、專家學者多到所在轄區的各地文物古跡進行調研考察,及時向文物行政管理部門和檢察機關反饋當地文物古跡的保護情況,從而為文化遺產保護公益訴訟提供更多案件線索,擴大文化遺產保護范圍。另一方面,與行政機關建立線索移交機制。相較于檢察機關,文物局以維護文物和文化遺產為本職工作,故其對管轄內的文物和文化遺產是否受損、受損時間、受損程度、受損原因等具體情況更加了解,可以為后期文物和文化遺產修復提供更加專業的建議,以便于受損文物及時得到修繕和恢復,及時對受損的國家利益或者社會公共利益進行救濟。

適用行政機關履職不作為的雙重履行標準

文化遺產保護公益訴訟以維護公共利益為首位,其作為一種雙贏的特殊訴訟類型,應對行政機關履行采用“行為+結果”雙重認定標準。一是行為標準。注重考察行政機關在收到檢察建議之后是否采取措施對受損文物和文化遺產進行修復。如果行政機關不作為或者怠履行等原因未采取保護文物和文化遺產的舉措,即可認定其未履行職責,繼而對其提起行政公益訴訟;如果行政機關窮盡所有行政管理手段,此時不宜認定行政機關未履行職責,將行政機關盡到勤勉執法義務作為否認公益利益受損狀態持續存在的一個免責事由。二是公益恢復的結果標準。該標準可以從破壞文化遺產的行為是否已經停止進行判斷。在破壞文物的刑事附帶民事公益訴訟案件中,如果行政機關已在第一時間阻止了破壞文物的行為,或者已督促行為人積極進行文物和文化遺產的修復義務,或者通過代履行消除危險或者排除障礙,因客觀原因暫時無法完全履職,法院可將其認定為不完全履行不違法。

適當明確判決內容

履行判決不僅是判斷行政機關是否盡職履職的依據,同時也是后期檢察機關落實監督職責的依據,故有必要細化判決的內容。文化遺產保護公益訴訟有別于其他公益訴訟,原因在于文物和文化遺產的修復上通常需要專業人員來完成。為了提升文化遺產保護公益訴訟判決的科學性和可行性,法院可以邀請專業技術人員作為專家輔助人參與庭審活動或者與其一同到文化遺產地進行實地調研,制定出更加科學化的判決內容。例如,新疆維吾爾自治區人民檢察院阿克蘇分院訴某公司破壞文物民事公益訴訟案,濟南市章丘區人民檢察院訴劉某、林某、鄭某刑事附帶民事公益訴訟案等案件中,法院在充分論證文物專家提供的修復意見和方案的合理性、科學性之后,判定行政機關按照該方案履行行政管理職責。此舉既可以為檢察機關后期監督提供依據,也不會導致法院的司法權僭越行政權的風險存在,能夠充分發揮公益訴訟保護文物和文化遺產的功能。

文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神。文物作為不可再生資源,需要為其保護提供充足的法治保障。對于文化遺產公益訴訟特別是行政公益訴訟案件,應繼續以檢察機關為主,既要聯合各方共同破解文物保護難題,也要以引導者身份鼓勵、促進社會組織等主體的成長發展,有效推動文物保護公益訴訟制度建設。

本文選自:“環境檢察公益訴訟跨區域運行機制創新研究”(編號:24E114)河南省社會科學院一般項目課題。

(作者單位 河南省社會科學院)