可視化學習支架在單元學習任務設計中的運用與實施

【編者按】教師為滿足教學實際需求創設多樣化的學習任務,讓任務驅動學生的學習活動,讓其通過完成任務獲得知識、提升能力,這是當前一線教師所關注的教學方式。在教學實踐中,教師對于學習任務的設計與實施還存在一些疑惑。就如,學習任務的內容與教學目標如何緊密聯系,如何觀照學生的具體學情,如何在學習任務中引導學生開展合作與探究,如何改良任務評價等,都值得加以深入探討。

【摘 要】整體視角下的學習研究是當下教研的熱點之一。本文以“多邊形的面積”單元為例,從“整體視角下的單元學習任務設計應符合哪些要求”與“整體視角下如何設計與實施學習任務”兩個維度對4個關鍵課例進行了研究與實踐。

【關鍵詞】整體視角 學習任務 可視化支架 多邊形的面積

數學知識是一個有機整體,教師要從整體視角把握知識的內在結構,根據學生學習的實際需求,設計學習任務推進數學學習,有助于學生從知識學習系統化走向思維方法結構化。教學實踐中,筆者嘗試基于可視化學習支架與單元整體視角進行學習任務設計。

一、單元學習任務應符合哪些要求

人教版五上“多邊形的面積”單元是圖形測量中的重要內容,包括平行四邊形的面積、三角形的面積等多項內容,均屬于面積的度量。聚焦度量本質的“多邊形的面積”單元學習任務應符合以下要求。

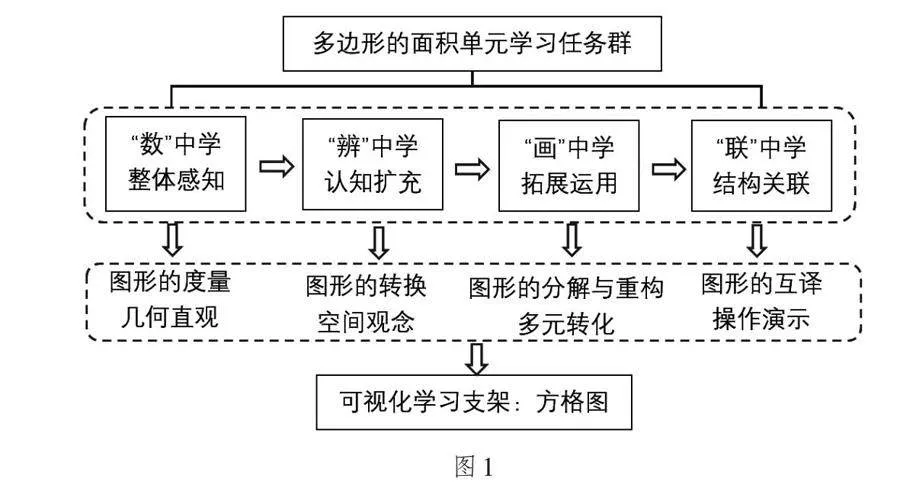

1.聚焦度量本質,緊扣核心目標。好任務應與核心素養、大概念相呼應,學生完成學習任務的過程就是不斷深入理解學科大概念、逐步形成核心素養的過程。“多邊形的面積”單元本質是度量,核心目標是在探索、推導多邊形面積的過程中,感悟度量方法,滲透轉化思想,進一步增強空間觀念、量感和幾何直觀。

2.具備核心支架,助力表征聯結。“方格圖”作為重要的可視化表征工具,不僅本身包含度量單位,且能引導學生多角度表征度量單位的累加過程,還是圖形轉換、分解與互譯的工具,是單元學習中良好的學習支架。如本單元“‘數’中學”任務群,方格圖讓學生數面積的過程直觀化,既能看出數的結果還能看出不同數法背后的思維。

3.撬動多元思維,體現迭代進階。好任務需聚焦學生數學思維的發展過程。現實的、可操作的、可引發學生進階思考的學習任務,能深化思維寬度和廣度。如本單元“‘辨’中學”任務群中的“解釋梯形公式中‘÷2’的意思”任務,能暴露不同層次學生思維由淺入深的迭代進階,即呈現“純粹解釋公式—面積減半—底(或高)不變,高(或底)減半”的思維結構。

4.作為評估工具,評價學習成效。作為表現性任務,好任務還應當是一個好的評估工具,能夠呈現多角度的可見結果。如“‘聯’中學”任務群中的“畫與已知梯形等面積的圖形”任務,從借助公式湊數再畫圖到通過想象梯形巧妙畫圖,不僅可以了解學生的學習結果,還能判斷不同層次學生所具備的思維水平,為后續教學明晰方向。

綜上,筆者從單元視角聚焦度量本質,統整“多邊形的面積”單元重點內容,以方格圖為可視化支架,從“數、辨、畫、聯”四個角度設計學習任務群,旨在通過直觀可視的系列操作任務,引導學生感悟度量本質一致性,形成結構化的知識網,打通和發展數學思維方法結構(圖1)。

二、單元學習任務設計與實施

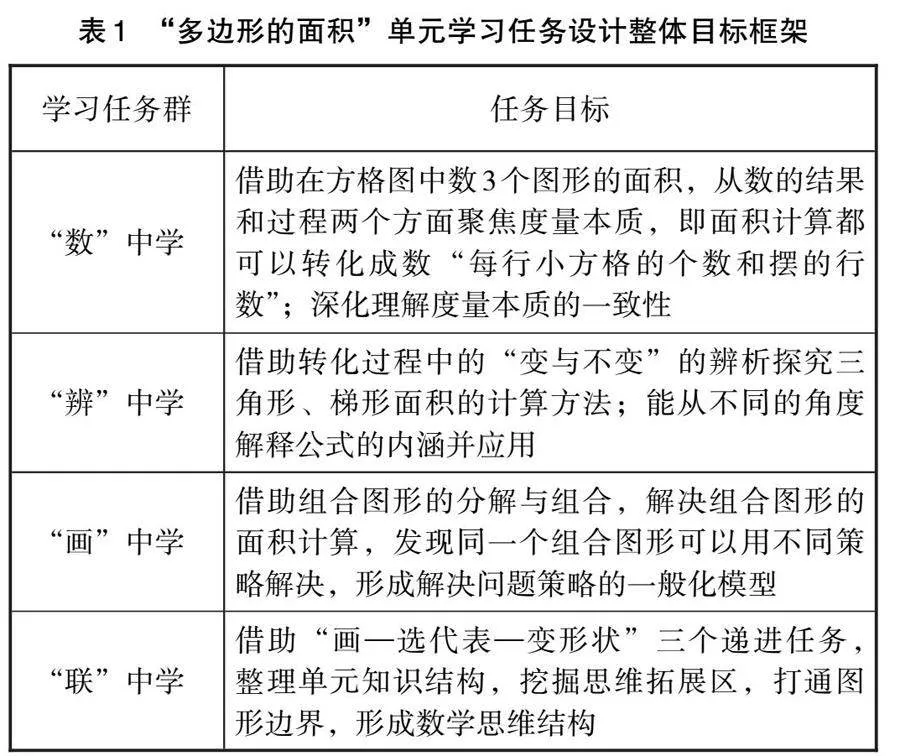

根據單元學習內容主線,筆者搭建了“多邊形的面積”單元學習任務的整體目標框架(表1)。

(一)“數”中學,聚焦度量本質一致性

1.方格圖中數面積,喚醒度量意識。

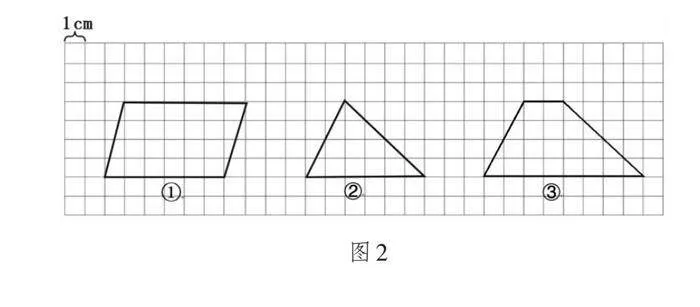

任務一 :數出方格圖中每個圖形的面積(圖2)。

(1)想一想:你會怎樣數?會遇到什么困難?該如何解決?

(2)數一數:每個圖形的面積分別是多少?在方格圖中畫出“數”的痕跡。

此任務既是學情的調研,又是開啟單元學習的“敲門磚”。 學生已知道長方形的面積計算方法是通過數方格發現的,通過方法遷移,其余多邊形也可以通過“數方格”得到它們的面積大小。借助方格圖的幾何直觀,不僅喚醒了學生的度量意識,同時也能暴露學生的思維層次,不同的數法是新任務探究的核心材料。

2.對比不同數法,理解度量本質。

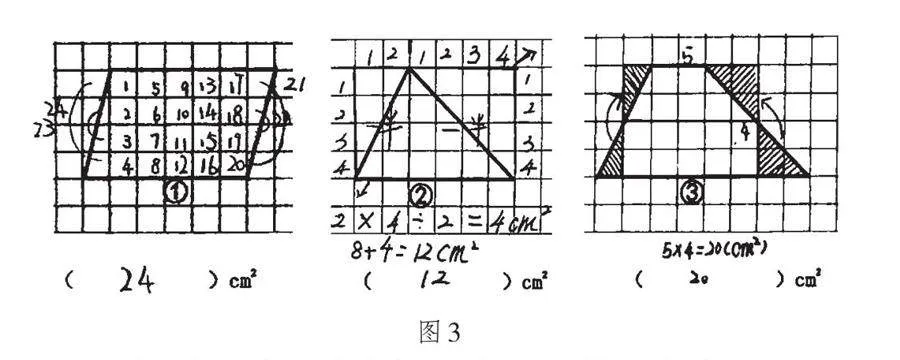

任務二:讀懂每個作品“數”的過程(圖3),弄清有哪些不同的“數”法。

圖3

(1)說一說:讀懂每個作品“數”的過程,4人小組輪流說。

(2)分一分:按照“數”面積的不同方法將作品分類。

在方格圖中,學生的典型數法得以直觀呈現,以它們為核心探究材料推進學習任務的設計。將不同的數法歸類,引導學生回歸度量本質。針對“不滿格”的情況,學生借助方格圖的直觀可視發現,無論是估數、分割數、添補數,實質上都是通過轉化為數出“每行小方格的個數”和“擺的行數”,得出“每行個數×行數=平行四邊形面積”的猜想。

3.等積變形數長度,理解知識內涵。

任務三:在方格圖中畫幾個面積都是24 cm2的平行四邊形。

(1)畫一畫:猜想平行四邊形的底和高可能是幾,在限定的時間內比一比誰畫得多。

(2)想一想:不同的平行四邊形之間有什么聯系?

等積轉化是二維面積、三維體積應用中的重要思想。學生積極調用已有知識,借助方格圖實現不同層次的等積變形。有的發現只要每行個數和行數不變(等底等高),平行四邊形面積便一定相等;有的利用運算中的“積的變化規律”,維持“每行個數和行數的積不變”,還能畫出更多的平行四邊形。這些發現都指向學生對面積度量的本質理解。

(二)“辨”中學,凸顯度量方法多元性

1.思路中求“變”,擴充方法結構。

任務一:不用“數”,求圖中三角形的面積(圖略)。

(1)想一想:還可以怎樣計算三角形面積?在圖中畫出自己的思考過程。

(2)比一比:對比轉化前后,什么變了,什么沒變?

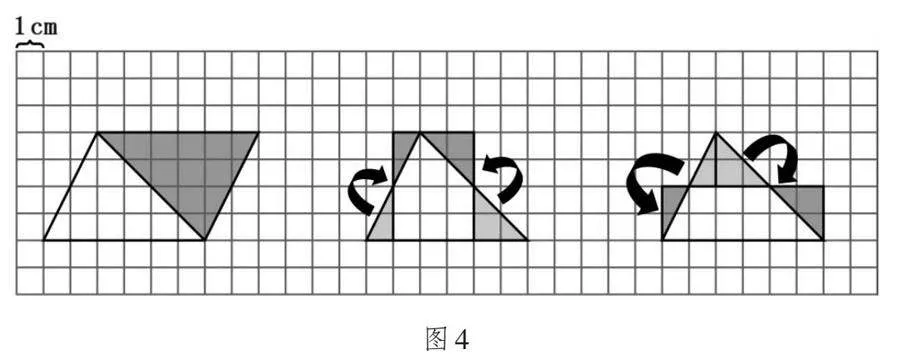

在方格圖中,學生很容易發現通過割補可以實現圖形轉化。從數面積到轉化面積,學生經歷“先解構再重構”的過程,思維得以充分展示。圖4中三種方法都能將三角形轉化成能用“每行個數×行數”計算面積的規整圖形,再抽象出三角形面積計算方法,使方法結構得以擴充。

2.共性中求“變”,實現方法遷移。

任務二:已知“梯形的面積=(上底+下底)×高÷2”。請解釋公式中“÷2”的意思。

(1)想一想:“÷2”可能是( " ")減半。

(2)畫一畫:用畫圖的方式說明自己的猜想,并記錄下來。

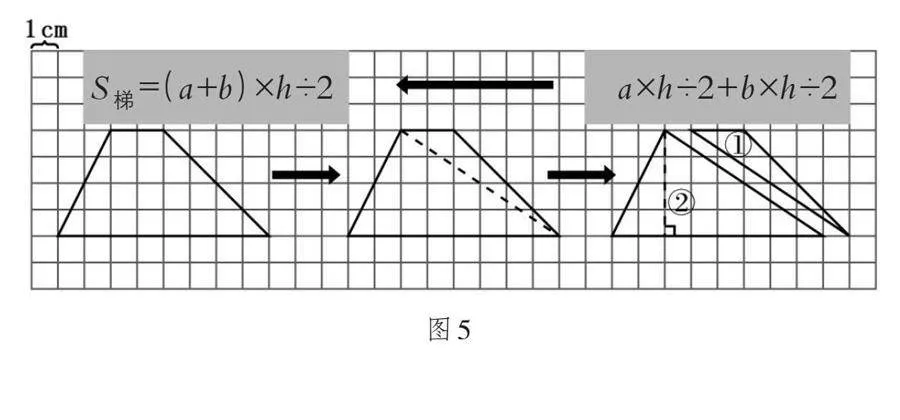

學生主動遷移三角形面積的學習經驗,逆向解釋梯形的面積公式,借助方格圖直觀畫圖,發現“每行個數×行數”的面積計算模型同樣能解釋梯形公式中的“÷2”的意義,倍拼時表示面積減半,割補時既可以是行數(高)減半,也可以是每行個數(上底+下底)減半。此外,部分學生從新的思辨角度,實現了三角形和梯形間的轉化與融通(圖5)。

3.拓展中求“變”,增強應用意識。

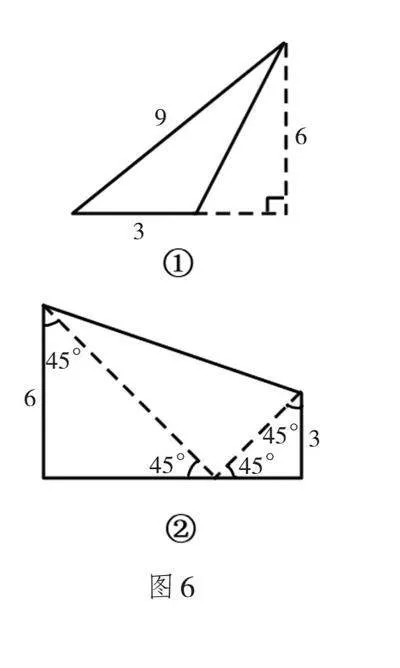

任務三:分析信息并列式計算(圖6)。

(1)算一算:每個圖形面積各是多少?

(2)說一說:計算時要注意什么?

對習題加以變式拓展能增強學生的新知應用能力。當學生解答出現錯誤時,可將圖形放回方格圖中,借助幾何直觀引導學生發現面積計算時每行個數和行數必須一一對應,深化對公式的理解。

(三)“畫”中學,體現度量策略一般化

1.靜態知識,動態解決。

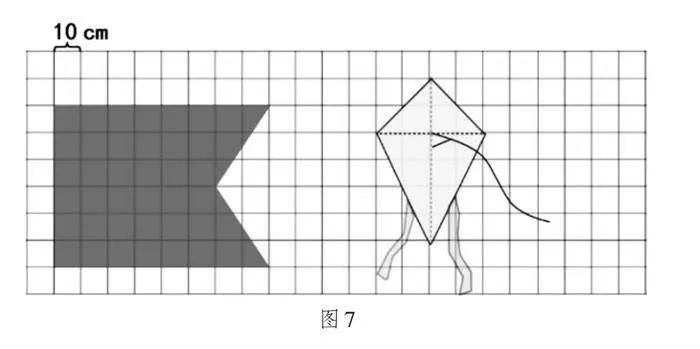

任務一:觀察圖形并計算面積(圖7)。

(1)想一想:需要哪些信息?在圖中標一標。

(2)畫一畫:先畫圖表示思考過程,再計算。

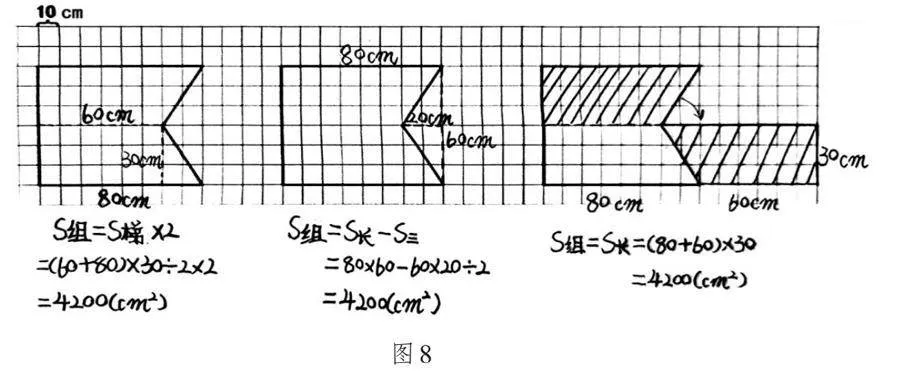

組合圖形是由幾個規則圖形組合而成的圖形。方格圖有助于組合圖形的分解與重構,再運用圖形的運動化散為整(圖8),將靜態知識用動態的過程呈現,規整的“每行個數和行數”明顯可見,在不斷進階的策略中,形成求解組合圖形面積的一般化過程。

2.從數到估,優化策略。

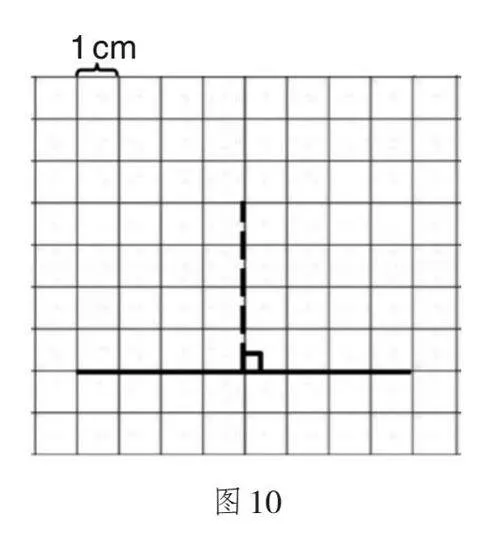

任務二:圖9中的樹葉大約有多大?請你設計一個方案求它的面積。

(1)估一估:這片樹葉的面積約是( " " )。

(2)想一想:你打算怎樣求樹葉的面積?在圖中畫一畫自己的想法。

(3)說一說:在求樹葉面積的時候,你有什么困難?怎樣解決?

“怎樣盡可能準確地得到樹葉的面積”是學生遇到的最大困難,學生從數格估計,再到用無限逼近思想勾勒出面積接近的多邊形,都離不開方格圖的支持,它讓學生發現了不規則圖形面積計算的一般化策略模型。

3.設計創造,作業延伸。

任務三:選擇其中一個活動進行設計,并展示。

(1)以身邊事物為模型,運用組合圖形思想設計一個平面圖,并計算面積。

(2)設計一個面積約為20 cm2的卡通動物圖形。

利用課后“長作業”學習任務將學習活動延伸至課外,積極調動學生遷移運用知識解決新任務,感受數學學習魅力。

(四)“聯”中學,深化度量思維結構

1. 任務驅動,整體建構。

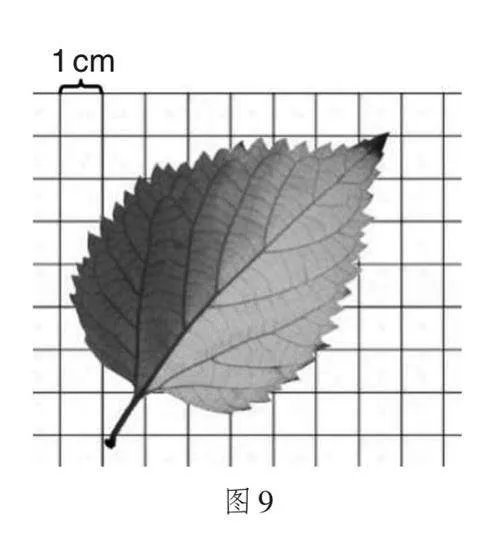

任務一:方格圖(圖10)中互相垂直的線段是某個平面圖形的一組底和高,想一想它可能是已經學過的哪些圖形,畫出圖形并計算面積。

借助“同一組底和高創造不同的平面圖形”任務驅動學生主動回顧和整理。在方格圖中給定的底和高,有助于學生直觀想象,還原多邊形所含的“每行個數和行數”,在畫出不同圖形的過程中單元知識網初步形成。

2.借助想象,推理聯結。

任務二:如果這些平面圖形的面積公式只能記一個,你選哪一個?為什么?

(1)選擇:我選擇( " " " " " " " ")。

(2)說明:請用自己喜歡的方式進行解釋說明。(可以用畫一畫、寫一寫、算一算等方法)

上一個任務中學生梳理的知識網處于平面聯結狀態,如何走向立體?借助“只記一個公式”任務引導學生打通不同圖形之間的壁壘,促進知識的立體聯結。學生嘗試從整體視角關聯平行四邊形、三角形和梯形,借助方格圖實現圖形間的互譯,形成立體網絡。實踐中,鮮少學生選擇梯形。如何突破學生的思維斷層?借助帶有方格圖的數學畫板動態演示,發現三角形可以想象成上底為0的梯形,而平行四邊形是上、下底相等的梯形。在“直觀演示—想象推理”的過程中,幫助學生再次打破了圖形邊界,從梯形面積公式角度看,三角形、平行四邊形等都保持“每行(上底+下底)個數×行數”不變,思維結構得到深化。

3. 創造畫圖,增強應用。

任務三:畫出與已知梯形面積相等的圖形。

(1)想一想:怎樣畫可以讓人一眼就能判斷所畫圖形是否符合要求?

(2)畫一畫:比一比誰畫得多,畫得有思想。

“平行四邊形、三角形可以想象成梯形”這種數學模型的價值可以在“畫等面積”圖形任務中由學生主動發現。在挑戰任務的過程中,方格圖助力學生喚醒、聯結更多的知識與經驗,讓“行數不變,每行(上底+下底)個數相等”這樣的結論清晰可見,學生的數學思維和能力向更高層次進階。

學習任務設計是教學設計的重要環節。立足學生年齡特點和實際需求,選擇可視化學習支架,從整體視角創設具有支撐意義的多樣化的學習任務,以滿足教學實際需求,通過任務驅動學生的學習活動,讓其在完成任務的過程中獲得數學知識和素養能力的提升。

(作者單位:浙江省杭州市富陽區富春第七小學)

參考文獻

[1]楊海榮.原理一致性在圖形測量主題中的教學應用[J].小學數學教師,2023(09):42-47.

[2]常立鋼,吳曉云.掌握“通法”理解“通透”——小學數學“多邊形的面積”單元教學設計[J].基礎教育課程,2022(20):13-20.