敘事教育在中職婦產(chǎn)科護理課程中的應(yīng)用研究

【摘" 要】 在醫(yī)學人文的背景下,文章深入探索了敘事教育在婦產(chǎn)科護理教學中的應(yīng)用效果。具體方法是,選取190名護生并隨機分組,其中對照組接受常規(guī)教學,而干預組則在此基礎(chǔ)上融入了敘事教育。課程結(jié)束后,通過滿意度調(diào)查、訪談以及反思日記等多種方式,對教學效果進行了全面評價。結(jié)果顯示,實施敘事教育后,干預組在理論與實操考核中的表現(xiàn)均顯著優(yōu)于對照組(plt;0.05),這一差異具有統(tǒng)計學意義。此外,九成干預組學生反饋表示,該教學模式有效激發(fā)了他們的學習興趣,并顯著增強了他們的人文關(guān)懷素養(yǎng)。因此,敘事教育作為一種前瞻性的教育模式,在婦產(chǎn)科護理課程中已成功融入,并有效提升了護理學生的綜合素養(yǎng)與人文關(guān)懷能力。

【關(guān)鍵詞】 敘事教育;婦產(chǎn)科護理;人文關(guān)懷能力;醫(yī)學人文

一、研究背景

《全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》明確指出,護理實踐應(yīng)深刻體現(xiàn)人文關(guān)懷,致力于為患者提供更為人性化的服務(wù)。作為護理專業(yè)的核心主干課程,婦產(chǎn)科護理始終秉持“以人的健康為本”的整體護理理念,著重強調(diào)婦產(chǎn)科護士在保障女性生殖健康與母嬰安全中不可或缺的作用。在教學過程中,除了傳授疾病知識與護理技能外,更需著重培養(yǎng)學生的人文關(guān)懷精神。然而,當前的教學實踐中,知識技能的傳授與人文實踐的融入存在失衡現(xiàn)象,理論與實踐之間也往往脫節(jié)。因此,如何有效地將人文教育與婦產(chǎn)科護理課程相結(jié)合,已成為當前亟待研究的重要教育課題。

二、相關(guān)概念闡述

敘事教育作為一種創(chuàng)新的教學方式,通過講述、解析和重構(gòu)教育者與學員的敘事與經(jīng)歷,來實現(xiàn)教育和研究的目標。學者Diekelmann率先將敘事教育引入護理教育,包括反思性寫作、創(chuàng)造性敘述、故事講述、日記記錄、文學作品賞析以及電影與美學作品的體會等。這些多樣化的教學形式不僅促進了護理教育的深入發(fā)展,還展現(xiàn)出敘事教育在提升護理教育質(zhì)量方面的獨特魅力。

三、敘事教育在婦產(chǎn)科護理課程中的實踐應(yīng)用

(一)研究對象與分組

本研究便利整群抽取了紹興護士學校2022級中高職一體化護理專業(yè)的4個班級作為研究對象。通過隨機分配,選定了兩個班級作為對照組(共計96名學生),這些班級將沿用傳統(tǒng)的教學方法進行婦產(chǎn)科護理課程的學習。與此同時,另外兩個班級則被確定為干預組(共計94名學生),在其婦產(chǎn)科護理課程中融入敘事教育。在干預組中,教師會采用故事講述、分享護理工作者日記、觀看紀錄片與影視作品以及記錄反思日記等多種教學手段,以期增強學生的護理人文關(guān)懷能力。兩組學生在性別、年齡、入學成績等關(guān)鍵特征上均未表現(xiàn)出顯著差異(pgt;0.05),具有高度的可比性。

(二)研究方法與實施

在第二學年的第一學期,學校為所有學生開設(shè)了婦產(chǎn)科護理學課程。該課程選用了由人民衛(wèi)生出版社出版、閆瑞霞和林珊主編的《婦產(chǎn)科護理學》作為教材,整個課程共計72學時,其中理論教學占49學時,實驗教學占23學時。為了確保研究的嚴謹性,兩組學生均使用相同的教材,并接受由同一位教師授課的相同教學內(nèi)容。

考慮到敘事教學對教學時長的較高要求以及學期授課時數(shù)的限制,本次研究做出了一個創(chuàng)新性的調(diào)整:將原實驗教學計劃中的技能綜合復習部分,包括4學時的實驗課和8學時的理論課,共計12學時,整合到敘事教育中。這樣,不僅能夠在不影響整體教學進度的情況下,充分融合常規(guī)教學與敘事教育,還能夠確保教學內(nèi)容的全面性和深度。整合后的教學內(nèi)容涵蓋了正常孕產(chǎn)婦護理、妊娠合并心臟病孕婦護理、產(chǎn)后出血等婦產(chǎn)科護理的關(guān)鍵領(lǐng)域。

(三)教學準備與實施

1. 教師準備:深化敘事教學理念

為了全面把握敘事教育方法并推動其在教學中的應(yīng)用,教研組長采取了集體備課、頭腦風暴等多元化策略,向團隊成員深入解讀敘事教學的精髓。這一過程中,特別突出了“以學生為中心”的教育核心理念,旨在將教師的角色從傳統(tǒng)的知識傳授者轉(zhuǎn)變?yōu)閷W生學習探索的引導者,從而更加注重學生綜合能力的全面發(fā)展。為了直觀展示這一轉(zhuǎn)變,教研組精心挑選了一個敘事案例,通過集體備課與模擬授課,使每位教師都能深刻理解并實踐新的教學角色與任務(wù)。

2. 素材準備:精選敘事資源

教研組通過網(wǎng)絡(luò)廣泛搜集孕產(chǎn)日記、圖文資料,并從《人間世》《生命緣》等熱門紀錄片中精選敘事素材。同時,還利用了敘事教育公眾號收錄的全國各地臨床一線真實案例,篩選出與課程內(nèi)容緊密相關(guān)的素材。經(jīng)過深度研討和專家論證,確保了所選素材及教學方案的科學性與可行性。

3. 學生準備:預習與理念轉(zhuǎn)變

在課程開始前兩周,教研組通過學習通平臺發(fā)布任務(wù)單,明確敘事教育的核心理念、課程內(nèi)容、教學方式及課前準備要求。通過數(shù)據(jù)反饋,確保每位學生都能及時收到信息并按要求做好預習準備。

4. 敘事教育的實施

本研究的教學實施遵循高晨晨、姜安麗等人設(shè)計的敘事教育程序,分為以下階段進行:

第一階段:豐富素材,設(shè)計教學。教師提前兩周在學習通平臺上發(fā)布教學視頻和精選敘事素材,要求學生完成預習任務(wù)并自主學習相關(guān)知識。學生需深入了解素材,針對引導性問題進行深入思考,并鼓勵圍繞素材主題搜集更多相關(guān)故事,以拓展敘事視角和知識儲備。

第二階段:呈現(xiàn)素材,創(chuàng)設(shè)情境。在課程中,教師巧妙導入課題,利用微視頻、紀錄片、角色扮演等多種方式展示素材。針對實踐性強的素材,如孕產(chǎn)日記,引導學生通過編排情景劇進行呈現(xiàn),增強學生的實踐能力和情感共鳴。學生分組負責情景劇,通過訪談收集真實素材,豐富劇情,并深入挖掘人文關(guān)懷元素。

第三階段:分析素材,分享感悟。學生討論交流后,教師引導他們深入剖析素材,挖掘深層次內(nèi)涵。教師遵循PBL教學理念,通過精準設(shè)問促進學生自評與互評,激發(fā)思考與解讀能力。點評時注重知識與技能的應(yīng)用,同時強調(diào)心理、社會、人文等多維度綜合素養(yǎng)的培養(yǎng)。

第四階段:反思素材,躬行實踐。課后,學生針對課堂問題利用網(wǎng)絡(luò)資源、教師指導和醫(yī)護人員建議進行改進,撰寫總結(jié)報告并上傳至教學平臺接受點評。隨后,安排學生到教學醫(yī)院見習,實踐人文關(guān)懷行為,并記錄反思日記上傳至學習平臺。見習期間,學生需運用護理程序搜集孕產(chǎn)婦信息,展現(xiàn)人文關(guān)懷,并撰寫反思日記分享見解,促進同伴間相互學習與知識深入理解。教師將認真閱讀日記,并與學生保持溝通交流。

(四)效果評價方法

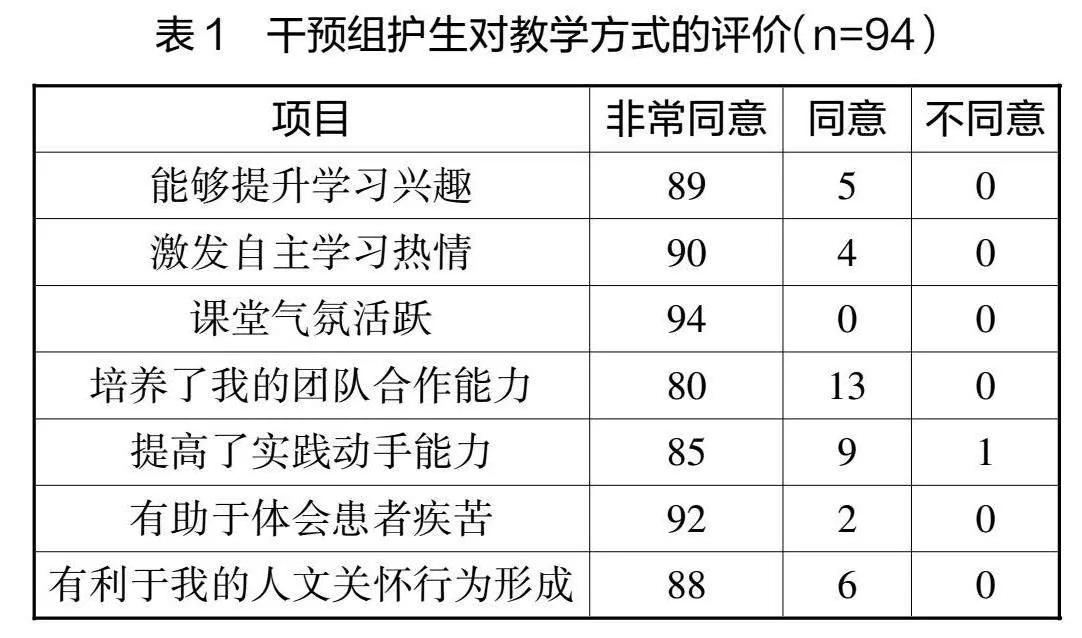

1. 教學滿意度調(diào)查表:為全面評估教學效果,課程結(jié)束后,干預組采用了由教學團隊精心設(shè)計的教學滿意度調(diào)查問卷。該問卷涵蓋了7項內(nèi)容,每項均設(shè)有“非常同意”“同意”和“不同意”三個選項,以供學生根據(jù)自身感受進行選擇。

2. 成績比較:在評估兩組學生對知識和技能的掌握程度時,確保了評估條件的嚴格一致性,包括使用相同的試卷內(nèi)容、考試時間、評分標準以及閱卷老師。這樣的設(shè)置旨在保證比較的公正性和準確性。對比分析兩組學生的理論成績和實踐技能成績,能夠全面揭示他們在知識掌握和技能運用上的差異。

3. 干預組訪談:深度訪談法是質(zhì)性研究中不可或缺的數(shù)據(jù)收集手段。正如柯費爾等學者所指出的,訪談是個體間在“知識建構(gòu)場”內(nèi)圍繞共同興趣進行的交流。為了深入了解敘事教學法的效果,并為敘事教育的優(yōu)化與發(fā)展提供實證支持,本研究采用了半結(jié)構(gòu)化訪談方式,針對干預組護生收集其對敘事教學法的反饋。教研組預先設(shè)計了訪談提綱,并隨機抽取了干預組護生進行訪談,訪談時長約為40分鐘,全程進行了詳細記錄。訪談結(jié)束后24小時內(nèi),整理好訪談記錄,并提煉出與研究主題密切相關(guān)的核心議題。

4. 統(tǒng)計學分析:數(shù)據(jù)分析工作依托SPSS 19.0軟件進行。數(shù)據(jù)以均數(shù)±標準差(x±s)的形式表示,組間差異則通過t檢驗進行評估。當p值小于0.05時,差異具備統(tǒng)計學意義。

四、結(jié)果

(一)干預組護生的教學滿意調(diào)查表

如表1所示,該教學方式在護生中獲得了極高的評價,特別是在提升學習興趣、激發(fā)自主學習熱情以及活躍課堂氣氛等方面。這些積極評價不僅反映了該教學方式在培養(yǎng)學生團隊合作能力和實踐動手能力方面的有效性,還顯示了其對護生理解患者疾苦和形成人文關(guān)懷行為的積極影響。

(二)兩組的理論考試及實際操作技能評估成績對比

如表2所示,干預組的理論成績(78.26±13.44)和實踐成績(81.39±4.99)均高于對照組的理論成績(72.35±12.37)和實踐成績(75.31±8.21),差異具備統(tǒng)計學意義(plt;0.05)。

(三)半結(jié)構(gòu)化訪談結(jié)果

教學結(jié)束后,研究組根據(jù)預先制訂的訪談提綱,與干預組的10位護生進行了深入的交流。訪談結(jié)果揭示,學生普遍對敘事教育教學模式持積極態(tài)度,其中兩名學生更是極力推崇,并建議廣泛推廣這一教學方法。學生紛紛回憶起課堂上那些觸動心靈的故事與場景,有7名學生特別強調(diào),這些經(jīng)歷使他們更加深刻地認識到婦產(chǎn)科護理工作的價值與重要性。學生不僅認識到婦產(chǎn)科護理專業(yè)知識和技能的基礎(chǔ)性地位,還深刻體會到,一顆充滿關(guān)愛的心才是護理工作的靈魂所在。對這一教學模式,8名學生表示了滿意與信心,而另外2名學生則提出了一些建設(shè)性的完善建議,例如適當縮減教學時間以減輕學生的學習壓力。

(四)反思日記分析

遵循質(zhì)性研究的資料分析步驟,研究組仔細閱讀并深入分析了兩組護生的反思日記,從中提煉出三個核心主題:護理人文關(guān)懷的重要性、專業(yè)知識和技能在護理實踐中的核心作用,以及責任心在護理工作中的不可或缺性。干預組的護生在日記中不僅展現(xiàn)了對人文關(guān)懷要素的深刻理解,還透露出他們在實踐中對人文關(guān)懷行為的真實感悟,這引發(fā)了他們對護理工作的深入思考與自我反省。此外,他們的日記還凸顯了對人文關(guān)懷的深層次理解、同理心的顯著增強以及職業(yè)認同感的顯著提升,這些都是對照組護生所未能展現(xiàn)出來的。

五、研究結(jié)論

本研究通過實施敘事教育,顯著提升了教學滿意度,并有效助推了護生對理論知識的深刻理解與護理實踐技能的顯著提升。通過融入豐富多樣的敘事素材,極大地激發(fā)了學生的學習興趣,引導他們圍繞素材展開深入思考與熱烈的小組討論,從而真正踐行了以學生為中心的教學理念,鼓勵學生積極投身課堂互動。

在此基礎(chǔ)上,研究組靈活運用了臨床真實案例、實踐情景模擬以及角色扮演等多種教學方法,使護生能夠?qū)⒗碚撝R與婦產(chǎn)科相關(guān)疾病的護理工作緊密結(jié)合,進而培養(yǎng)他們的換位思考能力與人文關(guān)懷意識。半結(jié)構(gòu)化訪談的結(jié)果有力地證明了這一點,干預組的護生對敘事教育法給予了高度評價,他們認為這種方法極大地提升了自己對人文關(guān)懷的領(lǐng)悟能力。課堂上那些生動的故事和場景讓他們對人文關(guān)懷有了更深刻的認識。

護理人員通過細致入微的觀察、尊重與真誠的溝通,促進了患者真實情感的流露與問題的有效解決。這些真實的故事讓護生更深入地理解了疾病對患者及其家庭造成的深遠影響,從而培養(yǎng)了他們的同理心,促使他們在面對患者時更加耐心細致。反思日記的分析進一步印證了這一點,干預組的護生不僅深刻認識到護理人文關(guān)懷的重要性,還通過文字記錄與反思,深化了對同理心及職業(yè)認同感的理解,進而提升了護理技能與人文素養(yǎng),為提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奠定了堅實基礎(chǔ)。

參考文獻:

[1] 邱萍萍,胡蓉芳,林曉云,等. 敘事教學在本科婦產(chǎn)科護理學課程中的應(yīng)用[J]. 中華護理教育,2019,16(02):114-118.

[2] 張索飛,冉麗娟,馬會娟,等. 思政背景下的敘事教育在護理課程人文建設(shè)中的運用[J]. 廣西醫(yī)學,2021,43(16):2022-2026.

[3] 蔣渝,黃薇. 敘事教育在護理教學中的應(yīng)用[J]. 衛(wèi)生職業(yè)教育,2019,37(16):109-110.