紅河迤薩古代民居建筑的演變研究

摘要:紅河迤薩鎮地處西南邊疆,北臨云南省昆明市,東臨紅河哈尼族彝族自治州蒙自市。迤薩自古以來就是滇南地區重要的交通要道和貿易中心。從明清時期到民國時期,迤薩民居既有彝族土掌房建筑、漢族傳統建筑,又有中西融合的建筑。迤薩古代民居建筑形制的演變不僅受當地自然環境、社會經濟條件的影響,還受漢文化和西方文化的雙重影響,彼此相互融合、碰撞,形成了獨具一格的建筑風格。

關鍵詞:紅河迤薩;民居建筑;演變

紅河迤薩位于縣境東北邊緣,紅河南岸迤薩梁子西部,北與石屏縣牛街區隔紅河相鄰,面積22平方公里[1]。迤薩元隸元江路,明屬元江軍民府,清屬元江直隸州,到了民國二年(1913年),改直隸州為縣,為元江縣所轄,民國二十八年(1939年)設元江縣為迤薩鎮,中華人民共和國成立后是云南省紅河州紅河縣的人民政府駐地。迤薩面積不大,地勢高低起伏,城內沿山建筑,房屋街道錯落,為省內著名的山城,有“江外建筑大觀園”之稱。建筑作為人類文明的產物,其發展和演變與社會的經濟、文化等多方面因素密切相關。迤薩由于獨特的地理位置和歷史背景,是通往東南亞的重要馬幫驛站,也是云南省著名的僑鄉之一,在這些特定歷史環境中,迤薩的民居建筑在形態、裝飾和空間布局上經歷了多次的變革與發展,逐漸形成了具有獨特風格的建筑文化。

一、迤薩古代民居的建筑形式

(一)土木結構

明末清初,迤薩民居多為彝族支系“卜拉”人所建造的土木結構的“土掌房”。這類型的房屋多建于開闊向陽的地方,墻基用石頭壘砌,用夯土筑成墻,墻上先搭放圓木梁,再平行搭上木頭和柴塊,木頭與柴塊之間的空隙用松柏枝、竹子、草等填實,然后墊上一層毛草,上面再攤一層細泥,最后壓一層沙土,夯實捶平即可[2]。房屋結構設計簡單,主要特點是就地取材,使用當地容易獲得的材料進行建造,因此建造過程相對低價、省工。

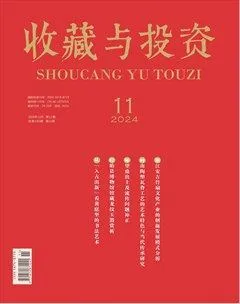

迤薩早期的土掌房一般會把房頂筑成平臺,既是屋頂,又可以作曬場用。一般分了大間,中間作堂屋,供會客、吃飯和祭祀之用,左右為臥室和廚房,畜禽另設廄舍。再往后一段時間,隨著迤薩地區漢族的遷入,形成了彝漢建筑風格融合的一類民居建筑,此類民居建筑有上下樓、天井、廂房、倒座房,與四合院有相似的特點,但又與傳統的四合院不一樣。在2012年云南人民出版社出版的著作《民族民居》中有一張迤薩鎮安邦村鑲瓦邊土掌房的照片(圖1),從中可以看到這類民居建筑的大概樣式。圖中迤薩鎮安邦村鑲瓦邊土掌房的民居是由土、木、石及部分磚瓦為材料所建造,大致呈方形,外墻封閉,內開天井,庭院較小,開窗較少,大門入口位置位于建筑右側。正房廂房各為一層和二層,從外觀上看卻似有三層。墻體采用土坯堆砌而成,再用土坯抹泥,內設樓梯,以滿足居住和通行的需求。天井中設有房屋,建筑屋頂為雙坡屋頂。建筑四周的屋頂為了防火,會留出屋檐,并用磚瓦進行鑲邊,將露出的橫梁和茅草巧妙地包裹起來,形成鑲瓦邊土掌房的民居建筑。隨著社會經濟的發展,鑲瓦邊土掌房民居建筑逐漸被改建,如今已不多見。

(二)土木磚結構

清康熙年間,迤薩出現了土木磚結構的四合院民居,至民國時期這樣的建筑已有上百幢。布局上多為“四合三天井”和“三合四天井”的結構形式,大院多為上五間(即正三間加兩耳)、兩廂房、倒座(大門樓)等組成。輪檐走角,樓層可四面貫通,稱為“跑馬轉角樓”[3]。這些土木磚結構的四合院與其之前的土掌房時期截然不同,是迤薩民居建筑形制的一個新時期。

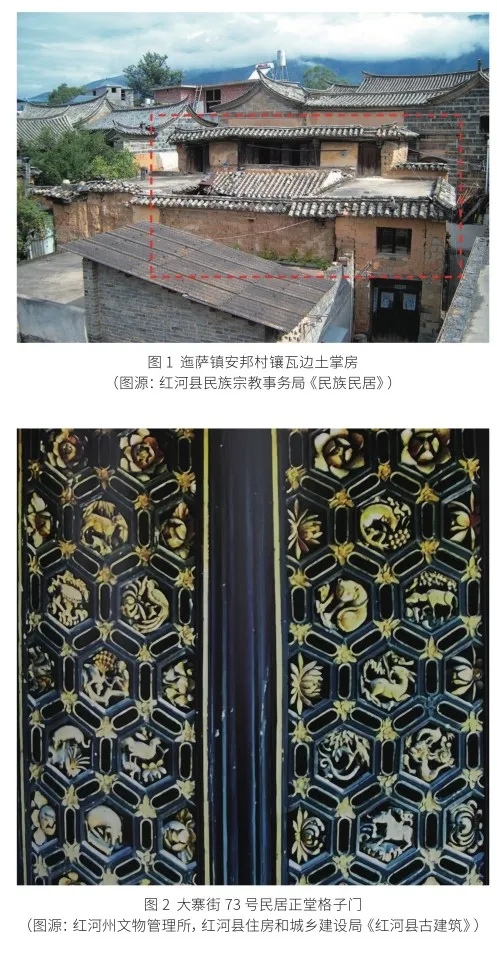

位于紅河縣城東北部大寨街73號何洪森民居,是這個階段典型的民居建筑。何洪森民居建于1916年,2003年6月被列為紅河縣第三批縣級文物保護單位。房屋面朝南方,背倚北方,為二層磚木結構建筑,走馬轉角五間,六耳五間廳。建筑青磚灰瓦,其廊柱門窗上均刻有古典故事和書法字跡。民居最為特別的是正堂的六扇格子門,門上刻有中國傳統文化元素作為裝飾,包含人物、動物、植物和其他幾何元素。其左右兩邊的木門之上的十二生肖圖(圖2)惟妙惟肖。格子門流金溢彩,金色與黑色形成了對比,在視覺上增添了獨特的韻味和魅力。格子門上的建筑裝飾不僅豐富了房屋的空間形態,通過不同題材的典故、文字、比喻等方式,傳達了當地人們的民俗文化傳統、觀念或屋主的文化修養以及期望。

(三)中西合璧式

19世紀末,隨著經濟的繁榮,迤薩人興建房屋,這個時期出現了中西結合式的建筑民居。中西結合式與中國傳統四合院建筑最大的區別在于屋面,前者前后左右4個斜面相匯于4個點上,每面形成“馬屁股狀”。建筑房屋的材質也有所不同,四面墻體,表面為磚砌,其實不然,中間用土基,外以磚駁面,當地稱此墻體為“金包銀”[4]。其顯著特點在于節約磚材、結構穩固安全,同時能夠有效抵御風雨的侵蝕。屋面則采用雙層瓦鋪設,確保了其堅固耐用和抗壓能力,而且具有防滲漏的性能。

馬幫莊園是紅河迤薩中西結合式的民居建筑代表,1992年被列為紅河縣第二批縣級文物保護單位,2003年被列入第六批省級文物保護單位名錄。馬幫莊園主要是由東門樓城、姚初民居和錢氏民居三部分組成。東門樓建于民國年間,該城門采用的是斗拱設計,拱門上刻有“普天同慶”四個大字,上下共3層,是進入迤薩古鎮唯一的通道。緊挨東門樓的為姚初民居,姚初民居又叫姚肇宗住宅,始建于1937年。姚初民居為中西式三層三進四合院樓,瓦頂磚墻,外觀為方形碉堡狀,內屋由正房、左右廂房、倒座房碉堡樓組成。姚初民居最為特別的是南立面大門上的頂上裝飾圖案(圖3)。門頭裝飾形成中心對稱構圖,整體裝飾以“凸起”“凹陷”的手法來塑造三維空間的立體效果,刻有“鐘表”“十字”等英法國家的設計樣式,使姚初民居形成中西合璧的民居建筑。姚初民居與東門樓的四壁均設有射擊孔,是為防御設計的。與姚初民居相連的是錢氏民居,錢氏民居亦是中西合璧的建筑形制,有其獨特的一面。錢氏民居建于民國初年,為中西式磚木結構二層樓,雙坡瓦屋頂,由正房、耳房、廂房、倒座以及大門組成,兩側還有附屬樓房。樓內共有6個大小不一的天井,60多間房屋,180多道門窗[5],門窗上均為青磚券頂樣式。整個建筑布局復雜,設計巧妙,進入其中便極易迷失方向,因此它又被稱為“迷宮大院”。

二、影響迤薩古代民居建筑變化的因素

(一)自然環境因素

史料記載迤薩鎮“元江路古西南夷地,今元江在梁州之西南也,又當在黑水之西南也”,地處紅河南岸,是橫跨中越兩國的一條國際性河流,江即紅河,元代前稱禮杜江。迤薩地處山區,地形復雜,海拔300~1000米,氣候干燥,降雨量少。早期迤薩地區的土著民族為彝族,主要依賴于較為原始的生產方式,在此過程中總結出一種適用于其生存條件的民居建筑。土掌房屋頂與墻體厚實,建筑圍合于一個封閉的空間內,具有一定的保暖隔熱效果,適應當地的氣候條件。之后為改善屋內的采光,人們開始對傳統土掌房進行了一定程度的改進,增開了窗戶,四周的房頂還留有屋檐,在補充室內光源的同時還解決了防火問題。土掌房結構簡潔,取材與建造都較為方便。建筑工藝雖不精致,卻經濟實用,防熱防寒。這種適應了當地自然條件的建筑形式,在迤薩早期是理想的居住選擇。

(二)社會經濟因素

社會經濟的變化也是影響迤薩民居建筑形制演變的重要因素之一。迤薩早期交通不便,一切物資靠人和馬馱,長久處于封閉狀態,經濟文化落后,其所需的日常用品以及生產的各類物資幾乎全部依賴外界。因此,迤薩逐漸成為商人的必經之路。商人需要在此休整,久而久之逐漸演變為驛站。從明初開始,漢族商人發現盡管迤薩不適合農耕,但其獨特的地理位置適于經商,因此吸引了大量的漢族人移居到迤薩。到清乾隆至道光年間,迤薩地區的銅礦與茶葉(普洱、勐海)的貿易再次吸引了大量漢族人前來定居,大部分從事土雜、飲食和小手工業等多種經營活動。迤薩地區經濟發展,人口增多,開始出現土木結構的瓦頂平房和四合院式的樓房。到了光緒末年,迤薩的商人擴展貿易領域,嘗試深入老撾境內的瑯勃拉邦山區,與老撾、越南進行貿易。這些商人從當地采購棉花,象牙、鹿茸、鹿膠、熊膽、犀角、虎骨馱運回國銷售[6]。由于這些商品在國內極為稀少,因此,人們獲得了豐厚的利潤,財富日益積累。隨著迤薩商人經濟富裕,他們花費了大量的錢財用于建造房屋,開始建造中西結合的二層或三層樓房,其建筑工藝復雜,內部不僅造型豐富,門、窗、柱廊等裝飾都十分精美,這樣的建筑成為反映當時迤薩商人經濟實力的載體。

(三)文化因素

漢族文化和西方文化也對迤薩民居建筑形制的演變產生了重要影響。一方面,隨著漢族遷入,傳統漢族文化隨之在迤薩地區傳播。土木磚結構的民居和四合院式的樓房建筑就受到了漢文化民居建筑的影響。另一方面,由于迤薩涉足老撾和越南等邊境的貿易,在經濟繁榮的同時也給迤薩帶來了西方文化,這一點特別表現在迤薩的建筑方面。在保留了中國傳統建筑布局、屋面等建筑風格的基礎上,與西方建筑中的拱頂結構和英法等裝飾圖案相結合,產生了新的建筑風格,形成迤薩特有的中西合璧建筑。中國傳統建筑風格與西方建筑風格兩者相互融合、吸納,無論是受漢文化還是西方文化的影響,迤薩的民居建筑都增添了獨特的文化色彩,承載著歷史與文化的厚重,同時展現了迤薩人對多元文化創新與融合的獨特理解。

三、結語

紅河迤薩古代民居的建筑歷史悠久,這些建筑在各民族長期生產生活的實踐中,基于實際需求,不斷總結、發展、創新,形成了不同的建筑形式。在彝族,漢族傳統文化與西方建筑文化不斷碰撞與融合,為迤薩古代民居的多樣性和豐富性注入了新的活力與靈感,形成了迤薩特有的建筑文化。其民居建筑的形式與風格的演變過程是多種因素共同作用的結果,這些因素涵蓋了自然氣候、經濟、文化等客觀條件。通過迤薩民居建筑形制的演變,我們可以看到不同文化元素的和諧共存,其建筑具有極高的藝術價值和歷史價值,對研究迤薩的社會發展有極其重要的作用。

作者簡介

邢琪瑩,女 ,漢族,碩士研究生,研究方向為美術史論。

參考文獻

[1]紅河縣志編纂委員會.紅河縣志[M].昆明:云南人民出版社,1991:46-47.

[2]李明峰.彝族建筑文化[M].昆明:云南民族出版社,2008:8-9.

[3]紅河縣民族宗教事務局.民族民居[M].昆明:云南人民出版社,2012:7-8.

[4]李濤,高勁松.話說紅河[M].昆明:云南人民出版社,2009:146-149.

[5]李正有.紅河州文物志[M].昆明:云南人民出版社,2007:113.

[6]紅河縣人民政府僑務辦公室,紅河縣歸國華僑聯合會.僑鄉迤薩[M].昆明:云南民族出版社,1995:6-7.