湘西木雕藝術的傳承與發展

摘要:湘西,憑著“九山半水半分田”的地理地貌,擁有不為外界所干擾的天然地理環境,形成了獨具一格的土家族、苗族文化。湘西木雕藝術承載了土家族、苗族人民對生活的美好期許,記錄了湘西地區獨特的自然風光、民俗文化。隨著水泥磚房的建設,木雕藝術的傳承與發展受到限制。近年來,湘西地區積極響應城市生態文明建設,打造美麗園區,深耕最美村寨,將歷史文化與地域特色相結合,建設美麗湘西。面對當下的時機,筆者通過分析木雕藝術在傳統吊腳樓村寨以及城區文化園建設中的發展概況,結合湘西地區旅游建設、文創產品開發,研究湘西木雕藝術傳承與發展的現實價值與發展困境,促進湘西地區木雕藝術的傳承與發展,使其在順應新時代湘西地區發展的同時,能夠實現對湘西地區土家族、苗族文化的傳承與延續。

關鍵詞:木雕藝術;少數民族;文化;傳承;發展

一、湘西木雕藝術的文化內涵

湘西木雕藝術是湘西吊腳樓建筑的重要工藝,其木雕圖案承載了湘西地區少數民族的文化信仰,是湘西非物質文化遺產的重要組成部分。湘西地區木雕技藝之所以得到如此的發展得益于其所處的山地環境,山多田少,坡地陡峭,植被豐富,竹木資源充足。因山中多蛇鼠昆蟲,土家族先民居所以干欄式建筑為主,后經不斷發展,演變而為現在的吊腳樓。吊腳樓通常依河、山坡建造,通常為正方形,上下兩層,上蓋瓦,留一小閣樓存放雜物,屋頂呈兩面坡,樓下作養殖,建有牛欄,存放紅薯等農作物,樓上作為主要居住場所,右側建造廁所與豬圈相連。土家人千百年來流傳發展形成的湘西吊腳樓建筑,以單體結構較多,橫梁立柱,勾心斗角,無斧鑿的之跡,不用鐵釘,僅以木頭相架,飛檐上翹,造型簡練[1],極具實用價值。湘西木雕藝術蘊含湘西吊腳樓建設的智慧成果,湘西地區少數民族先輩生活的文化成果,是湘西地區少數民族深深的文化烙印。

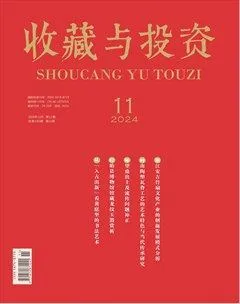

湘西土家族苗族有語言無文字,而在長期的農耕社會中,土家族、苗族人民產生了對自然界獨特的文化崇拜,例如樹、花草等。通常將其崇拜之情寄托于圖紋、舞蹈或者音樂。出于少數民族的眾多習俗,土家族人民對房屋的格局、圖紋樣式都非常講究,特殊的圖文符號往往代表了少數民族的某種文化,所以研究木雕藝術圖像文化內涵是了解土家族人民文化信仰的重要途徑。土家族人民通過鐫刻的方式,在家具、建筑、器皿上鐫刻了土家族流傳的民俗故事、信仰符號和象征平安幸福的動植物等,這些紋樣圖案既有裝飾美化的作用,也代表了主人家對未來生活的美好期望。門窗上常見的雕刻有“喜鵲登梅”紋樣(圖一),坐凳、洗臉架、木箱上通常刻有“梅蘭竹菊”“石榴”“魚”等吉祥圖案。石榴、魚是生命繁衍的象征;鴛鴦、雙龍戲珠等圖案象征成雙成對的愛情;“五子登科”“鯉魚跳龍門”等圖案表達了古人升官發財的愿望[2]。木雕圖案是土家族人民文化表達的載體,是土家人對美好生活追求的情感表達,是研究土家族苗族文化的重要佐證資料。

二、湘西木雕藝術的發展現狀

近年來,湘西州大力發展文旅融合的美麗經濟,統籌推進全域旅游工作,推進傳統村落的修護工作,為湘西木雕藝術開辟了新的發展路徑。湘西地區木構建筑距今已有4700多年的歷史,現今在較為偏遠的村寨里仍保有非常完整的木構建筑群。湘西州積極響應文化保護號召,遵循“最小干預”原則,做好湘西村寨建筑的維護工作,維護村寨樓房,建設最美村寨,推動湘西木雕藝術發展。湘西地區各市、縣、村形成了縣域差異、村鎮差異、民族差異,各有特色。這些差異的特點構成湘西木構建筑建造的不同形式,在形成極具美感的村落建筑文化的同時激發了湘西村寨建設維護的文化多樣性需求。少數民族文化信仰的獨特性,要求木雕手藝人在村寨維護過程中,尊重民族信仰,維護本民族獨特的文化,因此,湘西木雕藝術在湘西村寨建設中具有不可替代性。

湘西州不光致力于村寨的旅游開發,對具有歷史價值的文化古城也注重修護建設工作。木雕藝術被廣泛應用于湘西各地區古城的修建與維護當中。如吉首市乾州古城、鳳凰縣鳳凰古城、古丈縣芙蓉鎮、永順縣惹巴拉、龍山縣里耶古鎮、花垣縣邊城、瀘溪縣浦市古鎮等湘西著名的旅游古鎮中有大量的木構建筑群,許多老舊的建筑需要翻修,部分重要的木雕圖像被風雨侵蝕,古城保護與發展的矛盾日益嚴峻。中國文物保護法中“必須遵守不改變文物原狀原則”要求在修復工作中,遵循“最小干預”和“可逆性”原則,吸取以往古城不正確的維護方式造成古城文化氛圍流失的經驗,木雕藝術的傳承不應該僅停留在工藝的傳承上,更要重視文化的傳承。傳統木雕藝術的傳承與發展對古城文化建設與保護有重要的價值。

湘西地區多山,村寨依山而居,不同民族的村寨,都以個性化方式訴說不同村落的故事,具有豐富的少數民族文化,湘西也因為少數民族文化的多樣性揚名遠外。為打造湘西的神秘感,展示湘西地區少數民族文化特色,傳統的木雕藝術在湘西地區的城市建設中得到廣泛應用,常被用于雕塑、橋等的裝飾。湘西民族文化園廊橋上的雕刻展示了湘西當地少數民族的歷史文化,不僅保留了苗族文化講究象形、對稱的傳統審美觀,還融入了漢族的文化元素,成為民族文化園的代表性建筑。此外,湘西地區城區多靠近傳統古城,因此在城市房屋建設以及商鋪裝修中多應用木雕藝術裝飾(圖二),湘西木雕藝術的應用得到極大的提高。

三、湘西木雕藝術傳承與發展的對策研究

(一)傳承與發展的困境

湘西地區非物質文化宣傳存在局限。湘西地區作為少數民族聚集地,擁有豐富的少數民族文化資源,但因學習少數民族文化耗費時間長、收益低,傳承與發展受到限制。雖然湘西地區的教育部門已經將非物質文化活動竹竿舞、土家族擺手舞、苗鼓等引入中小學教育中,聯合湘西州博物館開展“非物質文化遺產”走進校園系列活動,促進了湘西地區中小學生對本地文化的認識,提升了學生對于本地傳統文化的自豪感、認同感,但是湘西地區的非物質文化價值仍未受到湘西州人民的普遍重視。湘西州人民對于非物質文化的認識仍停留在以前的固有印象,不利于湘西非物質文化的傳承。目前,湘西地區全州現共有非遺代表性項目1308項,其中國家級非物質文化遺產保護名錄項目28項、省級111項、州級247項、縣級922項;共公布代表性傳承人1691人。在政府對非物質文化提供支持的大背景下,湘西州加快非遺與旅游的深度融合,湘西非物質文化遺產以各種方式進入大眾視野,在傳承發揚本地非物質文化的基礎上實現了一定的經濟效益。消除人們對非遺的刻板印象,讓其認識到本民族非遺文化的價值,這對非遺文化傳承有重要意義。拓寬湘西地區非物質文化宣傳渠道,增強湘西州各行業人民對非物質文化遺產的認識,對推動非物質文化的傳承與發展起到關鍵的作用。

1.湘西木雕藝術原生態文化的傳承

湘西土家族、苗族都是有本民族語言而無文字的民族,而非物質文化遺產湘西木雕藝術則是其重要的文化承載媒介。千百年來,湘西土家族、苗族創造的民間文化都是經一代代人口口相授而流傳至今的,口頭文化是湘西非物質文化傳承的重要途徑[3]。湘西木雕藝術在注重技藝傳承的同時更應該注重其圖案文化的研究。湘西土家族苗族的文化并無完整的記錄。隨著現代文化的發展和外來文化的不斷影響,湘西木雕藝術圖案文化的研究受到空前的影響,湘西木雕藝術傳承的重要意義是對其湘西土家族苗族精神文化的傳承,獨特的湘西木雕藝術離不開湘西土家族、苗族的文化沉淀,所以木雕文化的原生態傳承極為重要。當前,土家族苗族文化正隨著土家人、苗家人的老齡化逐漸消逝,湘西木雕藝術圖案文化的研究變得更加困難。

2.湘西木雕藝術文化原生態與時代性的平衡

跟隨時代發展是非物質文化傳承的重要路徑,湘西木雕藝術承載了湘西地區少數民族千百年來的文化意識、審美觀念。隨著多種文化的滲入,傳統的木雕藝術圖案不再符合當前人們的文化需求,審美眼光。認真探索湘西地區少數民族民俗文化傳承的核心動力機制,有效分析湘西少數民族文化在不同時期的傳承模式,在此基礎上提出可行建議,在非物質文化遺產保護與傳承中堅持本真,適應時代審美成為木雕文化傳承的重要挑戰。

(二)當前趨勢下傳承與發展的方法對策

要實現湘西木雕藝術的傳承與發展必須建立長效化、常態化的傳承模式,實現信息互通、資源共享。湘西地區少數民族文化并無文字記錄,但是根生于土家人的生活。要實現湘西木雕藝術的長效化、常態化傳承,就要對湘西少數民族文化習俗有全面的認識。以往湘西由于信息閉塞,民俗文化得以保護傳承,隨著互聯網的高速發展,湘西地區已經全面打開了視角,湘西民俗文化的傳承必須采取手段干預,要形成少數民族文化的認知,激發全民保護意識,自覺傳承發展湘西地區獨有的文化。

當前趨勢下傳承與發展的方法對策有以下三方面。

一是加強中小學校園民俗文化教育而不是簡單地對非物質文化遺產進行體驗,需要通過科學、規范的教育對少數民族文化進行系統的梳理,既能夠促進湘西地區民俗文化的傳承與發展,也能夠借助民俗文化內容的傳遞培養學生對于民族藝術的審美意識,加強學生對本民族的文化自豪感,促進湘西木雕藝術的傳承與發展。

二是開發民俗文化的功能性,促進民俗文化在當下社會需求中的平衡,湘西民俗文化與地方旅游產業發展相結合,共同打造推動經濟發展、滿足市場需求、提供就業崗位的品牌文化,增強當地人對本民族的價值肯定,提高民俗文化傳承的積極性,更加有利于湘西民俗文化的原生態傳承與發展,促進湘西地區少數民族對本民族非物質文化遺產的傳承。

三是加強地區高校專項教育,開發研究傳統文化與現代生活銜接的有效路徑,保證傳統文化與時代發展步伐的平衡,培養熟知傳統文化習俗、掌握專業技能、具備創新能力的綜合性本土人才,有利于湘西木雕藝術實現長效化、產業化發展[4]。

湘西木雕藝術的傳承在不同的階段和不同的領域都有不同的積極作用,只有讓湘西木雕藝術的文化內涵走向全民化,才能形成集體合力,發揮湘西木雕藝術在不同領域的作用及優勢,促進湘西木雕藝術的原生態傳承與可持續發展。

四、結語

湘西木雕藝術體現了湘西地區少數民族人民的審美趣味和思想觀念,至今,仍能通過木雕藝術感受前人的生活印記和獨特的民俗文化。木雕藝術對湘西地區的經濟文化發展有重要影響,對少數民族文化的研究具有重要意義,為中國豐富的民族文化提供了重要物證資料[5]。在世界信息文化互通的背景下,湘西地區木雕藝術的傳承與發展研究是湘西非物質文化保護的重要部分。深挖湘西地區木雕藝術的文化精髓,統籌記錄,登記造冊,完善湘西地區少數民族文化史。把握發展機遇,在新時代探索新的發展空間,發揮湘西木雕藝術的技藝及其少數民族文化內涵,走上當下正確的發展道路成為本文的主要研究目的。

基金項目

2023年度研究生校級科研項目“湘西木雕藝術的傳承與發展研究”(Jdy23103)。

作者簡介

田夢,女,湖南吉首人,碩士研究生,研究方向為水彩。

參考文獻

[1]段超.土家族文化史[M].北京:民族出版社,2000.

[2]龍湘平.湘西民族工藝文化[M].沈陽:遼寧美術出版社,2007.

[3]陳廷亮.守護民族的精神家園[D].北京:中央民族大學,2009.

[4]黃栗.湘西州土家族民俗文化傳承教育研究[D].重慶:西南大學,2020.

[5]燕杰.湖南土家族木雕藝術[D].西安:西安美術學院,2014.

[6]譚志國.土家族非物質文化遺產保護與開發研究[D].長沙:中南民族大學,2011.