魯迅西三條故居的保護與利用:兼論名人故居在文化傳承中的作用

摘要:本文以魯迅在北京西三條的故居為研究的核心,深入探討了名人故居的保護與利用這一重要議題。魯迅的西三條故居,這座沉浸在歷史長河中的四合院,見證了魯迅的生活軌跡和創作歷程,承載了豐富的文化資源和深厚的歷史背景。我們通過對這座故居的歷史背景進行深入剖析,對其獨特的建筑特點進行細致描繪以及對故居內珍貴的文化資源進行全面梳理,從而提出了一套完整而具有操作性的保護與利用策略。這些策略不僅有助于保護和傳承魯迅的精神遺產,也為我國其他名人故居的保護與利用提供了有益的借鑒。

關鍵詞:魯迅西三條故居;文化傳承;名人故居;保護與利用策略;文物保護

魯迅,這位中國近現代文學史上的巨星,他的名字和作品已經深深地烙印在了我們的文化記憶中。他的故事、他的思想、他的精神,都已經成為我們民族的寶貴財富。在北京的西三條,有一座他曾經居住過的故居,這里見證了他的輝煌創作時期。這座故居,不僅是魯迅生活和工作的場所,更是他精神的寄托和歷史的見證。

然而,如何保護和利用好這座充滿歷史和文化的故居,卻是我們當前面臨的一個重要問題。我們需要找到一種方式,既能保護這座故居的原貌和歷史記憶,又能讓更多的人了解魯迅的思想和精神,讓這座故居成為連接過去和未來、傳承文化的重要橋梁。因此,本研究的目的是探討如何有效地保護和利用魯迅的故居,以期找到一個合適的答案,讓魯迅的故居,能夠得到應有的保護和利用,繼續發揮它在文化傳承中的重要作用。這是一個需要我們共同思考和努力的問題,也是我們對歷史、對文化的一份責任[1]。希望通過本研究,我們能夠為保護和利用名人故居提供一些有價值的參考和建議。

一、魯迅西三條故居的特點及價值

(一)歷史背景

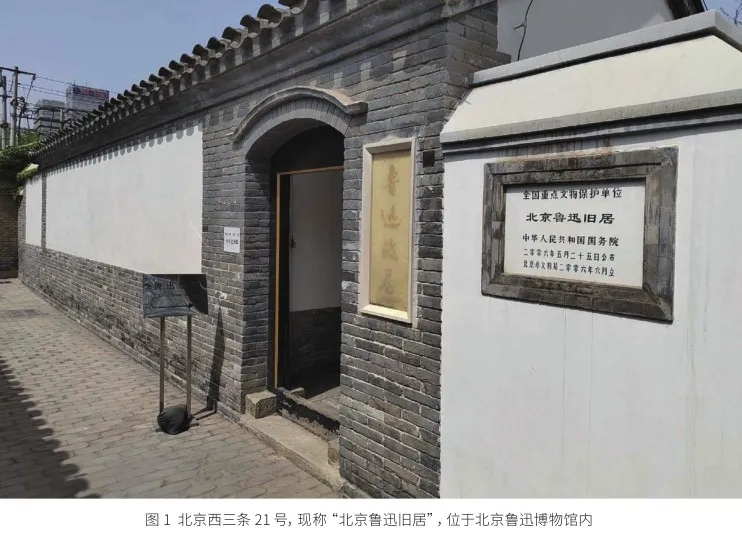

在1924年的一個普通日子,魯迅踏入了北京西三條21號。這座位于繁華都市中的四合院,從此成為他的居所,見證了他生活的點滴和創作的火花。在這里,鲅魚背著沉甸甸的歷史,魯迅開始了他的新生活。

在接下來的兩年多的時間里,魯迅在這個獨特的空間里經歷了人生的重大轉折。他的思想在這里得到了深化,他的筆觸在這里變得更加犀利。他在這間四合院創作了多篇膾炙人口的佳作,這些作品如同璀璨的星辰,照亮了中國文學的天空。

然而,1926年,魯迅離開了這個他深愛的地方。他的身影消失在西三條的街頭,但他的精神和作品永遠留在了這里。西三條21號,這個看似普通的地方,因為魯迅的存在,變得與眾不同。它不僅是魯迅的故居,更是他精神的寄托,是他創作的源泉,是他思想的熔爐。

如今,我們走進西三條21號,仿佛可以聽到魯迅的筆觸在紙上飛舞的聲音,可以感受到他對社會、對人民的關懷和責任感。這里,是魯迅的故居,是他的精神家園,是我們理解和研究魯迅的重要窗口[2]。

(二)建筑特點

魯迅的西三條故居,雖然不大,卻是一個典型的北京小四合院。這個只有一進院落的四合院,原本有6間破舊的房子,但在魯迅的親自設計和精心修繕下,經過了五六個月的翻新,煥然一新。

這座四合院的院門坐北朝南,與北京的大多數四合院一樣,位于東南角上。當你走進院門,向西拐一個小彎,就能看到整個院子的布局。南房有三間,既是會客室,又是藏書室。屋內的南墻上,擺放著一排排書箱,承載了魯迅多年來收藏的大量書籍。每個書箱都有魯迅親自編制的號碼,顯示出他的細心和嚴謹。西面的一間屋子靠窗搭了一張床鋪,可以供來訪的客人臨時住宿。

院內的東、西兩側各有兩間小廂房。正面是北屋,有三間房。東面一間是朱安的臥室,西面是母親的臥室,中間的堂屋則是吃飯和活動的地方。

與八道灣中院正房的格局類似,在中堂北面,接出去一小間平頂屋子,這就是魯迅的臥室兼書房。這間屋子猶如四合院后頭長了條尾巴,因此,被魯迅戲稱為“老虎尾巴”。這個小屋面積不足9平方米,朝北的一面是一扇大玻璃窗,既可以避免陽光直射,又能保證光線充足,對于寫作來說十分方便。當然,冬天的時候,小屋正迎著北風,肯定比其他房間要冷得多,但這是魯迅愿意接受的一種生活方式。

總的來說,魯迅的西三條故居,雖然不大,但每一間房子都有其特定的功能和意義,體現了魯迅的生活態度和文化理念。這座四合院的建筑結構,無論是整體布局還是細節設計,都充滿了魯迅的智慧和情感,成為我們理解和研究魯迅的重要窗口。希望我們能夠珍視這個地方,保護好歷史的見證,讓更多的人了解魯迅的思想和精神。這是我們對歷史、對文化的一份責任,也是對魯迅的一份敬意[3]。

(三)文化價值

北京的西三條21號對于魯迅來說,不僅是一個生活的空間,更是他創作的寶殿。在這個充滿生活氣息的地方,魯迅完成了他的眾多文學創作,包括一些深入人心的短篇小說以及一些經過深思熟慮而創作的散文和評論。這些作品,無一不體現魯迅對社會的深刻洞察、對人性的敏銳觀察以及對文學的獨特理解。他的作品如同一面鏡子,反映了社會的真實面貌,揭示了人性的復雜,引發讀者深深思考。因此,他的作品不僅豐富了中國的文學寶庫,也推動了現代文學的發展,使中國的文學提升到了一個新的高度。

此外,在魯迅的西三條故居內,還保留了許多他生前的遺物和手稿。這些遺物和手稿,如同一扇窗戶,讓我們可以窺見魯迅的生活和創作的點滴。我們可以從他的遺物中看到他生活的痕跡,感受他的生活態度和生活哲學,從他的手稿中看到他創作的過程,感受他對文學的熱愛和對真理的追求。因此,這些遺物和手稿,對于研究魯迅的生活和創作具有極高的價值。它們不僅可以幫助我們更深入地理解魯迅的思想和作品,也可以激發我們對生活和文學新的認識和理解。

二、魯迅西三條故居保護與利用策略

(一)加強文物保護

對于魯迅西三條故居內的文物,我們需要進行全面普查。這個過程涵蓋了對每一件文物的詳細記錄,包括其來源、年代、特征等信息,以便我們對故居內的文物有清晰的了解。對于具有重要價值的文物,我們需要采取專業的修復和保護措施。這可能包括對文物的清潔、修復、防腐等工作,以防止文物因為時間和環境因素的影響而遭到損壞。

(二)展示故居歷史

為了更好地傳承和弘揚魯迅的精神,我們將對魯迅在西三條的故居進行全面的整理和修復,力爭將故居恢復到魯迅當年生活的原貌。這不僅包括他的書房、臥室、客廳等生活區域,還包括他的書桌、書架、座椅等生活用品,都將根據歷史資料和圖片進行精心的復原。我們希望通過這種方式,讓參觀者的思緒穿越時空,回到魯迅的時代,更真實地感受他當年的生活環境,更深入地理解他的生活狀態和創作背景。

(三)開展學術研究

為了進一步深化魯迅研究,定期舉辦線上線下的講座和學術研討會,為學者們提供一個交流研究成果、分享研究心得的平臺,讓更多的人參與魯迅思想的傳承和發展。同時,利用現代科技手段,如數字化數據庫和在線學術交流平臺,擴大魯迅研究的傳播范圍和影響力。我們將歷史資料和研究成果數字化,使之成為全球魯迅研究者可以隨時查閱的資料庫。

(四)拓寬宣傳渠道

我們深知宣傳推廣在傳承魯迅精神和提高公眾對故居價值認識方面的重要性。常見的宣傳渠道有制作一系列關于魯迅故居的專題報道和紀錄片,通過生動的故事和豐富的畫面,向公眾展示魯迅故居的歷史變遷、文化內涵和保護成果。同時,我們將通過社交媒體、微博、微信公眾號等網絡平臺,發布魯迅故居的最新動態、學術活動和文化資訊,吸引更多年輕人的關注和參與。

此外,我們還計劃開展一系列宣傳推廣活動,如舉辦魯迅作品朗誦會、魯迅主題的藝術展覽、魯迅知識問答等,讓公眾在參與過程中更加深入地了解魯迅的生平、思想和作品。通過這些活動,我們希望能夠深化公眾對魯迅及其故居保護與利用的認識,激發他們參與故居保護和傳承魯迅精神的熱情。

三、名人故居在文化傳承中的作用

(一)歷史記憶的載體

名人故居,這些靜靜佇立的建筑,是歷史的見證者,更是歷史的載體。它們承載了歷史名人的生活痕跡和工作成就,是我們珍貴的歷史記憶。每一磚一瓦,每一草一木,都可能蘊含名人的智慧和汗水,它們是歷史的烙印,是時間的印記。

讓歷史的光輝照亮現在,指引未來。歷史是我們的根,是我們的靈魂。只有深入了解歷史,才能更好地理解現在,才能更好地規劃未來。這樣,我們才能在未來的道路上走得更遠、走得更穩、走得更好。這就是名人故居在文化傳承中的作用,也是我們保護和研究名人故居的原因[4]。

(二)文化教育的場所

名人故居,這些富有歷史韻味的建筑,不僅是歷史的載體,更是文化教育的重要場所。在這里,我們可以通過舉辦展覽和講座等形式,傳播名人的思想、事跡,讓更多的人了解他們的偉大貢獻,學習他們的精神風貌。

名人故居在文化傳承中具有重要作用,這就是我們要珍視和利用名人故居的原因。我們要把名人故居作為文化教育的重要資源和重要場所,使其在文化傳承中發揮更大的作用。名人故居作為文化教育的重要工具,如能充分利用,可以起到更好的文化教育效果。

四、結論

魯迅西三條故居,這座歷史的瑰寶,作為一處具有重要文化價值的遺產,應當得到充分的保護與利用。其是民族的驕傲,是中華文化的象征,是近現代歷史的見證。它承載了魯迅的精神文化,蘊含了魯迅的智慧和勇氣。總的來說,對名人故居的保護與利用,是一項重要的文化工程,也是一項重要的社會責任。讓我們共同努力,為保護和利用名人故居,傳承和發展我們的文化,作出應有的貢獻。

作者簡介

宮蕾,女,江蘇常州人,文博館員,研究方向為文物保護。趙君,女,江蘇常州人,助理館員,研究方向為文物保護。

參考文獻

[1]錢振文.尋找西三條[J].博覽群書,2017(7):76-81.

[2]王樂飛.北京西三條故居:魯迅先生難以抹去的記憶[J].檔案天地,2009(3):37-43.

[3]馬俊婷.經過修繕的北京西三條魯迅故居重新開放[J].魯迅研究動態,1986(12):2-4.

[4]徐雪松,林希玲.青島名人故居保護與利用的策略研究[J].中共青島市委黨校,青島行政學院學報,2018(5):125-128.